◎智友学院(ID:zhiyoucf88)

◎作者 | 牛叫兽、老肥

产业结构洗牌重整,流出来的资金,投资机会都去了哪里?

今年我们看到很多行业出现巨震,互联网、教育、医药、房地产,就算有政策加持的新能源行业,近期也开始高位震荡,涨不动了。

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

◎智友学院(ID:zhiyoucf88)

◎作者 | 牛叫兽、老肥

产业结构洗牌重整,流出来的资金,投资机会都去了哪里?

今年我们看到很多行业出现巨震,互联网、教育、医药、房地产,就算有政策加持的新能源行业,近期也开始高位震荡,涨不动了。

最近有个小伙伴问了个问题,说自己最近在学习投资理财相关知识,遇到了一件非常迷茫的事情。

他看了很多资料,发现几乎所有人都在讲:要多关注公司,搞长期价值投资,尽量去做定投。

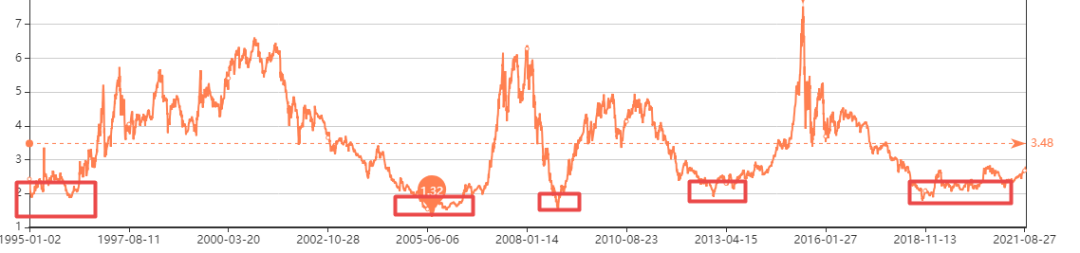

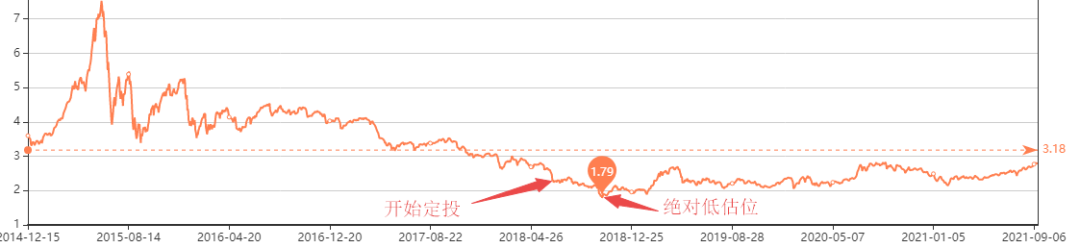

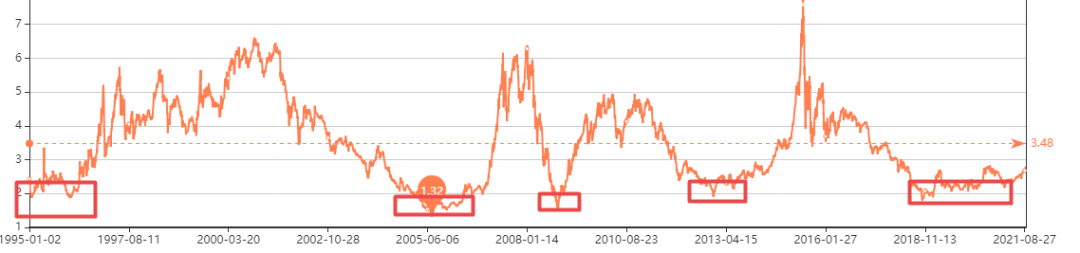

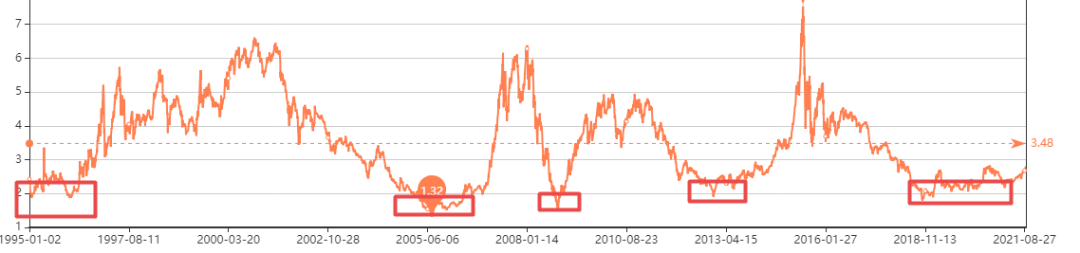

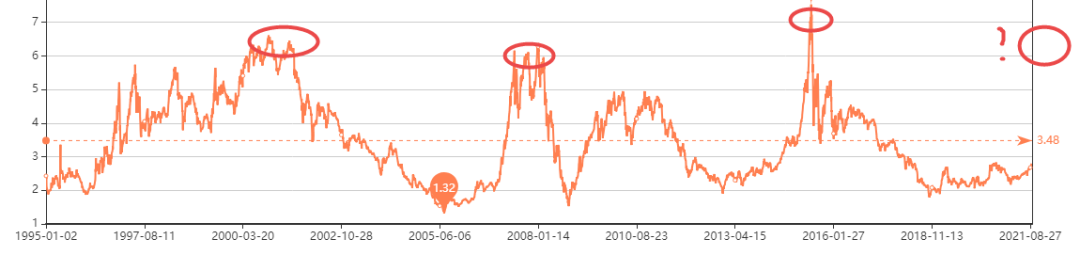

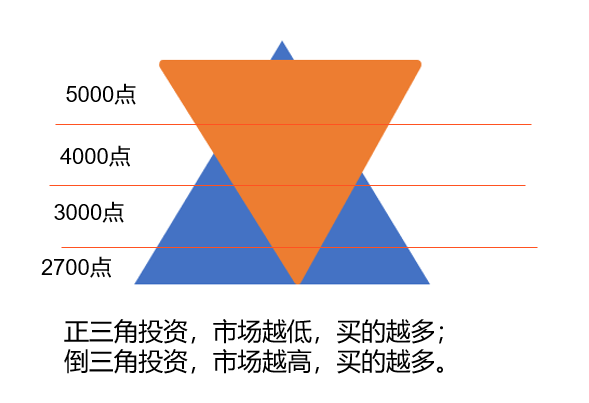

这种说法非常扯淡,一方面不择时的定投,其实是个伪命题。

另一方面,在不择时的情况下,在长达35年的时间里,想要达到年化收益10%,并没有想象的那么容易。

既然前提都是错的,那么按照这个前提计算得出的结果,自然也就是个扯淡的事儿。

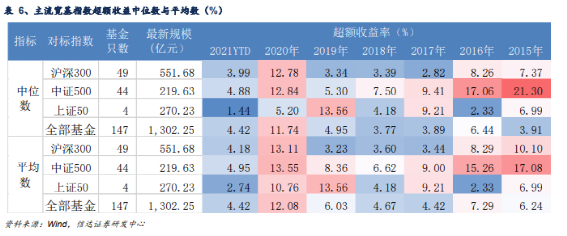

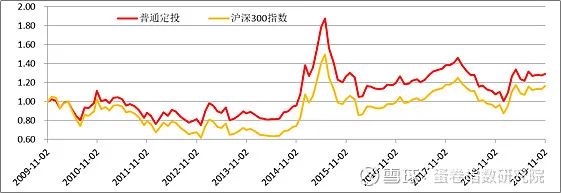

数据来源:wind、蛋卷指数研究院,数据区间2009.11.2-2019.11.1

转自微信公众号:炒股拌饭

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cu303P_M3-lSVSKsRPACKQ

很多人都会有这样的感叹:为什么自己的运气这么差,买了就跌、卖了就涨。

我对这个说法体会很深,因为这种事我也经历过,而且时间不远,就在一年前。

今天就以回顾的形式分享一下我自己的亲身经历,总结一些心得、强化一些常识。

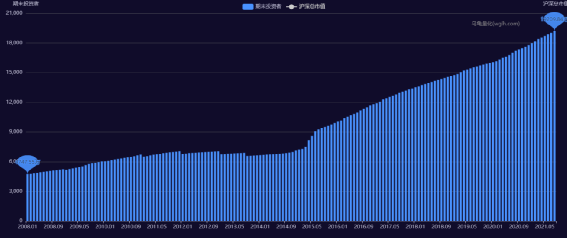

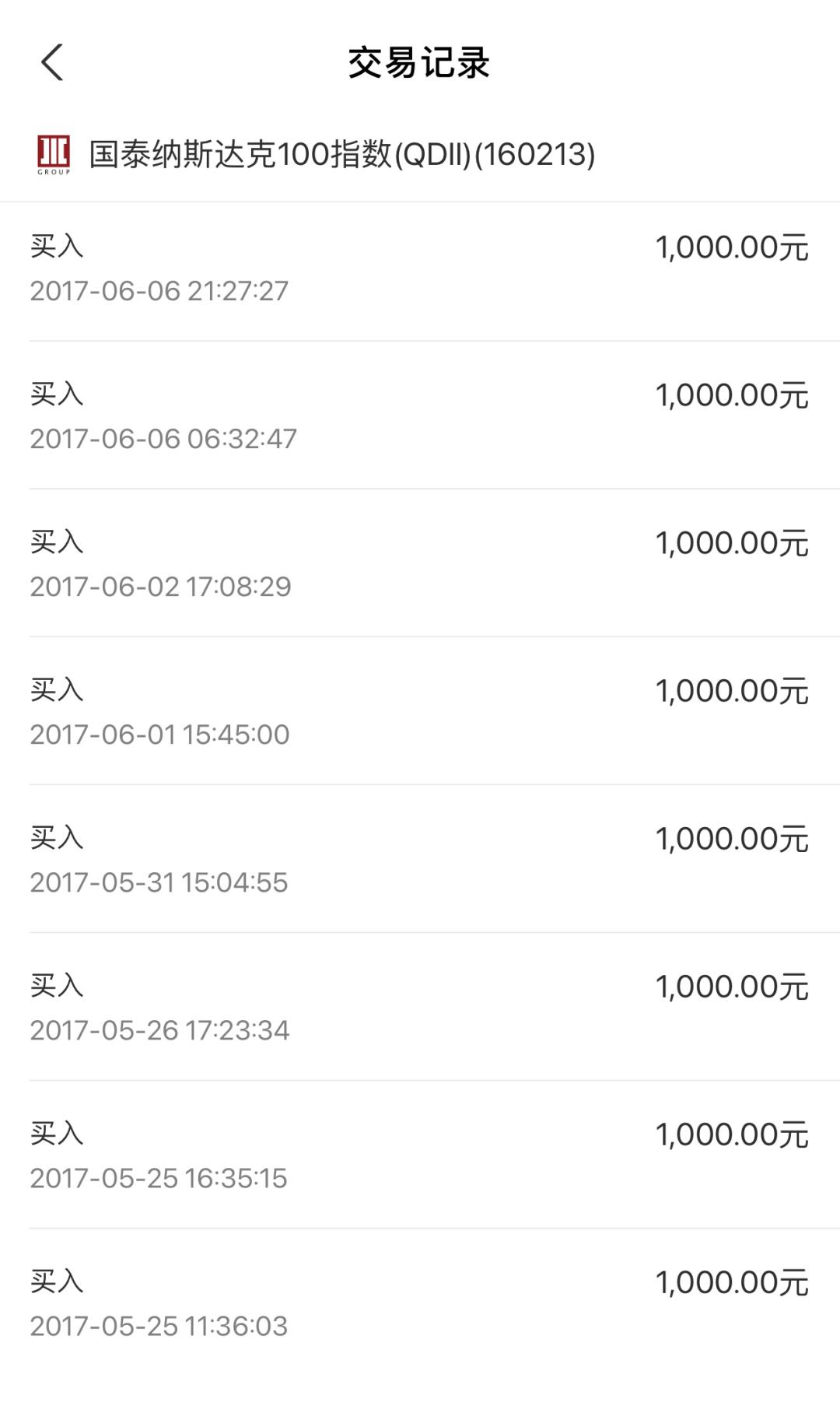

先说一下这件事的来龙去脉,我过去经常提及一个科技指数-纳斯达克100,不考虑美元账户的话,我自己用人民币账户定投这个指数最早开始于2017年5月,当时中国规模最大表现最好的场外基金是国泰基金旗下的纳斯达克100基金,我从那个时候开始,基本上每天1000。

这里先科普一下什么是场内、什么是场外,简而言之,当你在券商开户后,通过券商账户在交易所内投资股票、ETF等资产时,这就是场内交易;如果你通过银行客户端、支付宝、天天基金等平台投资基金,这就属于场外交易。场内基金和场外基金还有个区别,那就是场内的价格是通过交易形成的,场外基金的净值则是基金根据持仓公司各自在当日的变化而刷新的净值,所以场内基金价格会因为情绪而出现折价或溢价,而场外的净值体现的就是其实际价值,更加精准。

其实在2017年5月时,我选择的这个指数也是在历史最高位,泡沫呼声不断,而且美联储当时处在加息缩表的周期中,加上川普带来了很大的不确定性,可以说当时除了减税利好以外,几乎都是非常不利的背景。这也使得我一开始有些担心,但当我看到苹果、微软、亚马逊、谷歌等头部科技公司业绩的增长速度和相对合理的估值后、看到身边最优秀的同学朋友都在硅谷和西雅图这些科网巨头工作之后,我的忧虑消除了,如今这个指数已达当时的快三倍,证明了当初的判断是对的。

纳斯达克100指数走势和相应时间

纳斯达克100前20大权重公司排名

一直到了2019年底,国泰这支基金的外汇额度不足,导致普通投资者只能卖出、不能买入,这个情况一直持续了大半年之久,以至于在2020年3月的疫情熔断期间普通人无法通过国泰的这只基金来抄底。

在2019年底不能投资场外的国泰纳指100后,该基金的场内ETF溢价开始变高,我是个相当谨慎的人,不会明知有高溢价还硬上,因此只能选择别的场外可替代方案,一开始我选择的是广发,后来疫情熔断期间市场上抄底的人太多,导致广发也被严格限购,后来我又被逼得在广发、大成、易方达三家的纳指100基金中切换,谁有额度就买谁,我记得在疫情最恐慌阶段,只有大成是可以一次买1万以上的。在熔断时,还是美元场内账户更加方便,一是不限额、二是T+0,在疫情导致的四次熔断之前,我美国账户中长期美债(TLT)的权重高达40%,为的是对冲风险,在熔断期间,我把所有的美债都换成了指数基金(QQQ)和几个优质公司,回头看真是感到幸运。

回到我们主线,在额度不足的背景下,这种同类产品的“选择性定投”持续到到了2020年8月底,然后就有了好消息:改革带来的益处是我们普通人可以明显感知的,在中国金融开放的大背景下,QDII基金的额度有了普遍提高,这让我方便了许多。

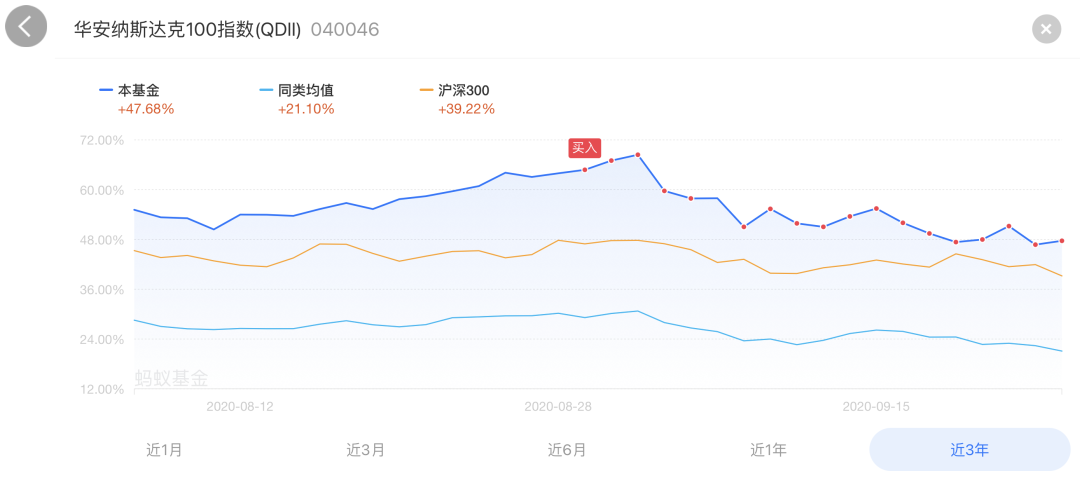

从那之后我选择了华安纳指100,有两个原因,第一个原因是当时该基金额度开放的比较大,每天可以买1万元的份额(后来随着QDII额度的进一步扩大,额度变得更高),第二个原因是在几个类似的场外基金中,当时看来华安家的这支近六个月、一年、三年的累计表现都比其他几家更好,似乎存在一点微弱的优势。

于是我开始转投华安,到现在已经一年了,本文标题所说高位接盘+定投一年,指的就是我在这只基金上的经历。

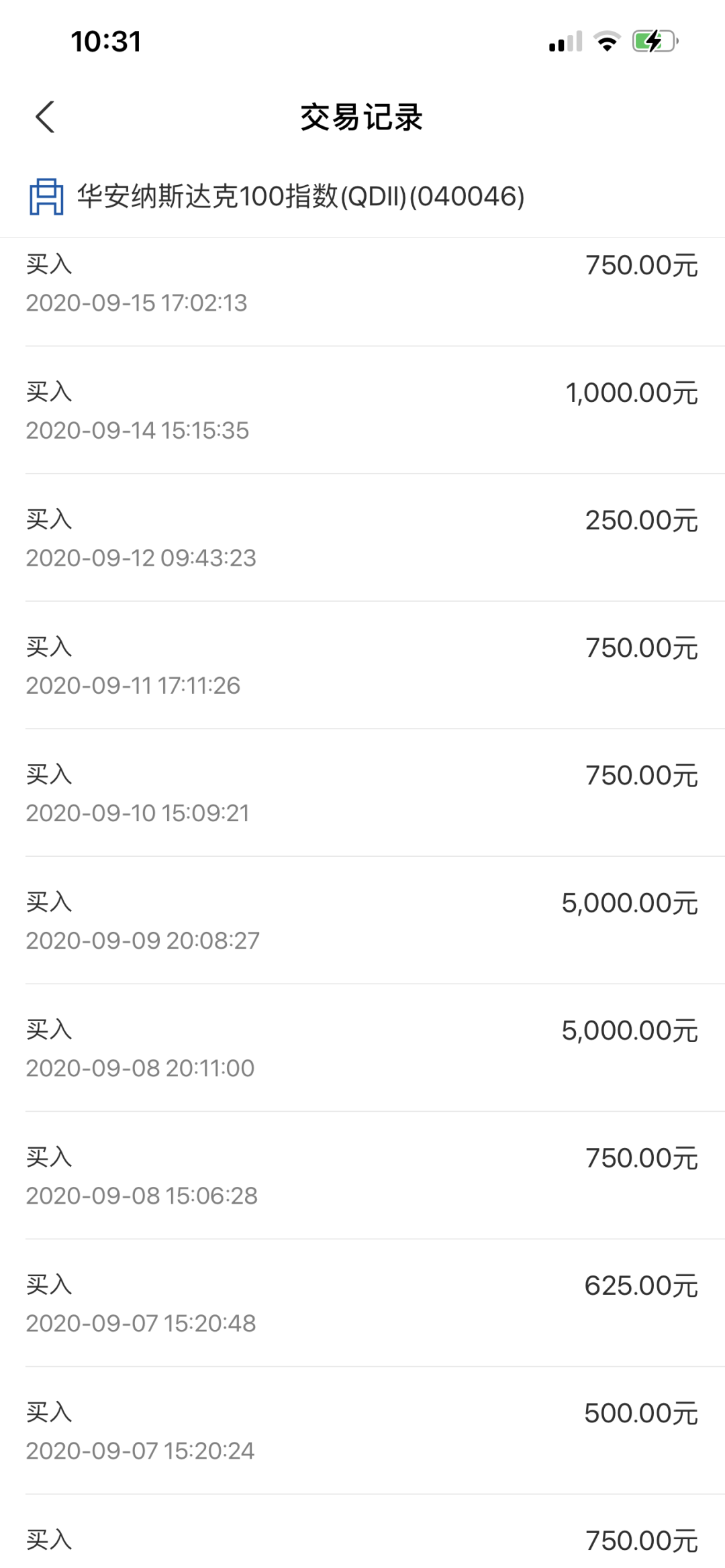

针对这只基金的第一次买入是在2020年8月底,下面是我的后台截图,第一次买入对应的就是第一个红点所在处,很明显,我吃了亏,这个开始的时间点非常的不巧:在我开始定投之后,市场在一个月时间里调整了15%,然后用了三个多月才回到高点。

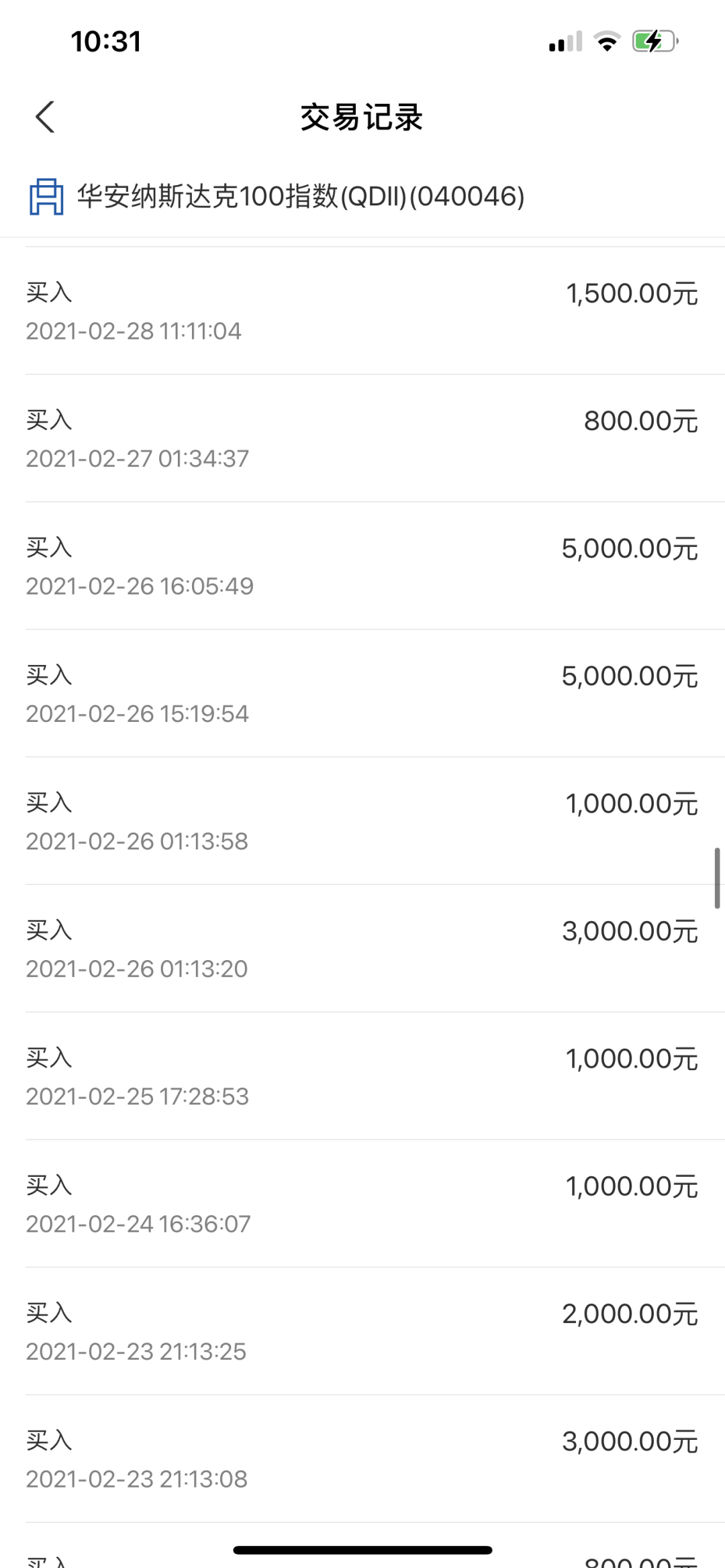

好在,短暂的失败并没有让我灰心,如果拉长红点的周期,也会觉得并没有那么惨。另外我在2020年9月、10月以及今年2月、3月的几次比较剧烈的下跌中适当加大了定投量,摊低了一些成本,也提高了整体的收益。

2020年9月部分记录

2021年2月部分记录

那么,这一年下来我的回报是多少呢?

18.16%,这个数据对于我来说已经非常好了,毕竟股神巴菲特平均每年也才20%。更重要的是,在定投开始的2020年8月底,纳指已经经历了一轮疯狂的上涨,没有人知道后续潜力还剩多少,所以这个18%可以说是出乎预料的。

在这单个产品一年的经历中总结一下经验与教训:

经验在于看准大方向、坚持定投,同时没有因为短期的失败而退缩。可见信仰在投资中还是很重要的,而信仰的搭建需要基于我们的常识和独立思考。

教训在于没有避开比较高的位置,所以也吃到了不少高成本的筹码,但考虑到这一年本身是换基金的一次操作,2017年以来定投就不曾停止,我的成本已经够低,因此这个教训我承受得住。

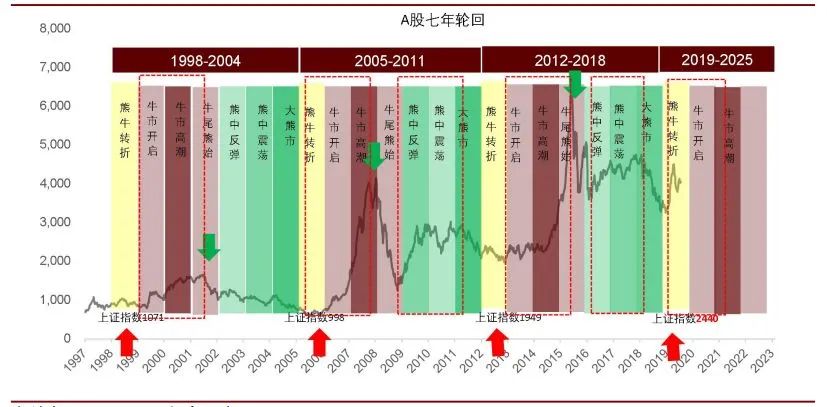

定投的魅力在于,只要你认可一个东西物有所值,认可它的未来前景,那么就可以忽略波动,以坚定的执行力来抹平波动带来的风险与机会。权益类资产的本质应当是公司的成长,无论是美国还是中国,各自市场上都有一批好公司,而相比美国,中国过去熊长牛短的结构可能更适合定投,也更考验我们的耐心。

无论是国家发展还是个人进步,实践都是检验真理的唯一标准,我们的实践应该永远在路上。

提醒:世界上没有只涨不跌的资产,本文为内容仅属个人见闻,我能确保做到的是言行一致,同时开诚布公地分享自己的感受、经验、教训,并提供可靠有价值的资源,不构成投资建议。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_vMvE7jzuwr59ci-wx_aGw

交易的钱与研究的钱

大部分投资者,包括我,都曾经尝试过一种投资方法,在买入时低挂几个价格档位,或者在卖出时,高挂几个价格档位。

这种投资手法,背后心态是,如果成交了,那可以多赚一两个点,如果不成交——特别是买入单,那也没什么,无非是多埋几笔。

不过,很多投资者后来都放弃了这个投资手法,往往是经历了几次因为挂低了没有成交,结果大涨,或者因为卖单挂高了,错过卖出时机,导致亏损的情况。想一想,为了这一两个点的成本,丢失一大段利润,不值得,于是渐渐放弃了这个方法。

还有人是因为风格转向长线投资,相比错失交易机会,一两个点的利润空间对最终收益影响太小。

当然,更多的投资者还是保留了这个习惯,只是更随机,买入时心里没底就往下多挂几个点,如果特别想买入,就对着卖盘直接成交。

这看似一个交易习惯的问题,事实上,你交易时,到底是应该对着卖盘买,还是在买盘上挂单,这取决于你的投资体系。

所以“低挂单”不是一个简单的对与错的问题,而是与投资体系相容性的问题,可以从胜率、赔率和出手频次三个要素去分析。

胜率、赔率和出手频次

任何一笔交易,其预期收益都可以看成“胜率、赔率和出手频次”三个要素的结合。

胜率就是未来上涨概率与下跌概率的比,上涨概率大,代表高胜率;

赔率就是未来股价上涨空间与下跌空间的比,比值越大,代表高赔率;

出手频次就是某一笔钱,在某一段时间内,被交易了几次,次数越多,代表出手频次越高。

如果你觉得这支股票确定性很强,那就是基于“高胜率”的投资,如果觉得这支股票未来上涨空间很大,下跌空间很小,那就是基于“高赔率”的交易,如果你为达到上述目标,定的是一个比较短的时间,那就是基于“高频次”的交易。

“胜率、赔率和出手频次”构成一个不可能三角形,一笔交易,很难兼顾高胜率和高赔率——如果能兼顾,一定是长线投资,那就是用“极低频次”的代价换取。

同样,投资者的交易体系也可以这么分,打开交易,分析过去一年已清仓和仍然持有的股票,如果赚钱的投资(不管赚多少)超过50%,就代表你是“胜率优先”体系,再比较一下,所有赚钱交易的平均收益和所有亏钱交易的平均亏损,如果前者大于后者,你就属于“赔率优先”体系。

如果你既是“胜率优先”,又是“赔率优先”,而且优势很明显,那么可以肯定,你一定是长线投资者。

具体的介绍,大家可以参考《交易的不可能三角形,5000字解析提升收益率的方法》一文。

那么,“低挂单”这种投资方法,是如何影响这三个因素的呢?

如果现在的“卖一”是10元,你选择挂在9.8元的买单上,这么做,降低了你的买入成本,意味着这笔交易的赔率上升;同时,降低买入价也意味着赚钱的概率更大,胜率也上升了。

赔率和胜率同时上升,看上去稳赚不赔,但实际上,因为你有一定的概率无法达成交易,出手频次却下降了。

问题就清楚了,低挂单的方法能否提高收益,完全取决于赔率和胜率带来的预期收益的上升,和出手频次下降带来的潜在的损失,哪一个更大。

这个结论其实很好理解,如果我们只是在买二或买三上挂单,成交的概率还是非常大的,但提升的赔率和胜率也很少。

下面,就分别为胜率优先和赔率优先这两个体系,分析一下“低挂单”的方法对预期收益的影响。

赔率优先的分析

你打算在10元买入A公司,其预期收益判断为:一个周后上涨10%的概率为50%,下跌-5%的概率为50%。

很明显,这是一笔赔率优先的交易(赔率2:1),上涨的空间大于下跌的空间;而胜率是中性的,涨跌都是50%。

那么,这笔交易一个周的预期收益就是:

10%*50%-5%*50%=2.5%

如果你觉得股价当日有下跌的趋势,于是低挂了两毛钱,即买入价9.8,如果成交,则上涨的收益和下跌的损失分别变成12.24%(9.8→11元)和-3.06%(9.8→9.5元)。

再看胜率,假设有100笔交易,其中50笔的交易均匀地分布在上涨20%的空间里,另外50笔均匀地分布在下跌10%的空间里,成交下降两个点后,有10笔由亏转盈,胜率就上升到60%。

此时,有两种可能:

结果一,成交,你的预期收益率就变成:12.24%*60%-3.06%*40%=6.12%

结果二,不成交,你的预期收益就是:0%

此时,就要考虑“低挂单”成交的概率,你的挂单至少要达到2.5%/6.12%=40.8%的成交概率。

当然,上述算法还有一个问题。因为低挂单而未能成功的交易,大部分都是原本赚钱的交易,真实的胜率还要低于刚才的计算值。

股价短期的波动是随机的,呈现的价位呈正态分布,离10元越远,出现的概率越低,此外,还与该股的波动性有关,想要判断“低挂单”的成交概率是否合理,需要回测一下过往数据。或者通过趋势交易的能力,类似T+0的能力,才能达到合理的预期收益。

所以,有了本文的第一个结论:“低挂单”最好是辅助某些趋势分析的能力,但股价并不是一直有趋势,所以不是所有的投资机会都适合用“低挂单”的方法。

虽然无法确定成交概率,但还可以通过提高交易赔率的设定,来看一看其变化的方向。

如果我们把赔率变大,比如变成3:1,胜率不变,即一个周后上涨15%的概率为50%,下跌-5%的概率为50%,同样9.8元的挂单,至少需要多大的成交概率呢?

先看一看3:1赔率的原预期收益:15%*50%-5%*50%=5%;

再算一算9.8元的挂单,假设收益均匀分布,胜率仍然是60%,预期收益:17.35%*60%-3.06%*40%=9.19%;

那么,你的挂单至少要达到5%/9.19%=54.4%的成交概率。

同样的低二毛钱的挂单,成交概率应该是相等的,所以在高赔率的状态下,更难达到合理的成交率。

这里,我们可以得到本文的结论二:赔率优先的体系中,赔率越高,越不适合用低挂单的方法。

这个结论也很好理解,如果你觉得这笔交易上涨的空间远远大于下跌的空间,那就要保证成交,不要贪图一两个点的收益空间。

那么,在胜率优先的体系下,同样的预期收益率,低挂单方法的效果如何呢?

胜率优先的分析

你打算在10元买入A公司,一周内预期收益10%,概率为62.5%,下跌-10%,概率为37.5%,这是一笔胜率优先交易,一周的预期收益就是:

10%*62.5%-10%*37.5%=2.5%

如果采用低挂两个点,9.8元的低挂单,则上涨和下跌的空间变成12.24%(9.8→11元)和-8.16%(9.8→9元)。

再看胜率,假设原先有37.5%下跌的交易均匀的分布在20%的下跌空间里,那么,成本下降2个点,则有3.75%的交易由亏转盈,胜率提升至66.25%。

此时,预期收益率为: 12.24%*66.25%-8.16%*33.75%=5.36%。

预期收益不变的交易成功率要求为大于2.5%/5.36%=46.6%。

跟前面的“赔率优先”交易要求的40.8%的概率比较一下,难度加大了,即本文的结论三:

“赔率优先”比“胜率优先”的投资体系,更适合用低挂单的方法。

原因也不难想,胜率优先的体系中,较低的下跌概率分布在较大的下跌空间中,因而,成本下降对胜率的影响较小。

那么,如果是更大的胜率,比如75%呢?

假设修正为,一周内预期收益10%的概率为75%,下跌-10%的概率为25%,那么,这笔交易一周的预期收益就是:10%*75%-10%*25%=5%;

低挂两个点后,胜率为77.5%,预期收益率12.2%*77.5%-8.2*22.5%=7.61%;

预期收益不变的交易成功率要求为大于5%/7.61%=65.7%。

同样,我们可以得到跟结论一类似的结论四:胜率越高,越不适合用低挂单的方法。

这也容易理解,如果你对一笔交易比较有把握,那就要尽可能成交,不要贪图一两个点的空间。

赚交易的钱还是赚研究的钱

先小结一下前面的四个结论:

结论一:“低挂单”需要辅助趋势分析的能力,而不是所有的投资机会都适合。

结论二:赔率越高,越不适合用低挂单的方法。

结论三:“赔率优先”比“胜率优先”的投资体系,更适合用低挂单的方法。

结论四:胜率越高,越不适合用低挂单的方法。

综合赔率和胜率两方面分析,还可以发现,低挂单本质是在我们对该笔投资不是很有信心的前提下,即赔率或胜率不是特别高时,通过降低成本,强行提高胜率和赔率。

这里的问题是,当我们对某笔投资不是很确定时,我们到底应该通过交易的方法提高收益,还是通过更深入的研究,寻找更有胜率和赔率的交易?

很多投资水平很高的投资者,在自有资金投资的散户阶段,收益率很高,但发了产品,资金规模扩大后,收益率却开始下降。

但也有一些牛散,从散户到操盘大资金,收益率并没有下降很多。

这两类投资者的区别在于,前一类投资者的收益中,来自交易能力的收益大于来自研究能力的收益,而大资金进出不灵活,交易意图很难立刻实现,很难赚到交易的钱。

什么是交易能力呢?

比如做波段,一支股票上涨了20%,交易能力强的投资者可以通过波动操作,赚到25%的收益。

比如个股择时,提高资金利用率,比如同时盯着十支上涨趋势的公司,资金只买启动加速段,只做主升浪。

本文说的“低挂单”的投资方法,需要通过判断日内股价的趋势,提高低挂单的成交概率,也是一种交易能力。

对于投资经验五年以内的投资者而言,靠交易能力赚钱是一个捷径,因为研究能力的提升太慢了,交易能力的提高则快得多。

但靠交易能力赚钱,也有缺点,它对应的是高交易频次和高强度的盯盘,非职业投资者就算能力再高,也很难完全发挥水平,而赚研究的钱,就没有那么多限制了,上班投资两不误。

更重要的是,量化基金越来越多,赚交易的钱越来越难了。

量化资金大部分策略也是靠交易能力,其背后,有不断新研发的量化策略,有更快速的下单速度和交易通道,有更高交易频次,相对而言,人的交易能力越来越不占优势。

所以,回到前面的问题:当我们对某笔投资不是很确定时,我们到底应该通过交易的方法提高收益和安全边际,还是通过更深入的研究,寻找更有胜率和赔率的交易?

无论你现在赚的是交易的钱多,还是研究的钱多,都需要一个明确的选择。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ucIY2FhsZRD2_BjgqqKr0A