作 者丨王 寒

01

乱象

02

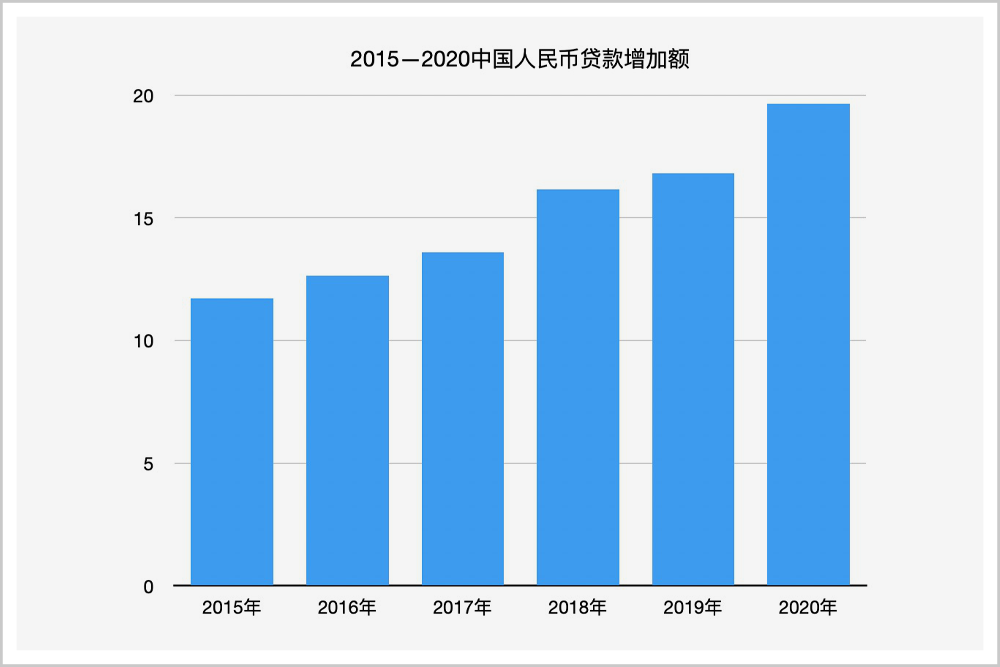

万亿市场

03

灰色的老大

04

前路难行

05

群体困境

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/4v-n1fGH9rI8F6EwOsQdIg

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

作 者丨王 寒

01

乱象

02

万亿市场

03

灰色的老大

04

前路难行

05

群体困境

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/4v-n1fGH9rI8F6EwOsQdIg

作者| 猫哥

来源| 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)

早些年的时候,发家的大佬们总喜欢往金融里掺一脚。

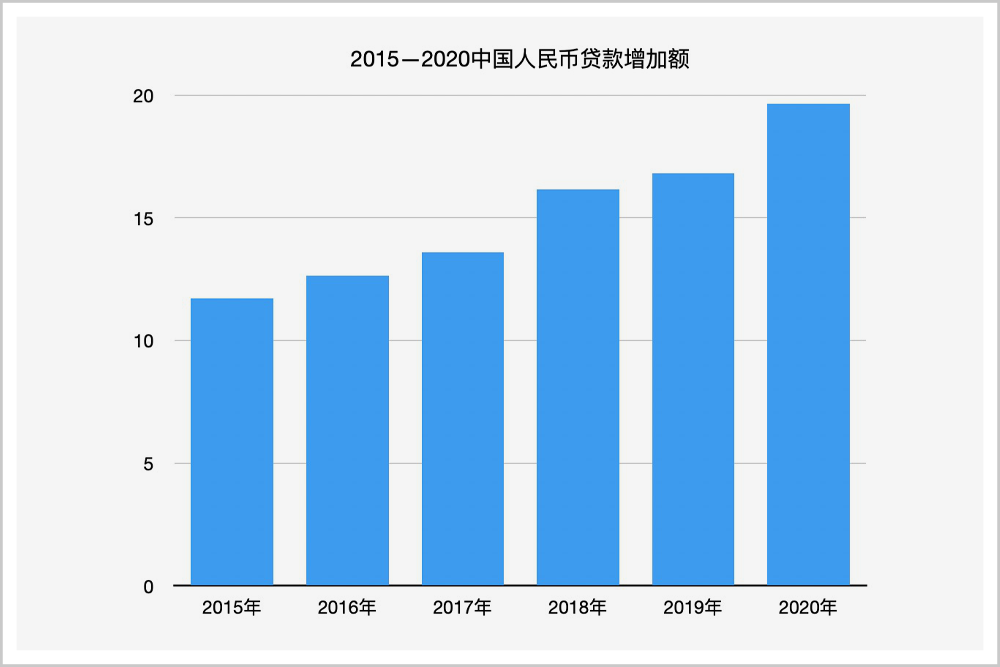

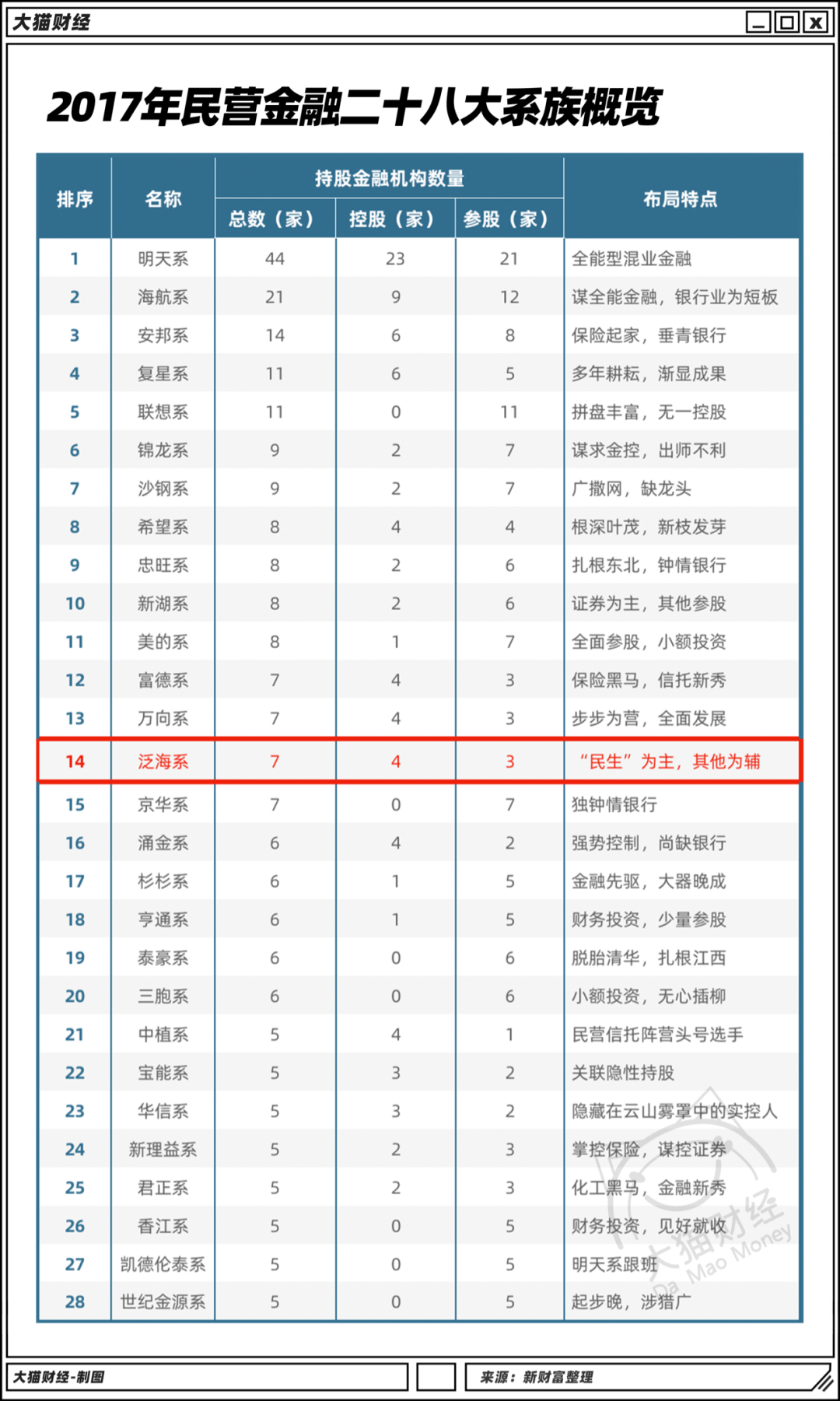

17年初,新财富还专门做了个统计。在查阅了一些民营集团入股金融机构的数量和大致情况后,他们理出来了一个“民营金融系族表”,基本上囊括了所有叫得上名号的“草莽”们。

其实在地产调控和去杠杆之前,他们的日子过得确实很滋润。银行、信托、再到证券,金融口赚钱的道道几乎都没落下,纷繁复杂的布局甚至能说上三天三夜都不重样。

说来唏嘘,大佬们也不是没有翻车的时候。

金融游戏离不开杠杆,这是把毁誉参半的双刃剑。顺风顺水的时候还好,给支点就敢撬地球;可一旦碰上不好的年景,资产秒变负债、随随便便就能压死人,很难有能逃开这个历史周期的壮士。

一般到了这一步,基本上就该赶紧卖资产了——

1月5日的时候,泛海国际发了份公告。他们旗下的子公司武汉中央商务区股份有限公司手里有块地,打算作价30.66亿卖给绿城。

有媒体算了一下,这笔交易的楼面价差不多是1.68万/每平米的水平。考虑到武汉CBD的地理位置和周边三四万左右的住宅均价,这算是“铁了心”让别人占便宜了。

不光武汉,国内国外的不少项目都在打包出售的计划中。

2019年的时候,他们就以125.53亿的价格把上海和北京的项目出给了融创;等到了2020年初,泛海又打算卖掉两块在美国旧金山的项目,连地皮带工程算下来差不多有85亿,动作挺大的。

可就算是这样,有些问题似乎还是没能顺利解决——

最起码,武汉中央商务区股份有限公司欠税的情况现在还挂在当地税务局的官网上呢。

提起泛海,就不能不说说背后站着的卢志强。

纵观他早年的起起伏伏,几乎是算准了每一波时代红利——在复旦读书、毕业后进入体制,1985年下海经商,生意也从教培做到了房地产;

正是借着第一轮房改的东风,下海不到三年的卢志强完成了早期积累。等到他北上创办泛海集团的时候,这已经是个注册资本40亿的庞然大物了。

1995年的时候,中国的资本市场迎来了一波大机缘。

当时,成立三年的证监会被正式确定为副部级的事业单位,不仅恢复了一些重要制度、也深度清理了期货市场中的一些问题,股市被前所未有得重视了起来。

对这个机会,深谙借势诀窍的卢志强自然不会错过。

同年7月,光彩事业投资在北京成立,其中两家泛海公司在总股本中占到了91.7%,称得上是绝对的中流砥柱。

有意思的是,统战部、全国工商联组织也在那一年里牵头搞了个“中国光彩事业促进会”。

虽然重了名,但这可是个专门搞慈善和扶贫事业的正经社团——由不得又让卢老板的光彩事业投资“借”去了不少好名声。

现在来看,地产和投资是老爷子用得最顺手的两板斧了。

比如在1998年,光彩事业就收购了深圳的一家上市公司南油物业,随后又通过借壳的方式完成了泛海系的资本首秀。

而在地产领域,泛海也啃下了不少硬骨头。

2002年的时候,湖北曾经计划打造一个方圆百公里的武汉经济圈,其中武汉CBD项目又是其中的重中之重。不过这块地的背景有点复杂,据说连武汉市出面都没能搞定。

可在卢志强的治下,泛海不光顺利入局开发,还借机把武汉中央商务打造成了一个重要的投资平台,触角伸向了民生信托、亚太财产保险等诸多金融公司的身上。

在那之后,泛海又相继打造了北京的“泛海国际居住区”、杭州的“民生金融中心”、深圳的“泛海拉菲花园”等一系列项目,还在美国的洛杉矶、旧金山和纽约都置下了产业,一时间风头无两。

说起来,泛海跟中国首家民营银行之间也有着不小的渊源。

1993年的时候,卢志强做东在山东潍坊召开了首届泰山会。在会上,不少会员都对民企贷款难的问题反响很大,所以创办一家民营银行的动议由此而生。

对这个提议,上面的批示是:可以试一下。

等到1995年5月6日,国务院正式批复同意设立民生银行,这也成为中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行。59位参股股东中,卢志强自然位列其中。

新世纪伊始,诸多政策限制不断放开,一直心心念念搞金融的泛海也开始了漫长的布局——

● 借着《证券公司管理办法》出台的机会,中国泛海控股在黄河证券(也就是后来的民生证券)的增资过程中唱了主角;

● 2002年,他们还参与发起设立了中国第一家民营股份制寿险公司“民生人寿”,顺带着完成了民生典当,民生保险经纪公司的组建。

● 2009年拿下民生控股;又以泛海控股为基础布局的亚太再保险公司、民安财险、亚太互联网人寿保险公司;

● 2012年拿下的民生信托;又斥巨资投资参与设立了中民投、民金所、泛海融资担保、泛海基金、泛海资管等诸多公司。

等到了2017年的时候,“泛海系”已经拿下了金融行业里最值钱的所有牌照,构建起了一个涵盖银行、证券、保险、基金、信托、期货和租赁在内的金融帝国。

卢志强也被称为大佬中的大佬。

在“泛海系”疆域不断扩张的早期阶段,近乎拥有金融行业全牌照的优势是显而易见的。

以泛海控股为例,定增、配股、发债这些都是行之有效的募资手段;

除此之外,集团旗下诸多上市公司的股权质押也是个办法;

如果再算上来自银行的关联贷款、信托和基金的相关产品,扩张所需资金确实称得上是取之不竭。

以此为基础,他们的投资触角几乎遍布各个行业。

除了堪称主业的地产金融,泛海系在生物医疗、能源化工、食品消费,甚至是新兴的互联网领域也都有涉猎——

据公开资料,卢志强通过一些投资渠道间接持有蚂蚁集团共计6570万股,虽说蚂蚁的IPO大计已成过眼云烟,但这笔持股的市值曾经也值四十多个亿呢。

不过这样的资本运作也不是一点负面作用都没有,在集团规模不断扩张的同时,真正持续的“造血能力”倒是一直没什么起色。

尤其是在地产调控和去杠杆的大背景下,这些曾经储量丰裕的蓄水池不断枯竭,问题就接踵而至了。打从前年开始,泛海控股的几次发债融资就一直未能获得足额认购:

● 2019年12月25日,拟公开发行公司债券不超过22亿元,最终实际发行数量为5亿;

● 2020年1月23日,拟公开发行债券不超过17亿元,最终实际发行数量为12亿;

● 2020年2月26日,泛海控股拟公开发行债券不超过5亿,最终实际发行数量为4亿;

● 等到去年9月的时候,公司发行的债券甚至还经历了几次暴跌。

这也是没办法的事情,在短期偿债高峰到来之际,投资者实在是很难对偿债压力不小的泛海抱有足够的信心:

截止去年6月30日,公司的负债合计1470亿元,其中流动负债足有1046亿、一年内到期的就有323.4亿之多,相比之下,公司账上的204亿货币资金则显得略有些单薄。

再后来,更麻烦的事情出现了。在2020年的最后3个月,泛海系旗下民生信托已有多个信托项目出现延期。本来呢,民生信托也算是业内对“刚兑”执念最深的一家信托了,可如今也有点难以为继了。

目前由民生信托作为原告的诉讼纠纷或发起的执行金额就已经达到了156.328亿元。

这里既有拿假黄金骗人的武汉金凰、还有债务缠身的新华联,就连恶名在外的天神娱乐和破产的汇源都赫然在列,踩到的雷确实是有点多。

从这个角度来看,卖地的进度还是得再加快一点才行……

其实最近这些年,泛海这艘大船去地产、做金融的执念很强烈。

在这个漫长的转型过程中,对金融牌照的大包大揽是一方面,对诸多领域的大手笔投资又是一方面,这背后恐怕还是离不开对曾经发家的主业——地产大趋势变化的判断。

等到了2020年,泛海控股更是在证监会批准后,将所属行业分类由”房地产”变更为”金融-其他金融业”,连新上任的董事长也有着不俗的金融背景,确实是做足了文章。

但这条路走不走得通,还是要打个问号的。

最近这几年,防范和化解金融风险一直被摆在很重要的位置上。从早些年的影子银行和互金、再到一系列出事的大集团,虽说最终都平安化解,但处置的成本也都不低。

关于这个问题,央行的年度工作会议上也有过相关表述:压实金融机构和股东主体责任、地方政府属地责任、金融监管部门监管责任和最后贷款人责任。

在金融系统的发展过程中,咱们这些年里也做过许多尝试。虽说在特定的历史时期也有过波折、还积累了一些风险,但最终都不能也不应该背离实体经济的主线。

从某种意义上说,新时代的“洗牌”或许正在路上。

最起码,过去那种光靠资本操作就能高负债、搞规模、躺着赚钱的路子肯定是不行了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/0_0TXBSZHbKQWFzVjmu0Ww

来源:金融老编辑、中国投行俱乐部 由财融圈编辑整理

Ego像宇宙那样大

自信像黄豆那般小

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/w3vQWcygClVW-ZSesRbR4w

我们的四大资产管理公司就是信达、华融、长城、东方。你可以说我们东施效颦,而我们的创新就是搞了四个,不是一个。回头看,这四个AMC根本不具备完成使命的能力:中国的意识形态、文化、法律都不配套。

消费信贷/小微企业信贷

是全世界的顽疾

即使在新冠肺炎来临前,欧美的央行货币政策利率已经接近于零。中国的分析师们都以为欧美企业的融资成本低。大错特错!即使大多数上市公司的债务成本也在10%左右。他们还算幸运的一族。在香港,基准利率很低,因为实行联系汇率,所以香港利率与美国一致,但是中小企业的融资成本和中国大型房地产公司在香港的发债成本都在10%上下,远远高于大陆的利率。

“次贷机构”不好听,可这又确实是我们的真实姓名。难怪在本次新冠肺炎来袭之前,全球次贷机构就大片大片地死亡了。它们的死因就是与借款人的相互伤害。

即使金融科技企业幸运地找到了消费者的痛点,这个痛点也是可以移动、消逝的。而且,当金融科技公司正在挥汗涔涔攻克这个痛点时,实力雄厚而且已经有大批基础客户的银行通过小小的改良或者收购就可以解决这个痛点,或者部分地解决。那咱们金融科技公司又白干了。

在欧美,一个国家的催收外包业务一般都集中在3-5家公司。银行有合规的担忧,也希望只跟入围的三、五家外包商合作,以保护自己的名誉。在这个行业,大家靠的是信任,而不象我们靠的是牌照和关系。美国的银行通常把消费信贷的逾期打包卖给PRA和Encore Capital 等,并且贷款给这种机构,让他们购买不良资产。

大工业化

才是社会脱贫之路

同样,小型企业本来就很难生存,而信贷只是加大了它们死亡的概率。虽然它们有可能因为信贷而如虎添翼,但是只有极少数小型企业是老虎,而绝大多数小型企业只是狗和猫而已。减少信贷,就是减少相互的伤害。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bi2SLkTU14KiBcmdSszCUg

美团、滴滴、字节难圆的“金融梦”。

美团、滴滴、字节难圆的“金融梦”。

追赶与碰壁

追赶与碰壁

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/TE3mkdXBpclBn1G66hQAWA