作者:玉谷子

来源:盒饭财经(ID:daxiongfan)

上海滩已成众咖啡品牌的必争之地。

各种迹象显示,号称“咖啡界苹果”的Blue Bottle(蓝瓶咖啡),最终还是选择了上海,作为登陆中国内地的桥头堡。

7月初,大众点评上一则名为“Blue Bottle蓝瓶子(前滩太古里店)”的商户信息;3月初,一则Blue Bottle在领英上招聘“品牌总监”、工作地点在上海的消息,引发了咖啡圈内关于“蓝瓶子即将在上海开店”讨论。2017年,蓝瓶咖啡首席执行官布赖恩·米汉岑曾公开表示,在仔细考虑于亚洲地区开设门店,包括中国内地、中国香港和中国台湾。虽没有官方公布,但内地首店定在上海,已几无悬念,剩下的就是选址问题。

事实上,上海成为Blue Bottle进入中国内地的第一站,也在不少咖啡行业从业者的预料之内。

上海第一财经传媒集团的研究机构 Rising Lab的数据显示:上海有7000多家咖啡馆,数量比全球任何城市的都多。这一数字远高于其他大城市,如伦敦有3233家,东京有3826家,纽约只有1591家。

不论是原生于上海的咖啡品牌如manner,seesaw,M Stand等,还是新晋网红品牌,如%Arabica等,亦或如Blue Bottle这样的国际一线精品咖啡品牌,都在上海驻扎。

上海已成为精品咖啡修罗场。

作为和星巴克齐名的精品咖啡连锁品牌,Blue Bottle被誉为“咖啡界的Apple”,特色之一是选址偏好冷僻地点,如旧工厂、老仓库、歌剧院、博物馆等,这一特点在首店的选址上体现地更加明显。

如:日本首店东京清澄店,开启了 Blue Bottle 亚洲商业版图第一扇窗户,它的店址也正是由一处旧仓库的改造而来。上海首店的选址也是几传变动消息。

据第一财经,从2020年底至今,位于上海静安、徐汇及浦东新区的多家购物中心曾被Blue Bottle纳入候选。今年5月,市中心的静安嘉里中心,快餐品牌Shake Shack旁的一块大空间,被Blue Bottle与星巴克团队同时看上,两者展开激烈竞争,虽Blue Bottle一度以租金取胜,但星巴克提出其他条件,目前商场方面尚未确定这一铺位的最终归属。

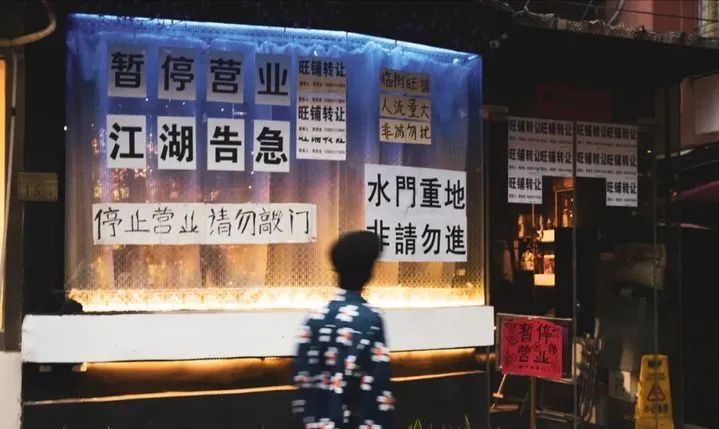

至于传闻中的前滩太古里,目前已部分对外开放,包括Peet’s Coffee,%Arabica等已营业。目前暂未发现任何证明可证实Blue Bottle确认落位于此。据第一财经了解,Blue Bottle此前确实在前滩太古里的招商名单中。

高昂的租金背景下,品牌最终定址当然权衡再三,同时,门店形态、团队磨合、供应链建设,以及更多无形资产问题,也都在待办清单上。

其实,Blue Bottle的选址只是冰山一角,沪上咖啡市场的赛道早就已经进入了白热化阶段。本地品牌沉淀后的逐渐扩张、外来品牌接二连三的分店,各方资本的大量入局,还有层出不穷的网红店,上海咖啡跃进正在进行中。

7月21日,2012年成立于上海的本土精品咖啡连锁seesaw宣布,已完成A+轮过亿元融资,喜茶入股,老股东弘毅百福跟投。据报道,“seesaw+喜茶”的联名计划将在今年8月落地。

此前曾高调甩掉乐乐茶的喜茶,在此项投资上,受到了广泛关注。不久前,喜茶创始人就公开发表对乐乐茶“彻底、坚决、完全放弃”的言论,舆论哗然,新式茶饮市场发展也受到广泛关注。而据第一财经,此次对于咖啡赛道的下注,喜茶主动联系seesaw,且此次投资“一个电话就谈好了”。短时间内两次大动作,且操作上区别之大,究竟是奶茶太弱还是咖啡太火?

有了资本加持,Seesaw的门店扩张速度即将起飞,在本地连锁品牌的发展路上也将越走越远。目前,Seesaw在全国有33家店,其计划到今年底门店总数达到现在的3倍,而明年还将再翻一番。

Seesaw只是一个代表案例,此前,同样发源于上海的manner、M Stand也获得资本关注,频频融资,且在其它城市开店时也很火爆。这说明,上海的本土咖啡品牌,已经开始逐步走出家门了。

在过去,中国以茶为主,人们去咖啡馆更多为了追求环境,把它作为城市里的信息交换空间,人们在咖啡馆里进行商务或生活的交谈,咖啡在其中更像是一种陪衬和背景。商家可选咖啡品种也相对单一,卡布奇诺或拿铁点单最多。

在近年全球掀起的第二第三次咖啡文化浪潮的影响下,国内咖啡文化慢慢发展。在吃茶之外,越来越多消费者习惯在早上喝一杯咖啡提神,特别是随着60后、70后开始接受每天早上咖啡,咖啡也已经不再是年轻人的专属商品。人们在咖啡上也越来越讲究,速溶咖啡打天下的历史已经翻页,看好现磨咖啡的消费者逐渐增多,专业群体也开始扩大——越来越多消费者对不同种类咖啡豆的区别了如指掌,而且喜好明确。在这种背景下,以优质咖啡豆原料和专业咖啡师冲煮手法为特色的精品咖啡店逐渐被市场所需要。

据行业分析数据显示,中国咖啡消费总量将在2017-2021年间保持年均15-20%的增长,且中国的人均咖啡消费量将从2018年的6.2杯提升至2023年的10.8杯;市场总额将从569亿元增长至1806亿元。

根据“新一线城市研究所”的报道,上海每万人咖啡馆拥有量为2.85家,超过伦敦、纽约、东京等咖啡文化悠久的城市。在如此高密度的市场环境下,差异化竞争就显得尤为重要,所以不同咖啡店各自的侧重点和打法不尽相同。

有的店从原料、供应链入手,定价也稍高,它们用最优质新鲜的咖啡豆和专业的咖啡师自建护城河,吸引的是懂咖啡且消费力强的高收入群体。如Seesaw的特色就是一直从世界各⼤咖啡原产地直接进货;同样的本地品牌BLACKSHEEP ESPRESSO则选择建立自有烘焙品牌——啟程拓殖TERRAFORM COFFEE ROASTERS,自建供应链。

有的店从门店社交环境的打造入手,给消费者提供咖啡和甜点简餐的同时,将门店空间装修上追求美学鉴赏性和空间舒适度,对休闲或者商务会谈都很友好。如深圳品牌AKIMBO,MO+等。

有的店从营销亮点入手,打造辨识度强的包装设计、造型可爱的蛋糕和咖啡、店内的创意插画、超大落地窗等,主要吸引爱尝试新鲜事物的年轻人群。如永璞、旺财fattree等。刷屏小红书的鱼眼咖啡,则别具一格,一杯滴滤咖啡附赠一颗专属豆子,用咖啡党的“收集热潮”极大提高了商品复购率。

这个市场上,诸位商家各显神通,热闹气氛也吸引着越来越多的加入者。

在上海,看到一家网红咖啡店开业的排队人群,已经不足为奇。作为本地人的周立波,曾以“大蒜和咖啡”来形容南北文化,虽不太恰当,却也从另一个角度说明了咖啡于这座城市的重要性。

那么,咖啡商家为什么看中上海?

一方面,和本地历史发展脱不开关系,上海是中国咖啡文化的发源地。1886年,上海出现国内第一家专营咖啡馆—“虹口咖啡馆”,除了卖咖啡,还卖啤酒。咖啡店逐渐成为城中男女聚集的潮流地点。上世纪二三十年代的十里洋场,成立了专营外国口味的第一家咖啡馆。建国后,上海咖啡厂,是我国第一家专业咖啡生产企业。

在国内市场,一直到上世纪80年代,咖啡都属于小众饮品,尤其是现磨咖啡。但上海的国营西餐厅保留了现磨咖啡的传统,上海人一直有喝咖啡的习惯。在老洋房里跳舞,休息时喝咖啡闲聊的小资生活,一直被津津乐道。历史的沉淀影响着城市的文化氛围,长久以来形成的海派文化已经植入了这座城市的灵魂之中,在这种文化下也孕育了一批批精品咖啡品牌。

除了消费习惯外,另一方面,是消费能力。2000年后的这一波全球咖啡新浪潮,根植于消费者的休闲需求升级,咖啡才从饮品变为休闲消费品。上海,聚集了一批全球化程度高、消费能力强的消费者,高价优质的咖啡馆从来不缺来客。同时,近来不少门店的咖啡可以自带杯子,这样一杯咖啡可以降到10-15元,对庞大的上班族群体非常友好。

此外,为了刺激经济发展,甚至是上海政府,也出台过相关扶持政策。比如,《上海市焙炒咖啡开放式生产许可审查细则》,让烘焙和咖啡店可以在一处并存,更加打开了商家的营销路径,对外来品牌有着强烈的吸引力。

当年,星巴克计划把全球第二家烘培工坊开在中国,看重的正是国内还不成熟的咖啡市场所蕴含的巨大潜力。按照常规流程,从海外设备采购到最终门店开业,至少3年时间,上海新政策出台之后,为星巴克节省下至少70%的时间以及难以估量的成本。

有了天时地利人和,咖啡品牌都选择来上海镀金。近年来,不少品牌选择将首店开在上海。如:加拿大著名咖啡品牌Tim Hortons、《名侦探柯南》大陆首家官方授权主题咖啡店、意大利最大的咖啡企业之一illy和Lavazza。

在此背景之下,上海的咖啡市场已然打开,但也不是家家都能顺利盈利。不少还没有达到连锁规模的精品咖啡独立门店,销售利润率并不高。主要原因是上海高昂的房租和不断加剧的市场竞争。

这些咖啡厅在成本考虑下,无法像主流连锁品牌那样大力开展营销和促销活动,价格调整的局限也限制了门店的盈利空间。

除了同行的市场竞争之外,咖啡馆的跨业态发展,也是精品咖啡馆不容小觑的对手。最知名的是便利店咖啡,像全家的湃客咖啡、罗森的L-café、711的7-COFFEE,还有光明便利店的咖飞等,它们主打即时提神,消费者众。此外,一些书店、酒店、联合办公、健身房也都开始经营独立的咖啡品牌,也将分一杯羹。

目前,中国人均咖啡消费量为每年3-4杯,相比咖啡文化深远的美国,人均每年400杯,挪威和瑞典的人均每年超过1000杯,中国的咖啡文化离成熟还有很远,发展空间巨大。

即使和日本年人均200杯、韩国年人均140杯差距也很大。这意味着上海仍然有很大的消费潜力。

在过去,属于精品咖啡的代名词似乎都是小众、门店数量少、打卡胜地、产品独特。还养活了一大波咖啡探店的博主。

但随着资本的进入,精品咖啡真正出圈,扩张迅速,从社交网络走向购物中心。

Manner,产品以性价比见长,毫无疑问是咖啡市场最新的宠儿。今年内公布四笔融资,投资方中有Coatue这样的国际投资老手,也有美团龙珠、字节跳动这样的互联网新势力。

最近大半年来,已有13个咖啡店品牌完成共计17次融资,参与投资的机构有20多个,其中不乏红杉资本、腾讯投资、启明创投、IDG资本等一线头部基金。

值得注意的是,这些新锐咖啡品牌的融资估值都非常高,即便是A轮融资,估值都已经达到千万元人民币的级别。比如,今年1月M Stand的A轮融资,投融资规模高达1亿元人民币,7月的B轮融资规模更是高达5亿元人民币。

资本为什么看好咖啡赛道?

一方面,瑞幸的普及,教育了市场,也让资本看到了潜力。它的高额补贴,吸引了大批以前爱喝奶茶和中国茶的新用户,形成了消费习惯。短短两年间,瑞幸扩张之快、门店之多,让很多资本开始关注这个行业。

其实,无论是资本,还是品牌,都想成为下一个瑞幸。

另一方面,资本看好这种商业模式。饮品本身是比较好的商业模式,毛利之高一直是资本的关注点。此前,新式茶饮界的喜茶、奈雪的茶等就是资本青睐而得双赢的成功案例。咖啡和奶茶成本结构相似,且在咖啡消费文化逐渐成风的当下,颇受重视。同时,直播、短视频等新媒体带货风口尚处红利期,新品牌宣传利好,给了资本更大的信心。

但是,资本入驻,有利就有弊,也是绕不开的话题。瑞幸被退市、Manner快速扩张后近日传出和老股东今日资本矛盾激化,并由此引发后者退出,都是资本驱动下的结果。对资本来说,更大规模,更快上市,从而更快更多地获得回报,才是重点。对商家来说,则是更激进的经营策略,更大的运营压力。

其实,走高端还是平价、全产业链打造、行业虚火,都有争议,对资本也是巨大的考验。就像对于Blue Bottle的入驻,是否会引起曾经在美国市场同样的轰动,许多人并不看好,毕竟,时代已经变了。

要做好一个长久的品牌,形成自己的品牌差异化,或许还是逃不开线下管理、团队和员工文化等这些所谓餐饮行业的大山。

可以预见,上海还将成为咖啡品牌的必争之地,也会有人在热潮中褪去。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/t2g7Wfr6LFOqe0uQFg94pg