在“容貌焦虑”下,大多数女生都想变得好看一点,哪怕知道这可能是在花钱交智商税。

玻尿酸作为众多爱美人士离不开的美颜神器,正在迎来一个“万物皆可玻尿酸”的时代。

玻尿酸饮用水、玻尿酸气泡水、玻尿酸软糖……甚至连宠物都拥有了“光滑皮毛”的宠物粮,一张以美丽为名的网正编织得越来越密。

而这一切的幕后推手——全球最大的玻尿酸厂商华熙生物。

“成本不足20,售价3000”,据华熙生物公开的数据显示,2016-2020年期间,公司的毛利率分别为77.36%、75.48%、79.92%、77%、81.41%;且2020年共实现营业收入 26.33 亿元,同比增幅39.63%;净利润 6.46 亿元,同比增幅 10.29%。

81.41%的毛利率,难怪华熙生物被媒体评价为“下一个贵州茅台”,不过华熙生物真的这么有潜力吗?伯虎财经试图解析。

“半路出家”的创始人

1987年,大学毕业后的赵燕在一所大学当助教。当时正值海南设省,成为中国唯一的经济特区,发展热火朝天,赵燕和当时的同事决定去海南寻找机会。

到海南不久后赵燕通过售卖被国外退单的冰箱,获得了第一桶金。之后她陆续经营了一家服装企业,又做上了房地产生意。1992年,邓小平视察南方,海南岛地价飙升,赵燕实现了财务自由。

尽管如此,虚高的地价给赵燕带来不真实的危机感。1993年,她撤回老家山东威海。第二年,海南房地产泡沫破裂,房价下跌25%,恋战者血本无归,赵燕躲过一劫。

离开海南的赵燕转战北京长安街,华夏银行、华熙国际中心、SK大厦、奥运项目五棵松体育馆等房地产项目均出自赵燕之手。

2000年,已颇有身家的赵燕到北大读EMBA,一次偶然的机会,赵燕认识了山东生物医药研究院的副院长郭学平。

当时,山东药物研究院集资800万,与外企合资成立了山东福瑞达生物化工有限公司,主要生产透明质酸(玻尿酸)。由于经营不善,福瑞达连年亏损,到处融资无人理会。

得知一个玻尿酸分子可以锁住1000个水分子,赵燕立刻被吸引,向山东福瑞达生物化工注资1200万,置换了山东药物研究院科学家们的股份(当时占比50%的公司股权)。

山东福瑞达生物化工就是华熙生物的前身,郭学平后来也成为华熙生物的首席科学家,赵燕由此开启了她的玻尿酸事业。

彼时,华熙生物的产品还只有玻尿酸原材料,客户也只是玻尿酸产品的生产厂。直到2008年,赵燕觉得如果能把玻尿酸原材料转化成产品,那市场潜力将更大。

于是华熙生物在港上市,募集更多的资金用于产品研发,并开始尝试美容产品。

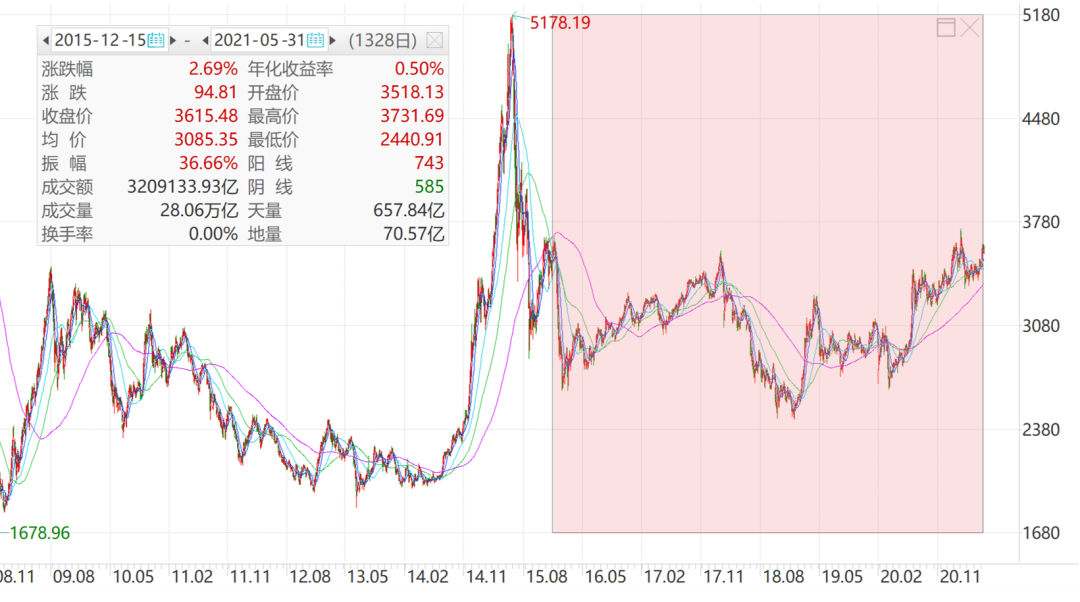

2019年,华熙生物转战内地股市,登上了科创板。

上市首日,华熙生物大涨78.07%,市值达408.48亿元,超越上海家化,创下本土化妆品最高市值。而截至2021年7月26日,华熙生物市值达到1085.04亿元,持有华熙生物59.06%股权的赵燕,也因此身家超600亿。

近两年,不满足于做供应商的华熙生物更是推出了玻尿酸饮用水、牙膏、猫粮。

从房地产生意到玻尿酸生意,从医疗护肤产品到食用品,赵燕的想法其实很简单,只不过是想把手伸向更多人的口袋罢了。

买回来的核心技术

2020年6月3日,在华熙生物举办的投资者关系活动当中,华熙生物董事、副总经理、董事会秘书蒋瑞表示,公司自成立以来不断进行生产技术研发,从2001年透明质酸发酵产率5.5g/L左右提升至2019年底的12-14g/L,未来公司会进一步加大研发投入。

表面上看起来,华熙生物很重视研发,在华熙生物不断上涨的费用当中,研发费用也是大头。然而据华熙生物招股书显示,在招股书发行的过去3年,华熙生物的研发支出很“尴尬”。

2016年至2018年,华熙生物的研发支出分别为3.27%、3.14%、4.19%,这一比例明显低于在科创板上市企业普遍要求研发支出达15%的标准。对此,上交所曾针对华熙生物研发费用低于同行业可比公司的情形下,还能保持国际领先地位的方法和合理性进行了问询。

在上交所的问询下,华熙生物最终承认,其核心技术是从别处收购而来。2001年5月,华熙生物向山东省生物药物研究院购买了发酵法生产药用透明质酸的初始技术,并于同年一次付清项目技术转让费共计45万元。

华熙生物这一波“神操作”着实令投资者“目瞪口呆”,口口声声称自己处于全球领先地位的核心技术竟然是购买回来的?难道每年的研发费其实是产品专利购买费?

除了购买核心技术,令华熙生物走红的“故宫口红”产品,后期也被消费者发现,其并也不是华熙生物生产的,华熙生物在其中只是做了个“外协加工”的工作。

由此看来,相比研发产品,上市后的华熙生物更喜欢买买买。

万物皆可玻尿酸

“不会真有人买玻尿酸猫粮吧?”在一个500人的铲屎官微信群中,一位资深铲屎官对这种新品类表示怀疑。

2020年,华熙生物虽然已是全球最大的玻尿酸生产商和销售企业,但其医美主业已碰天花板。

为了改变营业收入和净利润的增速逐渐放缓的现状,在产业链上游盘踞多年的华熙生物,来到下游拓展疆域,甚至还研发出了可以吃、可以喝的玻尿酸产品,试图把手伸向更多人的口袋。

这一次,玻尿酸要从脸进攻到胃了。

1月22日,华熙生物宣布推出国内首个玻尿酸食品品牌“黑零”。

3月22日,华熙生物推出了首款玻尿酸饮用水“水肌泉”。“美美的喝水,喝水美美的”、“每瓶添加了华熙玻尿酸83毫克”、“与普通饮用水一样适合日常生活饮用”。

4月份,华熙生物推出了宠物品牌“海宝诗(HAPAWS)”,并且和功能粮品牌“麻瓜(MU’GGULES)”联合推出两款玻尿酸猫粮,主打滋养皮肤、润滑关节、修复伤口。

花几百万整容的网红太多了,可是打玻尿酸是要花本钱的,几个疗程下来20万是免不了的,可是华熙生物的可以喝的玻尿酸竟然只要8块钱一瓶就可以买到。

配合着玻尿酸食品在宣传时使用的一些与美容功效相关的话术,一度引发了广大网友关于相关企业涉及虚假宣传的质疑,更有网友称华熙生物有收割“智商税”之嫌。

有购买了水肌泉的消费者表示:“‘智商税’吧,口感也一样的”,还有消费者评论:“口感和矿泉水差不多,包装确实和价位不配。喝进去的玻尿酸有多少能到皮肤里,不知道”。

有业内人士表示,透明质酸钠刚刚获准进入食品领域,整体的配方、产业链和生产技术都还不成熟,配方副作用和食品安全这块也都没有认证,临床上目前并没有能佐证玻尿酸作为食品的功效的证明。

除此外,中国食品产业分析师朱丹蓬此前也指出,“注射玻尿酸对人体的皮肤是有效果的,但是(玻尿酸)如果从口腔进入,经过胃消化之后,跟很多的食品最终形成的营养物质并没有太大的差异。

且服用玻尿酸一是效果不明显,二是对小孩、老人、孕妇及一些特殊人群会有一定的副作用,并且,它并没有真正起到提升皮肤质量的作用。现在市面上很多相关产品基本上都可以界定为是“智商税”。“

面对质疑声,华熙生物董事长赵燕坚称,“口服含透明质酸的食物,可以有效补充人体内透明质酸含量,从而改善人体皮肤水分、润滑关节、修复胃肠粘膜”。

不过让人感到有意思的是,根据华熙生物的科创板招股书数据,食品级玻尿酸平均售价为0.13万元/千克,换句话说,玻尿酸猫粮、哈水、水肌泉中添加的玻尿酸成本分别仅为0.416元、0.0884元、0.1079元。

从功能护肤品板块,到母婴产品、护发产品、宠物护理产品等新领域,华熙生物试图把“玻尿酸”这一原料开发到极致,实现“万物皆可玻尿酸”。

尽管这些产品无一不被媒体与同行质疑为智商税,华熙生物却仍在坚定地布局C端市场,甚至还在2020年的年报中提到要重点推进市场应用教育。

“万物皆可玻尿酸”的背后,其实是华熙生物抓住了当代人的颜值焦虑,至于会被质疑智商税?华熙生物早有预料,也做好了准备。

正如当年玻尿酸精华被质疑有没有效果一样,彼时华熙生物发起了“百颜证言 智慧玻尿酸”项目,联动上百位网红亲测润百颜智慧玻尿酸,网上风向接着就转变。

目前消费者质疑玻尿酸食品是智商税,可能是公司在宣传上还没发力。

不管怎样,从华熙生物节节高升的股价上看,玻尿酸绝对是一门好生意。然而带着争议的华熙生物能跑多远,我们还尚未可知。