标签: 职业

书中有多少黄金屋

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/SSiCy4zzObtSPnCO-pXMzA

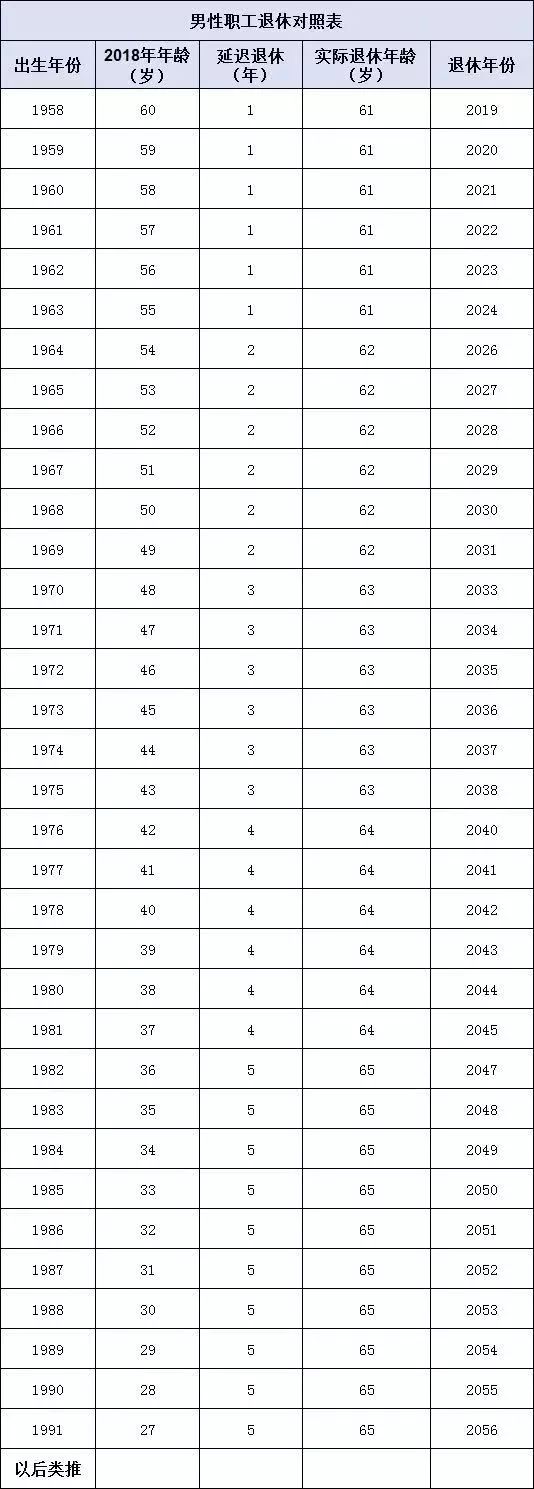

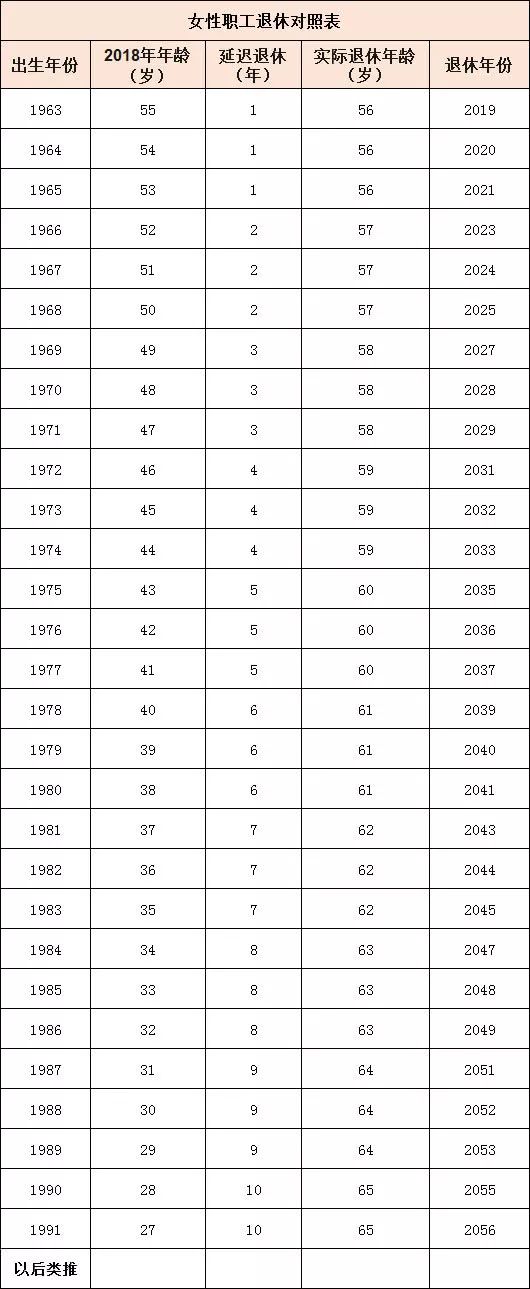

延迟退休,70/80/90后退休年龄清楚了

来源:工人日报,新浪微博,人社局,中国政府网

来源:税务大讲堂(ID:shuiwu007)

01

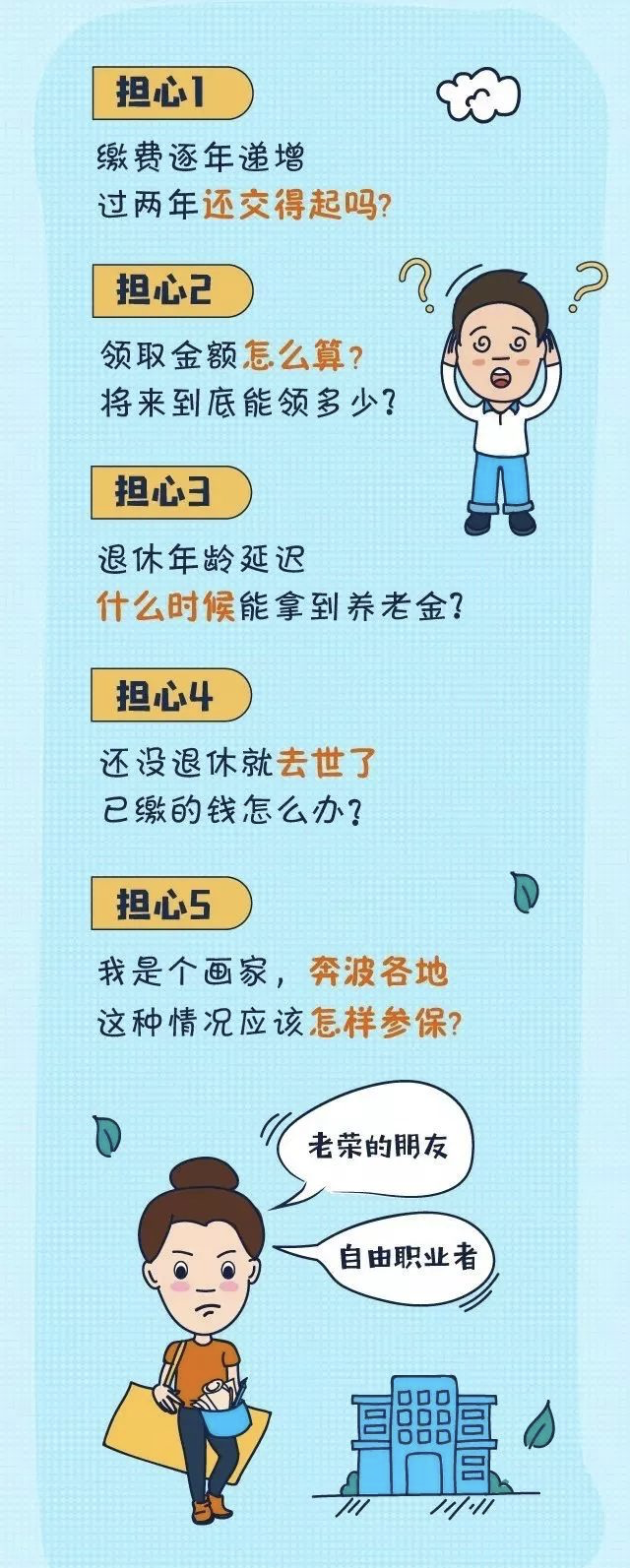

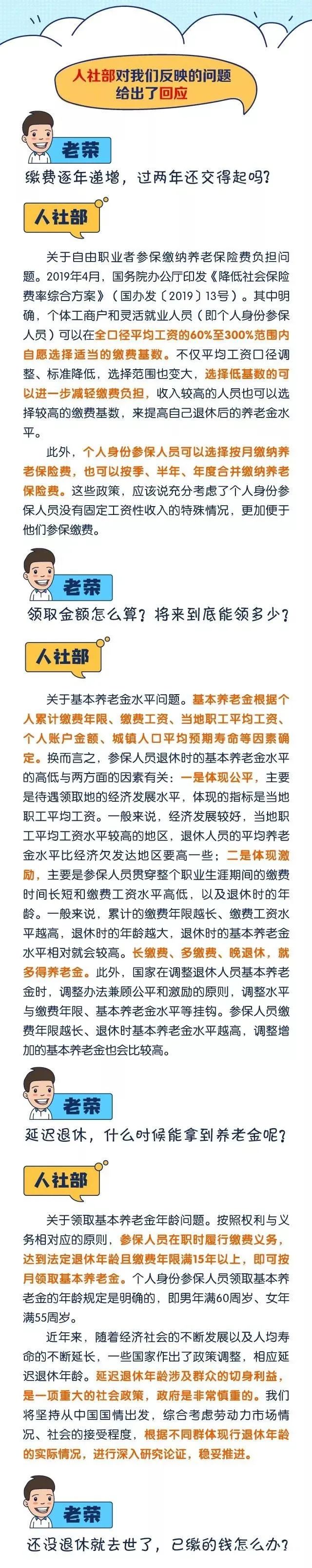

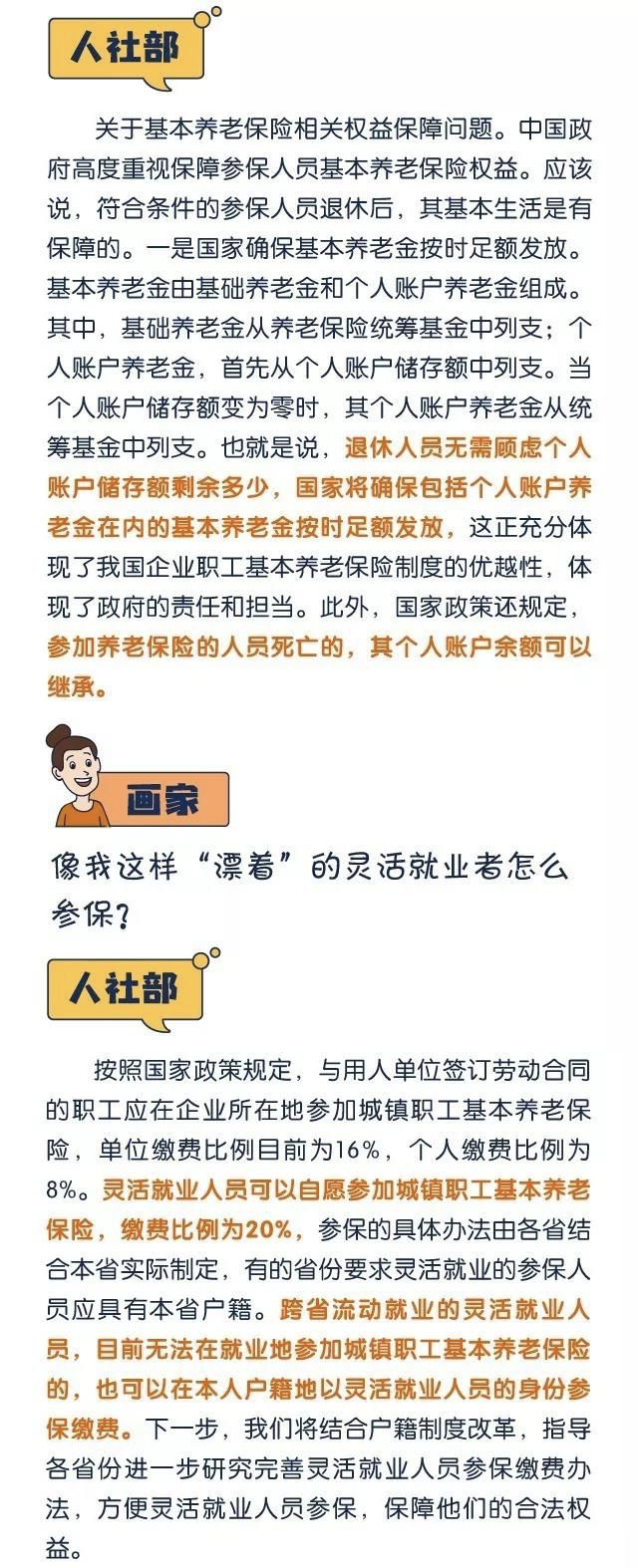

刚刚!人社部发声

正研究延迟退休方案,将推出个人养老金制度

由于延迟退休年龄涉及广大职工的切身利益,人社部在方案的研究制定过程中,将会广泛听取各方面意见,统筹社会各界建议,确保方案科学可行、平稳实施。

02

延迟退休怎么延?

实施方案什么时候出?

03

哪些人受延迟退休影响?

04

最新退休时间表

05

延迟退休何时能领养老金?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/wyfRMENQjdlLQBT-6Xz-RA

阳志平:摆脱程序员的 35 岁危机,你可以尝试三类努力

“ 你是程序员吗?你身边有程序员吗?你是否关心或者好奇,程序员有没有「35 岁危机现象」?这个现象的本质是什么?程序员又该如何延续自己的职业生涯生命周期呢?阅读下文,开智阳志平老师在 1024 程序员节,与大家聊了聊程序员的 35 岁危机,为大家分析如何从根源上逃离 35 岁危机,以及延长个人职业生涯生命周期的五个关键。往下看吧~

本文转载自微信公众号「心智工具箱」

开智学堂(http://www.OpenMindClub.com)

1

今天多说几句程序员的「35 岁危机现象」。

第一个问题是,35 岁危机现象真的存在吗?

存在,且普遍存在,大厂小厂的都存在。说两个朋友的例子。

第一个例子是我的一位 CTO,小我二岁,35 岁时提出离职,回老家钓鱼、开小卖部。他的经历很有代表性,一毕业就在各个大厂小厂写代码,到了 35 岁,写了 10 多年代码,10 多年技术管理了。疲倦了。

第二个例子是我二十年前招聘的第一个程序员,清北毕业,某大厂旗下子公司的 CTO,去年公司因为某些原因解散,昨天问他忙什么,在忙外包。今年四十岁,跟我一般大。

这二个朋友,第一个朋友是真的职业倦怠了。离开我的团队二三年后,呆在老家,没做任何与程序相关的事情了。第二个朋友迫于养家糊口压力,还在做编程相关的事情,他自己也的确很喜欢编程。

两个朋友都是典型。也是两类,第一类是 35 岁时真的不喜欢编程了;第二类是依然喜欢,但社会上没最合适自己的岗位。

2

第二个问题是,「35 岁危机现象」的本质是什么?

经济学

从经济学角度,是供求关系。

无论你是否喜欢一线编程,到了 35 岁之后,不得不出现分化。有的朝产品经理、创业、技术架构师、技术布道的方向走。这类岗位是金字塔结构,无法类似初级、中级程序员岗位一样在社会上大规模供应。

总会有人找不到合适自己的位置。虽然热爱编程,但不得不退出。

心理学

从心理学角度,就是我之前那几篇文章《焦虑时代的反焦虑》、《像人类一样活着》写过的。

程序员这个职业,很容易成为工具人。人类三种基本心理需求:自主感;胜任感;归属感,缺乏自主感。长年累积下来,很容易在一些关键能力上锻炼不足,尤其是一些偏软的能力,比如沟通;比如在不确定场景下寻找确定的决策能力。

程序员太听产品经理的,肯定不行,太不听产品经理的,也肯定不行。

原本产品经理诞生的初衷是分摊程序员的认知负荷。但最后搞成了,在某些行业某些公司,非常依赖产品经理。

如此一来,削弱了不少程序员的独立思考能力、决策能力。在越复杂的系统下越是这样;越工业化的语言越是这样;越流水线的组件式开发越是这样。

国情与文化

从国情上说,中国目前处在青铜二十年的时代。

在我心目中,78 年改革开放,到 2000 年,是黄金二十年。2000 年到 2020 年是白银二十年。2020 年到 2040 年左右是青铜二十年。依然是国力上升期,依然是全球机会最大的市场。

从文化上说,儒家文化的优点是勤奋、励志;缺点是不守信,不尊重契约。在互联网时代,儒家文化的优缺点都被放大。

儒家文化,或者说东亚文化,是一种很奇怪的文化。它是一种越竞争、越是生存危机时刻,越看出优点的文化,但先天有太多与商业流通机制不匹配的地方,比如不守信、不尊重契约。

儒家文化,本质是仁与礼。

什么是仁?往好了说是人类同理心,但,往坏了说,就是人情。

什么是礼?往好了说是秩序,往坏了说,就是规矩。

所以,儒家文化在互联网的放大之下,头部公司都想培养自己的嫡系队伍、自己的规矩。能给别人留出的空间极少。

互联网

说完国情与文化。再说互联网本身。

互联网本身是一种无标度网络。哪个人、哪个组织,生产的 URL (或信息或点击或什么的)越多,生产成本越低。那么,这个人与组织就占据了互联网这个大的无标度网络中的关键节点。资源自然会成为幂律分布。

从某种意义上来说,数字世界的工作者就是给这个无标度网络的节点,生产 URL 或信息的工人。

当一个幂律分布构成后,在早期形成期,会获得高溢价,比如当年的 iOS 开发,前些年的算法工程师。当一个网络幂律分布稳定后,需要维护的工人就越来越少。慢慢地,这批工人,不得不去迁移,寻找下一个网络。

大家想象一下,与不断找活干的建筑工人,本质没任何区别,都是打工人。唯一区别是,加持了数字世界的面纱,显得高大上一些。

3

小结一下,从经济学角度,是供求关系。从心理学角度,是自我决定论。从国情与文化,是讨厌的 996、是儒家文化的优缺点。从互联网本身来说,是幂律分布,头部形成后,需求削减。

那么,第三个问题是,一个程序员,该如何延续自己的职业生涯生命周期呢?

延续自己的职业生涯生命周期。我们的默认假设是:1)不是很想转行做其他的,比如产品经理,比如销售。2)主要工作想以写代码为主。3)能带来稳定的收入,支持体面的生活。

那么,好的做法有哪些?我的建议是:

追求人生自由度

无论身份如何,大厂程序员,自由开发者,还是创业团队的主力开发者,都要拥有独立做一个产品的能力。

这个产品可以是开源软件,也可以是付费软件,都无所谓。但,自己要从头走几遍流程。这样才可能获得更大的自由度。很多 35 岁后活得很轻松的程序员,其实都是某个产品不断在贡献营收。

世界第一

对自己的技能组合,不断切分颗粒度,缩小缩小缩小再缩小,让自己在某个单点上能做到世界第一。但又不断放大自己的视野,站在一个世界角度来开发。

比如,我周日演讲提及的 TextMate 作者,做到了文本编辑器第一,收钱收到手软,最后干脆开源算了。

小众社群

最好与 1 个到 3 个小众社群重度捆绑。任何一个今天流行的商业趋势,都在 5 年前有一个小众社群预先热捧。选择小众社群,本质不是其他,而是更容易让自己感知到时代的脉络。

三类职业生涯努力

无论时代趋势如何变化,按照我在《人生模式》一书中的说法,自己一定要将个人的职业生涯努力划分为三大类。这个观点略复杂,下文单独解释。

4

第一类努力是能够增进你的信息、信任的。

信息容易理解;信任容易忽略。拿婚姻举例,光别人知道你还不够,这是信息,还得别人信任你,这是信任。愿意跟你共度一生的人是那些认识你、并且信任你的人。

对于职场来说,你占有的信息的数量与质量,信任你的人的数量与质量,决定了你的职业天花板上限。

第二类努力是围绕世界本质的。

改变世界本质的力量是教育、技术、设计三大类。人人交互。机机交互。人机交互。你需要深耕,10 年、20 年、30 年时间累积,让你足以撬动世界。

当然,有大的改变世界,比如立法、大财团,也有小的改变世界,比如,一个重要的开源软件、一篇高被引的论文。

战争时代,是靠暴力;和平时代,暴力变为赋税,剩余的则就是教育、技术与设计三大类了。程序员容易掌握技术,但整个世界除了机机交互逻辑之外,还有大量的人人交互、人机交互逻辑。这部分就是不少程序员的短板了。

多年前,我在《写给创业者的 7 个心理学原理》中举过一个例子。当你找程序员沟通,只要给他们描述清楚问题,他们马上会在头脑中,想象出该系统怎么开发。甚至,有手快的程序员,立即给你 DIY 出一套系统。

比如,当你的问题是与销售相关时,程序员马上会在自己头脑中浮现出一套 CRM 系统的流程。然后很快思考 CRM 系统的开发细节问题了。

这是典型的丧失决策能力、独立思考能力的表现。真实世界,除了 CRM 之外,难道没有其他解决方案吗?很多时候,请忘记程序,江浙广东的小老板们会发现很多非程序解决的办法。这,就是江浙广东小老板对世界的贡献。

从这个角度来说,一个简单的煮蛋机比十个山寨的 CRM 系统更能给世界增加很多乐趣。这点也是很多老程序员,逐步对这个行业产生职业倦怠的原因之一。

前天,我给同事们演示了我二十年前写的一套系统。今天来看,依然非常领先。但其实当年开发它时非常偷懒。给大家看这套系统的时候,讲了很多我当年如何偷懒的小技巧。

比如,设计了大量普通用户容易参与的脚本语言;又如,有很强的二次定制能力。其中不少设计,与程序无关,更多与我所处的那个垂直行业的用户场景有关。就是一套这么简单的系统,今天来看,卖了整整十多年,贡献数亿产值。

大家要记住,真实世界的解决问题的方法,并非只是机机交互逻辑。

5

第三大类,才是行业,才是产品。

教育行业也好,出版行业也好,都没那么重要。Tob 也好,Toc 也好,也没那么重要。个人的持续竞争力,是来自对社会的认知及相关的社会交易,以及你在这个认知与交易上的持续投入。

第一类努力,你究竟如何改变了世界?你给社会贡献了大量新的信息了吗?你提高了社会上人与人的信任了吗?

第二类努力,你究竟深耕的是和平时代哪些非你不可的核心力量?教育、技术与设计,是最典型的三类,你可以理解为和平时代的刀剑,那么,你挥舞的是什么剑?什么刀?你练的是什么门派的剑法?刀法?

只有第一类努力、第二类努力,持续投入了大时间周期的努力,才能令你的第三类努力,是一个高维竞争。

职业生涯发展也好,公司创业也好,与对方始终在同一个维度,总是同质竞争。最后,比拼的是体力,谁更能 996。如果世界都这样,那么会多么无趣。

但世界有趣的地方正在如此,既有强调个人勤奋、集体认同的东亚文化,也有追求个人创造力、社会契约的古希腊理性文化、美国清教徒文化。只有跳出当前事务,持续深耕,最后才容易获得另一个维度的打击力量。

6

小结一下,抛开杂七杂八的那些不说,从根源上逃离 35 岁危机,延长个人职业生涯生命周期的五个关键:

1)拥有独立输出作品的能力;2)追求世界第一;3)与小众社群同行,持续贡献;4)建构个人持续成长的三类努力:第一类努力;第二类努力;第三类努力。

不要只关心具体产品、所在行业,更要关心真实世界的运作规律,以及自己在这个世界上拥有的核心力量。

从而,不与社会多数人在同一个维度竞争,得以用更大的时间周期来处理问题,成为内在动机驱动的人。■

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ItaYi-thDa9BbWmjyCjMyA

清醒点,自由职业里没有你要的自由

自由职业者的本质是职业,他们与上班族一样,依靠出售时间来赚钱,没有捷径。

本文首发于新周刊APP,作者:余音

一个沉睡的城市总会被早高峰叫醒,一个“社畜”的噩梦也总是从挤地铁开始。

运气好时,能在肩肘交错间找到一隅“宽敞地儿”刷刷手机;运气不好,就只能被夹在中间怀疑人生了。

就在你被挤得七荤八素也要赶上考勤打卡时,有群人还在被窝里流着口水睡得香甜,直到日上三竿才爬起来擦擦嘴角,打开手机。

什么时候最羡慕自由职业者?恐怕就是这会儿了。不必为昨晚熬夜后悔不已,不必强迫自己还没睁眼就得从床上爬起,不必赶早班车,不必坐班……

2019年初,人民论坛问卷做过一项有关自由职业的调查,结果显示:67.4%的非自由职业者很想成为自由职业者。

但人们往往不去想,就是这群自由职业者,正在以最不稳定的方式养活自己。

与上班族担心考勤、绩效不同,他们担心的都是赤裸裸的生存问题:怎么接到下一单、这个创意能不能火、写了这么多字什么时候才能变现……时刻处在“未雨绸缪”的状态中。

不用在拥挤地铁上寻找空位的他们,却需要在严酷的都市生存中开辟一席之地。人人艳羡的自由职业者,恐怕并不自由。

01

看到“自由”,忘记“职业”

02

无“自虐”,不自由

2.https://mp.weixin.qq.com/s/hvMm6mOhISKfzkmhVFj4nw

3.https://mp.weixin.qq.com/s/1Uvei1MtvxMW1UygZ9H_Tg

4.https://mp.weixin.qq.com/s/Cw1xLngkvp77ItAV6mYtmQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/g7QsH4oKmXobjXoJFrKtzw