作者|黄晓军

来源|深氪新消费[ID:xinshangye2016]

封面图|网络

周期

铁打的吃货,流水的席

新物种

年轻一代吃货的崛起

机会

如何做好长周期的生意

结语

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/jtp1tGIgyUnGdF2qojHllw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

作者|黄晓军

来源|深氪新消费[ID:xinshangye2016]

封面图|网络

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/jtp1tGIgyUnGdF2qojHllw

作者|杨立赟

编辑|余乐

来源|财经十一人[ID:caijingEleven]

封面图|网络

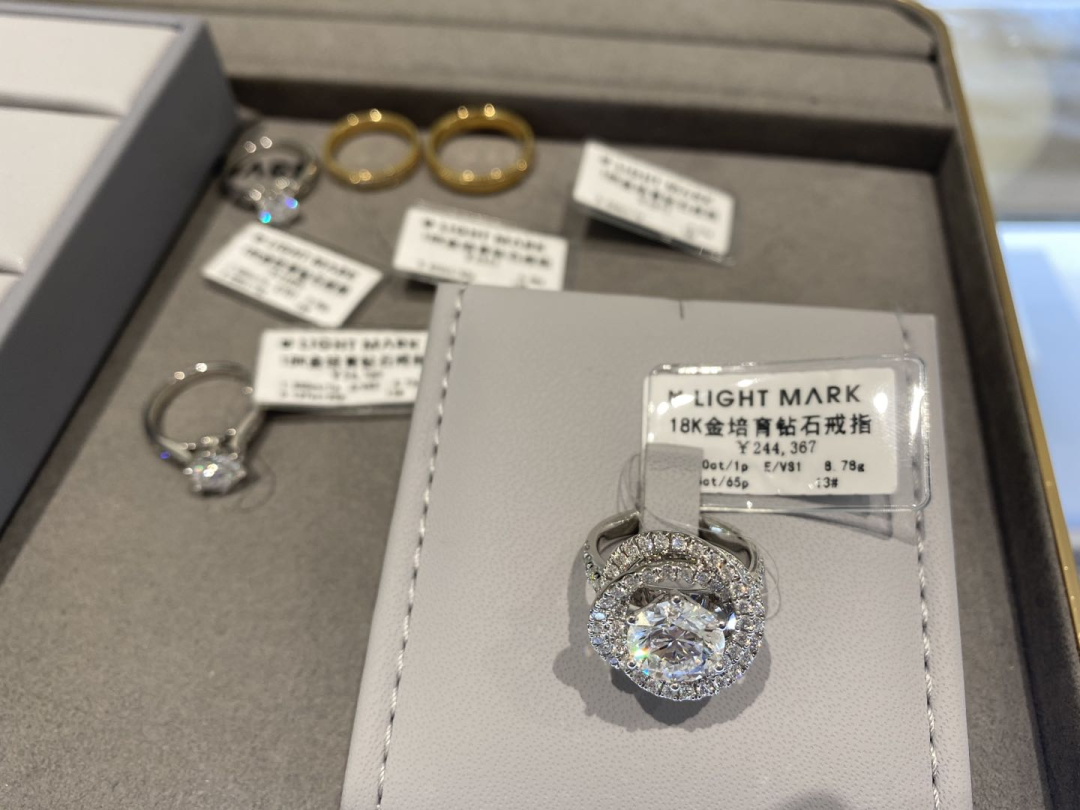

上海静安大悦城的一家珠宝店里,各类钻石饰品闪耀夺目。仔细看价格,会发现这里的钻石价格只相当于其他钻石珠宝店的不到一半。

“我们做的是培育钻石。”年轻的店员热情介绍道:“这和天然钻石是一样的。”

培育钻石是目前钻石行业内最火的名字。人造钻石、合成钻石是它的曾用名,很多人误以为它是仿钻类的锆石,或是莫桑石。因此,业内摒弃了这些叫法,换上现在这个听起来与其使用的技术更接近的名字。

从成分上看,培育钻石和天然钻石一样,与锆石和莫桑石有着本质区别;从客群和价格定位来看,它又填补了天然钻石和廉价仿钻之间的消费缺口,价格约为天然钻石的三分之一。这一品类正在成为创业者和投资人的新宠。

这无疑会切割天然钻石的蛋糕。过去数年来,钻石巨头戴比尔斯(De Beers)带头抵制,各大珠宝商或保持缄默或否认涉足,业内人士始终怀疑和抵触。除了利益,还有观念上的冲突——天然钻石的拥护者诘问:实验室造出来的钻石,如何代表爱情?

培育钻石的支持者发出同样有力的反驳:凭什么只有天然钻石才能代表爱情?那么人造的钻石如何不能延续这一信仰?一场新老团体的利益之争夹杂着充满哲思的观念冲突,令这个行业的演化过程颇具看点。

随着行业发展,越来越多知名品牌开始为培育钻石背书。2018年,人造水晶制造商施华洛世奇(Swarovski)推出白色培育钻石并收购培育钻石品牌Diama;戴比尔斯也在这一年调转船头,推出了自己的培育钻石品牌。2021年5月,珠宝商潘多拉(Pandora)宣布将不再出售天然开采的钻石,完全转向培育钻石。

如果培育钻石能够通过技术颠覆这个行业,对于中国而言,这将是“弯道超车”的机会。在天然钻石的产业链中,由于缺乏矿源,中国长期依赖进口,却是第二大消费国;然而在培育钻石产业链中,中国目前贡献了全球一半的产量,其中又有一半来自河南。

这个没有天然钻矿的中原地区,却因长期生产工业用的人造金刚石而拥有培育钻石的产业集群。除了已经上市的黄河旋风(600172.SH)、中南钻石(000519.SZ)、豫金刚石(300064.SZ)三家头部企业,位于商丘柘城县的力量钻石也已于2021年5月过会,将于深交所创业板上市。河南的培育钻石产业正在吸引下游客户、投资人等前往“挖矿”,并有望为中国赢得行业话语权。

培育钻石也是钻石

培育钻石的英文名是Laboratory Grown Diamond,字面意思是“实验室生长出来的钻石”。

培育钻石是人工模拟天然钻石结晶条件和生长环境而合成出来的,与天然钻石拥有完全一样的物理、化学以及光学性质。仿钻类的莫桑石的主要成分是碳硅石,锆石采用的是立方氧化锆,与钻石有着本质的不同。

在生产时间方面,天然钻石的形成周期长达亿年,而培育钻石的生产时间只需数周,在颜色、粒度、净度等方面与天然钻石别无二致。

世界上的第一颗人造金刚石可以追溯到1954年,产自通用电气的“超级压力项目”。1963年,中国的第一颗人造金刚石诞生。但是,早期的人造金刚石都用于工业领域,在色泽、净度等方面还不足以达到宝石的要求。

人造金刚石衍生到可用作宝石的培育钻石,又花了数十年的时间。2012年至2015年期间,培育钻石已在部分国家时尚消费市场零星出现。2016年前后,中国采用高温高压法(HTHP)生产的无色小颗粒培育钻石开始尝试小批量生产和销售。

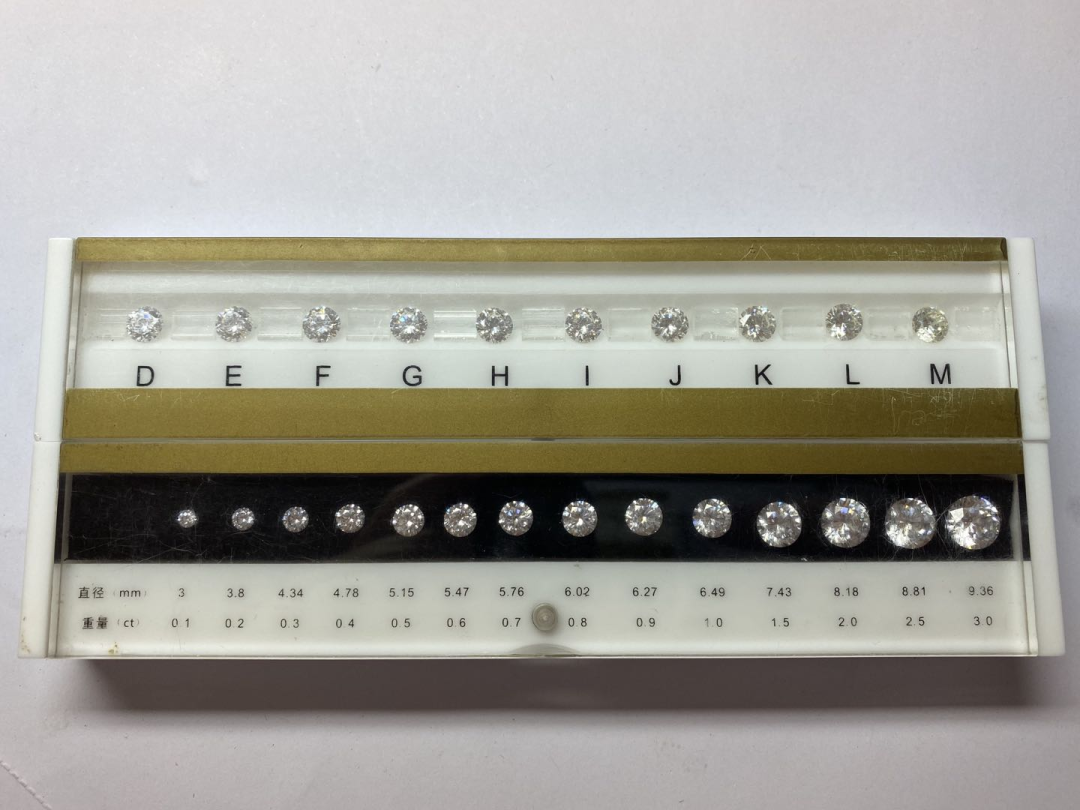

随着合成技术不断成熟,目前,培育钻石的品质已经可以借鉴天然钻石的“4C”标准来鉴定和分级。4C代表的是克拉重量(carat)、色泽(color)、净度(clarity)和切工(cut)。

上海钻石交易所综合部主管鲁彦真对《财经》记者表示,培育钻石已经成为商业利益集团眼中一个新的盈利工具。2016年,世界上第一个培育钻石生产商和销售商组织IGDA(International Grown Diamond Association)成立。2018年是关键的一年,美国联邦贸易委员会(FTC)修改了钻石的定义,在原本的定义中删去“天然”一词,将天然钻石和培育钻石都统一归类为钻石。

目前,生产培育钻石主要有两种方法:高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)。HTHP法的基本原理是模拟天然金刚石结晶条件和生长环境,以石墨粉、金属触媒粉为主要原料,通过液压装置保持恒定的超高温、高压条件,来合成金刚石晶体。其特点是生长速度快、成本低,但是纯净度稍差。这是目前中国主要采用的技术,贡献了全球一半的产量。

CVD法的基本原理是含碳气体和氧气混合物在高温和低于标准大气压的压力下被激发分解,形成活性金刚石碳原子,并通过控制沉积生长条件,促使活性金刚石碳原子在基体上沉积交互生长成培育钻石。CVD法的培育周期较长、成本较高,且有副色,但纯净度高。目前这项技术主要在欧美、印度、新加坡等地应用,中国的起步较晚。

黄河旋风的培育钻石评级比照。摄影/杨立赟

黄河旋风的培育钻石评级比照。摄影/杨立赟根据国信证券研报,2020年,中国培育钻石厂商已经能批量稳定生产3克拉至6克拉钻石毛坯(对应1克拉至2克拉培育钻石饰品),在4C标准上已达到较好水平,在评级中,颜色可达最高级的D色(无色),净度最高可达VVS级。

2020年,全球培育钻石毛坯的产量约有600万至700万克拉,其中一半是在中国通过HTHP法生产的,而河南的三家企业黄河旋风、中南钻石、豫金刚石的产量包揽了前三名。不过,其中的豫金刚石近年来陷入资金紧张和诉讼缠身的困局,又涉嫌重大财务造假,已被证监会立案调查,公司存在被强制退市的风险。

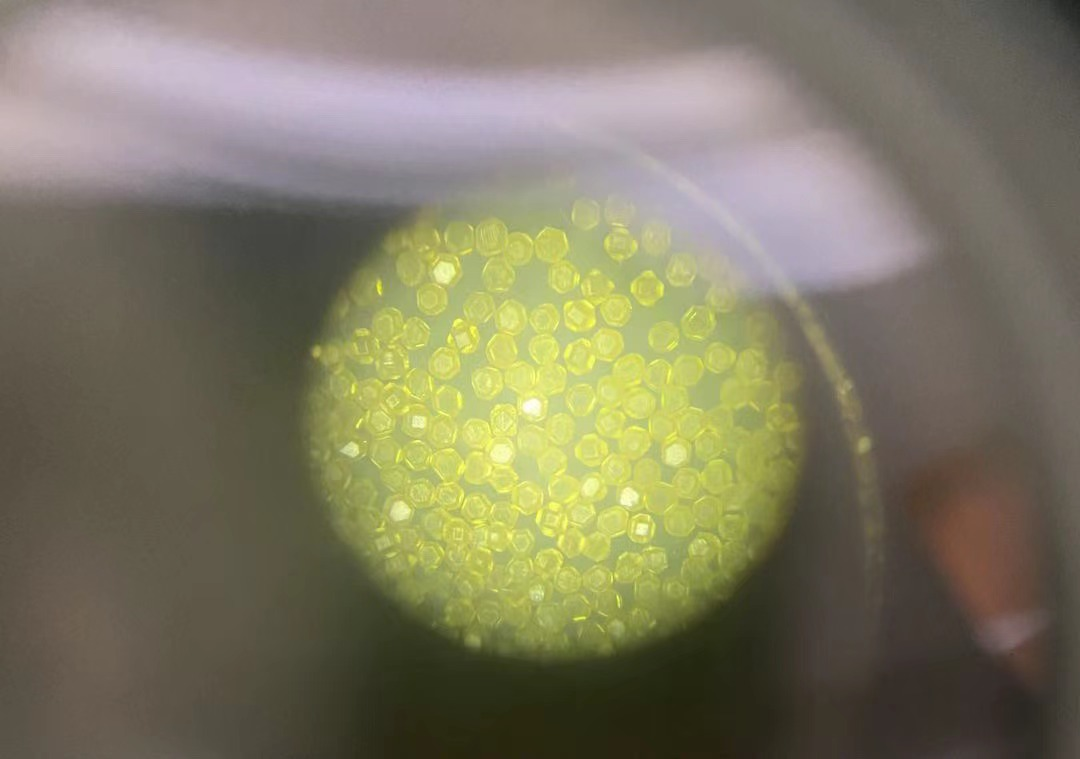

显微镜下的人造金刚石微粉。摄影/杨立赟

显微镜下的人造金刚石微粉。摄影/杨立赟培育钻石的中游和下游,分别集中在印度和美国。印度钻石切磨加工集中在苏拉特等地,形成了高度集中的加工产业集群。培育钻石和天然钻石共用印度切磨产业链资源,在印度切磨加工后的成品钻石销往世界各地。根据贝恩咨询的报告,2015年至2020年,印度进口全球80%以上的毛坯钻石。

培育钻石的消费市场以美国独大。根据贝恩咨询的数据,美国占全球培育钻石消费市场的80%,而中国只占了10%。

从利润率的角度,整个产业链的上游和下游最有利可图。根据力量钻石招股书,培育钻石产业链的上游生产和下游零售的利润率在60%以上,中游加工的利润率不足10%。

在整个钻石市场,培育钻石的产量目前只占了一个零头。根据中信证券的研报,2019年,全球宝石级钻石产量约有9100万克拉,培育钻石仅为700万克拉,渗透率仅为6%。不过,培育钻石的发展速度迅猛。国信证券预计,到2025年,培育钻石毛坯产量有望达到1800万克拉,对应的市场规模约为380亿元。

河南的钻石产业集群

除了技术的进步,价格优势的扩大也为培育钻石的崛起创造了有利条件。

根据银河证券的数据,2008年金融危机后,全球天然毛坯钻石产量出现断崖式下降,2008年至 2018年期间的年均复合增长率为-1.14%。由于新建或扩建项不能及时弥补产量,未来一段时间天然钻石产量将不断下降。钻石行业媒体diamonds报道,从2020年12月到2021年7月,戴比尔斯已经五次上调钻石原石价格。

培育钻石对应天然钻石的价格正在逐年下降。根据贝恩咨询《2019年全球钻石行业报告》,2016年至2020年,培育钻石零售价格与天然钻石价格的比例从80%,逐步下降至35%,更低的生产成本和零售价格为培育钻石进一步拓展市场份额提供了支撑,也为中国企业创造了机会。

黄河旋风产品展示大厅。摄影/杨立赟

黄河旋风产品展示大厅。摄影/杨立赟过去数十年来,河南省郑州市、许昌市、南阳市、商丘市等地形成了一个集研发、生产和销售于一体的人造金刚石产业集群,涌现出中南钻石、黄河旋风、豫金刚石、力量钻石、惠丰钻石、联合精密等一批知名的金刚石生产企业。当地产业链完整、配套齐全,具有明显的地域优势。

这些企业之前的产品主要都用于工业领域,但随着近年来培育钻石的发展,这些人造金刚石厂商纷纷拓展业务线,加快技术研发和生产,希望在珠宝这个领域分一杯羹。

黄河旋风的培育钻石生产车间。图片由黄河旋风提供。

黄河旋风的培育钻石生产车间。图片由黄河旋风提供。根据力量钻石的招股书,培育钻石技术的发展,得益于合成压机、硬质合金顶锤、粉末触媒和间接加热工艺的技术升级。人造金刚石单晶和培育钻石的合成原理和方法有所差异,但生产工艺流程基本相同。可以说,培育钻石的出现,是人造金刚石合成技术提高、使得终端应用领域进一步拓展的结果。

“自从潘多拉在5月宣布以后全部改用培育钻石,这段时间很多人来我们公司参观。”河南黄河旋风股份有限公司的相关负责人对《财经》记者说。黄河旋风于1998年在上交所上市,在做培育钻石之前,该公司的核心产品有各类规格的金刚石、金属粉末、超硬刀具、金刚石线锯等等。

2021年5月底,《财经》记者走访了这家位于许昌长葛市的企业。在黄河旋风的一个车间里,近百台六面顶压机正在进行生产,车间里的温度接近40度,需要通过水循环来给机器降温。生产现场只有少数几名工人在操作和监控生产设备。

黄河旋风高温高压合成实验室。摄影/杨立赟

黄河旋风高温高压合成实验室。摄影/杨立赟这个车间占地2.5万平方米,是黄河旋风多个车间中的一个。这家工厂的员工一度多达上万人,随着“机器换人”,目前员工数量缩减至3000人。在培育钻石车间,一个工人能操作50台左右的设备。

外界很难想象,这家企业的产品展示柜中,一半是各种粗糙硕大的工业用具,另一半是晶莹剔透的培育钻石,以及由此制作的各类首饰。上述相关负责人称,2020年,黄河旋风的培育钻石量占全球培育钻石销售市场的20%左右。

在河南,人造金刚石产业带来的企业竞合关系错综复杂。比如,黄河旋风既是力量钻石的供应商,也是力量钻石的客户,还是其竞争对手。

即将登陆A股的力量钻石成立于2011年,最初五年内产品以工业级金刚石为主,2016年以后逐步转向培育钻石。根据其招股书,2018年至2020年,培育钻石在其整体销售中的占比从6.58%提升至15.72%。2020年,培育钻石的毛利率为66.88%,高于公司整体的44.39%。

这些厂商都期盼融资以扩大产能。力量钻石上市募资的第一大用途是建立一个金刚石单晶和培育钻石生产基地,购置设备、扩充生产团队。其二,计划建立一个研发中心,以研究培育钻石合成技术、CVD钻石片生产和应用等等。

不过,虽然整个产业链的上游显得如火如荼,这份热情还没有明显传导到下游。一名不愿具名的厂商人士对《财经》记者表示,整个行业是“外热内冷”——各大知名品牌均在“建仓”,但对外都“按兵不动”。“中国企业偏保守,它们愿意顺势,不愿意造势。我们和国内很多品牌洽谈了多次,双方联合创立品牌,或者成立合资公司,都探讨过。但都没有落地。”

国际巨头的反击

6月下旬的上海,在国际宝石研究院(International Gemological Institute,下称“IGI”)的一次培训中,珠宝商学员们就天然钻石和培育钻石之争,展开了一场辩论。在原定一个半小时的议程中,“培育钻石”只是最后顺带提及的一小部分内容,然而学员们显然对这一新兴品类的兴趣远高于之前的任何话题,培训被足足延长了一倍的时间。

“培育钻石是钻石市场的极大变量。”这一场培训的讲师、IGI宝石学家别智韬说:“1956年FTC(美国联邦贸易委员会)对钻石的定义是’天然矿物’,在这个定义下,培育钻石不可以被称为钻石。但是在2018年,FTC更改了定义,培育钻石就是钻石。”

“小白光”柜台内的培育钻石和天然钻石戒指。摄影:杨立赟

“小白光”柜台内的培育钻石和天然钻石戒指。摄影:杨立赟但是,在场学员大多从事的是天然钻石行业,相当一部分人并不买账。他们对培育钻石的“第一印象”包括“人造、假的、便宜的、抵触”等等;也有人提出“性价比高的”“环保的”等中性和正面的印象。

一名天然钻石商质疑道:“培育钻石也当钻石来卖?”

一名男士应和:“钻石象征着爱情,如果钻石都不稀有了,那还怎么代表爱情?”另一名女士亦称:“一生只结一次婚,一定要天然的(钻石)。”

还有人担心:“如果培育钻石的出现让天然钻石的价格大幅下降,皮之不存,毛将焉附?”

在场的培育钻石商的脸色显然不太好看。别智韬笑道:“虽然这些话听着不太友好,却是行家真实的反应。”

这场培训上的争议,可以说是整个钻石市场矛盾的缩影——天然钻石对培育钻石,主要处于观望或阻击的立场。

全球最大钻石生产商戴比尔斯用一句“钻石恒久远,一颗永流传”,让天然钻石在消费者心中树立起至高无上和几乎无可替代的价值。当培育钻石在美国市场出现时,戴比尔斯曾坚称绝不会销售实验室合成的钻石,甚至发明了能够辨别出培育钻石的仪器,提供给下游商家。

然而,培育钻石的发展势不可挡,戴比尔斯发现“堵不住”,它从抵制转为进军和快速布局,推出培育钻石品牌“Lightbox”,并且以超低的定价——800美元/克拉——折算成人民币仅为5000多元/克拉,引得行业侧目。目前国内市面上的培育钻石零售价大约是3万元/克拉。《财经》记者了解到,即便从河南的厂商直接拿货,成品也接近2万元/克拉。

“Lightbox是一个市场搅局者,这个定价,让其他培育钻石品牌很难做。戴比尔斯的目的就是既然阻止不了培育钻石的发展,就用超低的定价和时尚饰品的低端定位引导行业发展方向。它只做饰品,不做婚戒,就是为了和天然钻石的定位区分开来。”上述不愿具名的厂商人士说。

目前,Lightbox尚未进入中国市场。不过,从全球市场来看,戴比尔斯的这一动作,对培育钻石的推广仍然起到了积极作用。美国培育钻石公司Diamond Foundry旗下的芮爱(VRAI)品牌已在2020年进驻上海,目前有两家门店。

中国本土珠宝品牌则大多采取观望的态度。虽然业内不断有传闻称“周大福、周大生已经囤了很多培育钻石”,但是这些品牌明确否认了这一说法。

周大福珠宝集团方面对《财经》记者表示,相信每颗天然钻石的情感价值和内在价值都是独一无二,且不可替代的。周大福目前只售卖天然钻石。

不仅如此,近期它和天然钻石行业靠得更加紧密。2021年5月,周大福珠宝集团与天然钻石协会(Natural Diamond Council)达成独家战略合作计划,将通过传播项目、数字化内容以及专业培训,共同打造“天然钻石梦”。

周大生珠宝董秘办公室的相关人员亦对《财经》记者表示,周大生目前仍然专注于天然钻石,对于培育钻石会有关注,但是目前在业务上并没有行动。公开资料显示,2019年9月,周大生珠宝与戴比尔斯集团钻石研究所、国检珠宝培训中心缔结战略合作伙伴关系。

培育钻石的推广中,往往会提到“环保”“不涉冲突”等关键词,这是其重要“卖点”。

所谓“不涉及冲突”,即不是“血钻”,指的是不从战争区域开采、不涉及劳工剥削和童工等问题。在过去,不少市场上、拍卖会上的美丽钻石,背后是不为人知的血腥、战争和剥削的代价,被诟病为“血钻”。而这也是培育钻石自诩比天然钻石更高尚和可持续的优势之一。

而在环保方面,培育钻石正努力与目前最火热的“碳中和”产生联系。国信证券研报显示,培育钻石对环境的影响仅为开采钻石的七分之一。

然而,培育钻石是否真的能与低碳环保画等号,仍然要打一个问号。标普全球旗下“真实成本”(Trucost)公司2019年5月的报告显示,在生产环节中,每一克拉培育钻石的温室气体排放量是天然钻石的4.35倍。此外,美国联邦贸易委员会规定,在没有具体量化的前提下,广告中不可以用“环保”和“可持续”来宣传培育钻石。

等风来

中国能掌握行业话语权吗?

相比美国,目前中国的培育钻石消费市场还处于相当初级的阶段。《财经》记者近期走访多家知名或不知名的珠宝店,店员并不了解培育钻石,多数人表示“没有听过”,或称“这就是锆石”。

正因如此,这片蓝海吸引了创业者的目光。

2021年,一家名为小白光(LightMark)的培育钻石品牌在上海开出三家连锁店,主打“克拉自由”,在行业内名声大噪。

“小白光”的培育钻石戒指。摄影:杨立赟

“小白光”的培育钻石戒指。摄影:杨立赟2021年6月一个工作日的晚上,《财经》记者以消费者身份走进该品牌位于静安大悦城的旗舰店,店员第一时间告知,“我们售卖的是培育钻石”,并且介绍了培育钻石的成分和特点。柜台里陈列着多种产品系列,有项链等饰品,也有结婚钻戒;有成品,也有裸钻。店员介绍,这里的每一件产品都有IGI或GIA的证书。此外,还有一个柜台同时陈列了天然钻石和培育钻石的钻戒,目的就是让消费者直接对比这两种钻石——肉眼观察,两者没有差别。

在记者逗留的半小时里,店内没有其他消费者光顾。店员解释称,工作日客流较少。然而,距离小白光不远的周大福珠宝门店,有三四名顾客驻足。

小白光的联合创始人刘韧对《财经》记者表示,初创品牌能够进入不错的商场,已属不易。“线下渠道比较强势,招商看重品牌力和销售能力,作为创业品牌,我们入门存在难度,但熬过了这个阶段就容易多了。”

对于商场而言,要如何在已入驻的天然钻石品牌与新兴的培育钻石品牌之间做平衡,是一个难题。因此,在上海,目前引进培育钻石的商场大悦城、龙之梦、BFC外滩金融中心等均不是一线商场。港汇恒隆、恒隆广场、嘉里中心等一线奢侈品商场里尚无培育钻石的立足之地。

虽然戴比尔斯希望用Lightbox把培育钻石限制在饰品领域,但是目前市面上的培育钻石商都不满足于只作天然钻石的补充,而是希望直接瓜分其核心市场——婚戒。

“消费者一旦接受了培育钻石是一种饰品的观念,客单价就很难往上走。”刘韧说:“大家都有一个’鸽子蛋’的梦想,想要拥有一个大克拉钻石。中国消费者购买钻戒时以2万至3万元的预算居多,这笔钱如果去买一线国际品牌,只能买到一个素金的戒圈。买天然钻石,只能买到20分至30分,但是买培育钻石,刚好能有一克拉。”

每个品牌侧重的渠道不同,线下店是小白光最主要的销售渠道,线上渠道为辅;而另一培育钻石品牌爱时意(Astee)的创始人蒋浩然则表示,其线下门店的主要功能是展示产品、让消费者产生信任,其销售大多来自线上。“小红书推广之后,转化率高得惊人。一半以上的客户都没见过面。我们从第三个月就开始盈利。”

蒋浩然和妻子何雅婷过去都是金融从业者,两人因购买结婚钻戒而接触到培育钻石。“2018年,我给太太买了一枚天然粉钻,为主钻找配钻时,了解到培育钻石。当时我对这个市场一无所知。”

婚后几个月,夫妻俩开始做调研,发现这是一片鲜有人涉足的蓝海,对他们而言充满创造空间。“作为一名财务投资者,我看到了培育钻石的可投资性。本质上,它给出了与天然钻石完全一致的商品,价格却只有三分之一,既然能打动我,就能打动一部分人。”蒋浩然补充道:“从观念上,我们想要打破已经被固化的理念。我不认为天然钻石的价值可以决定爱情的价值。什么可以代表爱情,由我和太太自己决定。”

无论是推广新产品,还是打破既有观念,非一朝一夕之功。2015年诞生于广州的凯丽希(Caraxy),已经花了更久的时间等待风口。它甚至“熬走”了三位合伙人中的两位,只剩郭升一人还在坚持。

“进入得过早了,帮行业做了一些开拓的事,自己却付出了代价。我们在各个珠宝展上都是第一家中国的培育钻石参展商。一开始被排斥得很厉害,展会上有人质疑:你们这些也敢拿来卖?”

郭升回忆到,2015年9月,第一次在深圳参展,就被人用锆石调包了他的两颗培育钻石。“觉得可悲又可喜。说明还是有人感兴趣。”他说,当时业内对培育钻石谈虎色变,觉得是洪水猛兽。“大品牌其实早几年就在布局了,只是没有对外公布。大家都知道市场教育成本太高了,谁都不想成为先烈。”

上述三家培育钻石品牌商均有融资打算,也在与资本进行密切接触。曾经在投资机构任职的蒋浩然表示,像瑞幸、奈雪的茶等品牌的扩张模式,可以照搬到培育钻石市场。“现阶段中国的消费环境下,想要快速占领市场就必须融资。打法都一致,就是烧钱,一路融资,一路开店。如果融资,未来的方向就是上市或者被收购。但我们不打算这么做,希望能做长期主义者。”他说。

资本也的确在关注这个赛道。一名不愿具名的投资机构研究员观察这个领域已有数月,他对《财经》记者表示,正在这条产业链上寻找合适的标的,无论是上游还是下游。

“上游制造环节目前供不应求,持续景气,龙头厂家只要把产能扩出来就能赚大钱。不过放在五年或者十年以上的维度看,制造环节很可能也逃不过标准工业品的宿命。也就是说,有大量新产能进来,就会持续拉低毛利率。适合中短期投资,在五年到十年内都可以。”他补充道:“下游的生命力会更持久,消费者认可的品牌商或许更值得长期投资。”

别智韬认为,很长一段时间内,大众所熟知的卡地亚、路易威登、海瑞温斯顿(Harry Winston)等奢侈品牌都不会触碰培育钻石这门生意。“除非30年后,全球的天然钻石绝矿。不到那个阶段,大品牌还是会有自己的坚持,天然钻石依然是大多数人的信仰。”别智韬说:“就像养殖珍珠发展了20年之后,大品牌才接受了它。“

他又称,即便这些巨头未来有心入局培育珠宝,也会通过新的品牌进入这一市场,而不会将已有的天然钻石品牌与之混为一谈。

“小白光”的培育钻石均有GIA或IGI的证书。

“小白光”的培育钻石均有GIA或IGI的证书。实际上,IGI等国际鉴定机构的支持,对培育钻石的发展至关重要。根据珠宝行业咨询公司MVEye 的数据,56%的消费者非常重视培育钻石的证书等级,尤其是较大克拉的钻石。

随着培育钻石技术规范逐步完善,国际机构相继推出培育钻石的鉴定证书。IGI与美国宝石学院(GIA)、比利时钻石高阶层议会(HRD)、珠宝国检(NGTC)一共四大机构,是目前中国市场上常见的培育钻石证书来源。据了解,每张证书的价格在100元至800元不等。一旦培育钻石产品获取权威鉴定证书,让消费者更加放心的同时,也能够提高溢价。别智韬也透露,2021年1月至4月,IGI对于培育钻石的鉴定费收入是2019年同期的两倍。

IGI背后,还涉及到复星集团的布局。IGI已于2019年底被复星集团旗下的豫园股份收购,《财经》记者了解到,豫园珠宝时尚集团旗下近期成立了一个名为“露璨”(Lusant)的培育钻石品牌,将于7月或8月通过线上渠道面世。这意味着,复星集团已经将触角伸至培育钻石领域,这将成为其时尚帝国中的新板块。

“天然钻石的矿产都掌握在欧美人手里,现在培育钻石把机会给了中国。”郭升说。刘韧亦表示:“中国在培育钻石的自主技术让我们在产业链上游掌握了话语权,能让中国产业链得到更多好处。”

“再不去KTV,这个行业就没了。”

作者 I 赵原

来源 I 华商韬略

(ID:hstl8888)

“一个晚上250万”

一个晚上,6张消费单,250万元……

2016年的王思聪,刚从幕后投资人走到台前,正处于巅峰时刻:万达集团董事、北京普思投资有限公司董事长、IG电子竞技俱乐部创始人、熊猫直播投资人……

一堆标签和光环围绕下,王思聪做什么都能上热搜。其中一次是,一晚上消费250万的账单,惊呆了一众吃瓜群众。

#王思聪KTV一晚花250万#,他凭实力给一个行业,坐实了“高消费”的标签。

那个时候的KTV,花费百万当然是少数,但它依然是朋友聚会、商务宴请最流行的安排,而且花费的确不低。王思聪之外,也有“一间包厢低消上万”“天价酒水”“一个30多间房的KTV,两周狂赚百万”等新闻层出不穷。

根据大众点评的数据,王思聪光顾的“K歌之王”,在北京娱乐会所热门榜中排名第一,人均消费2119元。

而另一家同样风光的KTV,则因为装修豪华,偶遇明星等轶事撩拨,让不少人高喊“睡死嗨死喝死在朝外钱柜”。

但这一切,都已仿若隔世了。

如今,KTV正在褪去其光环,门庭冷落车马稀,艰难求生。

央视发布的数据显示,2020年,受疫情等因素叠加影响,KTV行业整体客流量下降了70%-80%,年轻群体流失,高消费不再,仅仅依靠老年顾客,连覆盖租金都十分困难。

“2019年的效益与前几年相比,差距之大,令人咂舌。”2020年2月8日,“K歌之王”的《总经理致全体员工的一封信》热传。

信中称,本来准备在2020年大展拳脚,但是“疫情影响下持续闭店的状态让公司现有的财务承受巨大压力”。“K歌之王”与全部200多名员工解除劳动合同,启动破产清算。

同一时间,魅KTV和桔子水晶创始人吴海发表了一篇名为《哎,我只是个做中小微企业的》的文章坦言,魅KTV每月固定成本支出551.54万元,账上现有的钱只能维持2个月。

行业龙头尚且如此,其他小企业更是苦不堪言。

根据天眼查数据,截至2021年3月,我国现存的KTV企业仅剩6.4万家,注销或吊销的企业多达4万家,几乎相当于现存数量的2/3。同2015年巅峰时12万家相比,这个数据堪称腰斩。

而那些没有破产,仍在强撑的KTV,大部分是因为已经投进去了巨额成本,一时难以回头,只好能干一天是一天,尽可能多收回来一点现金。

温莎KTV董事兼总经理魏崴说:“这是公司第一次想要怎么活下去”。

为了自救,他带领全体员工,紧急筹备一个月,在官方微信上线了“温莎小厨”,将毛豆、鸭脖、凤爪、猪耳朵、香辣虾等“下酒菜”上架到外卖。

然而,一条关于外卖的推送,阅读量只有区区500,具体订单数不详。

真正要命的还是,曾经的KTV消费主力,正在渐行渐远。

今年3月,湖南某都市节目走访了位于长沙的“好声音KTV”。门店负责人表示,店里60个包间,投入成本高达1700余万,白天时段来消费的顾客大多是中老年人。

尽管这些大龄顾客通常都自带水和食物,几乎不在店内消费,盈利空间相当有限,但是为了提升人气,店里还是咬牙推出了充值400元可以唱20次等优惠活动。

倒闭潮来了!

KTV爆火和落幕,其实都是时代的选择。

夜晚的酒吧里,拿起话筒,在歌唱中发泄压力,20世纪70年代,一位伴奏乐手的一个突发奇想,让卡拉OK很快风靡全日本。

这阵风后来吹到了中国。

1988年夏天,北京第一家卡拉OK歌厅开业。

以往,人们一到晚上七八点,就没什么地方可去,在家吃完饭,看一会儿电视就睡觉了。有了这新鲜的娱乐方式,人们的夜生活一下子被点燃,仅仅一年多时间,北京就新增了70多家卡拉OK厅。

卡拉OK的出现,让夜晚就此改变。

20世纪90年代,卡拉OK从城市走进乡村,风靡大江南北,每天晚上人满为患。

在高涨的热情下,亲朋聚会、单位组织、全国各地的各种卡拉OK大小赛事也不断上演。在上海举办的“黄楼卡拉OK大奖赛”,就吸引了全国两千多人报名。

据北京市文化局统计,在1993年,全市注册歌厅已有282家,仅仅两年之后,这个数字摇身一变已达1400多家。

甚至,北京市文化局还迫于社会需求的呼声,把原本规定“歌厅营业时间不得超过0点”,放宽到凌晨2点,经过特批甚至可以营业至凌晨3点。

旺盛的市场需求,吸引了商家蜂拥而入,而且不断把原本简单的唱歌做成时髦的高消费。许多投资者开始一次投资上百万、上千万,把KTV做成金碧辉煌的“高档场所”。

相关报道显示,1995年,在东四南大街唱卡拉OK,1听可口可乐38元、1瓶矿泉水28元、1瓶啤酒45元……还要额外加15%的服务费及包间费。

到KTV消费,不仅是一种时尚,甚至也渐渐成为身份和地位的象征。

随着1995年1月,内地第一家钱柜在上海开业,豪华大堂、私密包厢、散发着土豪气息的洋酒、水晶灯,吃喝玩乐一条龙,既满足了娱乐需求,更照顾了面子生意,可谓把“高端定位”表现得淋漓尽致。

钱柜最火的时候,要提前两天才能预订到,一晚消费一两千元也很寻常,而当时上海职工平均月薪才不到2000元。它甚至还开办了培训学校、时尚杂志,音响等设备供应也有自己的厂房,一时风头无两。

同样“出圈”的K歌之王,股东中包括陈奕迅等诸多明星。上海店开业当天,陈冠希亲临现场,向华强夫妇、陈小春等公开送上祝福,更吸引了不少富豪光顾。

自带的明星光环,让K歌之王在高端时尚圈迅速走红。此后,它陆续在全国多个城市开设了门店,在北京寸土寸金的地段,单店营业面积甚至高达5500平方米,满满的奢华高贵。

彼时,华语乐坛正值鼎盛,而国人的娱乐方式单一,KTV多功能的私人空间,一下子满足了人们的社交需求。

据了解,2008年-2011年我国KTV企业数量增长迅速,年平均增长率在10%以上。但辉煌短暂,就在被王思聪带上热搜前后,传统KTV的倒闭潮悄然来袭:

《中国音乐产业发展总报告》显示,仅2016年,传统KTV数量断崖式减少近60%。

挡不住的落寞

KTV行业走下坡路,是房租、人力、产业环境、消费习惯等多方面因素共同作用的结果。

房租是KTV最大的成本支出。KTV的选址一般在城市的核心商业区,而且占地面积极大,类似钱柜、好乐迪这种大型连锁品牌,旗舰店动辄三四层楼,几千平米。

KTV火热的时候,地产行业也在高歌猛进。2014年前后,无论是北上广深还是三、四线城市,商铺租金都水涨船高。

量贩式KTV吸引顾客的关键正是面积大,所以其租金压力越来越大。魅KTV投资人吴海在《哎,我只是个做中小微企业的》中也谈到,魅KTV的租金成本目前已经占到经营成本的33%。而在2016年时,魅KTV的经营成本中,租金占比仅为25%。

愈发疯涨的租金,变成了一把悬在KTV行业头上的达摩克利斯之剑。

“5年前,一般KTV两年就能回本,现在起码得三年。”2020年,杭州一位从业者讲述,按惯例五年一签,每次签房租至少要上涨20%-30%。

更何况,最近几年,顾客对装修的要求越来越高,装修成本一直在上涨,几乎每两三年就得重新装修一次。但即便在杭州生意还不错的KTV,一个月的营业额也不过30万元。

与此同时,粗放狂奔中被忽略的“音乐版权问题”也浮出了水面。

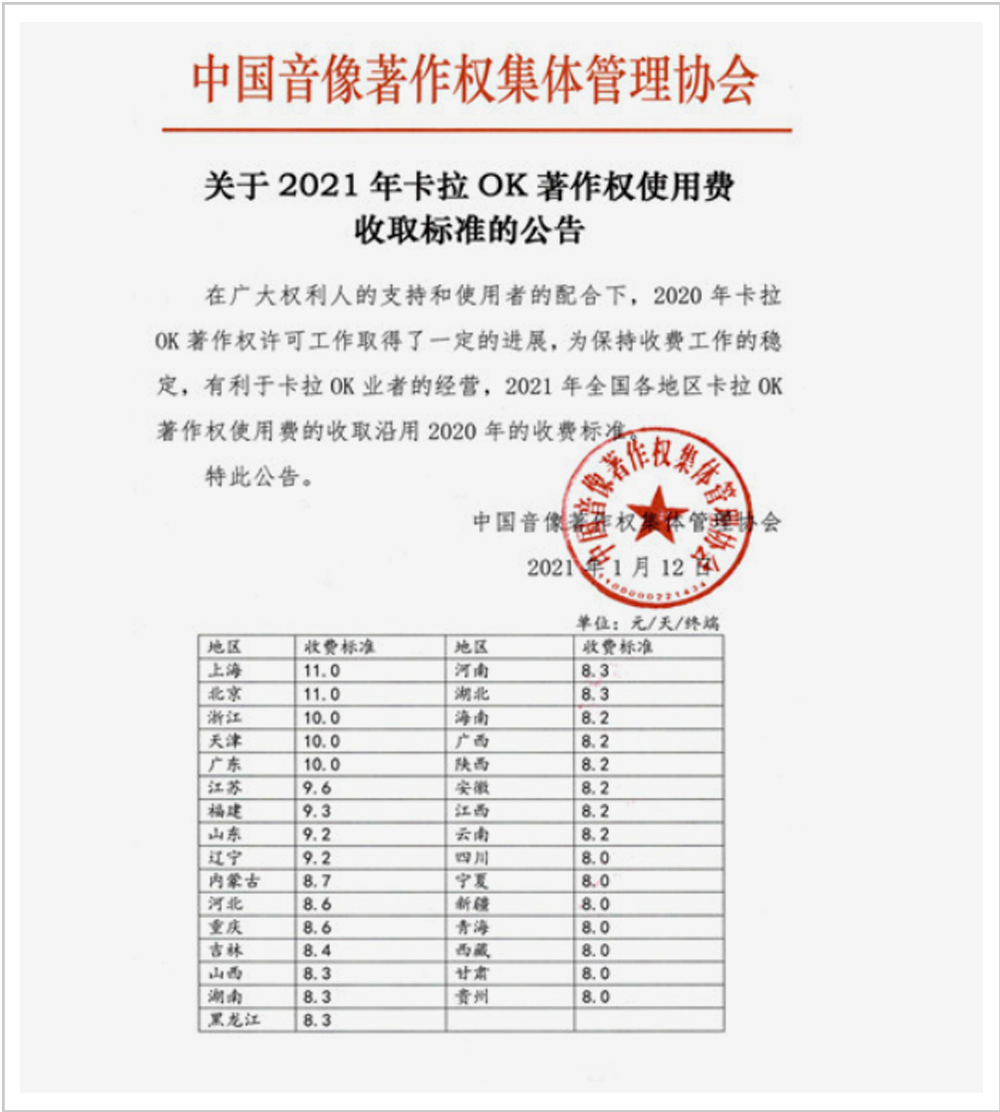

2014年,中国音像著作权集体管理协会(即“音集协”)展开了密集的维权行动,一年之内诉著作权侵权纠纷过千件,按照KTV市场总规模为800亿元,收取1%版权费推算,音集协最多可收取到版权费用约8亿元。

来源:中国音像著作权集体管理协会

在成本的侵蚀下,不涨价就已经是“跌”了。更何况,还要面对低价竞争的惨烈局面。

2015年,团购APP拼低价来争夺市场,掀起了O2O大战,低价厮杀,KTV行业陷入白热化竞争,对品牌损伤严重,麦乐迪、好乐迪被削弱,乐声、大歌星等传统品牌黯然离场。

翻看团购点评网站,各家KTV,有8元唱3小时,不限时间段的;有9.4元唱5小时,还能免费停车的;22元可以包唱通宵的……价格低得让人惊讶。有业内人士更坦言,这些年,KTV的价格几乎就没涨过,不仅没涨,还要比前两年下降50%左右。

除此之外,市场萎缩也让KTV企业生存举步维艰。

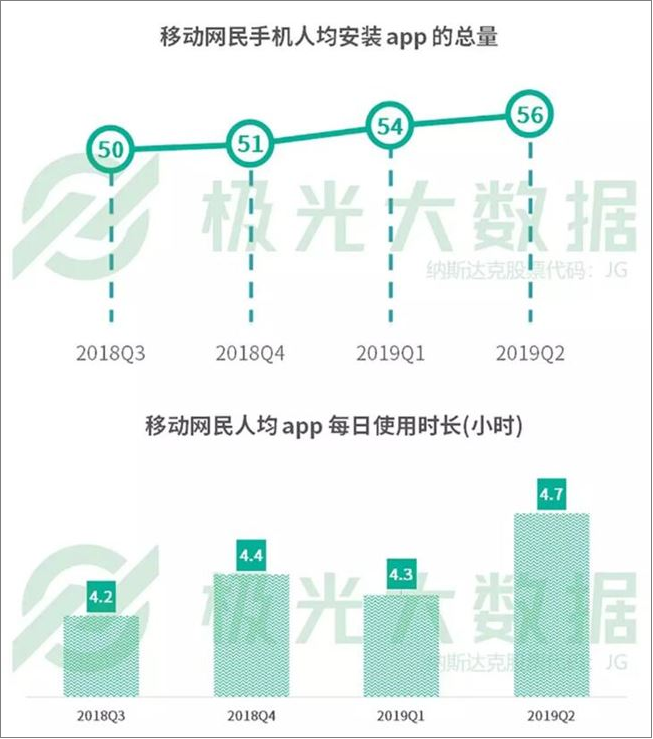

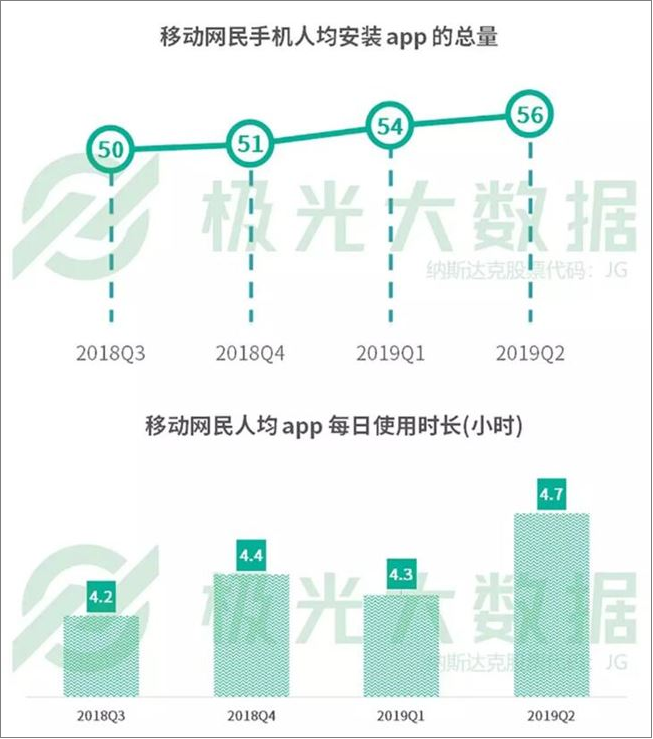

移动互联网浪潮带来了更多样的娱乐方式,消费的选择层出不穷,唱歌不再是人们最主要的娱乐休闲活动。就连“唱歌”本身,也随着在线K歌APP站上风口,而受到冲击。

腾讯系的“全民K歌”、阿里系的“唱鸭”、字节系的“音遇”、网易系的“音街”……一众大厂纷纷下水,有趣的功能、海量的曲库,再加上互联网气味的社交属性,让在线K歌成为许多年轻人的爱好。

《2020年中国在线K歌社交娱乐行业发展洞察白皮书》显示,至2019年,在线K歌行业月活跃设备数已达2亿。天眼查数据显示,截至2020年,行业用户规模已突破10亿人。

在各家公司的角逐中,伴随着Z世代和圈层文化崛起,移动K歌APP“你方唱罢我登场”,早已不再满足于简单的唱歌需求,也在不断地打开着新的赛道和玩法。

2016年以来,迷你KTV也在资本追逐下,开始了“野蛮生长”。

新的消费场景,较强的参与感,兼顾个性化和多元化,满足了人们追求新鲜感的心理。消费门槛也很低:单曲3元,唱1个小时才18元。人们可以利用逛街的间隙,随时唱上一会儿。

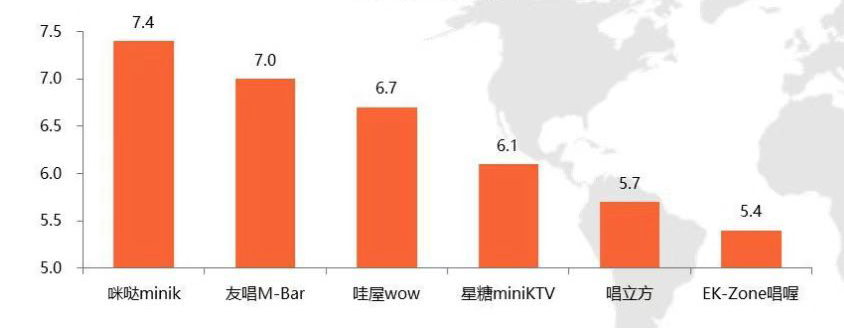

一时之间,哇屋WOW、聆哒miniK、爱唱Love sing等迷你KTV项目蜂拥而起。仅仅两年时间,国内迷你KTV的数量从3.6万台猛增至7万台,到2018年整体市场规模达到13.9亿元,同比增长15.1%。

▲2017年中国线下迷你KTV品牌用户黏性指数排行 数据来源:iiMedia Research

但由于竞争同质化严重,短短几年时间后,迷你KTV也步传统KTV后尘,留下一地鸡毛。

与此同时,许多传统KTV开始从单一唱歌,向多元娱乐场景与功能转型。比如推出主题包间,搭配沉浸式投影,还和桌球、桌游、VR、AR、私人影院等设备结合,营造丰富的娱乐体验,以适应时代的发展。

没有哪个行业可以“以不变应万变”。歌唱或许永远都是一种无法割舍的娱乐方式,但KTV已不再是必然的选择。

正如钱柜上海店宣布停业时,韩寒发了一条微博怀念:

“知道一切终会变迁,没想到这么快与决绝。无论是冰冷的介质还是滚烫的情谊,回想起来,甚至都不记得哪一刻是最后的告别”。

在年轻人眼中,成为“旧时代、老古董”代名词的传统KTV,未来会不会消亡未可知。得年轻人得天下,怎么把年轻人找回去,或许是KTV当前更紧要破解的课题。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/65vgJG4TRLroTZrT9PUKWQ

辞职开奶茶店的人,99%都后悔了。

在互联网,奶茶从来都不缺热度话题:从“秋天的第一杯奶茶”刷爆朋友圈、“中国邮政卖奶茶”火上热搜,再到“蜜雪冰城甜蜜蜜”到处洗脑、奈雪的茶成为“新式茶饮第一股”……

看着奶茶店门前长长的队伍,很多人都幻想自己开一家奶茶店也会很火爆,时间自由而且很赚钱。

但等真正开业后,你就会发现现实并没有这么美好。

不管是走高端路线,还是选择平价定位,都有太多的坑要避开。奶茶店“十店九亏”的说法,不是耸人听闻。

很多人都觉得卖奶茶是门暴利生意,这个想法有一定的依据。

在知乎上,名为“上海肇亿餐饮静安分公司”的账号列出了一杯 CoCo 奶茶的食材成本——茶叶、牛奶、淡奶油等原料加起来,一杯是 5.68 元,算上杯子也就 6.48 元。

泡奶茶的成本不高,但奶茶的售价可以很高。

虽然在蜜雪冰城这样的平价茶饮店里,依然可以点到 6 元一杯的双拼奶茶,但在诸如奈雪的茶(以下简称奈雪)这样的定价较高的奶茶店里,一杯金色山脉宝藏茶起步就是 25 元。

动辄就要三四十元一杯的定价,让网友不禁调侃自己想实现奶茶自由都难。

一杯用几元成本就能泡好的奶茶,转手就能卖十几、甚至几十元,卖奶茶似乎真的很暴利。

而且,几十元一杯的定价,并没有让奈雪成为小众的奶茶,相反,奈雪的生意相当好。

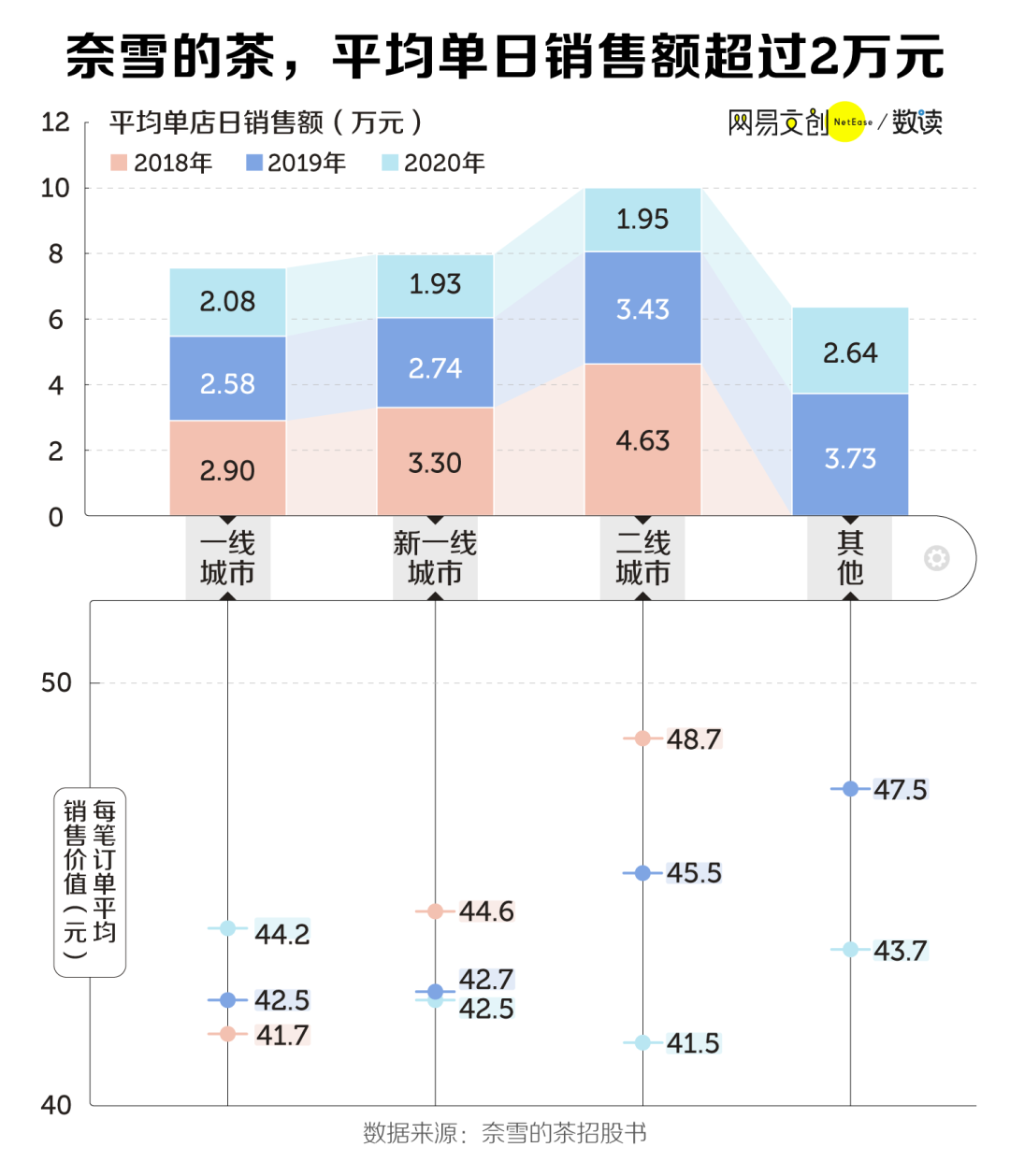

根据奈雪的财报,在 2020 年,其单间茶饮店平均每日订单量为 470 单,每笔订单平均销售价值 43 元,单店日销售额达到了 2.02 万元。

要知道这一年因为疫情冲击,包括奶茶在内的线下门店都受到了很大的影响,很多店停业歇业了数天,但奈雪的平均单店日销售额依然能够保持在 2 万元左右。

高价的产品和出色的销量,很多人都觉得奈雪已经赚得盆满钵满。

但其实,奈雪已亏了好几年。2018 年,奈雪净亏损 5658 万元,2019 年又亏损了 1174 万元。直到上市前夕,经过调整,奈雪才在财报里实现了 2020 年的盈利 [1]。

你可能会疑惑,奈雪品牌价值强大,产品定价高,还很受好评,为什么会不赚钱呢?

因为奈雪的成本并不低。

开奶茶店,和所有做餐饮的门店一样,都有食材、员工、门店这三样成本,而奈雪在控制这几项成本方面都没有很好的表现。

奈雪最大的成本还是食材,占收益的比重达到了 37.9%。定位高端的奈雪,所用的多为鲜奶、鲜果,材料成本十分高昂。

员工成本也吃掉了奈雪不少的利润。奈雪的员工成本近年来保持在总收益的 30% 左右,一杯奶茶,人工成本就占了三成。

租金则是消耗第三多的成本。开奶茶店需要选在人流大的商圈,而上奈雪又是走饮品 + 社交的路线,门店面积基本在 200 平米左右。好地段、大面积,租金成本必然低不了。

再网红的奈雪,也没能逃脱餐饮界的高食材、高人力、高房租和低净利的老问题。

既然烧钱的高端奶茶不容易挣钱,那走平价路线的奶茶店会有不一样的表现吗?

作为平价奶茶的代表,蜜雪冰城最近就靠出圈营销赢得不少路人缘。网友自发改编的英语版、俄语版、京剧版等各种蜜雪冰城魔性主题曲,在全网收获了无数流量。

但营销之下爆火的蜜雪冰城,也躲不掉内忧外患的发展瓶颈。

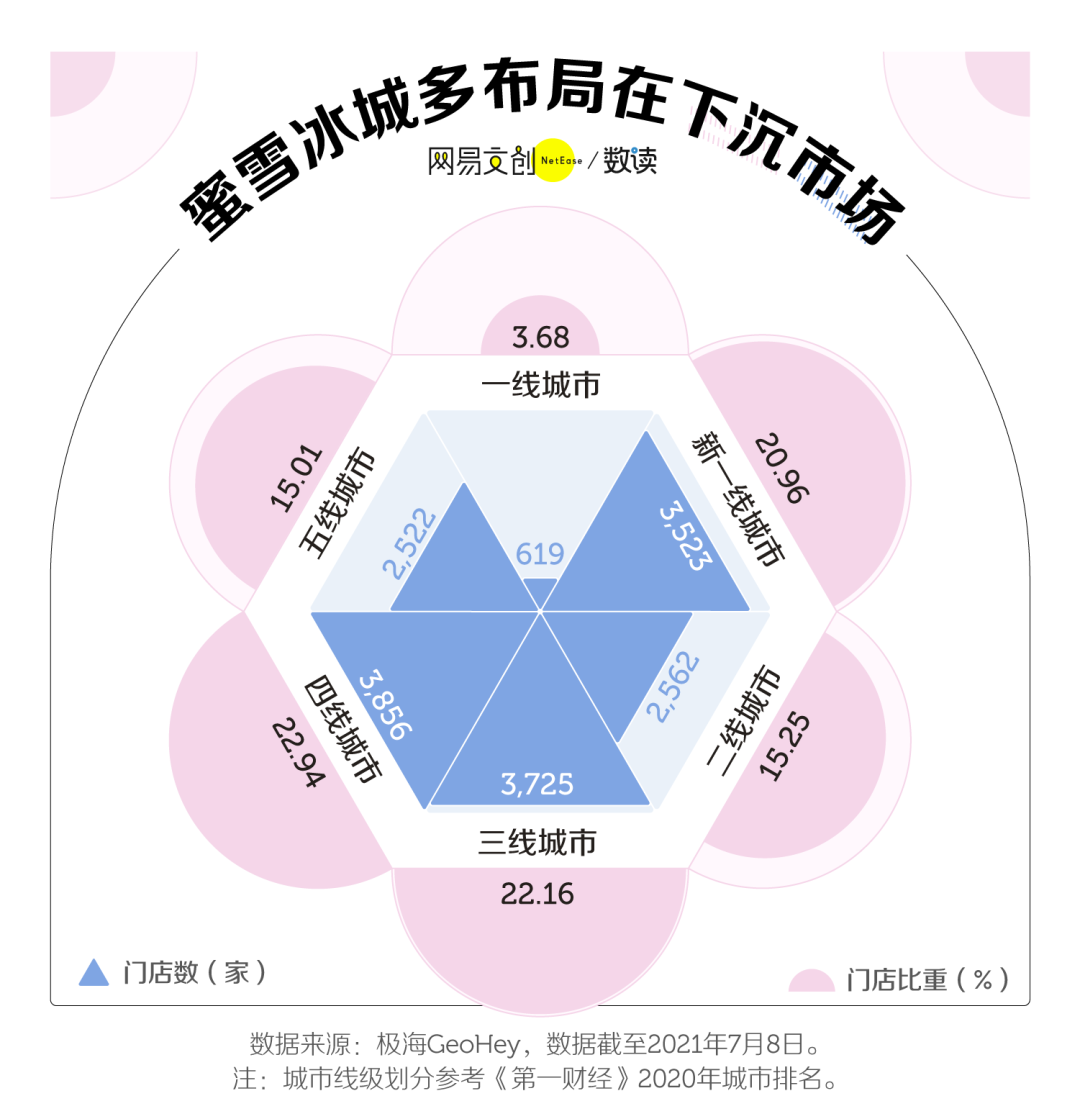

蜜雪冰城主攻的是下沉市场。截至 2021 年 7 月 8 日,蜜雪冰城在三四五线城市的门店数达到了 10103 家,占整个品牌的 60.11%。

价格亲民,是蜜雪冰城最重要的特征。3 元的甜筒、4 元的柠檬水,都是这家老牌奶茶店主推的明星产品。

不过,价廉难保物美。蜜雪冰城茶饮中的鲜果成分少,基本用奶茶粉、果酱等原料调配。

节约成本的压力下,蜜雪冰城的一些门店还出现了食品安全问题。例如在今年 5 月中国质量新闻网就报道 3 个不同地方的蜜雪冰城店存在篡改食材有效期、违规使用隔夜食材的问题 [2]。

低定价也意味着,如果你想开一家蜜雪冰城赚大钱,那这个愿望不好实现。

蜜雪冰城的主要策略在于薄利多销,实际分摊到每件商品上的利润少的可怜。有加盟商表示,奶茶行业普遍的毛利润是 65%,而蜜雪冰城毛利润仅 50%,再刨除房租、水电等费用,纯利润只剩 20% [3]。

而且,想开一家奶茶店的前期投入也不低。

如果你要想在县级城市开一家蜜雪冰城,林林总总加起来,首年加盟商要交给蜜雪冰城的费用至少 34 万元。对于一个在县城生活的普通人来说,这不是一笔小数目。

除了首年交付的费用,加盟商还要定期支付大量费用去购买蜜雪冰城总部提供的原材料和物料,并且不能利用现有原材料研发新品。否则,加盟商将面临罚款、取消加盟资料等一系列惩罚。

就单个门店来看,七七八八的花销很多,但赚钱的机会却没那么多,因为竞争太激烈了。

如今,一条街上有几家蜜雪冰城已不是稀奇的事 [4]。密集开店策略使区域内的行业生态被破坏,虽然同是蜜雪冰城加盟店,但不得不相互竞争,争夺客源。

蜜雪冰城的奶茶店不仅要和同品牌的店竞争,更激烈的是,他们还要和其他奶茶店抢夺客源。

中国的奶茶市场有多饱和?

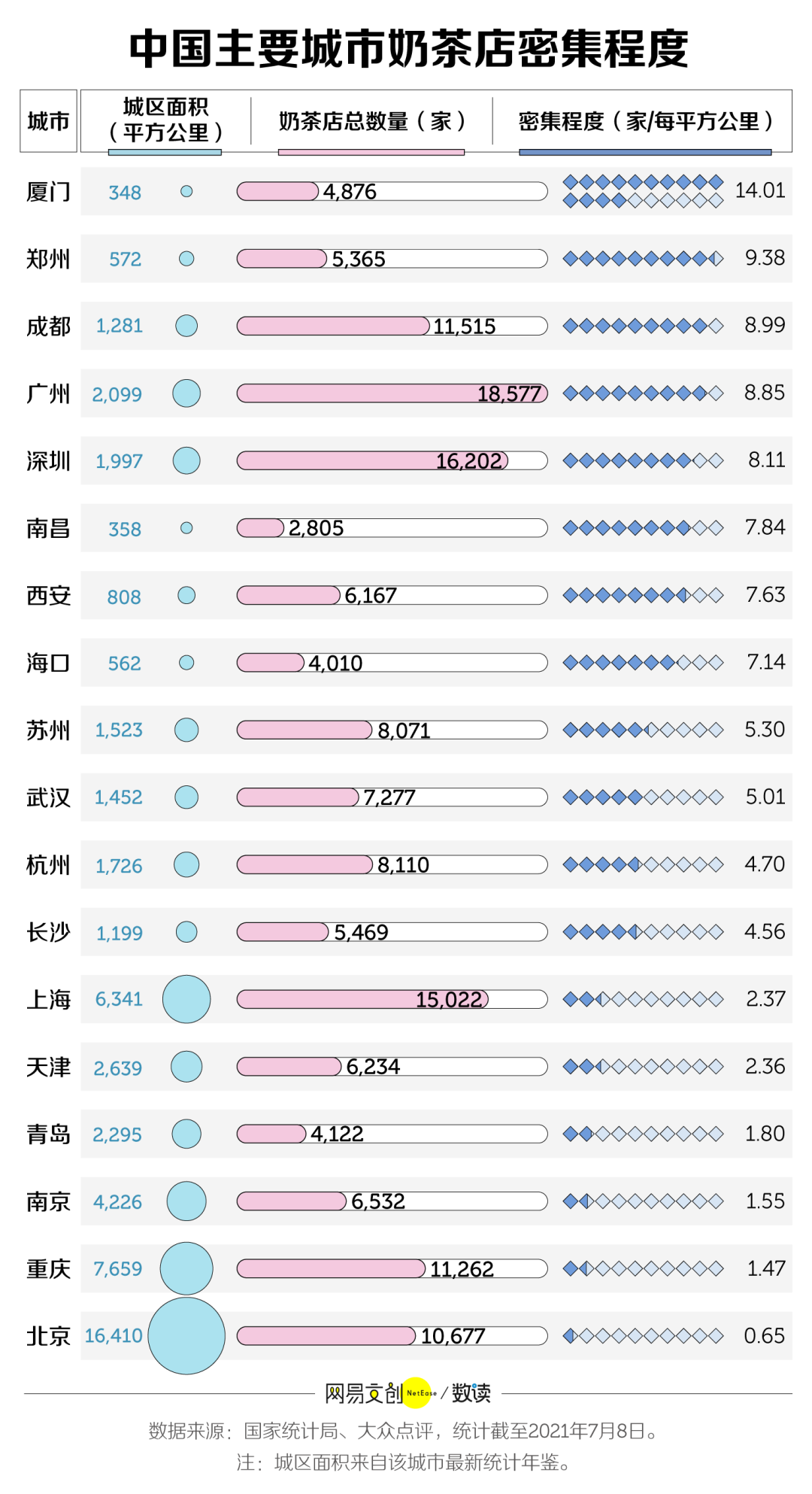

根据统计,仅广州一个城市的奶茶店数量就有 18577 家。而厦门更是位列中国主要城市奶茶密集程度第一,解锁了每平方公里 14 家奶茶店的成就。

正是因为奶茶这个市场的竞争如此充分,所以不管是占领高端市场的奈雪,还是占领低端市场的蜜雪冰城,都不好赚钱。

高端奶茶品牌,往往需要更好的产品和服务,水涨船高的成本一不小心就吃掉了利润。平价奶茶为了凸显价格优势,节省成为必然之举。

有知名度的奶茶店尚且如此艰难,更不要说其他奶茶店了。

有人因为加盟费贵,而选择自创奶茶品牌。但要想获得消费者的认可十分困难。试想,作为一个消费者,你面对满街的奶茶店,会选择放弃熟悉的牌子,去一个没怎么听过的店买奶茶吗?

因此,如今的奶茶市场两极分化越来越严重。真正有客流量的奶茶品牌就头部少数几个,其他的小品牌活下来都困难。

数据显示,近 5 年成立的奶茶店共吊销和注销 7.2 万家,存续的共有 14.9 万家。也就是说,32.58% 的奶茶店活不过五年。

也难怪闲鱼在 2021 年 5 月发布的《2021 创业避雷指南》中,将奶茶店列为创业失败率最高的项目 [5]。

这项研究通过分析闲鱼上包含“倒闭了”“店不开了”为转卖理由的转让信息,发现诸如泡茶桌、奶茶封口机是被转手最多的店铺设备。

甚至,有些想奶茶创业的小白连店都没开,钱就被骗了个精光。不久前,上海警方就破获了一例以虚假品牌奶茶招商网站骗取加盟费的诈骗案,涉案金额达到了 7 亿余元 [6]。

每个上班族,可能都有一个开店梦。努力工作,攒够了钱,就炒掉老板,自己去开店。幻想着过上躺着数钱的日子,而现实则是起早贪黑、全年无休,到头来可能还没赚到什么钱。

想裸辞开奶茶店的年轻人,真心奉劝你不要冲动,还是先坐下来喝杯奶茶,好好冷静一下。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/n5C2vZBR1RvitwBO_im8Lw

为了保证食材的新鲜,首先城市周边要有大规模种植基地,还得配套发达的物流运输系统,再根据用户的需求灵活调整供货方案,辅以成熟的冷链技术,最终结合科学的营养搭配,才能形成一份完美的沙拉。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/yJTZjFEqEwgUPQNlSizb2w