2021年的第一个工作日,网上就被一条新闻刷屏:拼多多员工猝死。

根据网友爆料,猝死的是一名买菜女员工,年仅23岁。这已经再一次刷新我们对“过劳死”认知的年龄下限了。

从前两年开始,广为人诟病的“996”,在“拼多多”的新工作模式面前,甚至显得有点温情脉脉,根本不算什么了。

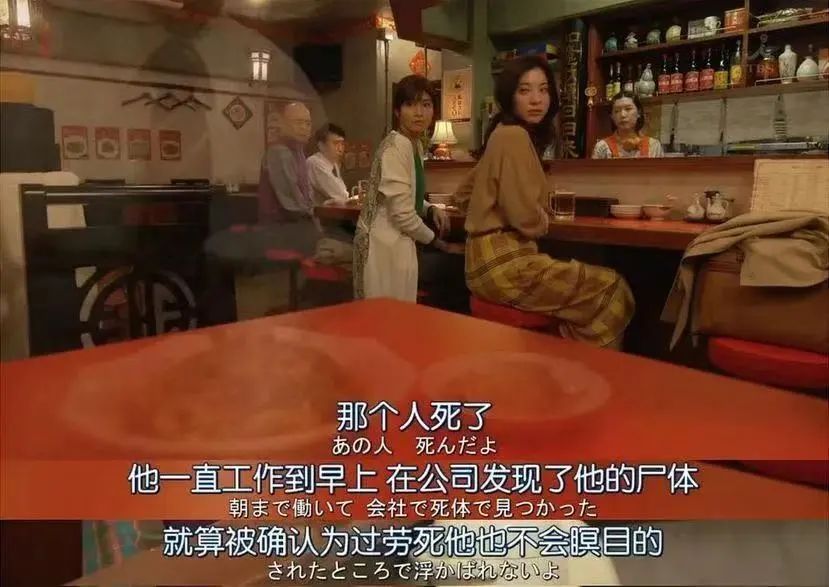

截图出自 《无法成为野兽的我们》

内卷难道已经到达这么疯狂的地步吗?

1/3

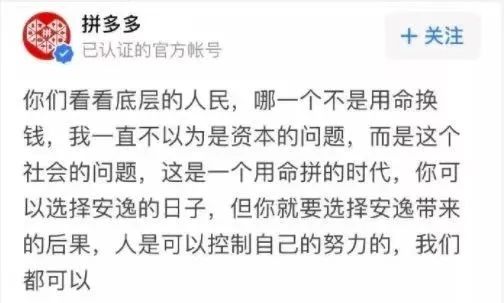

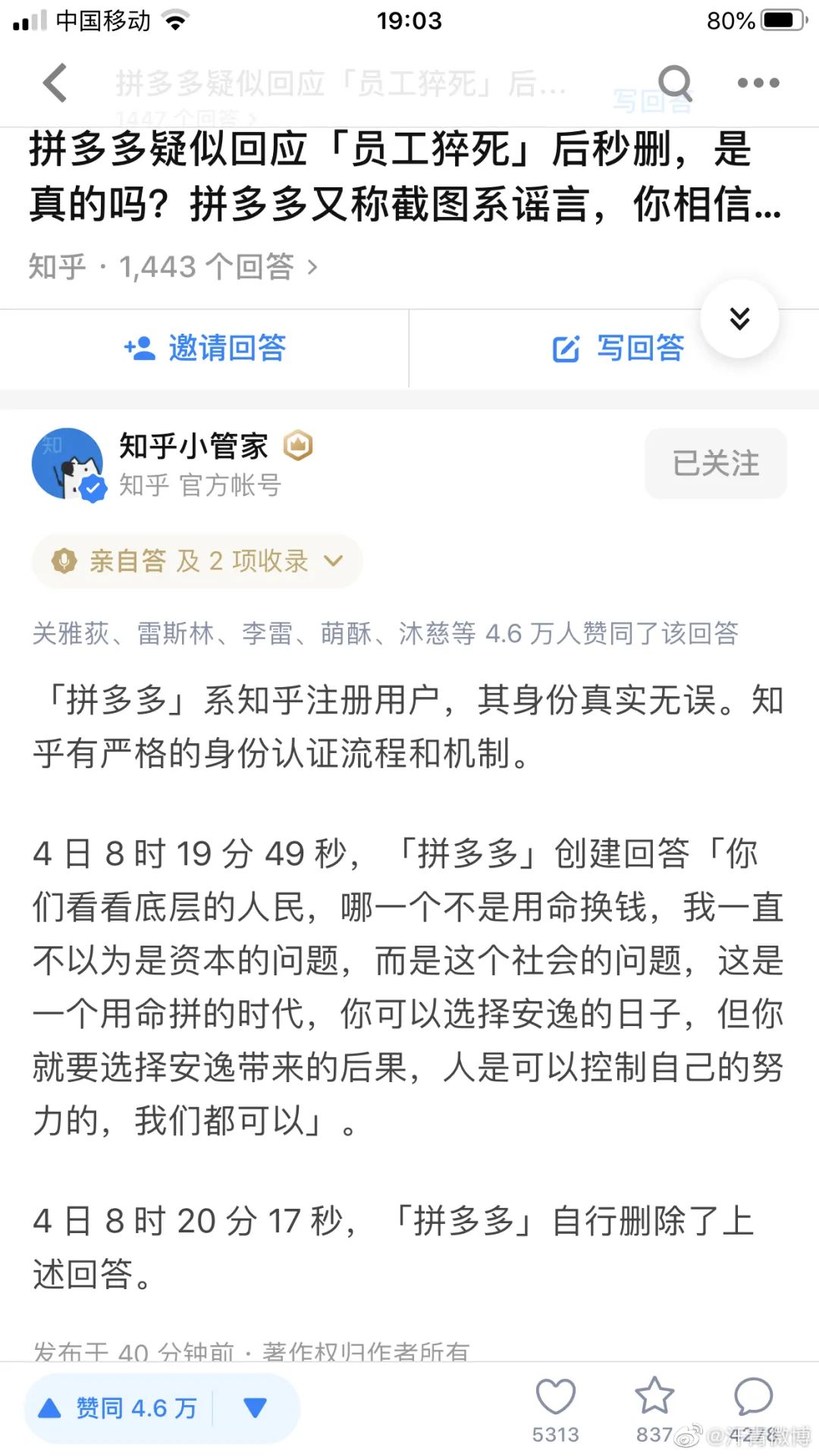

员工张某霏猝死新闻刷屏后,知乎上@拼多多 官号发声:

“你们看底层的人民,哪一个不是用命换钱,我一直不以为是资本的问题,而是这个社会的问题,这是一个用命拼的时代,你可以选择安逸的日子,但你就要选择安逸带来的后果,人是可以控制自己的努力的,我们都可以。”

之后又将该贴迅速删除。

稍晚一点,@拼多多 出了官方声明,表示,自己从未发在知乎上发表过网传截图的官方回应,还坚决反对截图上的观点,对逝世的张某霏表示了哀悼和痛惜。

但旋即,@知乎小管家 发布了消息,声明知乎账号上的@拼多多,是如假包换的官方账号,就是官网发布的。不得己,@拼多多 再度发表声明,称是某个外包活动的员工拿到了官方账号,在知乎上自问自答。——也就是说,连临时工都不是,就是一个搞活动的外人,以@拼多多 的官方名义发的。

这么看来,大V@周玄毅 说得很对:

“你想想现在已经内卷到什么程度了——为内卷辩护的人,连临时工都不算,是大厂外包的。”

为什么大家会本能地不相信@拼多多 的辩解?事实上,不光要看他们怎么说,怎么危机公关,更要看他们怎么做。

网友@文仔Eleven表示:

“这位员工所处多多买菜业务线,实行的是硬核奋斗模式。即:一周工作7天,一周6天的超级大小周模式。没错,就是13天休1天再13天……且每天工作时间不得低于10小时,每个月硬性要求工作时间不低于300小时。当时已经在互联网圈炸圈了。”

其后还有网友补充:

“不是的,买菜不是超级大小周。多多买菜是全周无休的;而且工作时间不低于300小时是拼多多其他团队的要求,内部叫做“本分303”。多多买菜是不低于400工时。”(@DearWong_)

“内容属实,不过每天不低于10小时需要更正一下,应该是不低于12小时。而且买菜今年春节全员留守,都不能回家过年。”(@危险的零食)

截至目前,#为什么年轻人要加班#已经成为微博热搜第一的话题,热搜前10中,更是有3条都和年轻人加班有关。

难怪很多人都在感慨:这就是以钱换命。还有人说,干满五年挣了钱就走。很不幸,这个姑娘刚毕业工作不久就猝死了;你确定你能在这种工作强度中活五年?

从那份@拼多多 的“非官方声明”来说,其实代表了很多人的心态:

1. “以命换钱”,也算公平。

2. 你不干,大把人来干。所以企业根本不需要人性化。

3.《劳动法》何在?不存在的。只要大家还想要工作;只要大家还想着离开了以后去下一家企业的话,也不想留下“举报东家”的“恶名”。不会有人举报的;甚至这样的大厂,也有足够应对的律师和公关人员。

截图出自《未生》

2/3

很多人故意混淆概念,把完全自愿的“为钱卖命”,和企业强迫的996,甚至超级大小周、月工作时间超400小时这种令人发指的规定混为一谈。

在企业内部的“为钱卖命”,如果自愿,不妨理解为:每天8小时是一个工资档次,每天10小时是一个工资档次,12个小时又是一个。升级的话,也在各自的层级内自洽,不会因为你选择了8小时工作制就被末位淘汰;除了钱少一点,各方面的待遇均正常。所有选择都是双方信息对称的。——这样姑且可以称为自愿选择。

即便如此,也不该还有“每天工作16个小时”之类的选择,因为严重戕害他人身体健康的制度,不属于合法的“自愿”。

截图出自《我要准时下班》

豆瓣里,还有一个热门帖子《组内已混进一个为拼多多洗地的hr》,表明自己是拼多多前员工的身份,帖出了很多内部帖子,说明,这位不幸猝死的女同事,是拼多多品牌组校招,独生女,入职时间不长,收入也就是一万出头。后面多个留言证实其真实性。

这种拼命说猝死员工收入很高的“洗地策略”,也颇为符合许多人的想象:人为财死,值得。

但如果真相是:累到猝死,也没有多少钱呢?

截图出自 /《我要准时下班》

996的时候,曾经引起过一轮关于劳动力剥削的问题。很多人直到现在还是没想明白这个简单的道理:

996,不是自愿的,不是自愿的,不是自愿的。

在8小时工作制的时候,你加班是有加班费的,你按时回家是天经地义的。

996,不给加班工资,没有劳动保障,你的超时劳动理所当然;晚上八点开会,晚上十一点交PPT,凌晨一点钟修改好报表,全都理所当然。你想做个正常人,有正常的生活?你就等着挨批、被边缘化、扣工资、甚至被炒掉吧。

截图出自/《无法成为野兽的我们》

你以为你有选择“为钱卖命”的自由吗?不,你只有“为资本家卖命”的自由和从此找不到工作的自由。多余的钱,是没有的。

前述的那种做法,“你不干,大把人来干”,似乎有点道理。但他们的历史没有学好。

他们大概忘记了,为什么会有“劳动法”?为什么会有劳动时间限制、有危险劳动保障、最低工资标准?那是世界范围的工人阶级,从19世纪起,一次又一次地反抗、罢工、起义,一批又一批的工人被绞死,用生命换来的。

截图出自 /《我要准时下班》

在进入19世纪后,英美国的产业革命,直接造成了工人阶级生活的贫困、疾病和死亡。工人劳动时间长,每天达12-15小时,而且没有休息;工人为了缩短工时,提高工资,矛盾冲突日益明显,捣毁机器,罢工斗争不断发生。

而中国,在二十世纪早期,就有了汉阳兵工厂罢工和延续时间最长的省港大罢工了,也加入了这种历史洪流。

8小时工作制,是工人阶级同资产阶级长期斗争的结果。1866年9月在日内瓦召开的国际工人代表大会上,根据马克思的倡议,首先提出”8小时工作制”的口号。一战后,为多个国家陆续采用。

1866年9月3日,第一国际在日内瓦召开第一次代表大会,参加这次大会的有第一国际的22个支部和11个其他工人团体的代表,共60人。

中国则在1994年7月5日,通过《中华人民共和国劳动法》,将新工时制度上升为国家的法律制度,规定,”国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时的工时制度。”

另外,中国的双休日,是从1995年5月1日起实行的。

——看来,大家都忘了这些历史吧?我们依然是工人阶级啊,不要忘了“打工人”的初心。

截图出自《东京女子图鉴》

就算早年,资本家们也不缺“劳动者”,没有壮年劳动者,就招女性,招童工,反正不缺。夏衍写的《包身工》里,也不缺想当“包身工”的,毕竟还是有一口饭吃的;外面大把贫困得连饭都吃不上的小孩想当“包身工”呢。

但是,这就说明它的残酷是合理的存在吗?

不是所有的事都能用“市场决定”去遮羞的。生命权、生存权、尊严、自主选择权,都是底线。

3/3

如今,我们的内卷到极致,就是韭菜们为了争取做韭菜的资格,恨不能说:吃我,吃我,我最嫩!

截图出自《未生》

不仅是拼多多,比拼多多更牛的大厂,虽然稍为没有这么苛刻,总体精神也是一以贯之的。华为、阿里、百度、腾讯等企业,都曝出各种各样的“996”“35岁退休”之类的内政,无非就是用最短的时间,把甘蔗所有的汁全都榨干净,再把残渣扫走。

这已不是新鲜事了。

现在越来越少年轻人,能在大城市留下来了。以前只要上了211以上的大学,留在大城市还是很有希望的;但现在,大家都早早绝了这个念,回家乡二三线城市找工作了。因为,普通的工作,普通的收入,根本应付不了一线城市的物价;进了互联网或科技大厂,收入倒是高了,但研究生毕业后也就工作个七八年,就得自己滚蛋,面斥不雅;也留不下来。还能怎么办?

截图出自《无法成为野兽的我们》

想起微博上有人问的一个问题:

大家都在骂拼多多模式,有人敢骂衡水中学模式吗?

这真是一个令人望而生畏的话题。

不敢。

所以“拼多多模式”,也不仅仅是资本家的无耻掠夺这么简单,整个中国社会都内卷到极致。竞争极为激烈,而且是在无效,或者说边际效率极低的情况下竞争,再无一丝的推进了。

截图出自《我要准时下班》

想想看,如果一个企业的竞争力,是依靠所有员工每天工作十五六个小时、计算着上厕所时间得来的,这个企业的科技含量和管理水平该有多差?对社会能有多少俾益?如果员工不能靠更好的产出,而是拼你每天工作了十六个小时,他每天工作了十七个小时,这样的竞争,有啥意义?

如果高考的竞争,在1分之间,有三万个人在竞争,这种丝毫不能区分和遴选优劣的差别,却可能耗费和数百万考生的青春和生命。不是毫无价值的内卷又是什么呢?

这种竞争,不叫竞争,叫烧柴。

截图出自 /《我要准时下班》

由此,我想到现在最热门的电视剧《大秦赋》,里面对大秦一统各种歌颂。但实际上,“天下苦秦久矣”,这是两千年来的盖棺定论,推不翻的。

这里,我不想多谈历史了。秦始皇在平定六国,天下长年战争,百姓孤苦无依的情况下,马上就筑长城亭障,堑山堙谷,通直道,建宫室,修皇陵,固轻百姓力矣!

秦始皇之所以马不停蹄地四处开工,是有一个基本观念的。他是想取消人的属性,把每个人都当作是没有任何情感的工蜂,绝对服从。早在商鞅时期的”立谤木“来立威一事当中,就体现了法家的态度:你批评君王的政策,该死;你夸君王的政策,也活罪难逃。因为百姓只有服从的天职,怎么能有想法?

截图出自《大秦赋》

老百姓是什么?在他眼里,就是柴火,烧了就行了,纯粹是消耗性的资源,不用补给,不给任何休养生息的机会。死了就换一批就好了。

当然,老百姓也是人。他们会痛,会逃,会受不了,会反抗。后来的故事,我们都知道了。

以后的君王,从小的教育,都是拿秦朝作为反面教材:骨子里再怎么剥削,还是在表面留一口气,表现一点仁政。所谓的”外儒内法“,就是被秦始皇吓出来的。

截图出自/《大秦赋》

当然,你知道我说的不是拼多多,也不仅是拼多多。

不以史为鉴,就会再次犯傻。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/5Z1s2ClBp7PZ0vzZqJ90EA