)。这种费用就需要记录在利润表里。

)。这种费用就需要记录在利润表里。

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

)。这种费用就需要记录在利润表里。

)。这种费用就需要记录在利润表里。

作者 | 飞鼠溪

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

我自己主要看消费,消费里又主要看食品饮料,食品饮料这个板块,去年让人欲仙欲醉,今年让人不死不休。一个长期出大牛股的板块,一年之内,是如何从天堂走向地狱的,讨论这个问题,或者会有事后诸葛的味道,但多少聊胜于无。

按照计划,之前已经讨论过调味品(详细见《食品饮料是如何从天堂到地狱的——调味品篇》),今天来讨论速食&休闲品。

之所以把速食和休闲食品饮料放在一起,主要是它们具备一些共同点,比如都是大行业,速食品是千亿级别的领域,而休闲食品饮料就更大,万亿级别。但进入门槛低,同时行业大归大,放到企业身上,却基本都是小企业。这与白酒、啤酒、酱油、乳制品完全不同。与巨大的行业空间相比,单家企业的份额都很低。

另外,这些领域品类众多复杂,所以谈市场份额其实没有多大意义。可以这样认为,对这个领域的任何一家企业来说,它面临的都是一个无限大的市场,只要它有本事吃得到。

这样子,也就决定了,这两个领域没有什么好的行业格局,很难通过长期积累,形成客观条件的护城河,比如品牌,在这两个领域里,你说没用吧,也有用,但说到底有多有用,其实又就那样(当然,部分还是有客观条件的护城河)。

所以,对这个领域,关键看两点,一点是行业红利,如去年疫情的刺激所带来的行业红利,一点是管理层能不能打,我个人认为,这种大行业小企业的领域,对管理层的能力要求更高。管理层一旦不行,企业可能就此进入负反馈,直到倒闭。而类似白酒、啤酒、乳制品等,管理层即使不行,客观的护城河也能帮企业扛一扛,让企业扛到一位能力出众者,将它重新捞起。

了解这些特点后,再来看这个领域去年一年到底发生了什么。

这两块有代表性的公司有安井食品、克明面业(我把它也视为速食品)、三全食品、桃李面包、绝味食品、盐津铺子、洽洽食品等。股价基本都是愁煞人的走势。

这里面多数会走成这个样子的共同原因是,去年疫情刺激需求大增,促销费用大减,从而导致利润有个较爆发式的增长,这本来是一个暂时性的,但资本市场却把这一刺激当永续来炒。典型如克明面业和三全食品,去年疫情原因,餐饮关门,年轻人又懒,就煮面煮饺子,我自己就煮了好几顿。

所以,去年克明面业,三全食品的营收增速非常快,N年没有这种增速了。

不仅营收好,由于需求激增,促销广告费用都省了,费用率大幅下降,这导致它们的利润皆翻倍的增长。受这些刺激,加上去年上半年流动性宽松,资本市场大大拔高了食品饮料的估值。

我们前面提到,这两个领域都是没有格局的行业,没有格局的行业,哪怕有不错的增速,在给估值的时候都要谨慎,因为增速很可能戛然而止,加上企业的永续性并没有那么强。当人从更长时间思考它们时,以这个估值没有几个人会愿意长期拿着。

所以当下半年疫情开始消退,杀估值就紧随而来。

屋漏偏逢连夜雨,本身杀估值已经可怕,今年还碰上杀基本面,甚至杀逻辑。

杀基本面的原因有以下几个。

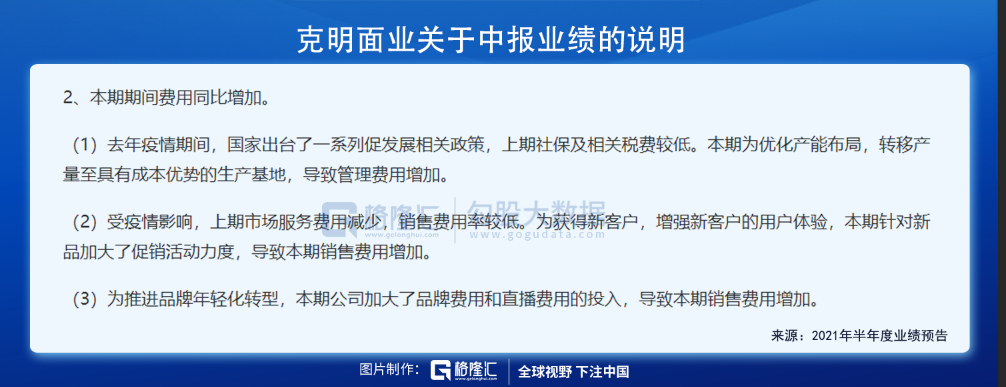

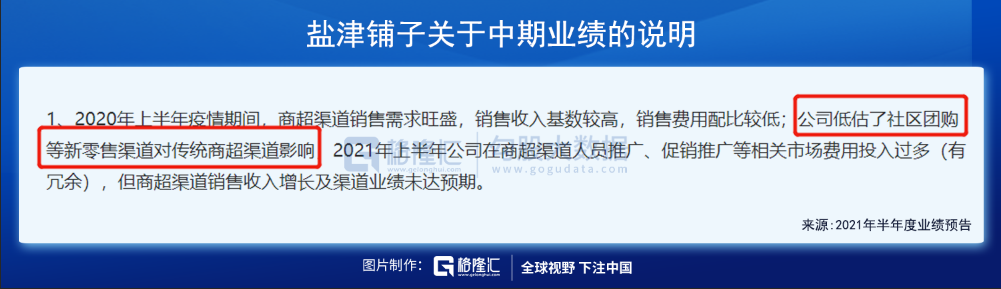

一种原因是因为去年销售费用被节省了,但今年重新投出来了,费用率上升,本身利润率就低,费用率增加几个点,利润端的变化弹性非常明显。如克明面业、盐津铺子。

第二种原因是毛利率下滑,毛利率下滑又有两种情况。

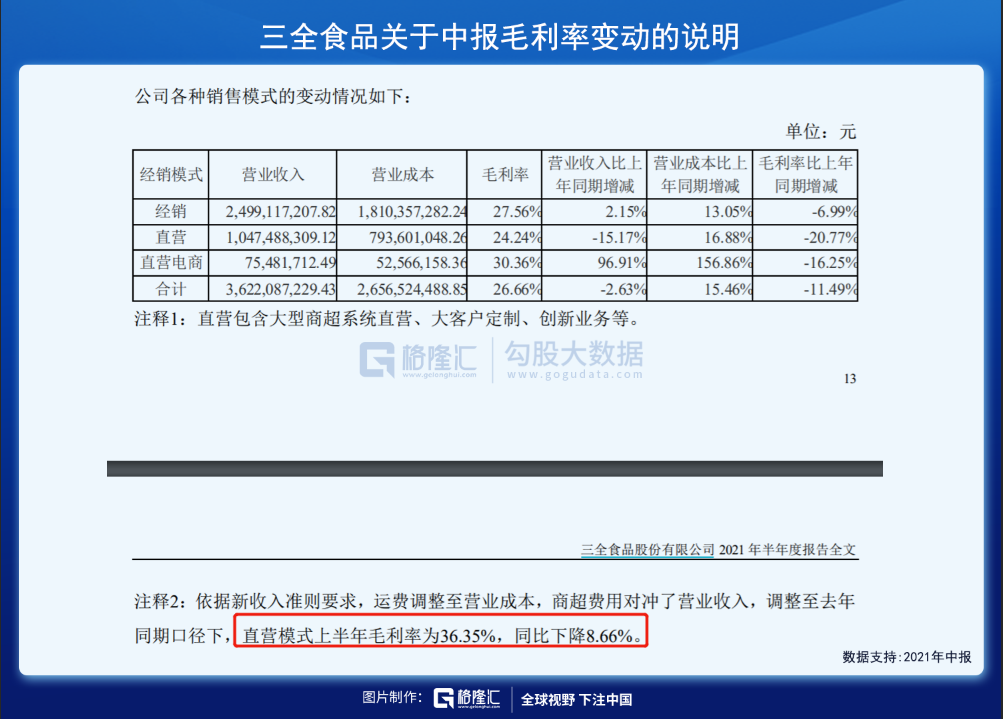

一种情况还好,只是原材料的上涨和失去疫情刺激后折扣的增加,如安井食品、三全食品,上半年毛利率均有不低的下降,即使剔除会计准则影响,下滑幅度也不低。

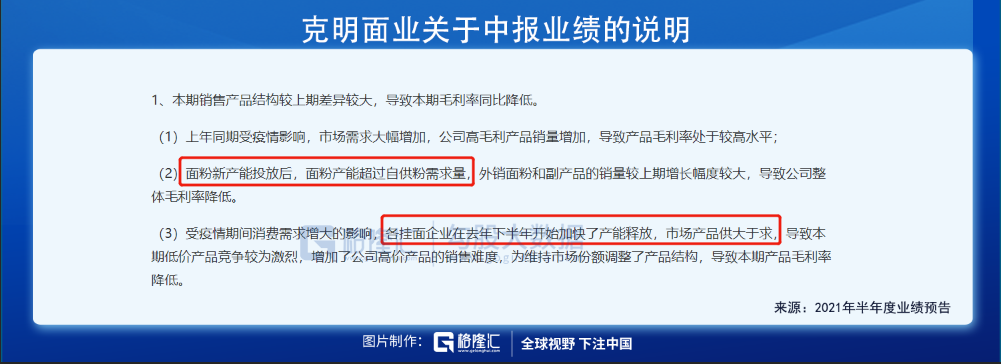

另一种就比较糟糕,是行业格局变差了,这个典型就是克明面业。所以克明面业跌到了比疫情前还低的水平,并不冤枉,因为企业的处境比疫情前变糟糕了。

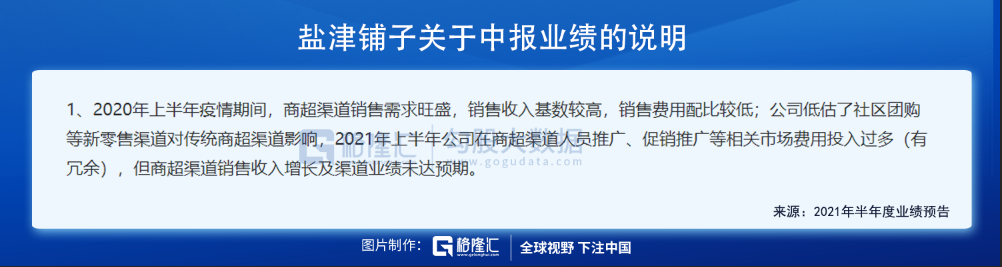

第三种原因是流量端的变化,这个我在调味品里讲过。无论是销售端,还是营销端的流量都变得比以往更加碎片化了。而当前A股里的食品饮料品牌多数主要流量还是在传统渠道里,这些传统渠道受到影响,进而波及到上市公司业绩。这个详细提到这个原因的是盐津铺子,我觉得像洽洽食品这些都会受到这一因素影响。

这个影响也是一个偏中期的影响。在调味品篇里提到过,这种销售端和营销端的流量碎片化给传统食品饮料品牌造成的冲击,类似2010年开始的线上冲击商场进而冲击服装,这些食品饮料企业需要时间去适应新的玩法。

本来这两个领域大多数企业就不适合给高估值,去年拔了波估值,今年碰上基本面鬼故事,就是双杀行情。我们看估值不夸张的,去年业绩受疫情有负面影响,今年业绩恢复,如养元饮品,承德露露,今年股价就表现不错。

讲回大跌的公司,个人看法,这个里面,绝味食品只有杀估值,我目前没看到它有什么基本面鬼故事,同时它还算是有一定客观护城河的企业。

另外,安井食品,业绩主要是基数和短期的疫情扭曲效应,除去这些短期因素,它的基本面没有变差,并且成长逻辑也在。当然,基数效应会延续到三季度和四季度,现在还有50多倍的估值,倒不急于下手。

我个人的看法,食品饮料未来2-3年可能都没有牛市了,注意,我指的牛市是拔估值,成长的钱本身只要国运上升,企业努力,就是长期的大趋势。

没有牛市(拔估值)的食品饮料走势会是什么样呢?

比如我们看下洽洽食品,从2012年到2019年初,洽洽食品的估值基本没有上升,股价涨了吗?涨了,长期大势是上升的,但走的纠结无比,成长的钱就是如此。洽洽食品营收端的成长性其实比较一般,不会超过15个点,不过由于毛利率和费用率的改善,利润端自2018年以来有比较大的增长。但公司拔估值是从2019年开始,大幅拔估值是2020年。最爽的一段涨幅就发生在2020年。

展望未来的话,行业格局决定了,毛利率和费用率的改善不可能是无止境的,所以洽洽大概率要滚回15个点上下的增长。没有了拔估值的加持,它的走势就会像2012年-2019年一样。

我个人的看法,食品饮料上市公司还完去年的牛市债后,多数企业未来很长一段时间就会这样匍匐前行,然后等到下一波拔估值的牛市。

特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/XE0iHdRaj5apnHaYxCRsfg

最近,在思考为什么工作和生活不能分开呢?白天在盯盘,收盘在回留言,晚上在复盘…

前两年,我会抽时间去健身、去打球,现在一天忙到晚,已经变“废柴”了;

巴菲特说过,自己与普通人的最大区别,就是每天醒来后面对的是一份自己喜爱的工作。

所以就自我洗脑,工作本身就是生活的一部分,能把自己喜爱的事情变成职业,已经是挺难得的一件事,在于取舍。

现在,每天早上和周末开始在阅读,不能给自己找借口,并且关联到自己现在文字博主的业务能力。

本来这周末不打算冒泡了,读到浓时,心有所感,也想在自己学习的同时,也能帮助一部分人来学习,虽然学的东西不同。

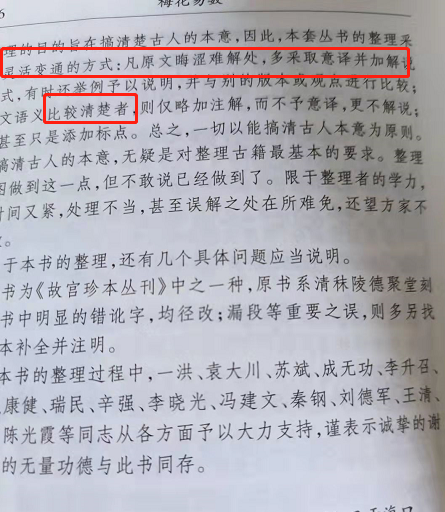

上午在读古籍,也明白了一个作者的初衷,炒股也是如此,就是大道至简,化繁为简;

那种“可能会涨、不排除会跌”“大盘很关键、也可能不涨不跌”的投资圈废话咱们不聊。

最近,有朋友想想学习关于个股分时的知识点,借今天这个机会就聊聊吧;

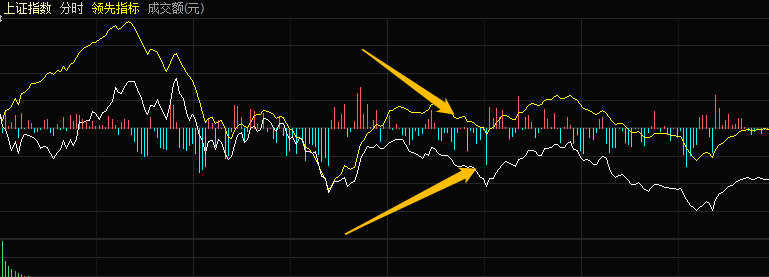

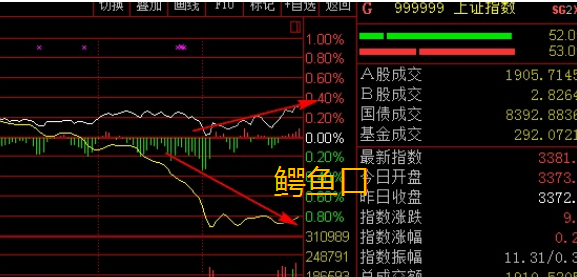

我们先来看下大盘分时走势:

大盘分时走势,由白色线和黄色线两条组成;

白色线可理解为大盘权重股的代表,黄色线可理解为小盘题材股的代表

比如,这周五全天都是黄色线在白色线之上,就意味着当天是小盘题材股行情,所以虽然周五创业板杀跌,但赚钱效应不差;

有一种特殊的大盘分时走势称为“鳄鱼口”形态

即白色线在黄色线之上,白线和黄色线之间开口越来越大,形似鳄鱼口;

同一时间白线向上拉升,而黄线急速向下回落,两者反方向运动,这就意味着市场在硬拉指数,而小盘股加速跳水

历史数据,大盘遇到“鳄鱼口”后的几天行情都是惨淡的

讲完大盘分时走势,我们重点来讲下个股分时走势:

1.尾盘几分钟分时急拉

这只个股,单纯看前面四连阳形态是看不出有什么问题,第四天还是个光头阳;

对散户来说,肯定认为次日是高开,但第二天直接开盘闷杀跌停;

这种股不点开分时图,是看不出猫腻:

回看它之前走势,一个月出现多次尾盘分钟急拉的分时走法,这种股就是小庄控盘的股;

最后一天是尾盘竞价大幅拉升,目的就是吸引散户的注意力,等散户跟进的筹码达到一定数额后,直接闷杀

如何规避这种小庄股?选股的时候尽量快速扫描近段时间分时,经常尾盘几分钟拉升的票要远离,多是没格局的资金;

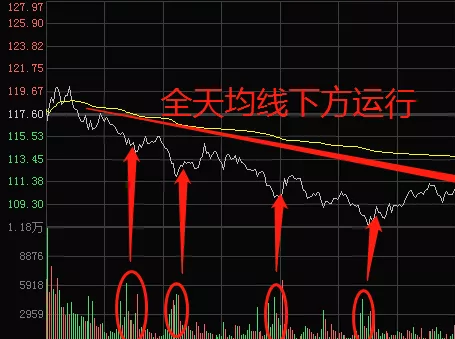

2.全天均线下方运行,砸盘放量

这种分时走势,比较典型常见的,从一早就开始在分时下方运行,一反抽到分时位置,立刻绿柱放量砸盘;

每一波分时反抽都是无量,砸盘时却伴随着巨大量能,这就是一种抛压非常强的信号;

当天卖点都是找分时反抽接近均线附近,这种票次日大概率都是会有次低点;

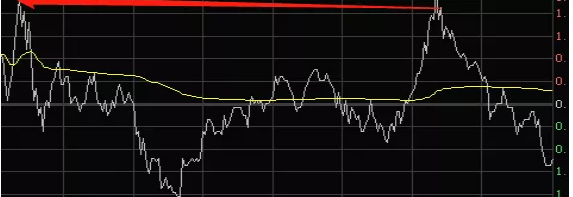

3.分时二波拉升不过前高

有的强势股早盘会出现一波急速拉升,然后持续回落;

下午一般会出现第二波拉升动作,而第二波拉升高度没有超过第一波高点,一般这时候趁第二波分时拉升回抽次高点就是卖出机会。

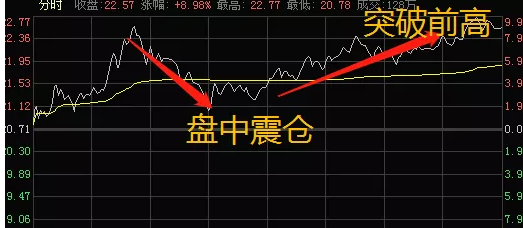

4.分时震仓,突破前高

这种分时是市场上比较常见的,一般是早上出现一波急速拉升动作,然后股价开始回到日内均价线附近震荡;

下午第二波拉升动作,放量突破早前高度,一般这种就是典型的日内震仓手法,第二天一般都会有溢价机会。

5.急拉后维持均线运行

如前两天我们刚做的华峰;

开盘前半小时出现一波大单拉升,一般是瞬间拉升5%以上,甚至涨停板,然后回落;

此后,然后全天维持在日内均价线分时运行;

这种一定要注意股价位置,如果是低位票,全天量能在1.5~2倍成交量,大概率都是试盘动作,如果高点没来得及出,次日往往还有机会反包;

6.开盘一秒钟拉升

这种俗称“秒SHE”,开盘一秒钟迅速拉升巨大涨幅,可能是10%~20%,然后第二秒直接回到原型;

这种票也是小庄股常见手法,吸引散户注意,当天一定会异常放巨量的,后面最起码都是阴跌几个月时间,遇到这种情况一个字“溜”。

炒股方法千百种,都是孰能生巧,所有的基本功扎实了,就可以汇总,活学活用;

就如做数学题一样,先审题,心里要清楚这道“题”需要用那种方法解读?做到会活学活用

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/IB7IZPNC-2Zczi-zbXQBYA

ps:3700字

风格切换模型

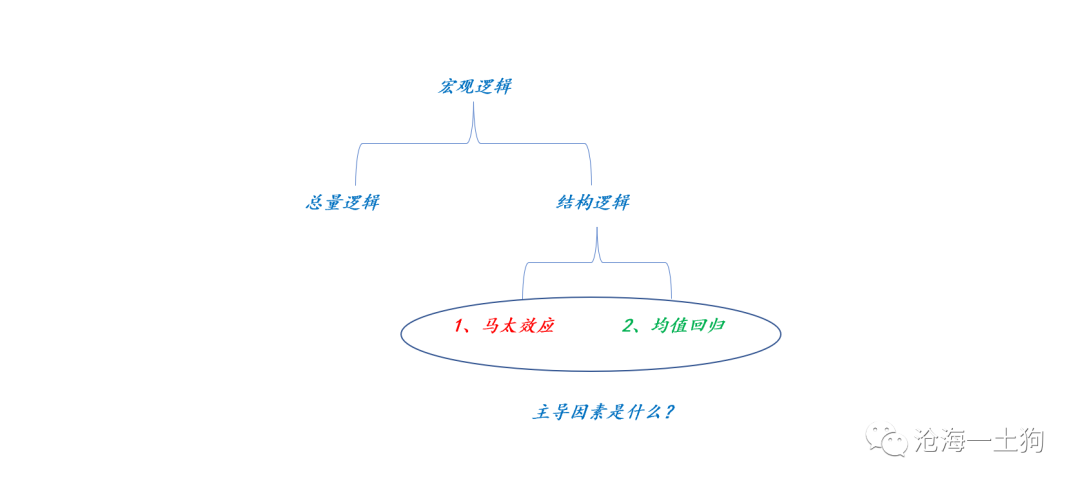

对于股票市场,除了总量逻辑之外,最重要的宏观逻辑就是结构逻辑,更通俗的叫法叫风格切换。

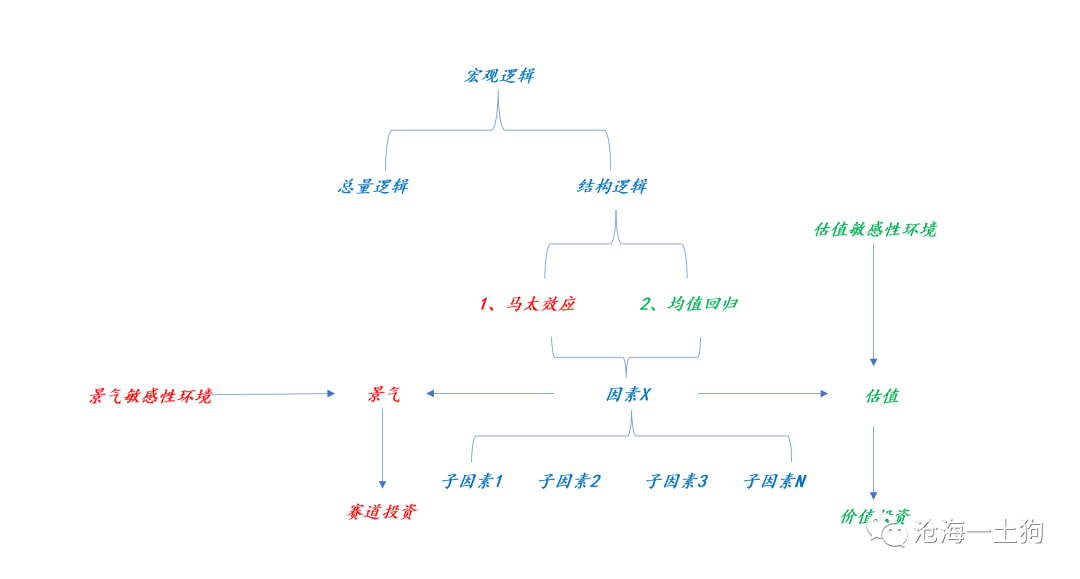

风格切换很难把握,这是因为风格切换下有两个竞争逻辑:1、马太效应,走强者恒强;2、均值回归,走高低切换。具体的分类系统如下图所示,

两个竞争逻辑的存在性毋庸置疑,我们能经常性地感受到他们的存在。但是,我们还搞不清他们背后的动因,是什么因素促使市场走马太效应?又是什么因素促使市场走均值回归?这背后的动因是一组因素,还是一个因素?

事实上,从形式逻辑的角度来讲,一个因素就足够了,具体结构图如下所示,

不难发现,再多的子因素1至N其实都可以合并为或映射为一个宏观因素X,当宏观因素X弱的时候市场走马太效应;反之,市场走均值回归。

所以,从形式逻辑框架搭建的角度只需要一个宏观因素X,不需要额外的因素(证毕)。

十二杯子隐喻

推理到这一步还有些抽象,我们需要一个直觉上的案例,激活我们的感性系统,使得理性和感性协调。我们需要一个隐喻(metaphor)。

事实上,我早就找到这个抽象框架了,但迟迟没有找到一个合适的隐喻,直到最近才找到一个满意的。

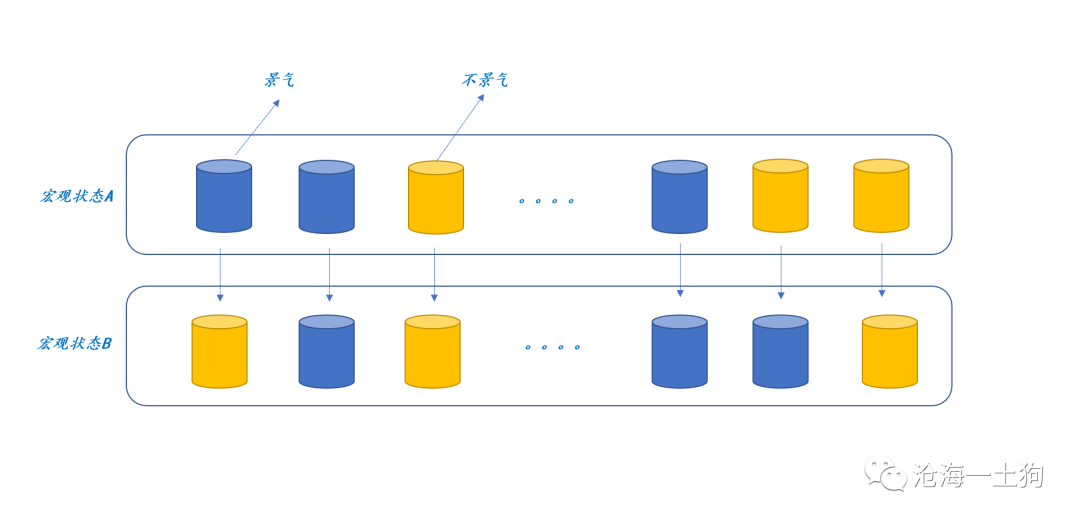

我把这个隐喻叫做“十二杯子隐喻”,这个隐喻是这样设置的:

1、有十二个大小相同的杯子;

2、一些杯子贴着景气的标签,另一些贴着不景气;

3、有等量的水,但这些水都比较有性格,一类只愿意待在贴着景气标签的杯子里,另一类只愿意待在贴着不景气标签的杯子里;

4、喜欢景气的水,在贴着景气标签的杯子里均匀分布;喜欢不景气的水也是类似的。

初始状态下,假设有六个景气杯子和六个不景气杯子,所有杯子的水量相同。

我们再假设景气的杯子边际减少,不景气的杯子增多。根据游戏规则,喜欢景气的水会继续待在景气的杯子里,因为景气杯子减少,所以景气杯子的平均水位升高;对称的,喜欢不景气的水会继续待在不景气的杯子里,因为不景气杯子增多,所以不景气杯子平均水位降低。

不难发现,景气的杯子越少,景气杯子的平均水位越高;与此同时,不景气杯子的平均水位降低。一些杯子的平均水位越来越高,另一些杯子的平均水位越来越低,我们把这个过程叫做马太效应,

相应的,我们还可以再走一遍相反的流程,假设更多的杯子被贴上景气的标签,于是,景气的杯子开始增多,景气杯子的平均水位逐步下降,不景气杯子的水位逐步提高,我们把这个过程叫做均值回归。

在“十二个杯子隐喻”的框架中,马太效应和均值回归可以来回切换,背后的驱动力则是标签的切换,即有多少杯子的标签由景气切换成不景气,有多少杯子的标签由不景气切换成景气。

如上图所示,蓝色杯子代表景气,黄色杯子代表不景气,每一个杯子都可能从景气变为不景气,或者从不景气变为景气,这是中微观逻辑。

在任意时间点,对整个系统的宏观状态有个概括描述——贴“景气”标签杯子的个数,我们称其为宏观景气度。不同的时间点,宏观状态可能不一样,景气数从N增加到N+1代表宏观景气度提升;景气数从N减少到N-1代表宏观景气度降低。

整个系统是走马太效应还是均值回归和单一中微观逻辑无关,中微观逻辑可以走得很混乱,但整个宏观状态会表现出某种规律性。

整个系统的景气度上升,系统走均值回归;整个系统的景气度下降,系统走马太效应。

透过水晶球看现实

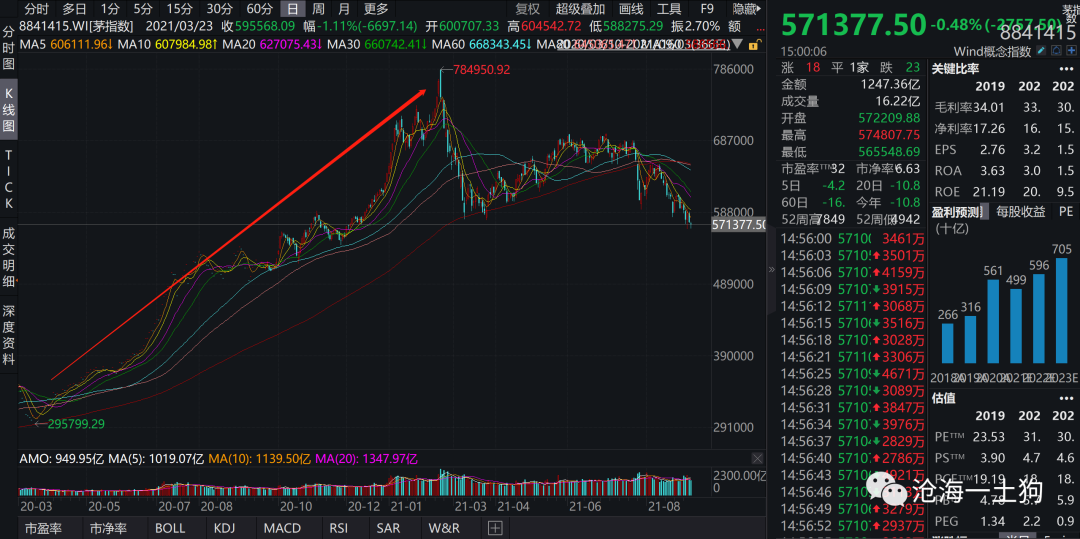

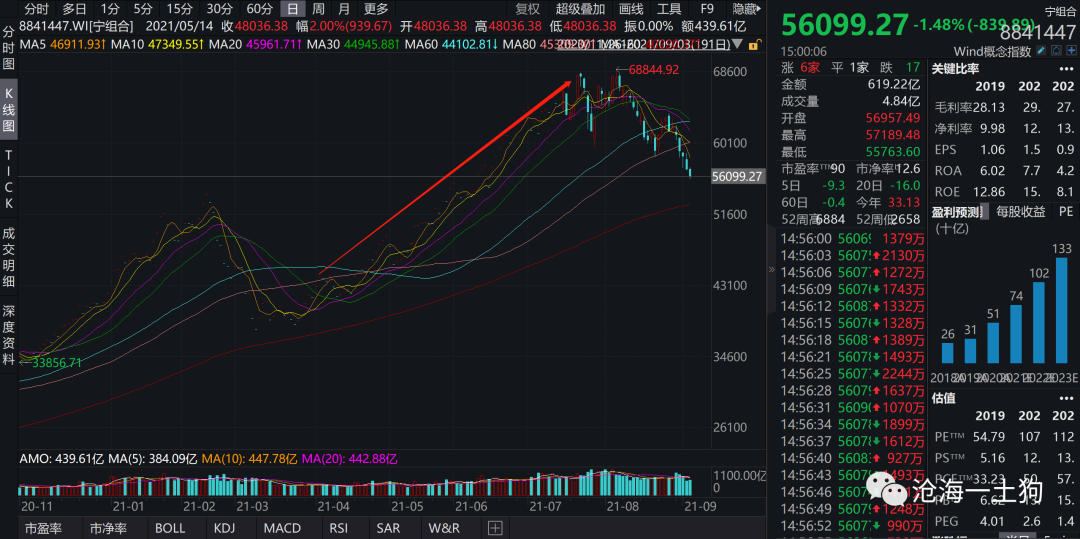

如果仅仅关注中微观逻辑,我们无法解释为什么宁德时代的估值能那么高,也无法解释为什么春节期间茅台的价格能到2600 。但是,考虑到宏观逻辑的贡献,这一切就好解释了。在特定时间段,宏观景气度不行,市场走极致的马太效应,而茅指数和宁组合是该时间段的景气板块。

不断下行的经济景气度会莫名其妙地推高景气板块的估值。

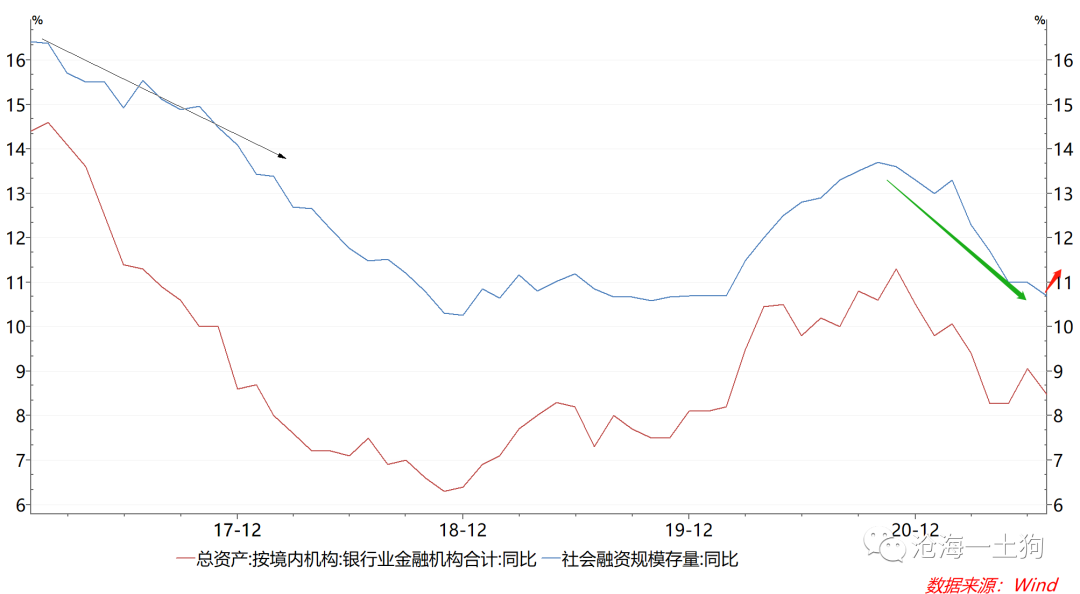

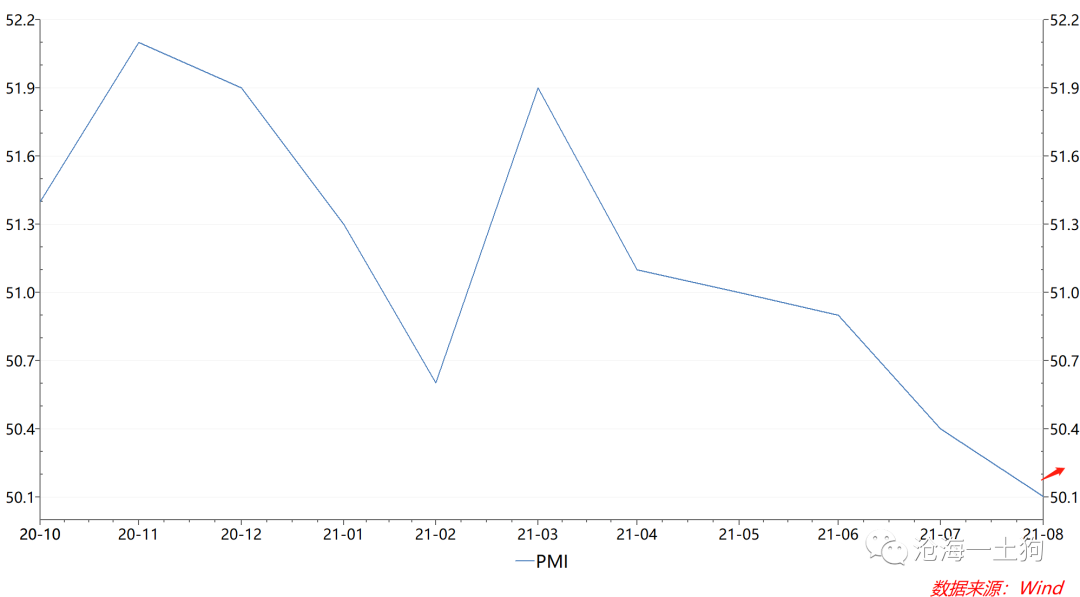

宏观逻辑会帮我们回答这两个问题。zzj会议之后,财政政策和信贷政策都开始转向,政策底在zzj会议落地的当天确认(ps:参照8月1日的《拐点将至》一文),之后,市场底和经济底也会依次确认。随着逆周期调节政策的加码,经济极大概率会触底反弹,推动市场的宏观景气度上升,市场开始走均值回归。

目前,市场已经预期到了经济景气度即将回升,宏观逻辑开始起作用,9月伊始,代表低估值的价值股触底回升,而代表高估值的宁组合持续调整。

中报季结束之前,价值组合受到糟糕的历史业绩影响,政策底之后又回踩了一波,做了一个市场底出来;中报季一结束,市场又开始交易经济景气度回升的预期,上证50指数连续多个交易日跑赢宁组合。

未来随着社融企稳,虚拟经济对实体经济的支持不断地加强,我们将看到经济景气度的回升,宏观结构逻辑从马太效应切换到均值回归。

估值视角看故事

经济学的本质是研究稀缺性,然而,稀缺性的本质是思考相对性,思考事物的对立统一。

所以,我们是无法仅仅从景气这一个特例彻底理解因素X的意义的。我们还应该找一个不同于景气的特例,来完成相对比较。

事实上,市场一直在追逐两种稀缺性:景气和低估值。

但是,又景气估值又低的板块往往很稀缺,二者往往有冲突,景气板块的估值往往是高的,低估值的板块往往不景气。

鱼与熊掌不可得兼,所以,人们得做出取舍。

怎么取舍呢?最重要的是看大环境,如果大环境景气度低,景气稀缺,低估值不稀缺,于是人们都倒向了景气;如果大环境景气度高,低估值稀缺,景气不稀缺,人们又会倒向低估值。

所以,大环境才是那个指挥人们做出景气和低估值取舍的指挥棒。

这其实也是自下而上投资的缺陷,宏观逻辑——即涌现的部分你看不见。

你又会发现,追高景气不香了;不管景气不景气,估值合理最重要。

三十年河东三十年河西,我们很快就能看到这一天。

形式逻辑的闭环

当然,分别从景气和估值的角度讲一遍宏观逻辑切换的故事,并不仅仅是想为价值投资说句公道话,还是为了理论框架的完备性。

其实,因素X既可以贴景气度标签,也可以贴估值标签,二者是等效的。也就是说,最重要的是框架本身,即隐喻框架本身,无论你贴什么标签分析,效果是一样的。

代入景气标签,我们可以看到,前一段时间,整个环境是景气敏感性环境,一个行业景气不景气特别重要,所以赛道投资大行其道。

代入估值标签,我们又可以看到,前一段时间,整个环境是估值不敏感环境,一个行业估值低不低不重要,所以价值投资被压抑的很厉害。

标签不同,结论一致,主要靠的还是框架的一致性。

(ps:通过这个案例,我们把等效性也说明白了,以后要用到这个概念。)

所以,也别骂价值投资了,那些老将之所以硬着头皮去楞买,并不是因为他们傻,恰恰相反,是因为他们水平足够高,经验足够丰富,他们是真正经历过周期的,能买到好公司的便宜货,也只有这种公司景气度暂时不行且宏观环境走马太效应的市场。否则,估值又怎么能那么低呢?

每隔一段时间,价值投资都会被捧上神坛;再隔一段时间,价值投资又会被扔到垃圾堆里;反者道之动。

End

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8VOClQycuPFIfKzFHAVCDQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Ej_e5CM16laKFHgs8KILsg