转自:https://mp.weixin.qq.com/s/x_pG3ynZrQW-7LdfZpI9Xw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/x_pG3ynZrQW-7LdfZpI9Xw

人分贵贱,资产更是如此。

事实上,正是资产的贵贱,把人的贵贱给体现了出来。

在猪价飞涨的时代,在大量原材料价格腾飞的时代,在货币超发的时代,在财政不惜代价的超支的时代,硬核资产的价格不涨,那还有什么会涨呢?

最近,投资圈一直有一个说法,我们拿出来讨论一下:

观点是,中国的房子占居民家庭的占比大约7成,股票大概1成;未来可能政策会引导房子的占比变成5成,股票变成3成。

有没有道理?好像有点道理!

但是,这并不重要!

无论是房子、还是股票,买多少,取决于个人财力,更取决于你买的理由。

全国现在满地都是房子,可唯有核心城市的优质房子才适合配置;

同样,大A里全是股票,可真正适合建仓后长期持有的,也唯有优质党产股。

因此,真正的核心,从来不是这个占比。

只要能够最终赚到钱,占比的问题,先要看个人的喜欢、财力情况、举债能力等等。

真正的核心是,你真的买对资产了嘛?!

买对了,大叔都是型男;

买错了,八块腹肌,还抵不上人家腰间一大块赘肉。

资产荒,其实是特指优质资产荒,即能够产生源源不断正现金流的资产。

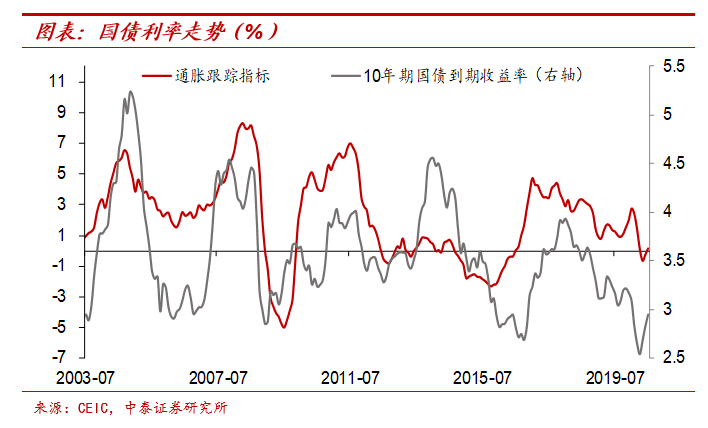

1、周期的错觉:经济先上后下。我国本轮宏观经济的走弱并不是完全由新冠疫情导致,疫情只是加速了经济下行的节奏。短期数据来看,地产投资销售仍在支撑经济,但更多来自积压需求和投资的集中释放,等到“填坑”过程结束后,经济仍是趋于下行。除了地产因素之外,地方债务监管使得广义财政受限、疫情的反复持续制约需求、全球处于弱复苏制约外需,都意味着我国经济面临先上后下的局面,未来两个季度,大概率会看到经济向下的拐点。

周期的错觉:经济先上后下

1.1 房地产或先上后下

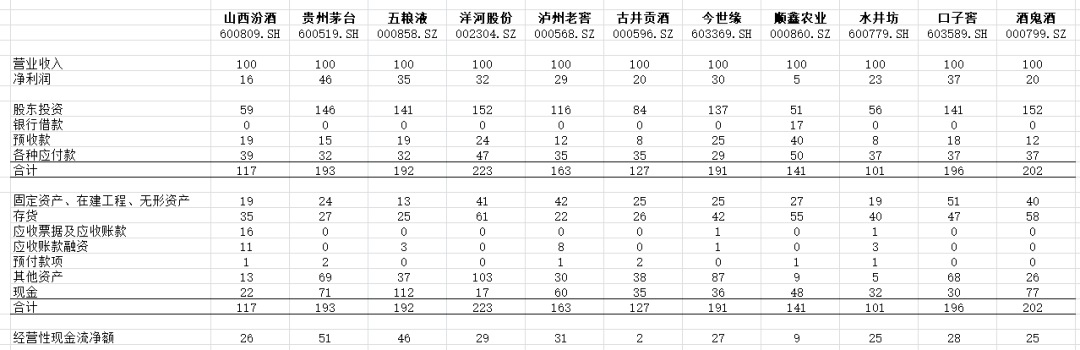

本轮宏观经济的走弱并不是完全由新冠疫情导致的,主要的经济指标几乎都是从2018年就开始下滑了。疫情只是加速了经济下行的节奏而已,并不是改变了趋势。

而下行压力的主要来源是房地产市场的逐步降温。我国居民有六成以上的财富,直接或者间接配置在了房地产相关领域。在过去十年里,我国1/3左右的经济增长,是由房地产直接或者间接拉动起来的。地方政府对土地财政依赖依然很大。可以说,房地产仍是我国经济的主导变量。

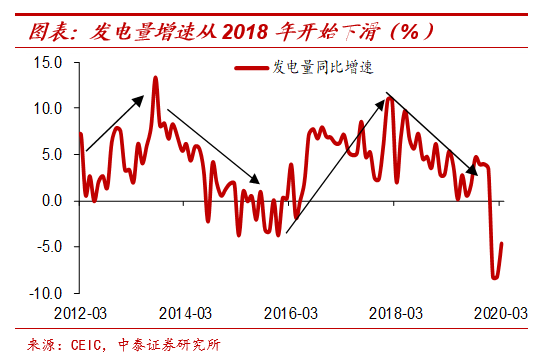

但是从2018年以来,棚改货币化政策逐渐收紧,房价下跌城市开始增多,库存开始累积。房地产市场的逐步降温是2018年以来经济下行压力的重要来源。

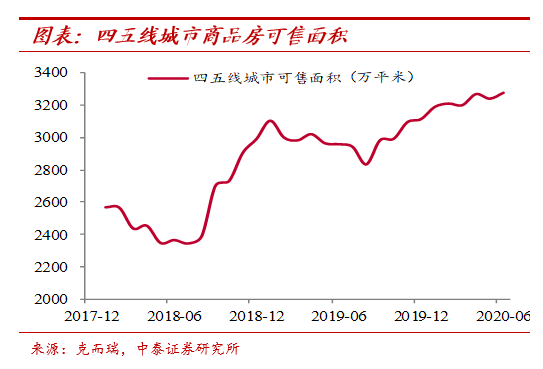

小城市的下行压力尤其大。小城市的房地产市场在2013年就已经见顶,所以才出现量价齐跌的情况。在棚改货币化人为创造需求、居民追涨杀跌的情况下,小城市迎来了一波繁荣,但也进一步透支了需求空间。过去几年,我国房地产销售每年维持17亿平米的天量水平,每年销售出的房子能够容纳4000万人居住,而每年城镇人口只增加2000万,房子明显是超卖的。但棚改政策减弱,小城市又长期面临人口净流出的压力,往前看几年,小城市房地产市场的调整压力都非常大。

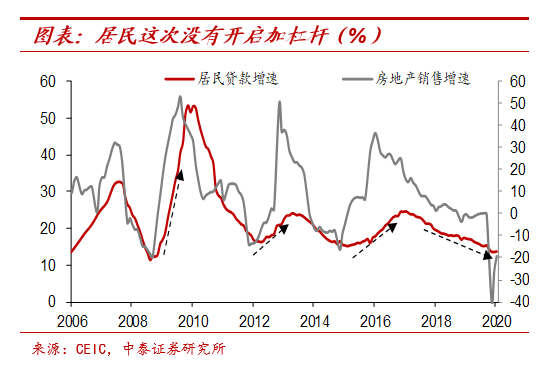

09年、12年、15年经济的企稳回升,都开始于居民加杠杆,背后就是房地产市场的复苏:经济不好-政策放松-居民加杠杆、地产销售好转-企业加杠杆、房地产投资和工业经济好转。所以大家普遍看到的社融领先经济半年,更多是因为房地产销售领先房地产投资半年,本质上是房地产周期在发挥作用。

从当前情况来看,居民部门并没有明显加杠杆的趋势,反映企业活期存款的M1也处于低位水平,这就说明房地产市场很难开启持续上行的周期。

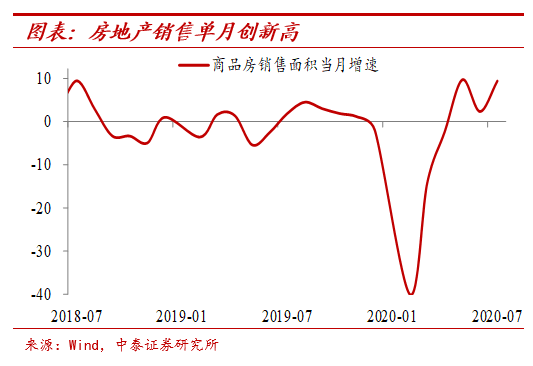

不过,从短期数据来看,房地产依然表现亮眼。7月房地产投资单月同比增速达到了11.6%,房地产销售单月同比增速再度回升至9%以上,为过去两年的最高点。但从政策上来说,其实房地产的政策并没有明显放松,部分上涨的城市调控迅速收紧,房住不炒依然是大基调。

所以房地产数据短期向好,主要来自一季度积压需求的集中释放,生产投资也在赶工,三个季度应该干的活集中在两个季度干完,就会看到短期同比数据非常好。但等到“填坑”过程结束后,房地产销售和投资都会回到下行的大通道上来。所以未来房地产经济会出现先上后下的走势。

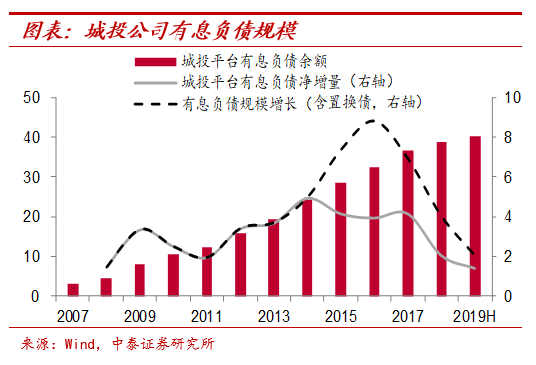

除了房地产的因素以外,2018年以来的经济下行,和广义财政的收紧也有一定关系。从2017年中以来,中央严控地方政府债务增量,终身问责,倒查责任。地方政府隐性负债扩张明显放缓,城投公司有息负债增量连续两年下滑,基建投资增速也是从2018年以来大幅下降。往前看,尽管专项债、特别国债对基建支持力度增加,基建会继续回升,不过力度恐怕比较有限。

1.2 需求恢复遇到瓶颈

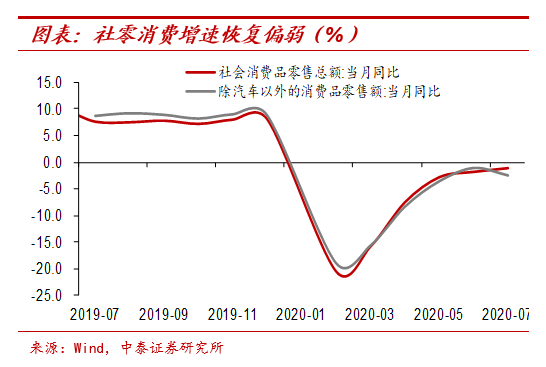

从需求端来看,恢复已经进入瓶颈期。7月社会消费品零售总额增速仅仅从6月的-1.8%回升至-1.1%,不仅继续保持负增长,而且恢复速度有所放缓。剔除汽车后,7月消费品零售增速反而下滑至-2.4%。7月服务业生产指数增速也仅仅回升至3.5%,和疫情之前7%附近的增速还有很大差距。

如果医学上未战胜新冠病毒,大家对病毒始终会有所恐惧,尽量减少出行,城市间、城市内的人员流动都会受到限制。再加上今年居民收入减少、失业增加,对需求端始终会形成压制作用。

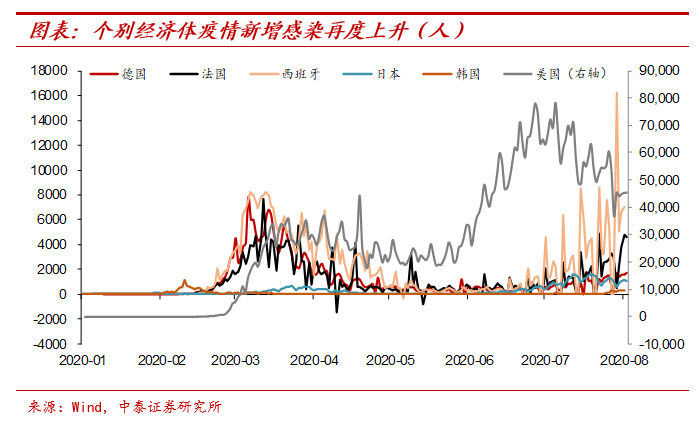

往前看,不排除我国疫情再度点状爆发的可能,进一步打压需求。近两个月,美国疫情二次大爆发,欧洲的德国、法国、西班牙,亚洲的日本、韩国的新增确诊人数也有所抬头。不能排除我国四季度有零星点状爆发的可能,即使新增人数不多,但政策收紧对经济的影响却会比较大。

即使到明年,疫苗投入使用,治疗药物研发出来,疫情完全过去了,需要考虑两个问题。一个是房地产市场的均值回落问题,会对宏观经济构成下行压力。另一个是债务的问题,今年延期还本付息的债务需要明年开始偿还,在疫情期间企业收入大幅减少,又增加了债务来维持正常运营,但是企业挣得的收入是不需要偿还的,而债务在未来几年需要偿还,这些都会压制企业的开支,影响经济增长。

1.3 外需恢复没那么快

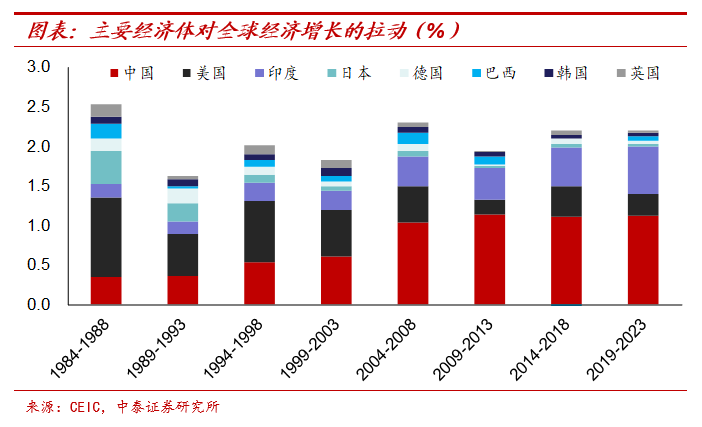

在2000年之前,美国是全球经济增长的主要贡献者,例如80-90年代全球1/4以上的经济增长是由美国贡献的。而2000年之后,中国对全球经济增长的边际贡献逐渐超过了美国,全球1/3的经济增长是来自中国的强大贡献。尤其是08年之后,这一趋势非常凸显。如果中国经济走弱,全球经济恐怕也是一种弱复苏的状态。

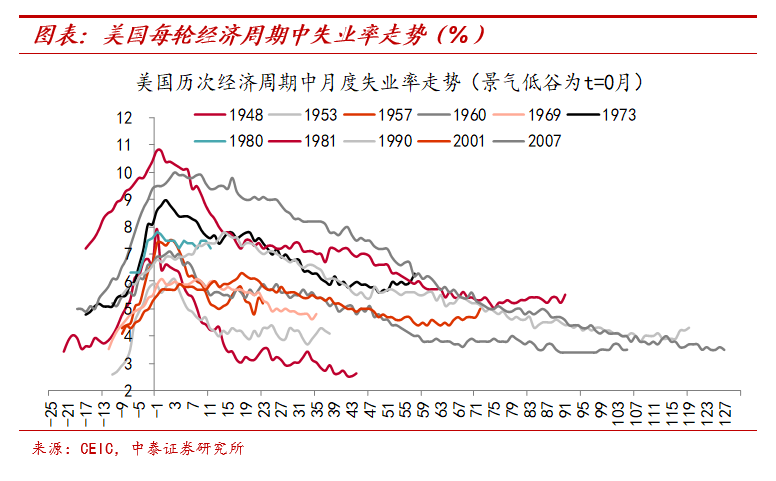

而且从美国历轮经济周期来看,衰退容易复苏难。每一轮美国经济周期中,失业率从最低飙升至最高位往往在一年内完成,而重新回到低点平均需要将近5年时间。也就是说,靠市场自发修复的过程,往往是比较缓慢的,所以美国后续经济复苏的斜率也会比我国慢很多。

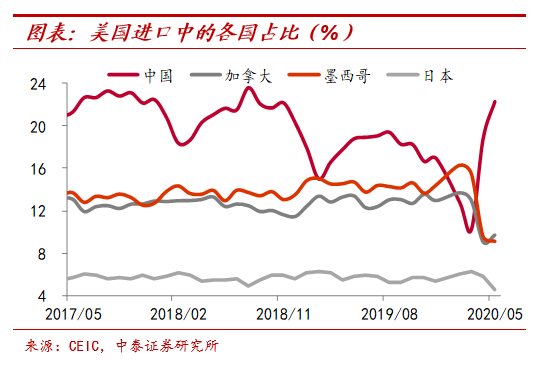

而我国短期出口数据在全球一枝独秀,很大程度来自供应端的因素。我国和海外的疫情错位,海外供应链受到冲击较大,部分订单是转向我国生产的。所以就会发现我国的出口增速远远好于其他经济体,在欧美进口中的占比也大幅飙升。如果后续海外供应链恢复,这部分增加的需求会趋于下降,再加上医疗物资的出口也会有回落的压力。所以往前看,即使海外需求缓慢恢复,我国出口的修复程度可能也会比较有限。

1.4 政策兼顾长期防风险

从政策的角度来看,新发展理念更加注重短期稳增长和长期防风险的平衡。2019年一季度经济反弹后,政策方向很快收紧。最近两年的政策均是如此,经济好了就收一收,差了就放一放,和之前的持续刺激、持续收紧明显不同,根本原因是我们所处的内外、长短期环境和以前不同。外部来看,大国之间的竞争关系长期存在,过去的发展模式遇到挑战。内部来看,房地产泡沫、债务问题突显,再进一步强刺激只会让问题更为严重。所以政策会在短期稳增长和长期防风险之间进行平衡。

尽管7月会议大基调未变,但对经济形势的判断明显不同,而且前期信用宽松后,部分资金流向房地产、股市等资产领域,增加了风险。所以预计后续的信用政策会控制节奏,更加强调精细化管理,注重直达实体。

如果政策不再强刺激,经济就会沿着长期的方向逐步降温。而且政策力度轻微、节奏变化快的情况下,本轮经济下行的周期也会很长。至少在未来一年以上的时间里,恐怕很难看到经济趋势性向上的大拐点。而且在房地产经济未见底之前,宏观经济都不会见底。因为过去十年,没有一轮复苏,是没有地产参与的。

所以综合来看,我国经济在短期上冲后,大概率会在未来两个季度内看到向下的拐点。明年一季度尽管同比增速会很高,但这个高主要是由今年一季度的低基数导致的,没有太大意义。而更应该关注明年一季度的环比指标相比往年同期如何,如果弱于往年同期,说明经济在走弱。就像09年一季度经济也大幅下滑,导致10年1季度的经济增速非常高,但股市和债市其实都没有向经济好的方向走。

纸币的泛滥:黄金长期上涨

如果全球经济疲弱或下行,货币宽松就会继续。而从宏观维度看,要理解过去和未来的大类资产配置,就必须理解纸币主导的货币政策,尤其是对黄金的理解,至关重要。

2.1 黄金天然对抗超发

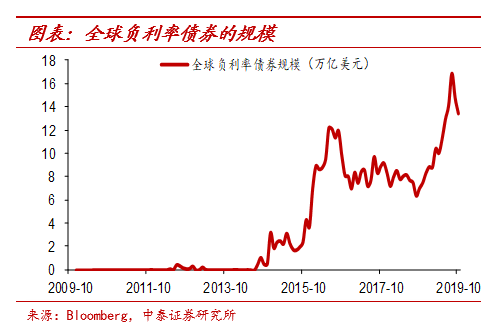

过去几十年,全球纸币政策几乎演绎到了极致:从正常的利率调控政策到零利率、负利率,甚至再到QE和“直升机撒钱”;各国央行从调控短端利率到调控长端利率,从购买优质资产到购买劣质资产,从有偿借出钱到免费送钱。

而保障货币的地位最核心的一点就是稀缺性。比如贝壳、石头、鸟类羽毛等等都曾作为货币被使用过,还有监狱中的香烟、酒、茶叶等也都可以成为货币,归根到底是因为它们在特定时期、特定场合下是稀缺的。但随着人类技术的进步,很多过去稀缺的商品变得不再稀缺,贝壳、石头、鸟类羽毛被大量发现,就很难再承担货币的功能。

这是因为,当一种商品可以被大量生产出来,那么这种商品作为货币属性的“信誉”就会丧失。比如,最开始人类要找到贝壳很困难,可能需要投入大量的劳动时间,但如果突然到了海边,发现遍地都是贝壳,那谁还会愿意拿自己辛辛苦苦采摘的果实、冒着生命危险获取的猎物,去换取唾手可得的贝壳呢?同时大家手里原有的贝壳也变得一文不值了,这就是货币贬值带来的财富转移,其实就是钱不值钱了,大家对该种货币的信誉也会大打折扣。

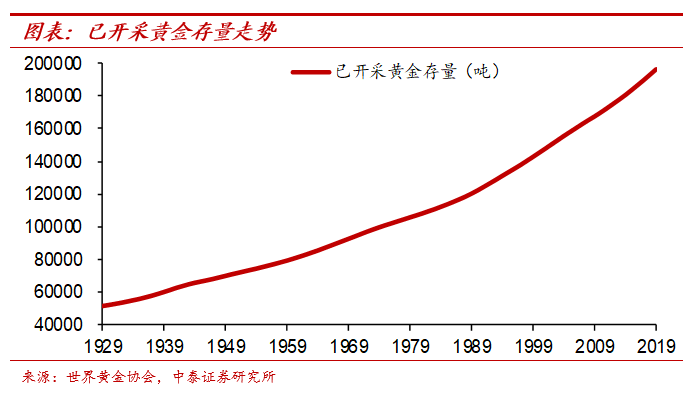

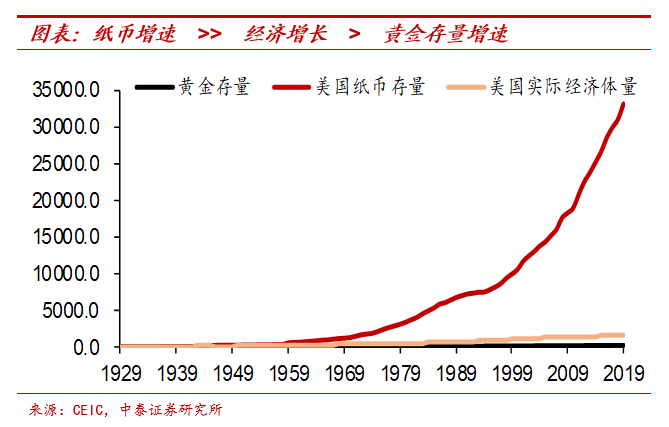

纸币归根到底是“纸”,是人造的货币,其稀缺性主要靠发行者的“自觉”,但往往无法保证。而黄金的稀缺性是大自然保证的,是一种天然的货币。黄金是大自然中极其稀缺的资源,截至2019年末,已经开采到地面上的黄金总存量有19.7万吨,已经探明的地面下的黄金储量还剩下4.7万吨。在过去的120年里,已经开采出的黄金存量年均增速只有1.5%,即使考虑到技术的进步,过去20年中的黄金存量增速也只有1.6%。

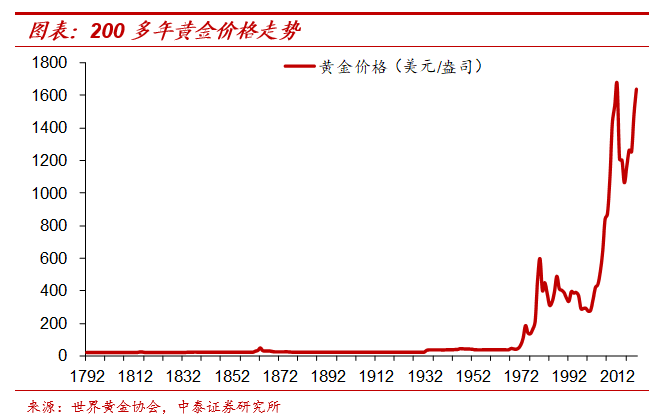

所以黄金价格的“腾飞”,就开始于纸币泛滥的时代。1971年美国停止美元兑换黄金,全球进入了不受控制“印刷”纸币的时代。在1971年之前的180年时间里,黄金价格年化涨幅不到0.5%;而从1971年至今的近50年里,年化涨幅达到了7.6%。相对而言,从1971年至今,美元对黄金贬值了97%,果真成了“纸币”。

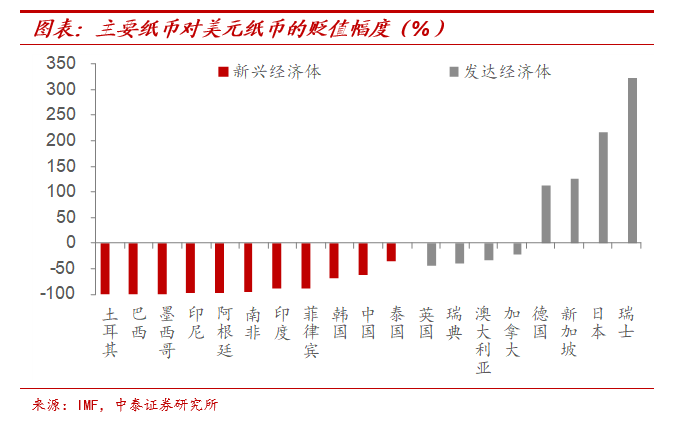

其它纸币的贬值幅度更大。1971年以来,土耳其、巴西、墨西哥、印尼、阿根廷、南非等新兴经济体的货币,仅仅对美元的贬值幅度都有90%以上,对黄金的贬值幅度那就更多了;印度、菲律宾、韩国、中国货币对美元的贬值幅度也有50%以上。

主要发达经济体中,1971年以来,英国、瑞典、澳大利亚、加拿大货币对美元也有贬值,但幅度远远小于新兴经济体。德国、新加坡、日本、瑞士货币对美元有明显的升值,但考虑到美元兑黄金的贬值幅度,所有的纸币对黄金都是大幅贬值的。

背后的原因就是纸币超发导致相对稀缺性发生变化。从1971年开始算,美元纸币增长了21倍,美国经济实际增长2.7倍,黄金存量只增长了1.1倍。黄金的增长速度,不仅远远慢于纸币的“印刷”速度,也远远低于其他商品的生产速度。所以,如果纸币大量印刷,以纸币标价的稀缺商品或资产的价格就会长期上涨。

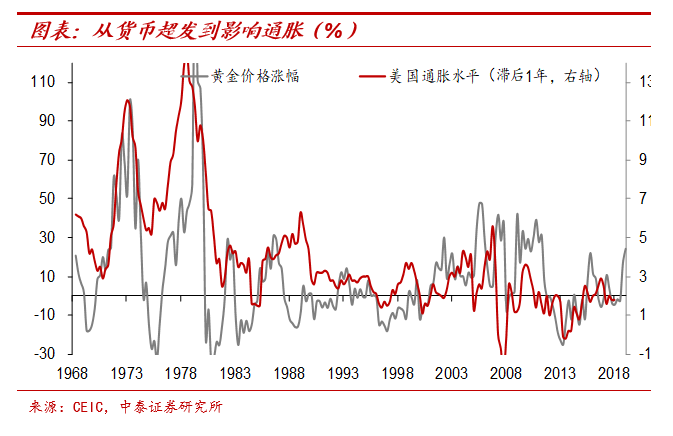

2.2 货币超发不止,黄金行情不结束

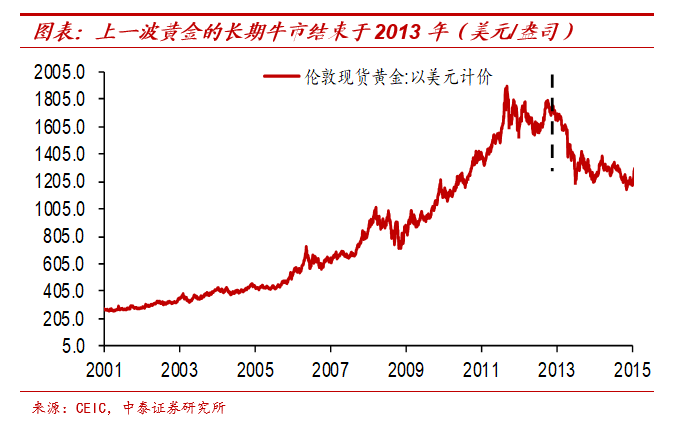

上一波黄金的十多年大牛市终结于2013年,和美联储超发货币的节奏放缓有很大关系。因为从2012年起,美国的多项经济指标就开始不断释放积极信号,所以在2013年已经开始讨论货币刺激规模缩减的问题。2013年5月伯南克提出美联储可能要缩减QE的规模,直到2013年底的议息会议上,美联储决定开始行动。当时黄金价格在一年时间里暴跌了28%,可以说,美国超发货币节奏的放缓,是黄金牛市结束的最直接原因。

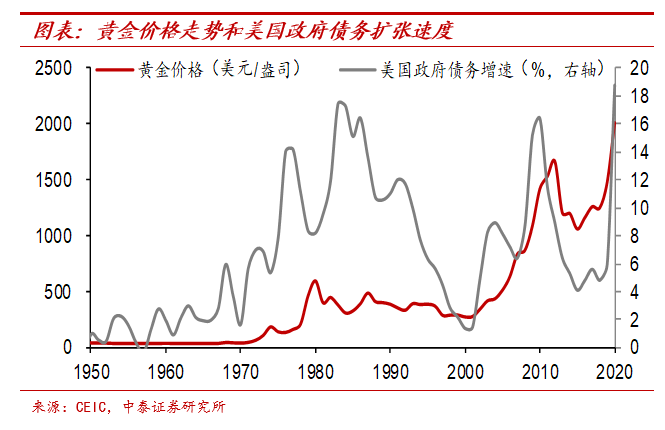

本轮黄金的行情还未结束。我们不妨用美国政府债务扩张速度来代理货币超发的程度,每一轮美国政府债务大幅扩张,都会带来黄金的大行情。比如上世纪的70年代、2001年-2012年、以及2018年至今这一轮黄金价格上涨。尽管当前黄金价格在历史高位徘徊,我们认为黄金的大行情还不会结束。主因在于美国疫情二次爆发,经济恢复还需要较长时间,货币超发的步伐仍会继续。

2.3 资产的通胀甚于商品

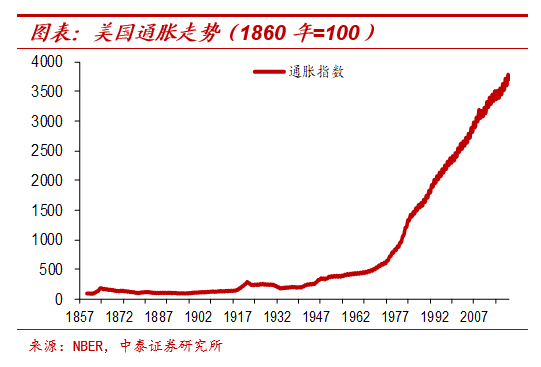

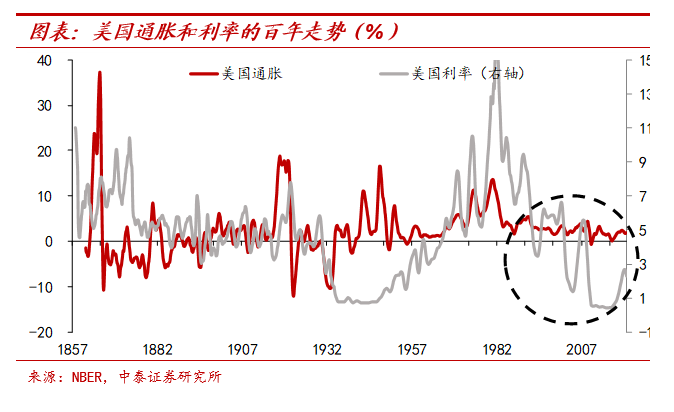

如果拉长历史来看,全球通胀的加速也开始于纸币超发时代。打个比方,如果美联储宣布所有的1美元都变成2美元,那物价不就可以翻倍了吗?所以在1971年之前的110年时间里,美国通胀上涨了4.7倍,年化1.6%;而1971年至今的49年时间里,美国的通胀上涨幅度就达到了5.5倍,年化高达3.9%。

而且在1971年之前的110年里,97%的物价上涨集中在美国内战、一战、二战期间的10多年时间里,也是和纸币超发有关;其它100年时间中基本上没有通胀。

在1971年之前的110年,35%的时间里美国CPI同比是为负值的,出现了明显通缩。而从1971年至今,美国CPI基本上没有出现过负值。

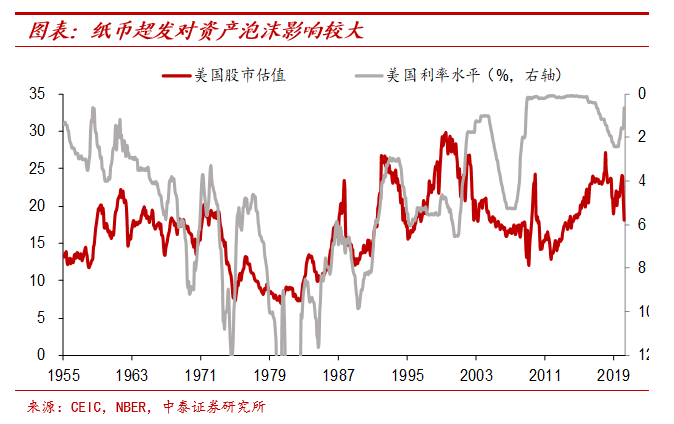

不过从80年代至今,美国没有再出现过“像样”的通胀。解释全球低通胀的原因很多,贫富分化或许也可以提供一个视角。

如果一个经济体有10单位居民,2单位“富人”,8单位“穷人”。如果央行发行的纸币流到8单位穷人那里,穷人的边际消费倾向高,衣食住行的价格可能很快就涨起来了。但如果纸币流到了2单位富人那里,衣食住行都有了,怎么办呢?买资产。

随着经济的发展,财富越来越倾向于集中到少数群体,超发的货币也越来越倾向于流向少数群体,所以很容易推升资产的通胀,很难推升大众消费品的通胀。

所以商品类通胀低迷的同时,资产泡沫却此起彼伏。2000年以来,美国先是经历一波股市泡沫破灭,之后房地产泡沫,07年地产泡沫破灭,股市泡沫又起来,今年股市泡沫破灭后,在大规模货币宽松下又拉升回来。而且,当前货币政策不仅仅要考虑经济基本面,也要考虑资产泡沫的问题,因为泡沫一旦破灭,经济也会受到巨大的冲击。

所以往前看,考虑到经济复苏的节奏,未来全球货币宽松政策的退出是缓慢的。而在贫富差距较大的情况下,大众消费的商品类通胀的恢复会比较缓慢,而资产类的通胀会一波接着一波。

“类黄金”:稀缺性、活得久

在货币超发的大背景下,除了黄金以外,还有哪些资产长期更为受益呢?其实黄金之所以能够对抗货币超发,是因为其具有两大属性:一是稀缺性;二是活得久,能够长期储藏价值。在纸币不断超发的情况下,具备这两大属性的资产都是受益的。

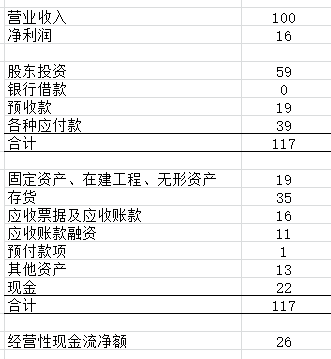

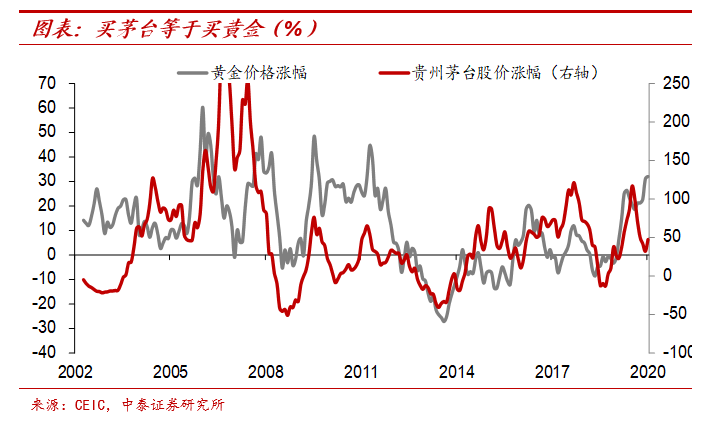

我们几个月前提出“买茅台=买黄金”,是因为茅台酒也具有这样的属性:茅台酒每年供给的量是有限的,而且每年会“喝”掉一部分,剩下来的存量很少,满足稀缺性;另一方面,白酒储藏起来,内在价值不仅不会损耗,还会提升,能够长期活下来。所以茅台股价和黄金价格走势具有一定相关性,其实背后就是货币超发导致的,茅台是股市中的“黄金”。

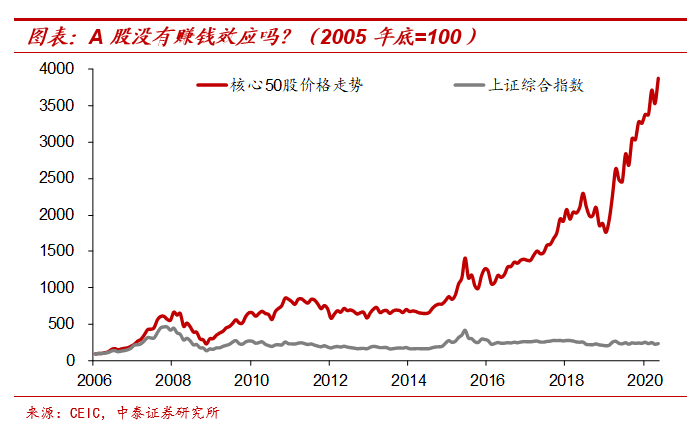

股市中的核心资产也是“类黄金”。从2006年开始算,上证综指在14年时间中只上涨了1.4倍,但是如果我们将A股中最核心的50只股票选出来,在14年时间里上涨了38倍,远远超过了大盘走势。每次系统性大跌导致的优质个股的回调,都是长期加仓买入的机会。这是因为这些核心资产也具有“黄金”属性:好公司相对稀缺;长期、或者至少在可预见的未来能够活下来。

所以不是A股长期没有赚钱效应,而是这个市场存在两种不同的投资风格:一种是在合适价格买入优质资产,长期持有,赚长期的慢钱;另一种是追逐热点、“割韭菜”,赚短期的快钱或者亏钱。

而当前大家普遍预期的周期股难有大趋势,机会仍在新经济领域。因为只有在经济持续上行周期的时候,周期股才会有大机会,当前明显不是这样的情况。所以周期股虽然估值较低,在经济数据短期向好的情况下,有反弹的机会,却很难有反转的趋势性行情。中长期看,待经济回落后,货币宽松的步伐仍会继续,资本市场更多的机会可能还是来自新经济领域的稀缺资产,短期虽然估值高有回调压力,但如果出现明显下跌,反而是中期布局好机会。

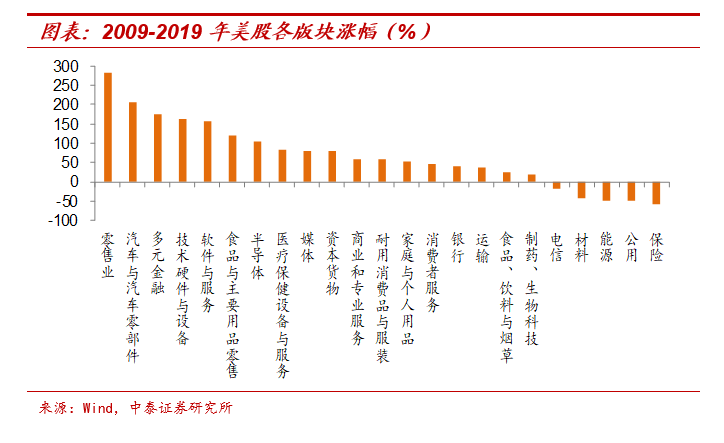

如果看的更远一些,我们认为,未来A股会越来越像美股。回顾美股过去十多年走势,周期类行业的走势整体要远远落后于消费和科技行业,而且内部结构越来越向头部集中。在我国房地产经济趋于下降的背景下,A股也会越来越向新经济领域的优质资产集中。

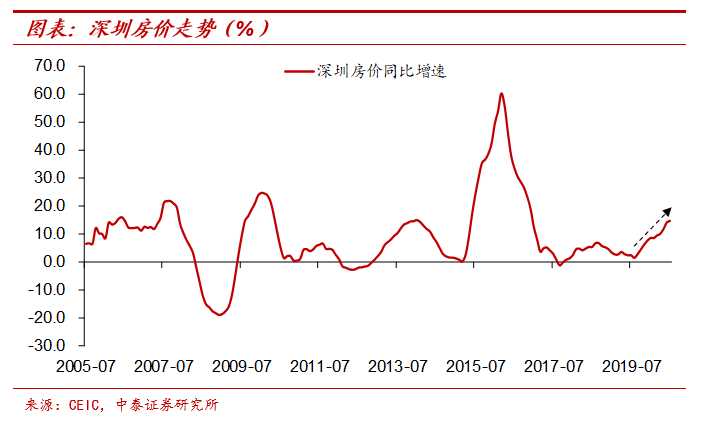

核心城市核心地段的房产,也受益于货币超发。今年疫情爆发后,货币信用持续宽松,部分核心城市房价再度大涨。从宏观角度看,购买核心城市、核心地段房产也是和购买黄金、茅台是一个逻辑。一是寻找稀缺性,二是寻找能够长期活得久、能够储藏价值的资产。

在新发展理念下,既然不会强刺激,仅有托底思维,经济基本面难以持续回升,债券市场趋势性走熊的可能性也不大。利率短期偏震荡,但超调即可参与,趋势性下行的机会需要等待基本面的回落。

风险提示:中美问题,新冠疫情,经济下行,政策变动。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/3MWEG1uG-zkEnCqZ-MBZJw

斗争,还在继续。

1、美国对2000亿中国商品加征关税,会对中国经济带来直接和间接的影响。 2、综合来看,尽管影响不可避免,但风险总体可控。 3、中国的具体对策:一是更加有效地扩内需、补短板;二是更加有效地减负担、优环境;三是更加有效地调结构、提能力。

中国是全球的制造业基地——这个大家都知道; 中国是全球唯一产业链最完整的国家——这个大家也知道; 中国在中低端制造业具有压倒性的优势——这个大家还是知道。

中国拥有全球最大、最长、最全的产业链,是应对疫情后全球产业链重构的法宝。

最大的产业链

中国已成为世界第二大经济体、第一工业大国、第一货物贸易大国、吸引外资第一大国,同时中国的制造业,已成为驱动全球产业链正常运转的重要引擎。

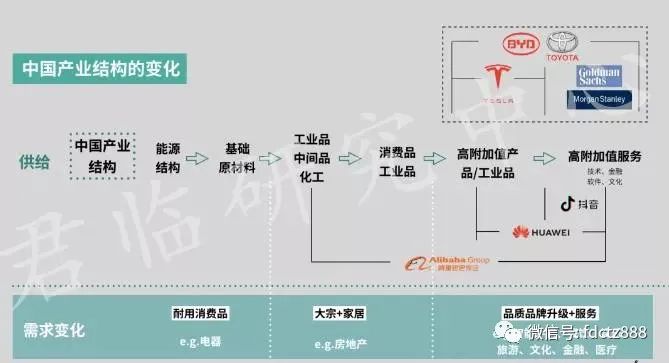

最长的产业链

中国不仅拥有庞大的市场和需求空间,同时也拥有相匹配的能源物质供给能力,从能源、基础原材料到工业中间品,再到消费品与工业品以及相应的服务业,均已成为全球产业链稳定发展的重要节点。

最全的产业链

中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类,其中200多种工业品产量居世界第一,是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。

这条产业链长什么样?您可以看下图,把它画成了一条横轴:

从能源结构—基础原材料,延展到工业品/中间品/化工,再发展为消费品/工业品,然后一路爬升到高附加值产品/工业品以及高附加值服务。

这张产业结构变化图正好对应了,中国居民消费从基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移40多年的历程,主要经历了三个时期:

以基本生活消费为主的初级阶段。

1985年前,主要追求“三转一响”的结婚必备神器,即自行车,缝纫机,手表和收音机。

生活大为改善的电器普及阶段。

始于 1985 年,以家用电器普及为代表的耐用消费品热潮,延续了二十五年左右。

高层次的享受型阶段。

至今为止,中国相对完整地保留了从原料到产品端的整个产业链条。这背后的原因有三点:

一是中国爬得太快,还没来得及转移低附加值产业。

二是中国人口庞大,西部地区可以承接东部地区的落后产能,人口红利优势尚存余温。

三是纵观社会历史的发展规律,犹记自己动手丰衣足食的真理,整体的规划也在起作用。

而中国的产业链,在向上攀升的过程中,又充满了创新的动力。

进可攻,退可守,这正是当下的中国产业生态最大的底气所在。

特殊情况下,南海造的那几个岛礁,完全可以切断越南和东南亚对欧美日本的商品供应链条,大家看看谁耗到起。

来源:陆家嘴制高点

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/p43UZzwYYoK9Ie91wm3BWw

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | S博士

中国正小心翼翼地为可能出现最坏的情况做着准备。

一方面,要让习惯了和平环境的国民较快形成有备无患的思维;另一方面,释放出足够的信息的同时还不希望恶化气氛。

相比较而言,美国人就赤裸裸多了。

8月26日,国防部新闻发言人爆出美国U-2侦察机擅闯中国公布的演习禁飞区。这是和平时期最容易擦枪走火的挑衅方式,也最肆无忌惮。

更早的时候,美国国防部长埃斯帕发表署名文章称,五角大楼准备好和中国对抗。

智谷的老读者应该都记得S博士经常引用苏联红军之父托洛茨基的一句话:也许你对战争毫无兴趣,但战争却对你兴趣甚浓。

过去,你会觉得这句话是危言耸听,那么2020年过了一半多之后,你还会这么认为吗?

最近这一个月,除了美国继续挑衅性的表演之外,中国流露的很多讯息也不寻常。

首先,是领导人高调提出节约粮食,然后全国上下一盘棋立马付诸实施。

此前,农业部公告说,今年夏粮又获丰收,虽然遭遇了疫情、遭遇了不少坏天气、播种面积还减少了,但是夏粮依然比2019年多收了120万吨。

由此看来,节约粮食的着眼点显然不再纯粹的粮食够不够,或农业本身的问题,而是……

第二,是不少大城市贴了宣传画,发布了家庭应急物资春被清单。

这些年,遇到南京大屠杀哀悼日等个别特殊的日子或防空警报日常维护,每年也是能听到一两次警报长鸣的。

然而,系统地告诉你警报响起时要怎么应对,要求你知道离家最近的避难所在哪,却是今年才开始有的。还有,即便是汶川大地震之后,也没有发布过普通家庭日常紧急储备该由哪些东西构成,现在则一目了然。

第三,最近一个月,中国公布了至少9场军事训练活动。

中国每年都会有例行演训计划,一般情况下不会打扰到普通人。只有军迷们巴巴地到处打听,以先睹几张照片、一两段视频为快。

上一次,如此密集的大规模训练,印象中还要追溯到1996、1997年的台海危机。

中国深受“东方兵圣”孙子的教诲,深知“兵者,国之大事也。死生之地,存亡之道,不可不查也。”

如果连普通人都能感受到了气氛的不同,那就表示事情不简单。

我们从公开的信息通告来解读一下正在举行的两场演习。

从几个海事局官网公布的内容可以得到的信息如下:

时间:22日起至26日、24日起至29日;

地点:从渤海、东海、黄海到南海

公告特别提醒,“演习实弹打靶覆盖范围大、导演威力大,擅自出海被误炸误伤的危险极大”。

第一,这是一种相对低调的动员。

从平时到战时,即便是训练有素的军队也要有一个适应、转变的过程。而大规模实弹演训就是对整个作战系统联动的最好检验。有没有浴火硝烟,有没有扣动过扳机、按下发射钮,对作战人员的心理影响是很大的。

考虑到中国已经超过30年没有打仗了,而且东亚区域几乎集中了全世界最先进的高技术装备、最为训练有素的军队、最专业的指挥、最顶尖的作战理念,那么预热就极其重要。

中国人还有一句古话:兵马未动,粮草先行。节约粮食运动,可能是变相地给中国人提个醒,要有过苦日子的准备。

第二,观念上已经接受战争随时有可能爆发。

改革开放四十年,中国对世界局势的基本判断一直是:和平与发展是时代的主题。

这个判断即使在2020年也没有被颠覆,但是形势的发展,却让中国不得不对其作出修正和调整。

中国的军事理念是不打无准备之战。开始未雨绸缪,表明中国已经接受战争是可能的。

第三,中国准备应对来自任何方向的挑衅。

这一个月的军事演练涵盖了中国可能接战的所有方向。9场军事训练基本集中在东部、南部海疆,与此同时,西部边陲也是枕戈待旦。

这是在警告不同的挑衅者。

所有演练中,24日尤其值得注意——

当天,中国同时在渤海、黄海、南海三大海域举行大规模联合军事演习。观察当天的演习,我们或许更应该将其看成是同一场演习的不同方向。

能够在如此广阔的范围内给中国带来挑战的对手不言自明。而这种情况只有在发生一件事情时才最有可能发生。

这些演习公开传递出来的信息已经比较丰富了。虽然还看不出中国准备工作的全貌,但是有准备就比没准备好。

中国从不轻动刀兵,而某些把中国视为对手的国家可是几乎天天在打仗。用中国新闻发言人回应美国国防部长的话就是,美国立国仅240年,但只有16年没有打仗。

把中国确定为对手的那个国家,是一个战争老油条。

不怕贼偷,就怕贼惦记着。千日防贼,这是对中国执行现代条件下的防卫政策最大的挑战。

改革开放的前三十年,中国在“一切为了发展”的战略目标之下,军事建设方面做出了很大的让步和牺牲。只是在最近十多年,才慢慢把落下的功课补了上来。

这些年,国防建设进步很快,但是惦记我们的毕竟是一国军费相当于身后九国之和的家伙,中国要迅速弥补历史欠账可不只是钱一个方面。

比如,中国招兵的学历门槛终于从初中毕业提升到了高中毕业,但高学历占比和美军相比依然有较大差距,而现代技术装备的掌握很多方面都超出了高中的教育。

再比如,中国当前面临的最大威胁主要来自海空,而海空军全属于高技术兵种多,合成训练难度大,不耗大量时间很难形成战斗力。

还有最关键的就是打赢现代战争的灵活应变和指挥能力。要知道,对手天天都在捉摸打仗,当年那场“沙漠风暴”展现的作战理念给中国军队的冲击依然历历在目。

中国不喜欢战争,但也绝不害怕。

战争是政治的延续。所以,中国当前的各种举措也可以看作是公开的政治姿态,所谓上兵伐谋。

没有人比中国更喜欢和平,但凡事预则立,宁可千日不战,不可一日不防。

当前国际政治的败坏已经达到了相当程度,中国也不得不为最坏的情况做准备。

战争的爆发总是突然的,但情势的积累还是有迹可循的。

从普通人的视角,不过和平的窗口期是长还是短,都要牢牢抓住,务必珍惜。

当然,平时也可以关注一下,中国是否会采取小步快跑的方式让民众、社会熟悉战时状态。这比中国又举行了几场演习,新闻发言人又说了什么话,更具深意。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8CYEDBk_1Yyuntc6K_cnaw

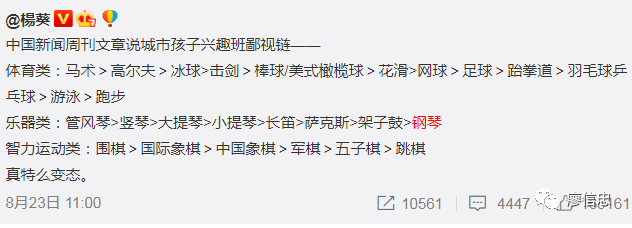

前几天微博有一则热议的话题,中国目前的兴趣班鄙视链

我一看傻眼了,乐器之王钢琴竟然已经成为鄙视链末端的乐器了吗?

学管风琴?他们家是有教堂要继承吗?学吉他呢?学国乐呢?都是不入流了吗?

中产阶级脸上,似乎永远写着”不能输”三个字。

中产家庭长大的孩子,在吃得饱穿得暖环境下长大,比较舒服;但又背负了父母童年的缺憾,以及继续阶级向上流动的期待,某方面压力颇大。

但有什么好排鄙视链的,反正学得再多,长大后99%还不是成为无聊普通人。

我小的时候也被逼着学过很多兴趣班,能想起的就有:音乐(包含各种乐器)、游泳、绘画、捏陶、心算、珠算、英文、书法、跆拳道、作文、功文数学,直到进入90年代,又多了个计算机。

现在?对以上兴趣的掌握值基本为零;父母的大钱全白砸了。

我长大那几年,正好赶上了台湾中产阶级家庭兴趣班的热潮;七十年代末台湾经济实力突飞猛进,许多人成家立业了,买了房子,有了小孩,有了一些钱,很自然就会想对下一代进行一些投资。

许多父母,尤其是年轻时有心愿未尽的父母,都期待和向往放在孩子身上,简单的说,就是自己未能完成的梦想,希望孩子去替他完成。

就以已经成了鄙视链最末的钢琴来说吧!

在那个年代,成家立业买了小公寓,反正房贷都花了那么多钱,再花个十万元分期买一台钢琴摆在家里,虽然以当时物价来讲不算便宜,但一方面可以当作布置,另一方面,看着小孩弹琴,琴声悠扬,全家和乐,多么和谐的画面,这也变成一种憧憬和流行,甚至成为父母的成功人生的指标之一。

中产幻想

八十年代初期,你只要走过台湾的住宅区的安静,尤其是晚上,经常是左邻右舍都传来钢琴声,有时候是小提琴声,说实在话大部分都弹得拉得不怎么样;可是说来也怪,就从来没听过谁在抱怨太吵,几乎是一个人人有功练的年代。

兴趣班的重点在于”兴趣”两个字,但”兴趣”怎么又变成孩子痛苦的来源呢?

小朋友弹得好不好,也要看老师教得好不好。当年因为市场广大,钢琴老师供不应求;再加上教钢琴是高薪,忽然之间就冒出了一大堆”教钢琴的老师”。说实在话,家长也真的分不出老师的质量好坏;从留洋学音乐回来的人,一直到主修音乐的大学生高中生,又或只是早学了几年钢琴,只要有心,人人都可以当钢琴老师。

因为不是每个老师都那么专业,很多小朋友也被教得乱七八糟,甚至讨厌钢琴;就跟我大学时去当家教,教小朋友数学,觉得小朋友怎么那么笨,连这个都不会,后来才发现,根本是我自己教不好,这道理是一样的。

当年我痛恨钢琴可归功于一位严格的老师,他是一位有着艺术家般卷卷头发的中年先生,我上钢琴课,他总是坐在我旁边盯着,一弹错,也不管我这小节弹完没,手上的木板就直接朝着手背重重打下去,这可让我恨死钢琴课了;每次我忐忑不安得在外面等上课时,听到琴房不时得又传来钢琴”轰”的一声,就知道里面那个小朋也被老师打。

人人学乐器,多少也跟家长的虚荣心比较心态有关,不管同事间邻居间都会比来比去,只要见到同样学乐器的孩子,就会客套得说:「唉油!你们家小明好棒棒喔!」当然啦!还要顺便转几个弯探探这小明练到哪里,有没有比自家的强,这样比来比去,也就造就了家长的虚荣心。

慢慢的,学音乐再也不是一种兴趣,而是”面子”;家长会希望小朋友在考级上一关过一关,自然要求老师在这方面加强,而老师为了保住饭碗及要求更高时薪,自然就教学导向摆在考级上;最可怜的是小朋友,被逼着弹一些自己也不喜欢的练习曲及调子;常常是哭着学,这又不知道造就了对钢琴充满怨念的小朋友。

所以现在台湾几乎每个子女已离家的空巢家庭,家里客厅都摆放着一架长满灰尘,摆满杂物,充满怨念的钢琴。

学音乐这玩意儿,还真的很需要天份,也不是每个小孩都成得了朗朗或李云迪,可是偏偏家长都不想承认这一点。

比接受自己是普通人,父母是普通人更难的是接受自己孩子是普通人

二十几年前,我们这代人或多或少都抱着”以后让孩子自己发展兴趣”的念头;只是当我们都成为父母后,又走上了同样的死循环,继续逼着孩子做些自己做不到的事。

我们终于成为小时候最不喜欢的那种父母。

如果有可能,父母甚至希望孩子十八般武艺样样精通;所谓”为你好”那只是父母一厢情愿的想法,对小朋友说那是恶梦;每天放学后,紧接着就是去兴趣班或补课,回到家以后,都还没喘过气来,妈妈一句「快去练琴」就足以让你崩溃。

当我们终于成为无聊的大人后,完全忘了自己还是小孩时,对世界总是充满了好奇充满了兴趣;我们忘了孩子与自己是完全不同的人格个体。

现今父母的心态也很奇怪,逼着孩子参加一些兴趣班;但只要上了初中,发现这些兴趣有妨碍到课业的危险时,也就是孩子我的志愿写「以后我要当画家」时,就硬生生得把这兴趣给掐断,不让你再继续学下去。

“兴趣班”应该是父母送给孩子的一份礼物;做父母的总会老去先走;只有一门兴趣,会永远陪在孩子的生命中,成为他漫漫人生路中的调味剂。

所以”兴趣”哪有什么好做为鄙视链的呢?

比如说钢琴考级嘛!绝对是扼杀小朋友对音乐兴趣的元凶;毕竟也不是每个小朋友长大之后都是要吃钢琴这行饭;如果不走这条路,干嘛学琴的都要去考级,学音乐说到底还是玩得开心最重要。

如果你有个儿子,你跟他说”学乐器有气质”,不如跟他说”学乐器好把妹”来得实际。

我在台南经常住的民宿,主人是一位气质优雅的音乐老师;她那经常有些老朋友一同来玩音乐,带着各自的乐器过来

有出租车司机、国小老师、餐厅乐手、公务员、老板娘….,他们从年轻一起玩音乐玩到老

我羡慕他们,兴趣真正成为人生的一部分,日子过得有滋有味

绝大多数对孩子兴趣班的投资都算打水漂了;但给小孩多一些自由的空间,只需要引导,不需要强迫;他们终有一天会知道自己人生要往哪里走。

前阵子跟朋友吃饭,谈到他儿子读浦东国际学校;他兴奋找出手机照片:你看,他们之前板球比赛,板球知道伐?像棒球….我心直口快:喔我知道,印度人很爱玩….只见他眉头皱了下,夫人眼神闪过杀机;我急忙改口:英联邦很流行,算绅士运动;才见他恢复慈祥笑容。

啊!中产阶级的友谊小船,一不小心就翻

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/sDPv4K2oOiVV-SK8Vq4xsA