*题图来源于Pexels。应受访者要求,文中陶飞虹为化名

转自 : https://mp.weixin.qq.com/s/fsanI3jDVo1U79QogK450A

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

*题图来源于Pexels。应受访者要求,文中陶飞虹为化名

转自 : https://mp.weixin.qq.com/s/fsanI3jDVo1U79QogK450A

hello老铁们大家晚上好!

收到很多老铁后台私信,问我这两天没更新文章是不是出啥事了?统一回复一下,我很好,但心情很失落沮丧,因为所有关于滴滴的文章都被删除了!

没看到的朋友可以去微博 黑夜之睛滚雪球 查阅

兄弟们,滴滴背后的恶势力比想象中还要强大啊!

滴滴最大的恶我觉得还在于偷偷收集几亿用户数据,并且制作人物画像,并且通过人物画像牟取暴利,至于说有没有真的把大数据传输到美帝,以及传了多少数据,我们也说不准,倒是考虑到柳家的家风,大家都懂的!

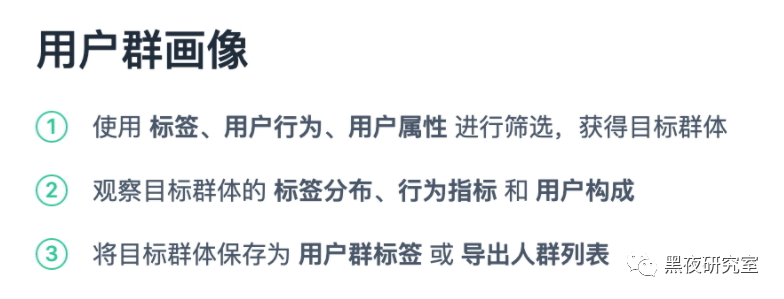

那么问题来了,到底什么是大数据杀熟?什么是用户画像呢?

用户画像,作为一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具,用户画像在各领域得到了广泛的应用。我们在实际操作的过程中往往会以最为浅显和贴近生活的话语将用户的属性、行为与期待的数据转化联结起来。

作为实际用户的虚拟代表,用户画像所形成的用户角色并不是脱离产品和市场之外所构建出来的,形成的用户角色需要有代表性能代表产品的主要受众和目标群体。

这个说的比较抽象,我来说说自己的理解:

1 首先每个用户是不一样的,年龄,职业,性格,作息时间等,我们需要多维度的大数据来给目标用户打标签

2 比如你经常早上8-9点打车上班,去的是写字楼,年龄在25-35男性,那么说明有钱富裕的都市白领或者金领。

3 如果你经常半夜10-12点打车去夜总会,KTV,夜场,或者从夜场半夜回来,年龄在18-30之间女性,那么很有可能猜到你是公主或者老鸨。

如果拥有足够多的数据,再拿到你的身份证件或者监听到你的聊天记录,那么准确率会大幅度提高!

那么问题来了,进行大数据分析或者用户画像干嘛的?那肯定就是为了牟取更高的利润啊

比如你用的是苹果手机,那真实消费能力就是比安卓用户强,到时候客单价更高一点杀熟啊!

还有恶意营销!

当知道你是夜场公主或者老鸨以后,自然而然要给你推荐医美项目,比如把你的电话号码卖给医美公司,在你的朋友圈不经意间弹出医美广告,短信也轰炸你,关键你也不知道啥时候泄露的信息!

比如还有避孕药广告,其他夜店找你做公主,金主爸爸等,总之只有你想不到,没有它做不到的!

滴滴这些互联网企业怎么利用大数据进行杀熟的呢?

起点目的地都一样,一个13.7,滴滴35?

滴滴还有哪些大数据杀熟的惯用伎俩?

1 你用iPhone手机肯定要贵一点

2 如果你的手机里面只装了一个滴滴软件,那么肯定要贵一点,因为你没有别的选择嘛

3 如果你经常使用滴滴,不用别的软件,你肯定要贵一点

4 如果附近其他公司的车辆比较少,你只能打车滴滴,肯定要贵一点

5 如果你是夜店公主等,来不及思考价格肯定要贵,如果你刚好遇上雨雪天气,肯定要加价几倍的,这都可以算是趁火打劫!

当然滴滴恶意搜集数据进行大数据杀熟,这是互联网企业的通病,不这么做就不可能赚到暴利!

当然滴滴如果只谋财还算好的,就怕它害命啊!

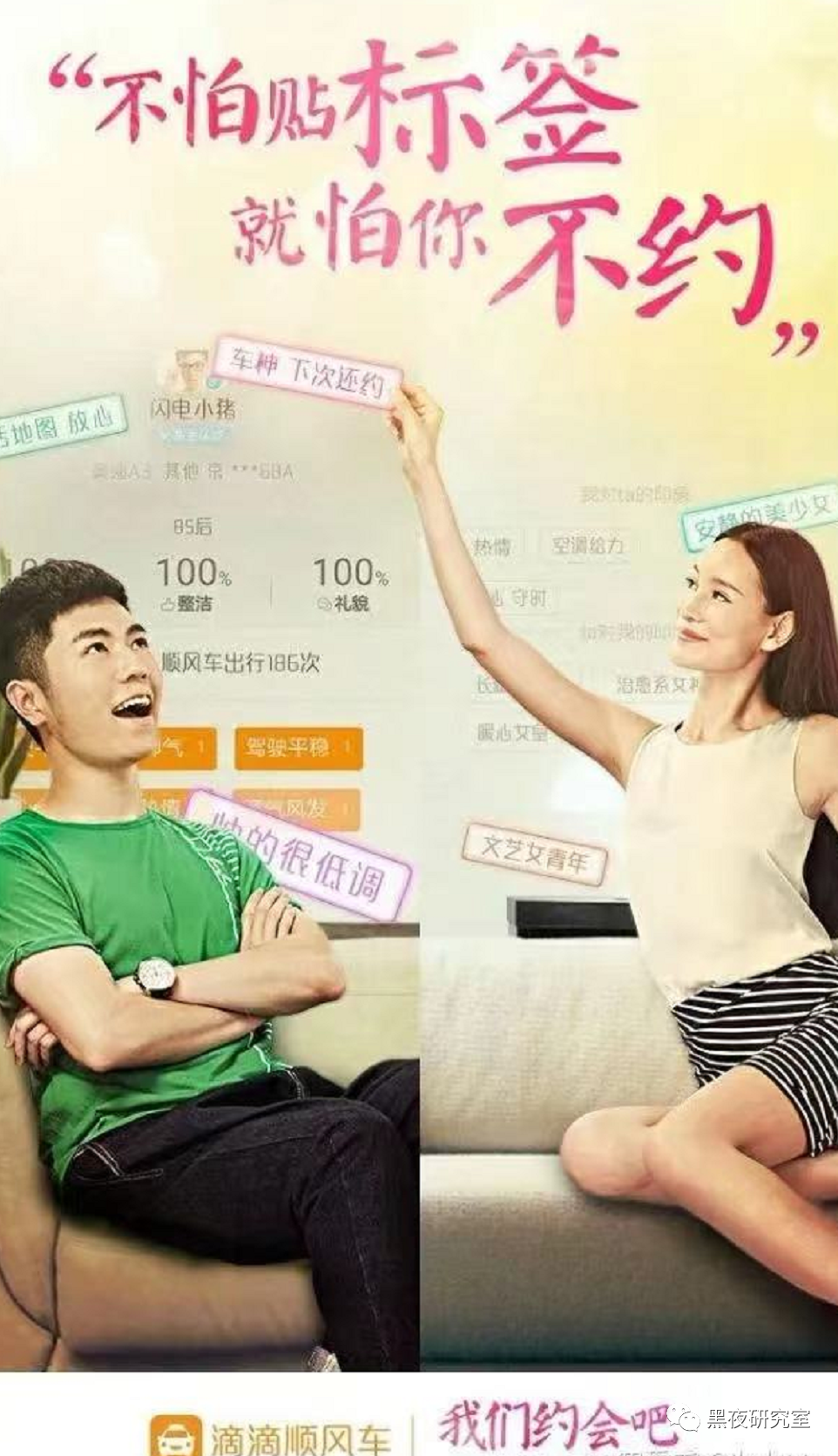

还记得两三年前的滴滴顺风车空姐被杀案吗?

滴滴顺风车之前用极具性诱惑力的广告,让很多女孩子上当了!甚至被杀!

看出问题了吗?想想吧如果你妻子、你女儿被人挂了这么个标签,网上人人能看到。

那么,当她们在夜深人静的偏僻地点,通过网络打车时——夜深人静所以车少,地点偏僻所以正常做生意的人不会去——你觉得专程跑过去的,更可能是什么?

这是一个天然的筛选机制,确保你有更大几率遭遇不测。

这就是个喝人血的模式!

只要不蠢不坏,稍微想想都该知道,打车APP这种玩意儿怎么可以和社交拉扯到一起!

现实生活中,哪怕在网上和人聊了一年两年,第一次线下见面还要事先做好充足准备呢——就这都还有多少因为见网友被奸被杀的。

这个应用帮你天天见网友。

你的颜值色相甚至生命就是他的产品逻辑,如果没有充满诱惑力的条件,顺风车司机要少一半,那滴滴怎么赚大钱呢?

喝人血的互联网产品机制已经渗透进了几乎所有互联网公司!

比如滴滴抽成25%,美团抽成25%,抖音快手头条根据你的喜好只推荐你喜欢的视频,包括淘宝拼多多京东很多电商实际上也会进行搜集大数据人物画像,然后让你一搜或者一打开APP就找到你想要的东西,甚至会悄悄打开麦克风探听监听你的说话!

整个目前中国互联网已经面对着巨变,就是监管层不再允许互联网公司通过收集隐私数据牟取暴利!

而这个举措会相当于压低所有互联网企业的估值,至少跌一半包括腾讯!

大批互联网企业将失去融资平台,需要自己有造血能力了!

很多互联网企业靠着融资烧钱,利用超低价格打压市场原有投资者,消灭竞争对手以后,合并涨价收割韭菜,这在美团点评,滴滴快的等身上体现得淋漓尽致!

我们消费者是什么?我们就是一颗颗韭菜,有时候就被连根拔起,当拥有了垄断力量的时候,就可以上面威胁供货商,下面收割消费者,两边牟取暴利,这是极度危险的商业模式!

我在几天前的星球里面提到,所有互联网企业都要卖出,不存在唯一侥幸!

我觉得个人和个别企业还是很渺小的,和国家政策相比,完全不值得一提!

好未来从91跌到17,你说跌过头了?也许跌到10块呢?

这波不知道腾讯能不能扛得住,也许500的腾讯撑不住,看400了!

天天有人问我三一能不能抄底?

我告诉大家一个规律,周期股如果是强周期股,从顶部算应该有70-80%跌幅,如果类似格力美的周期不是那么明显的,腰斩就差不多了

反正和房地产相关的行业大部分都是十年顶峰,剩下的只有死猫跳了,至于说沙漠之花这样的,不是你能把握得了!

互联网行业20年的黄金发展期结束了,彻底结束了。。。这就是20年以来的历史巨变!

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/old-ifzXMyX4QblNWk4D6Q

这似乎是很多人会有的困扰。

我经常收到类似这样的询问。比如:

我想培养一个习惯,已经坚持了一段时间,但总是很容易被打断,然后就会失去动力,很难继续再做下去,究竟怎样才能长期坚持下去,把它变成自己的一个习惯呢?

或者:

我想培养一个习惯,但是每一次去做的时候,都需要花费很多精力去腾挪事情、安排时间,导致每次都觉得很疲惫、很麻烦,在这种情况下,怎样才能把它坚持下去呢?

我非常理解这样的情况,也非常理解大家的想法和感受。

可是,问题来了:

为什么我们一定要坚持做一件事情,一定要把它做完呢?

举个例子。

前阵子有读者给我留言,说:我想养成每天复盘的习惯,想坚持半年。前面已经坚持了两个月,但前几天工作太忙,下班后实在没空去复盘、思考,中断了好几天,结果就没有动力继续复盘下去了,回到了之前的状态,总觉得这个习惯就「断掉了」,很失败。

这种情况下,应该怎么办呢?

大家不妨代入进去思考一下:我们为什么要去复盘?复盘的目的是什么?

是因为有一个人告诉我们:我要给你布置一个任务,你要去复盘,每天一次,持续半年,我会检查你的完成情况,你如果完成得不好,我就给你扣分 —— 这样吗?

不是的。我们之所以会想培养复盘这个习惯,是因为我们觉得:复盘对我们有好处,我坚持每天复盘,是为了能够让自己变得更完善、更强大。

那么,我们已经坚持了两个月,这两个月的复盘起到作用了吗?对我们真正起到作用的,究竟是我们复盘的内容,还是「我坚持复盘了半年」的这个行为本身?

打个比方:假如说我去年读了 50 本书,那么,对我真正起到作用的,是我从书里读到的知识、想法,还是「我读了 50 本书」这件事情本身?

如果说是前者的话,那么为什么我们要去在意后者呢?

更进一步,为什么我们要因为后者没有达到我们的预期,而觉得沮丧、失败、难过呢?你中断了一周,那么你前面两个月复盘的收获,会因此而消失吗?如果不会的话,为什么要在意它呢?

这其实是一种困扰了很多人非常久的一种错误的思维习惯。

我们总是很容易把实现某种目的的手段当成目的本身,并被这个假想出来的目的所束缚,从而忽略了真正的目的。

这种对于「坚持」的过度追捧和执著,在我看来,本质上就是「自律」,是一种过时的、不科学的鸡汤。

为什么说它是一种鸡汤呢?因为:许多书籍、媒体,总会给我们灌输一种这样的信息:

自律是一种力量,是一种可贵的品质;

某某人之所以能够成功,是因为他足够自律,能够数十年如一日地坚持做事情 A、事情 B、事情 C……;

只要你也做到自律,长期坚持做事情 A、事情 B、事情 C……你也可以像他一样优秀;

什么,你做不到?那就是你不够自律,先培养起自律的品质吧!

这个逻辑合理吗?乍一看很合理,但它其实存在一个巨大的问题:

并不是因为我们自律,才能长期地做一件事情;而是因为我们长期做一件事情,我们才给它贴上一个标签,叫做「自律」。

打个比方:一个人并不是因为他具备「富有」的品质,才有钱;而是因为他有钱,我们才给他贴一个标签,叫做「富有」。

换言之,自律从来都不是一个原因,而是一个结果,一种状态,一种对这个结果的解释。

所以,过度地追捧「自律」「坚持」,会造成什么样的后果呢?

1)计数器陷阱

我们会为了完成自己设定的目标,以达到让自己感觉「我很自律」的幻觉,而过度关注那些根本不重要的参数,把它当做目的。

举个例子:我给自己定一个目标,每天要读 50 页书,今天眼看快睡觉了,只读了 20 页,为了达到要求,我加快读书速度,囫囵吞枣,赶完了 50 页 —— 这样做有意义吗?完全没有。

再比如:我每天要健身半小时,今天特别疲劳,但为了「坚持下去」,还是忍着撑完了半小时,但动作毫不标准,各种代偿和偷工减料,这样有意义吗?没有。

在这种情况下,对结果和参数的过度关注,就会成为一种负向的催化剂,让我们舍本逐末、买椟还珠。

可以参见:请停下「计数器」思维

2)预防焦点

我们会给自己设定一个标准,并把这个标准视为及格线,一旦达不到这个标准,就会给自己一个负面的评价。

比如:当我们给自己设定了一个目标,「我每天要读 50 页书,坚持一个月」,就会有什么结果呢?我们会下意识地认为:只有成功做到「每天读 50 页书,坚持一个月」才是好的,做不到这一点,就是不好的。

也就是说:在我们的认知里面,就只剩下两种情况:要么及格,要么不及格。

那么,当你因为任何原因,没有能够达成目标时,你就相当于什么呢?给自己造成了一个负面的反馈,把自己向着「我很失败」又推进了一步。

反之,即使你成功了,你也很难感到快乐或者成就感,因为在你看来,成功是正常的,不成功才是不正常的,你只是做到了一件正常的事情而已 —— 那么你就会缺少正向的反馈。

只有负反馈而没有正反馈,这样的事情怎么可能长久呢?

可以参见:如何改掉坏毛病?

3)自我怀疑和自我否定

基于前面两点,我们很容易就进入自我否定的怪圈里面。

一方面,过度地关注「坚持一件事情」这个行为本身,会导致你的评价和衡量标准缺乏灵活性,倾向于把对自我的评价,跟这个行为本身所绑定,忽略了更全面、更丰富的角度。

另一方面,预防焦点和过高的期望,又会很容易使得你产生负向的反馈,造成失败感、挫折感,跟上一点结合,就会导致你产生自我批评,不断调低对自我的评价。

可以参见:如何走出自我怀疑和自我否定?

简而言之:过度地追捧「自律」「坚持」,是有害的,其坏处主要在于,当我们没有办法做到「自律」和「坚持」时,我们就很容易跌入对自我的负面评价里面,变得越来越沮丧和无助。

这是许多人特别容易跌入的陷阱,也是我们需要警惕和避免的现象。

前面讲过:自律和坚持并不是原因,而是结果。一个人并不是因为足够自律,才能坚持做某件事情;而是因为他坚持做了下来,在别人眼里才变得足够「自律」。

那么,这种使得一个人能够长期「做一件事情」的动力和原因,究竟是什么呢?

我拿一个例子来讲:减肥。

人类学家 Herman Pontzer 做过一系列关于节食、运动和减肥的实验。他发现:我们对于减肥传统的理解,也就是坚持节食和锻炼可以减肥,其实几乎是无效的。

举个例子:在一项实验中,一群参与者被要求每周进行锻炼,强度达 2000 大卡,坚持 16 个月。

结果是什么呢?他们的确减轻了体重,但几乎可以忽略不计(男性平均减了5公斤,女性几乎为0)。跟他们运动所消耗的能量相比,他们减肥的效果几乎是无效的。

为什么会这样呢?最核心的原因在于:我们的身体拥有超强的适应能力,它会很快适应你作出的改变。

当你坚持锻炼时,一方面,你的身体会很快适应这个强度,从而使得你实际消耗的热量下降;另一方面,你的身体会刺激你摄入更多的能量,以弥补能量缺口。

两者相抵,就会使你减肥的努力,几乎变成无用功。

(当然,如果不考虑减肥的话,锻炼对于身体各方面的素质都会有显著的提升,这就是另一回事了)

可能有人会问:那么,我们能不能做到既坚持锻炼、又坚持节食呢?当然可以,但结果就是:你会非常饿,非常难受。要想纯靠意志力坚持克服这种难受的话,是非常痛苦的。

而且,即使你能够克服这种痛苦长达 16 个月,实实在在地减下来了,也没有意义。因为你一旦恢复到以前的那种饮食状态,你的体重就会立刻反弹回去。

那么,什么方式才能有效地减肥呢?

Herman Pontzer 的观点是:真正有效的减肥方式,是你要找到一种能够令你感到舒适的,同时又相对比较健康的饮食模式,按这个模式去践行就可以了。

也就是说:最核心的关键,是找到一种能够自发持续实践下去的饮食方式,而不是强行靠意志力「坚持」下去。

简而言之:使得我们能够长期做一件事情的原因是什么呢?很简单,是舒适感。

我们之所以能持续做一件事情,是因为我们喜欢它,并且在做的过程中能感受到正反馈,觉得非常舒服,没有负担,不需要额外去想着「我要坚持」「我要努力」 —— 只有这样的事情,才有可能长久。

如果这件事情同时还是有益的,对我们能够产生正向的效用,那就非常棒了。

所以,如何才能坚持养成一个习惯?最关键的诀窍,就是不要「坚持」,而是通过不断的微调、设计和尝试,找到一个既比过去好一点,又能令自己感到舒适的状态,就可以了。

不需要刻意去做的事情,才是真正被你所内化的事情。

可能有朋友会说:最舒适的状态,难道不就是「现在」的状态吗?那我岂不是什么事情都做不了了?

所以,这里面的关键,其实就在于如何启动。也就是:如何对目前的生活状态进行微调,让它从现在的舒适状态,进入一个比现在稍稍好一点的「另一种舒适状态」。

那么这里需要的是什么呢?是让你从现在的「舒适」中脱离出来的动力。

这种动力来自于哪里?来自于把一种更理想的生活状态,跟现在的状态进行对比,所产生的不满足。只有存在不满足,你才有可能产生改变的动力。

我们可以采取两种方式,来进行启动。

一方面,是对现在自己的生活状态进行审视和反思,问一问自己:

我对现在的状态是否100%满意?

如果不是的话,有哪些地方是我可能觉得不够满意的?

我是否会偶尔感到无聊和空虚?是什么使得我感到无聊和恐惧?

另一方面,是去认识更多的人,去了解他们的生活状态,并且跟自己进行对比:

在他们的生活状态里,哪一些是我感到羡慕(甚至嫉妒)的?

我可以从他们身上学到什么?

我可以做些什么,使得自己离他们更近一些?

当你开始对当下的现状感到不满时,就是进行启动的时机。你要做的,就是设定一个大致的方向,然后通过一点点不断的微调,找到一个让自己能够适应、能够感到舒服和自然的做法。

举个简单的例子:你想多读点书,那么,通过对自己每一天生活方式的审视和分析,你发现:每天晚上洗完澡之后,你会躺在沙发上,刷一段时间的视频和新闻,是不是可以匀一点时间出来看看书?

那么,经过尝试,你发现:每天匀大概半小时出来就差不多了,不会对生活造成什么影响;再多的话,就会感到烦躁、压力,需要控制自己才能让注意力集中。

那就先匀半小时出来,不需要给自己一下子设一个过高的目标,也不需要让自己追求「每天打卡」。先按照这个模式,试一段时间再说。

经过一段时间,你发现,好像还是没办法持续,一周里经常会漏掉三四天;那么再想一想,是什么原因让你没办法持续?

是忘记了这回事?那就贴个便利贴提醒自己;

是半小时还是太多?那就再减一点,减到20分钟;

是读到的内容第二天就忘了?那就加一个环节,读10分钟,然后做做笔记,再复习上一天的笔记……

慢慢摸索、尝试,直到你发现:诶,我好像已经开始习惯这种模式了,每天到了点,不需要刻意去想就会自己拿起手头的书,随意看上那么几页了。

到了这一步,再考虑把强度提高一点点,试着把其他事务重新整理一下,匀出更多的时间……

以此类推,不断循环。让自己不断地、持续地进入一个「更好的舒适状态」里面,获取成长和进步。

在这个过程中,你一定会遇到一个问题:那就是很难按时「坚持」去做,可能会遇到打扰和中断,可能会断断续续,做一阵子、停一阵子。

这里要着重避免的,就是「全有或全无」的心态。

什么叫「全有或全无」呢?就是:一件事情,我制定了一个计划,就一定要按照计划去完成才行;如果没有按时、按量、按标准做完,就是失败的。

这是一种非常常见的思维误区。

一定要理解:在做一件事情的过程中,真正对你起到作用的,是你实实在在地「做了」,而不是你「做了多久」或「坚持做完」的行动本身。

你背 10 个单词,只要背了,就是有效的,一定比你不背要好,并不是你一定要连续背一个月,才能生效;

你读 10 页书,只要读了,就是有用的。哪怕你一周只能读一两天,一本书断断续续读上半年,也没有关系;

你去运动,哪怕到外面散步半小时,也比你一直坐在电脑前、躺在沙发上好,并不是你要设定一个锻炼计划,严格按计划去行动才有效。

……

换句话说:做了就是成功,完成优于完美。

只要比过去的自己好,哪怕只是好一点点,哪怕远没有达到自己的期望,也是好的。

举个例子:我定了一个目标,下个月每天要读 30 页书,坚持读一个月。结果一个月下来,我发现自己只做到了 10 天,有 20 天因为种种原因,要么没有去读、要么达不到每天 30 页。那么,我失败了吗?

不是的,我没有失败。因为比起一整个月都不读,我起码读了 10 天。那么这 10 天里面我学到的东西,就是属于我的,是我额外「赚」来的。

一定要记住:我们要去比较的,是客观的现状,而不是那个虚无缥缈的、我们为自己设定的理想的「目标」。

一定不要把没有实现的东西,当成理所应当的东西。

所以,我会建议你如何做呢?不要把目光放在所谓的「坚持」「打卡」「记录」上,而是专注在自己的行动和反馈上面,专注去思考:

我今天做了什么?

我的感受怎么样?

我从中收获了什么?

你读了几页书,就把目光放在:我读到了什么内容,我知道了什么以往不知道的东西,我产生了哪些想法,有没有值得记录下来或者跟别人分享的点?

你做了运动,不管多么轻度,也专注去感受那种运动之后的愉悦感、舒适感,以及自己终于打破常规、克服懒惰的满足感和成就感。

让自己沉浸进去,专注地体会那种感受,体验你付出行动之后的反馈和收获,从中获得支撑和动力。

而不是看着一个虚无缥缈的目标,算计着「自己距离完成目标还有多远」 —— 这样做,只会适得其反。

能够为我们的行动提供不竭动力的,永远都不是悬在头上的恐惧,而是发自内心的成就感和满足感。

最后,简单再讲一下。

当你对目前的现状感到不满意,希望去作出改变时,不要过于贪多、求快,希望在短时间内就实现「改变」。

而是让自己适应这种不稳定的状态,把目光聚焦在「我能做什么」上面,试着去采取一些实验性的行动。

在这个过程中,你可能会需要迈过一些门槛,需要克服自己的路径依赖,做一些短时间内「不太舒服」的事情。

我们要做的,就是在这个过程中,因势利导去引导大脑,去设计、微调、尝试,让大脑一步步从「舒服」到「不舒服」再到「新的舒服」。

一旦习惯了这种「不舒服」,一旦把它内化,进入新的「舒适状态」,它就会成为你自然而然的习惯,你就不会再觉得它有门槛。

而与此同时,你的成长、改变,以及与其他人的差距,也就此拉开。

成长永远不是一蹴而就,成长是在路上。

—— 闲聊时刻 ——

希望今天的文章,能够给大家一点启发和思考。

如果你一直被这种「很多事情都坚持不下去」的状态所困扰,也希望能为你提供一点力量,让你从这个怪圈中走出来,真正去关注自己的改变、成长和反馈。

关注当下的自己,关注每一刻的自己,这非常重要。

转自 : https://mp.weixin.qq.com/s/C_IgJs55sAvQbBNhNe4jJg

传统大白马板块突现雪崩,到底发生了什么?

医药板块罕见大跌

跌妈不认。

7月6日,医药板块再一次深刻感受到了这个词的威力。

如果你那天打开炒股软件,在医药板块,你会看见一片草原,绿得发慌那种。

从盘面来看,CXO、医疗服务、医美、医疗器械、创新药、仿制药、疫苗都遭到了血洗。

这股暴跌旋风的中心,正是CXO(医药研发及生产外包)。Wind编制的相关指数盘中暴跌接近9%,多只相关个股跌幅超过10%,或触及跌停。

正是CXO的集体大跌,带崩了整个大医药板块,当天早盘的时候,一众龙头股惨不忍睹。

千亿巨头泰格医药跌超14%。

4000亿巨头药明康德跌超7%。

美迪西跌超10%。

医药界的各路白马更是无一幸免:

“眼茅”爱尔眼科一度跌超10%,收跌9.41%。

“美茅”爱美客收跌7.27%,股价跌破800元关口。同为医美龙头的华熙生物跌近6%。

“牙茅”通策医疗更是封死跌停,收跌10%。

“中药茅”片仔癀收跌6.49%。

“ 疫茅”智飞生物收跌3.9%。

受板块调整影响,相关医药ETF同样大跌:

医药股的集体崩塌,直接把创业板也给带崩了,指数收跌1.79%。

与此同时,社交媒体上留下了医药股民经久不息的哀嚎。

真是惨痛惨烈又残酷的一天。

为何大跌?

这轮大跌从何而来?

当天整个市场都在找原因,最后指向两个方面——

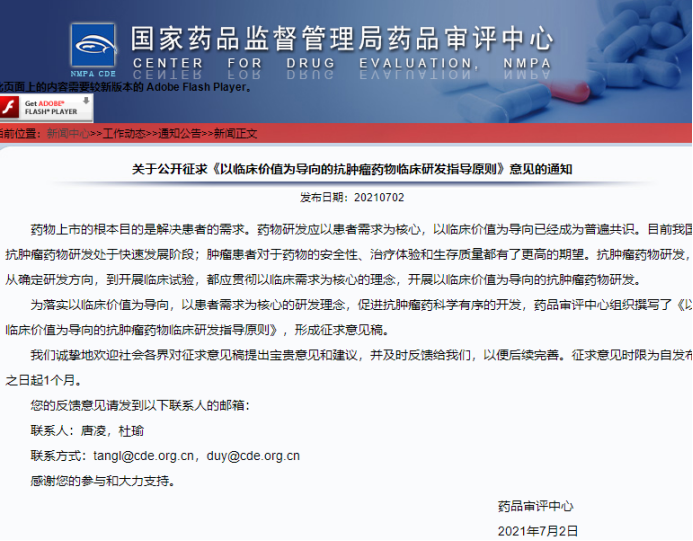

第一,7月2日,国家食品药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》公开征求意见,市场解读成利空,导致CXO概念股全线大跌。

第二,医药板块前期涨幅较大,获利盘较多,近期市场整体调整,在CXO概念的大跌拖累下,导致整个板块出现明显波动。

这两条原因,基本上解释了医药板块崩塌的逻辑。而这其中,最关键的又是CDE文件的发布。

讲这个文件之前,我们先了解一个概念:CXO。

在医药行业,CXO指的是医药研发及生产外包,具体包含CRO/CMO/CDMO等,即合同研发服务组织、合同生产业务组织、合同研发与生产业务组织。

CXO就是这些组织的统称,其中的“X”是代称。不难看出,CXO的本质就是外包,它们通过外包的形式介入医药行业的全产业链,涵盖研发、生产、销售等环节。

▲图源森瑞投资

如果把医药企业比作淘金者的话,那么CXO就是那个卖铲子的。

清楚了这个概念后,我们再来看CDE发布的那份文件《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》。这份文件里明确提到:

新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标,当选择非最优的治疗作为对照时, 即使临床试验达到预设研究目标, 也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要,或无法证明该药物对患者的价值。

怎么理解这段话?通俗点来说,以后制药公司要申报临床试验,要在现有治疗方案中选择最好的那个去PK。

业内有人打了一个比方:你想上场打拳击比赛,得先把冠军打趴下,才能参赛。

之所以设置这样一个规则,和我们现在的创新药研发行业现状有关。

按业界的标准,创新药目前主要分为四种:

first-in-class(可理解为首发);

me-too(可理解为同类我有);

me-better(可理解为同类更优);

best-in-class(可理解为同类最优)。

而当前,中国绝大多数制药企业的创新药,都是模仿国外的制药企业做仿制,也就是上面说的me-too。

这种所谓的新药研发,很多并不是真正去做0到1的探索,而是拿着国外已上市的药物,通过对分子结构等进行细微改造来实现改良式创新。

这种方式做出来的药,和已有的药疗效几乎没啥区别,但却有效地规避了专利限制,从而把别人的创新药变成了自己的“创新药”。

在过去很长一段时间,不少新药企为了迅速登陆资本市场,通过这种“改良式创新”,造出了大量滥竽充数的药。统计显示,2020年,光是抗肿瘤药物的IND申请获批便高达355个。

以肿瘤为例,近些年,中国至少有超过100家公司在进行恶性肿瘤的PD-1,但参与研发的药企几乎每赚到什么钱,赚钱的反而是做研发外包的CXO企业。

如此一来,新政策的冲击显而易见,既然创新药申报临床试验要打败已有的最优药物,那过去那种搞个“微创新药”蒙混过关的时代基本上就要结束了。

由此可见,CDE这个征求意见稿,目的正是去伪存真,肃清乱象,鼓励真正有价值的抗肿瘤创新药进入临床试验及报批上市。

大浪淘沙,留下来的都是“真金”。

创新药研发格局的进化

创新药研发行业的泡沫,正在被不断挤出。

过去,医药研发的“卖铲人”CXO在资本市场上缔造了大量的神话。

统计显示,2019年以来,CRO指数累计大涨超过400%,绝大多数CXO公司的PE都达到100倍以上。

这场“杀估值”之旅,才刚刚开始。

但从另一个角度来说,在国家鼓励创新药的大背景下,那些真正有研发实力的药企,将会得到市场的更多青睐。

东吴证券就曾表示:

短期看,《原则》可能影响部分创新能力较差药企的研发投入与意愿。但长期看,创新药研发的马太效应将更加凸显,管线(产品线)丰富的头部药企受影响较小。

不难想象,在可预见的未来,一场“优胜劣汰”的竞争将在创新药研发领域展开。一批创新能力差的药企将加速被淘汰,而像复星医药、恒瑞医药、信达生物、百济神州这样研发实力比较强的创新药企,将得到更多的支持和市场。

这些年来,在创新药的研发上,这些企业在不断前进。从终极目标上来看,药物研发创新追求的是以科学为导向去解决临床需求,用创新去改善药物的临床药效、安全性和便利性,做到提升质量的同时降低成本。

药企要做的,正是用科学管理提高研发效率,掌控管线的技术质量和进程,避免风险后置。同时在管线布局上有协同性,以实现价值最大化。

就在今年4月22日,复宏汉霖公告宣布,其重组抗PD-1人源化单克隆抗体斯鲁利单抗(HLX10)的上市申请已获国家药品监督管理局正式受理,并公示拟纳入优先审评审批,用于经标准治疗失败的、不可切除或转移性高度微卫星不稳定型(MSI-H)实体瘤患者。

这是国内首个针对高度微卫星不稳定型(MSI-H)实体瘤适应症提交上市申请的PD-1单抗药物,HLX10作为广谱抗肿瘤的治疗药物意义非常重大。

而复宏汉霖正是复星医药的子公司。除此之外,复星医药还引入最新的突破性技术与产品,填补尚无有效疗法的领域。

一个经典的例子是今年6月23日,复星医药发布公告称,控股子公司复星凯特研发的CD19靶点自体CAR-T细胞治疗产品阿基伦赛注射液正式获得国家药监局批准,收到国家药监局颁发的《药品注册证书》。

该产品主要用于治疗特定非霍奇金淋巴瘤,这也是国内首款获批的的CAR-T细胞治疗产品。

与此同时,复星医药正在布局的干细胞疗法和mRNA肿瘤疫苗也是结合了前沿技术和精准医疗,以期为肿瘤患者提供更新更有临床价值的治疗方案。

这些都是复星医药创新能力的缩影。2020年6月末,复星医药已有累计10个小分子创新药产品、11个适应症于中国境内获临床试验审批,5个小分子创新药、5个适应症获境外临床试验审批。

截至2020年底,复星医药研发人员已近2300人(其中约1200人拥有硕士及以上学位),约占集团在职员工总数的7%。在研创新药、仿制药、生物类似药及仿制药一致性评价等项目247项,其中创新药56项。

像这样的创新型药企,正是国家鼓励的方向。

这样的药企越多,中国创新药研发的格局,就将不断进化。

结语

创新药的缺乏,一度是中国医药界难言的伤痛。

2004年,国家药监局受理了10009种“新药”申请,要知道,同期美国FDA仅受理了148种。

但这10009种“新药”中,绝大多数都是砸钱就能生产的仿制药,这些药一度被调侃为:

“无效没关系,只要吃不死人,就是好药”。

那是一个令医药界感到屈辱的年代,坐拥全球第二大医药消费市场的中国,有17.8万个药品批准文号,但其中95%以上都是仿制药,创新药寥寥无几。

这样的局面,直到2008年以后才开始有了改观。“重大新药创新”科技专项的启动、233亿的专项投资、3000多个课题的落地,中国的创新药研发开始走上正轨。

复星医药等创新药企,也正是在这一阶段蓬勃发展,冲向世界。

与此同时,当头部创新药企在攻坚克难的时候,资本助推下的新药研发开始乱象丛生。很多基本上没有研发能力的药企,在CXO的加持下,催生出批量的“me too”创新药研发项目,创造出一个个资本神话。

如今,CDE的重锤降临,一个更加清朗的创新药研发格局,正在加速到来。

这一点,值得所有人期待。

转自: http://183.194.243.84:9003/fangdi/system/Login.jsp

![]()

连续几天,关于林生斌的怪力乱神愈发汹涌。

主角林生斌再也坐不住了。就在刚刚,林生斌连发5条微博,针对网络传言试图解释。

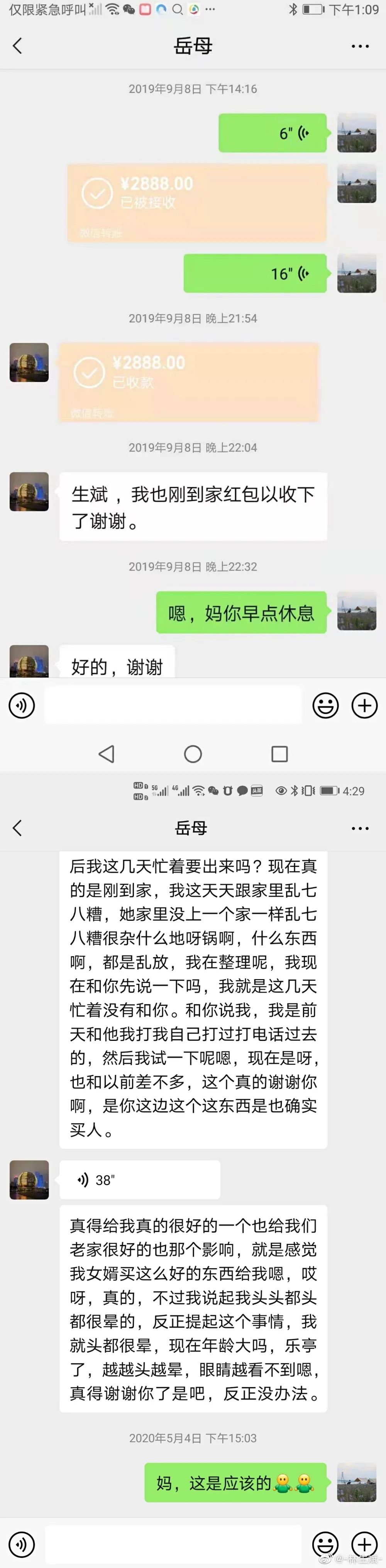

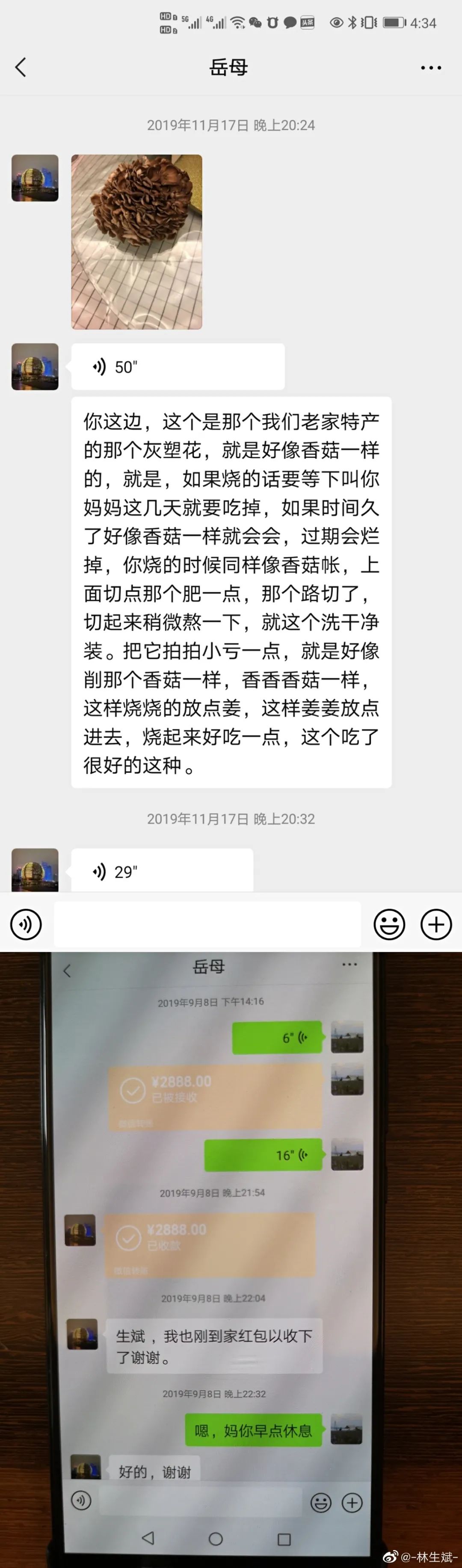

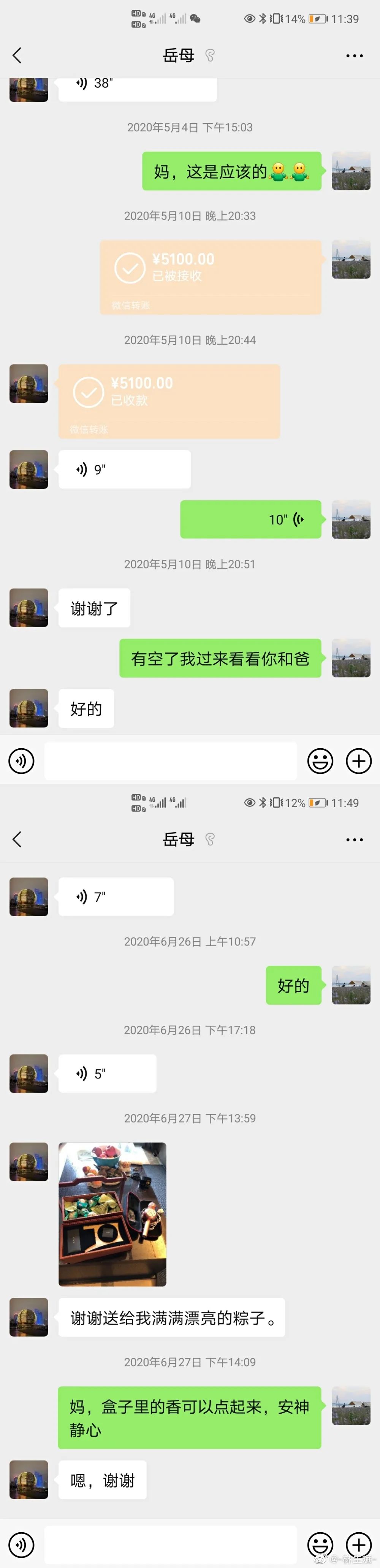

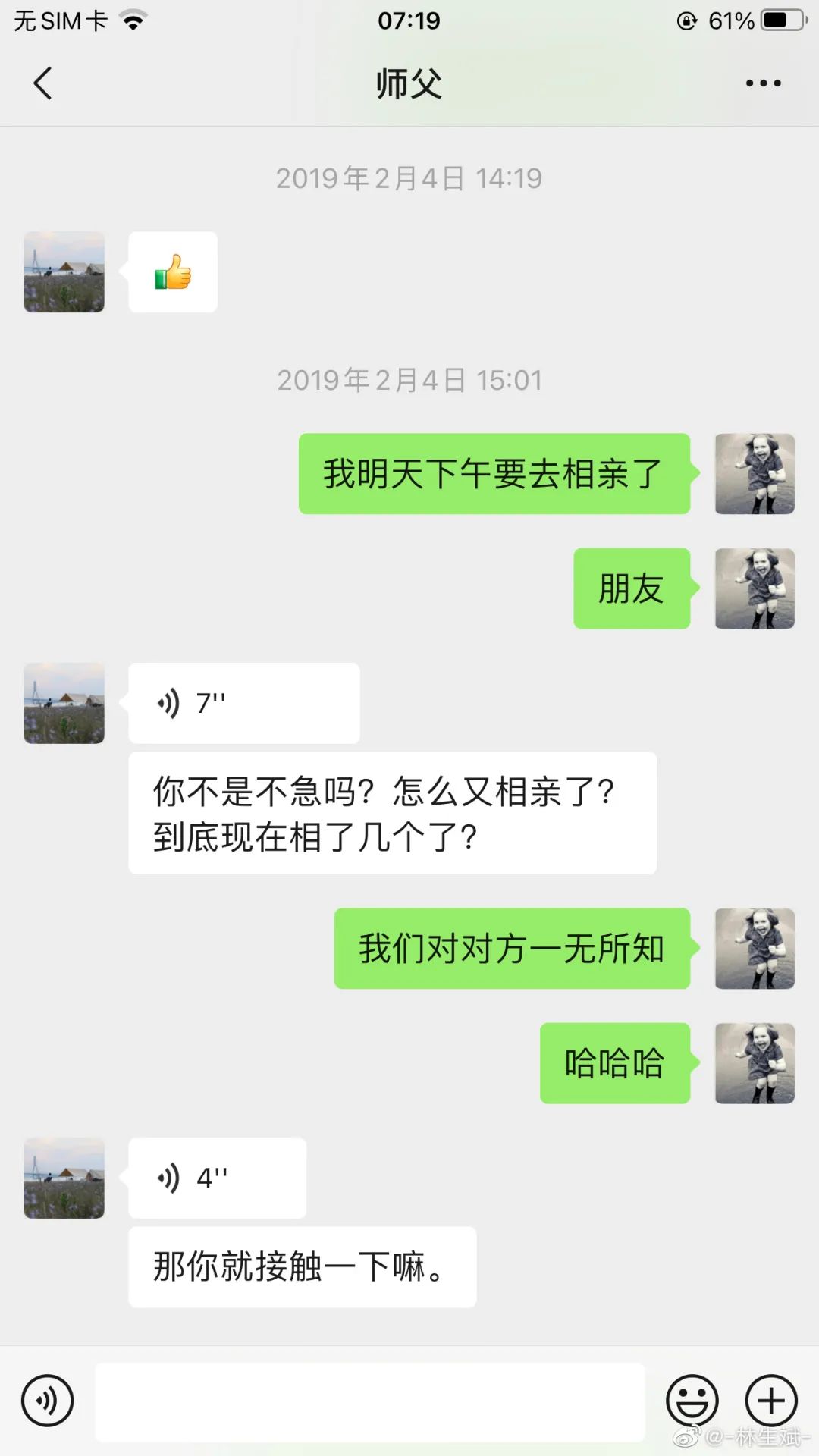

作为杭州保姆纵火案遇难者的丈夫,林生斌主要回应观点如下:

1,其与现任伴侣迟至2019年11月才确定了情感关系。

2,接下来,他将委托律师把公众对他涉及非私德方面的公示逐一转发于众。

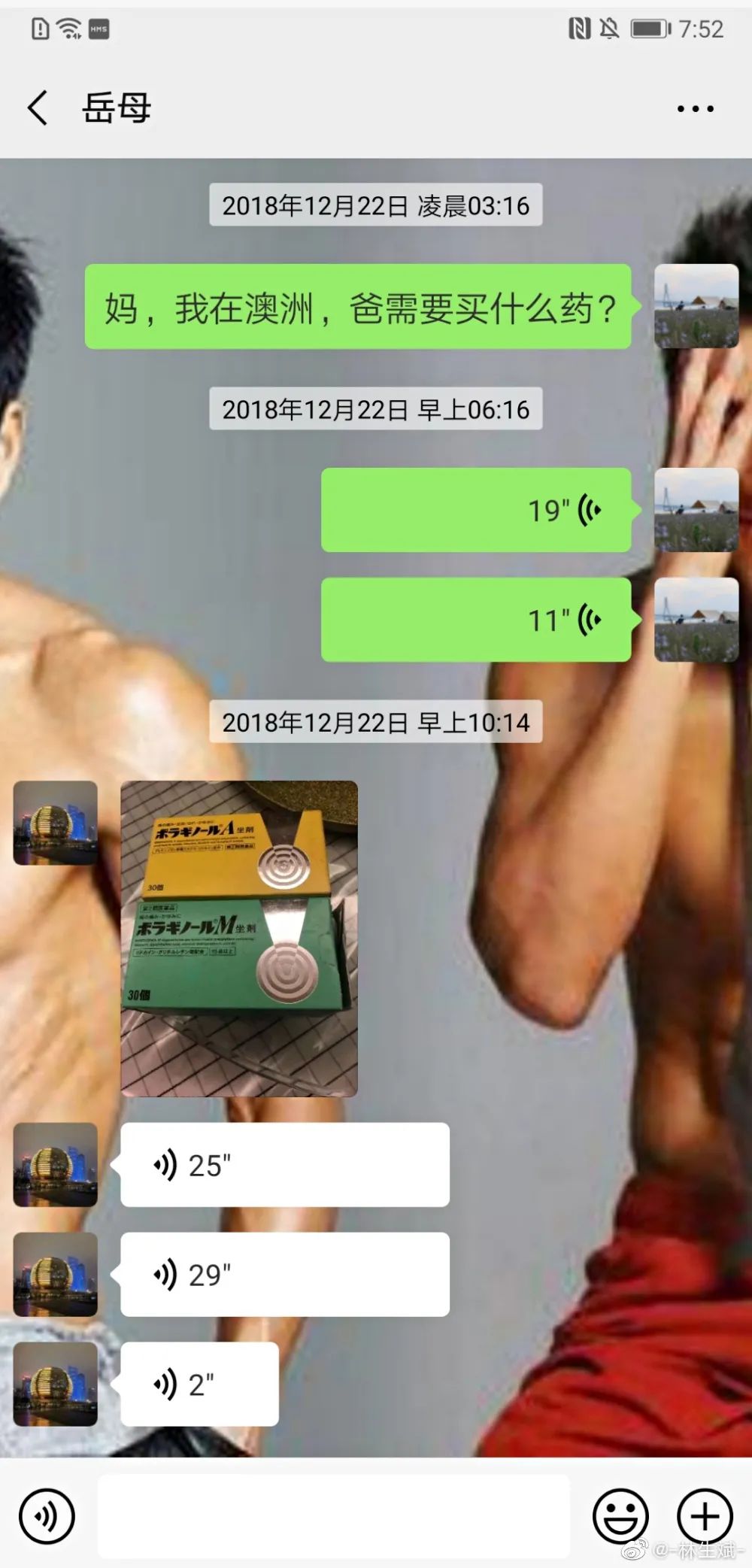

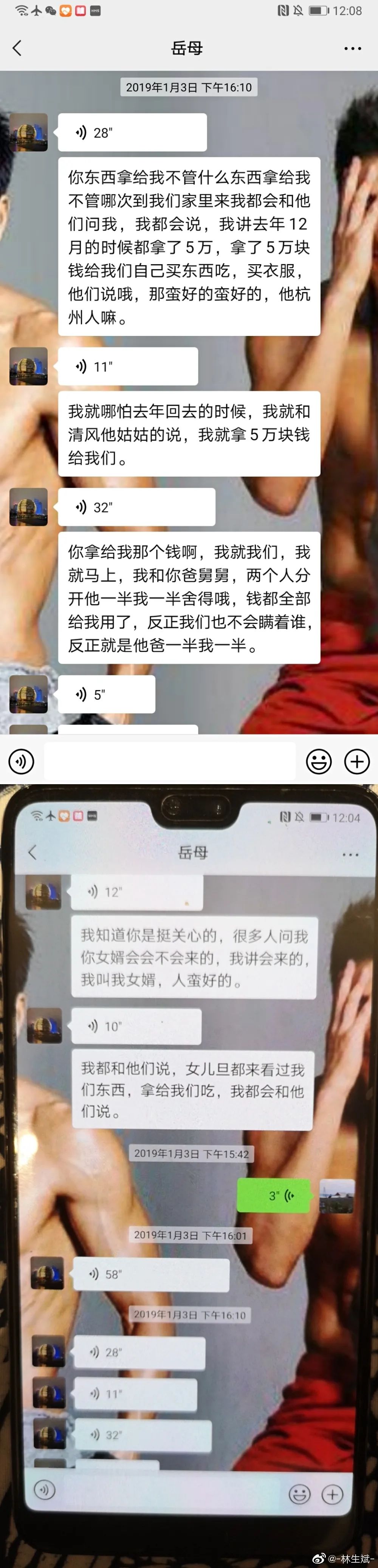

3,火灾民事诉讼的调节赔偿金67%分别用于偿还火灾房屋的贷款、16年公司的银行贷款、小贞和孩子们的后事及墓地、期间产生的维权费用等相关事宜。余下的33%(远高于法定比例)全部留给了岳母岳父,家中的保时捷跑车也赠与岳父。

4,隔空向舅舅喊话:亲情也变成了恨,一切比陌生人还陌生。

以下为微博全文。

– End –

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/LIWLRP1ZQ7xtyBpIWL1Xtw