坏土豆 作品

首发 一个坏土豆 陪我的国一起逆袭

公众号ID:iamhtd

第一部分:1943年前的阴国,霸主与搅屎棍;

第二部分:1943年后的阴国,奴才与屎;

第三部分:从霸主到奴才,阴国心态很好,你不服不行;

第四部分:你敢掌他的嘴,他马上就认怂;

第五部分:阴国的超级技能,没人学得来!

第六部分:大阴帝国要逆袭,还有两条路。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/j7xoMr2PjNI4V8jwUYkh-w

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

坏土豆 作品

首发 一个坏土豆 陪我的国一起逆袭

公众号ID:iamhtd

第一部分:1943年前的阴国,霸主与搅屎棍;

第二部分:1943年后的阴国,奴才与屎;

第三部分:从霸主到奴才,阴国心态很好,你不服不行;

第四部分:你敢掌他的嘴,他马上就认怂;

第五部分:阴国的超级技能,没人学得来!

第六部分:大阴帝国要逆袭,还有两条路。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/j7xoMr2PjNI4V8jwUYkh-w

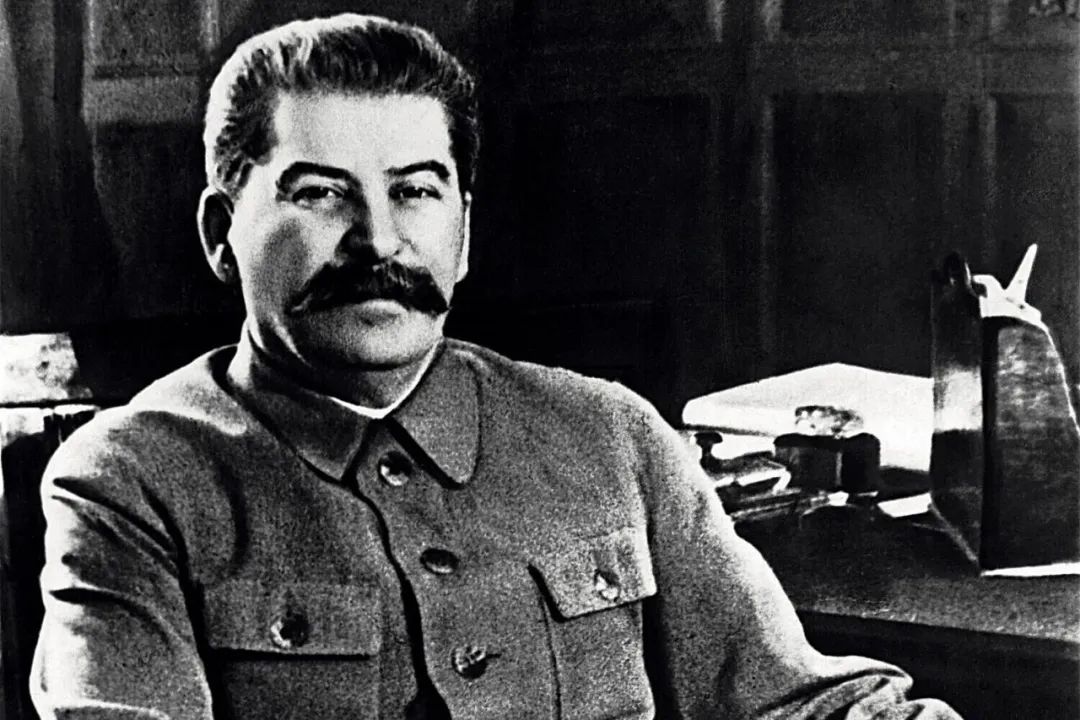

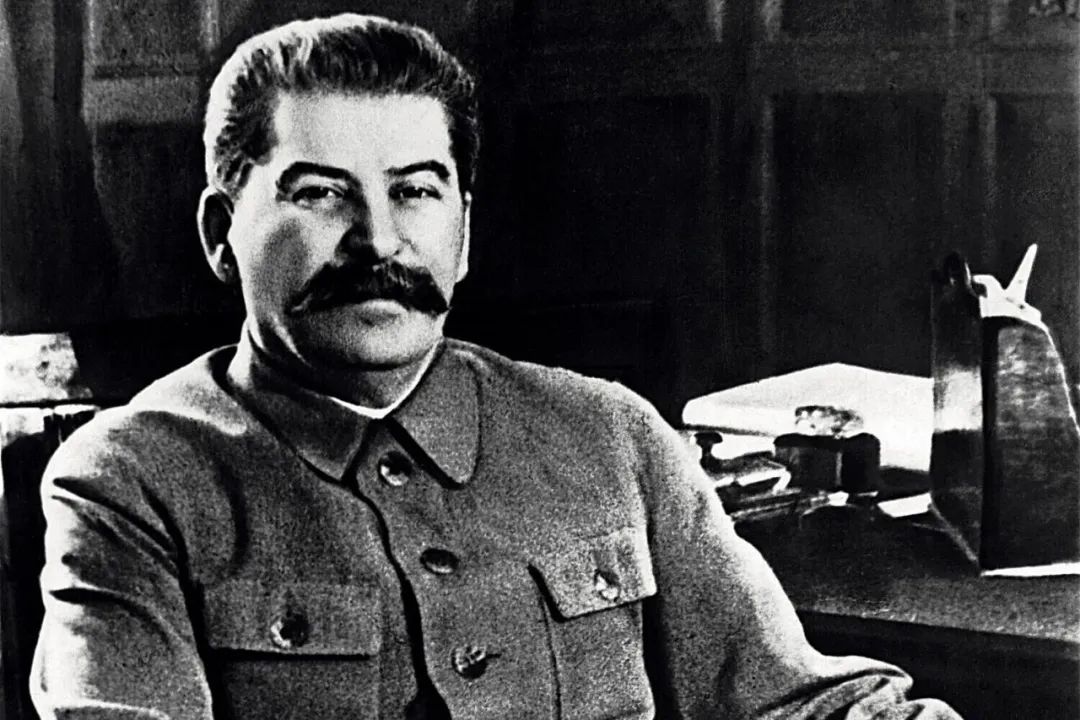

摘要:我经常跟人说,你不要看英美说什么高尚的言辞,更要看到英美真正凶残暴戾的地方,这才是英美的实质。英美是人类历史上最凶残狡诈的民族,这是他们能够战胜无数强者、统治地球的真正原因。若不能理解这一点,就容易对英美抱有幻想,进而犯下不可饶恕的错误,恰如戈尔巴乔夫那种天真。

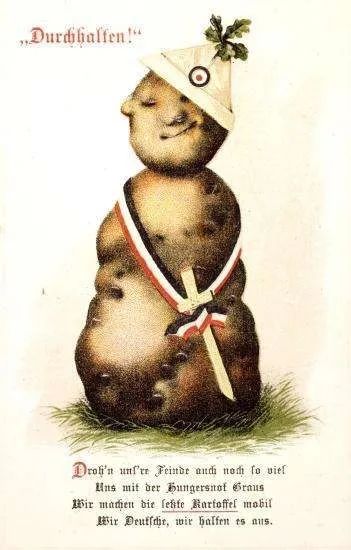

一战期间执行海军封锁任务的英国海军元帅约翰杰力科,人称德国人的瘦身大师,意思是他让德国人整整饿了四年,而且越来越饿,最终瘦骨嶙峋

一战期间执行海军封锁任务的英国海军元帅约翰杰力科,人称德国人的瘦身大师,意思是他让德国人整整饿了四年,而且越来越饿,最终瘦骨嶙峋

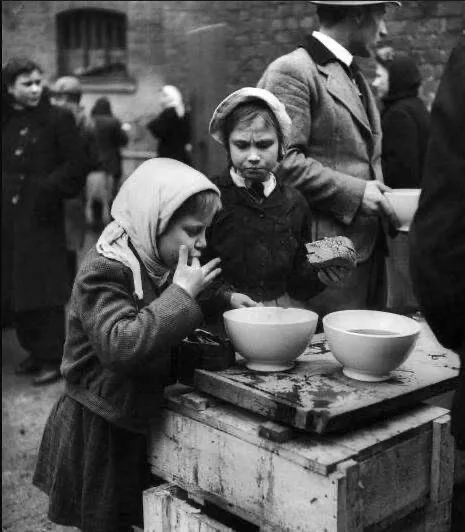

战争期间,德国人没有粮食,只能喝汤解决饥饿感

战争期间,德国人没有粮食,只能喝汤解决饥饿感 柏林街边的屠夫店遭到市民劫掠,图为维持秩序的警察和瘦骨嶙峋的市民,英美对德国的封锁直到1919年6月才解除

柏林街边的屠夫店遭到市民劫掠,图为维持秩序的警察和瘦骨嶙峋的市民,英美对德国的封锁直到1919年6月才解除英美对日本的海上封锁

英国空军元帅哈里斯,人称空中屠夫,主导了对德国的无差别战略轰炸

英国空军元帅哈里斯,人称空中屠夫,主导了对德国的无差别战略轰炸 美国空军上将李梅,人称烧烤大师,主导了对日本的无差别战略轰炸

美国空军上将李梅,人称烧烤大师,主导了对日本的无差别战略轰炸英美对日本的轰炸同样惨烈,仅1945年对东京的一次轰炸,就杀死日本人20多万人

1945年3月被英美白磷弹炸死的日本东京民众

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ZouoviZ7beyxKpV5ToXBgA

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ieqcMmykspU2YlH2iEcS7Q

英国贵族一直都是装逼犯们的最爱,不过奇怪的是,这些贵族现在好像整体销声匿迹了。不少人可能跟我一样,之前听过一个说法,说是在第一次世界大战中打光了。

不过这玩意有点先入为主了,经不住验证。这段时间看了这方面的几本专著,发现之前太年轻了,我们今天就给大家讲讲,先把这个事讲清楚,再讲到底是什么在收割他们。

1 为啥“一战”没把他们给打死?

大家一定和博主一样,听过一个广为流传的段子,说英国贵族有荣誉感,打仗走在最前边,所以战争中伤亡最大,以至于在第一次世界大战中被打光了。

其实这是个“说了一半的谎言”,也就是说,这话没问题,但是没说完,说它对也对,但是不全对。

真实的情况比较复杂。从后来的统计来看,在第一次世界大战中,参战600万人,死亡72万,平民死亡率是12.5%。而军官阶层死亡率高达20%,战后英国直接就把这归结到军官们主要贵族出身,有荣誉感,作战英勇,所以死得多。

那问题来了,英国打过无数的仗,英法百年、克里米亚、征服印度、布尔战争,几乎所有的战争中,都是平民伤亡率高,怎么在“一战”中突然贵族伤亡率上来了呢?以往贵族都没有荣誉感,在“一战”中突然荣誉感爆棚了?

这明显不符合逻辑,其实如果了解西方的战争模式,就知道问题出在哪了。

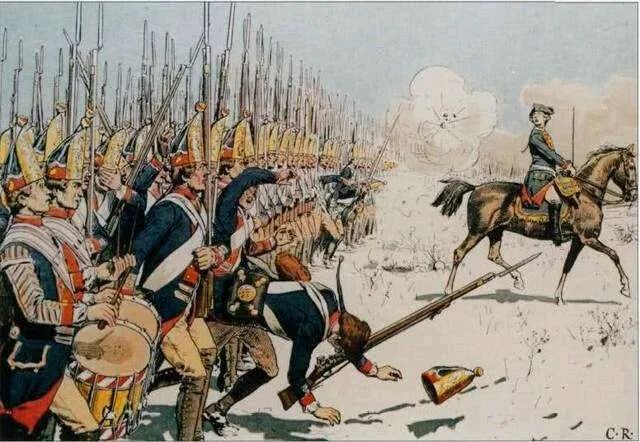

在第一次世界大战前一百年,大家大战主要用的是“线列步兵”,也就是排队枪决。当时的步枪精度低、射速慢,就需要人数来凑。士兵们排成一横列往前走,得有人一边走一边敲鼓控制节奏,长官在前边控制速度,双方靠近到射程内时,把枪持平,随着指挥官的口令对这着对方射击。谁先承受不了这种伤亡,谁就先退出,另一方获胜。

也就是下图这样:

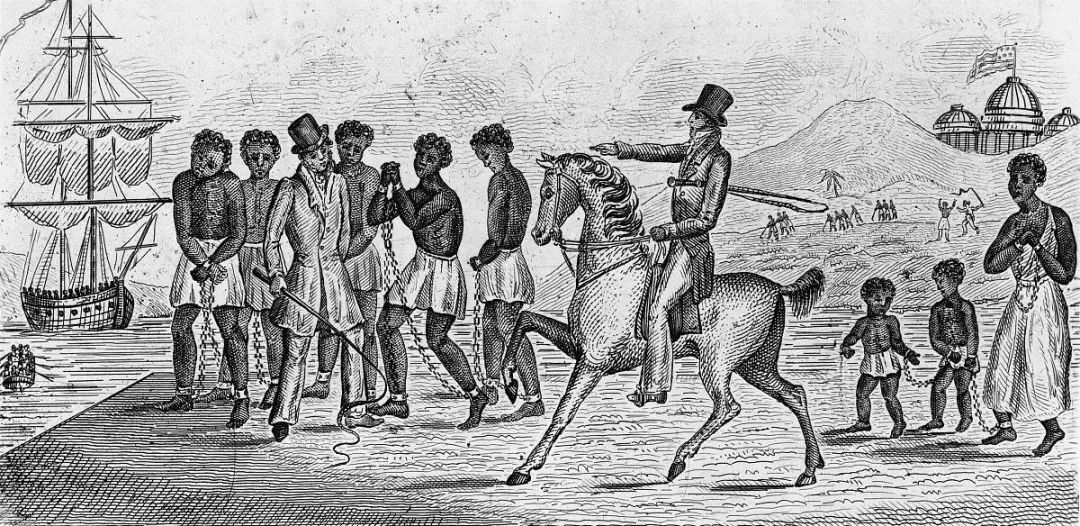

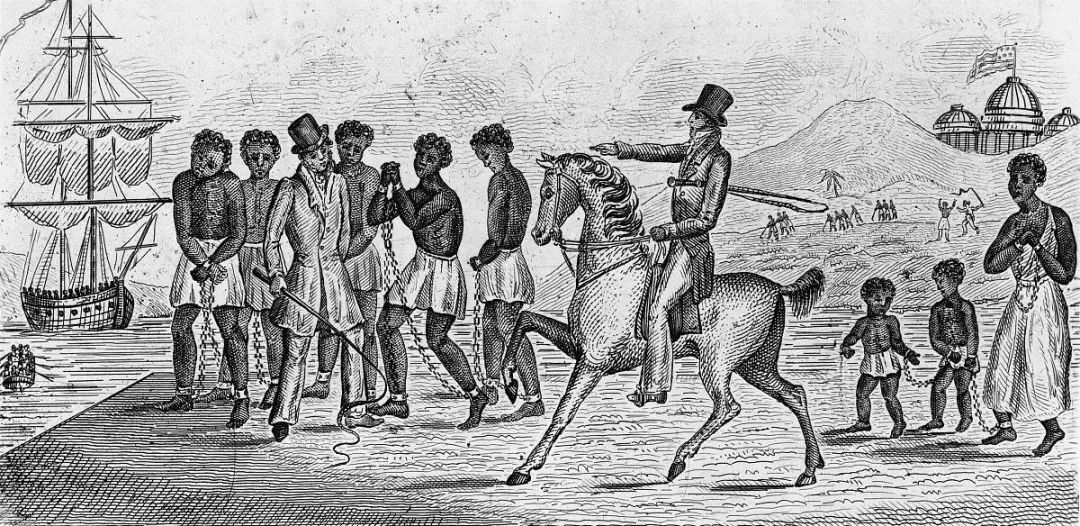

大家注意到最前边的那个骑马的人了吧,他就是军官,部队前进的时他走前边控制速度。行进过程中,士兵们的枪是扛在肩上的,等到快要进入射程的时候,他会溜达到队列边上,士兵们把枪放平,然后跟着长官的命令一起开火。

欧洲在第一次世界大战之前,相互之间都是“贵族战争”,非常体面。互相打仗不会直接瞄长官,所以尽管长官穿着非常炫的制服站在边上指挥,大家也不会开枪打他,只是士兵们互相屠。

当然了,这个规则背后有它的逻辑,如果大家都想着“擒贼先擒王”,那最惨的是贵族军官们,所以贵族为了自己的安全,严令手下的人不准射杀对方的军官,慢慢也就形成了惯例。

而且贵族不是杀的,是用来抓的。大家看电视剧《冰与火之歌》就知道,那里边贵族被抓到之后,大家第一反应是去要赎金,而不是直接杀了。欧洲那边贵族之间大部分有血缘关系,就算没有共同血缘,说不定也共享情妇,抬头不见低头见,熟人社会,很讲规矩。

所以这套“不杀军官”的规则维持了一百多年,以至于我们现在看起来那会儿打仗,非常奇怪。现代战争中军官就怕被别人看出来变成攻击目标。当时恰好相反,军官们花枝招展,就怕对方看不到——万一看不到,把自己当成平民射杀就不好了。

直到第一次世界大战,形势突然变了。倒也不是规则变了,而是技术进步导致战争模式变了。

英国在战争初期并没有觉得这场战争跟以往有啥差别,还跟以前似的,贵族军官们骑着高头大马,打扮得跟个公鸡似的走在前边,带着士兵们从家乡出发,前往前线。

到了前线还跟之前一样,大家排着整齐的队列向前推进,贵族军官走在前边控制队列前进速度。但是这次不一样了,还没等看到敌人,子弹就如雨点般一样从天而击,直接把走在最前边的那批人给干掉了。

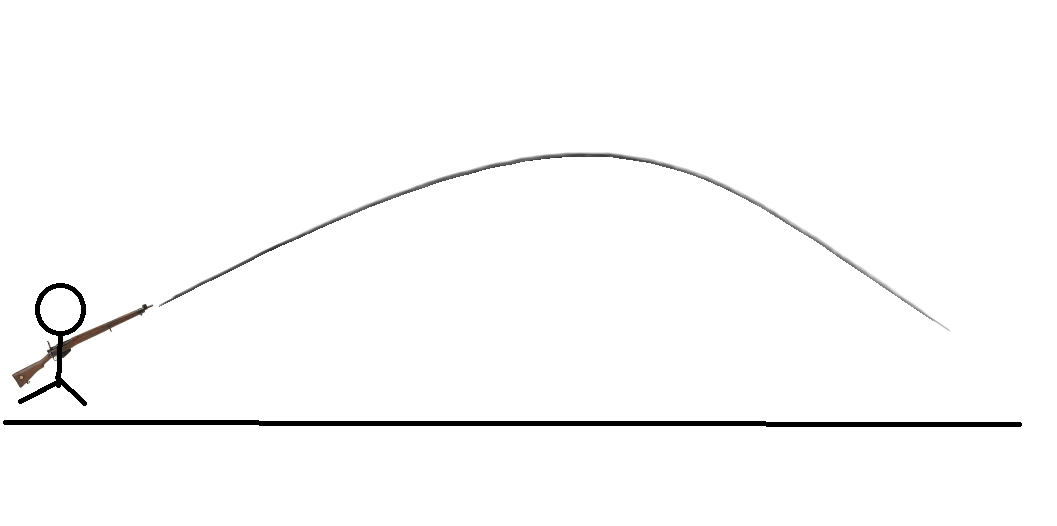

这一点大家可能理解不了,按理说步枪应该是直射啊,子弹怎么还从天上下来了?

这就是“一战”特色。当时步枪早已经不是拿破仑时期那种没啥准头的前装枪,早就更新到射程超离谱的后膛枪(当时的步枪现在中东还当狙击步枪使),还有最新大规模装备的马克沁,所以侦察兵远远看到对方的军团过来了,不是像之前一样等看清楚人再射击,而是等到对方进入射程就开枪。

问题是当时步枪的射程达到了恐怖的一公里。大家可以试试看看一公里以外的东西,是不是发现根本看不清人?

一百多年前也看不清。事实上根本就不看。

当时不是等对方靠近了再打,而是等对方军队进入事先测定好的位置,指挥官在望远镜里后,大家调好标尺,一起举枪向天空仰射,几十万发子弹跟雨点似的砸向对方。我大概画了个图,是这样的:

下图这玩意就是标尺,可以通过调整步枪斜度射向远方:

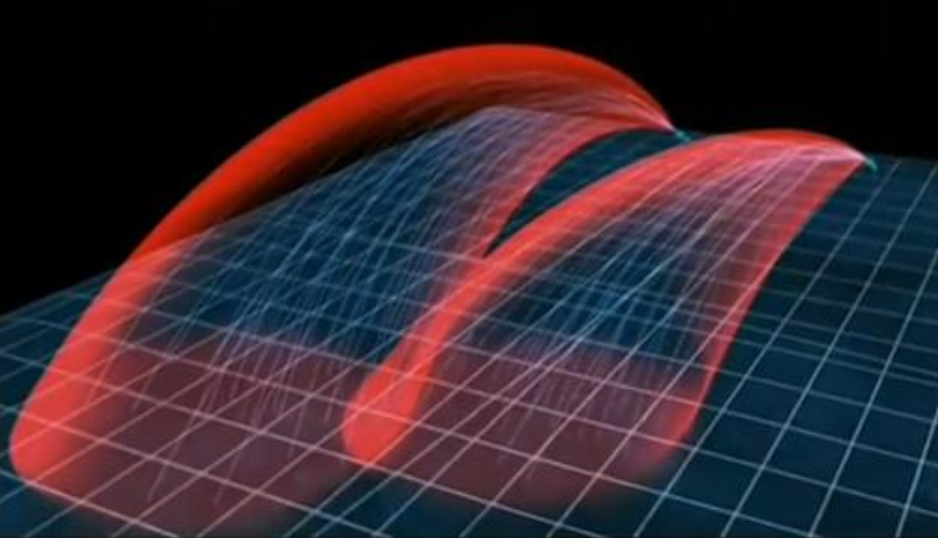

当时的机枪也是仰射的,不是直射,大概是这样的,杀伤力非常恐怖,爬下也没用,爬下更容易被射中,英军在索姆河一天被打光六万人,绝大部分就是被这样杀掉了:

这种看都没看到目标就开枪的方式,听着很傻,但是当时非常时髦,直到后来改变了行军方式,士兵们不再挤成一坨,这种作战方式才被淘汰。

从上面的图也可以看出,步枪子弹不是走直线,而是抛物线砸到了对方身上,经常从肩膀射入,从后腰射出,这也是为啥英军头盔长得跟个草帽似的,就是为了防止子弹从天上掉下来。我放一个《1917》的剧照,大家可以看看:

上图前边打扮得比较精神的那个就是军官,连个头盔都不戴。

不过这不是最重要的,最重要的是战争开始的时候,军官还跟以往一样,延续“古典战争”的精神,继续奇装异服,走在队列前边。每次突如其来一波弹雨,经常把走在最前边的人打个精光,军官也就没了。

双方对冲也一样,军官继续按照惯例走前边。本来以为对面不打自己,没想到相距一公里就开火了,互相啥都看不到,走在前边的立刻就废了。到后来,英国军官们也不在前边走了,躲到中间位置去,如果看形势不妙,赶紧往下撤。

所以战争初期军官伤亡率高得有点离谱,消息传回国内,大家都懵逼了,按照西方传统,会对每一个阵亡士兵家人说“你的孩子战斗非常英勇”,真实的情况是根本没看到人就打没了(第一次世界大战中绝大部分死亡士兵都没看到对方就死了)。

不过尽管伤亡大一些,也才20%,根本没有伤筋动骨。英国人以前跟美国人一样,上层生孩子就跟下崽子似的,三个是标配。正是因为生得多,小儿子往往没有继承权,穷得要死,才往美洲跑。

顶多是改变了继承顺序。在一本叫《德不勒特报告》的书里说,大概有十分之一的贵族损失了第一继承人,只好让第二继承人上。也就是说战争对财产和爵位继承的影响不太大。

那说到这里,大家可能不明白了,英国贵族到底哪去了?

穷死了。

2

英国贵族是怎么穷死的

以前说过这个事。英国的贵族其实不是英国本地人,而是维京海盗的后裔,来自法国的诺曼那一带的维京海盗打到英国本土,屠了英国上层,殖民了英国当地老百姓,过上了幸福的寄生虫生活。

当时老百姓比较愚昧,并且缺乏组织,稍微有点反抗也被新来的军事贵族残酷镇压。

而且英国很快在自己边上找了个殖民地,也就是爱尔兰。英国对爱尔兰的欺辱,仅比美国对印第安人好那么一丢丢,毕竟英国人没有把爱尔兰人杀光。不过也残酷至极,一直再向爱尔兰转移国内矛盾。英国发生水灾财政不足,就去找爱尔兰补;中午打了点醋,也去爱尔兰要饺子。

爱尔兰人也是暴脾气,肯定不愿意。于是英国不遗余力地弹压爱尔兰人的反抗,英格兰几乎所有的战争英雄都去爱尔兰刷过经验。

后来英国走上了轰轰烈烈的崛起之路,不过红利基本都被土地贵族、工业资本家和放高利贷那伙人给赚走了,大部分人陷入了极度的贫穷。比如1861年有个统计,英国所有土地被3万人占有,其中一半土地归150人,大家感受下这财富集中程度。

不过随着经济发展,平民阶层慢慢觉醒,开始联合起来闹事。于是政府就把越来越多的平民接纳到议会里来。

说到这里,大家可能纳闷了,如果不接纳平民阶层呢?也不是不可以,但是代价可能大到没法接受。当时欧洲风起云涌闹革命,法国国王和王后已经被剁掉了脑袋,此外大家中学也学过1848年革命,当时国王和贵族们都慌得一批。所以各国都在慢慢把平民阶层接纳进来——有话好好说,别打砸抢。

贵族在“上议院“,平民们在“下议院”。一开始上议院的权利比下议院的权利大得多。但是随着时代的进步,平民阶层快速崛起。

所以英国在19世纪后半期和20世纪前半期,权力一点点向下议院滑去。到现在已经没有上议院啥事了,咱们在电视上看到的英国议会辩论,其实就是下议院的辩论。

最重要的是,到了十九世纪后期,为了缓和社会矛盾,政府开始提高社会福利了,防止基层老百姓活不下去,而且当时英国上层受马克思的科学社会主义的影响有点大。

咱们对马克思的理解非常弱,其实马克思的东西跟数学似的,非常严谨,而且他并不认为社会主义社会比资本主义社会优越是因为道德水平更高。马克思不谈道德,只谈逻辑。

当时著名的英国首相阿斯奎斯就大量引用过马克思的基本观点:

社会财富归根结底都是人创造的;

一个自由的人创造力才能充分发挥;

每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件;

很多人不是没才能,而是太穷,束缚了自由,没自由就没法发展,只能一辈子当生产线工人,自然就不能去发挥天赋,比如做画家,小说家,物理学家;

一个贫富差距的社会限制大部分人的自由,也就限制社会财富,注定是没前途的。

再加上英国当时风起云涌的社会运动,为了降低社会矛盾,英国开始进一步搞福利政策,比如要给老百姓搞养老、医疗保险等东西,这个法案也比较有意思,叫“人民预算法案”。

但是你要给穷人发钱,第一个问题就是“钱从哪来?”,毕竟政府又不会赚钱。此时由于贵族话语权下降,大家开始在他们身上打算盘。

1894年,英国也通过了遗产税,要收那些资产超过100万英镑的人的8%遗产税,后来一直涨,15%,40%,50%,到了1939年,竟然高到了60%。

不仅如此,还大幅提高土地税,至于之前的累进税制和高收入附加税就不用说了。

法案提到议会,下议院的当然开心,利索通过了。上议院的贵族们一看就明白了,这事奔我们来了啊,果断给否了。

两院围绕这事打来打去,最后的结果是下议院占了上风,毕竟他们占理,大知识分子们也向着他们。咱们熟知的那些大知识分子,亚当斯密、李嘉图等等,都有大量言论批评贵族们是寄生虫。一番辩论,贵族们最后全面落了下风。

这下彻底悲剧了,想在法律层面阻挡立法基本已经不可能了。慢慢地变本加厉,各种税收越来越猛。

贵族们主要的生意是土地。现在国家天天盯着他们的土地,自然是痛苦至极,跑又跑不掉,纳税又纳不起。

而且每个贵族都有一笔巨大的固定支出,佣人需要雇佣,城堡需要修缮,各种应酬交际,现在再叠加上越来越多的税务支出,大部分贵族变得入不敷出,只好卖掉庄园,遣散奴仆,产业规模越来越小。

当然了,最猛的是遗产税。大部分贵族庄园的财产都以土地的形势存在,每次有贵族死去,家里要发生遗产变更,就会有一大批地产被卖掉以筹措高额的遗产税。

房产税和遗产税对英国贵族影响有多大?我放个数据:

1809-1879年,英国88%的百万富翁是土地贵族。

很快地,到了1880-1914年,迅速下降到了33%。

可以说二十年间就消灭了一大半的土地贵族,你们感受下这威力。

消灭了是不是需要补充下呢?

当时的英国自由党主要是偏向平民的。他们执政期间,为了得到工业和金融资本家的支持,经常卖爵位,谁捐款多就让谁当贵族。这些人当然不是真贵族了,被称为“啤酒贵族”。

比如英国著名首相劳合·乔治(这人历史评价非常高,属于“史上最伟大的100位英国人”之一),他在位期间就给四百多人封了爵位,而且明码标价童叟无欺,骑士10000英镑,男爵30000,上议院贵族50000英镑。

国王讨厌首相这种行为,可是又没权力拒绝,于是签署授予证的时候捂着鼻子签,借此表达英国皇室对首相霸权无声的抗议。

这些花钱买来的啤酒贵族也不和那些老贵族为伍,互相看不上,他们的利益出发点都不一样,但是可以去上议院占个位置,有效稀释上议院,所以上议院更加的分裂没啥战斗力。

现在英国还有个给资本家和演员授爵的习惯。不过这些人有了爵位,也没人会觉得他们是贵族,就好像没人觉得李嘉诚是英国贵族一样,属于没落帝国的统战手段。

后来英国首相更过分,直接把一堆工会代表和工人活动家搞成了贵族,弄到了上议院,上议院更加分裂了。老式英国贵族越来越少,都是一堆花钱买爵位的,还有关系户,用英国人自己的话说,“上议院被稀释得像一瓶兑水的威士忌”。上议院的地位自然也就越来越差,真正的老贵族们连个话事人都没了。

也正因为如此,英国对贵族的盘剥越来越过分。在第二次世界大战最紧张的时期,所得税的税率达到了恐怖的97.5%,遗产税高达65%,不少老贵族打完仗直接破产了。

说到这里,大家可能纳闷了,不对啊,博主,不是说遗产税非常难征收吗?英国怎么做到的?

这一方面跟英国人做事认真有关,在收税方面向来有挖地三尺的决心和行动力,后来的美国又继承和发扬了这种种族优点,在打击偷税漏税方面有神奇的技能。

另一方面也跟当时没有“全球化”有关,资产也都是重资产,什么庄园、农场、矿场、城堡,想跑也跑不掉,也没什么避税天堂,所以想逃税比现在难了太多。

多说一句,我为啥觉得“全球化”可能会有点倒退,但不会退太多呢,最关键的一点就是全球富人的资产都是全球化配置的,如果全球化倒退,最受伤害的是他们,而现在权力最大的也是他们,所以都轮不上中国人着急,他们最着急。

3 转型困难

就跟进化论似的,所有物种都有个窄门,每隔那么一段时间,大自然就会来收割一波。如果能进入下一代,那牛逼了;进不去,那就成恐龙了。

贵族也一样,来自中世纪,靠军功发家,寄生在土地上。

后来一部分贵族坚守土地,被遗产税和所得税给收割了;还有一部分投资了矿产和棉花纺织,勉强在第一次工业革命中挺了过来,不过第二次工业革命不是爆发在美国嘛,他们这些人如果没跑出来,就继续被收割。

有不少英国贵族和金融家投资了美国,准备在新大陆继续做寄生虫,没想到美国人更奇葩。

美国人早期玩债券玩得非常厉害,早期主要通过发债券割英国老钱。

说起来也不复杂。先找个概念低价发债,比如要修铁路发债,然后自己把债券炒高,英国人一看有利可图,都跑进来一起炒,然后美国人套现离场,英国人找不到接盘侠爆掉了。爆掉之后债券变废纸,美国人再回收回去,债转股,长期持有,搞价值投资什么的,持有个百八十年,需要的时候这些债券还可以抵押贷款什么的。

所以美国那些年每隔几年就一个大金融危机,大量股票跌成了废纸,英国的财富却莫名其妙到美国去了。这些财富,不少就是英国贵族们的全部家当。

也就是说,在英国政府不断蚕食贵族们过程中,老贵族们也在寻求转型,但只有极少数转型成功,大部分在转型过程中被吃掉了。

如今的贵族,有点像民国的满人,一小部分人的财富经历大风大浪后竟然保留了下来,投资到了新兴行业,继续过着寄生虫的幸福生活。

还有一些贵族天天为生计发愁,每天都担心祖宗留下来的这点家底彻底没了。这事成了英国人的部分娱乐话题,英国那边经常爆料说某某男爵的城堡租给了色情公司拍片交房产税。最近的那个电影《绅士们》,里边说在贵族城堡里种大麻。

绝大部分贵族现在已经成了普通人,泡妞的时候会吹牛逼自己有爵位,其他时候跟大家一起搬砖。

还有少量贵族跟旗人一样,有点特殊技能。大清国的时候旗人天天搞娱乐嘛,所以对娱乐行业研究很深。大清完蛋后,不少旗人成了作家,写写话剧说说相声,也就一直传了下来。现在我国电影娱乐行业也有不少旗人后代,演员里旗人也非常多。英国贵族也一样,一直会一些声色犬马的东西,比如训马训狗,糅皮子做包,搞奢侈品什么的。

4 尾声

看完本文大家也明白了,英国贵族没被德军的机枪给屠了,却被英国政府给吸干了,这也正是英国人一想的风格,逮到谁就把谁当奶牛,等到奶牛没了,就只能吸自己的内部的奶牛。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/iIg_REZBlakZeXNO0ktKQw

鲍里斯的病情发展,可能是英国防疫漏洞的实证。

英国时间4月6日晚19时,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)因新冠肺炎病情恶化,被转入伦敦圣托马斯医院重症监护室(ICU)。

这距离他“预防性入院检查”,不到24小时。

《泰晤士报》指出,鲍里斯抵达医院时,院方向其提供氧气、辅助呼吸。但首相府否认这一消息,并称鲍里斯意识清醒,“为防止其病情恶化可能会用到呼吸机,作为预防措施,将其转至重症监护。鲍里斯将继续在ICU内接受工作简报。”

英国广播公司(BBC)称,有理由认为,鲍里斯的病情“比他或官员们准备承认的,要严重得多”。“ICU是照料病情最危重患者的地方。这足以说明一切。”

在上述消息被国内外媒体广泛关注的同时,英国累计确诊52279例,死亡5373例,病死率达10.9%。

“鲍里斯的病情发展,可能是英国防疫漏洞的实证。”BBC指出。

确诊感染后,鲍里斯居家隔离,通过网络接受工作简报。/GETTY

英媒推测:鲍里斯病情不乐观

3月27日,鲍里斯在推特发文,称自己确诊感染,将居家隔离。“待在家里,就是在保护我国的医疗系统,拯救生命。我们终将一起打败这个病毒!”

此后一周,首相府坚称,鲍里斯只有“轻微症状”。

但多份报道援引匿名信息称,医疗小组对鲍里斯的健康“越来越担心”,“首相没有听从建议多休息,反而一直忙于工作。在日常疫情会议中,我们不断听到咳嗽、喘息声。”

4月3日,鲍里斯又发推特,称“仍在发热”,将继续隔离。后有媒体指出“是持续高烧”。5日晚20时,鲍里斯在医疗小组建议下入院。

“确诊感染1周,仍无好转,情况不容乐观。”媒体援引1月24日《柳叶刀》杂志论文,指出结合新冠肺炎病程发展,在发病7日后入院的患者中,有51%的人出现呼吸困难;2天后,27%者出现急性呼吸窘迫;3天后,39%的人出现危重症状。

而从中国武汉新冠肺炎患者的救治经验可知,部分轻症患者在出现症状5-7天,病情会加重。其恶化原因之一,往往是因为在轻症时,没有得到对应治疗。

武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇撰写论文称,该院一线临床经验显示,部分没有基础疾病的年轻患者,病情急转直下,是因为其对缺氧状态的“代偿能力”很强。即身体已经严重缺氧,但仍意识清醒。有限的氧气全被用来保障身体最重要的器官——大脑和心脏。这增加了诊断的难度。

4月3日,鲍里斯在推特发视频,称自己仍在发烧。/Boris Johnson@Twitter

轻症居家隔离,拖成重症?

“从某种意义上说,鲍里斯的命运,可能是6600多万英国人共同的命运。因为他们共同遵循英国公共卫生部(PHE)的防疫指南。”《卫报》评论,在该指南下,英国坚持:轻症患者若独居在家,应在发病后,自我隔离1周。若症状改善且退烧,即可恢复正常生活。非独居患者则需全家隔离14天。

按照这一标准,和鲍里斯同日确诊的英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock),也采取居家隔离。他自述,期间体重下降约3公斤,无法入睡、进食或饮水,“喉咙里就像有玻璃”。1周后,汉考克称症状消失,回到工作岗位。

除英国外,法国、美国、意大利等国家亦采取轻者居家隔离政策。

在法国,目前至少有19785名患者处于居家隔离状态。在“疫情风暴眼”美国纽约州,当地时间4月5日,已累计确诊122031例,只有16497人入院治疗,余下10余万人皆居家隔离。

路透社称,轻症居家隔离政策的初衷,是试图避免医疗资源挤兑、减少医疗需求,并避免社会经济停摆,让社会付出远超疫情的代价。

但4月2日,《柳叶刀》发文,鲜明地反对居家隔离。该文称,根据中国早期流行病学证据显示,超过50%的新冠肺炎患者家中,至少有一名家庭成员患病;家庭聚集性感染占所有聚集性感染的75%-80%。

此外,居家隔离时,疾病监测难以实施。组织医疗护理、频繁监测疾病进展、及时转运医院或ICU,也存在较大困难。

英国《卫报》表示,英国治愈率低、死亡率高,可能就和轻症居家隔离政策有关。

英国NHS下辖医院面临极大的接诊压力,多数医院的ICU超负荷运转。/The Independent

迟迟未将大规模检测列为“优先任务”

迟迟不将大规模检测,列为“优先任务”,亦是英国被诟病的一点。

3月12日,NHS决定,不再对轻症、密切接触者进行检测。英国首席科学顾问帕特里克•瓦兰斯(Patrick Vallance)称,自己认可“群体免疫”的科学概念,“人口大规模感染不可避免,预计将有4000万人感染新冠病毒。”

3月16日,英国伦敦帝国理工学院发布数据,称英国当时采取的“缓和”策略,可能导致25万人死亡,致NHS崩溃。“我们曾期待建立群体免疫,但现在意识到,在这个情况下是不可能的。”该院传染病研究人员阿兹拉·加尼(Azra Ghani)表示。

次日,英国改变策略,称将提高大规模检测能力。

但问题接踵而至。在德国、韩国等国动员大量实验室展开检测之际,英国致力于建立集中检测系统。当其试图重启大规模检测时,试剂盒供应不足、原材料生产断档、各地检测标准不一等问题,日益突出。

截至4月3日,英国日均完成检测7511份。同期的德国,日均完成5万份。政府承认,在NHS约120万名员工中,只有2000余人做过病毒检测。这可能导致大量轻症、无症状感染者未被发现。

4月4日,鲍里斯的怀孕女友西蒙兹(Carrie Symonds)坦言,她1周前已出现新型肺炎主要症状,但一直在家卧床休养,没做过病毒检测。

3月下旬,《卫报》等媒体曾尝试采访相关部门,了解134家定点收治医院的入院数据,尤其是重症监护数。但只得到闭门羹。

在走访一些医院后,媒体发现,在南伦敦地区,3月6-17日间,转入ICU的患者数量激增13倍。其中,86人为危重患者,4人启用ECMO(人工肺)治疗。但,即使病情危重如此,有一半患者仍属“疑似”,未得到确诊。

一名穿着防护服的工人正在消毒英格兰某中心附属药房。该药房有工作人员被确诊感染。/AFP

不让NHS被拖垮

《泰晤士报》指出,PHE防疫指南的核心之一,是确保国家医疗服务体系(NHS)不被拖垮。

NHS因实现全民免费医疗,一度是英国的骄傲。甚至作为国家象征,登上伦敦奥运会开幕式舞台。

但作为英国医疗体系的“主动脉”,它非常脆弱。近年来,人员短缺、设施匮乏、资金紧张等问题,持续困扰NHS。其报告显示,截至2019年第一季度,NHS有3.5万个护士岗位空缺,近1万个医生岗位空缺。

而就新冠肺炎患者收治来说,从疫情暴发至今,NHS的运营难问题,愈发突出。下辖多家医院持续处在高压、满负荷运转的状态中。

3月25日,英国累计确诊8677人。当日伦敦传出消息,因每6名新冠肺炎患者中,就有1人需转入重症监护,当地相关床位将于3月27日达到100%使用。

BBC数据显示,NHS有重症监护床位4100余张,成人呼吸机4000余台、儿童呼吸机900余台。而在医疗实力最强的伦敦地区,为满足新冠肺炎诊疗需求,重症监护床位需扩容129%。

为缓解病人收治压力,包括英国在内的诸多疫情大国,开始修建“方舱”医院。但由于确诊人数可观,已建成的方舱床位数如“杯水车薪”,且收治病人有要求。

4月3日,伦敦“方舱”医院南丁格尔医院首批开发500张床位。该院原为伦敦ExCel国际展览馆,预计将设4000张床位,500张床配呼吸机。

该院将收治“需要重症监护但生存机会最大”的年轻新冠患者。年龄较大或患有严重基础性疾病者,仍依循原有指南收治。

和武汉方舱医院收治的轻症、疑似患者对比,从功能上看,伦敦南丁格尔医院更像是武汉的火神山医院和雷神山医院。

让人担心的,还有医疗防护用品缺乏。

近日,英国从中国购入的防护物资抵达当地,包括300台呼吸机、3300万个口罩及100万双医疗防护手套等。4月1日,NHS称,向医疗机构提供防护物资。但未提及是否包括医护人员急需的帽子和防护服等。

此后,BBC援引一位英格兰中部医生的发言称,由于缺少防护用品,一些医护在接诊患者时,不得不脚套垃圾袋、目戴游泳镜,以保护自己。

4月3日,伦敦“方舱”医院南丁格尔医院首批开发500张床位。当日,伦敦累计确诊新冠肺炎1.2万余人。/10 Downing Street

资料来源:

1.ADAM PAYNE, et al. Boris Johnson has been put in an intensive care unit after his coronavirus symptoms worsened. Business Insider

2.ROWENA MASON, et al. Boris Johnson admitted to hospital with coronavirus. The Guardian

3.CAELAINN BARR, et al. Coronavirus UK death toll: why what we think we know is wrong. The Guardian

4.Coronavirus: Boris Johnson moved to intensive care as symptoms worsen. BBC

来源:“医学界”微信公众号

作者:燕小六

校对:臧恒佳

责编:田栋梁

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/AoIAdRHGEtbNDxNfyGCP_A