以数学和逻辑为第一顶点和第二顶点,继而慢慢收敛到计算机科学这第三顶点

概率和对数,是信息论的支柱。贝叶斯公式——贝叶斯也是我们随后将结识的一位巨匠——是互联网算法的核心

笛卡儿调和了代数与几何学,英国逻辑学家布尔结合了代数和三段论,美国工程师、麻省理工学院的克劳德·香农将二进制计算与电子继电器进行了异类联想。

首先,伽利略用意大利语写书,而在他之前,没有任何西方科学家敢于舍弃知识界众人习惯使用的拉丁语。其次,伽利略擅长使用实验仪器,伽利略用天文望远镜证明,亚里士多德也错了。

帕斯卡创建概率论,帕斯卡建立了规则,在给定一个原因的条件下,能够计算出某个给定结果的概率。

托马斯·贝叶斯决定以另一种方式提出疑问。他想知道,如果给定一个结果,那么产生该结果的原因的概率是多大?

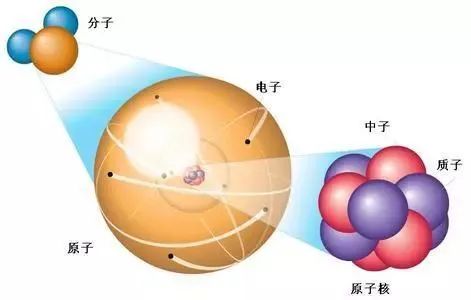

戈特弗里德·威廉·莱布尼茨将数学和逻辑学进行异类联想?除此之外,莱布尼茨与牛顿同时独立建立了微积分的基础,也就是无穷小的方程。

布尔的研究最终得到了方程x^2=x,而这个方程仅在x等于两个值时才能成立,即0和1。如此一来,二进制运算比计算机技术早诞生了整整100年!

伯特兰·罗素与自己的老师阿尔弗雷德·诺思·怀特海全心投入撰写一本名为《数学原理》的宏伟巨著。告别命题逻辑,迎来关系逻辑。

路德维希·维特根斯坦指出了一个问题:语言存在逻辑上的缺陷。

维纳在1948年创立了名为“控制论”的新学科,深入研究了自动化的可能性。

阿兰·图灵受到了这种观点的启发,认知主义的这种观点促使他设计出了一台以自己名字命名的虚拟机——图灵机。图灵是考虑人工智能的可能性的第一人。

对于亚里士多德来说,知识首先建立在经验之上,与此不同,对于柏拉图来说,知识主要建立在理智之上。

在2008年8月,著名的科技杂志《连线》(Wired)就预言,大数据将导致“科学的终结”!如果用一句话来总结这篇文章的论点,那就是:如果能够积累数量庞大的信息,我们就不再需要方程式,不再需要因果律,也不再需要模型,只需要与统计学相关的知识就足够了。

农业和畜牧业的发展逐渐衍生出类似“收成”或“(牛、羊或家禽)群”的概念,于是,人们需要一种衡量“收成”或“群”的量的方法。

人们在罐子外面画上与罐子里的石子同样数量的羊。文字的概念即将出现……此外,还有另一个更具革命性的想法:将数字从其具体应用中分离出来!

口头传统让人们不需要规定什么是字母“l”“f”或“r”,就可以谈论花朵或者下雨。这些概念可以轻易地通过脑海中的印象被理解,并找到对应的匹配物。然而,当有人告诉你6234,这该怎么办呢?在你的脑海里,不会有什么确切的东西出现。在没有书写方法的情况下,一旦一个数字有点过大了,就无法引起人们的心智表征了

在数字能够被书写之前,用来描述大数字的词语是不存在的。

词语无法适用于所有情况,一旦数量变得非常大,就必须发明新的符号。这就是美索不达米亚人处理“大数量”的方法。美索不达米亚人创造了新的符号,用来指定10、60、600、3600或36000个元素的集合。

欧几里得让几何学变得制度化,他撰写的《几何原本》被公认为是历史上第一部科学理论典籍

米利都的泰勒斯造就了几何学,他勇敢地抛开了一切实际物体,直接谈论起直线或三角形,他更倾向于概括性的陈述。此外,泰勒斯对几何学的热爱最终让他自己完全脱离了数学——他被认为是世界上第一个提出关于永恒与变化问题的哲学家。

除了数字“零”之外,阿拉伯数学家们还带来了一些极富创意的概念,例如“未知数”,这个概念会被不朽的字母x代表。花拉子米把数学推理放入方程式中,就这样,在算术和几何之后开创了第三大课题——代数。

贯穿各个时代的一个大问题:数学到底是被发现的,还是被发明的?(数字1000000000在现实中通常是难以企及的,在地球上出现生命之前,这个数字存在吗?)

亚里士多德三段论理论 。命题可以采用以下形式:A是BB是C因此,A是C。

三段论排列出三个命题 会导致三种不同类型的推理,:从一般到特殊(演绎法)、从特殊到一般(归纳法)、从特殊到特殊(溯因法)。

阿尔贝·加缪在《西西弗的神话》一书中写道:“想合乎逻辑总是容易的,但是想从头至尾一直都合乎逻辑几乎是不可能的。”

莱布尼茨信仰上帝,对于他来说,这是宇宙和谐唯一的可能解释。

法国当代哲学家米歇尔·塞尔在2011年接受《哲学杂志》的采访时说:“互联网,它其实来自不谈论上帝的莱布尼茨。”

吉尔·多维克所说,数学模型已经成为人类学家的眼镜。借助互联网的能力,人们能分析迄今无法用肉眼分辨的现象,互联网之于人类的重大意义就如同伽利略的望远镜之于天文学的意义。

在一个有64位参赛选手的网球公开赛中,总共有多少场比赛要比。他可能会开始罗列:一场决赛、两场半决赛、4场四分之一决赛,如此等等。然而,比赛的场数其实永远等于参赛选手的人数减去1。事实上,经历一场比赛就会淘汰一名选手,而在一场公开赛中,除了一名参赛选手(冠军)之外,其他人都会被淘汰。因此,最终将会进行63场比赛。

托马斯·贝叶斯。在1761年4月去世之时,这位英国神学家和哲学家留下了一些未完成的论文,其中一篇文章的题目是《关于如何在机会论的框架下解决问题》(An essay towards solving a problem in the doctrine of Chance)提出了一种思考偶然性的方法

“阴谋论”。因为,一个阴谋导致一系列事件的概率永远大于一系列事件背后藏着一个阴谋的概率。

基于这种认知偏差,乐透发布了一则广告,断言“100%的中奖者都试过自己的运气”——这不是明摆着吗?尽管如此,这条广告仍然具有冲击力

1943年,香农在贝尔实验室接待了阿兰·图灵的造访,他和图灵共同探讨了“人工智能”的可能性。

香农是信息学领域的拉瓦锡、通信学领域的达尔文。香农在贝尔实验室度过了自己大部分的职业生涯

香农在1984年也发表了两个定理,以此创立了“信息动力学”,两个定理分别探讨的是信息量和信息的质量。第一个定理涉及信息的压缩,并想回答以下问题:编码一条信息所需的最少符号数量是多少?第二个定理涉及信息的传输,并想回答以下问题:为了在终点处获取从起点处发出的准确信息,需要哪些必要条件?

形式逻辑不包含符号“+”,它只知道“与门”和“或门”,并在此基础上添加了“非门”。

诺伯特·维纳在1948年开创了一个新的科学领域,命名为“控制论”(cybernetics),这个新领域研究的对象就是如何控制机器。写了一部名为《控制论:关于动物和机器的控制与传播科学》

所谓“负反馈”仅仅意味着控制与观察到的偏差背道而驰了。例如,恒温器就是一个好想法,它就是通过“负反馈”来实现的。与此相反,“正反馈”旨在让系统趋于最小化或最大化,这既可以表现为恶性循环(如“拉森效应”),也可以表现为良性循环。

达·芬奇画了一匹马拉着一个巨大的水平螺旋桨,其叶片如锋利的刀刃,目的是要割掉敌人步兵的腿……这幅血腥画面距离我们所熟知的蒙娜丽莎很遥远!

帕斯卡:“人的一切痛苦都来自一件事,那就是不知如何在房间里停下来休息。”

算法是一系列指令,它必然导致一个预期的结果。大多数算法都有着充斥着“如果”“那么”的分支。

在大数据的世界,“大”不仅意味着数量庞大的数据,更主要是数据的类型,即互联网上留下的浏览痕迹的总和。而算法的作用是让这些数据变得可用。复杂的统计手法催生了各种链接和关联性,它们能准确识别你的习惯、信仰或兴趣。

算法旨在创造一种需求,甚至是一种“瘾”。算法的编写方式,就是为了让众人再也无法失去自己。

所谓“智力”测试其实几乎没有提供关于智力能力的任何信息。这类测试可以追溯到一个特定时期,那时,智力基本上被简化为计算、分类、推论或推断的逻辑数学能力。于是,被假定为测量智力的“智商”概念(IQ)被发明出来了。