就是因为跌到这个程度,越来越多城市具备抄底价值。

跌的越狠的,越具备底部特征。

同样是下跌,但市中心明显更加抗跌,郊区全面崩塌。

作者:樱桃团队

来源:樱桃大房子(ID:ytdfz8)

转自:

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

就是因为跌到这个程度,越来越多城市具备抄底价值。

跌的越狠的,越具备底部特征。

同样是下跌,但市中心明显更加抗跌,郊区全面崩塌。

作者:樱桃团队

来源:樱桃大房子(ID:ytdfz8)

转自:

你妈喊你回家花钱了。

前天,我写了篇文章:一季度的成绩单已出,唉……

文章中提出,

解决当下产能过剩、M1增速不振、上游通胀、下游通缩等一系列问题的关键在:需求、消费、花钱。

留言区里的一句话,振聋发聩。

如果大家挣钱的体验像吃屎的话,当然不愿意花钱。

你我肯定都认为——

钱揣在老子兜里,我不想花就可以不花。

当真如此?

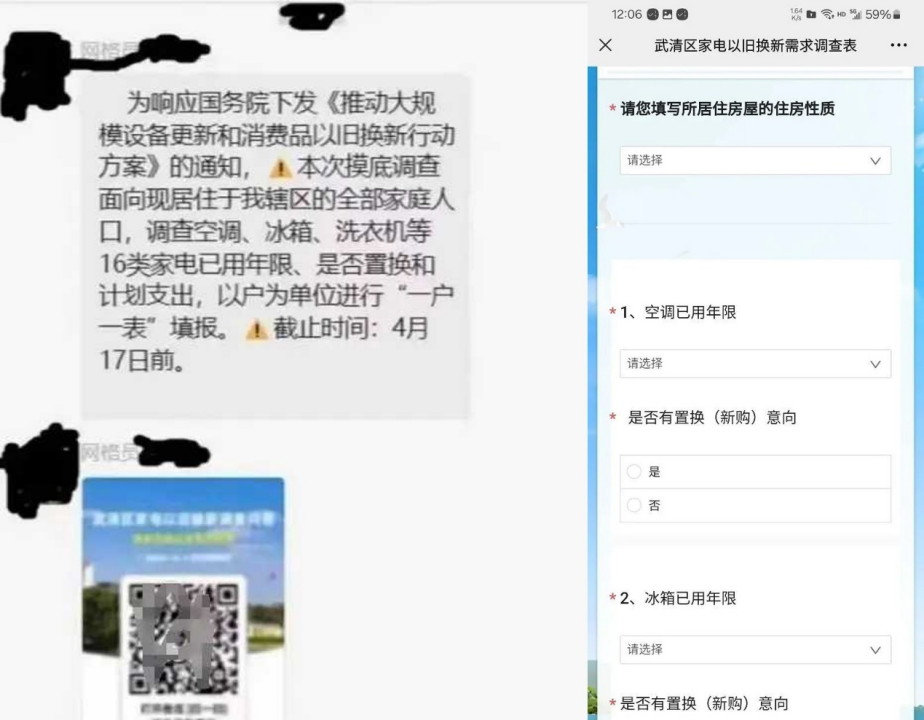

3月中旬,上面下发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。紧接着,中国家电协会的理事长就来尝试教我如何使用家电了。

姜理事长的一句话,噎的我三观稀碎:

消费者对家电产品有误区,认为只要没坏就可以继续用。

以及格力电器的董小姐,也想教上面做人:国家应尽快制定强制报废旧家电的相关制度。

我本以为像专家这种屁话,都是舔舔沟子、随便说说。

毕竟,也没人真敢连夜上门,把我家那台用了不到三年的美的空调砸了,换成董小姐一手设计的玫瑰立式大柜机,强行拉升一波我的审美。

万万没想到,上门的人真来了!

天津市武清区在微信群下发通知,网格员开始对辖区内居民各家庭的家电使用情况进行摸底——

调查包括空调、冰箱和洗衣机在内16类家电的已使用年限、是否置换,并一一填表。

慌不慌?

下一步想干啥?

你说我不想换,他说按规定到了年限你得换。

需求不仅可以刺激出来,其实需求也可以倒逼出来。

钱确实揣在你兜里,但有时候不想花也得花。

最近最火的新闻是什么?

重庆天价燃气费。

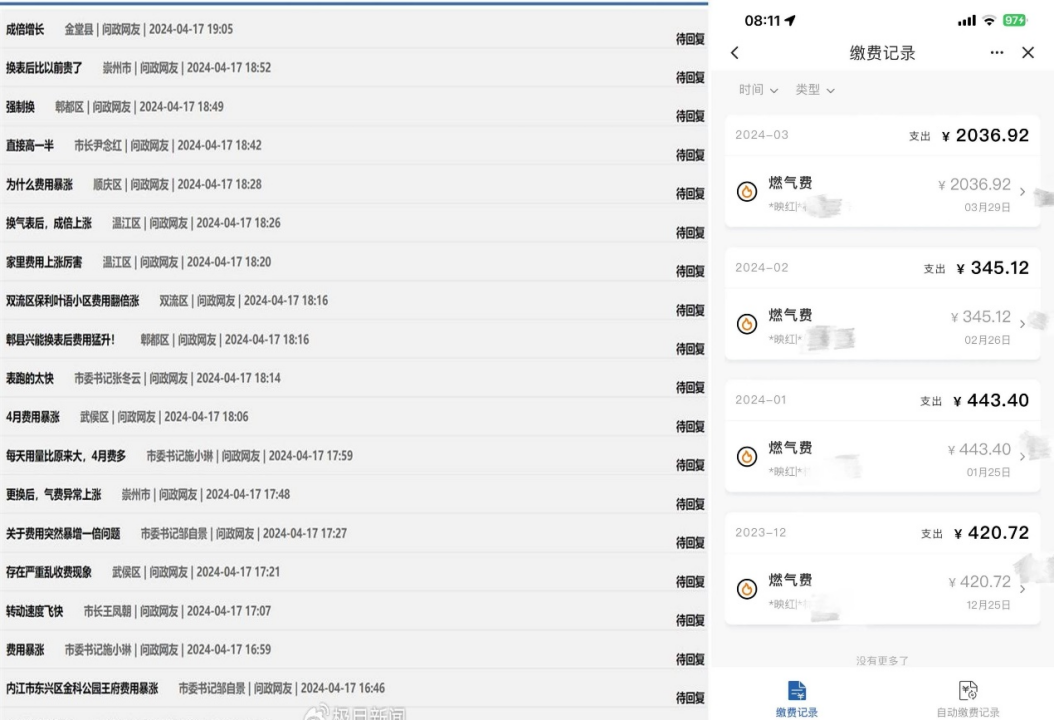

自从更换新的智能燃气表,使用量没增加,燃气费却往上窜了一倍。

成都的朋友表示,

你才一倍,我们都涨了三五倍。

我家平常的燃气费只有300多,4月却暴涨到2000多;我在美国呆了仨月,回来家里却产生2000多燃气费。

有人说,换个燃气表,费用翻倍涨,肯定有猫腻。

人家开了发布会,解释了一大堆,绕不开一句话:有计费系统故障原因,但燃气费也的确涨了。

不仅川渝——

截止四月份,一共有125个地区陆续宣布上调燃气费。

成都涨了0.16元/m³,深圳涨了0.31元/m³,天津涨了0.29元/m³,石家庄涨了0.37元/m³……平均涨幅在10%左右。

得益于自媒体铺天盖地的宣传,你们也知道了:此轮上涨的,还有水电费。

比如,

上海浦东三个阶段的水价分别上调20.17%、22.1%、52.87%。

比如,

广东、江苏等多省公布电价调整方案,最高涨幅高达30%。

以上,统称为公共服务费用涨价潮。

至于为什么有这波涨价潮,各路自媒体给出的解释非常统一:地方财政亏空。

你们以前用的水电气很便宜,那是政府在补贴。现在没钱了,不仅补贴没了,还得水电气上薅点钱,反向弥补下财政亏空。

你非要这么解释,也对,但也把问题想简单了!

且听娃哥给你分析一波。

咱们交的水电燃气费,不仅是地方上用来弥补财政亏空的现金流,还有一个金融作用:可以作为地方发债融资和发行公募REITs的底层资产。

不太精准但足够直白的说——

地方可以用水电燃气等基础设施和公共服务为质押,向资本市场再融资。

如果这家自来水厂、电力企业和燃气公司的营收增加、利润率提高、收益更稳定,那地方在资本市场能发的债、能融的钱自然也更多。

水费涨个10%,放在资本市场里就能讲出50%的性感故事,融来100%的钱。

10倍PE,不算多吧。

不多不多,一点不多!

就拿这轮涨价潮中,花活儿最多的重庆燃气,来举个例子。

根据重庆燃气2023年度的业绩快报,归属于上市公司股东的净利润是4.93亿。就算把账面上的利润全分掉,持股41.07%的重庆燃气只能分到:

2亿元。

你以为人家又是搞出计费故障、又是开发布会解释、又是官宣涨价,一通微操只是为了区区2个亿?

屁!

你多交的这点钱,人家压根看不上,人家看上的是资本市场里的钱。

重庆燃气背后的股东是重庆能源,是家隶属于重庆国资委的上市公司。在此之前,它发布公告称:要将41.07%的股权,抵偿给相应债权人。

如今一番微操之后,重庆燃气的四季度业绩出现增长800%的惊天逆转。

你说,

当公司业绩增长了800%,41.07%的股权又该增值多少呢?

能抵偿的债务,是不是也变多了呢?

朋友们,看明白了没?

请认真理解下面这句话——

你多交的水电燃气费,实际是地方城市去资本市场讲故事、融资发债的砝码。

看起来,

似乎是地方城市把亏空化在了衣食住行中,实际上人家是化在了股市里、债市里、资本市场里。

这叫什么?

你在第一层,他在大气层。

就你掏那点燃气费,还想去填人家的亏空,咋想的。

你不想掏?

那不行,关键时刻你得顶上啊。

机会给你了,但你不中用啊。

下面的这段话,若放在两年前,我打死都不会说,现在能说了。

以前城市里的公共服务便宜,背后的逻辑是什么?

有人在背负成本。

谁在背负?

很大一部分,由那群头铁买房者背负。

这群人中,有没有搞投机倒把的?

肯定有。

但不可否认的是——

恰恰是因为这帮买房的怨种,地方城市才能一块地上来就卖几亿、十几亿、大几十亿。

地方城市通过土地市场把自己吃饱了,就不用去其他地方找钱了。

好,

以前有人天天喊房价高,天天骂那些头铁的、勒紧裤腰带贡献劳动剩余的、背负贷款买房的怨种,天天嚷着天都塌了,上面咋也不管管。

好,

上面管了,把房价锤下来了。

啪!

不仅锤下来了,还锤到了五年前。

然后呢?

这个世界变好了么?

锤的时候,可能上面想着——

你天天喊房价高,买不起房,钱都被那些有钱人赚了。我现在把房价锤下来,你总该买房了。

锤完之后,却万万没想到——

机会给你了,但你是真不中用啊。

即便房价跌了,这帮不买的人还是不买,而且越跌越不买。

到最后——

彻底没人买房了,连地都特么卖不出去了。

该死的土地财政,终于在政策的铁锤面前、人民的唾骂声中,被扫入历史的垃圾堆!

请问,我们得到了什么好处?

我们除了得到“买房人罪有应得”的情绪价值,还得到什么好处?

好处就是——

快饿死的地方城市,不仅不给你补贴公共服务,还想从你身上找钱了。

绕了一大圈,小丑竟是我自己。

这个社会上的很多人啊,都有个误区,总认为社会运转是不需要成本和代价的。

事实上,

不仅有成本,代价还不低。

以前是通过卖房、卖地,选择性的只代价中产,让他们去背负成本。关键这批买房的怨种,不仅心甘情愿,还乐呵呵的。

一顿爆锤之后,怨种们遭到了大报应,血亏一大波。

改邪归正,洗心革面,彻底不买房,躺平了。

卖不了房、卖不了地,社会运转的成本不能转嫁给买房者,那就只能由全体普通人共同背负。

从只代价一拨人,到无差别的代价所有人。

真公平啊。

你不想背负代价,不想掏钱?

人家有的是办法!

理财里,抽一波;信托里,再抽一波;你不买理财和信托,那就转嫁到股市里,继续抽一波;你不碰股市,不做任何投资,那就水电气等民生产品涨一波。

喜闻乐见的公平!

三年前,上面这些话我打死都不会说。

即便说了,有人信么?

不仅不信,还要骂我:狗东西,就会为炒房者开脱,大屁股坐歪了。

现在结果你也看到了:

公平!

喜闻乐见的公平!

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/Cp-ediZ3RnjucIqyX3FSfQ

作者 | 万连山

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

(虽然没上热搜)

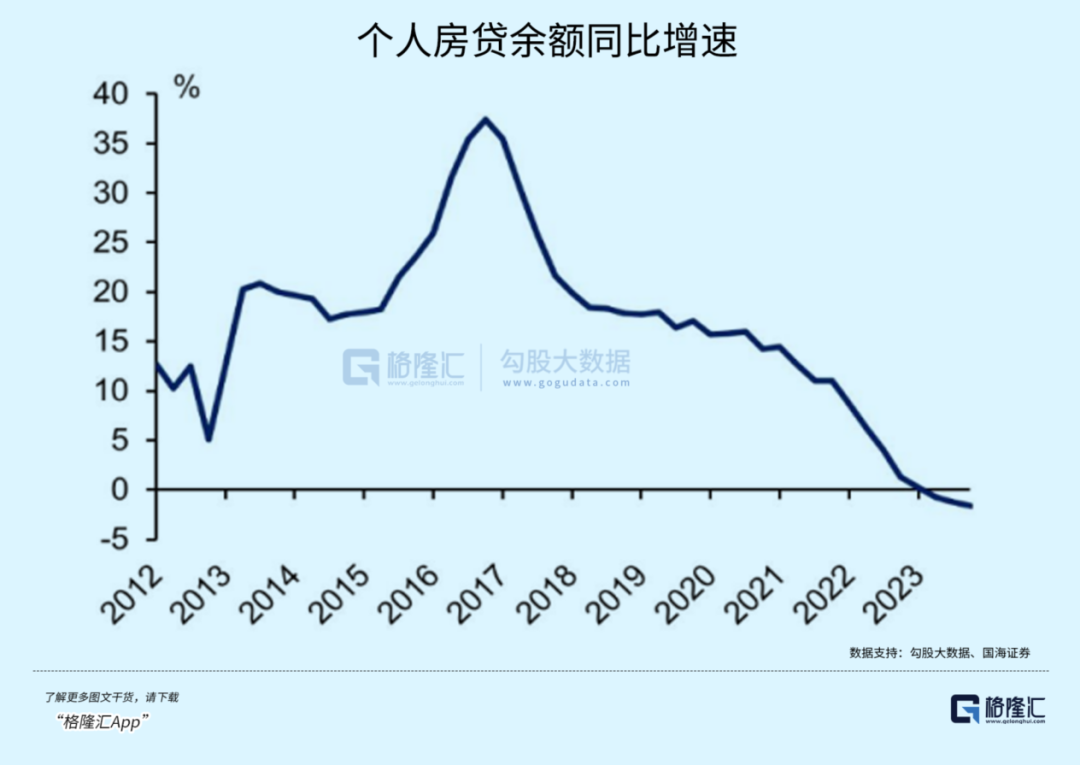

据六大行披露,截至2023年末,个人住房贷款余额38.17万亿元,同比下降1.6%,是最近20年首次下降。

同时,六大行按揭贷款余额合计约26.44万亿元,比上一年少了近5100亿元!

虽然是意料之中的事,但还是不免感慨。

可能有人觉得,5100亿相比26.44万亿,下跌不超过2%,值得大惊小怪吗?

首先,即便对国家这个庞大机器而言,5100亿也是个巨大数字,要知道2023年的国防支出才1.58万亿元呢。

而且这还只是六大行的按揭贷款余额,没算其他银行。

更关键的是,它是房地产市场二十年来第一次由正转负的信号。

就像我们评判一只股票的基本面。如果这家企业扭亏为盈,股价往往会大涨,因为投资者预期它未来能赚更多钱。

反之亦然,若这家企业连续多年盈利突然亏损,股价肯定会暴跌,因为投资者开始担心好它的未来。

事实往往就是这么直接。

从保守到激进

中国人贷款买房这回事,其实只有20年历史。

直到1998年,国家才停止福利分房,实施住房商品化,老百姓才需要自己花钱去买房。

钱不够怎么办?那个时候,大多数人对找银行贷款分期是非常抗拒的,我干嘛要平白无故给你赚利息呢?

也完全没有必要。

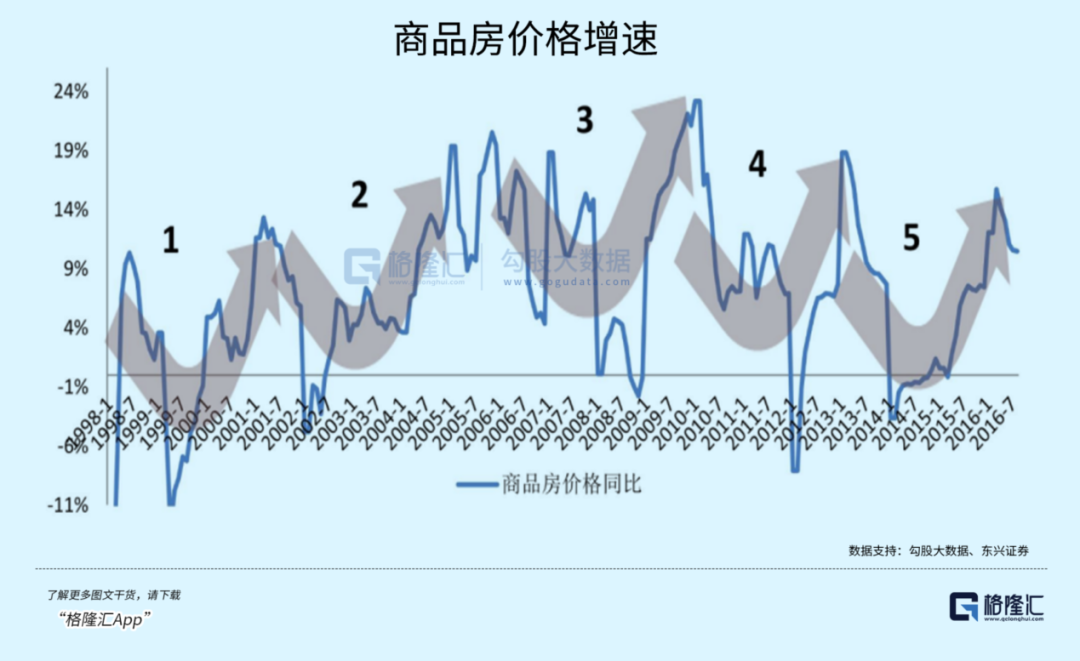

因为房子商品化最初的那几年,房价总体是在降的。

至少在我幼年的模糊记忆中,2000年出头的时候,表姑找我家借了五千块钱,在XX中学后门的小区里买一套两室一厅,总共才花了不到五万元。

毕竟当时的房子又不贵,即便自己的积蓄不够,找亲朋好友东拼西凑一下,全款买套房不算难。

但到2003年,事情又发生了变化,我们突然从保障性住房为主的新加坡模式,切换到市场化为主的香港模式。

从这个时候开始,中国人才真正进入贷款买房的时代。

仅仅2004年,全国个人房贷余额就已经高达1.6万亿元,随后几乎每年都保持两位数高速增长。

中国人是非常机灵的。在极短的时间里对贷款买房从抗拒到积极参与,无非两大原因。

对刚需者而言,因为2003年以后房价一年比一年高,普通人想全款买房一年比一年难,越来越多人只能被迫去贷款。

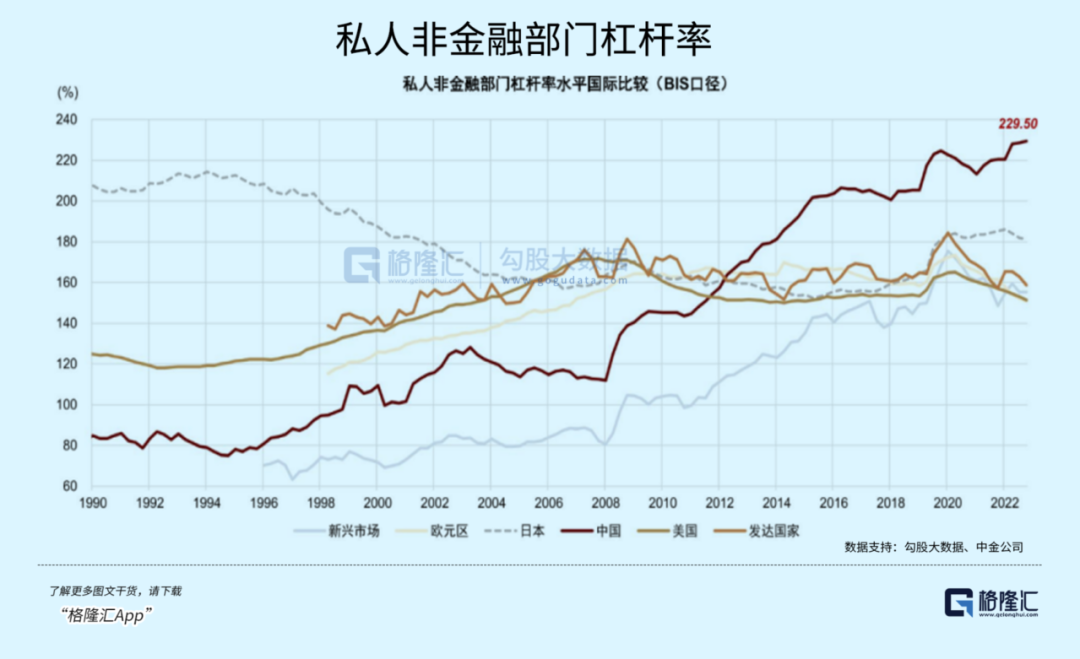

对非刚需者而言,则是看到了轻松赚钱的门路。大家很快就明白了,贷款买房其实就是利用银行资金加杠杆,在房价上涨的背景下能够将收益最大化。

所以,原本在财务上非常保守的中国人,突然变得非常激进,全民都竭尽所能利用30年期限用满房贷额度,把杠杆加到最大。

当然,这些都是现象,造成“房价永远会涨”现象的原因是什么?

是一个故事。

在加入WTO后,中国逐渐成为世界工厂,大量出口带来了巨额外汇。这些钱如果自由在国内流通,很容易造成难以控制的通货膨胀。

解决方案之一就是把这些钱引入到大基建市场中,其中房地产就是重中之重,因为房地产能带动上下游建材、工程、家具、家电等多个行业的同步发展。

关键是怎么引。

首先是在供给侧。通过严格管控城市建设用地出让权、住宅用地规划以及容积率等指标,控制土地和房产供给量,这在一二线城市尤为突出。

这种模式带来了多方面的利润空间……因为不礼貌,略过。

我们更熟悉的是在需求端。一句话概括就是强刺激,没有条件创造条件也要上。

房价的涨幅和收入的增幅明显不匹配,正常来说中等家庭是买不起房的。

即便勉强买得起,他们是否愿意把所有积蓄都投入房产也要打问号,于是你必须要解释买房的必要性和可行性。

必要性好解决,一是开发商和各种中介通过渲染稀缺,形成“房价还要涨、一直涨,现在不买永远买不起”的预期;二是把房子和尊严、婚姻、户口、就业、入学、高考等挂钩,成为划分阶层和评价人生价值的标准,从而使人们愿意节衣缩食背债去买房。

至于可行性,就要传统(家族本位)和现代(金融工具)相结合,你现在买不起不要紧,不还有爸爸妈妈岳父岳母嘛,还有你和媳妇的后半辈子,这么多人这么长时间,总会挤出钱来的。

你说房价3万/米,你工资才万把块,不要紧,先掏空六个钱包拿出100万首付,再找银行贷200万、30年还清,本息合计600万就成了。

你说这会预支未来收入、透支未来消费,也不要紧,未来你的收入会跟着涨啊,更何况房子本身也在涨,银行都敢借你怕什么……

这就是舆论的力量。

这个故事实际是把未来多年潜在的买房需求提前到现在集中变现,是一种向未来的借贷或透支行为,但故事翻来覆去的讲,以至于绝大多数人都信以为真,进一步强化了这一循环。

回过头看,房地产市场大概就走过了这样一个过程,即供给端从总量供不应求到相对过剩,需求端靠举全家之力加杠杆强撑房价,形成一种扭曲而脆弱的均衡。

但这个故事必须回答:越晚接盘的人越吃亏,后来者的钱从哪来呢。

2016年前后,全国房地产去库存、棚改货币化是这个故事达到红线的标志,接下来就进入下行曲线了。

只不过这个故事太动听,形成的惯性是如此之大,2016年后房价反而涨得更猛,拐点直到2021年才出现。

底在哪儿?

做一个粗浅的假设。

房屋的供给量从1亿套增加到3亿套,那么正常情况下房价应从每平米3万逐渐降到1万以下,才会匹配第3亿个购房者能够接受的价格,达到新的均衡。

市场经济下几乎所有商品都会经历这样的普及过程,产量增加→价格下降,从只能由少数人享有的奢侈品变成走进千家万户的必需品,汽车、家电、数码产品莫不如此。

唯独商品房是个特例。

进一步假设。房屋供给量再从3亿套增加到6亿套,正常情况下房价应逐渐降到5千以下,也就是匹配第6亿个购房者能够接受的价格。

但由于土地价格被调控,成本难以大幅降低;需求端社会普通阶层收入过低,无论怎么刺激都不会形成有效需求。

两者叠加,造成房地产市场高库存、低成交,土地、资金、建材、劳动力固化于存货并低效配置。

更加之,由于开发商的资金主要来源于借贷,卖不出去的结果就是烂尾、爆雷;主动降价以价换量也很难,因为房价扭曲太过厉害、偏离购房者出价太远,降价少了无济于事,降多了收不回成本,所以干脆摆烂。

很多人说未来房地产市场会回归常态,每年还有庞大的改善型需求。

但是房价已远远偏离最多需求的中下层的收入水平,能“改”的早“改”完了,没“改”的没有能力“改”,所以改善型群体数量根本没那么大。

市场要回归合理区间,要么房子大幅降价,要么中下层收入大幅增长,至少收入增速要高于房价。

短期内,这两种可能性都很难达到。

这就是当下房地产市场的现状,长期过高房价和增长太慢的中下层收入无法形成均衡,从而处于一种深度的结构性过剩,必然需要经历一个长周期的深度调整。

底在哪呢?

这个时间谁也不好说,但可以参考真实市场需求的一个数据:租金收益率。

实话实说,租房市场,反映的才是真实的刚性需求。

租金,反映的才是一个房子的居住价值。它虽然会涨,但至少是根据一个城市的收入水平来的。

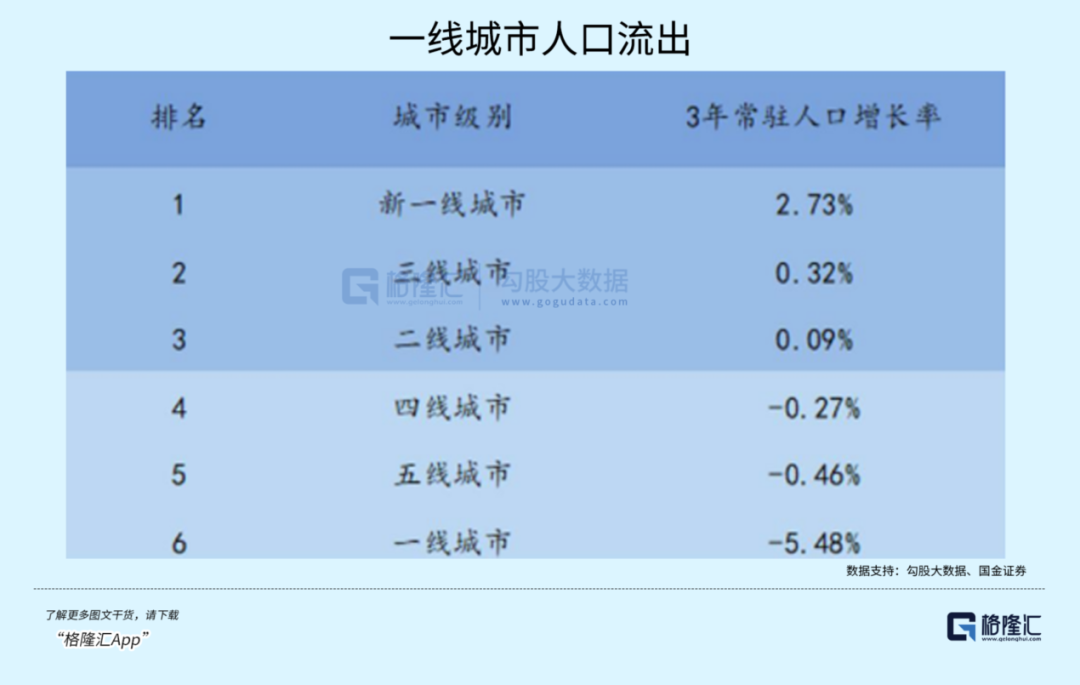

目前我国一线城市的租金回报率只有1.5%,远低于世界4.5%平均水平。

而在2008年之前,这个值还在3%-5%之间的,随后逐年降低。

这再一次说明,近十几年的房价涨幅与市场的真实需求,并不匹配。

想要回归到合理水平,要么租金(分子)上升,要么房价(分母)下降。

很明显,分子并不具备大幅上升的可能性。

目前返乡潮盛行,一线城市人口本就处于流失的状态。这个时候要是房租涨得太快,等于直接把年轻人进入大城市的第一道门槛卡死。

这完全就是得不偿失。

这两年开始发力搞统租房,肯定不会让这种事情发生。

那就只能让分母下降,但这个降幅可能是会挺大的。

因为收益率从1.5%回归到3%,就意味着分母数值得腰斩,哪怕是回归到2%,幅度都至少得3成以上,带来的后果会怎样,大家可以想一下。

这几年这么多利好政策出台,目的就是让这个过程慢一些。

而我们普通人最好的应对方法,就是在租金收益率回归合理之前,千万别折腾。

尾声

时代真的不一样了。

过去十几年,很多人不买房子是因为买不起;而在未来几年,即便房子降到你买得起了,很多人也不会买。

至少可能不会贷款去炒。

个人认为值得贷款干的事,有且只有一种:扩大生产力。

俗一点,就是让赚钱的效率更高。

比如,我用锄头只能耕一亩地,贷款买辆拖拉机就能耕十亩地。

这钱花得值吗?太值了。用不了多久我就能把拖拉机的钱赚回来。

2003年之前,房子没有这种属性,所以房价炒不起来;往后几年,也大概率是这种情况。

老百姓对未来肯定是要充满信心的。但是不代表现在就去消费未来的信心,毕竟手里的仨瓜俩枣,经不起风雨。

这年头,只要你稳住,就胜过很多人了。

淹死的都是会水的,这几年,身边那些前辈,比我资深十几二十年的股海高手,很多现在比我都惨呢。

小时候总以为自己能拯救世界,长大了才发现,能安稳过日子已经是很大的本事了。(全文完)

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/_mUio59j9wG-Lcw7ToongQ

12月12日凌晨两点,敲定完最后一个条款,他们从万达总部办公室走出来,发现地上全是雪,没有脚印。

这是北京2023年第一场雪。漫天大雪里,不管是太盟团队,还是万达团队,都像小孩一样,在雪地里都笑得天真烂漫。黄德炜突然觉得:

这场瑞雪是吉兆,我们一定能有很好的合作。

黄德炜是太盟中国总裁。他们刚刚敲定的,是一个协议的框架。协议完成后,万达的控制权,将发生翻天覆地的变化。

交易的金额是600亿。这个金额,超过了高瓴资本531亿港元收购百丽、416亿参与格力电器“混改”,仅次于7年前万达的第一次仓皇卖身:

向融创、富力的637.5亿元世纪大甩卖。

论万达之于中国商业版图的地位,王健林之于中国企业家的影响力,这场交易称之为世纪交易,仍不为过。

3个多月后的3月30日,最终的六方签约仪式,王健林和太盟投资执行董事长单伟建都没有亲临现场。

对于这件事情的性质,他们早就了然于胸。

在中国房地产市场大调整之际,全球最大的商业地产运营商,被抄底了。黄德炜在现场说:

这肯定是最近五年中国市场上最大的投资,没有之一。

太盟,是这场交易里最大的赢家。

1

2017年那次的卖身,融创430多亿抄底拿下了老王苦心经营多年的13个万达城,并在之后两年里卖出了2000亿的住宅货值。

孙宏斌后来有次在饭局里跟人说:

老王辛辛苦苦干了十年,被我摘了果子。

万达城是老王花了小十年时间在十几个二线城市磨出来的文旅项目。那本来是万达的增长盘。

卖掉增长盘,是为了保住基本盘。

所谓的基本盘,是王健林花了二十年时间做的一件前无古人,也后无来者的壮举——在中国200多个城市,布局的500多个万达广场。

这其实也是中国商业地产的基本盘,每年人流量60亿人次。这500多个万达广场,是老王敢跟马云打赌、敢出口就是小目标、“自己的钱想怎么花就怎么花”的底气,并连续三年将老王送上中国首富的宝座。

但在首富壮士断腕、被摘走增长盘的七年后,他的基本盘,还是没能完全保住。

三年前的对赌,还是有必要再复述一下。

2021年9月,22家投资者给珠海万达商管投资380亿元。这其中大约180亿来自太盟。

为了这笔钱,珠海万达商管签了对赌。如果不能在2023年12月31日上市,万达要支付300亿回购款。

后来发生的故事,大家都知道了。首富本以为将珠海国资引为股东,能获得一点微小的特权。但后来,他再次看清了自己的位置:

万达上市的路条,一直没有给到。

对赌到期前的几个月,万达只有不到128亿现金:

足足差了170多个小目标。

为筹措资金,万达到处割肉,卖掉了万达电影的股权,还卖了十几座万达广场。甚至包括广州、上海、苏州的现金牛。

然后,就是再一次的割肉了。

2

太盟是一家总部位于香港的私募股权投资公司。董事长单伟建的履历,之前我也写过。对外经贸大学毕业后,前往美国留学,在加州大学伯克利分校拿到博士学位,导师是现在的美国财长耶伦。

博士毕业在沃顿商学院当了几年教授后,他进入摩根、新桥投资任职,主导了投资回报数倍的韩国第一银行、深发展等著名银行收购案。

他们善于火中取栗,对控制权充满兴趣,曾被人称为:

亚洲小黑石。

韩国第一银行曾是韩国最大的私人银行之一,因遭遇1998年金融危机而破产,并被收归国有。

新桥原本专门投资中国,但他很快发现,相比在金融危机中独善其身的中国,中国以外的投资机会更有吸引力,于是果断转变策略,将目光标准:

更脆弱的经济体,和贬值更多的资产。

收购过程中,单伟建的谈判对手包括诸多韩国政府机构和企业,还要面对汇丰银行的竞争。

韩国政府有政治、民意等层面的顾忌,因此经常强力施压。单伟建则抓住对方对外资的迫切需求,寸土必争。双方的谈判经常陷入拉锯,到最后变成精力和体力的较量。

单伟建并不惧怕这种较量,反而很享受,“机会带来了兴奋感和战胜竞争对手的强烈欲望”。

受金融危机影响,韩国第一银行的不良贷款激增。即使在政府清理了所有的不良资产、规模缩小后,也需要大概10亿美元补充资本。

当时,新桥刚刚完成第一期中国基金的投资,正在筹措第二期基金,目标为4亿美元。且按照风险分散的原则,其投入到单一项目的金额不能超过20%,也就是8000万美元。

但面对时任韩国金监会主席李宪宰的询问,单伟建仍然毫不犹豫地回答:

资本金不成问题。

他的想法是,对专业投资人来说,不愁没钱,只愁没有好的投资机会。

多年后,在与万达的谈判中,相似的一幕再次上演。我想单伟建会认同老王说的那句话:

清华北大,都不如胆子大。

3

2023年下半年,单伟建与万达开始谈对赌失败后的解决方案。谈判节奏很快,有时一天要谈好几次,而且:

谈得很激烈。

王健林曾经在给员工培训时,讲自己当年怎么做房地产、白手起家的,他当时兜里的钱,其实都是银行借来的:

万达玩的是空手道,这是做生意的最高境界。

这一次,单伟建用了老王的魔法,打败了老王。

因为最开始,单伟建并不确定有哪些投资者会跟投。但他对万达知根知底,始终牢牢掌握着主动权。最终,他凭一己之力,谈下了一个60%的持股比例——持股比例已经超过了王健林。

韩国第一银行的故事,又一次上演了。

谈下60%的持股比例后,除了之前投进去180亿,太盟还得有小300亿的增量资金,才能完全这个交易。

就像当时投韩国第一银行一样,单伟建其实也没有那么多钱。这时候,他找钱、用杠杆的魔法,开始施展了。

2021年参与对赌的22个投资者,除了类似碧桂园这种急着退出超过半数的投资人,都在太盟的游说下,决定继续投资。

稳定住老的投资人,单伟建又开始找新的投资人。他找来了全球最有钱的主,阿布扎比投资局和穆巴达拉投资公司——中东最大的主权基金,钱多,但人不傻。还有太盟的老朋友,中信资本和Ares。

从去年12月开始,在太盟的协调下,这四家投资方请了军团式的顾问,对万达商管进行了海量尽调,对万达的头疼脑热一清二楚,最终决定投资。

黄德炜说,这是中东主权基金有史以来以来对中国最大的一笔投资。这或许从侧面印证,太盟后面其实也没有追加太多投资——他们是动嘴的那个。

最终,上个周末,太盟投资联合4家投资人,与大连万达商管签订了一份协议。

在此之前,大连万达商管持有珠海万达商管70.15%的股份,外部投资人持股29.84%。

现在,5家投资方在珠海万达商管投资赎回期满时,经大连万达商管赎回后,联合向大连新达盟投资人民币600亿元,合计持股60%。大连万达商管持股40%。

新达盟是一家新成立的公司,注册在大连市西岗区,和万达集团、万达商管在同一栋楼里。

近年来在赴港上市中屡败屡战的珠海万达商管,是新达盟的子公司。也就是说:

新达盟承载了万达最核心的资产。

万达商管的持股比例,从70.15%降到40%,让出了绝对控制权。

不仅如此,这5家投资人将派代表进入新达盟的董事会。董事会将严格按照持股比例来安排——他们的席位将多过万达。

太盟已经对外发话,这次会继续留任绝大多数的核心管理层。

他们已经把自己当主人了。

4

六方协议签署时,万达的三号人物张霖并未出现在现场。

因为上周早些时候,张霖辞去了在万达的诸多职务,只留下万达集团董事的抬头。

张霖已效力万达24年,是这两年分管业务最多的高管,也是现存元老中最为年轻一位。张霖的辞职,使王健林失去了最重要的一位接班人。

但这都不重要了,未来的新达盟,不需要王健林的接班人。

新达盟脱离万达集团的体系、实现独立发展,是投资者入场的前提。在去年12月签订框架协议时,双方就已经达成默契。

在官方的新闻稿中,这笔交易看上去皆大欢喜:

投资人增持了中国最大的商业地产运营商,并有机会参与公司治理;

万达解决了资金的燃眉之急,且不必再为上市担忧;

大连市政府保住了辖区内的纳税大户。

唯一不开心的,似乎只有王健林了。

投资界的一位朋友说,还没见王健林吃过这么大的亏。

不是他不想,形势比人强。

自1988年从大连西岗区办公室下海创业以来,王健林始终牢牢掌握着万达的控制权。

但在万达和王思聪都迎来第3个本命年之际,这家公司的基本盘,不姓王了。

老王被抄底了。万达商管是一家纸面上年收租500亿、净利润近百亿的企业。而这轮投资完成后,它的估值竟然只有:

1000亿。

胡润榜上,王健林的身家也从2015年的2200亿,降到2024年的300亿。这次交易之后,老王的财富还要缩水。最不乐观的数字,他的身家只有九年前的:

十分之一了。

过去九年中国缩水最多的富豪,没有之一。唯一值得安慰的是,相比较恒大、碧桂园,万达还能勉力活着。

太盟非常开心。从2021年入局算起,他们只花了180亿的“启动资金”,就完成了对中国最大商业地产运营商的抄底。

这几年万达商管分红不错,未来太盟还能进董事会当家做主,真是赚麻了。单伟建在韩国第一银行的收购谈判后,被韩国媒体称为:

乘人之危的秃鹰。

他后来在书中写到:

我要做的事情,一旦咬住了,就不会松口,志在必得。

现在的市场,资产不是地板价,是地狱价。

真是秃鹰的天堂。

5

前几天,开车路过了长安街边上的万达文华酒店。

我突然想起2015年前后,万达在全球疯狂买入资产。北京文华酒店几乎天天都在开发布会。

万达员工多得万达总部B座都坐不下了。很多部门不得不搬到后面的公寓楼。身边加入万达的人,问原因,大多是同一个:

万达给我开了一个无法拒绝的价格。

现在,笙箫归院落,灯火下楼台。文华酒店已经平静很久了。

10年代初期的老王,一直在强调速度:万达必须再快一点,必须要快。2012年,我当面问过一次老王:

人生目标是什么。

当时58岁的他说,他这代人是幸运中的幸运,商业模式、资金、人才都有。他毕生的目标,就是创造一个世界一流企业。

努力一下,也许世界一流企业就出来了。如果这时歇气,打打高尔夫、泡泡吧。过个五年回头看,可能机会就没了。

那时,老王已经离这个目标其实不远了。

但是,五年之后的2017年,他与他的命运迎面相撞。

他说的对,他这代人的确是幸运中的幸运。但也是不幸中的不幸。

1601年,一直写喜剧的莎士比亚,写作突然全面转向悲剧。这一年他创作了《哈姆雷特》,世界仿佛在他面前坍塌了。

俄罗斯思想家舍斯托夫说,我们并不确切知道这位诗人出了什么事。但有一点毫无疑问,他生活中发生了某种可怕的、震撼他生命的事:

从1601年起,莎士比亚完全变成了另一个人。

转自: 兽楼处 https://mp.weixin.qq.com/s/gnJWnxB2iE17eXe-nISEaA

两周前,住建部召集了四家房企到北京开会,分别是央企中海和华润、半国企万科、民企龙湖。除了他们,还有三家施工单位和一家中介。

领导开篇点题,最近大兴调研之风,想听听企业讲讲各自情况。

万科董事长郁亮第一个发言。他用上海云锦东方打新事件举例,说一线城市限价,最后便宜的,还是有钱人。房地产市场走到了今天这一步,是时候全面放开各种限制政策了。

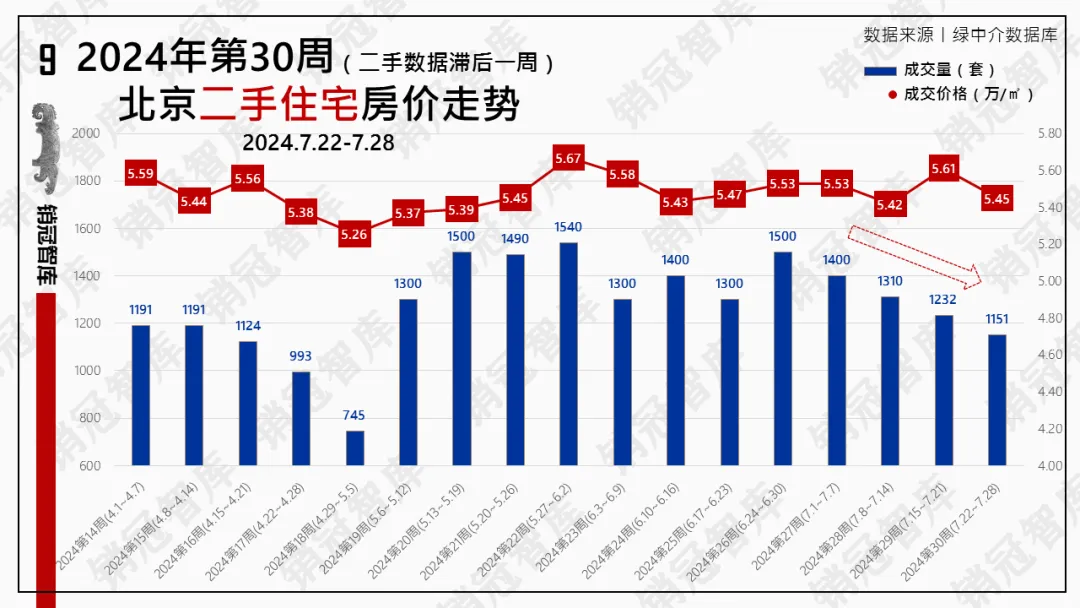

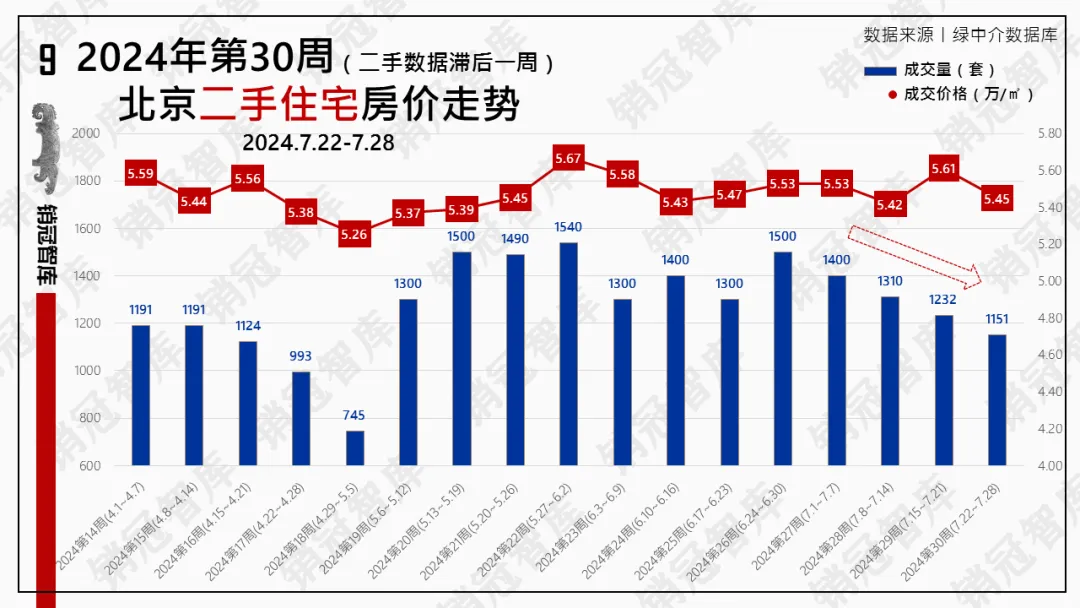

我之前说过,最近两年楼市行情越来越像股市,牛市稍纵即逝。今年年初的小阳春也不例外。因为购房者信心不足,及缺乏后续政策,最终只持续了一个月。

到了6月份,北京和上海的二手房成交量,跌到了3月的一半左右。兽爷的朋友子姨刚写过:

京沪很多富人正在抛售豪宅。

更让地产商绝望的是,7月份比6月份还差。7月前三周,全国50个重点城市新房成交面积环比降了33%,同比下降了37%。

都知道房地产惨,看这个数据才知道是有多惨:比去年疫情期间还差很多。所有人心思都不在房子上面了。

除了一线城市,大部分城市也没有什么刺激工具了。这让性格冷静的郁亮,在会上有点激动。他讲了很长时间,越说越激动。他讲完,其他房企领导脑门冒汗,没再多讲了。

可能是巧合。这个会一开完,市场情绪和郁亮的心态一样,再一次被搞炸。

龙头房企里硕果仅存的几家民营开发商之一碧桂园,多只债券价格突然暴跌。其中一只下跌两成的债券,离兑付只剩两个月。

而去年还在救建业的地产首富王健林,在7月11日到7月23日之间,卖了三次万达电影的股票,终于踩着点,还掉了万达4亿的美元债。

王首富已经好几年年会没唱歌了。他的偶像刀郎,前几天发了张新专辑,里面有首叫《罗刹海市》,罗刹海市是罗刹国和龙宫做交易的市场,是聊斋的一个故事。歌里说,我们这个世界根本问题是:

那鸡是驴,那个驴是鸡。

住建部会议结束一周后,7月24日,最高层召开会议。这场分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作的会议,出现了不少新提法。

地产人不关心其他的。他们只看到自2019年以来,每年4月和7月最高层会议已连续9次提及的“房住不炒”消失了。新提法是:

我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。

最漫长的一轮房地产调控,似乎走到了尽头。

1

2023年7月1日下午,67岁央行党委书记卸任。

一个多月前,随着国家金融监督管理总局成立,他已经卸任了中国银保监会主席。至此,这轮房地产调控的核心监管领导,告别金融街15号。

曾有记者问过他喜欢什么运动,他说:

洗碗。只要我在家吃晚饭,就会去洗碗。

洗碗运动员这六年的监管生涯,可以分为两个阶段,前半截是给p2p行业洗碗,后半截是给房地产洗碗。

2017年初,在山东当省长的他被叫回银监会,一年后担任首届银保监会主席。那会儿他的心病是p2p,5000家p2p每年累计交易两三万亿,坏账率很高。

上任三个月后,他在第十届陆家嘴论坛上说:

收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。

到2020年3月,5000家p2p机构就剩139家,半年后,还剩6家,年底,他宣布p2p归零。

他忙着清理p2p那三年,地产业正经历调控的前半场——交易市场的调控。

2015年底,化解房地产库存被列为中国2016年经济社会五大任务之一。中国人接着迎来了一个钢筋水泥味儿的2016。

1月份,仅仅一个月时间,深圳房价暴涨52.7%;几乎同一时间,上海一套挂牌430万的老公房,一天时间里三次提价,最终挂牌500万;北京2月份首次土拍,郊区大兴拍出了楼面价4万7的地王。

这一年,上海人排队离婚,北京排队买房,中国房地产市场销售额第一次突破十万亿——大致相当于加拿大2016年GDP总量。

钱都在流入楼市。中国个人购房贷款一年增加近5万亿,占全年中国各项贷款增加额的四成。

沉浸在房价奇迹中的炒房客们,很少有关注到2016年国庆节前后的细微变化。

9月30日,北京发布京八条新政,宣布提高一二套首付比例,随后20多个城市出台类似调控措施。这次调控力度不大,但我当时写了篇稿子,标题叫:

《这次调控,真的搞大了》。

第二年3月中旬,政府工作报告提出:

遏制热点城市房价过快上涨。

3月17日,北京市四部门联合出台新政,对首套住房实施“认房又认贷”标准,并再次提升二套房首付比例、暂停发放25年以上个人住房贷款。

此后,从北上广深等一线城市,到武汉、南京、杭州、厦门等二线城市,再到环京、环深等都市圈,都迎来调控升级。

两个月后,楼市进入限购、限贷、限价、限售、限商“5限”时代。

又一个月,各地逐步调高房贷利率。当年9月,监管部门开始严查各类“消费贷”进入楼市。年底,国社统计说,这年50多个城市出台了超过180次地产调控措施:

目前,一线城市全部“认房又认贷”,非户籍人口购房门槛均提高至5年。

但那些被一二线驱赶出来的资金并未偃旗息鼓,而是顺流而下,与棚改货币化一道,流入了三四线的洼地。

碧桂园下沉三四线,567高周转战略成为开发商制式武器。恒大喊出了万亿口号,中梁、新力、阳光城、中南一批批黑马踩着碧桂园的脚步,进入烈火烹油的三四线,然后稀里糊涂地,纷纷成为牛逼plus的千亿房企。

2022年8月,清华大学经管学院的魏教授在一次不公开的内部讲话中,提到了一些关键历史时刻。他说财政对房地产依赖度为35%-55%,但房地产这么大的贡献是建立在三高模式上的,这种模式能持续到什么时候需要预判:

内部报告估计2019年房地产到达顶峰,依靠原有模式,未来销售面积和销售额都不可能再创新高了。

事实确实如此。2019年,有房企销售额可能悄悄突破万亿,只不过不敢公布。

房地产企业的惯性超乎想象。2020年疫情爆发后的5月,房地产居然又进入了一个拿地高峰期。同时,银行39%的信贷流入房地产。

这是一个危险的信号。魏教授说:

决策层发现,靠自我调节不可能了。

2

郭主席来了。

2020年8月,身兼银保监、央行两要职的郭主席在《求是》杂志上发表文章,其中一句话对房地产行业进行了最严厉的指控:

房地产泡沫是威胁金融安全的最大灰犀牛。

那个月,央行、银保监会针对房地产企业提出净负债率、现金短债比等财务指标限制,行业称为三道红线政策。

这标志着房地产调控正式迎来下半场——金融市场的调控。

三道红线的影响已不需赘述。它与之后到来的房贷两集中制度一起,几乎切断了房企境内的融资渠道,房企想借新还旧,不可能了。

2021年6月,仍是在那个对p2p宣战的陆家嘴金融大会,郭主席对房地产发出最后的警告:

押注房价永远不会下跌的人,最终会付出沉重代价。

后来的事,大家应该还记忆犹新。各大重点城市,房贷大面积收紧或直接停贷,很多买房人贷款已排到半年以外。房企的经营性现金流也被切断了。

没多久,恒大财富总部大楼被投资人包围,努力半年也没卖掉项目的许老板,还没违约就先暴雷了。

10月,有记者在一次国际研讨会上问央行领导,恒大事件是否有必要采取措施避免发生系统性风险?央行领导说:

应对措施第一是要避免恒大的风险传染给其他房企,二是要避免风险传导至金融部门。

但事情发展脱离了预期。恒大之后,花样年、新力、蓝光、奥园……民营房企们一个接一个爆雷。

那年国庆节暴雷的花样年,成为第一个躺平开发商。境外债从此也对中国房企关上了大门。尤其是绿档房企佳兆业的暴雷,意味着三道红线已失去参考作用。

民营房企往后的日子,都是类似的。旭辉林老板后来发过条朋友圈:

融资不畅,销售额疲软,光让还钱,哪家房企都吃不消。

2022年年初,春节刚结束,央行把四大AMC机构都叫到一起开会,给他们开了两个大口子:

暂时放松对AMC机构非金债、单一企业核心资本金等限制。

AMC不良资产业务可以分为金融机构不良资产和非金融机构不良资产。在所有非金业务中,地产业企业的项目利润最丰厚,说是收购房企应收账款,其实就是帮房企融资。

监管部门曾设下防线,限制AMC对房地产投资过分集中的风险。即单个项目投资不能超过资本金的5%。

当年四大资管公司资本金都超过200亿,也就是单个项目不超过10亿。而实际上,有的AMC单个项目就能做三四十亿,隐藏了巨大风险。

2021年起,AMC机构集体被要求回归主业,四大纷纷压降非金不良资产占比,监管部门动不动就因为机构非金业务风险掏罚单。

央行放给AMC的两个口子,是明显的字少事大。当时临近暴雷的融创,甚至已经收到了一家四大AMC公司关于董家渡项目的融资并购方案,只等靴子落地。

但央行会议的第二天,银保监单独把四大AMC叫来重新开了一场会:

还是要谨慎。

因为没有明确细化的政策出台,AMC再也没有额度改变历史走向。融创再收到董家渡项目方案,报价已经低到不可思议。

几个月后,情绪传到C端,断贷潮开始爆发。

3

两个礼拜前,恒大终于公布了延迟两年的财报,最重要的一点是,它的净资产两年间蒸发了8000亿。包叔说,这些钱相当于2400头大象的重量。

恒大三分之一负债是金融负债。金融机构在其中受伤最深。

还有大几千亿的供应商欠款,比如帮恒大卖房子的易居爆雷了,装饰供应商广田集团破产重整,上市公司文科园林由民营变国资。

索菲亚、嘉寓股份、江湖集团、老板电器等一批主要供应商,也都深陷其中。

从2019年到2022年,房地产开发从业人数从210万下降到了170万,上下游产业减少了600万个岗位,影响全产业链1000-2000万人。

兽爷有个朋友从房企离职以后,去做了律师,前段时间在朋友圈看到他又接了一桩帮房企供应商要债的案子,他说:

哪有什么一鲸落,万物生。

我还偶然认识了一个算命先生。这位先生说过去一年找他的人,主要都是前地产行业从业者,问的最多的是两个问题:

我在下批裁员名单中吗?

我什么时候能找到新工作?

上个月的财报季结束后,有机构统计了主要地产上市公司的债务。净负债率中位数从2021年底的76.5%提升至现在的85%;现金短债比中位数从1.05倍下降到了0.8倍:

绿档房企比例从32%降至25%。红档房企占比从11%上升至25%。

这组数据,不包括恒大、世茂、奥园、祥生等一批当时未披露财报房企,和蓝光等退市房企。

三道红线实施两年多,房企看上去更危险了。

前期急于求成的各项政策,到2022年,开始被放宽了期限。低能级城市陆续公开放松房地产调控政策,高层出台金融十六条,然后领导口中的灰犀牛被彻底扭转。

房地产,似乎又成为了支柱产业。

只是市场还是不见好转。最开始的12家救助房企,后来变成了5家,最后不管第二支还是第三支箭,都没能救成示范房企旭辉。

中国人喜欢买房的习惯也扭转了。2022年,全年新增21万亿人民币贷款,其中人民币房地产贷款只有3.4%。这个数据在2016年接近45%。

房地产终于去泡沫化了。

今年上半年,中国100多座城市出台了300多次房地产优化政策,前四个月平均每月60次。然后中指的数据说,百强房企销售总额3.56万亿,同比增长:

0.1%。

每个地产人都感受到了统计局的温差。很多地产商都跟我说:

这可能是有史以来最差的一个7月了。

连险资房企的远洋都违约了——这意味着行业风险向半国企蔓延。房企股价再次被带崩。

前段时间,经济学家,国务院参事室特约研究员姚景源说,当前中国经济面临的最大问题是需求不足:

下半年不能再让房地产拖累整个国民经济了。

4

7月27日,国社发布消息说,住建部部长在最近召开企业座谈会上说:

要大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;

继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。

这场企业座谈会,就是那场郁亮很是激动的会议。在房企高层看来,住建部真正关注的重点是后半句,前半句他们只是给其他部门提建议。

经济观察报说,今年下半年开始,22座主要城市有望在限购门槛、首付比例、房贷利率方面拥有更大的自主裁量权:

但一线城市仍需保持定力。

一家国企开发商高层说此次政策的主基调是,通过行政手段让二线城市再延续几年房地产的使命,一线仍以调控为主,保住高地。

放开一线城市一直被视为压舱石政策。一家北京销冠项目负责人判断,现在就算北京政策彻底放开,可能也只会好几个月。

前段时间,杭州最当红板块奥体核心入市的潮展云起,232套房源,中签率11.1%。入围结果公示前,有销售给客户提前透露消息说,可以期待下,潮展不限售。

客户反倒发愁了:

说还不如限售。

限售、限购等政策在最恶劣的环境下,反而成为了楼市的兜底政策。就像深圳的指导价政策,很多网红板块因为有指导价兜底,才未彻底崩盘。

北京这种一线城市,政策很有可能做些微调,但短期内大概率不会全面放开。比如折腾了半年的远郊区房山,关于不认贷的政策申请,据说上报很久了。

核心的二线城市,接下来应该会迎来窗口期。网传的一份文件显示,最高层会议召开这天下午,长沙市住建局和各部门相关负责人,在市政府开会讨论交流,全面取消房屋限购限贷政策。

有房企的朋友判断:

核心二线城市还有阶段性机会。

统计局说中国2022年新房销售13万亿。我粗略统计了下,四座一线城市占了1.88万亿,18座二线城市保守估计有3.5万亿。

这还是一个很大的量。

无论如何,这轮长达六年的调控,到结束的时候了。

从2016年的一二线调控开始,到今天一二线放松调控结束,一路疯狂、惊险、痛苦,很多参与者,从房企、地方城投、供应商、金融机构,再到购房客和地产从业者,开始为残暴的欢愉买单。

一家幸存的头部房企领导,至今还心有余悸。上周他跟我说,如果自己不裁员、不收缩投资,现在可能也倒下了:

能活下来真的非常幸运。

很多参与者已经身心俱疲。一些企业经历数年挣扎,变卖资产还债,依然难逃破产命运;一些购房者掏空六个钱包,买了一套维权多年还一直烂尾的房子。

他们失去的,是信心;现在最稀缺的,也是信心。

最近,我一直在看关于大萧条的资料。大萧条不会自己过去,需要无数人的努力求生,需要从上到下,心往一处想,劲往一处使,才可能走过去。

刀郎最近发行的《罗刹海市》里,提到了大哲学家维特根斯坦。维特根斯坦曾经把哲学思考比作潜水:

人在水中时,天生就有上浮的趋势,只有通过努力才能达到水底。

转自: 兽楼处 https://mp.weixin.qq.com/s/jFtH6Pj566LmPPm_NZqqMg