◎作者 | 元淦恭

◎来源 | 元淦恭说(yuangg173

浙江自贸区实现扩区。

网上有一张图很火。

题为“环江西自贸区”。

这次自贸区扩容后,江西省所有邻省都有了自贸区,而江西的省会南昌,也成为周边所有省份省会中唯一一个尚没有自贸区园区的。

现在,自贸区覆盖的省份已经多达21个。

江西省和南昌市,拥有自己的自贸区其实是早晚的事。

但一个不争的事实是,无论是国家级新区,还是自贸区,还是通高铁,国家重大的政策和战略布局,江西相对周围的省份几乎都要慢半拍。

其实,单就江西省而言,过去这些年的经济增速并不算慢。

2019年,江西省的GDP是2001年的11.37倍,湖南、安徽和湖北分别是9.98倍、11.28倍和9.82倍。

换言之,江西在过去十多年的平均经济增速是高于邻近的三个类似省份的。

当然,江西增速相对较快,和它过去的经济发展起点较低,基数较小有关,但较高的增速毕竟表明,江西经济的基本面并没有和周边三省拉开巨大的差距。

江西的“存在感”比较低,最直接的原因,就在于省会南昌的弱势。

前些年,还有些人争论“强省会”是不是“吸血”,是不是会影响一个省的均衡发展。

而南昌和合肥的命运交叉,就是对省会“吸血”论的“打脸”。

对于中西部省份而言,做大省会就是唯一的出路。

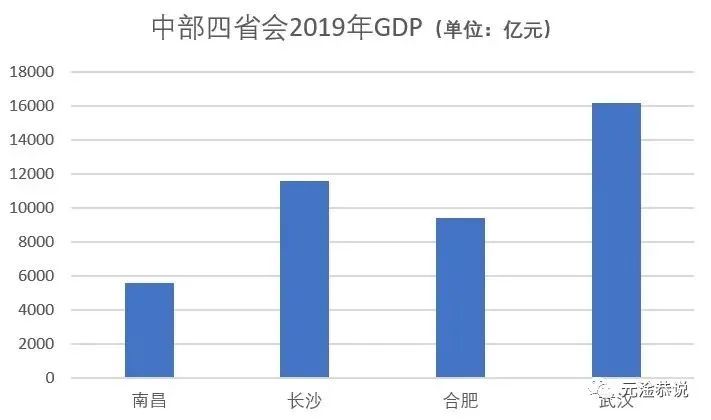

没有存在感的南昌和相邻省份的省会(武汉、长沙、合肥、福州、杭州、广州)相比,南昌无疑是存在感最低的那一个。

不要跟高居十大都市的广州、杭州、武汉比,就是地缘相邻、地理条件相似、行政级别同为地级的长沙和合肥,这些年也以工程机械之都和家电之城声名在外。

但其实,南昌和合肥在2000年前后其实是一个档次的城市,南昌的诸多指标还领先于合肥。

2000年第五次人口普查,南昌常住人口443.4万,合肥常住人口446.74万,两市人口几乎相当,南昌的市区人口还多于合肥。

2001年,南昌GDP是485.6亿,合肥是363.4亿,南昌比合肥高出整整三分之一。

然而到了2019年,南昌常住人口560.06万,合肥常住人口818.9万,南昌比合肥少32%。

南昌GDP是5596.18亿,合肥9409.4亿,南昌比合肥低41%。

如果说单看总量,还有合肥在“三分巢湖”中获得了巢湖一部分区域导致的统计差异有关,那我们再来看人均值。

2001年南昌的人均GDP还明显超出合肥一大截,到2019年已经被合肥反超了10%以上。

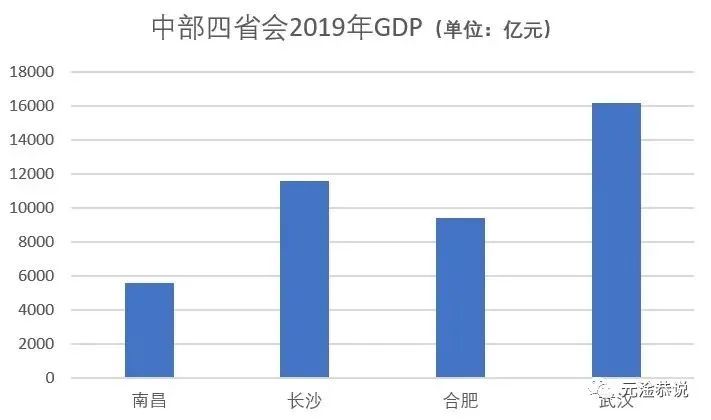

南昌在人口和GDP增速上的相对滞后,使它的经济总量被周边省份省会甩开,首位度也在四个省会中垫底。

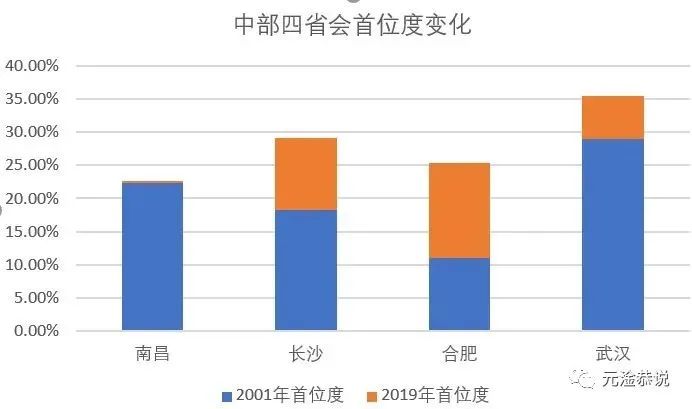

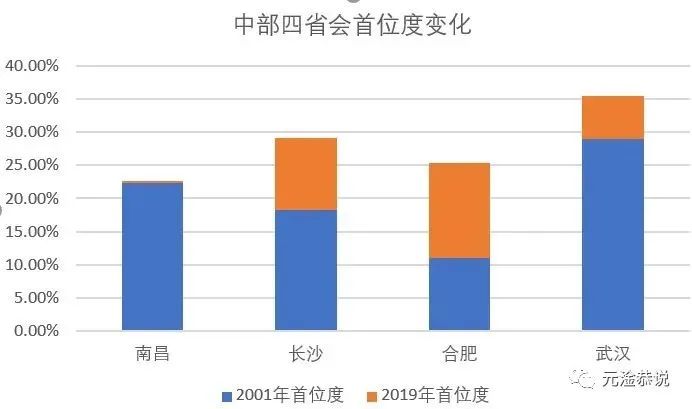

上图反映的是四个城市2001年和2019年的经济首位度。(GDP占全省比例)(2001年为蓝色,2019年相较2001年的增长幅度为橙色)南昌的首位度几无提高,而长沙、合肥、武汉三市都有大幅的增长。

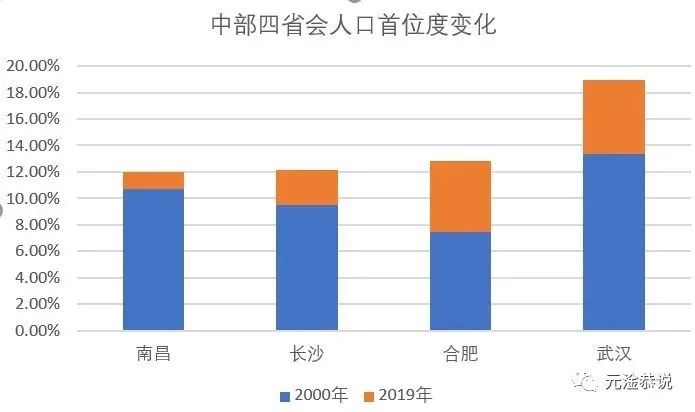

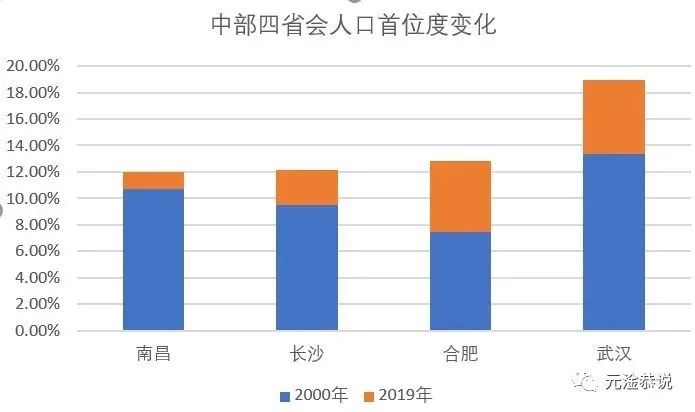

上图反映的是四个城市人口首位度(常住人口占全省人口比例)的变化,南昌的增长幅度同样最低。

综观四个城市的经济和人口首位度,南昌在2000年前后的首位度都仅次于武汉,高于长沙和合肥,属于“强省会”。

到2019年,南昌无论人口还是经济的首位度都已经低于长沙、合肥,在鄂湘皖赣四省中垫底,从“强省会”变成了相对意义上的“弱省会”。

“强省会”最重要的意义,就在于它具有显著的人口吸引力。

在人口老龄化、劳动年龄人口下降、人口规模即将见顶,各个城市展开“抢人大战”的背景下,一个省份能不能“抢到人”、“留住人”,关键就是看省会城市。

首位度低的南昌,无疑成为21世纪初“抢人大战”的输家。

鄂湘皖赣四省,长期以来都是劳动力输出省份。

上图是这四个省份的人口净外流数(单位是万人,统计口径是户籍人口-常住人口)。

虽然这四个省份的人口净外流整体趋势都是上升,但可以看出,湖南、湖北和安徽的人口净外流到2010年第六次全国人口普查时达到峰值,之后都出现了向下的拐点。

但江西却是单边上升。

换言之,当湖南、湖北、安徽都已经出现外来务工人员的回流时,江西却没有回流的趋势。

人口为什么不回流?省会缺乏吸引力,可以说最重要的原因。

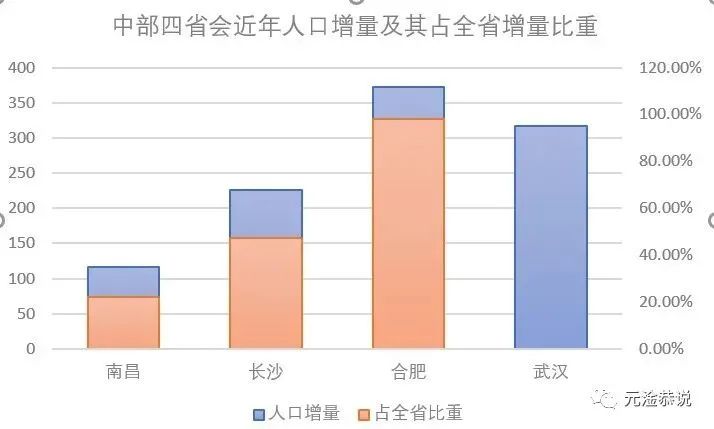

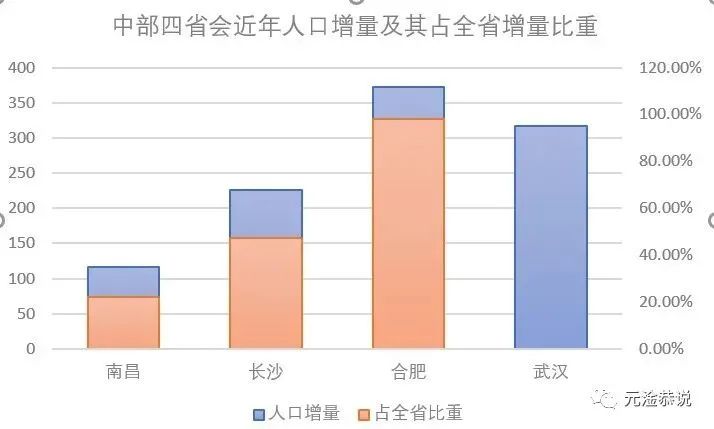

上图反映了从2000年到2019年四个城市的人口净增规模(蓝色,单位万人)和占全省常住人口总增量(黄色,单位%)的比重。

很明显,南昌的人口净增规模最小,只有116.7万,几乎只有长沙(226.2万)的一半,合肥和武汉的人口净增量都超过300万,几乎甚至超过南昌的三倍。

而南昌的常住人口增量只占全省常住人口增量的22%,由于南昌的人口占比2000年就接近全省的12%,这样的人口增量表明南昌对省内其他地市的人口吸引力相当低。

而长沙的人口增量相当于全省的47%,合肥的人口增量相当于全省的98%,武汉没有对应数字,因为湖北全省2019年常住人口比2000年少,在全省常住人口减少的情况下武汉还净增超过300万人,足见武汉作为中部第一城的强大向心力。

“弱省会”到底弱在哪里?在中国的城市体系里,不同城市有不同的竞争维度。

北京、上海、深圳乃至广州、杭州,很大程度上比拼的是对全国性资源的集聚能力,譬如说世界五百强家数、上市公司数量、资金总量、“独角兽”公司数量等,透过这些全国性的顶级资源,它们再展开对全国精英的人才争夺。

这是“顶级城市”的“高手过招”。

除了这少数几个城市之外,其他城市的竞争,无外乎人口、人才和产业三个维度。

其他城市的“人才”未必像一线城市的那么高端,但是也是掌握专业技能、受过良好教育的高知高技术人士。

除了一线城市和少数强二线城市,绝大多数城市要“抢人”,首先就要从自己本省的人口盘子里面来挖潜。

成都、武汉、合肥、长沙,郑州,这些“强省会”所在的省常住人口都基本在6000万以上的量级,四川省和河南省的户籍人口更分别达到9000万和1亿。

南昌所在的江西省,在南方省份(不含直辖市)中人口数排名倒数,仅多于云南、贵州、福建、广西和海南。

湖北、湖南、浙江、广东、安徽,江西周围除福建外其他省份的人口都是6000万量级起,而江西常住人口只有4666万。

再来看人才。

和人才集聚直接相关的决定性因素,就是大学。

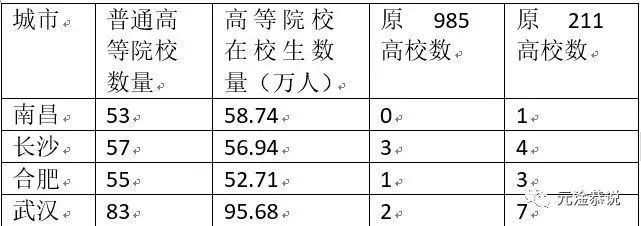

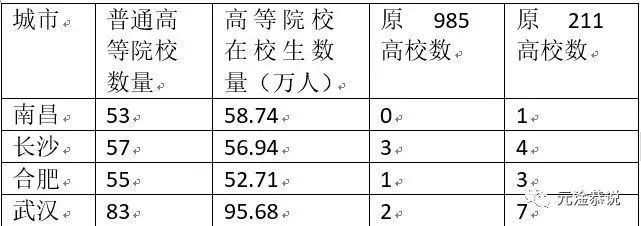

上表是2018年四个城市的大学在校生数量。

表面上看,南昌的高等院校数量和在校生数量虽然明显少于武汉,但是和长沙、合肥是一个量级。

但南昌的高校质量和长沙、合肥完全不可比。

长沙有3所原985高校,合肥有1所,而南昌没有。

原211工程大学每个省只要有1个配额,江西只有1所,但长沙和合肥分别有4所和3所。

观察产业的维度,南昌的短板就更加明显。

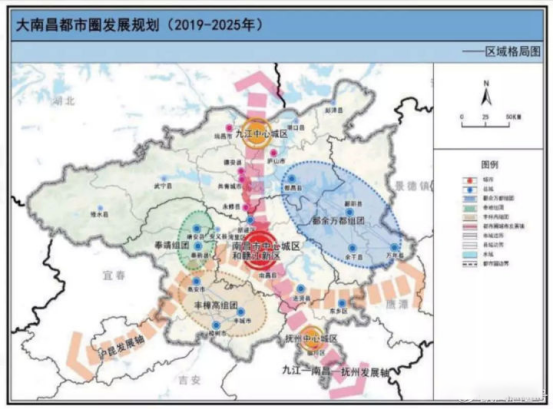

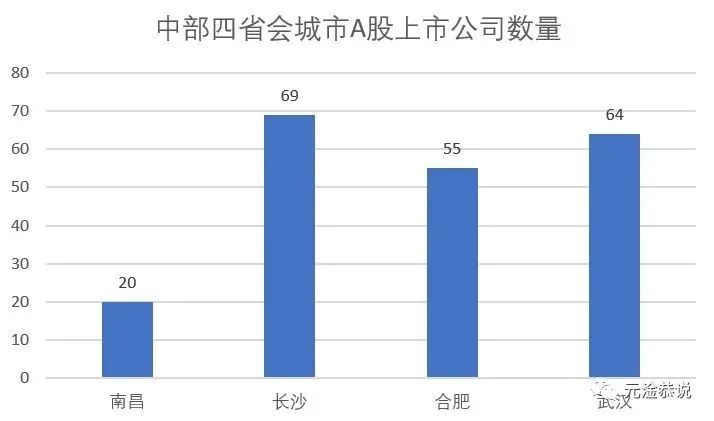

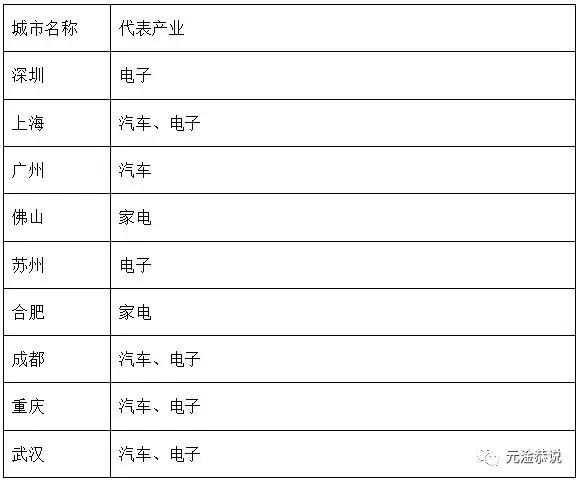

先来看下面这张图。

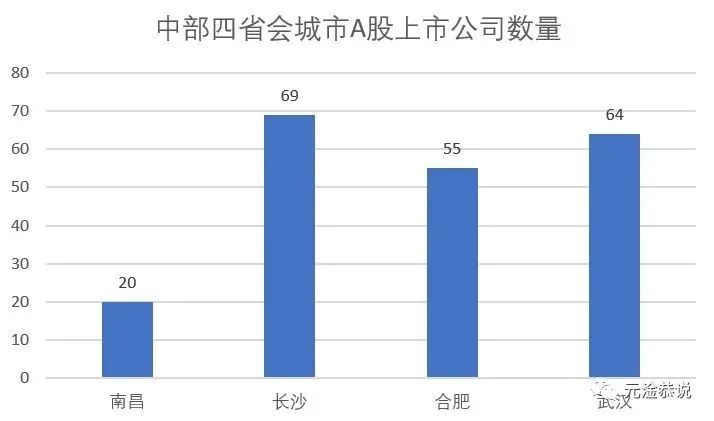

南昌的A股上市公司只有20家,长沙、合肥、武汉分别是69家、55家和64家。

上市公司总体上可以反映一个地区头部企业的数量,南昌的上市公司数量大致只有邻近省会的三分之一,也可反映出南昌在产业上的弱势。

当然,通过招商引资吸引境外资本和外地资本投资设厂,也是区域发展尤其是扩张GDP的一条捷径。

近些年来在GDP总量上快速进位的城市,几乎都是在招商引资上表现抢眼的。

最典型的代表比如成都,除了吸引了大量世界五百强设立区域总部,吸引阿里、华为、腾讯等国内头部企业入驻,还通过招商引资获得了强大的汽车和电子制造产业,从而一跃成为仅次于广州经济总量第二的省会。

显然,南昌不仅本土企业表现明显弱势,在招商引资上相对邻近的武汉、长沙、合肥也不占优势,这使得南昌在南方省会城市中的相对地位出现了显著的下降。

南北差距的另一种视角江西省的GDP增速快于周边省份,但南昌却明显落后于周边省会。

那么从数字上来看,江西在省会之外的城市的发展速度,就明显快于周边省份的非省会城市。

事实的确如此。

上表是2019年江西省和安徽省GDP总量前五位的城市名单。

虽然江西的GDP总量较安徽落后1.2万亿,南昌比合肥落后近4000亿,但是从第二位的城市开始,江西城市相较安徽城市的总量差距就非常小。

江西第二位的赣州接近安徽第二位的芜湖,差距只有不到150亿;江西第三位的九江,高于安徽第三位滁州;江西第四的宜春,接近安徽第四的阜阳;江西第五的上饶,比安徽第五的安庆高出130多亿。

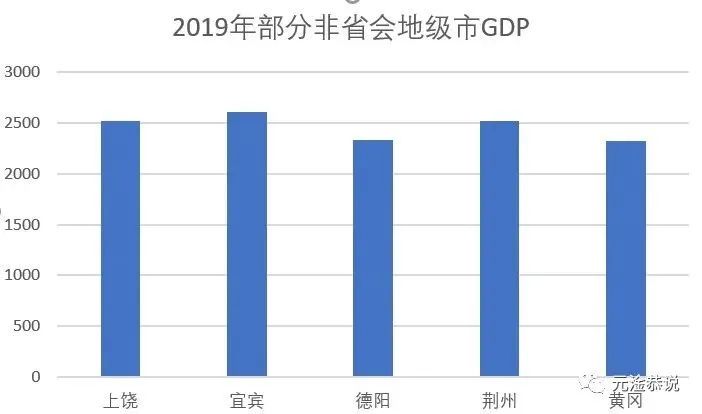

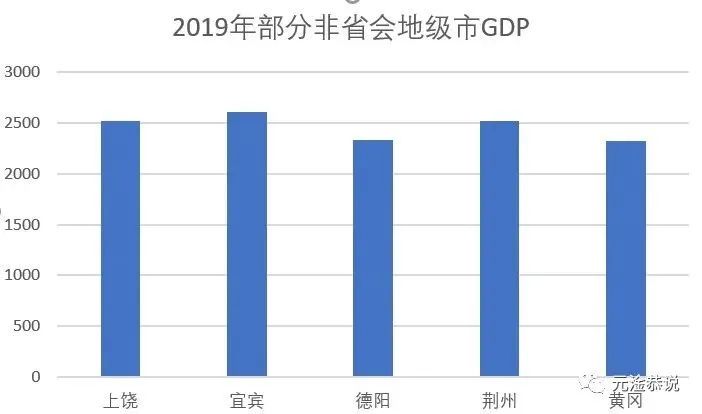

如果我们放大视野来看上饶的经济总量,就会发现它在南方省份的非省会城市中的位置。

宜宾、德阳分别是四川省总量第三、第四的城市,荆州、黄冈分别是湖北省总量第四、第五的城市。

上饶作为江西第五,经济总量和四川第三、湖北第四非常接近,明显超过四川第四和湖北第五。

须知,江西的经济总量要比四川和湖北少两万亿元以上。

换一个视角,再来看经济第一大市和第二大市的总量之比,南昌的GDP只相当于赣州的1.61倍,这一个比值在内陆省份中也是相当低的。

所以,江西在南方的非沿海省份中,算是发展得相当“均衡”的。

江西的非省会城市何以相对更强呢?这其实和江西特殊的禀赋有关。

我之前曾经说过,其实对于今天的内陆省份而言,非省会城市要发展工业,可以适用的产业极其有限,要么是特色土产,要么是能源矿产。而江西却恰恰是个“老天赏饭吃”的省份。

江西是整个南方有色金属资源最丰富的省份,查明资源居全国前十的矿产有83种。

铜、钨、稀土、铀、钽铌、金、银被誉为江西矿业的“七朵金花”,铜、钨和稀土的产量不仅高居全国各省之冠,更具有世界性的影响。

江西省GDP排名较高的城市,几乎都是重要的矿业城市。

赣州是中国稀土产业的中心(还有革命老区享受西部大开发政策等特殊支持),而宜春则盛产锂。

九江不仅是江西唯一一个长江干流流经的港口城市,同时也有铜、钨等矿业贮藏。

南方和北方地理条件和发展路径都有非常明显的差别。

北方地势较为平坦,而南方多山,这是北方省份省内各城市经济发展较均衡的先天条件。

在改革开放以前,北方的工业布局总体比南方密集,而且在当时中国相对封闭的环境下,建设工厂往往邻近煤铁矿区,“逐矿而居”的模式也让北方拥有更多有工业基础的非省会城市。

在改革开放之前,南方工业基础相对比较薄弱,这反而使南方在改革开放后更大程度地把资源向中心城市和都市圈集中。

改革开放前的工业建城逻辑,兼顾靠近资源和备战因素;而改革开放之后,随着“大进大出”外循环的打通,人口集中、交通便利的大城市更容易发展大工业。

所以北方的经济地理分布天然是点状分散,在一省之内以矿藏和重点工业项目为线索分布。

而南方的经济地理分布更具集群式的特点,重点发展中心城市和城市群,即使是南方所谓比较“均衡”的省份,重点城市群的特征也十分显著。

既然没有矿,那么就先把人气聚拢再说。

所以这就很有意思了。

在南方省份里,江西其实是经济地理结构比较“北方化”的,因为它的经济分布并不是典型的“城市群模式”,而是“逐矿而居”模式。

江西经济的存在感相对较低,也和这种产业结构有关,矿业并不生产终端产品,这让外省的人对江西制造和江西品牌缺乏印象。

合肥的逆袭并不特殊相较隔壁的南昌,合肥显然是过去二十年中国最幸运、最成功的城市之一。

合肥作为省会,先天的条件本来是很差的。

在长江中下游和东南沿海诸省中,合肥是唯一一个既不沿海,也不沿江(长江及其一级支流)的省会。

它在历史上也不是铁路枢纽,不要说和同在建国后获得省会地位的石家庄、郑州比,它在在普速铁路时代的枢纽地位还不如本省的蚌埠、阜阳。

和石家庄、郑州这样的“新科省会”相比,合肥的工业基础也比较薄弱。

能够在这样的基础上实现“逆袭”,合肥的成就当然堪称奇迹。

但归根结底,今天合肥的成功,还是离不开前面说的三点:人口,人才和产业。

如果说除了这三点之外还有什么经验,就是把握了高铁时代的交通格局重构机遇。

人口这一点,一说大家都明白。

这些年人口大省的省会不一定都能崛起,但崛起的省会几乎都是人口大省的,成都、武汉、长沙、南京、杭州、郑州,所在的省人口至少都是接近6000万的量级。

西安虽然行政级别高,又是西北大区的中心,但由于它所在的陕西省常住人口不足4000万,人口腹地小,在人口吸纳和经济规模上还是吃亏,上面提到的这些大省省会,GDP都高于西安。

第二看人才。

这是合肥“逆袭”的关键。

要说合肥相较南昌有什么明显的优势,最大的优势就是这个,合肥有3家211,其中一家是985,而这一家985是顶级配置的中国科技大学。

其实,大学的分布对中国经济格局的影响非常之大,尤其是在1994年从“包分配”转向自主择业之后。

中国经济重心的持续南移,也与此明显相关。

从明清到民国,中国经济文化的南重北轻格局整体相当显著。

就高校而言,民国时期在南方的高校就远远多于北方,北方虽有北京、天津、开封、济南数个文教中心,但拥有大学的数量仍然少于南方。

院系调整之后,河南大学等高校还被弱化。

北方的重点高校资源除了集中在京津地区,就是在东北比较集中,黄河流域除西安、兰州外,高校资源整体明显不足。

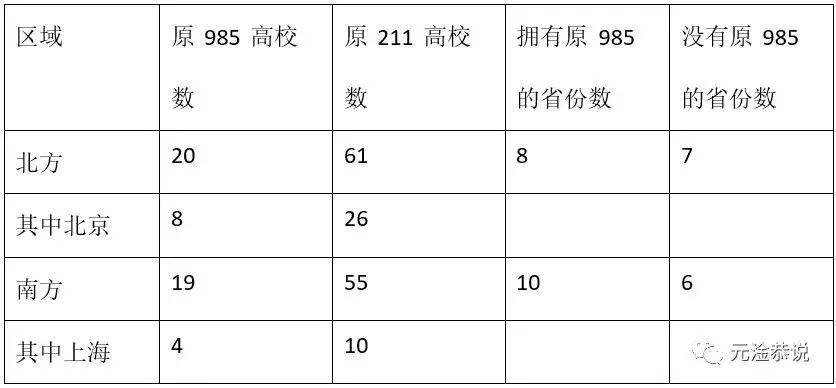

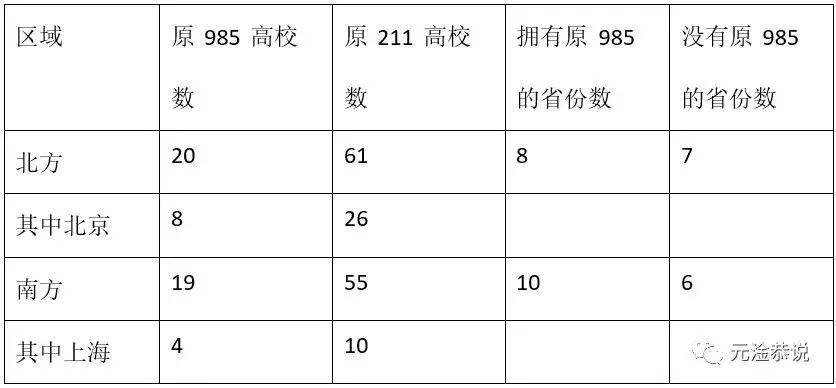

表面上看,北方省市和南方省市的985和211总数大致相等,北方15省份有20所原985,61所原211;南方16省份有19所原985,55所原211。北方均略多于南方。

但是,北方的985、211高校高度集中在北京一座城市。

如果剔除北京,北方的985高校只剩下12所,明显少于南方的19所;北方的211高校只剩下35所,远少于南方的55所。

即使在南方统计时相应扣掉上海,985高校的南北比例仍为15:12,211高校的南北比是45:35。

如果考虑到南方经济和财政上的优势,使得南方重点高校的实力总体优于京外北方重点高校,高等教育上的南北差距还要更大。

在北方,河南、河北两个人口超过7000万甚至1亿量级的大省没有985。

而在南方,没有985的省份全部是人口不超过5000万的中小省份。

在计划经济时代,高等院校的南北差距并不会直接传导到经济层面。

由于当时实施“包分配”的制度,高校毕业生流向哪里并不是自主选择的,在兰州上学也可能毕业分配到北京,在广州上学也可能毕业分配到新疆。

在当时,中国经济整体上“北重南轻”,高校的“南重北轻”可以通过计划方式调节,有些地区和城市虽然没有好大学,但是有大型工业项目,也可能接收到许多大学生。

从“包分配”转向“自主择业”之后,这种情况出现了显著的变化。

“自主择业”条件下,一方面有好大学的城市本身“近水楼台先得月”地容易接纳本地大学生,另一方面城市的经济实力和吸引力对新聘教师和考生填报的影响也更趋显著。

这让南方中心城市的大学和当地经济之间形成了“正循环”。

而这正是南方经济全面超越北方的另一个不容小觑的因素。

不难看出,近些年强势崛起的二线城市,除了郑州凭借着全国最大的人口腹地(一亿人口的省只有一个中心城市)和交通枢纽地位克服了没有名校的劣势之外,清一色都是有名校的。

不容忽视的一点是,高校不仅是一个城市的人才库,在很多时候也是一个城市科技创新生态的源头。

从硅谷到中关村,产业的创新从来和高校有着很直接的关系,特别是在中国,许多校办企业都是城市经济中的活跃分子,北大、清华、浙大、中科大、川大等等,都有非常知名的上市校办企业,大学、校办企业进而形成了新的产业链。

事实上,中科大的落户,正是对合肥高新技术产业最为关键的因素。

所以在很大程度上,看一个省会城市经济搞不搞得起来,看人口腹地,看重点大学,如果这两个点就很突出,那这个城市基本上是铁定会起飞的。

再来看产业。

有人把合肥市政府称为“中国最牛风投”,其实是有些夸张的。

我们一般说的狭义上的“风投”,其实是指VC投资。

合肥市政府投资+招商的那些企业,基本上都是很成熟的即将上市或者已经上市的企业,投这些企业充其量能算个“夹层投资”,说是PE股权投资都把合肥市政府承担的风险说大了。

合肥市招商引资的脉络非常清晰,它要的产业就是三个。

第一是家电,合肥是中国三大家电(主要是白电)基地之一,不仅有美菱、荣事达等本地品牌,也有海尔、美的、格力等其他品牌的生产线,是中国家电企业集中度最高的城市。

第二是电子,比如京东方的生产线。

第三是汽车,合肥本来就有本土的江淮汽车,最近在蔚来的布局是要在新能源汽车上发力。

后发城市要想赢得GDP竞赛,离不开强大的工业,而要快速提升工业产值,就得靠这三个产业。

其实,就家庭消费而言,房和车当然是最绕不开的两个大件。

工业上的“大部头”产业,大多就是围绕房和车展开。

房地产的上游,是钢铁水泥,买了房之后要买家居家电。

汽车本身是个大产业,和它直接相关的是石化(尤其是炼油)。

此外,手机、笔记本电脑等数码产品和相关的电子业也是一个大行业。

作为工业生产的基础,机械工业也是一些城市的支柱。

由于中国的铁矿石和原油多靠进口,钢铁和石化的新增产能基本集中在沿海和沿长江城市。

其他城市想搞钢铁石化,也没有这个条件。

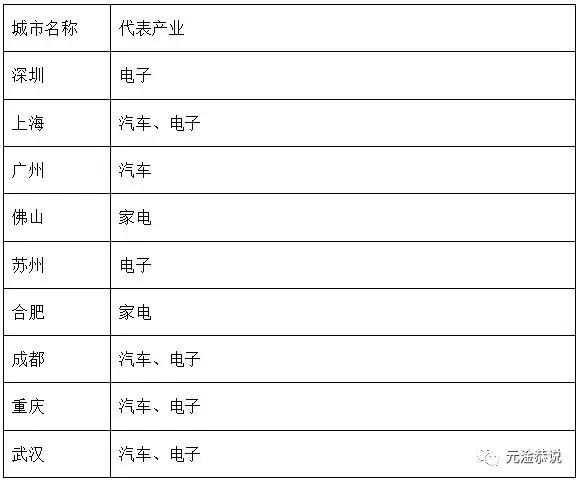

所以除了在工程机械上特别强势的长沙,几乎所有工业产值较高或实现大踏步提升的城市都是靠汽车、电子和家电产业。

汽车和电子产业,都是资源投入型的产业。只要地方重视,政策优惠,做好招商引资,就能筑巢引凤。

东风总部搬迁到武汉,武汉顺势大搞汽车行业的合资公司。

成都最近十多年才发力汽车业,却成了全国六大整车生产基地。

至于手机、电脑装配,芯片封装,这些产业虽然产生不了多少白领、金领,但在创造产值和解决就业上的作用也不容小觑,所以成都、重庆、武汉都有富士康,因为这样的企业这些城市真的需要。

其实成都和武汉2012年GDP总量超过杭州且到现在仍然保持着总量优势,主要就是因为它们在汽车和电子工业上下了重注。

安徽省的7000万人口,是合肥的产业基座。

中科大和周边的研发科创生态,拓展着合肥的人才想象力和技术上限。

坚定的“强省会”战略让合肥集中资源吸引外来投资,成为安徽承接东部产业转移的主阵地。

可以说,合肥形成了人口和人才聚集的“人和”,也把握住了产业升级和区域转移的“天时”。

它还补齐了自身的最后一块短板——地利。

1996年,京九铁路全线通车。

在普速铁路中,京九铁路建设晚,标准高,运行时速快。

它通车之后,南昌变成了京九铁路和沪昆铁路的交界点,终于成为了铁路枢纽,江西终于赶上了周围省份的速度。

交通枢纽+赣江航运,当时的南昌,交通条件显然优于合肥。

然而,2008年、2009年,合宁、合武两条快速铁路相继通车,这两条铁路虽然设计时速都只有250公里,但也足以让合肥成为新的高铁枢纽。

2012年,京沪高铁通车后一年,合蚌高铁通车,合肥全面接入京沪高铁线。

2015年,合福高铁通车。

合肥终于成为了安徽绝对的高铁枢纽。

北通北京,东达上海,西连武汉,南抵福州的格局,让合肥占尽优势。

曾经,紧邻江浙沪对安徽而言是巨大的压力。

京沪高铁穿安徽而过,固然让安徽能够搭上京沪大城市的“便车”,但也让安徽人口面临被加速虹吸的威胁。

但安徽省和合肥市却“化危为机”,让更便利的交通条件成为吸引产业回流和人口回归的因素,下活了整盘棋局。

复盘过去二十年南昌和合肥的命运交叉,历史的大趋势是决定性的因素。

合肥的人口腹地、高校和人才基础,乃至相对接近京沪交通线的先天地理条件,对南昌来说都是无法复制的。

这是合肥“逆袭”的基础。

但这并不意味着选择不重要。

对于中西部地区的省会城市而言,要不要集聚全省优势资源发展省会,要通过哪些产业发展省会,这是过去二十年最重要的一道选择题。

答好了这道题的省份,都成为在这一轮经济重心整体南移(西安、郑州超越东北地区省会也是一种南移)浪潮中的赢家。

安徽也经历过是不是要重点发展皖江经济带的踌躇,但最终还是选择了All in合肥的这条路。

事实证明,安徽是对的。

如果没有合肥这个经济高地和国家级的科创中心,安徽根本没有资格坐到全国性产业竞争的牌桌上。

合肥也选对了它的产业。

一开始以家电为突破口,形成在这一个产业上的绝对优势,在依托这一个产业链持续做大工业规模。

家电产业之于合肥,就如同电子工业之于深圳,成了合肥“逆袭”的产业基石。

反观南昌。

如果说在本省的人口规模,在国家级交通规划中的地位难以改变,自己以什么姿态招商引资,仍然是可以选择的。

内陆省份搞工业,“临空”是个巨大的突破口,如果南昌在一开始像成都、郑州这样的城市一样集中搞空港,并依托空港引入电子工业之类的外来产业,或许它就是不一样的命运了。

2008年前后,东南沿海掀起一波向内陆的产业转移浪潮。

许多地方在犹豫和观望,像富士康这样的组装厂是不是“低端”了?现在去抢东南沿海的加工制造业是不是不如搞自己的本土产业?事实证明,在当时不管三七二十一把沿海产业引进来的地方,都实实在在地感受到了“真香”,而在那一波招商引资找项目浪潮中慢半拍的城市,都遭遇了失落的十年。

其实,合肥的成功并不神秘,它只不过是走了所有成功内陆省会都走的路,并且走得最好。

这个时候再来看南昌相对地位的下降,却变成了一个“异数”,南昌被长沙、合肥日益抛离的事实,再次证明“强省会”战略是中西部内陆省份唯一可走的一条路。