转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8_jqJYzajpwrh-T2gpvB_A

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8_jqJYzajpwrh-T2gpvB_A

在某种意义上,查理·芒格比巴菲特更加巴菲特。

除了是伯克希尔·哈撒韦的副主席外,芒格自1977年以来还是一家报业、软件公司《每日期刊》(Daily Journal)的董事长。在2009年前,这家公司都是一派“刀枪入库,马放南山”的佛系景象:传统报纸行业日暮西山、公司股价常年维持在40美元左右、账面上的现金也都放在国债和票据中吃利息[1]。

比起动辄永远满仓的做法,芒格对击球点非常挑剔。他在《穷查理宝典》中写过,“有性格的人才能拿着现金坐在那里什么事也不做。我能有今天,靠的是不去追逐平庸的机会。”

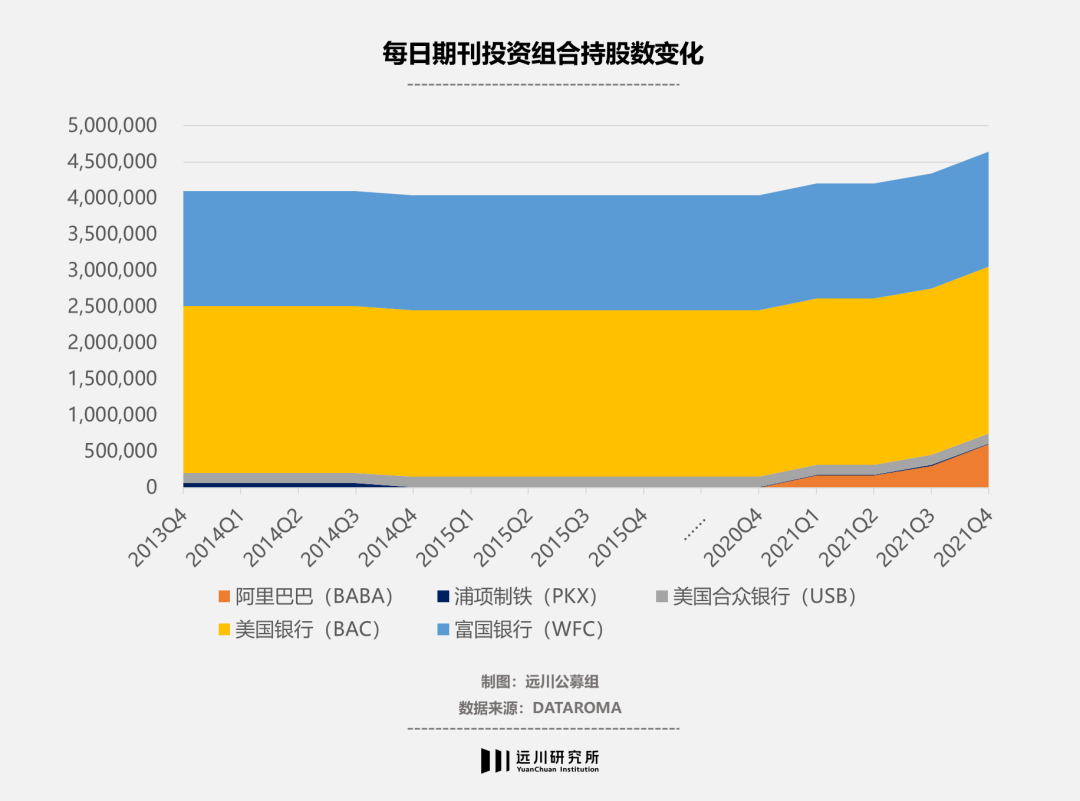

2009年,极致的机会出现了。在前所未有的金融危机冲击下,许多优质股跌出了黄金坑。眼见事不宜迟,芒格毫不犹豫地运用每日期刊账面上累积的一千五百万现金,出手购入自己熟知的富国银行、美国银行和美国合众银行,又在2011年购入浦项制铁与一只未披露的特定证券(未在美股上市,传闻为比亚迪)。

自此,虽然每日期刊依然以报刊、广告等为主营业务,但外界对其的看法已经变为“由查理·芒格独自管理的‘对冲基金’”,是跳出伯克希尔·哈撒韦,分析芒格个人对市场判断的一条路径。但是,自从2014年每日期刊上交第一份13F文件披露证券投资的持仓后,这份“芒格的个人投资组合”就几乎“凝固”了。

除了2014年四季度,芒格减持了浦项制铁85%的持股外,直至2020年底整个投资组合一股不增、一股不减。

期间美国银行、美国合众银行股价都较2009年底翻倍,富国银行涨幅也超过50%。除此以外,每日期刊2021年年报披露在12月出售了一只未知证券(非美股上市),买入价格约350万,出售时为5000万,赚了13倍。

然而芒格“老僧入定”般的持仓突然在2021年一头扎入“中丐互怜”的大团体,开始连续加仓阿里巴巴。出手之“早”,甚至给了很多难民一丝安慰——“老爷子这下套得比我还牢。”

那么,究竟是什么样的缘分,让“从不追逐平庸机会”的芒格和中概难民在阿里巴巴上相遇了呢?

坊间传闻中,巴菲特和芒格一年才看一次持仓的股价。显然这是个谣言,光2021年芒格就起码看了三次阿里巴巴的股价。

2020年8月后,在互联网反垄断、强监管、外资不断抛售中概股的环境下,阿里股价在年底已较最高点下跌27%。于是在2021年一季度,芒格的每日期刊首次建仓阿里巴巴,购入16万股阿里巴巴的存托凭证(ADR),成为每日期刊投资组合中的第三大重仓。为此,每日期刊还在4月特地发了一份声明解释:“公司需要持有一些证券作为现金等价物,通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股”,随后还补了一句“只有长期前景看来不错的股票才能叫做现金等价物。”

用典型的逻辑学三段论来理解就是:我买阿里巴巴是为了持有一些普通股作为现金等价物;只有长期前景看来不错的的股票才能作为现金等价物。所以我认为阿里巴巴的长期前景不错。

有了这份“勿谓言之不预”的声明在前,此后芒格对阿里巴巴的操作就充满了“抄底”的味道——越买越跌越买,而且跌越狠买越多。

2021年二季度阿里巴巴股价处于震荡阶段,芒格没有选择加仓。而到三季度随着又一轮互联网监管开启,阿里巴巴股价跌至2019年2月后的最低点,逼得贝莱德直接剁去了九成仓位,而芒格则选择了逆市加仓,累计持有超30万股,近乎翻倍。四季度,阿里巴巴披露三季度报告,增速放缓,大幅低于华尔街的预期,叠加12月滴滴美股退市事件导致对中概股退市风险的担忧达到顶峰,阿里市值梦回2017年。

而此时的芒格,把阿里的持仓再次翻了一倍。

每日期刊10-Q文件披露,在2021年12月,芒格售出了一只赚了13倍的神秘股票获得5千万美金的现金并融资3千7百万保证金贷款,用合计8千7百万美金购入了额外的有价证券[2]。这笔钱应当用于购入了30万阿里巴巴的存托凭证和其他未披露的股票,并且截至12月底,这笔投资的单月亏损已达34%、芒格首次建仓阿里的资金估算下来浮亏也达到了45%左右。

有鉴于此,今年每日期刊的年会一开场,类似“为什么在这个阶段买中概股”、“为什么要融资买有风险的海外证券”、“拿现金不比中概好”的质疑接连不断。芒格对此的回答也非常“查理”:我们在中国投了一些资金,是因为我们可以在股价上获得比投美国企业更多的价值。许多美国顶级机构,也做出了相同的决定。当然,如果感到紧张,不必加入我们。

再翻译得“信达”一点就是:啊对对对对对,我就是看好投资中国的机会,你不 buy 就别 buy。

同时,芒格也表达了投资阿里巴巴是“一个老人有权在他感到舒服的地方去投资[3]”。问题是,让他遭遇种种质疑的这笔投资,为什么对他来说是舒服的呢?

熟悉查理·芒格的人都知道,芒格投资行为可以被高度概括为“结合了极度的耐心和极度的决心[4]”。

在《穷查理宝典》中是如此描述的:“在稀有的‘黄金时机’,如果所有条件都刚刚好,查理决定要投资,那么他很可能会决心下很大的赌注,绝不会小打小闹。”这或许可以解释为什么每日期刊的投资组合在近十年几乎不动的情况下,2021年突然多次翻倍加仓阿里巴巴。但新的问题又出现了,为什么芒格认为现在是“黄金时机”,又为什么选择投资阿里巴巴?

结合芒格历史上的一些谈话,可以简单概括出两个原因:在宏观层面,芒格更看好中国的经济发展;而对于阿里巴巴,其目前的估值和赔率具有较大吸引力。

首先,芒格在多个场合都曾表示自己相比巴菲特对于中国更加乐观。早在2017年,芒格就表示如果自己是中国人一定会投资中国而不是美国,因为中国的果实更低垂,有些公司已经站稳脚跟。实际上,芒格也确实如此做了,2008年他向巴菲特推荐了比亚迪,最终伯克希尔以8港元每股的价格收购了比亚迪10%的股份。如果以2021年底的价格计算,13年间比亚迪创造了超过30倍的收益。

同样在此次每日期刊的年会上,对于许多关于中国的问题芒格话里话外都表示“我觉得中国做得非常不错,有些地方比美国更好”。

而对于阿里巴巴的基本面,芒格的评价则比较客观,他认为:“即使阿里巴巴现在作为互联网零售商的龙头,但互联网本身是一个竞争非常激烈的地方,它的地位并不似苹果或谷歌这么稳固。”不过重要的是,相比苹果或谷歌,目前阿里巴巴的估值低得离谱。这就是为什么芒格会说,投资中国的企业可以在证券价格上获得比在美国更多的价值。

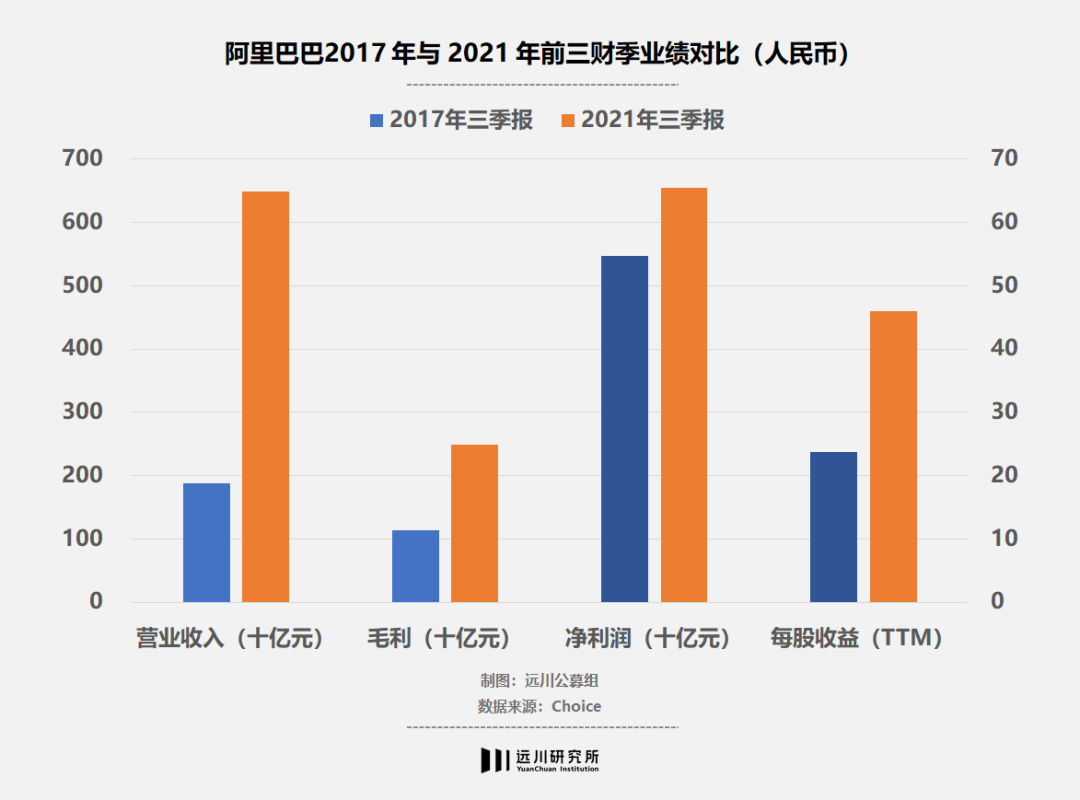

注:美股财年三季报区间为当年4月1日~12月31日

市值梦回 2017 的阿里,从业绩上看,相比2017年的三个财季,阿里巴巴2021年同期营收增长了245%、毛利增长118%、净利润增长19%、每股收益增长了94%。业绩增长,市值不变,只需要达到小学毕业的计算水平,就能很快算出买股票要占便宜的道理。

当然这样相对静态的对比,没有计算未来现金流。在Seeking Alpha上的一位研究员根据SOTP分析得出,仅将阿里巴巴中国零售业务、云计算、国际商务三个主营细分市场和资产负债上的主要资产(现金与其他资产)折现60%来计算,目前股价仍折价30%以上,若以细分市场20%增长率计算,在明年折价率将在50%以上[5]。

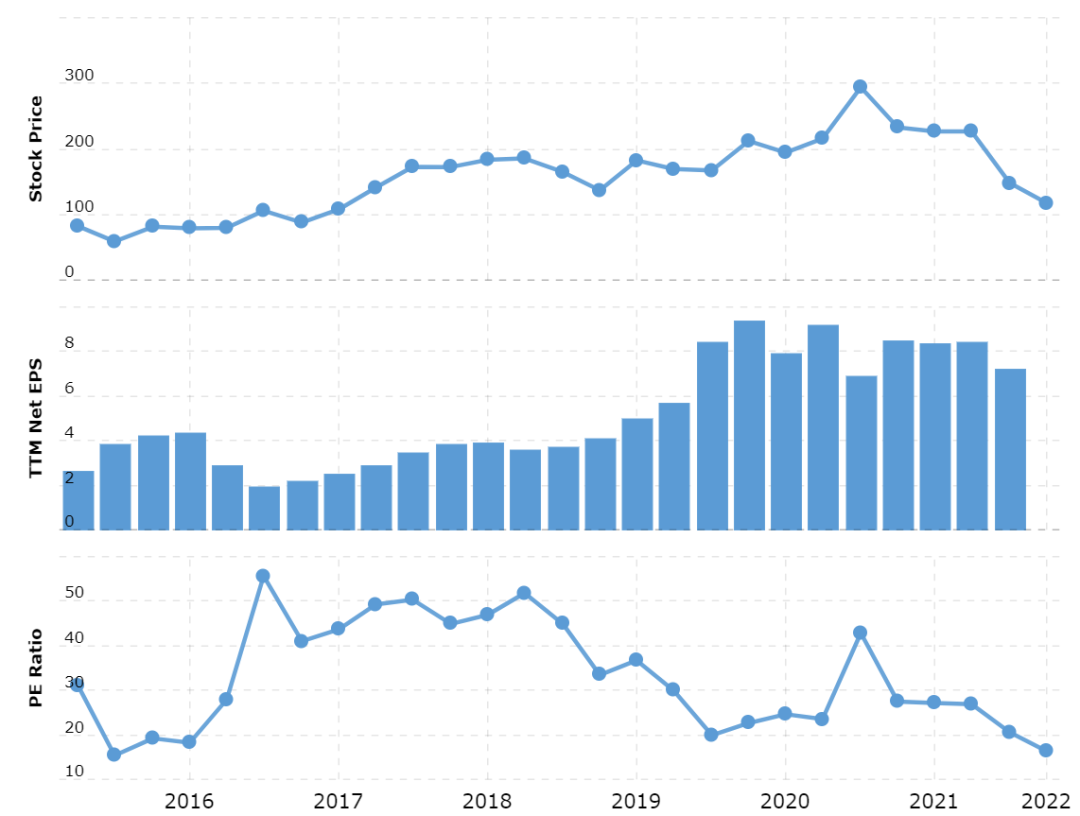

阿里巴巴2016年至今单季度股价、每股收益、PE(数据来源:macrotrends)

而从上表中,我们从单季度的数据可以明显看出阿里巴巴在2021年股价不断下跌的过程中,每股收益维持在较高水准,而PE值已经逐渐处于历史低位。从中似乎也能把握到芒格建仓阿里巴巴逻辑的草蛇灰线——2020年底,阿里巴巴PE从43跌到27左右,一季度芒格开始建仓;二季度PE维持在27的水准,芒格没有选择加仓;三季度下跌至20,芒格大幅加仓;四季度跌至16,芒格融资翻倍加仓。

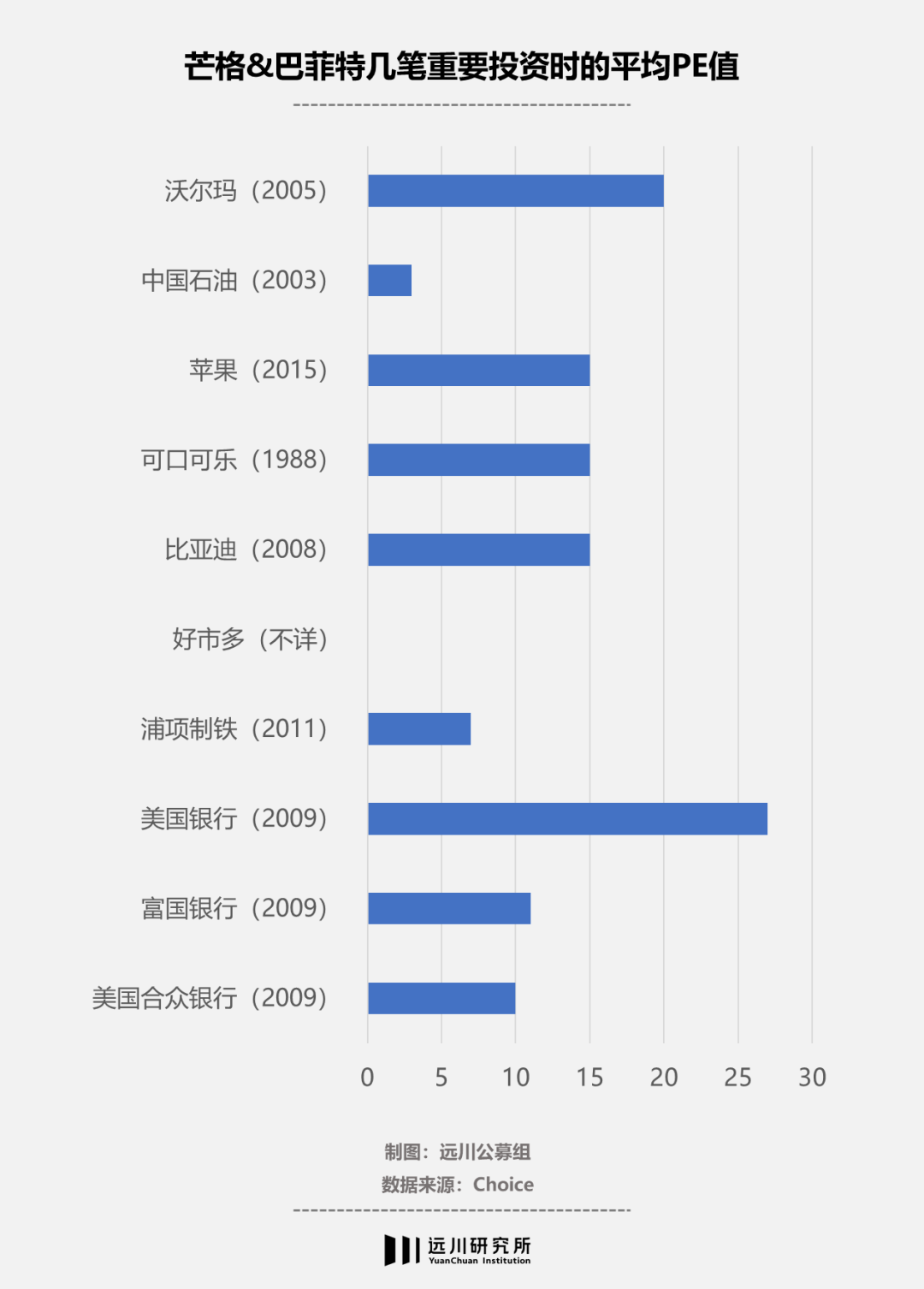

虽然芒格和巴菲特说自己从不用计算器算现金流贴现,也不会傻傻地看PE值,但事实上这两位老爷子在许多重要的投资时,股票的PE值都在较低的水准。

除此以外,通胀预期显然也是助推的因素之一,芒格在每日期刊股东会上表示:“如果投资有价证券,当然就有下跌的风险。而如果持有贬值的货币,那就是失去购买力。总的来说,我们更喜欢我们所要避免的风险,并且我们不介意一点点保证金债务。”

显然,在芒格看来投资股票固然有亏损的风险,但持有现金则必然会因贬值而带来亏损。而集齐了合理价格、有竞争力的企业和对中国经济乐观预期等因素的阿里巴巴,则像是职业牌手“Fold(弃牌)”了一晚上后拿到了KK,显然在此刻芒格愿意多下一些筹码。

当我们试图去理解芒格抄底阿里巴巴后,激动地想要打开软件抄底中概互联的朋友们请等一等。因为在芒格“极度的决心”前有一个重要的前提——极度的耐心。

芒格曾经表示如果有一张20栏的表单限制你一生只能投资20只股票,那么很多问题就会变简单。而在如今已98岁高龄的芒格看来,他这一生也就只用了 3/20 的额度[6]——一生所爱好市多、半生挚友巴菲特以及中国弟子李录。换言之,与其说是投了好企业,不如说芒格把钱交给了自己欣赏的人。

他把好市多的创始人 Jim Sinegal 称作这个星球上最值得敬佩的零售企业家,并常常将自己对Costco的仰慕之情溢于言表——“如果特朗普让你对这个世界感到失望的时候,不妨想想Costco[7]。” 2019年4月在面对“未来10年或20年除了伯克希尔之外,你还能推荐一家公司,会是哪家”的提问时,芒格回答,在美国是好市多。

限定词不是乱加的,因为放眼到中国,芒格的持仓里,不仅有阿里,还有比亚迪。

2008年芒格和李录向巴菲特推荐了比亚迪,伯克希尔以2.3亿美元收购了比亚迪10%的股权,折合每股约8港元。建仓一年后股价飙升10倍,然而他们并没有套现。哪怕比亚迪后来跌回十几元,哪怕进入了近十年的横盘期,持有 2.25 亿股的两位老爷子却云淡风轻,直到2020年迎来新能源风口,比亚迪横着有多长竖起来就有多高,一度狂赚 39 倍。

把汽车行业的未来押在比亚迪而不是特斯拉身上的芒格,对王传福也是不吝溢美之词,评价他是“爱迪生和韦尔奇的结合体[8]”,看在比亚迪的总市值确实也已经比 GE 高的份上,这句夸奖也不算夸张。

由此可见,芒格所谓的“耐心”往往也有一个隐含条件——创始人或掌舵者对公司有着绝对的话语权,保证战略规划不会出现严重的摇摆。无论是公司经营还是股票投资,无法避免的敌人都是未来的不确定性。放在阿里的这笔投资上,“耐心”的这个隐含条件似乎反而成为了一个关键变量。

对于芒格来说,如果要给这份耐心加上一个期限,他会希望是多少年呢?

全文完

[2]Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]Open document-EDGAR | Company Search Results

[3] Charlie Munger: 2022 Daily Journal Annual Meeting Transcript-Oliver Sung

[4] 穷查理宝典,彼得·考夫曼

[5] Alibaba Group: What Has Really Happened Since Munger Last Doubled Down-Envision Research

[6] 独家对话芒格:你不需要投资很多东西才会变得富有,红周刊

[7] Charlie Munger: This Is What You Should Do Every Time You See Donald Trump On TV,Business Insider

[8] Fortune Puts Warren Buffett In “Car of the Future” Driver’s Seat,CNBC

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bfiw8qfNaSeg9F-8W6VLwg

筹码结构决定行情流畅度

筹码结构是十年前常用的老派投资方法,通过历史成交分布来判断当前持有者未来的卖出意愿,理由是,持有成本对持有者的心态有很强的影响,如果近期的成交密集区在股价上方,就会对股价上行产生压力。

这个指标十几年前很有效,因为当时大部分筹码掌握在散户手里,不了解公司的基本面,对成本非常敏感。但现在的市场基本由机构投资者主导,很少受买入成本影响,导致这个判断筹码结构的指标基本失效(除了一些完全由散户和游资主导的公司)。

但判断持有者的卖出意愿,仍然非常重要。因为基本面是一个主观的判断,合理估值是一个大的区间,筹码结构好,最终可能会涨到区间上部,反之只能涨到区间下部,最终涨幅差距巨大。

所以,基本面与筹码结构的关系是:基本面决定向上向下的方向和大致区间,筹码结构决定行情最终的力度和流畅度。

只是,现在投资理念变了,筹码结构基本与成本无关,成为基本面研究在投资者心态上的投射,背后的决定因素是行情驱动逻辑的根本特征。

所以,筹码结构既是基本面的分析,也是投资者行为学的分析。

四类买入者

持股者的心态,与他们当初买入的原因直接相关。

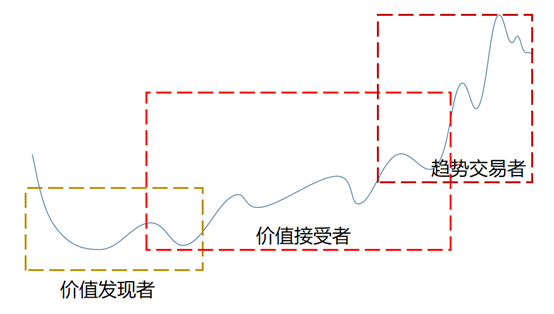

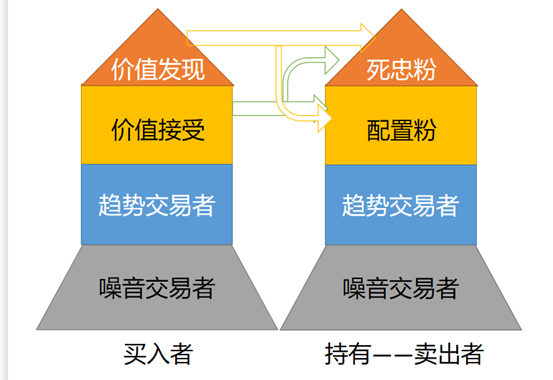

持币者买入股票,需要掌握股票信息,信息被人理解和掌握有时间先后,我将其分为四类:

第一类,价值发现买入者

这一类投资者包括但不限于:

1、研究机构的行业分析师

2、机构投资者通过密切接触,提前预判公司基本面拐点

3、通过长期跟踪,全面调研,理解公司发展的长期逻辑,坚持长期主义

4、战略投资的产业资本

5、出于低估值策略,介入被认为是大幅低估的公司

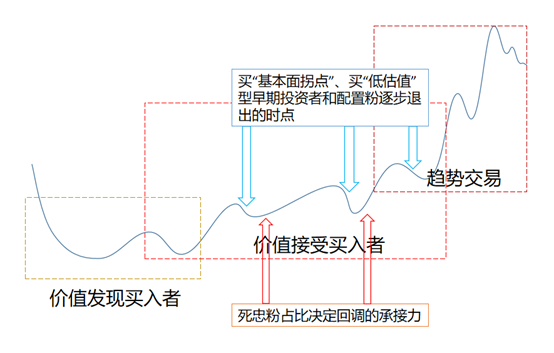

这几类投资者往往能率先发现个股基本面的利好信息,往往坚持左侧买入,并以持续的买入行为,成为股价拐点的制造者。

第二类,价值接受买入者

这一类投资者包括但不限于:

1、认同卖方研究的推荐逻辑而买入的机构投资者;

2、看到股价上涨后,再去研究公司基本面的个人投资者;

3、习惯右侧买入的投资者

他们都是公司基本面信息的接受者,是股价上涨趋势的推升者。

通常情况下,“价值接受买入者”占比更大,他们的持续买入推动了股价的上涨,一家公司基本面如果能被越来越多的投资者接受,就能创造持续的上涨。

第三类,趋势交易者

特点是看图操作,基本是在股价形成上涨趋势后才买入。此类投资者的数量占比,取决于前期涨幅,是否创新高,是否有热门题材等等非基本面因素,他们往往是最后一段趋势行情的创造者。

第四类,噪音交易者

买入卖出都很随机,主要为市场提供流动性,对股价没有实质性影响。

投资者买入后就转化为持股者,成为未来股价下跌的做空力量,决定了公司股票的筹码结构。

打死都不卖的死忠粉

所有的持股者都是潜在卖方,持有根据卖出意愿的不同,其风险偏好也可分为四类:

第一类,死忠粉:

他们是最坚定的持股者,基于基本面深度研究坚定看好,也因为长期专注研究某一个行业或几家公司而不会轻易“移情别恋”,股价下跌的过程不但不会卖,反而会一路加仓。

第二类,配置粉:

他们是谨慎持股者,会在几类行业和风格中选择“性价比、基本面”等综合占优的公司,所以他们的持股信心没有“死忠粉”那么坚定,不会不断加仓,而且对估值和基本面比较敏感,上涨到一定程度,会因为估值太高缺乏性价比而卖出,而下跌到一定程度,会因为对利空敏感(缺乏信仰)而卖出。

第三类和第四类“趋势粉”和“噪音交易者”,这一类与前面的第三、四类完全对应,稍后再说。

第一、二类持股者是判断行情筹码结构的两大核心依据:

筹码结构判断依据一、死忠粉的占比,决定了上涨行情的坚韧度和波动程度;

有一点很容易误解,上一部分的两类基本面买入者,和这一部分的两类基本面持有者,并不是一一对应的。

并非所有的“价值发现买入者”都能持有很长时间,其中买“基本面拐点”的投资者,和“低估值策略”的投资者,通常会在股价上涨的过程中慢慢退出。

同样,虽然大部分“价值接受买入者”都属于“配置粉”,通常是阶段性持有,但也有一些人,在接受的过程中成为“死忠粉”。

在股价前期温和上涨的过程中,部分早期买入者和前期的“配置粉”逐步卖出,筹码结构取决于“死忠粉”的占比,占比越高,股价下跌中的支撑力量就越大,跌不下去,自然行情也不容易结束,所以说行情的坚韧度和波动程度取决于“死忠粉”的占比。

判断一个行业或公司“死忠粉”的占比,没有可量化的指标,只有一些经验判断:

1、看“价值发现买入者”中有多少比例的“死忠粉”,即早期不是因为便宜,而是基本面的长期看好而买入。

最典型的是光伏风电一类的新能源,很多“死忠粉”并不是因为当年的景气度高,而是因为“双碳政策”作为国家有明确时间节点和目标的战略,为“长期主义”进行了强有力的国家信用背书。

反例是,很多低估值行业,如果“价值发现买入者”是因为估值低才买入,那涨了一段不便宜后就会卖出,这就是“死忠粉”的占比过低导致的行情夭折。

2、看“价值接受买入者”中有多少比例在持有中转化为“死忠粉”,即不是因为能涨而持有,而是转变为基本面的长期看好者。

最典型的是“白酒信仰”,大量投资者都是在买入后“酒后上瘾”成为“死忠粉”,而且经过多年多轮行情的积累后,“死忠粉”比例越来越高,成为“不死鸟行业”。

反例是银行,这个行业有比例非常稳定的“死忠粉”,但银行因为很难出现新逻辑和行业景气周期,导致后来的“价值接受买入者”很难持续转化为“银行粉”,因此银行股要么几年没行情,要么就是一波趋势性急拉行情。

银行股的特点也反映了筹码结构的另一个问题,行情的坚韧度由“死忠粉”的占比决定,但行情的持续性却是由“配置粉”的绝对数量决定。

即筹码结构的判断依据二。

配置粉的推波助澜

筹码结构判断依据二、配置粉的数量与持续性,决定了上涨行情的持续时间;

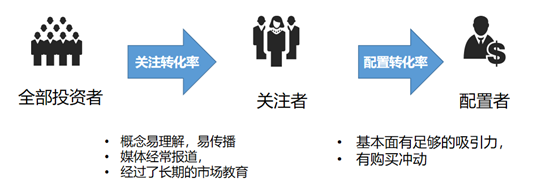

大部分“配置粉”无法转化为“死忠粉”,持有一段时间后就会离开,但“死忠粉”的数量是有限的,“配置粉”才是市场上数量最多的群体,就算卖出,只要持续不断有新资金配置,就可以导致行情一波一波,连绵不绝,这就是“配置效应”导致的行情持续时间。

“配置效应”是指有多少投资者在不深度研究的前提下,愿意配置该行业,抱团是“配置效应”的极端化。

“配置”不是结婚,是同居,不是“从一而终”,而是“左拥右抱”,不是基于信仰。“配置”的对象之间,存在激烈的资金争夺战,能够争夺更多资金的板块和个股,往往具备以下特征:

特征一、基本面有足够的吸引力,有购买冲动

基本面有“吸引力”与“好”不是一回事。

1、业绩的爆发力比持续性更有吸引力,投资者才有追高的冲动,比如涨价题材

2、对于行业而言,政策面的支持需要足够清晰,对于公司而言,指题材或业务的纯粹性和代表性,比如新能源、半导体的相关行业和代表公司

3、过往形象好,很少坑投资者,比如白酒

4、有想象力,不容易证伪,如元宇宙

特征二、易传播、容易理解,媒体经常报道

“配置粉”通常不是研究者,需要从深度研究者处接受信息,加之不会花太多时间学习,逻辑越简单,越清晰,“配置效应”越强烈,有人总结为“不能用一句有力的话总结的方向,不是好方向”。

典型的案例仍然是白酒,包括很多日用消费品,体验直接,可见可跟踪,商业模式也容易理解;

反之,如果公司业务或行业分析过于复杂,会导致关注者“从入门到放弃”,业务过于理性,会导致投资者缺乏激情,不敢追高。

典型的反例是去年的“工业母机”,虽然政策支持力度很大,但这个概念天然难以理解,且过于理性,不利于传播,只适合沉淀“死忠粉”。

反例的反例是半导体,虽然也是很复杂很理性的产业,但经媒体反复报道(免费市场教育),并打上“实业报国”,导致接受度空前地高。

一个经验是,基于需求爆发的逻辑因为容易理解,有利于“配置粉”数量,而基于“供给改善”的逻辑理解起来相对复杂,但影响时间较长,更有利于沉淀“死忠粉”。

特征三、经过了长期的市场教育

早在十年前,市场就开始炒光伏和锂电,虽然当时只是标准的题材股,但普及了锂、钴、硅、镍,普及了四大锂电材料,普及了“硅片电池片组件”供应链,普及了各种各样的设备与辅材,完成了长期的市场教育,还植入了一个“光伏出首富”的印象,才有了后来的新能源行情。

即使是像光伏、锂电、半导体这样复杂难以理解又很理性的行业,在市场长期的、反复地传播后,人群基数变大,仍然会带来强大的“配置效应”。

所以,现在看似题材炒作的“元宇宙”“智能驾驶”“转基因”“工业母机”“氢能源”“第三代半导体”等等,其实是在为未来的行情进行“投资者教育”。

四、一定时间内,配置粉的数量是有限的

再好的行业,也有大量的投资者不感兴趣,即,“路转粉”的转化率是“有顶”的,而一定时间内,投资者数量又是有限的,所以——

行情涨到了一定阶段就会涨不动,其原因并不在基本面,而是“配置粉”的数量“见顶”了,导致后续缺少新增主动性买盘。

今年的大赛道股下跌,基本面其实并没有问题,大家可以想一想,经过前年一年的上涨,经过去年二、三季度的抱团行情后,还没有买过这些赛道的人,一定都是对它们完全不感冒甚至很反感的人。

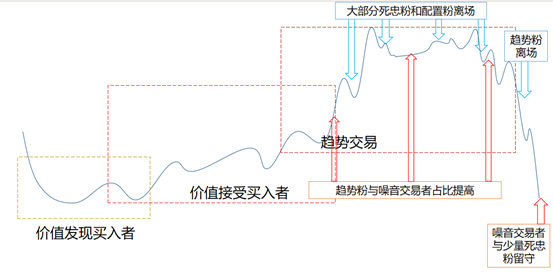

所以,长期上涨行为本身必然导致筹码结构趋向“恶化”,而其过程是通过“趋势粉”的介入来实现的。

“趋势粉”的低级红

如果一个板块既有高比例的“死忠粉”,又开始过度演绎“配置效应”,那大概率会创新高,从而吸引——

第三类持股者:趋势粉

“趋势粉”与前面说的“趋势交易买入者”是一一对应的,通常在股价出现明显上涨趋势后介入,特别是接近新高的前后会大量介入,他们的操作也很简单:

向上时一路持有,向下跌破趋势后清仓。

“趋势粉”会导致股价加速上涨,如果随之而来的是剧烈震荡,那往往代表“筹码结构”开始松动,原因在于两点:

1、“配置粉”的“出多进少”直到“大量离场”,因为板块的配置性价比降低;

2、“死忠粉”开始“粉转路”甚至“粉转黑”,主要是长期配置的体量过大的资金,需要提前撤离,如果基本面出现隐约的拐点,其中的战略投资者也会撤离;

筹码结构恶化本质上就是“死忠粉”占比渐渐下降,“配置粉”出多进少直到大量离场的过程,但是有买就有卖,它们占比下降,结果就是“趋势粉”和“噪音交易者”占比的上升。

前面说过,“死忠粉”和“配置粉”只能凭经验判断,但“趋势粉”是有量化指标的,“趋势粉”的买卖比较活跃,所以如果突破或接近新高后,股价波动加大,同时换手率放大,就代表“趋势粉”的占比加大。

筹码结构恶化有时是急性的,比如去年春节前后“茅指数”的暴涨与暴跌;有时是缓慢发生的,比如去年三季度到今年年初的“宁指数”的缓慢筑顶与下跌——但必然都要经历换手率过大的阶段。

“趋势粉”在上涨时的交易对手以离场的“配置粉”(涨得过快阶段)和“死忠粉”(基本面反转阶段)为主,下跌时的交易对手以抄底的“噪音交易者”为主,所以,“趋势粉”类似一个“高级黑、低级红”的角色,是持股者从基本面投资者向“噪音投资者”转化过程的过渡阶段。

一旦最后一批“配置粉”离场,上涨趋势被彻底破坏,“趋势粉”也开始离场,就是筹码结构彻底恶化。持股者出现高比例的喜欢抢反弹的“噪音交易者”。

当股价继续大幅下跌,抢反弹者也割肉离场,“噪音交易者”中只剩下装死的“高位套牢者”和少量从一而终的“死忠粉”,行情彻底结束。

筹码结构与基本面

总结一下筹码结构的核心观点:

1. 行情由“价值发现者”发动,“价值接受者”推动

2. 死忠粉的占比,决定了上涨行情的坚韧度和波动程度

3. 配置粉的数量与持续性,决定了上涨行情的持续时间

4. 配置效应强的品种的三大特点:基本面有足够的吸引力,有购买冲动;易传播、容易理解,媒体经常报道;经过了长期的市场教育

5. 行情的高潮是死忠粉、配置粉离场,趋势交易和噪音交易为主

6. 行情的结束是趋势交易者离场,噪音交易者抢反弹被深套

7. 基本面决定向上向下的方向,筹码结构决定趋势的力度和流畅度

最后一点非常重要,市场是最聪明的,往往能提前预判基本面,筹码结构变好,往往是基本面改善的前瞻;筹码结构变差,往往预示着未来基本面无法继续变好,甚至拐头向下。

当然,基本面的变化是复杂的,特别是政策影响比较大的行业,基本面往往会一波三折,比如说——

像当前的赛道股,基本面仍然向好,但筹码结构开始变坏时,行情会怎么发展呢?

基本面向好的公司,“死忠粉”持有决心强,且有加仓的可能,让股价跌不动,但“筹码结构已经变坏”意味着“配置粉”数量不足,缺乏新增主动性买盘,无法走出持续行情,结果是估值区间下移,最终收益取决于业绩增长能否抵消估值下降。

当然,筹码结构是动态的,如果基本面向好延续一两年,这段时间会有很多新股民、新基民进来,仍然会形成新的主动性买盘,到了临界点,又是一波行情卷土重来。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/igHtdB2pmOB5P9bliT8-WA

作者:蔡垒磊

来源:请辩(ID:luojiyingshang)

作者:蔡垒磊

来源:请辩(ID:luojiyingshang)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jogpjXWma7E__cTrXc2cww

风格转变

A股最大的特点是容易走极端,2020年,把增速稳定的海天味业、爱尔眼科炒到100多和200多倍PE;到了2021年,市场只要挖出跟新能源搭一点边的公司,就以新能源的高景气为标准,拍出三年业绩。

走极端的结果就是不断风格转换,任何一个板块都走不长,相比之下,美股的科技股龙头慢牛可以晃晃悠悠地走上十年。

为什么A股这么容易走极端呢?

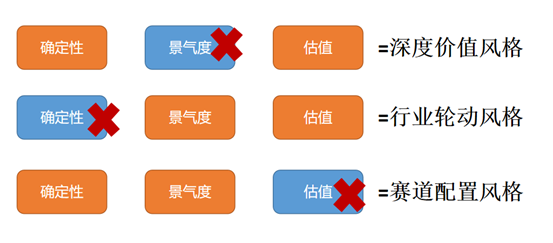

我之前在《怎么获得赚钱的“节奏感”?》一文中分析过一个不可能三角形,即任何股票投资者,都会面对“确定性、景气度和估值”的不可能三角形,你至少要放弃一个因素,才能获得稳定的可投资机会,形成稳定的投资风格。

这个不可能三角形的三个组合,就形成了三种基本风格:

一种投资风格用的人多了,就是变成了当下占优的“市场风格”,而风格极端化,就是市场从放弃一个维度开始,走到极端时,再弱化一个,只剩下一个维度。

以2020年为例,先是在流动性泛滥的情况下,放弃了估值维度,变成“景气度——确定性”的二元框架,到年底连景气度这个维度也弱化了,无视食品饮料、医疗的景气度长期走平,只剩下一个确定性,这才把增速平稳的大白马炒到百倍以上估值。

如果用这个“不可能三角形”的二元体系判断2022年的风格,我们实际上就要搞清楚,到底今年是放弃景气度,进入“估值——确定性”的体系?还是放弃确定性,进入“估值——景气度”的体系?或者是放弃估值,进入“景气度——确定性”的体系?

我们还是先从2017年开始,回顾每一阶段风格转换的原因及规律。

2017~2019年:确定性——估值

2010~2015这几年,老一代的股民都应该记得这几个特点:小盘不败,回避大盘股,龙头折价、题材为王,创业板科技股为王,这一风格是由几个原因共同推动形成的:

当时的宏观经济还是有利于积极资本扩张的中小企业

以散户游资为主的投资者结构有利于小盘股的题材炒作

在周期性上呈现几年一波资金大牛市的“老股民收割新韭菜”

可到了2016年末到2017年初,茅台、平安、招行等一批低估值蓝筹白马悄然走强,但在小盘风格占优多年的思维惯性下,大部分投资者仍然认为,这不过是强监管背景下的一次风格高低切换。

直到下半年,蓝筹股连续走强,小盘股被资金抛弃,大部分投资者才隐约感觉到一个新风格的来临。

2017~2019年是“确定性——估值”的二元结构市场,市场放弃了景气度,放弃传统的炒题材的A股特色,寻找低估值高确定性的白马,并将其投资逻辑命名为“蓝筹股革命”。

一个新风格的形成,投资者要在心理上经历“风格漂移——风格平衡——风格反转——理念颠覆”的变化,是一个历时较长的过程,相关风格需要“低估到高估”的较大空间,所以,新起来的风格必然是一个之前被抛弃的低配风格。市场的资金是相对有限的,推动新风格形成的流入资金必然来自原来超配风格的流出,即原有的优势风格。

这就是二元体系的第一个规律:

每一个阶段都是对前一个阶段最核心的因素的反动,此前占优的二元因素中过度演绎的那一个,会被抛弃,此前被抛弃的因素会成为新主导因素,组合成新的二元结构。

物极必反是市场的内在动力,宏观环境的变化是外在条件,但从量变到质变,最关键的因素是“投资者结构的变化”——外资影响了整个市场风格。

为什么外资的持股比例才上升了几个点,就足以改变A股长期的生态呢?因为这一段时间没有新“韭菜”,“总舵主”身陷牢狱足以震慑各种游资,场内资金呈无规律的布朗运动,所以新资金配置的方向,就成为唯一能上涨的方向,吸引存量资金进入。

这就是二元风格体系变化的第二条规律:

增量资金的风格决定市场风格变化的方向,并导致存量资金从高配板块流向低配板块。

事实上,外资风格同样多元,并非简单的“骑白马”,只是当时的A股对比海外的估值体系,价值蓝筹成为明显的风格洼地,吸引了大量偏好“确定性——估值”的低估蓝筹风格的资金。

市场总是急于用一套理论去解释当前的风格,于是就有了“蓝筹股革命理论”,这套理论有了巴菲特的加持(实质上巴菲特并不完全是这个风格),逐渐被大量散户接受,也埋下了日后“茅指数”风格极端化的祸根。

任何一种风格当然都能找到理论依据,但任何一种风格不过是特定的宏观环境与某一类风格偏好的增量资金共振的结果。由于资本市场的跟风效应,任何一种风格都会被过度演绎,一旦宏观环境变化,风格转换就在悄然之间出现。

2020年:确定性——景气度

2020年是“确定性——景气度”的二元结构市场,市场放弃了估值,因为经过三年的上涨,高确定性的白马股中已经找不到低估值品种,低估值的银行地产大多有商业模式上的缺陷,加上全球流动性大泛滥,丧失了估值锚。

根据规律一,疫情泛滥,让长久期的高确定性资产更加稀缺,只能放弃估值,之前被弱化的景气度维度重新被纳入体系,形成了2020年的“确定性——景气度”的二元体系。全年的风格,一是高确定性的白马,二是医药疫苗、必选消费、电动车等疫情益或政策加持的高景气度资产。

在“确定性——景气度”的二元体系中,确定性是主导风格,这体现了“增量资金决定市场风格”的第二条规律:2020年是公募基金大发展的一年,增量资金从外资变成了公募,特别是明星基金经理加持的巨型公募基金,由于规模过于庞大,主要投资高确定性、大市值的白马,导致在“确定性——景气度”的二元框架中,以确定性为主,景气度为辅。

2021年:景气度——估值

根据规律一,2020年白马股的过度演绎,让高确定性资产估值过高,导致2021年市场放弃了确定性。

同时,中小盘经过几年的下跌,出现了很多估值洼地,估值被重新纳入核心风格因素,进入“景气度——估值”的二元体系。

高景气度行业是指预期当年增速最快的几个行业,通常有两类:

下游需求爆发,短期的供需矛盾引发的行业业绩大爆发,比如去年的电动车、上游大宗商品;

强政策引导,政府和各类市场资源导入,引发行业爆发式增长,比如去年的光伏风电。

在2015年以前,由于中国经济内在增速高,高景气度板块以前一类为主,2015年以后,我国经济进入政府全面主导的阶段,后一类行业往往更有爆发力。

从宏观上看,2021年是强产业政策影响的一年,双碳政策全年高强度影响多个行业,景气度成为最显性的因素,最终强化为“赛道投资”。

从规律二“增量资金”的风格看,整个2021年有增量资金的渠道包括量化基金、私募基金和银行理财产品净值化后对“固收+”产品的需求,追求的目标是收益增强,所以呈现快速的板块轮动,在高景气的赛道中,寻找有相对低估值的板块。

由于放弃了确定性,2021年又回到A股的传统特色,黑马股、低价题材股满天飞,但毕竟市场已经事过境迁,相比2016年以前的游资题材炒作,现在更注重公司的业绩释放能力,这也是“题材市”与“景气度投资”的区别所在。

2022年风格可能之一:延续“估值——景气度”的体系

分析完前几年风格变迁的内在逻辑,我们就可以来尝试推测一下今年的主要市场风格。

一轮风格的最终走完,需要相关板块及指数完成一定的涨幅,“确定性——估值”体系之所以在2017——2019年走了三年,因为2018年的大熊市延缓了风格的最终完成;而“确定性——景气度”的风格只用了一年,因为2020年的涨幅太大。

考虑到2021年整个指数涨幅一般,如果2022年政策影响仍然很大(从目前看可能如此),那么2022年仍然可能延续2021年的“景气度——估值”的二元体系。

即使市场仍然追逐景气度,但“岁岁年年人不同”,由于去年的几大赛道资金太过拥挤,特别是新能源,高层有纠偏的意思,地方政府自然不再肯花出不了政绩的冤枉钱,重仓赛道股的机构降低仓位,这也是近期市场调整的主要原因。

当然,政府永远需要新的产业经济政策,所以大概率会有新的方向出来。很多人认为今年很可能是数字经济。去年反垄断,结果我们本来领先的互联网经济落后了,政策又不可能走回头路,所以数字经济很可能是由国家主导、国企央企投资的偏金融IT、工业互联网、信创、网络基础建设这一类民企不太会去做的东西。具体是什么,可能要到两会后才会有具体方向,所以资金也不敢加仓太多,也是近期反弹无力的原因。

当然,这个二元体系也可能变成更注重“低估值”的“估值——景气度”,其逻辑,我在《2022,七“贱”下天山》中有过详细分析,不再赘述。

这两个方向虽然因素相同,但重点不同,注意区别:

“景气度——估值”体系:在高景气度的板块,寻找相对低估值的标的

“估值——景气度”体系:在低估值的板块中,寻找景气度有一定边际变化的板块

具体以哪一个因素为主,取决于增量资金的来源,今年公募资金的发行可能仍然没有很大的启示,市场仍然需要消化前两年基金过度发行造成的赎回压力,今年最有可能的增量资金仍然是“固收+”。

“固收+”资金来源复杂,如果是银行理财和公募基金,与去年类似,则对市场影响延续去年“景气度——估值”的风格。如果是以保险资金为主,有可能变为“估值——景气度”,因为低估值策略更符合保险类长期资金的偏好,甚至可能转向下面的“估值——确定性”的新风格。

2022年风格可能之二:“估值——确定性”的体系

2022年另一种相对较小的可能性是“确定性——估值”或者“估值——确定性”体系,即放弃了连续两年占优的景气度因素,其宏观背景可能来源于三点:

1、国内变化:如果国内“稳增长”政策未见效,且央行释放的流动性无法顺利传导至实体经济,就连重新启动房地产这个“夜壶”也因购房需求不振而无效;

2、国际变化:如果国外疫情过去后,经济并非恢复常态,而是转向衰退,但货币宽松的空间已经没了;或者疫情再次变异,流动性收缩政策中止;

3、利率变化:如果多次超预期降息降准,无风险利率大幅下行。

为什么此类宏观背景下,市场会放弃景气度追逐确定性呢?

从景气度自身看,“稳增长”是大原则,如果刺激经济的手段不够,财政无法负担的话,就只能“休养生息”,即放松那些妨碍“稳增长”目标的监管政策,以增强民间经济的活力,这么一来,也可能今年“稳”字当头,并没有很强的政策题材。

此时,市场就会更关注高确定性的行业和龙头。

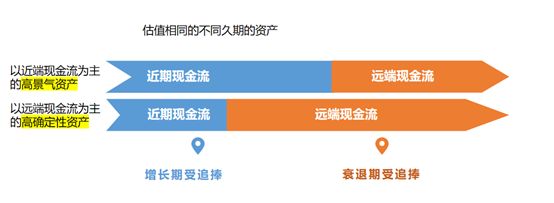

再从DCF估值的角度看,景气度代表的是未来自由现金折现的“近端现金流”部分,而确定性大部分代表“远端现金流”部分。

当经济处于景气恢复时,“近端现金流”对估值贡献更明显,市场更关注率先恢复的高景气度资产,这就是去年风格的市场逻辑;

而当经济处于衰退时,市场更倾向保留“远端现金流”占比高的高确定性资金,即这是2017~2019年,我国经济增速下行期市场表现出的风格。

而“估值——确定性”体系则可能是资金层面的原因,即公募基金进入“赎回——减仓——下跌——更多赎回”的负反馈,不得不抛售重仓股,导致市场只有机构低配的低估值行业龙头相对抗跌,这一风格是典型熊市的特征。

风格变化与风格长存

A股的大部分散户和大量机构投资者只有五年以内的投资经验,往往只在某一种市场风格中赚过钱,容易形成强烈的路径依赖,认为找到了稳定的‘致富之路’。一旦风格转变,前一种风格中最赚钱的人,就会成为下一个风格中亏钱最多的。

尽管如此,稳定的风格与投资体系仍然是你赚钱的根本。

一个有效的方法,保持有效性的前提是——它需要在某些情况下失效,以减少该方法的使用人数,使之不至于走向极端,所以最好的方法,随时会失效但长期总体有效。

风格是用来限制你的选择自由,而不是增加你的选择自由。新手最自由,什么股都敢买,成熟的标志就是不喜欢参与某些风格,失去了自由。

但越不自由,赚钱的概率就越大。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/OtHORXHXuFIwjo17xCHPug