顾问:谈书

肆虐全球的新冠疫情至今仍未结束,我们现在依然面临严峻的防控形势。而且全球经济受到的冲击更是史无前例。可以说这一次影响人类文明进程的疫情。

关于这场疫情,很多人心里都有一个疑问:

这个难缠的病毒是从哪来的?真的只是一场单纯的天灾吗?

对此次疫情起源的说法一直以来都是众说纷纭。其中最吸引眼球的就是“人造病毒说”。

该说法认为该病毒来源于美国的德特里克堡陆军传染病医学研究所,由美国研究人员制造而来。

这个说法一直以来没有太直接的证据支撑,我们只是看到一非常可疑的现象。

比如说在2019年7月份的时候这个研究所突然因为“未能落实和持续执行保证特定物品或病毒安全的控制措施”而关闭。而在关闭后不久,附近地区就爆发了“电子烟肺炎”。

但是因为没有直接证据,在去年我们看到这样的说法时,只能先把“人造病毒说”定义为阴谋论。

到了现在,疫情已经爆发一年有余,很多相关的资料和信息陆续被披露和发掘,这个时候我们再回过头看这个“人造病毒说”的时候,会发现这恐怕不仅仅是阴谋论这么简单。

在2021年1月22日,独立学者赵盛烨先生发布了他长期以来对新型冠状病毒来源的一个调查报告–《关于新型病毒来源的调查综述》。

在这个报告中,赵盛烨搜集整理了大量的来自于西方权威病毒期刊和论文的科研资料,并抛开政治舆论的因素,对这些资料进行了深入客观的分析和总结。

赵盛烨报告原文链接:

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404595977171632173

(也可在文末点击“阅读原文”进行浏览)

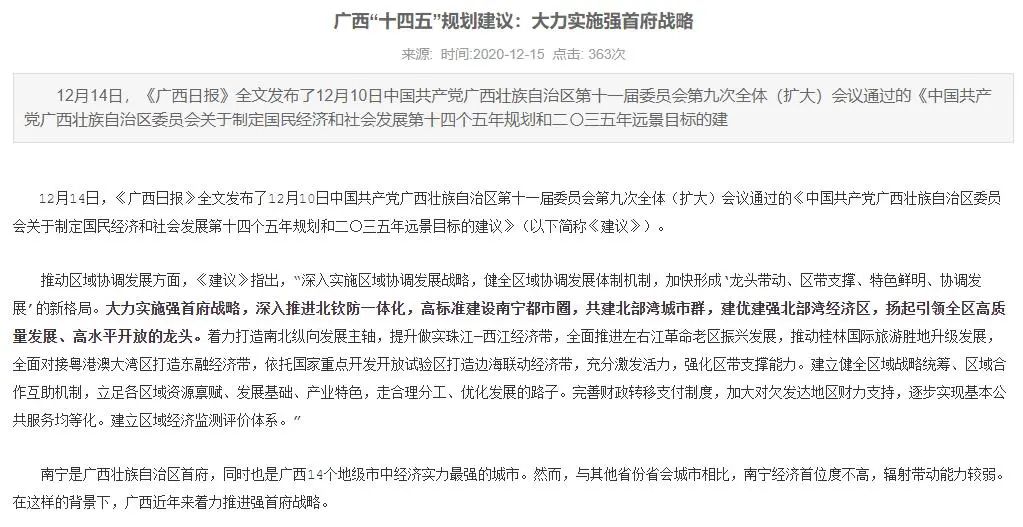

而就在赵盛烨报告发布前4天,也就是1月18日,中国外交部发言人华春莹就公开表示:

如果美方真的尊重事实,就请开放德特里克堡基地,并就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实,请世卫组织专家去美国开展溯源调查,回应国际社会关切,用实际行动给国际社会一个交代。

那么这个已经折磨了人类社会一年有余的新冠病毒,他到底和美国的德特里克堡基地有什么关系呢?

我非常推荐大家去看一下赵盛烨的报告原文。不过因为该报告的原文篇幅较长,而且涉及到大量的专业术语,大家读起来可能会需要不少时间。

所以我今天就在这里对赵盛烨先生的《关于新型病毒来源的调查综述》的内容做一个简化版的归纳和总结,方便大家更好的理解这个报告。

本期内容比较硬核,让我们开始吧。

《关于新型病毒来源的调查综述》

(赵盛烨)

的简要归纳和解读

病毒的基本原理

————————————

从现代分子生物学的角度来说,生命可以分为两大类,即DNA生命和RNA生命。人是DNA生命,病毒则是RNA生命

这俩区别是什么呢?

相对而言,DNA的结构更复杂稳定性更强,RNA结构更简单也更不稳定,更容易发生变异。

这是一张新冠病毒的示意图,他边缘上的突起(刺突糖蛋白)看起来很像皇冠,故而得名冠状病毒。

这个突起就是病毒对人体细胞的进攻武器,因为它可以与人体细胞表面的一种叫ACE2的受体结合,让病毒进入细胞。

病毒进入细胞后,病毒内部的RNA基因组就会介入宿主细胞,并向宿主细胞释放出遗传信息,操控宿主细胞源源不断的复制新病毒。

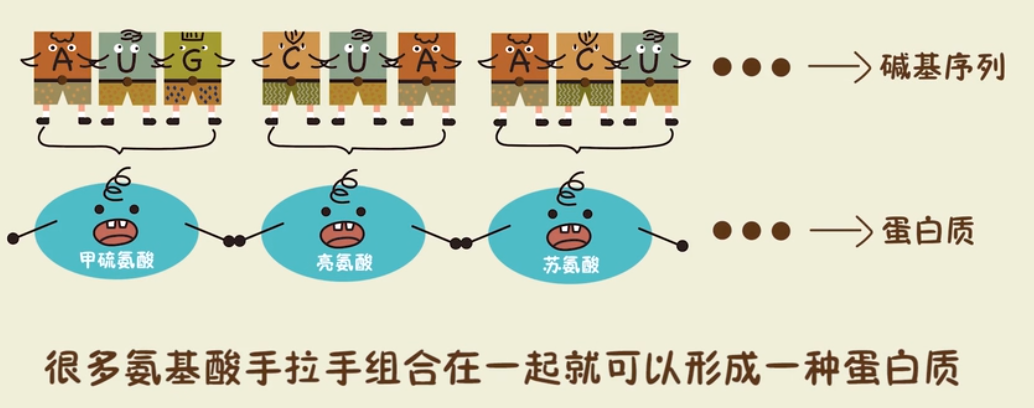

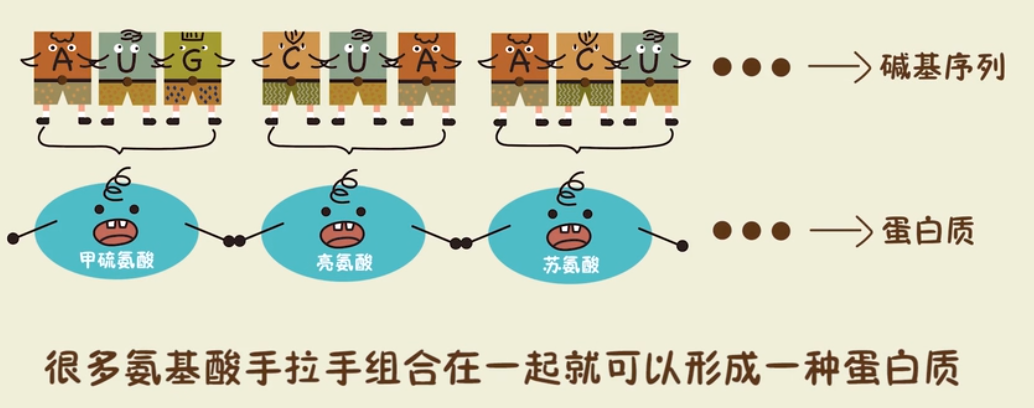

生命的基本组成物质是蛋白质,病毒也不例外。

各种蛋白质由各种氨基酸按一定的规律组合而成,而氨基酸又由碱基按一定的规律组合而成

平时碱基就在细胞里游荡,得到遗传信息后,就会按照遗传信息的指令来进行组合,装配出相应的氨基酸,氨基酸再进一步组成蛋白质。

而入侵人类细胞的病毒RNA基因组,就是那个向他们发出装配指令的“人”。

但是RNA的这个复制过程非常粗糙,他追求的大量复制,对准确性追求不高。碱基在装配的过程中有可能会放错位置,搞出一个错误的搭配出来。这样组成的氨基酸和蛋白就和原来的病毒不一致了。

也就是说,他变异了。

变异的后果不可测,他理论上会造成四种可能:

-

病毒残疾

-

对病毒影响不大

-

病毒逐步退化消亡

-

病毒进化变强

很显然,病毒变强是我们最头疼的结果。

人造疑云初现

————————————

2020年初,印度学者Prashant Pradhan(Kusuma School of biological sciences, Indian institute of technology)等人撰写了《Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag》一文。

这篇论文表达了这么一个意思,在COVID-19病毒的刺突糖蛋白(S)中发现了4个嵌入点位,这是该病毒所独有的,其他冠状病毒中没有这些嵌入片段。

也就是说这个新冠病毒的刺突糖蛋白里多了四种其他冠状病毒里没有的氨基酸残基(即在结合过程中失去一分子水的氨基酸)。

为什么新冠病毒的蛋白里会有本不属于他的氨基酸呢?

理论上的可能性是这样的:

可能这个冠状病毒和其他病毒同时感染了一个细胞,然后他们同时进行病毒复制,在这个过程中,复制可能会出错,冠状病毒可能会误把这个“其他病毒”的氨基酸装配到自己的蛋白里。

根据该印度学者的报告,这四个氨基酸残基全部来自于HIV-1病毒(一型艾滋病病毒)

于是这个印度学者当时就暗示有人使用了基因编辑技术将SARS-CoV的RNA进行了编辑,在其中插入了四段HIV病毒的片段,制造了SARS-CoV-2病毒,且这四个片段的共同作用使SARS-CoV-2病毒比SARS-CoV的传播能力更强了。

但随后旅美华人(侨)Chuan Xiao(Department of Chemistry and Biochemistry, The University of Texas at El Paso, El Paso, TX, USA)等人撰写了《HIV-1 did not contribute to the 2019-nCoV genome》一文,

该文认为这四个RNA片段不只是在HIV-1病毒中特有的,而且研究人员在2013年也发现了这几个片段存在于蝙蝠感染的冠状病毒当中。这证明印度学者的论文并不严谨,于是Prashant Pradhan对论文进行了撤稿处理。

不过这里面有个逻辑上的问题:

新冠病毒的这四个氨基酸残基虽然不一定来源于HIV-1病毒,但这不等于他一定不是人工编辑的。印度学者的论文虽然不严谨,但不等于他所有的推测都是错的。

我们还有一个办法可以辅助我们判断这四个氨基酸残基是否来自于人造工程:计算概率。

一个蛋白中出现了他不应该有的东西,理论上只有三种可能:

1.他自己自然变异

2.他与其他病毒的氨基酸产生了自然的嵌合

3.人工嵌合而来

赵盛烨在报告中对自然变异和自然嵌合的事件概率进行了一个数学上的计算。具体的计算过程较为复杂,感兴趣的读者可以阅读原文中的2.1-2.3章节,查阅他的计算过程。

在计算过程中,赵盛烨首先从病毒的自然变异及自然产生原因开始,设定RNA病毒模型,并在此模型基础上进行了概率的计算,从而得出了新冠病毒自然起源概率接近于0%,人工嵌合病毒概率大于99.9%的结论。

也就是说一个蛋白里同时出现四个有用的外来氨基酸,这个概率是非常非常低的。

当然,无论自然生成的概率有多小,人工嵌合的概率有多大,这都只是一个可能性的问题。

自然生成的概率小不等于就一定是人工嵌合的,毕竟“人造病毒说”这个观点还有一个重大的缺陷:

当今人类科技水平还没有能力对RNA病毒进行基因改造。

但是当赵盛烨先生认真查阅了美国“冠状病毒之父”Ralph S. Baric教授多达400多篇的论文研究成果之后,发现了一个非常惊悚的事实:

RNA病毒的基因改造技术是存在的。

那么赵盛烨这个发现是否有依据呢?

基因改造技术

————————————

Ralph S. Baric教授是当今世界冠状病毒研究方面的绝对权威,赵盛烨在在新冠病毒爆发以后重点学习了他的相关论文和研究成果。

赵盛烨发现对于美国少数的科学团队来说,经过几十年的研究,冠状病毒的复制、翻译机制已经逐渐明晰。同时通过人类现有的技术手段对冠状病毒基因进行克隆、改造、嵌合事实上已经是一项成熟的技术。

Baric教授从1983年开始就以自身名义或者作为指导教师开始发表论文,迄今为止已经发表过400余篇。

赵盛烨在他的报告里就按时间顺序归纳和总结了Baric教授的部分关键论文和研究成果。

这些论文和成果就像是一部病毒基因改造技术的编年史,从中我们可以窥见人类在这个方向的前进历程和潜在的危机:

1)1983年6月,Michael M.C.Lai,Chris D.Patton,RALPH S.BARIC,Stephen A.StoHLMAN等人撰文《Presence of Leader Sequences in the mRNA of Mouse Hepatitis Virus》,

这篇1983年的论文是一切的开端。

该论文透露:“为了确定小鼠肝炎病毒mRNA的结构和合成机制,研究了7种小鼠肝炎病毒株A59细胞内mRNA物种的大RNaseTI耐药寡核苷酸的地图位置”

从此Baric教授开始致力于这种冠状病毒的分子生物学研究,包括RNA的转录、翻译、蛋白质合成等课题。

2)1989年12月,RALPH S. BARIC,KAISONG FU,MARY C. SCHAAD,AND STEPHEN A. STOHLMAN等人撰文《Establishing a Genetic Recombination Map for Murine Coronavirus Strain A59 Complementation Groups》。

这是Baric首次在文章中正式提及基因重组对病毒的影响,也正是这篇文章开始了他在冠状病毒RNA领域的更深入研究。

3)2000年5月,BOYD YOUNT,KRISTOPHER M. CURTIS, RALPH S. BARIC等人撰写了《Strategy for Systematic Assembly of Large RNA and DNA Genomes: Transmissible Gastroenteritis Virus Model》,

该论文介绍其团队开发了一种组装大型RNA和DNA病毒功能全长基因组的系统方法。这是Baric首次提出这种可以改造病毒基因的方法。

4)2001年5月21日,Ralph S.Baric,Haw River,NC(美国);Boyd Yount,Hillsborough,NC(美国)等人为《DIRECTIONAL ASSEMBLY OF LARGE VIRAL GENOMES AND CHROMOSOMES》申请了美国国家专利(US006593111B2)。

这个专利涉及到“大型基因组的定向组装”。更具体地说,涉及大型病毒基因组的定向组装”,该专利于2003年7月获得授权。此后几年,Baric一直致力于多种冠状病毒RNA的基因重组、嵌合研究。

5)2002年10月31日,Kristopher M. Curtis, Chapel Hill, NC (US); Boyd Yount, Hillsborough, NC (US); Ralph S. Baric, Haw River, NC (US)等人提交了专利《METHODS FOR PRODUCING RECOMBINANT CORONAVIRUS》(US007279327B2)。

根据这篇论文的内容,到2002年的时候,人类科学家已经基本解决了病毒的改造和基因重新装配问题,可以在需要的时候生产具有不同功能和传播能力的、具有新特征的冠状病毒。

值得注意的是,在2002年12月,首例SARS病人在中国广东省被发现。

6)2003年7月21日,Ralph S.BARIC,[美国/美国];2600Northstream Court,Haw River,North Car-olina27258-9529(美国)。YOUNT,Boyd[美国/美国];1002Scotsburg Trail,Hillsborough,北卡罗莱纳州27278(美国)。Curtis,Kristopher M.[美国/美国];102Water Land Court,Frederick,Maryland21702(美国)等人提交了一份国际专利。

该专利名称为《METHODS AND COMPOSITIONS FOR INFECTIOUS cDNA OF SARS CORONAVIRUS》(翻译:SARS冠状病毒感染性cDNA的制备方法及组成)(WO 2005/035712 A2),

这个发明提供了一种制备具有传染性、增殖缺陷的冠状病毒颗粒的方法,包括:a)提供本发明的辅助细胞;b)在辅助细胞中产生冠状病毒颗粒。”

7)2006年7月19日,Ralph S.Baric,Haw River,NC(美国);Rhonda Roberts,Durham,NC(美国);Boyd Yount,Hillsborough,NC(美国);Kristopher M.Curtis,德特里克堡(美国)等人申请了美国国家专利《COMPOSITIONS OF CORONAVIRUSES WITH A RECOMBINATION-RESISTANT GENOME》(US007618802B2)

这个专利也就是SARS灭活疫苗的制备方法,而此时SARS疫情已经消失了,SARS-Cov仅存在于人类科学家的实验室中。

8)2006年12月,Eric F. Donaldson,Amy C. Sims, Rachel L. Graham, Mark R. Denison, Ralph S. Baric等人发表论文《Murine Hepatitis Virus Replicase Protein nsp10 Is a Critical Regulator of Viral RNA Synthesis》

这篇论文指出冠状病毒复制需要对ORF1a/ab编码的大蛋白进行蛋白水解处理,这个大蛋白就会形成一种中间产物,并最终形成15种成熟蛋白

该研究还得出一个结论:nsp10蛋白是冠状病毒RNA合成的关键调节因子,可能在多蛋白加工中发挥重要作用。

9)2008年8月,Michelle M. Becker, Rachel L. Graham, Eric F. Donaldson, Barry Rockx, Amy C. Simsb, Timothy Sheahan, Raymond J. Pickles, Davide Cortif , Robert E. Johnston , Ralph S. Baric and Mark R. Denison等人发表论文《Synthetic recombinant bat SARS-like coronavirus is infectious in cultured cells and in mice》

论文报告了最大的合成复制生命形式,一种29.7kb的蝙蝠严重急性呼吸综合征(SARS)样冠状病毒(batscov)的设计、合成和恢复。

为了测试从不可传代的蝙蝠SCoV到人类SARS-CoV的可能出现途径,研究者设计了一个蝙蝠SCoV基因组,并用SARS-CoV-RBD(BatSRBD)替换蝙蝠SCoV刺突受体结合域。

这篇论文提及的实验完成了一个RNA病毒改造工程,并证明了经过基因编辑后的病毒可以实现跨物种传播。此外,实验者还对1918年流行的感冒病毒进行了重建。

10)2009年6月,Craig W. Day, Ralph S.Baric , Sui Xiong Cai, Matt Frieman, Yohichi Kumaki, John D. Morrey, Donald F. Smee, Dale L. Barnard等人发表论文《A new mouse-adapted strain of SARS-CoV as a lethal model for evaluating antiviral agents in vitro and in vivo》

在该论文的研究中,研究者对一种新的SARS-CoV株(v2163株)进行了改造和鉴定。

11)2012年4月2日,DE SILVA, Aravinda M.; DE ALWIS, A. Ruklanthi; WAHALA, Wahala M.P.B.; Chapel Hill, Ralph S.BARIC, ; MESSER, William B.; CROWE, JR., James E.; SMITH, Scott A等人提交了专利《METHODS AND COMPOSITIONS FOR DENGUE VIRUS EPITOPES》

该专利提供了包含嵌合登革热病毒E糖蛋白的组合物和使用方法。

12)2012年12月,Ewan P. Plant , Amy C. Sims, Ralph S. Baric , Jonathan D. Dinman, Deborah R. Taylor等人发表论文《Altering SARS Coronavirus Frameshift Efficiency Affects Genomic and Subgenomic RNA Production》

这篇论文指出在以往的研究中,研究者观察到了ORF1a/b编码核糖体移码信号突变的冠状病毒在基因组和亚基因组RNA数量上的差异。文章还论述了突变病毒的构建。

该论文提及的研究表明Baric团队对病毒的研究已经深入到一定程度,甚至能通过筛选基因突变的技术改变病毒的生产效率和病毒的生存能力。

13)2014年6月,Xufang Deng, Sudhakar Agnihothram, Anna M. Mielech, Daniel B. Nichols, Michael W. Wilson, Sarah E. St. John, Scott D. Larsen, Andrew D. Mesecar, Deborah J. Lenschow, Ralph S. Baric,b Susan C. Baker等人发表论文《A Chimeric Virus-Mouse Model System for Evaluating the Function and Inhibition of Papain-Like Proteases of Emerging Coronaviruses》

在该论文的相关实验中,他们扩展了嵌合病毒平台来评估中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV),最终这个实验证明嵌合病毒系统可用于研究新兴人类病原体的蛋白酶,如中东呼吸综合征冠状病毒。

14)2016年11月,Alexandra Schäfer and Ralph S. Baric发表了论文《Epigenetic Landscape during Coronavirus Infection》

该论文撰写的背景是经过分子生物学多年的发展,人类全基因组图谱已经绘制完成,各个人种的不同基因均可在数据库中进行查询。

所以作者在论文中认为可以建立一个被病毒感染的人体模型,从而得知人体DNA对病毒产生抗体或者不产生抗体的相关原理和细节,并促进病毒学研究的进一步深入。

15)2015年9月,Vineet D. Menacherya , Boyd L. Yount Jr.a , Amy C. Simsa , Kari Debbinka,b, Sudhakar S. Agnihothramc , Lisa E. Gralinskia, Rachel L. Grahama , Trevor Scobeya , Jessica A. Plantea , Scott R. Royala , Jesica Swanstroma , Timothy P. Sheahana, Raymond J. Picklesc,d, Davide Cortie,f,g, Scott H. Randelld , Antonio Lanzavecchiae,f, Wayne A. Marascoh, and Ralph S. Baric发表论文《SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence》

值得一提的是,这篇论文是在美国政府因安全问题停止了SARS研究经费赞助的情况下进行的。

该研究是人类首次对WIV1的刺突蛋白和野生SARS-Cov进行嵌合实验。

而根据RNA序列研究显示,现有的COVID-19病毒具有SARS-Cov和WIV刺突蛋白的共同特征。

16)2017年6月,Timothy P. Sheahan1,$, Amy C. Sims1,$, Rachel L. Graham1, Vineet D. Menachery1, Lisa E. Gralinski1, James B. Case4, Sarah R. Leist1, Krzysztof Pyrc5, Joy Y. Feng2, Iva Trantcheva2, Roy Bannister2, Yeojin Park2, Darius Babusis2, Michael O. Clarke2, Richard L. Mackman2, Jamie E. Spahn2, Christopher A. Palmiotti2, Dustin Siegel2, Adrian S. Ray2, Tomas Cihlar2, Robert Jordan2, Mark R. Denison3,*, and Ralph S. Baric发表了论文《Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses》

该论文论述了新出现的病毒感染很难控制,冠状病毒(coronavirus,cov)具有向新的宿主迅速传播的倾向,可引起严重的疾病。

论文还认为目前临床上正在开发的用于治疗埃博拉病毒疾病的核苷酸前药GS-5734可能被证明对中东地区流行的MERS-CoV(中东呼吸综合征冠状病毒)有效。

值得注意的是,在该研究中,实验者对SARS-CoV- (HKU3, WIV1,SHC014)三种毒株的病毒进行了活体实验,并且GS-5734代号的药物就是吉利德公司生产的Remdesivir(瑞德西韦)。

17)2017年10月13日及2018年9月28日,Aravinda M . de Silva , Chapel Hill , NC ( US ) ; A . Ruklanthi de Alwis , Dehiwala ( LK ) ; Wahala M . P . B . Wahala , Carmel , IN ( US ) ; Ralph S . Baric , Haw River , NC ( US ) ; William B . Messer , Portland , OR ( US ) ; James E . Crowe , JR . , Nashville , TN ( US ) ; Scott A . Smith , Nashville , TN ( US ) 申请美国国家专利《CHIMERIC DENGUE VIRUS E GLYCOPROTEINS COMPRISING MUTANT DOMAIN I AND DOMAIN II HINGE REGIONS》(US010117924B2及US 20190255168A1)

该专利发明了一种包含嵌合登革热病毒E糖蛋白的组合物和使用方法,

18)2018年12月,Neeltje van Doremalen 1 , Alexandra Schäfer 2 , Vineet D. Menachery 2 , Michael Letko 1, Trenton Bushmaker 1 , Robert J. Fischer 1 , Dania M. Figueroa 1 , Patrick W. Hanley 3, Greg Saturday 3 , Ralph S. Baric 2 and Vincent J. Munster发表论文《SARS-Like Coronavirus WIV1-CoV Does Not Replicate in Egyptian Fruit Bats (Rousettus aegyptiacus)》

这篇论文研究了WIV1冠状病毒感染埃及红蝙蝠的能力。所有被测试的蝙蝠来自于马里兰州弗雷德里克县的Catoctin野生动物保护区和动物园。

而德特里克堡基地正是位于弗雷德里克县。

19)2019年10月,Vineet D. Menachery,a,b Kenneth H. Dinnon III,b,c Boyd L. Yount, Jr.,b Eileen T. McAnarney,a,b Lisa E. Gralinski,b Andrew Hale,c Rachel L. Graham,b Trevor Scobey,b Simon J. Anthony,d,e Lingshu Wang,f Barney Graham,f Scott H. Randell,g W. Ian Lipkin,d,e Ralph S. Baric发表论文《Trypsin Treatment Unlocks Barrier for Zoonotic Bat Coronavirus Infection》

该论文的主要内容是使用人工培育的嵌合病毒对多种实验生物体进行感染。

其中冠状病毒BATCoV(WIV1-CoV、WIV16-CoV、SHC014-CoV)也作为参照病毒在实验中被培育出来。

需要注意的是该论文投稿于2019年10月16日,按照文章的工作量,推测其研究工作大概在4月就已经展开。

2019年年末,中国科学家正式检测到新型冠状病毒(COVID-19或SARS-Cov-2)的爆发。

德特里克堡的角色

————————————

德特里克堡基地于1942年由美国陆军建立。

二战结束后,美日两国达成秘密交易,美方以豁免731部队成员的战争责任为条件,从该部队手中获得大量细菌战的数据资料。

负责接收731部队研究成果并在此基础上继续进行细菌战研究的,正是德特里克堡军事基地。

另一方面,Baric教授及其团队近40年以来致力于冠状病毒的研究工作,拥有众多的研究成果及知识产权,而其中有很多专利都有德特里克堡的人员被列为共同发明人。

这意味着德特里克堡实验室的工作人员在今后的病毒制备中不必再为这些专利支付专利费用。

2014年的时候,Baric教授碰到了一个挫折:

奥巴马政府认为Baric实验室使用SARS、MERS和流感等病毒进行的研究对公共健康构成的潜在威胁,于是发布禁令,宣布中止对类似研究的资金资助,并要求相关领域的研究人员立即停止相关的研究

然而Baric团队虽然失去了政府支助,但研究项目及病毒嵌合的工作却并没有停止。

据现有的资料表明,在嵌合病毒方面,Baric教授及其团队拥有人类科学家中最权威的解释权和最强的能力,且拥有大量世界专利。

该研究的门槛极高,大量的设备和数据为美国特有,所以嵌合病毒的实验行为只有可能发生在美国。

可能的实验地点就包括了Baric教授的实验室和与其拥有相同专利使用权限并有其毕业学生工作的德特里克堡(Fort Detrick)实验室。

那么Baric教授和德特里克堡基地以及其他敏感社会团体或个人之间都有哪些关系呢?

Baric教授的关系网

————————————

赵盛烨通过大量的学术文献以及社会经济新闻等信息,总结出了以下这些关系:

(1)因为专利共有,所以美国军方可以在不取得授权的情况下使用Baric教授的专利技术对病毒进行改造和研发;

(2)Baric教授的高级研究生毕业后,有多人在美国军队研究所工作,美国军方也为多项Baric教授的研究提供了支助,因此鉴定双方是密切的合作关系;

(3)Baric与Adrian S. Ray、Richard L. Mackman等人合作,多年来持续鉴定GS-5734药品(瑞德西韦)对各个病毒的治疗效果,同时吉利德科学公司对Baric提供了持续多年、跨越多课题的赞助经费;

(4)Baric在Barney S. Graham的介绍下,为Mrna-1273疫苗(新冠mRNA疫苗)鉴定疗效;

(5)福奇是特朗普的国家卫生顾问,他是Barney S. Graham的直接领导,也是美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)的主任;

(6)美国政府公布的解密文件显示,美军驻海外基地配合了美国多种药物试验工作、样本采集工作、病毒搜集工作;

(7)股票交易数据显示,黑石投资公司对吉利德、辉瑞公司均有投资,三家公司的实际控制人均为美国创新办公室的联系人;

(8)美国创新办公室由特朗普的女婿贾里德·库什纳领导,他是特朗普总统的高级顾问;

(9)班农是特朗普的特殊顾问,其办公室在贾里德·库什纳的隔壁,二者既是同事也是挚友;

(10)特朗普通过Barbara R. Holcomb少将领导美军传染病医学研究所,Sina Bavari是该所高级研究人员,也是Baric的多篇论文高级合作作者;

(11)美国德特里克堡生物武器研究所坐落于美国马里兰州。

马里兰州是美国富裕人口比例最大的州,该州以生物科技为支柱,拥有400多家生物科技及其配套企业。

该州的另一个主要经济来源是淡水渔业养殖和远洋渔业捕捞,马里兰州的居民作为远洋渔船作业者,可以在船上直接将捕捞的鱼类包装速冻,并在公海交易出口。

马里兰州的渔业企业出口对象包括加拿大、中国、印度、墨西哥、欧洲等地。

实验中的安全风险

————————————

赵盛烨在对Baric所做的日常科学研究成果进行学习的过程中,发现其实验室实际上存在有诸多安全风险

依据2014年10月17日,美国卫生与公共服务部下发的关于《美国政府对流感、MERS和SARS病毒的部分功能研究的审议过程和研究经费暂停》的通知,Baric教授团队正在进行的实验属于18项危险实验的范围。

美国卫生与公共服务部认为该实验的研究人员可能会通过增强致病性和/或传播性的方式修改流感病毒,以便在分子水平上更好地了解这些性状的起源和性质。

另一方面,作为进行高危实验项目的实验室,其安全管理规则十分严苛,而从目前流出的一些资料看,Baric团队显然没有完全遵守这些安全规则。

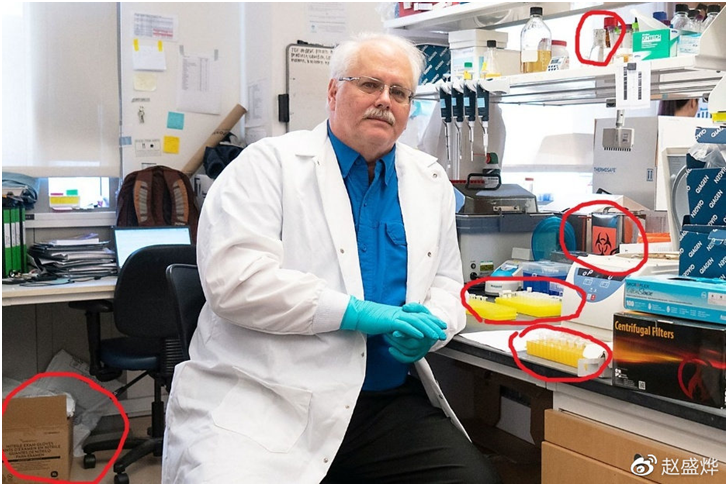

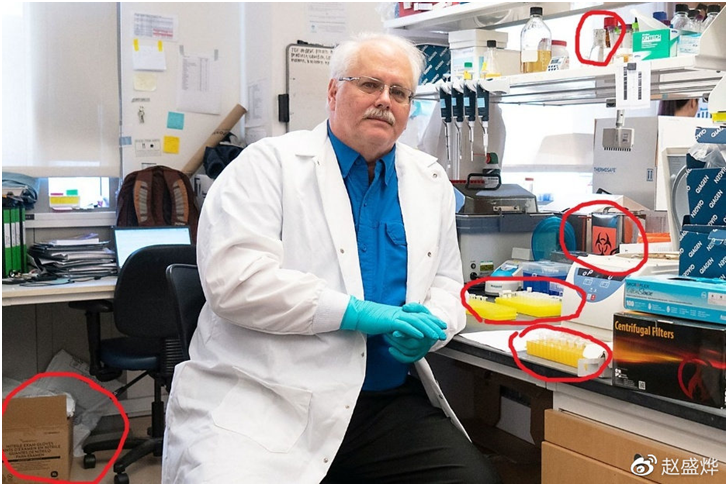

在一张广为流传的照片中,Baric教授的办公室杂乱不堪,其实验所用的试剂盒随意摆放在办公桌上,标记为红色生物污染物的实验用品直接暴露在空气中,化学试剂随意敞口放置,在办公地板上甚至还堆有快递,这些行为全部都违反了生物实验室的安全规范。

赵盛烨认为,基于这样的实验室管理水平,我们无法排除实验室人员在工作中被感染并在下班后将病毒传播出去的可能性。事实上这个可能性很大。

还有一个显而易见的风险,Baric教授团队一直在和美国军方密切协作,为美国德特里克堡军事生物武器研究基地提供研究服务,甚至还将自身实验室所研发的专利技术共享给美国军方。

这是一个非常令人不安的关系:顶级的私人研究团队跳过政府直接向军方提供病毒技术。

我们心里都清楚,军队研究病毒显然不是为了出去悬壶济世的。

风险点越多,出现安全事故的概率就越大。

基于上述风险点,赵盛烨先生总结了Baric研究团队和德特里克堡基地在病毒研究过程中有可能触发的一系列安全事故:

(1)在2015年的这篇论文《3B11-N, a monoclonal antibody against MERS-CoV, reduces lungpathology in rhesus monkeys following intratracheal inoculation of MERS-CoVJordan-n3/2012》的研究中,作者将HIV疫苗用于实验,测试疫苗对MERS-COV类嵌合病毒的防护作用。

这个过程有可能会造成两种病毒沾染并发生意外的嵌合,如果真的出现了嵌合病毒,它就可能造成操作人员的感染。

(2)我们已经知道德特里克堡基地共享了Baric研究团队大量专利,他们可以随时按自己的计划进行相关的病毒嵌合实验。但这不等于该基地的科研人员都经过了Baric团队的系统培训。

所以这里面就有隐患,可能会有缺乏必要系统培训的科研人员参与到了相关实验当中,进而因操作失误造成病毒泄露或传染的事故。

(3)德特里克堡实验室研究人员在尝试Baric嵌合病毒专利方法的过程中,有可能会因为基地废水系统故障而导致带有病毒的废水逃逸到外部环境中。

虽然以上这些可能出现的安全事故是赵盛烨先生的推测,但这些推测并非空穴来风,因为现实中确实发生了很多充满疑点的事件。

赵盛烨先生也按照时间顺序将这些关键事件进行了汇总。

关键事件汇总

————————————

1)2019年7月12日,根据美国广播公司报道,与马里兰州相邻的弗吉尼亚州的一个退休人员社区爆发致命呼吸系统疾病,54人出现发烧、咳嗽和浑身无力等症状,2人死亡。

2)同样是在2019年7月,美国CDC(疾控中心)向美国陆军传染病医学研究所德特里克堡实验室发出停止和终止函,原因是废水处理系统故障导致了泄漏事故。

3)2019年8月的时候,马里兰州越来越多的居民感染不明病毒,专科医学从业人员认为这是一种常见的冠状病毒流感(如HCoV-HKU1病毒)。可是按照经验,HCoV-HKU1很少会造成剧烈的肺部感染,于是医生将原因归于患者吸电子烟,将肺炎称为“电子烟肺炎”。

而根据Baric教授的社会关系网我们可以得知,如果病毒真的是从基地泄露的话,那么此时能够界定病毒类型的关键部门其实都是泄露者的相关方。我们有理由怀疑他们公布真相的积极性。

4)在“电子烟肺炎”流行后,权威医学专家Aleksandr Kalininskiy等人发布论文《E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury (EVALI): case series and diagnostic approach》确定了电子烟肺炎和感冒的确诊流程,此后各医院按照此流程执行。

然而该流程中缺乏对病毒的RNA检测过程,所以无法检测出新冠病毒,即使是新冠病毒患者去进行检测,这个流程也会把他确诊为电子烟肺炎。

5)还有一个众所周知的和中国相关的事实:2019年7月至8月,部分美国军人运动员在马里兰州训练,这些人将于2019年10月18日至27日参加在中国武汉举行的第七届世界军人运动会。

6)2019年10月18日,美国多机构组织了代号为“Event 201”的全球流行病演习。演练中的模型假设一种名为CAPS的冠状病毒,比SARS致命,又如感冒轻易传播。

7)没过多久,美国医学专家表示“电子烟肺炎”具有传染性。

8)2019年12月30日晚,中国国家卫健委获悉武汉出现“不明原因肺炎”信息,病毒的病理分析和测序工作随之展开。2020年1月9日,中国认定新冠病毒是造成不明原因肺炎的主要病原体。

9)2020年3月意大利媒体报道:疫情2019年11月或已在意大利流行。另外,意大利研究人员表示,2019年最后一个季度伦巴第大区的严重肺炎和流感病例数比平时更高。这可能表明新冠病毒在意大利早于中国传播。

10)2020年5月7日法国 Albert Schweitzer医院发表新闻公报,该院对2019年11月1日至4月1日的2456张CT影像进行了回顾性研究,发现2019年11月16日的一个病例属于新冠肺炎。

11)同样在2020年5月初,美国新泽西州贝尔维尔市长迈克尔·梅勒姆表示,自己于2019年11月21日就被感染了新冠肺炎。

12)在现在全球各国政府开始重视疫情防疫工作以后,有多次新闻媒体报道新冠病毒由冷冻海产品输入。

我相信看到这里,很多人心里都已经有了自己的答案。以上这些就是赵盛烨《关于新型病毒来源的调查综述》的基本内容。大家可以点击文末的“阅读原文”直接浏览原文。

我本人不喜欢阴谋论,但同时又不得不承认,这个世界上的很多事情恐怕永远不会有百分之百的真相。

在这种情况下,我们只能用概率去理解这个世界。到目前为止,至少可以确定的是病毒来自于美国实验室的概率远大于我们在一年前的认知。

现在的美国确实欠全人类一个解释。

赵盛烨先生在报告结尾的一句话说的非常好,我在这里也直接引用给大家:

科学是一把双刃剑,当我们作为科学家挥舞起这把剑时,我们的心中一定要清楚,我们即可能给人类带来幸福,也可能给人类带来灾难。

结语

————————————

我们注意到在疫情肆虐的时候,社会上也流行着一种颇为乐观的看法:他们认为病毒的进化趋势是毒性逐渐减弱,最终和人类共存,所以没有什么好担心的,不需要太多特别措施,坐等“群体免疫”就可以。

对于这样的看法,我先举一个大家耳熟能详的例子:天花病毒

天花病毒最早出现在人类社会的痕迹在是公元前1156年的埃及法老的木乃伊上。

人类开始反击是在18世纪70年代英国医生爱德华发现牛痘之后,最终消灭天花病毒是在1980年。

也就是说天花病毒在人类社会中至少存在了3000多年。而在这3000多年的历史里,天花的毒性丝毫没有减弱,甚至在牛痘疫苗已经发明的19世纪初,英国天花病患的死亡率仍然高达三分之一。

病毒进化趋弱确实是一个趋势,但是这个趋势的周期有多长不是我们能够决定的。他可能是几年,也可能是几千年。

而且病毒进化趋弱的逻辑是毒性过强的病毒会因为宿主过早失去行动力而失去传播的机会;反之毒性变弱的病毒对宿主影响更小,宿主活动范围更大,所以也就更容易传播。

但是这样的逻辑不是绝对的,毒性强的病毒可以通过增强自己的传染力或生命力来弥补宿主活动范围缩小的影响。

比如说已知传染性最强的麻风病(R0高达10)也是传播了几千年都未能实现群体免疫。它直到现代人类发明麻风病疫苗后,才在20世纪70年代逐渐销声匿迹。

所以群体免疫战术在人类有记录以来的历史上从未真正成功过,更没有任何证据证明其短期内可行。

其实所谓群体免疫本质上就是全面投降,只不过是换了一个好听点的说法罢了。但是不管听起来好不好听,面对病毒选择全面投降的风险是非常大的:

-

开弓没有回头箭,一旦执行“群体免疫”,就只能一条路走到黑,即使后来发现病毒会导致严重后遗症也无后悔药可吃。

-

“群体免疫”使得感染人数爆发峰值不受控,可能会造成医疗挤兑

-

“群体免疫”对认真防疫的人不公平,它相当于迁就于部分不想认真防疫的群体,使得愿意认真防疫的群体无故受到牵连。

-

RNA病毒的变异很有可能导致免疫失效,目前没法证明得过一次新冠后就不会再得第二次,群体免疫无法防御病毒变异后的二次感染。

在此次疫情中,作为群体免疫发起国的英国,目前感染人数和死亡人数均冠绝欧洲。而另外一个推行群体免疫的瑞典,感染人数和死亡人数都高于北欧邻国,瑞典国王已承认抗疫非常失败。

病毒入侵是来自另一个物种的暴力,这时候只能用战争逻辑去对待。由国家组织力量去对抗暴力侵袭远比让普通人各自为战要高效得多。

现代人类社会生活的密度很大,如果我们不认真进行隔离,任由病患毫无顾忌的四处活动,就会极大的降低病毒传播的难度,于是即使是症状明显的高毒性病毒也有很多机会可以传播出去,大大减缓病毒变弱的趋势。

反之,如果我们坚决的对病毒展开斗争,坚决的进行隔离,那么症状明显的高毒性病毒将无法获得传播的机会,客观上加速了它们的弱化。

大自然遵循的是赤裸裸的丛林法则,在这里物竞天择优胜劣汰,不同物种之间永远在进行着一场你死我活的竞争,从来就没有巨婴生存的空间。

谁放弃抵抗,谁就是自寻死路。

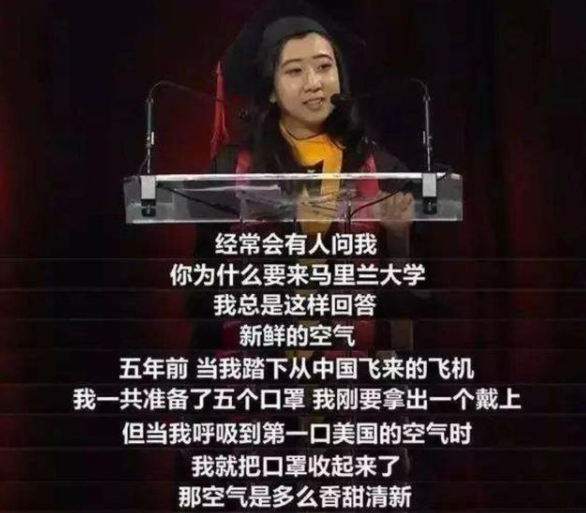

最后,因为现在新冠疫情的所有线索都在指向美国的马里兰州,所以这不禁让我想起在几年前的另一则和马里兰州有关的趣闻。

如今回过头再看,老天爷在冥冥之中的讽刺真是让人无话可说。

THE END