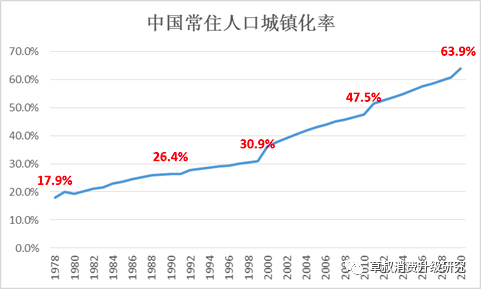

很多人在讨论“优质教育资源失衡”云云,但到底什么是“优质的教育资源”呢?

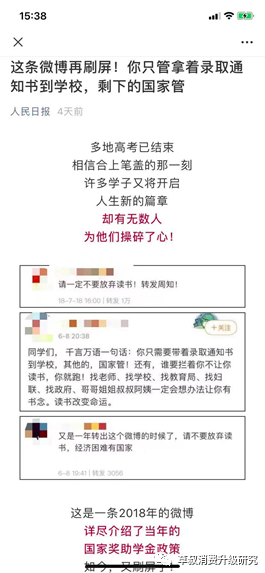

就好像四十年前有人说“现在优质教育资源稀缺,只有3%的人能上大学,要是以后教育资源发达了,都能上大学就好了”,现在上大学比率这么高了,真的就好了吗?所以很多人的说法又变成了“现在学历变水了”。

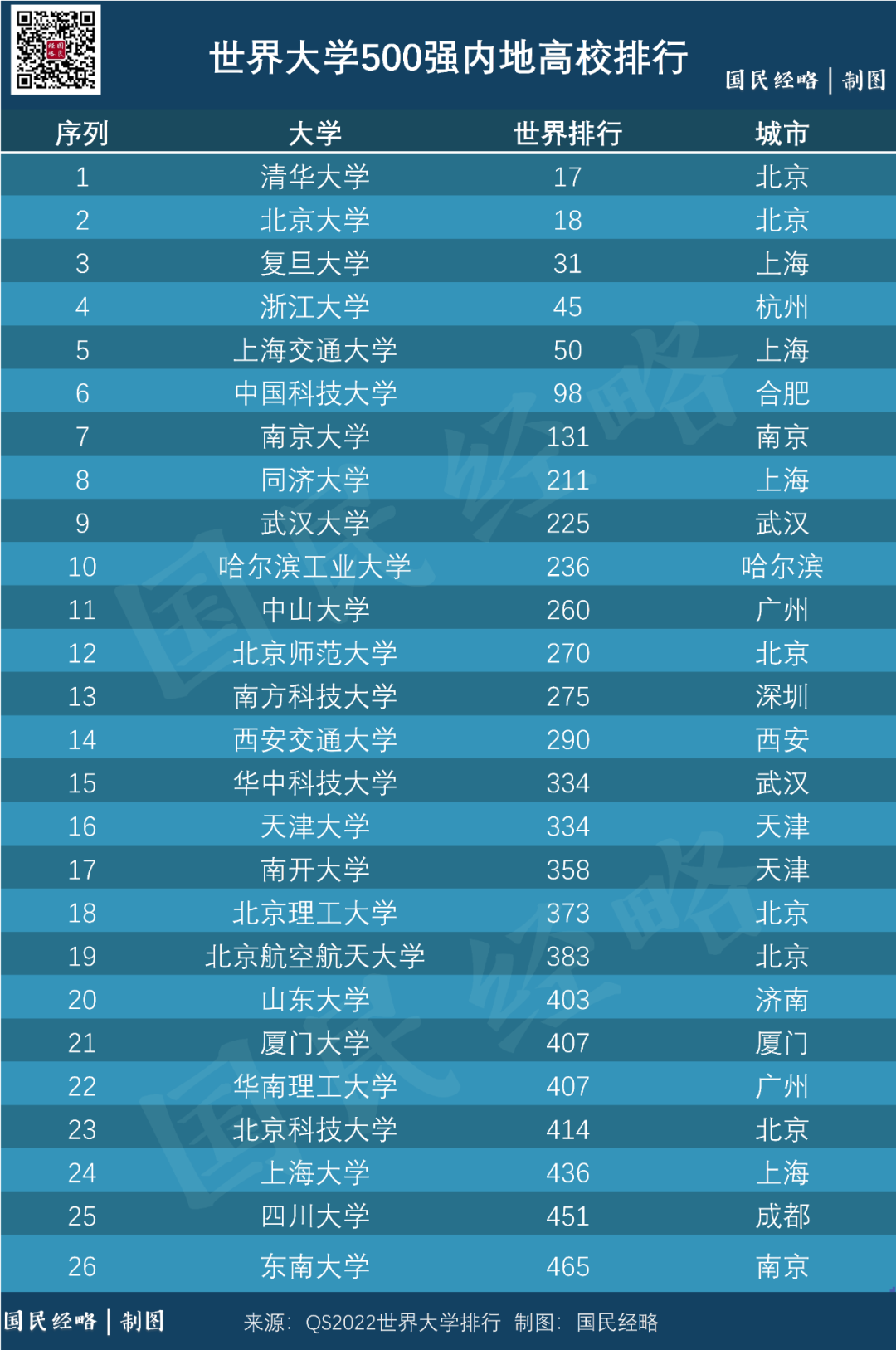

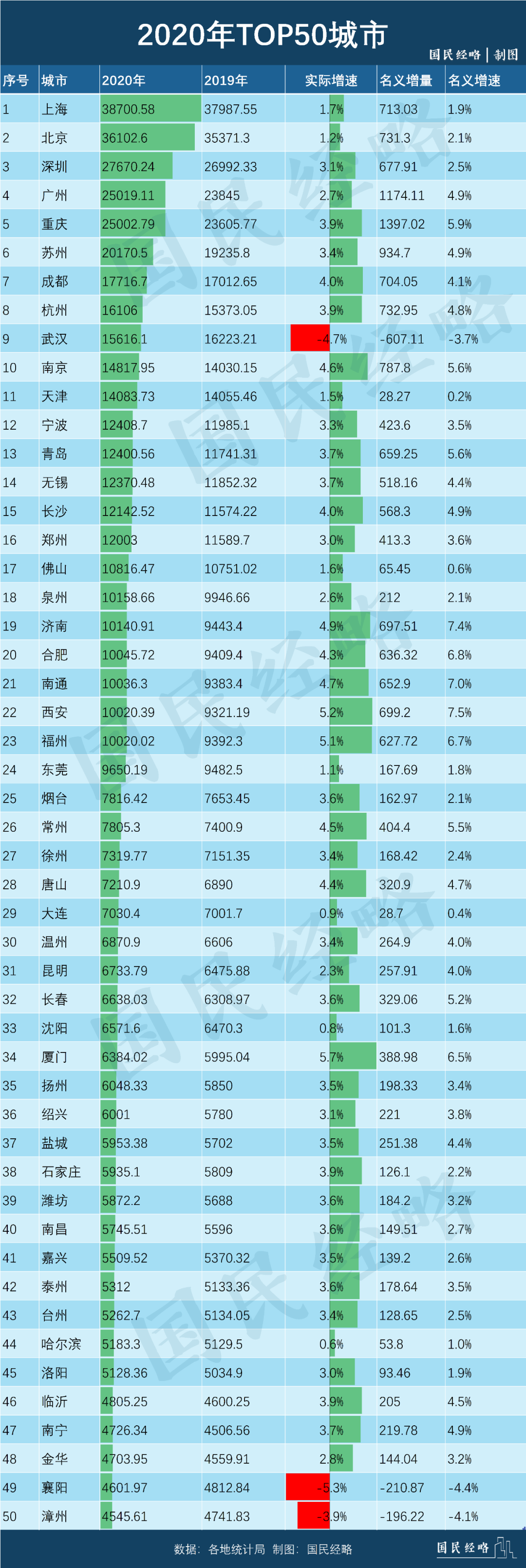

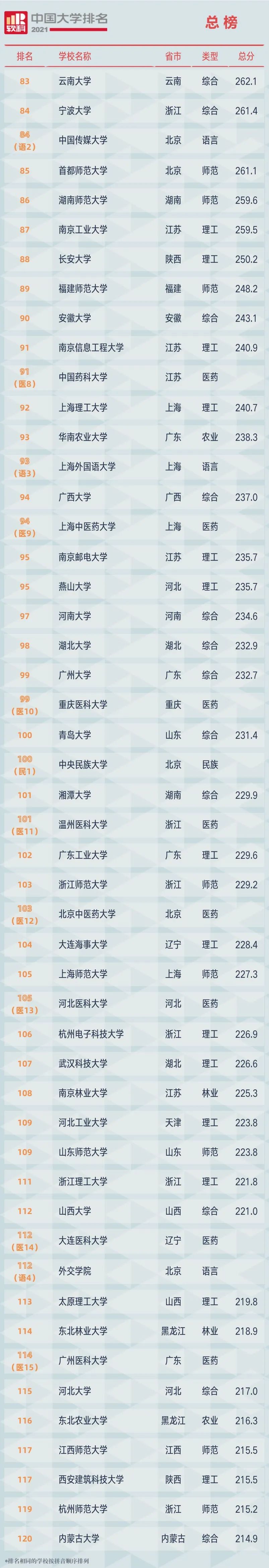

所以实际上,所谓优质教育资源,并不是高中啊,本科啊,博士啊什么的,而是“排名靠前的学生比较多的学校”,那前100名,当然只有100个人了,前5%,自然只有5%的人了。

那么,优质教育资源就是人,人的趋向方向就是优质的教育资源的所在地。

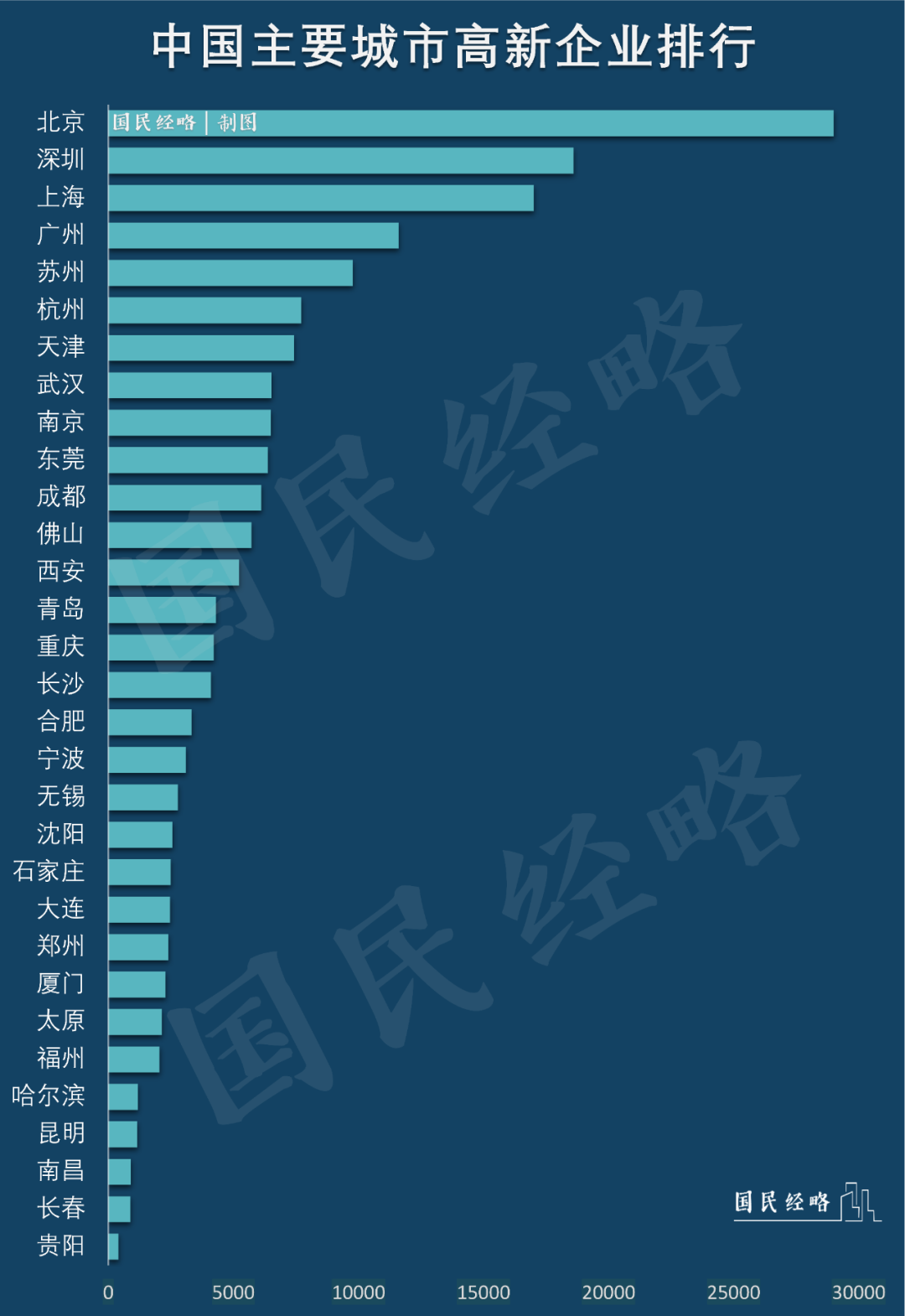

我们也可以看到一些数据来佐证这个事情,即“人员本身是流动的,优秀的学生会向发达的地区来聚集”

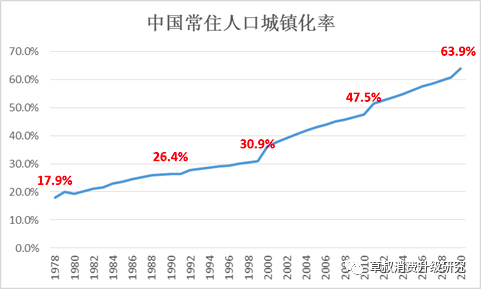

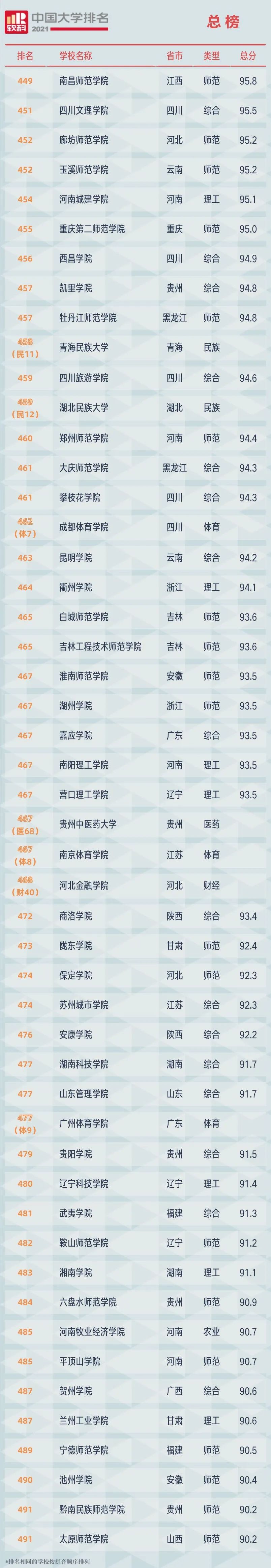

首先来看城镇化率:

从1978年以来,人口城镇化率持续在提升,从1978年的18%,提升到2020年的64%。

也就是说,这一代学生父辈高考的时候,当时80%的人都是农村的人,而现在农村人只占30%了,当年农村的高考生,上了大学以后,大概率也不会回农村了,成为城市人口。

人口,尤其是对读书比较积极的人口,是向城市聚集的,是本身就有的一个趋势。所以有人说“我父辈当年从农村考到城市里的大学,似乎很多这样的人,现在农村孩子却越来越难考到城市的大学了”,因为当年一方面农村的人本来占比就大,现在占比小了啊,另一方面,比较积极的人,上一辈已经到城市来了,而不是留在农村。

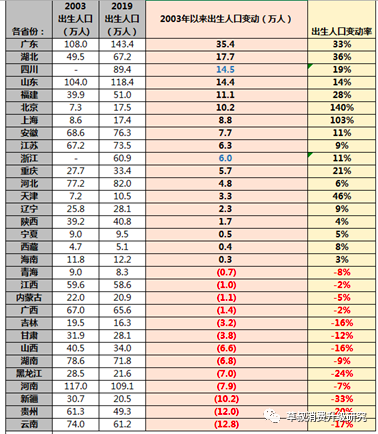

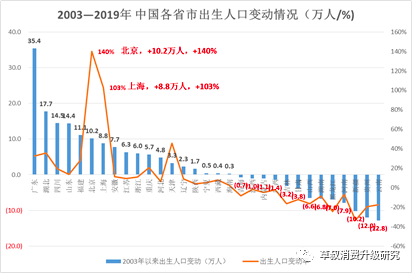

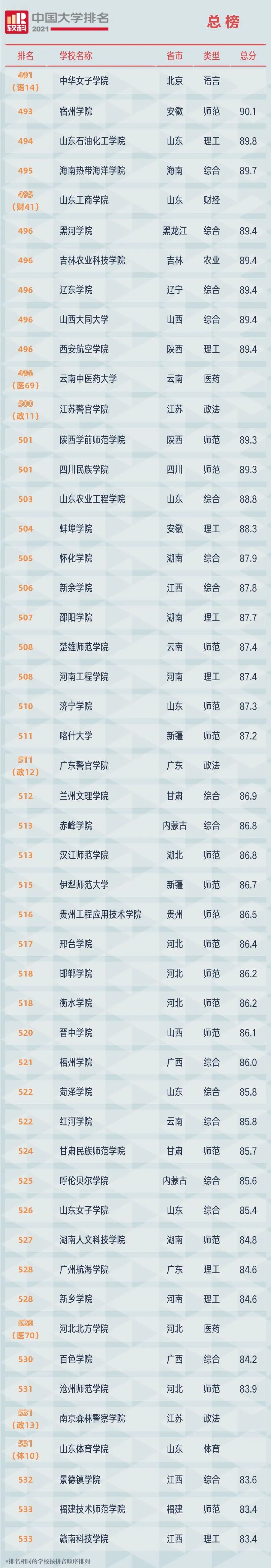

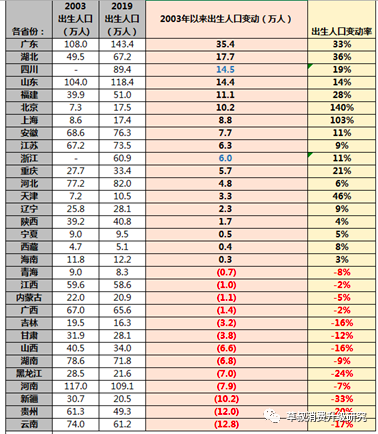

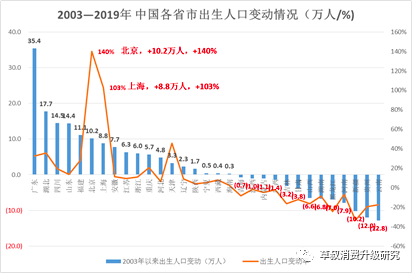

其次看一个数据:各省份出生人口变化情况

我们找了2003年以来各省出生人口变化情况的数据(每年出生人口是用出生率*总人口统计得到的,可能有一定误差,但大体趋势无异,其中四川2003年数据缺失,用的是2006年的,浙江用的是2013年的)

可以看到,2003到2019年的16年来,广东出生人口增加了35万之多,湖北,四川,山东,福建等省份的出生人口,也增长了10万人以上。从增长幅度来看,北京和上海出生人口增长幅度都超过100%。而在这期间,云南,贵州,新疆,河南,黑龙江等省份的出生人口,减少了7万人以上。

这里面,我们就可以看出,省份之间的人口是流动的,这个流动的主要因素就是经济发展情况和趋势。而如果一个云南人,考到复旦大学,毕业以后就到上海工作,其子女在上海出生,那其子女本身就计入上海的出生人口了。

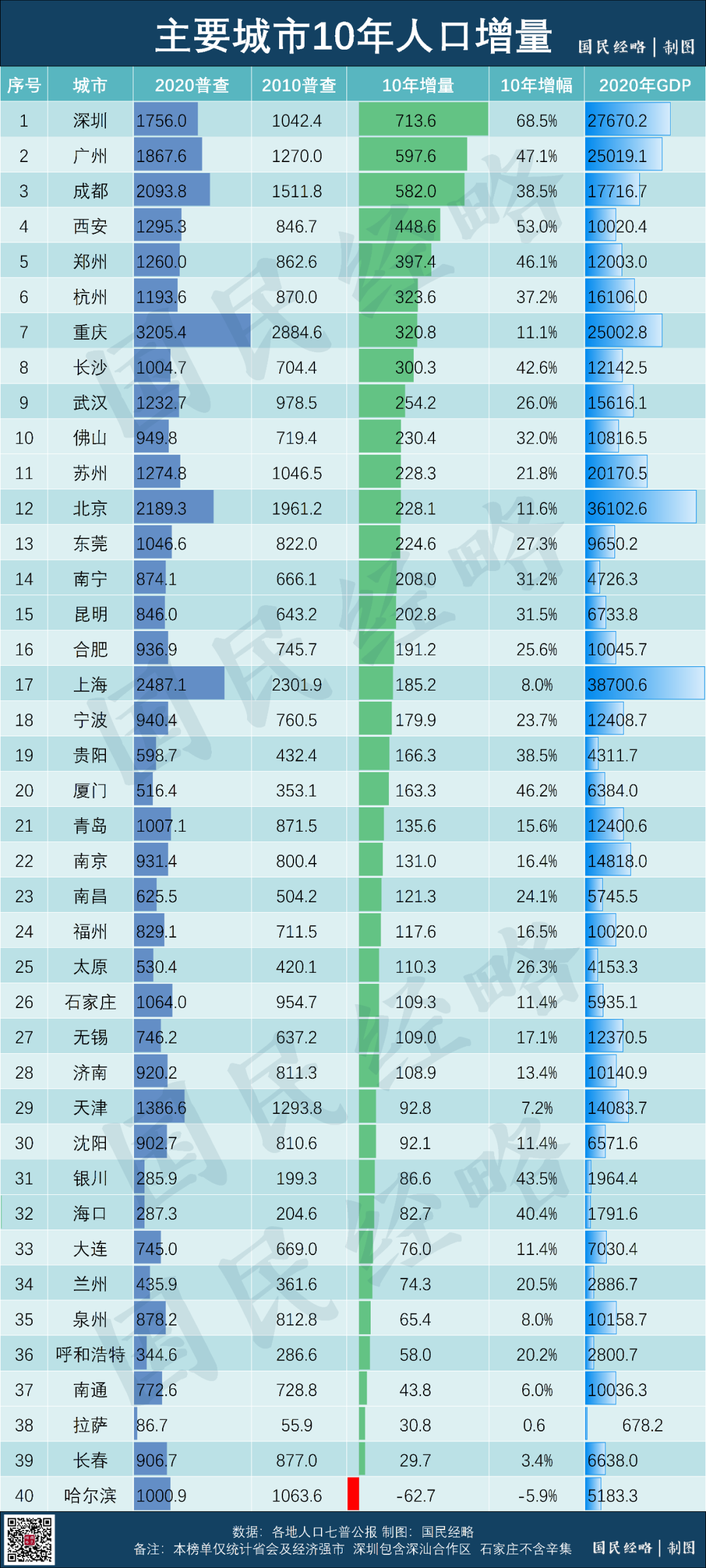

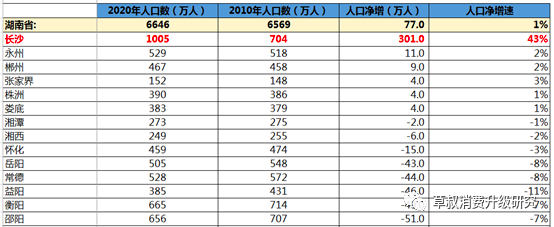

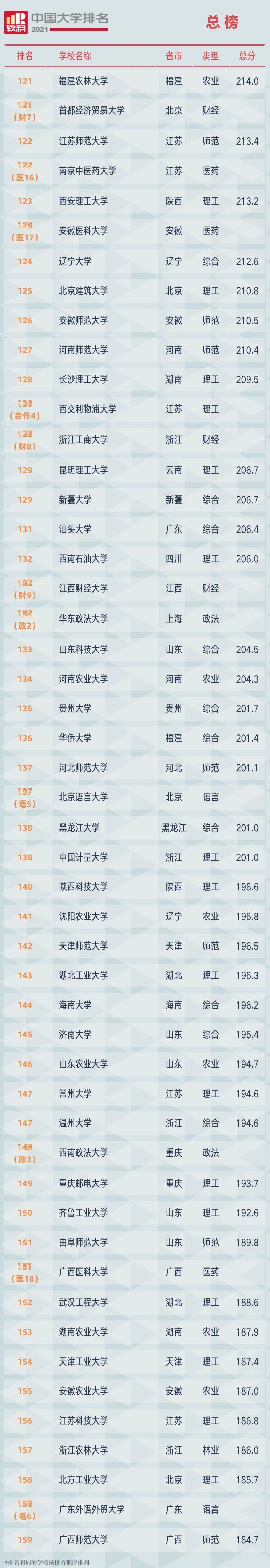

接下来再看一组数据:典型的省会虹吸作用

以2010年的第六次人口普查和2020年的第七次人口普查为基础,我们来看几个典型的省会人口虹吸的省份——湖北(武汉),湖南(长沙),陕西(西安),四川(成都)。这几个省份有一个共同的特点,即省会从经济发展,到城市地位,都比省内其他城市要强很多,所以省内其他城市的人,有着强烈的意愿想要去省会城市发展和生活。

教育方面也是如此,省内其他城市的优秀学生,都会在中学阶段,就来到省会上学。比如常德,怀化,永州等城市的优秀学生,中学阶段就会来到长沙上学,他们以长沙学生的身份参加高考。所以,并不是说高考歧视怀化的学生,导致怀化能上清华北大的学生越来越少,而是本来怀化最好的学生,在初三/高一时候,就去长沙上学去了。

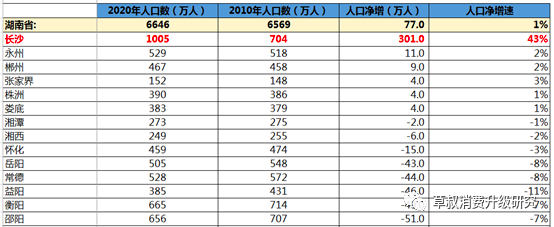

湖南省:

2010-2020,全湖南人口增长77万人,+1%,而长沙人口增长301万人,+43%,相当于除了长沙外,湖南其他市十年间人口减少约220万人。长沙在整个湖南省的虹吸作用十分的显著。长沙的学生考试成绩自然是越来越强,长郡,雅礼,湖师大附中,长沙一中等长沙学校垄断清华北大生源的情况,也越来越显著,因为最好的学生都愿意去长沙上学啊。

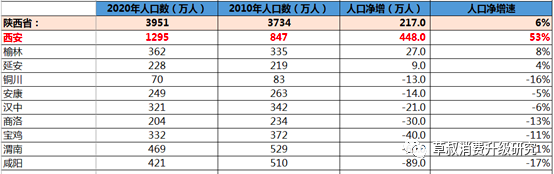

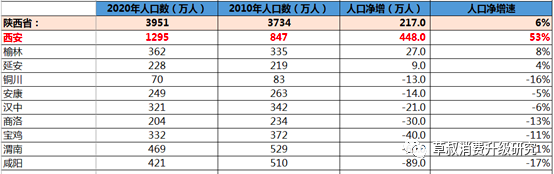

陕西省

2010-2020年,陕西省人口+217万人,+6%,而西安市人口+448万,+53%,相当于除西安市外,陕西省其他城市,人口减少200多万人。西安对于整个陕西的人口虹吸作用,也是相当的显著。陕西各地成绩好的学生,都会去西安上学,也愿意去西安上学。西工大附中,高新一中,铁一中,交大附中等超级学校也越来越强,因为他们虹吸着全省的优秀生源,而这些优秀生源的子女,也不太会回到铜川,渭南等地上学了。

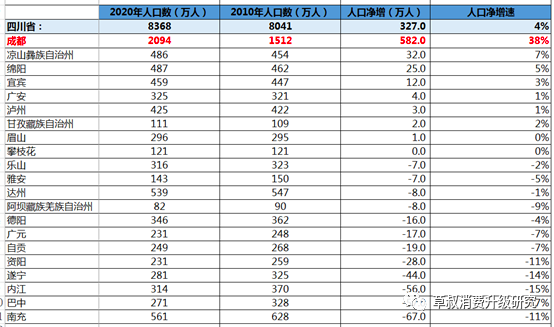

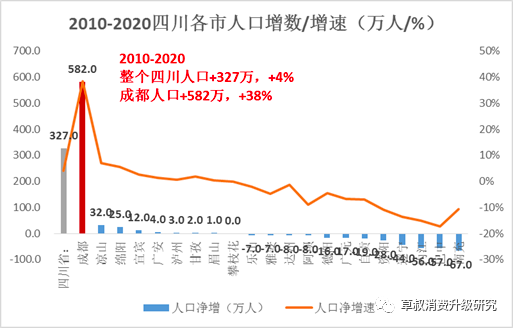

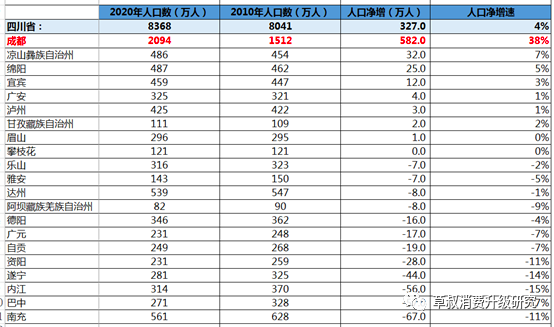

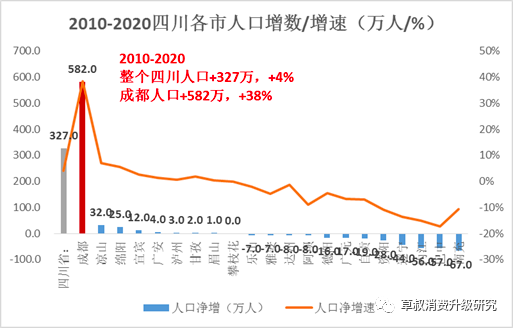

四川省

2010-2020,四川省人口+327万人,+4%,而成都市人口+582万人,+38%。相当于,除了成都市外,四川其他城市人口减少约250万。四川省其他市的优秀生源,在中学阶段就会去,也愿意去成都上学,他们就以成都学生的身份高考了。

结果就是成都的“四七九系”等超级中学,越来越强,虹吸着全省的优秀生源。并不是因为自贡的学生,高考时候被歧视所以很少人考上清华北大,而是因为自贡的学生,学习好的,初三/高一,就去成都的学校了。

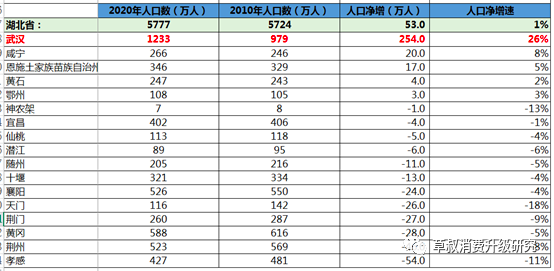

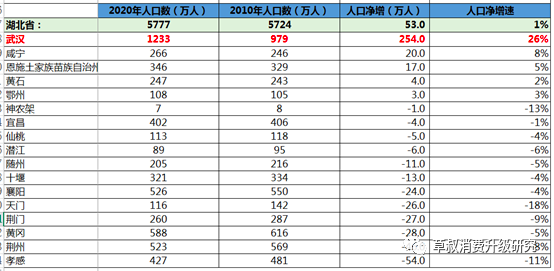

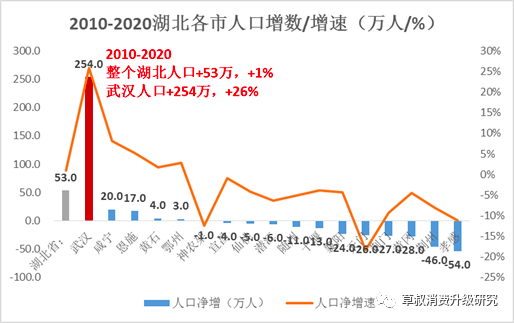

湖北省

2010-2020,湖北省人口+53万,+1%,而武汉市人口+254万,+26%。相当于除武汉外,湖北其他城市十年间人口减少约200万。湖北各市优秀的生源,都在初中阶段前往武汉去上学。湖北当年黄冈中学那也是传说中的学校,黄冈密卷什么的也是一代人的记忆。但是随着经济的发展,最好的学生,大都选择去武汉上学。所以现在湖北最好的学校,并不是黄冈中学,而是华中师大一附中这样的武汉学校。

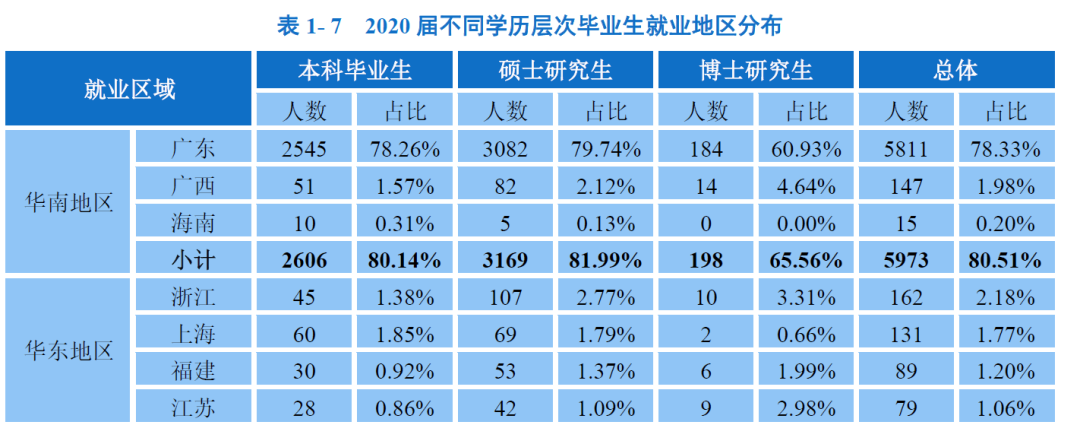

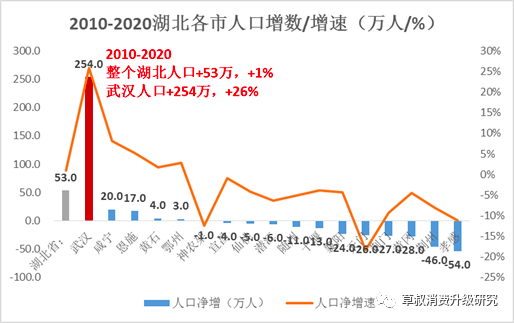

接下来讲一个认知有偏差的事情:“深圳教育资源不好”。

江湖上一直有一个说法:深圳教育资源不好,这当然和深圳发展晚,城市历史短有一定关系。但是随着深圳的飞速发展,优秀人才不断流入深圳,“深圳教育资源不好”这句话一定程度上已经过时了。

什么是优质教育资源?优秀人才/优秀学生趋向的去处就是优质教育资源。

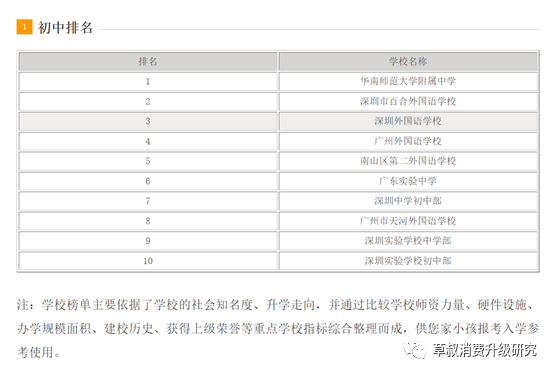

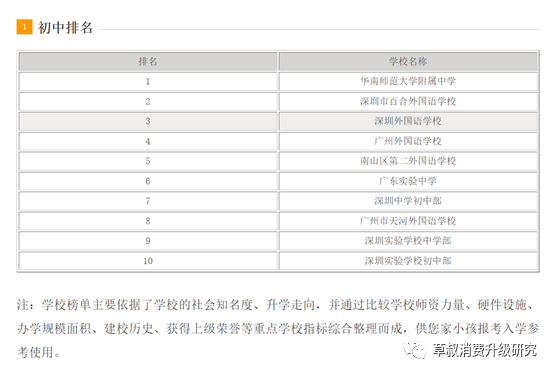

我们看一个综合性排名,关于广东中学的排名,前10里面已经有6席都是深圳的学校了。当然这个排名是比较主观的,我们看一下相对客户的一些数据,2021年,广东有15名学生保送清华北大,其中8名是深圳市的学生,而广东其他20个地级市,一共有7名学生保送清华北大。

各种数据显示,都看到,“深圳教育资源不行”这个说法,一定程度上已经过时了。