因为,接下来,不管是分批出售剩余的资产,还是寻找新的买家,潘石屹、张欣及其缔造的SOHO中国都已走入故事的末段。

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

因为,接下来,不管是分批出售剩余的资产,还是寻找新的买家,潘石屹、张欣及其缔造的SOHO中国都已走入故事的末段。

来源 | 易简财经(ID:ejfinance),作者95

责任编辑 | 包不同

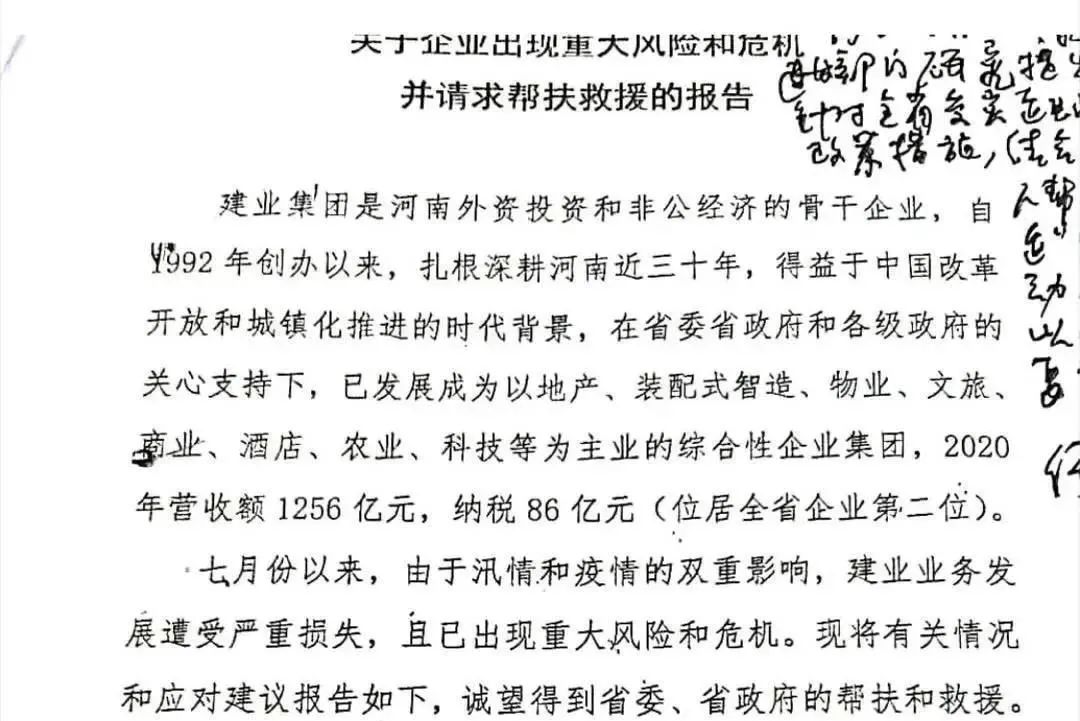

建业求助河南政府

昨天,河南房企一哥建业集团的一封“求救信”,迅速在投融资圈传开。

建业的这份求援报告显示,由于汛情和疫情,公司累计造成各类损失逾50亿元,若爆雷还面临人员失业、银行失信等风险,可能引发严重社会后果,以及对资本市场产生不利影响。

于是,建业在求援报告中向河南省政府提出了几点请求:

恳请地方政府尽快偿还“多年来由于各种原因拖欠的各类款项”逾 50 亿元;

分类减免和缓交建业旗下公司的增值税、所得税;

允许部分在建工程延期交付;

部分土地款延缓支付半年到一年。

当晚,建业紧急回应:网传求助信内容真实,但困难是暂时的。

建业多年位列中国房企TOP50,是河南的房企一哥,创始人胡葆森曾多年稳坐河南首富,现在也排在河南前10。

地产一哥、堂堂首富向政府求助,听起来不可思议。但这也反映了房企现在的真实处境。那些年大肆放的杠杆,迎着政策东风觥筹交错,在行业环境巨变、以及汛情等突发意外下,现在都变成了苦酒独饮。

而就在求助信发出来的前不久,9月3日,国际评级机构穆迪将建业地产的评级展望下调至“负面”。加上求助信的发出,资本市场对于建业的信心大受影响,建业已陷入股债双跌的局面。

目前,建业的市值折合人民币不到40亿元,其在香港上市的中原建业股价已经比发行价跌了一半。同时,建业地产2024年到期的美元债,1美元对应的价格只有不到0.7美元。

多家房企被下调评级

机构评级是房企经营状态的风向标。不仅仅是建业,今年以来越来越多房企被下调评级。

据易简财经不完全统计,今年以来,穆迪对中国房企的评级 “展望负面”超过10家,远超去年,包括恒大、荣盛发展、广州富力、禹洲、花样年、富力香港、建业集团、天基控股、蓝光发展等。

9月7日,高盛下调恒大投资评级至卖出,穆迪将中国恒大企业家族评级下调至“Ca”,展望“负面”。这是穆迪自6月份以来第三次下调该公司评级。

穆迪的观点是:中国恒大的流动性困境和违约风险加剧,在未来6-12个月内有大量债务到期。并且如果发生债务违约,恒大债权人的回收前景疲软。

7月8日,惠誉将花样年控股的评级下调至“负面”。惠誉认为,花样年控股对资本市场债务非常依赖。

截至2020年底,资本市场债务占花样年控股总债务的76%,尤其是美元债券占62%,承担着比银行贷款更多的市场风险和利息成本。

再往前,穆迪将富力地产的企业家族评级下调至“B2”,将富力香港的CFR下调至“B3”,同时,还将上述评级列入下调观察名单。

穆迪的观点是:评级下调反映了富力地产再融资风险的上升,因为该公司的离岸融资渠道已经收紧,且有大量债务即将到期。

蓝光、泰禾、华夏幸福、绿景产、新湖中宝5家房企更是被穆迪撤销评级。

评级就像一面镜子,真实反映出房企的企业素质。

评级机构在给房企做评级时会综合考虑盈利、增长性、流动性、债务杠杆等方面,但不难看出,债务杠杆率和流动性风险依然是评级机构考量房企的核心指标。

而对房企的信用评级,则会直接影响房企股价债价等走势,和海外发债的难易程度及利率高低。比如富力,境内外多只债券持续下跌,其中“18富力10”自8月下旬已跌去四成。

政府救助成奢望

举步维艰之下,向政府求助的不止建业一家。包括华夏幸福、蓝光等资金链紧张爆雷、被下调评级的房企,都纷纷向政府寻求帮助,但这也不是一件容易的事。

房企债务的体量很大,规模大些的房企债务动辄成百上千亿。而且,现在是一大批房企都在喊救命,你说你要先救哪家?如果说河南只有一家建业,河北只有一家华夏幸福,可广东呢?恒大、富力、花样年等等,这么多家政府该怎么办?

政府的财力本身也有限,加上过去几十年为了跟上城镇化建设,政府大量举债和卖地,现在地方债的偿还也成了大问题。

房企现金流承压影响土地款缴纳,政府甚至还加入了向房企催款的队伍。前不久兰州政府就发公告催包含恒大、富力在内的房企缴纳土地款和税费。

所以,政府若想伸出援手,全面救助是不现实的,需要重组债务减记。但重组很困难,比如海航,超千亿庞大而复杂的债务,如何重组令企业和债权人都满意,就耗费了政府极大精力。

在债务减记上,每家机构背后的投资人不一样,诉求不一样。有些亏得起,比如四大国有房企还容易协调。可有些人把身家都砸进来了,还开了杠杆,你现在要是对债务打五折,他就破产了,所以坚决不同意减记债务。

房企若想同意债务减记,需要所有投资人签字。就想想每家大房企背后都站着多少投资人吧,想全部同意减记债务、获得政府救治难如登天。

在目前的局势下,或许有的房企幸运获得政府伸出的援手,但也将面临债务重组减记等等的难题,而更多现金流承压的房企,还不知道何时才能逃出这个危局。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Cvuw4ziw7zY4OHbAUnMvEQ

最近一则冲上热搜的“喜事”,让大家意识到香港楼市的真实样貌。

前几天,一位幸运的香港80后青年,打疫苗后抽奖,喜提一所价值千万港币的豪宅,折合人民币约886万。

然而,就是这么一则消息,把点进去想表示一下羡慕之情的网友们看傻了。

因为,这是一间使用面积41.7㎡,一室一厅的千万豪宅。

如果换算成人民币和建筑面积,大约是17万元/㎡。

在惊叹香港房价畸高的同时,有回过味的网友惊呼:“北上广深的房价也距离不远了!”

确实,从去年开始,以北上广深为代表的房价就迎来一波暴涨,尤其是核心地段的房子,别说“居大不易”了,就连“居者有其屋”也不是一件易事。

“先上车再换车,不然末班车都赶不上!”

眼见着刚需们来势汹汹,开发商也卯足了劲,钻研如何挑战物理空间的极限——

从79㎡四房,65㎡三房,再到55㎡做三房,中国大城市的香港化正在加剧。

小县城的人看一线城市的观感,跟我们看香港,其实已经没有什么太大差别了。

房子到底要多大才算够?

前几天,中国城市规划设计研究院发布的《城镇家庭居民“住有所居”量化指标研究报告》中给出了答案:

人均住房面积底线标准为13㎡,提升标准20-30㎡,舒适标准30-40㎡。其中,只要低于底线标准,就应该纳入住房保障体系。

而一线城市的住房,大多达不到舒适标准。

早在五年前,深圳推出6平方米精装极小户型的时候,就已经有学者发出警告,称内地一线城市正在“香港化”。

是的,你没看错,就是6平方米。

这个“鸽子笼”项目位于深圳的房价“山顶”南山区,具体房源面积从5.73平米到7.48平米不等,算上赠送面积,大概在12㎡左右,推出当天就被疯抢而空。

麻雀虽小,五脏俱全。房子有厨房有卫生间,确实够住。

然而,就是这样一个超小户型,房价一口价要去到88万起,折合房屋单价,就是15万元/㎡。

图源:每日经济新闻

在这方面,深圳已经青出于蓝而胜于蓝了。要知道,创下香港一手楼市最小房屋面积纪录的房子,实用面积都去到了11.9㎡。

当年那位香港开发商大佬在接受采访的时候说,“紫禁城那么大,但皇上睡觉时也不过只有一张床……”因此,这个最小楼盘也被戏称为“龙床房”。

不少中介在推销时,会把这种低总价的房子私底下称之为“穷人恩物”,讽刺意味极浓。

在当时看来,这种极小户型可能是极端个例。

但现在,随着房价上涨,类似的小户型需求越来越大,“极小户型”也在遍地开花,逐渐成了一种趋势。

以符合三胎放开大趋势的四房来说,我在《讲真!这是未来涨得最好的户型》中,介绍了一款能够一步到位的108㎡小四房。

评论中有人惊呼“110平能做四房?”,更多的人不以为意,并抛出了更多更小面积的四房:“增城大国璟96方的四房”“新湖菲林90方四房”……

当你以为这就是尽头了,还会有开发商告诉你,“内卷我们是认真的”,只有更小,没有最小!

其中,最强的当属广州增城的花屿花城,竟然用79㎡硬生生做到了四房两卫!

没错,竖厅设计,动静分离,同时主卧带主套,确保私密性,让人忍不住想发问,这得房率是120%吗?

不过,要说缺点肯定有:多功能房太小、次卧不敞亮,只能放单人床、厨房逼仄、玄关无处可放、走廊面积浪费……

只是,来这里看房的人,心里都有一杆秤——多少钱就只能买多大的房子。

比起四房,三房才是真正主力的户型,因此这种户型也频频出奇迹。

既然上面提到的四房要79㎡,那么三房绝对不会认输,光是6字头的,掰掰手指头都能说出好几个:

天河珠江花城的65㎡三房、增城时光荟66㎡三房、增城力迅云筑 63-65㎡三房……

以其中一套63㎡的房子为例,厨房和客厅都比较敞亮,派头十足。

然而,走进房间就会发现,厕所极为逼仄,在淋浴间里甚至没法更衣,动作大一点都可能会撞到洗手盆;

赠送的房间面积极小,只能专门定做1米的床,或者干脆拿来做书房,并不是真正的起居室;

至于两间卧房,进门就是床,床对面就是衣柜,更多的空间就别想了。

样板间

不过,对于刚需上车的新广州人来说,低总价就是王道,对于他们来说,这里也不乏为一个温馨的小家。

B

你以为三房做到极致就是63㎡了吗?NO NO NO,这一方面,还得看深圳的。

同样是在一房难求的深圳南山区,弘基南城小筑项目推出了38-54㎡的一到三房。

你没听错,54㎡的三房。

这套房子已经不是常规的横厅或者竖厅,或者是常见的户型设计了。设计师在这方面极具想象力——

入门就是沙发,拐弯进去直面厨房,右手边是厕所,后面是一个房间。

穿过餐厅,通过推拉门可以进入洗手台,左走是主卧,直走是次卧。

可以发现,为了最大限度利用空间,房子大多采用推拉门设计,因此,隔音方面可能会比较差。另外,主卧是没有窗户的,厕所和厨房倒是挺敞亮。

项目均价八万,算下来,这套房子总价440万。在寸土寸金的南山区,周边项目都买到10万元/㎡的情况下,项目前几天一推出就被大量认筹,中签率仅为44%。

住四百万房子的刚需,今后只会多,不会少。

房子越来越小的背后,是日渐高企的房价。

楼市黄大大选取了房价TOP50城,逐个整理了该城的房价收入比,发现除了广州以外,北上深三座城市的房价收入比都超过30,这意味着,一线城市的市民需要三十年不花钱,才能买下一套房。

根据东吴证券数据,我国人均住房面积为34.7㎡,因此房价收入比一列,数据实际含义为:一人购买34.7㎡房子所需要的年限。

而根据中国社科院财经战略研究院发布的《中国城市竞争力报告No.17:住房,关系国与家》,正常的房价收入比应当在9:1。

眼瞅着买房越来越难,人们对于住房舒适度的容忍有所上升,这也是可以理解的。

不过,随着国家房住不炒的大力调控,这一趋势似乎有回转的余地。

据贝壳研究院统计,从去年9月到今年8月,86省市共出台调控监管政策278次,7-8月份调控次数更是达到月均50次以上。

今年以来,从土地最高溢价率不得超过15%,到多城二手房指导价的出炉,再到新房严格限价,一套前所未有的组合拳下来,可以想见,未来房价还是“稳”字当头。

至于楼市风向标——涨得最猛的深圳,更是狠下心来,通过对新地块实行房地联动,让三年后推出的房子按在了今天的价格。

不仅如此,深圳还提出:争取2035年人均住房面积要从当前的22㎡达到40㎡。

当然,“房价如葱”的故事绝不可能在一线城市发生。因为,深圳正在从“香港模式”转向“新加坡模式”,今后深圳60%的房子都是公共住房。

不难发现,在人口净流入的大城市,房地产的调控思路更着重“稳房价”,同时着手大力发展公共住房,给新城市青年一个平稳过渡,直至他们有能力购买商品房。

这也跟我们一直强调的买房思路相符:

短平快的粗暴投机是不可能实现的,只有目光长远的投资,才是当下的新思路。

只有顺大势,才能踩准每一个周期。聪明的投资者,选择跟随政策走。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/7GhwIKZTuUhA0SYMqqyhWg

前两天,往家里打电话,

嘘寒问暖了半小时,要撂电话的时候那头说道:

“ 社区的新房子现在半价都卖不出去了。”

空气突然变安静,怕啥来啥。

笔者,葱省人。

打小生活在葱省,从小酒量好,爱吃葱。

别地方的娃儿5岁还在看奥特曼、小龙人的时候,俺们村儿的娃儿都能开拖拉机浇地了。

左脚踩停车,右脚踩离合,别看人小,有志不在年高。

挂档方面父辈当时只教了我们两档,空档和一档,

毕竟年纪尚小,安全意识还是要有的。

小时候,我们住在自己盖的房子里,各个朝向的屋子圈出大大的庭院。

叔叔们结婚,爷奶也会赞助他们自己另盖大房子,爷奶算是完成自己的人生使命了。

那时候村里家家户户养鸡,养牛,种菜,放现在可能是城市娃儿们奢望不到的童年生活。

但当时的我们却更羡慕城里的娃儿,因为他们住在楼上。

九岁的时候二爷爷死了,白事办完后去了城里二大爷家,那是俺第一次上楼。

原来家里的灯也可以跟学校一样亮,而且墙上的开关也比拉灯绳充满科技感。

但当时也觉得有别扭的地方,比如马桶使用太费事,孩子自己一个房间住,晚上害怕怎么办……

虽然有弊端,但瑕不掩瑜。

自那天起,俺暗自许下誓言,这辈子要跟二大爷家一样住进楼里。

小小的誓言虽然还不稳,小小的别扭更是惹人笑。

数年后,当年小小乡音碎念的梦想,还真迎来了回响。

2010年前后,山东省迎来了“合村并居”运动。

合村并居,就是将临近的村庄进行撤并整合,村民统一搬到社区楼房居住。

消息刚传来时,村里乡亲们都乐坏了,原因有二

一是村民认为有了抗通胀的硬核资产;

二是住楼房有排面儿,娃儿以后娶媳妇也有排面儿。

村里的孩子去县里上学,也不再羡慕城里娃了,住楼有啥好得瑟的,将来俺家也有!

山东是中国的农业人口大省,农村常住人口达到4900多万,行政村6.9万个,村庄密度0.43个/平方公里,折算下来每个村有700多人。

项目规模非常庞大,当时仅青岛胶州一地就有460个行政村被列入试点名单,合成82个农村新型社区。

合村并居分为三步走

村民签字,同意老房子拆迁;

机构实访,评估老屋价值;

拆老屋,搬新居。

想的时候只畅想美好,办的时候弊端却逐渐显露。

但随着深入,问题出来了。

1)很多人不愿搬

不少老人一生未离开过村子,在村子里长大,成家。

在这儿看着儿子长大,看着孙子长大,看着曾孙长大;

这儿便是自己的一生,逝去的老伴儿曾在这里,丈夫年轻时务农用的农具还竖立在牛栏。

年过古稀的年纪,实在不能理解何为乔迁之喜。

2)拆掉的老房子压根不值钱

村里的老乡儿都想住进楼,但需额外交钱,这就出问题了。

在村里评判一个东西好不好,唯一不会改的标准就是贵不贵。

你的羽绒服300多,但俺的棉服还不到100呢,三倍的价格,零倍的暖和。

农作物价格天生被死死按住涨不动,涨的时候就是洪涝灾害无收成的时候,村里老乡儿赚钱难。

再说村里老房拆迁,跟城里拆迁完全不是一回事。

城市拆几户,出几户富翁。

村里拆几户,便多几户愁。

评估一波算下来也就值个几万块钱,想上楼还需要交小几十万。

这笔钱对于普通村民来而言,注定了不少家庭一生只能买一处房子。

3)住楼房成本提高

以前冬天点煤炭生炉子,但点起来就暖和了。

以前用柴火烧水做饭,用电机抽地下水饮用。

虽然有点费劲儿,但是成本低,不咋花钱。

现在一律按电表计费的天然气、暖气、自来水,还有物业费。

向往的楼房生活出现了诸多弊端,而所有弊端源头都指向了花钱。

村民住进社区楼房,工作没改变,收入没增加,支出反而多了。

面子有了,里子更糟了。

但按照葱省的尿性,所有的不同意都会被说服,所有的弊端都可以被娃儿找媳妇覆盖,所有的经济紧张都会被资产增值案例所折服。

于是轰轰烈烈的合村并居运动开始了。

由于财政紧张,地方不得不靠贷款建社区,向农民收取建设成本,以及降低建设质量标准。

结果是农民搬到社区,由于经济原因生活质量下降了,将计划城市买的房子阴差阳错买在了新型社区。

说新型社区楼市之前,我们先谈谈葱省楼市。

葱省的楼市有个特点,就是啥都慢一拍。

第一慢拍,慢在行情来的晚。

好比酒桌喝酒,别人都大喝特喝走路必须扶墙了,它晃着大屁股来了。

上一轮全国普涨行情将要结束的时候,就是葱省楼市崛起的时候。

外地投资客提前布局,等到黄花菜都凉了还没起来。

不少计划房投客一线吃一波,二线吃一波,三四线再吃一波,说好的梅开三度,想不到在葱省干瞪眼没等到楼市黎明,资金链折戟了。

葱省人的热情朴实,体现在酒里,更体现在楼市里。

第二慢拍,慢在行情退的晚。

好比酒桌喝酒,别人都酒醒回家干活了,这时候它硬撅着大屁股把自己灌醉了。

如今在三、四线楼市熄火,明牌限跌的今天,葱省不少地市还在不断向历史新高发起冲锋。

没办法,人多需求大,反射弧实在太长。

31个省份中,人口超过1亿人的省份有2个,其中必有山东。

而上文说的葱省楼市涨,其实不包括新型社区,没有一点关系。

楼市的风刮不到村里,财富的暴击也注定避开村民。

山东是人口流出大省,每年都有无数山东年轻人毕业后选择去它省发展;

但同时又是造娃大省,储备军异常夯实。

有的娃儿去了省外,有的娃儿去了省城、市区,但几乎没有娃儿会选择留在村里。

即使新社区楼房,居住人口越来越少,房屋空置率也越来越高。

过去晚上路灯还都亮,如今变成了跟几根亮一个,宛如奶奶的牙齿,隔几个掉一个。

房子不是最新,次新还是排得上。

但购入即腰斩,比腰斩更可怕的是根本不具有任何流动性。

当然这也算好的,不少财政吃力的地方同时出现了房子拆了没钱建的现象,领导急,村民也急。

噗通一声,村民几十万砸进了规划好的新型社区,但并没有激起保值的浪花。

但不得不承认,这已经耗尽了村民的普通一生。

近些日子,山东领导也认识到了欠妥当之处。

部分领导采取“四不两直”方式实地调研农村社区建设工作,指出农村社区建设要充分尊重农民意愿,搬不搬、建不建,群众说了算。

群众说了算不算不知道,但是群众心里都知道想过体面日子,得先有匹配的收入。

比起要面子,更想要的是里子。

搞经济,永远是硬道理;搞不了,咱就勤俭节约。

于是,我们看到社区里不少路边的草地村民种起了蔬菜。

于是,我们听说冬天一楼跟三楼选择通暖气,那2楼就不通了。

据说,冬天短,过的快,也没觉得多冷。

农民兜里没钱,一切增加支出的改善都是面子工程。

一顿鼓捣,天然气公司多赚了不少钱,家电企业,装修公司有活干了。

但村民每天还是发愁干点啥,去哪打零工,有啥赚钱省钱的法儿……

齐鲁人为人质朴且厚道,纳于言而力于行。

从古至今这块土地,不出皇帝,但出圣人、产武将。

齐鲁人对父母孝,对朋友诚,对国家忠。

2020年武汉疫情,山东16地市当仁不让,山东的农民亦然。

山东寿光一个农民大哥,独自驾驶重卡满载水果蔬菜驰援湖北。

山东菏泽定陶区黄店镇的村民自发捐赠,一个村捐了足足13吨蔬果。

虽不值钱,但农民朋友知道在这要命的时刻,湖北老乡儿能吃一顿饱饭就价值千金。

山东人心里有但嘴上不善于表达,山东农民亦是。

世人皆知农民淳朴,但又有谁真正理解农民辛苦。

衷心希望,领导在照顾农民居住质量的同时,再多照顾下农民伯伯的收入就更好了。

这样面子有了,里子也有了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xeJbWvphWR7bR7fkmkMaug

今年以来,恒大频频曝出负面新闻,包括商票大面积违约、金融机构起诉、业主集体维权等等。

一个这几年风光无限,自身资产上万亿的超级地产集团一夜之间竟然出现摇摇欲坠的生存危机,说实话,这种情况是谁也没有想到的。

那么,恒大究竟做错了什么,让这个庞大的企业突然出现了巨大的生存危机?

1 恒大出现生存危机

一般来说,一个大型企业出现生存问题一定是重大决策出了问题,恒大也不例外。恒大的问题归根结底就是一个,决策者对房地产产业发展趋势出现重大误判!

蚂蚁出事之后,央媒有句名言流传甚广——没有马云的时代,只有时代的马云。

这句名言其实套用在房地产行业同样适用——没有地产的时代,只有时代的地产。

过去20年房地产高歌猛进是时代的产物,是中国城市化大规模跃进的副产品,当中国城市化进程明显放缓之后,属于房地产的黄金时代其实已经结束。

特别是从2016年开始,高层旗帜鲜明提出“房住不炒”之后,这也是房地产时代结束的一个再明显不过的信号。

但是恒大在2018年之后依然在疯狂拿地,甚至是加杠杆(负债)拿地——这就是投机性很强的决策,在恒大决策者看来(其实也是房地产行业头部企业共识),中国房地产虽然黄金时代结束了,理论上还应该有个白银时代。

在竞争加剧的白银时代,应该遵循强者恒强,弱者恒弱的规律。恒大拼命拿地做大规模,不正是让自己变成那个“强者恒强”的强者吗?

但是,谁也没想到,从2020年年底开始,国家对房地产的重拳打压来得这么猛!

2020年底,银保监会发布商业银行房地产贷款集中度管理规定,这是从金融机构卡住房地产行业放水的额度。

接着,就是对房价涨幅较快的城市实施二手房指导价——这个指导价远远低于实际市场价,银行按照这个二手房指导价发放按揭贷款其实就是大幅度提高了买房的门槛。

这个二手房指导价政策堪称是给房地产销售降温的大杀器,这个政策实施之后,最火爆的深圳楼市二手房交易已经降了8成!

金融机构不贷款,终端销售迅速降温,这两项政策对于负债率很高的房地产企业堪称双鬼拍门,让恒大现金流立刻出现了重大问题。

以上就是对恒大出现生存型危机的过程梳理。

按道理,一般人写到这里就基本结束了,但是我们还打算挖一挖其中更深层次的逻辑。

2 决策者的误判

以恒大的层面,其人脉信息都远非一般大型企业能比的(今年大型庆祝活动还登上了天安门),那么,在这样的情况下,为什么恒大决策者还会对房地产产业趋势出现重大误判呢?

别急,我们先来看看另一个案例。

2021年5月15日,深圳第7次人大会议通过一项决议,撤销深圳市市长、监察委员会主任、副主任、中院院长、检察院检察长、教科文卫委员会主任、工信局局长、商务局局长、应急管理局局等等一大批干部的职务!

政府、司法系统以及大量部门一把手同时调整,这在深圳历史上是极为罕见的。

市场曾经一度传言,导致这场深圳行政系统大规模调整的事件是深房理事件。

2021年4月,有着145万粉丝的自媒体大V深房理被网民公开举报违规炒房,事件在舆论场发酵,一度成为火爆的话题。

(来源:雷达财经)

(来源:雷达财经)

一个自媒体大V违规组织粉丝炒房,最后竟然导致整个深圳行政系统大调整是不是不可思议?

在深房理事件之前还发生了两件事情。

——2021年3月,坊间传言深圳有很多人拿着国家贴息的经营贷款进入楼市炒房,然后,深圳监管部门对辖内中资商业银行自去年以来审批的15.4万笔、1771.73亿元经营贷,进行了全面排查,结果只发现21笔、5180万元的资金涉嫌违规,将提前收回。违规贷款的比例是:0.518亿除以1771.73亿再乘以100,等于0.0292%,约等于百分之0!

——深圳这个排查结果让舆论并不满意,一时议论纷纷。于是2021年4月初,深圳有关银行再次开展自查,半天之后结果就出来了,但答案却是:没有发现经营贷等违规资金流入楼市。

也就是说,深圳在坊间传言炒房客利用经营贷违规炒房之后的两次自查,最后都没有查出什么结果。

偏偏就在这个时候,深房理事件爆光了!

光是网民举报的深房理炒房的资金就远远超过之前深圳官方自查的结果!堪称光速打脸。

然而,仅仅因为深圳方面在楼市调控领域有失察的责任就能引发行政系统如此巨大的地震吗?

是不是感觉还是有点牵强啊。

太阳底下没有新鲜事,这里给大家回顾一段历史。

清同治年间的一天,浙江余杭地区发生了一件再平常不过的小事。一个叫做葛品连的人突然发病身亡,但是他在死后却面目青黑,口中还有血水流出来,他的家人因此就觉得他是被人害死的,于是就去报官,谁知这却引发了轰动全国的“杨乃武与小白菜”案。

当时担任浙江余杭知县的人叫做刘锡彤,他像往常一样和验尸的仵作去检查葛品连尸身的时候,有一个人拦住了他,给他讲了一个”羊吃白菜”的故事,这个故事中的”羊”指的是余杭有名的才子——杨乃武,而”白菜”指的是杨乃武家的帮佣——毕秀姑,绰号”小白菜”。

这两个人其实并没有什么关系,”小白菜”不过是仰慕杨乃武的才学经常同他说话而已,杨乃武也觉得小白菜温柔,平时也经常教她写写字。

可是在刘锡彤眼里,这却是一个报仇的好机会。刘锡彤这个人为官不正,曾经因为贪污被杨乃武举报而被罢官,如今听说杨乃武和小白菜有这层关系,自然而然地认定二人有奸情,然后合谋杀死了葛品连,于是他把杨乃武和小白菜抓进监狱严刑拷打,最终屈打成招,逼着他们在认罪书上画了押。杨乃武被判处斩,小白菜凌迟处死。

杨乃武家人不服,于是开始了漫漫上访路。

在这个上访过程中,满清官场越来越多的官员卷入进来——包括浙江巡抚杨昌睿、杭州知府陈鲁、宁波知府边葆诚、嘉兴知县罗子森、候补知县顾德恒、龚心潼等等,甚至一直牵扯到满清中央某个部门的官员。这个过程中,满清各级官员充分发挥了官官相护的特点,强硬维持着对这个案件的判决。

三年之后,”杨乃武与小白菜”冤案大白天下,为此有一百多个各级官员被罢官惩处,这就是清朝轰动一时的”杨乃武与小白菜”!

那么,杨乃武一介书生,即使有同乡读书人帮忙,真有这么大的本事掀翻整个官僚系统上百名官员?

不是!

“杨乃武与小白菜”案不过是满清朝廷借机打压地方实力派的一个由头而已!

因为成功镇压太平天国运动,湘军系在满清朝廷声势一时无两,巅峰时期满清十八行省督抚有一半是出自湘军系。湘军一系势力如此膨胀是满清中央朝廷无法容忍的,最初清廷试图掺沙子来分化湘军系,任命马新贻在湘军系经营多年两江地盘上(江苏、江西、安徽)担任两江总督,结果不久就冒出一个离奇的“刺马案”(电影《投名状》历史原型),马新贻被杀。这下清廷更加下定决心要打压湘军系。

于是才有”杨乃武与小白菜”案借题发挥(浙江巡抚杨昌睿出自湘军系),不管地方各级官员几次定案维持原判,清廷都要求发回重审,最后直接将案件提到北京刑部审理,然后才大白天下,并且借此处罚一百多官员。

读史如观镜。

正常情况下一个深房理事件绝对没有如此大的能量让深圳行政系统大动荡。

但是深房理事件爆发恰恰在一个敏感的时刻——国家三令五申强调“房住不炒”,而深圳民间竟然顶风作案,从银行套取大量贷款去炒作楼市。而深圳方面几次自查也是“事出有因,查无实据”。

2020年11月,中央确定深圳作为社会主义先行示范区试点城市,结果几个月后,这个社会主义先行示范区竟然成为全国房价涨幅最高的城市!

深房理事件被捅出来,这本身就是地方政府在房市调控上巨大失职的表现——不跟着中央调控房市的节奏走,反而弄出一个反面典型,造成恶劣的社会影响!

这就太不讲政治了!

究其原因,还是我们有些地方官员(级别甚至不低)对房地产产业发展趋势出现重大误判!

现在我们回头来看恒大决策者对形势出现重大误判好像也不是那么离奇了。

那么,问题来了——

他们误判了什么?

为什么会误判?

3 房地产调控的历史

我们现在简单回顾一下房地产调控的历史。

第一次提出房地产调控是2010年,然后调控这个词就如同贴在房地产行业身上的标签一样如影随形。

然而效果却不太好——过去一般是用行政手段强行抑制需求,短期房价被暂时抑制之后,过不了几年总会再次报复性反弹,再次创出新的高度。

十余年如此反复多次之后,以至于全社会对房市已经形成一种信仰——房价是不可能跌的,短暂的震荡之后还会继续涨。这种信仰不仅是老百姓有,社会资本有,连体制内官员也有。

正是这种全民共识让资金如同潮水一样持续流入房地产,房地产虹吸了大量社会资金之后推动房价继续上涨,形成一个牢不可破的循环。

最想打破这个循环的是中央政府,毕竟大家都去炒房炒地皮,谁来发展实体经济?

但是要打压房地产又颇有点投鼠忌器的感觉。

按照野村证券等机构测算,房地产在中国经济中占比很高,直接对GDP贡献是12.3%,加上上下游产业的综合贡献是16.4%。中国政府财政收入有44%来源于房地产与土地相关领域。

简单的说,假如全国人民创造100元财富,其中有16.4元是房地产贡献的,假如政府财政收入100元,其中竟然有44元是房地产贡献的。

所以,去房地产是不可能的!过去不可能,现在不可能,将来……也不可能!

没有哪个国家哪个政府能承受经济规模打84折,财政收入打56折的后果。

所以,过去房地产调控不过是防止房价涨幅太快的一种调节,说白一点就是对房价公众预期的一种纠偏——房价是不会永远涨的!

但是过去调控结果却事与愿违,反倒是强化了民众房价永远涨的预期。

2016年国家第一次提出“房住不炒”,这是明显准备升级房地产调控的信号,但是当时中国经济恰恰处于“L”型的下行趋势,我们GDP增长率从过去的8%以上已经跌到6%+左右,已经没有对房地产实施严厉政策的空间。

所以,房住不炒提出之后也是雷声大雨点小,只是对房价涨幅比较大的地区加码了行政管控手段,这些手段与过去一样让房价短暂压抑之后在2018年迎来一波快速上涨。

2020年因为疫情的冲击,我国被迫加大货币投放力度来刺激经济,当年年底在宽松货币刺激下,房价再次出现较大幅度上涨。

到了2020年底,宏观经济形势出现两个重大变化。

一个是我国杠杆率已经飙升到非常危险的地步。

当时我国杠杆率超过270%,非金融企业杠杆率是160%,政府杠杆率超过40%,居民杠杆率超过70%。

国际公认宏观杠杆率超过250%就是比较危险的指标,而我们比这个危险的红线还足足超过20%。

按:杠杆率就是负债率,比较基数就是全年GDP,假如我国GDP总量是100万亿元,杠杆率270%就是宏观负债270万亿元。以此类推。

而杠杆率飙升房地产绝对是主要“贡献者”——

因为不仅房地产自带杠杆属性,居民买房就是加杠杆,而且房市火爆必然带来土地市场红火,地方政府一旦拥有大量卖地收入,总会有一种冲动去加杠杆大拆大建。

也就是说,房地产已经到了不得不出重拳遏制的地步了。

另一个是2021年我国经济增长预期很高。

因为中国在新冠疫情冲击下出色的表现,让我们获得一波可观的疫情红利,2021年国际货币基金组织与世界银行预测中国经济增长将达到9%左右,而国内机构更为乐观,普遍预测中国经济增长将达到10%以上。

换句话说,2021年我们获得一个难得的对房地产进行严厉调控的窗口期。

所以,当年初管理层将今年经济增长定位为6%以上时,所有人都大跌眼镜,这种在经济增长主动踩刹车的动作引发外界很多猜测——

大家都认为国家会收紧货币去杠杆,现在来看,这个主动踩刹车就是提前预留空间——一旦房市出现不可控的波动,就要在房地产推动最严厉的去金融化政策!

注意,这个提前预留不是从一开始就准备这么干(毕竟在房地产行业推动严厉去金融化经济代价太大),而是管理层根据房地产市场情况发展而针对性制定政策。

然后,因为市场对房价“永远涨”的信仰一步步逼迫调控政策层层加码。

2020年6月,疫情结束之后房地产市场就迎来报复性反弹,然后国家就为大型房地产开发商设置了三道红线——这是从供给端开始降杠杆;

2020年秋冬季,房地产火爆势头不减,12月30日银保监会发布商业银行房地产贷款集中度管理规定,这是从金融机构卡住往房地产行业放水的额度;

(来源:金融界)

(来源:金融界)

2021年上半年,全国土地拍卖市场异常火爆,在土地拍卖价格屡创新高带动下,全国各地房价再次大幅度上涨,其中深圳房价更是一马当先充当了全国楼市的领头羊。

2021年2月8日,深圳率先发布了《关于建立二手房成交参考价格发布机制的通知》,对深圳市3595个小区建立成交参考价格,本来这是一个对楼市降温的大杀器,但是因为执行力度问题(参考3—4月深圳自查违规经营贷结果),依然没有让火爆的深圳楼市降温。

4月,深房理事件爆发,5月深圳行政系统大调整。这个标杆性事件让地方政府终于了解了中央控制房价的决心,然后深圳迅速加大了二手房指导价机制的执行力度——

这是第一次在需求端强行去杠杆,深圳二手房交易迅速降温,然后二手房指导价迅速扩展到房价涨幅较大的13个城市,全国房市交易也急转直下!

从这个过程可以看出,不管是恒大还是某些地方官员之所以对房地产形势出现重大误判,不是他们消息渠道闭塞,也不是对国家调控房地产的决心有误判。

而是他们有侥幸心理,坚定认为国家调控房地产只是扭转公众对房价上涨的预期,不会对房地产实施过于严厉的遏制手段。

但是,却没料到从2020年下半年到今年上半年房市持续火爆以及房价大幅度上涨逼着国家层层加码房地产调控政策,最后在房地产行业彻底去金融化!

所谓矫枉必须过正。

现在房地产行业已经到了不实施去金融化就不足以扭转公众预期的地步。

恒大决策者恰恰就是对“矫枉必须过正”的前景出现重大误判。

4 侥幸投机栽跟头

熟悉我的读者都应该知道,最近两年我是看空房地产的。但是,去年年底到今年年初房价短暂的大幅度上涨却让我有点打脸的感觉。

今年4月,在一次饭局上聊到房地产,就有一个朋友对我提出一个尖锐的拷问:

“你不是看空房地产吗?为什么今年全国各地土地交易市场如此火爆?各路资本纷纷砸下重金去抢地块?土地溢价屡屡创出新高?”

这番拷问让我无言以对——不是我对房地产的看法出现变化,而是强大的资本用真金白银投票表达对未来房市看好,让我觉得用言辞来反驳多少有点苍白。

正是因为土地交易市场的火爆,民间投资房产的热情再次被点燃,我身边就有很多人在那段时间拼命筹集资金去投资楼市,甚至有人加很高的杠杆。

几个月后这种澎湃的热情戛然而止。

房地产去金融化其实就是修改了房地产基本的产业逻辑——去掉了杠杆属性(金融属性)的房地产不过是一堆砖头水泥组合的重资产产业而已!

恒大突然曝出生存危机如同给所有投机楼市的资本兜头淋下一桶冰水,上半年高价拿下的土地现在变成了烫手山芋,而那些加杠杆投资房产的人们更是惶惶不可终日。

恒大是第一个曝出生存危机的房地产开发商,但是绝不会是唯一一个!不出意外,在下半年将有更多的开发商以及更多的炒房客曝出生存危机。

国家这一次下了最大的决心也要扭转全社会对房价永远涨的预期。

当然,从5月开始房地产强力去金融化相当于给这个行业踩了急刹车,经济代价也很大。

从5月到8月,在上游工业产品出厂价格节节攀升的情况下,我们下游消费者产品价格却在节节下跌。

从5月到8月,我们PPI指数是9.0、8.8、9.0、9.5,而CPI指数则是1.3、1.1、1.0、0.8。

PPI指数与CPI指数严重背离,宏观经济已经出现明显的通缩特征。

导致PPI指数与CPI指数严重背离的原因很多——

比如我们居民负债率太高,比如经济复苏基础还不牢固,但是有一个原因不可忽视,因为房地产直接关联一百多个行业,对国民经济影响太大,这个行业突然踩急刹车,不可避免对经济会有较大的负面影响。

说白一点,这是资本不讲政治强行炒作房市惹的祸。

其实,我们回头来看,国家对于房地产产业的态度几年前就是明牌,这个牌面资本清楚,大部分老百姓也很清楚。

过去国家没有对房地产下重手有复杂的原因——但是这绝不代表国家永远都不会对房地产下重手。

我们有些企业(资本)总觉得自己与众不同,虽然对宏观政策以及房地产产业政策非常了解,但是总有侥幸心理,认为自己可以成为超越常人的例外。

抱着这种侥幸投机心理早晚是会栽大跟头的——不管是普通投资者,还是资产上万亿的恒大,概莫例外。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rIsNtOxZJFiulcywydhTag