◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 逍道一

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/t-wJk-jq-es6xrWUTCo1cw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 逍道一

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/t-wJk-jq-es6xrWUTCo1cw

——研报社

水泥行业两大特征

●●●大●●

第一,水泥行业供需一直维持紧平衡,需求端涨价弹性大,淡旺季明显。

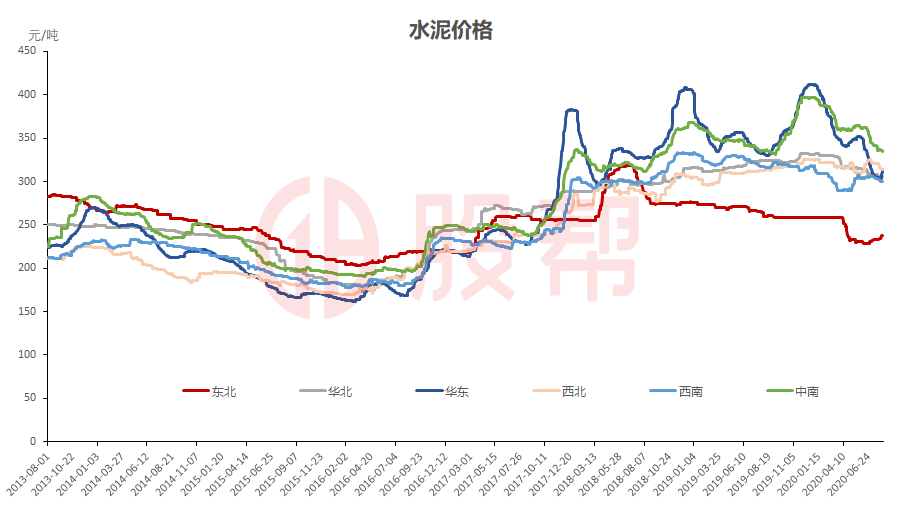

第二,水泥受制于其“短腿”属性,供需、价格区域性明显。

水泥行业的两大炒作规律

●●●大●●

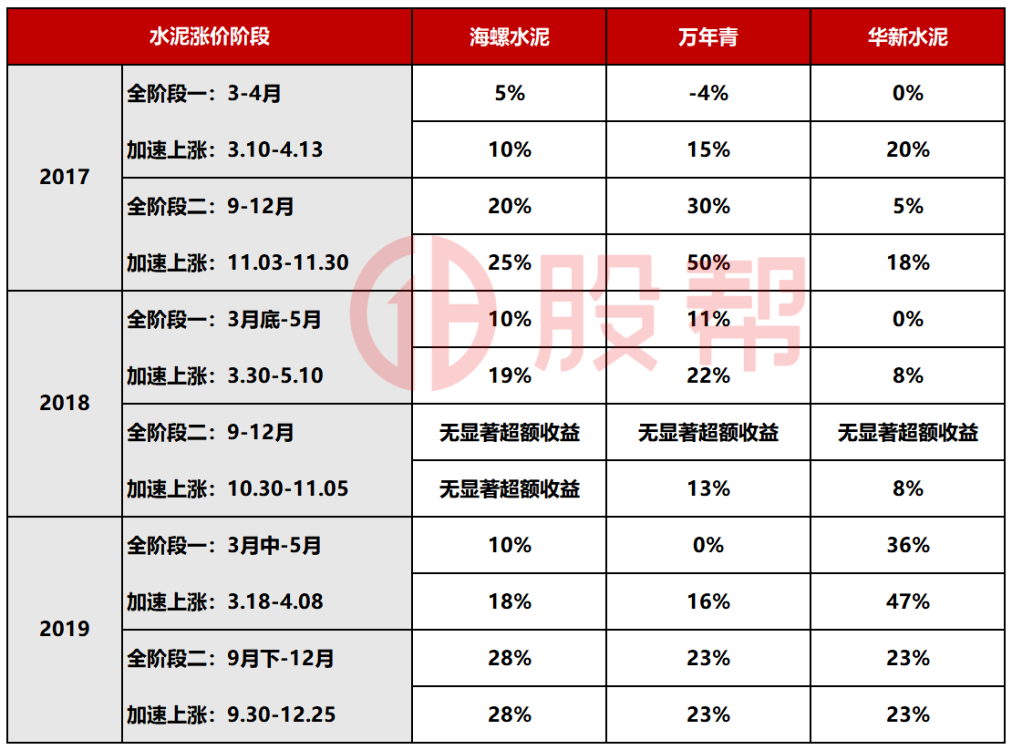

第一,纵向比较:首轮水泥涨价是水泥旺季开启的标志,在水泥旺季,尤其是在水泥价格持续上涨的阶段,水泥股往往可以获取显著的超额收益。

ps:今年6月以来,虽然水泥处于淡季,水泥价格也并未上涨,但是由于基建政策加码,加上灾后重建预期较强,水泥旺季需求确定性强,所以水泥股价已经提前反映,7月以来,水泥板块个股相对大盘也有一定的超额收益。

第二,横向比较:水泥个股涨幅也有明显的区域性。

当前水泥基本面处于什么阶段

●●●大●●

短期来看,东南地区雨季基本接近尾声,涨价苗头出现。

随着8月雨季逐渐结束,华东多地水泥价格出现上调,其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨,装船价格恢复上调至340元/吨,涨幅6.25%。

当前水泥整体价格仍大幅低于疫情前的400多元/吨,目前水泥整体价格在330元/吨左右,距离疫情前水平还有近25%左右的空间。

本次涨价苗头出现,可能意味着水泥行业即将开启新一轮涨价周期。

从全年来看,基建增速近年有望达到12%,水泥需求有望高景气。

水泥6月产量22865万吨,因受梅雨天气影响,环比降幅8.1%,但同比仍然增长8.4%,淡季不淡凸显今年基建火爆。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/s8DN80nUykvqIFsm5FvrMw

前言:

今天这篇文章很重要,对所有2022年以后中考的学生家长都有直接参考意义。对于幼升小等低年级更有帮助,早一点明确方向,少走弯路成功的概率会越大。文章很长,请大家务必认真仔细,耐心看完,并思考。由于时间紧迫,没有校对文章文字,请大家多多包涵。

大家都知道2022年上海将开始新中考模式。纵观所有网上自媒体,大多也就是发几幅图,然后从字面上浅浅解读。几乎没有一家能答到关键点,能透过政策条语,看到本质。今天,让一叶先生给你们开一扇窗。今天这篇文章,在未来十年都将适用。

之前曾经详细说过,630分变成750分。新中考科目跨度很长。从七年级体育历史政治的期末成绩起就要计入中考平时分段。八年级期末还有统一的历史开卷考试。九年级还有政治开卷考和体育期终考等等。最后再是集中化的主课中考。相比曾经五门加体育一考定终生,新中考的时间广度将让每一位学生都不得不从七年级就开始绷紧神经,认真对待。因为也许不经意的每一次考试都将影响最终的中考评分。

但未来新中考主课考试安排在六月下旬,这部分分值仅为560分(语文150+数学150+英语140<10分听说测试提前考>+物理70+化学50),在这个之前一个月,还有10分理化实验、15分跨学科综合和30分道德法制开卷考。

综上所述,整个新中考中,每一位学生需要考十一次科目考试。这还不包括平时的数次期末累加。尤其在初三的六月,考试密度极大,对每一个学生都是挑战和考验。很多家长喜欢去外面补课。目前补课最多的科目是英语和数学,或一些语文和物理化学。但是相比无法涵盖的还有190分而言,根本无法补课。那问题就来了,一分一操场的中考,相比难度不大的数学和英语,很多大家眼中的学霸,目标高联一和北清交复的顶级竞赛生,凭什么就可以把这个190分也稳稳地拿在手?

所以,新中考改革真好,新中考改革让很多中上学生和中等甚至中下学生都有了机会去拼一把四校八大。因为中考难度逐年降低,试卷题目不难,只要能做出最后第二十五题,其他题目都求稳,那平时那些竞赛生还真的不一定比得过他们。

明年是第一年750分,但录取方式还是旧政策。到2022年,就正式变成新中考的录取模式。新中考录取模式,一叶公众号已经不止一次提及和分析。今天我们避轻就重,只说重点。

新中考的录取模式最大变化,就是把原来的部分自招名额和裸考名额,都分配给不择生源学校实施名额分配。大家可以详细看以下几幅图:

新中考的录取顺序如下:

1. 自招(一模门票+自招考试)

2.名额分配到校(选填一所本区市重点,参考中考750分成绩+综合评定50分,同一志愿的学生校内比拼。根据名额数量,按照分数从高到低录取)

3.名额分配到区(即现在的零志愿,选填一所外区市重点,参考中考750分成绩+综合评定50分,同一志愿的学生区内比拼,根据名额数量,按照分数从高到低录取)

4.裸考(参考中考750分成绩以平行志愿模式排序,不参考综合评定)。

现在四校和八大自招名额大概在40%-60%不等。而未来将直接降低到四校35%八大15%。这就是说,在现有自招7%-10%的录取率参考下,未来只有3%-5%的学生可以通过自招进入名校。大家都知道,一模是自招门票。现在自招的门票基本为区一模排名的4%-7%以内。而未来可能降低到区一模排名的2%-4%以内。

由此可见,自招难度在新中考录取模式下,难度将加大。初中没有竞赛,以前按奖录取已经不存在。自主招生,决定权在学校,在校长,校长也有朋友,大家都懂的。如果有能进区一模分档的朋友小孩,那一定是被优先考虑的。毕竟在一模这个分档,2%和5%差别基本不大。这种情况存在,将导致纯靠分走自招的学生,录取难度加大。

新中考自招政策另有个变化;未来自招中推优将没有了,全部是自荐。

而名额分配模式分到校和到区。其实仔细琢磨一下,到校模式现在也有,只不过比例很低,(网传校长抽签是扯淡!)由于中考有高中录取资格的考生人数不够,而自招分走了好高中的名额,所以很多学校根本分不到名额少的本区好公办名额。所以,现在名额分配到校这个环节被很多学生和家长所忽视。但未来则不同,这将是每个学校中上学生甚至顶尖学生必争的。

现在很多学生放弃名额分配到校,是因为他们走了自招,或对零志愿的自信和对四校八大的执着。他们看不起名额分配的本区高中,所以才放弃。未来自招名额少了,很大一部分学生会流到这个环节,对于名额分配到校可以进七宝和建平这样的市重点,不再会有人放弃。因为他们并不比四校平行班差。

但由于名额分配到校是排在名额分配到区之前,所以就会出现一个问题,到底是选择校内比拼,还是选择放弃名额分配到校,直接搏击四校八大或外区好高中的名额分配到区?这个志愿什么时候填,是否在中考前就要填?那要等待2021年细则,但可以肯定一点,一定是到校先填。所以那时候对于很多学霸和家长,会有很多很多纠结。

未来四校将不再有裸考名额。每一位要进四校的学生,必须是走自招或者名额分配到区的渠道。自招录取的学生基本上是好班和实验班,而名额分配到区录取的,基本是普通班。这个和现在所谓的零志愿班很像。所以,自招魅力也就更大了。十班和一班高考差距可不是一点。但自招劣势也摆在那里。风险与收益并存。这是一叶先生今天要说的重点!

先看中考,虽然是750分,科目多。但难度很一般。今年英语数学满分的同学不在少数。但一模相比中考难度要高很多。一模数学最后几道压轴题基本达到竞赛水平,也就是奥精C卷的压轴题和金钥匙竞赛题库(一叶交流群文件有)中压轴题的水平。有一现象不知道大家注意没有,中考可以考150分的学生,一模最多135分左右。而反过来看,很多一模可以拿145分的学生,中考倒不一定拿得到满分。这说明会做难题会做竞赛的,手不一定稳。手稳的,竞赛和难题也不一定能驾驭。

而一模恰恰是自招的门票,这还只是个开始,后面重头戏在高中出题的自招考试上。前几天群里有家长聊起,家里亲戚的孩子去西南某学校参加自招考,出来信心满满说太简单。但最后就是没被录取。连分数都不知道。一叶先生戏言,自招考不公布分数,所有参加的人都说简单,都说没有超纲,但从来没有听到过说简单的人被录取。是什么原因?大家都懂。自招考试没有范围,有的学校出高一高二甚至高考的题目,有的学校出竞赛题,有的学校出大同杯和高联一的题。外面所谓寥寥无几的自招书籍,也都是跨度很大。所以神秘的自招考,实在不容易准备。因为没有范围。根据多年的经验,今年考过明年也不一定会考。真卷也没有参考意义。而外面以自招班为名字的机构也不少,但一叶先生可以说,都是套路,没有一个符合四校自招考的要求。只有听到过有靠条子自招,没有听到过上自招班成功自招的。

如果一定要准备四校自招考,一叶先生可以给你们支个招。在预六开学前把英语和数学拉到中考涨停水平。然后利用六年级一年的时间,把语文拉到中考接近涨停,初中物理和化学学完,把数学和英语进行二刷巩固。七年级三刷数学英语,多功能题典和金钥匙奥赛题库和高考一模英语卷,同时准备高联一的内容和高中数学内容,起码学到高二结束。八年级学完高中物理和化学,能达到A0班水平,把高考英语水准提高到130分左右。高联一和金钥匙二刷,做到80%的准确率。语文可以做高考文言文和阅读理解,可以用流畅文字写议论文。

只有这样,才有可能在未来名额锐减的自招中,在九年级拿到四校自招并进实验班的资格。这其中还有一个问题。许多靠补课提前学的家长,就会发现超前太多,越往后,外面能教的机构越少。没错,按照以上进度,到了七年级,外面基本都没有办法教四校自招生,那时候就只有靠孩子自己自学或家长手把手,相信绝大多数一位家长都会看到高联一和金钥匙的题目头晕而萌生放弃的念头。所以,未来能自招进四校的,一定是能摆脱补课,会自学的同学,一定是真学霸的竞赛生。

所以,那些打着自招班旗号的机构,建议家长去翻翻课程学习内容,就会发现基本和我们说的自招没关系,大多是把小学奥数深化一些或初中校内提前学而已。以四校自招为例,目前九年级自招班中讲解最多的是数论。但就自招考试情况看,仅有1-2题。而大比例数学题目都在二次函数和高中代数中。名校自招就是为了高中竞赛。所以,题目一定是竞赛题库为主。而金钥匙和高联一的竞赛题中有90%是围绕课本而不能超纲。所以,盯着这个方向看,不难发现自招的范围。

当然,准备自招绝对不是几天几个月的事情。有家长说,边走边看,这边准备中考11门求手稳,成绩好就试试自招。对不起。自招是为竞赛选拔,竞赛绝非一日之功。所以,一叶先生建议,如果你的孩子在小学里达不到年级前三,班级第一,那基本起步就晚了,自招概率低。如果在初中里达不到年级前10(一线名校可以放宽到前20名),那自招在2022年后就是个笑话。自招高中很看学生出身,如果学校不是该区一线或全市一流,基本也就是陪太子读书。不要看机构高端班,没有意义,那种有背景都可以去,选拔也都是猫腻。

以上自招艰难只是针对那些热门好学校。但每年都会有不少次一些的市重招不满。因为牛娃看不上,宁可去拼零志愿,也不愿意去。所以,这些机会对于有些达不到顶尖但还不错的同学我认为是个机会。能被提前录取,能进好班,何必在乎那些个虚名?四校后200名去211,那些次一些市重点好班还能去985,这些看不懂吗?

由于自招准备内容和中考是完全不同的两条路。所以,建议每一位家长在进入六年级前,最好就考虑好到底怎么走。走中考之路也不代表就高考就没有机会。很多人说不学自招高中跟不上,零志愿班和实验班也根本不好比,这里其实有个错误,自招班内容并不是高中内容,有也只是皮毛。中考方向学生是直接冲着中考准备到九年级暑假。而自招学生多出半年可以准备高中内容。所以,自招起步比中考学生多了半年。这里大家一定要明确,这不是不上自招班的影响,而是自招录取后高中预习准备时间不足导致的。所以,当准备中考方向的学生,如果能在初中期间也可以去涉足高中内容,那和自招学生就在同一起跑线,甚至更有机会。自招学生还要忙于应付自招班和自招考试,而你们可以轻松而毫无忌讳的专心学,那是不是效果会更好?

对于每一位低年级的家长,一定要明确新中考制度后同校竞争和同区竞争的重要性。所以,一叶先生一直在不厌其烦地建议大家一定要在七年级前选择好区,选择好学校,选择合适的对手。我们经过测算,基本学校的前10%就可以达到名额分配到校市重点的资格。但如果是七宝和建平这样的区顶级学校,可能要达到2-3%。记住这是中考成绩加综评的校内排序。和平时成绩排序关联不大。除此之外,还要关注自己学校到底有多少人会报名学校,如果别人报名闵中和洋泾,那就不是报名建平和七宝的对手了。

至于综合评定,一叶先生要纠正一下网上自媒体的传统说法。目前七年级和六年级的学生,已开始登记信息。所以可明确定义综合评定是对学生的综合素质的评价。是由学生和学校登录教委的网站,填报内容。其中分四大类,有校内荣誉,有社会实践,有艺术体育,有校园纪律等等。但填报每一项内容不是都计分。教委有一个专门的规则(教委和高中一起制定),由专门的部门来审核。

这个综评分数不是高中打的,也和高中学校关系不直接。但高中学校可以主动要求修改报考该校综评的规则,重点看某几项。比如某高中有民乐队,那他要求这类专长的综评分值扩大。但仅仅只是针对这所高中。所以并非是传闻那样,高中想录取谁就录取谁(那是自招,不要混淆)。按中考成绩2:1投档后,然后统一算分,划分数线录取。这都是由教育局招生办进行的。录取后,学生名单直接发给学校,不存在退回一说。

而名额分配到区也是一样。每一个学生只有一次机会。这里面也有个运气问题。分数高,志愿没填好,就落选。分数低,志愿填了好,运气爆棚,也可以进好学校。今年宝山四校分很低,但有些区八大以外的分都很高,也是这一原因,报名学霸扎堆分数就高。未来名额分配到区,还会增加综评,所以不能只盯着主课看,综评也将会让很多只会刷题的学生排不上号。

有家长一直和我说,综评就是给条子准备的。一叶先生这里说一下,我觉得未必。毕竟市教委和高中制定分值规则,谁也不认识谁,也不会为某个人专门增加一个什么选项。真要走后门,完全可以走自招,何必到名额分配这个环节呢,万一中考没进档,天王老子也帮不了。所以大家多虑了。但是,有一个环节大家不知道注意没有,体育平时15分,道法平时30分,历史平时30分,总共一起75分,外加综合评定中老师给的纪律分和学校给的加分项,这些大家觉得会不会有问题?学霸不可怕,怕的是可以提前做考卷的和刻意压死你们的人。所以,那些传闻中条子多,教师子弟多的学校,能躲还是尽量躲吧。不是说一定,都是对手,难保家长不会有出格举动。

有人听一叶先生这样说,就不淡定了,得抓综评吧。其实名额分配到校和到区的比例最多只占一个学校总人数的15%-30%,如果你孩子成绩,进不了学校前30%,甚至在50%以后,那综评就和你没什么关系。大概率还是要走裸考环节。裸考不看综评。当然,如果你们目标不是四大,把中考分数提高到极致,超过中考名额分配投档线20分,那综评影响也就不那么大。另外,没做伤天害理的大事,谁敢给你把综评分拉得那么低!所以,归根到底要上好高中还是看中考的成绩,还是看手稳。

未来很明显,四校和其他市重点是分层逐级选拔,所以生源上看,四校依旧强悍。但八大和其他市重点会相对均衡化。而区重和普高是在市重点名额分配之后,分数和素质全能的学生被挑走,分数超级高的也走裸考被选走,留给区重和普高的学生成绩一定会比市重点差一个档次。在高中,很多学校是住校。补课也就只有补差了。全部是靠自学和自觉。所以,在大家学习态度和习惯都差不多的情况下,一个学校师资和题库将决定高考的走向。要进好大学,还是需要进好高中。高中早恋几率更大,即使你初中成绩拔尖,但因为选择错误,自招失利,中考手不稳去了区重,那时高中学习心态就会彻底崩了。我见过许多初中学霸,就是这样,最后在区重点高中连前十都排不上。高考只有三本。

所以:

1. 需要提前规划好孩子的中考之路,到底是走自招,还是走名额分配或裸考,绝不能边走边看。中考11门准备的东西也不少。自招失利后没有时间回头抓手稳,何况那思后心态崩了。(这个有点像鸡了五年奥数,结果摇号不考了)

建议:竞赛生和极度偏科生可以走自招,说不准单科达到竞赛省一水准,毕竟偏科中考大概率要扣分,裸考并不利。均衡手稳的,可以走中考,就别折磨孩子,能灿烂在六月最后一题稳对即可。一模好不好也无所谓,名额分配不看,早点准备高中内容。

2. 期望和实际往往是相背离。家长希望孩子上四校八大,孩子没有实力也就别勉强了。

3. 要时刻关心本校学生填报志愿的情况,学会避开人多的学校,不图虚名,只求多出时间准备高中内容。

4.提醒孩子务必低调,不要嚣张,别得罪人。一个不起眼的铜学说不定就是校长的朋友和亲戚。校内平时的那75分,也许会让你痛一辈子。

5.尽量早些摆脱补习班。除非成绩实在差,连校内都无法吃透,那真需要补课。

6.谨慎看待超前学习,超前学习有必要,但不是学到,而是学好,能举一反三,能有99%以上的手稳率。

7.不要迷信自招班。四年各科学费加一起也要几十万。这些钱买点龙虾和牛排吃不好吗?

8.让孩子尽早学会自学,不要再家长包办一切。

9.以前是拼命进好初中,一起抢外面的裸考和自招名额。以后不一样了,好初中,师资好,理念好,校长好,成绩好,但对手也强。前提是你的孩子能进前20%。否则,借读,掐尖,半路逆袭的学霸将踩踏着你们的肩膀走上名校。

10. 第十点也是最重要的:

保住命比孩子上名校更重要!人没了,其他都是泡影!务必注意亲子关系,第一位!

不要再盯着以前网传数据去看学校和选择学校。2022年后新中考,所有初中和高中的预录取和中考成绩都要重新洗牌。2024年是民办摇号的第一届中考,那时候还将洗一次。所以,即使是过来人的老法师,也丝毫没有任何资格去评价新中考。如果你们迷信数据,迷信老法师,不自己去研究分析政策,那最终吃苦头的是你们孩子。

未来中考就是实力和选择的组合,有实力选错路吃苦头,没实力选对路也一样上不了好学校。孩子负责努力,负责积累实力,家长负责选择志愿和方向。二者必须兼得,缺一不可。

除非有碾压一切的实力,以绝对实力超过分数线太多。这样还有一些选择的容错率。但是老天对所有人都是公平的。时间和精力只有那么多。要么爹牛,要么自己牛。自招和中考,两条不重合的路,什么都要,可能什么都抓不到。很多学生和家长很努力,但也没有好结果,因为是把太多的时间和精力放在不考的东西上面,内耗过多。而一叶团队给大家的建议就是,不要去图一些虚名,把时间用足,把努力的马力开到最大,走一条没有任何无谓消耗的升学路。

当靠不了自家爹妈的时候,那只有靠自己!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/NRBwD-WfMj07ErjVO7xEBg

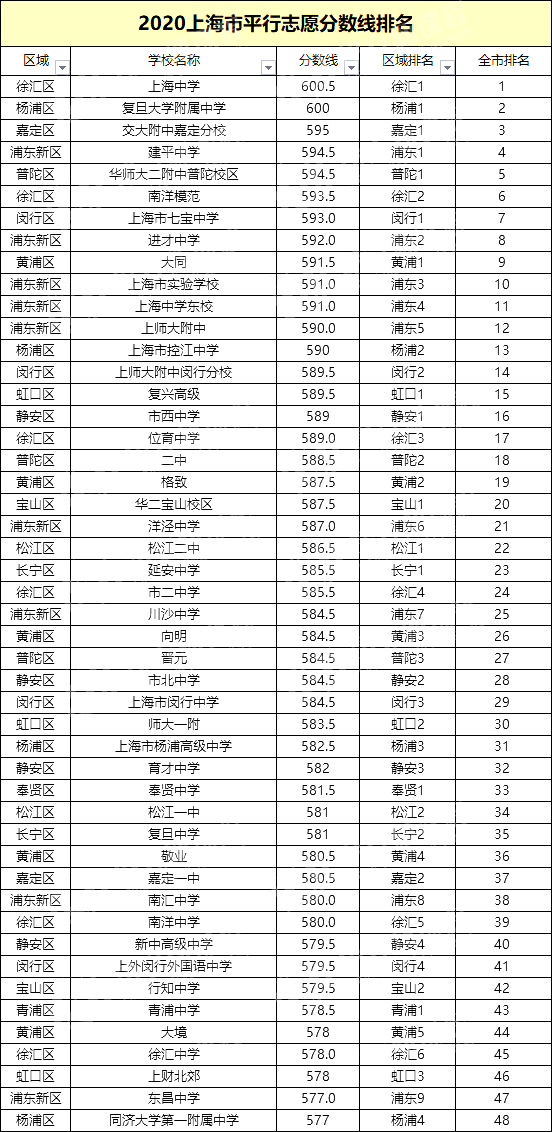

2020上海中考成绩“全线飘红”,全市零志愿上涨10分,普高最低分上涨28分,创3年来最高!有人打趣说,今年中考没考到600+,都不好意思出门打招呼~

考生频传捷报,各校的中考平均分又如何呢?

2020上海中考各校平均分TOP20排名

从图表中我们可以看出:

1、2020各大初中平均分普遍很高,前20名的学校中,有9所学校的中考平均分在590以上。上海的中考满分是630,这么多学校的平均分都在590以上,不得不服!

2、 排名前5的华育、张江、兰生、上宝、存志,都是上海的老牌名校,近几年中考平均分一直位居全市前列。

3、民办学校的实力碾压公办,23个进榜的中学,其中仅2所是公办,而且名次靠后。

2020上海中考四校八大预录取排名

注:数据为家长分享,非官方发布,可能存在误差,仅供参考!

四校预录取比例来看排名前6的是:兰生复旦、华育、张江、上宝、市北初、浦东交中初

四校八校预录取比例来看排名前6的是:兰生复旦、华育、张江、新华初、上宝、浦东交中初

四校(含分校)、八大预录最强的的初中有:兰生复旦、华育、张江、上宝、市北初、浦东交中初、文来

2020初中学校中考成绩

我们再来看看今年各区头牌高中的录取分数线:

从表中可以看出,虽然今年深受疫情的影响,但各校分数线也不见降低反而蹭蹭上涨。普遍呈上升趋势,平均上涨了4.16分。最高的上涨达到9.5分之多。

2020上海高中分数线排名

我们再来对比一下初中各校中考均分TOP20和各高中录取分数排名(上表),排名前10的初中校考四校、八大、四校分校等牛校相对轻松!

这两天这个话题非常热,所以我专门开个帖子说下我对这事的理解,倒也不一定对,姑且把我写的当成一个面吧,反正你们也不是只看我一个人嘛。

不过聊这个话题前,我们得先聊一个关键问题:

到底什么是“过剩”?

因为现在的问题,是产能太强,生产出来的东西卖不出去,产能天天过剩。产能过剩导致了一系列问题,甚至资本主义世界周期性的危机,本质也是周期性过剩。这可能和大部分人的直觉反差很大,因为大家一般觉得东西不够才会危机,生产太多怎么会危机呢?

1

躲不开的“过剩”

首先大家得分清楚一个关键问题,这也是我经常引用的一句话:

你希望有五个老婆,这叫需要;

但是你只养得起一个,这叫“有效需求”。

同理,老王想要苹果全家桶,BBA各来一辆,两个超模保姆,大平层,天天米其林,各种潮鞋,天天逛两趟SKP。

但是上边说的这些老王都买不起,只能买得起小米手机,那他的需求就只有小米手机。在市场经济的话语体系里,如果“买不起”,那你就不是人。

产能也一样,看着似乎是天量的,但如果大家都买不起,或者因为其他原因不需要这些玩意,那就是产能过剩。

不过问题变得更加奇怪了,能生产出来,怎么就卖不出去呢?

有很多种原因,最关键的是下边这个。我们捋一遍在资本主义世界里的一个标准生产流程,大家就知道啥原因了。

假设地球是一个村,里边有资本家黄四郎和一堆村民。黄四郎有个厂子,他雇佣村民们生产自行车、脸盆和房子等生活必需品,将来卖给村民。

如果这些商品价值100万,这时候就有个分配问题,如果黄四郎自己拿20万,给员工们分80万,合理吧。

合理是合理,不过问题来了。员工们的80万无论如何也买不完黄四郎的100万产品,而黄四郎也不可能把自己的20万全花掉,富人在消费品领域消费比例一直都不高,他们看着花钱猛,不过消费占收入比例可能远远小于穷人(穷人月光嘛)。

也就是说,最后剩了20万的产品死活卖不出去。你可能纳闷,就不能给工人们发110万的工资下去?那资本家赚啥?

所以说,只要商人逐利,就有一部分收益要不消费,就有一部分对应物资卖不出去。这玩意就是过剩。

从英国引爆了工业革命那一刻开始,这个问题就如影随形。英国人用蒸汽机生产了天量的物资,各种床单、被套、刀子、叉子、毛绒玩具等等,但是英国本国工人的工资非常低,无论如何也消费不了那么多的物资,富人又不可能把赚到的钱全花了,所以多余的工业品卖不出去就成了个大问题。

那怎么办?

只能卖到海外去。现在大家知道为啥英国拼了命在全世界找市场了吧,为了打开大清的市场,不惜远渡重洋跋山涉水,来到中国把大清给打了。

因为只要资源足够,英国人生产工业品的潜能是无限的,最麻烦的问题就是卖不出去。这也是为啥英国打下印度后,一下子牛逼得不得了,因为印度既是英国的原料产地,又是英国的工业品倾销地,一牛两用。

等到印度不再跟着英国混,英国也就现了原形,变回小岛国去了。

既然每个国家都面临过剩问题,如果把整个世界理解成一个村,最后总会有那么一刻,村里所有人的购买力也买不完工业品。所有产能过剩,东西卖不出去,厂子倒闭,工人们更没钱,更没法消费,然后就全球经济危机了。

那有办法没?

也不是没有。美国人想出来给普通老百姓贷款,让他们借钱去消费。好处是危机被延缓了,毛病是出现了新的更大危机,大家借钱太多还不上,引发了金融危机,也就是2008年的那次。

按照这个逻辑往下聊,大家就能发现一个关键问题:

就算有外部市场,产能依旧迟早过剩;如果完全“内循环”,只能是死路一条。

官方显然知道这个道理,所以官方的原话是“经济内循环为主、双循环促进发展的新格局”。说的清清楚楚今后要搞双循环,如果哪个博主上来就跟大家聊我国今后要闭关锁国了,这种沙雕大家离他远点,小心下次他的脑子被驴踢时不小心踢到你。

也就是说,外部市场不能没,但我国长期太过依赖外部市场,今后也要提升内部市场地位了。

2

啥是内循环 ?

其实直接解释内循环没啥意思,我举几个例子,大家就知道了。先说一个不是内循环的,也就是第二次世界大战前的德国。

德国在第一次世界大战中伤了元气,欠了一屁股债,日子也没法过了。尽管工厂什么的还在,但政府没一毛钱,也没钱去买原料;工厂开不了工,工人没工资,市场循环不起来,整个国家越过越挫。

不过好在美国人来了。美国人给了德国大笔贷款,让德国工厂去买了原料重新开工,然后生产出来的东西一部分德国人用,剩下的大部分卖到了美国。

这种情况下的德国,就是典型的外向型经济体,生产的东西主要卖到海外。

随后1929年经济危机爆发,德国出事了。因为美国那边也大规模破产,美国人没钱买德国的东西,德国工厂也跟着没法开工了。德国大量的工人失业,绝望之下,把希特勒推上了总理职位。

希特勒当时想出来的一个策略就是扩大军工。国家发行国债,把筹到的钱投资给军队,让军队去向企业订货,这样空闲产能就被调动了起来。

扩军倒也不稀奇,全世界都在搞,而且这玩意正是凯恩斯经济学的精髓。问题是钱从哪来?希特勒也有办法,不是已经扩军了嘛,枪在手,随后的事大家都知道了,先打劫了捷克,然后是波兰,然后法国,苏联。

大家看出来了吧,德国就是个典型的“外部循环”的国家。生产出来的东西自己消费不掉,只能是卖到海外;一旦海外出事,东西卖不出去,就是大规模失业潮,一点办法都没,只能是转向军工;武装后的德国战争机器就可以去海外打劫,这样也形成了一个新的“外循环”。

接下来我们说一个接近内循环的例子,也就是美国。

美国人很早就意识到了,想可持续发展,关键是搞一个庞大的内部市场,生产出来的东西自己尽量消化,这样才能摆脱对外部市场的依赖。

比如那个著名的福特,他就是这么理解这个问题的。他的员工工资很高,他他一度指望自己的员工将来买自己的汽车。

这想法是好的,但到了实际操作阶段,也就是美国在大萧条爆发前,资本家血腥无比,往死里压缩工人工资。当时美国资本家们养的打手比美国的军队还多,动不动就对起来要求涨工资的工人们来一波血腥屠杀。而当时的美国政府其实就是资本家的马仔,在边上看热闹,偶尔还帮着资本家镇压工人。

美国当时工人的整体工资上不去,自然也买不完本国生产的物资。当时全世界都指望把自己的商品卖到别的国家去,或者卖到殖民地去。

比如美国当时就热衷把物资卖给中国,中国的地主们有点积蓄,就很欢乐地购买西洋玩意。这些工业品主要从长三角进入中国,入关就得交税,所以控制了长三角税收的蒋委员长就是各个军阀里最强大的那一个。

大家看电视剧经常看到的那个民国的绿台灯,就是美国生产的。电影里截了一张图,这一屋子基本都是美国货。

这个背景下,美国其实也有外循环,也需要把生产出来的工业品卖出去。等到全世界所有的市场全部挖掘干净了,资本主义世界天量的工业品也就没地方卖了,又出现了严重的过剩,再加上股市崩溃,引发了史上最大规模的1929大萧条。

我刚才提了,德国正是在这次危机中开始转向军工来吸收产能,那美国怎么办?

美国和德国的思路有点像,又不完全像。我们教材上说罗斯福搞“以工代赈”,也就是政府借钱搞基建,吸收产能和就业,有点像我国现在的模式。

不过这远远不是罗斯福政策的全部。罗斯福后来被评为美国历史上最伟大的总统,美国人叫他名字缩写FDR,在美国只有那些深受爱戴的人才有这个待遇,如果只是他搞了点“以工代赈”,那就太肤浅了。

罗斯福真正牛逼的地方,在于他很超前地意识到,整个社会如果想稳定运行,必须得搞出一个庞大的中产阶级来。通过提高工人工资和福利保障,把社会从之前的“金字塔”变成“橄榄球”造型。

这样就可以通过“自我革命”,避免被苏联演变,是的,那个时代苏联那套才是普世价值,处于进攻位置,欧美处于防守状态。

所以在搞基建过程中,罗斯福大刀阔斧地拆分自由主义时代的那些工业和金融巨头,而且对大企业开始征税,搞转移支付,向工人阶级提供给保障,提高工人工资。罗斯福的媳妇跟他关系很差,各过各的,老太太人生后半期一直致力于改善穷人境况,提高工人工资,保护妇女权益。

而且当时工人和资本家冲突严重,罗斯福一改以前政府保护资本家的习惯,果断站在工人的一边。比如1932年福特汽车厂工人们搞罢工,州警察照例赶来驱赶,联邦政府军队却赶来支持罢工群众,竟然出现州警和联邦军队持枪对峙的情况。

而且为了跟资本家对抗,顺便打击黑社会(美国当时的资本家大部分跟黑社会不明不白,包括后来的肯尼迪家族),罗斯福充分向FBI授权,也就是从那个时候起,美国FBI权势雄起几十年。

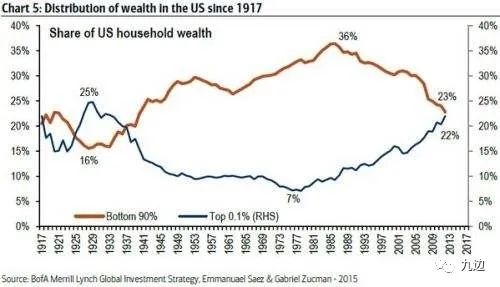

放一张图,下图那个橙色的线就是人口中90%的人占有的财富比例。可以看到,1929年经济危机爆发的时候,美国是两极分化最严重的时候,0.1%的人竟然拿走了全社会25%的财富。90%的人分那16%,老百姓没钱消费,可不就危机了?

但从罗斯福开始,美国搞了一堆法案,致力于降低贫富差距,通过国家来调整收入结构,从那以后,富人财富占比一路走低,美国慢慢涌现出了一个庞大的中产阶层,政府还强制搞养老金,避免老无所依,让大家放心消费。这种趋势一直持续到里根上台,美国重新大规模搞自由化,社会越来越分化,到了2008年产生了大危机。

众所周知,国家介入肯定会影响效率,这也是为啥曼昆的那本经济学,上来就聊限制最低工资对经济不利。

不过政治家理解问题更加全面一些,因为社会追求的不仅仅是效率,理论上讲,纯粹的物竞天择达尔文式的社会效率最高。如果都不去照顾老人,让每一个弱者能自发淘汰,效率会更上一层楼,但那样社会很快就会陷入崩溃,也别谈效率了。

而事实上,欧洲的福利制度也正是起源于革命运动风起云涌的俾斯麦德国。俾斯麦搞这玩意的初衷就是稳定社会,防止德国社会在一波革命中灰飞烟灭。

不过单纯的分配并不能解决问题,还要把蛋糕持续做大。在这方面,美国其实做的最好得事情是“国转民”。

啥意思呢?

进入20世纪之后,就明显出现一个问题:技术越来越复杂,难度越来越高,如果私人部门搞研发,就算急死也搞不出多少来。

比如影响了整个20世纪的几项关键研究,原子能、计算机、互联网和基因工程,都是以国家的力量,集合各种资源搞出来的,并不是什么市场经济的伟力。

不过市场经济真正的能力在于把这些技术变得既廉价,又平民。让大家都用上,最后国家通过税收回收了投入,企业通过雇佣高收入员工拉高了社会就业率和工人收入,社会效率也得到大幅提高。

苏联其实当时在技术上研发也很厉害,苏联解体后美国没少从苏联捡技术,但苏联最大的问题就是没法对新技术进行“廉价化”,导致技术研发过程巨贵无比,研发出来后生产了几个样品没下文了。这种只投入没产出的单向路径,想也不用想最终会让财政不堪重负,苏联正是财政崩溃后,苏联上层决定不过了,然后解体了。

而美国通过这一系列操作,成功让美国从巨大的工业国,拥有了一个巨大的内需市场,实现了真正的内外两循环。

只不过到了新千年之后,问题发生了大变化。大量的美国企业变成了跨国公司,搬到了海外,尤其是东亚,东亚本来是“内卷大坑”,也就是人多勤奋不怕苦,如果竞争有限资源互相往死里坑,但是如果去跟海外竞争基本无人能敌,很快东亚就成了“工业巨坑”。相应的,美国逐步空心化。

也就成了现在那个极度分裂的美国,也就有了川总的上台。

3

我国的艰难转型

上文说了这么多,其实大家也都看出来了,要把“内循环”也搞起来,本身是个系统性工程,超复杂,而且不是短期内能搞定的,很可能要到二十年后回头看才能明白现在这个政策的意义——正如现在的房地产政策始于朱总时代,当时的人却没啥感觉一样,很大的可能是我们今天写完这篇,然后大家就把这事忘了,再过很多年,突然才发现原来在2020年政策已经变了。

为啥说这事复杂呢?

比如单纯提高工人工资,确实是会增加消费,但会损害我国产品的海外竞争力;

如果给企业减税,企业订单没增加,突然账上多了一笔钱,它会给员工涨工资吗?可能会吧,不过从历史经验来看,企业的第一反应基本都是去买套房屯着,反而推高了房地产价格。美国那边减税后会去回购股票,来推高股价。

那给中产减税呢?

中产又分成好几等,比如年收入60万以上的也是中产,五万到十万的也是中产(美国那边的定义是滴滴司机就算中产,我国滴滴司机姑且算五万收入吧),你给他们减了税,各个阶层反应差别很大。

比如一个年入一百万的家庭退税十万,这一家子会把多出来的钱去超市里买水果,买衣服增加消费吗?可能吧,不过最大的概率可能是去买海外奢侈品,或者直接去海外旅游,钱也花国外去,又成外循环了。

你给月收入三十万的家庭减税,或者补助,他们啥反应?会去三亚旅游?买双鞋?给孩子买个玩具?有可能,不过更大可能是攒着准备下一套房了,毕竟旅游和买玩具他们本来都支付的起,不愿意支付是因为在攒钱买房,买了一套还想买。

如果你给低收入阶层减税,会惊喜滴发现他们并没有交税,减啥减?直接发钱?这个倒是也可以,而且他们倒也很愿意消费,问题是这个操作我国已经在做了,“脱贫攻坚”不就是向下转移嘛。

此外促进社会保障体系,我国也做了很多年了,这个不用我们说也会继续搞下去。

那中国和美国当初相比,缺了点什么呢?

这一点政府也看出来了,正是技术的转换。国家投资技术研发,然后转化给私企来廉价化和市场化,最后涌现出一堆公司来。

这一点我国已经有成功经验,比如移动互联网,就是典型的一个“政府搭台,企业唱戏”,并且成熟的“内循环”案例。

不难理解嘛。政府当初投资了无数的钱,把中国的移动互联网体系搭了起来,然后一轮又一轮地涌现出了一堆互联网公司。这些互联网公司塑造了中国现在的新面貌,有大量的高薪岗位,还拉动了其他岗位,比如二三线城市的快递和电商从业者。

大家要有个常识,一般说的“中产阶级”,是介于穷人和有钱人之前的那伙人,所以美国那边开滴滴、修下水道的,都是中产。

换算到中国,大概是年入5万到100万之间的这群人。而且我们刚才也说了,3个年入10万的,肯定比一个年入30万的对经济的效果好;6个年入5万的,效果会更好,所以扩大中产阶级规模,说的是五万这个阶层的,不是三十万。

移动物联网在这方面无疑是做得最好的,也生动地向大家展示了下什么叫“技术拉动经济”,创造了几千万个相关岗位。我说一件其他事,大家感受下这玩意的广度有多大。

抖某音上的一个博主前段时间跟我说,他本来在大城市里上班,有十几万粉丝,后来无意中向大家推了下他们村的手工竹器,现在他们村的手工竹器卖得特别好。以前村里每家每年收入不到一万,现在已经三四万了,后续会更好。说明技术的创新触手已伸到了云南农村。

说到这里,我再总结下,大家应该已经看出来了:

所谓内循环,短期靠转移,长期靠科技。

也就是短期靠财政向基层转移财富,提升基层的消费能力,一方面改善民生,另一方面消耗我国工业品。扶贫攻坚战的意义也正是在这里。

不过这玩意可能跟在座的小伙伴们关系都不太大,因为大家可能觉得自己钱不够,但是在中国,政府关心的是低收入阶层。

也就是你年收入超过五万,你就是成熟的社会人了,不能指望政府帮你做啥了。

如果你超过十万,那你妥妥就是社会中坚,得承担起来义务了。用资本主义社会的大头目肯尼迪的话说,你得想想你能给国家做啥了。

至于那些收入超过三十万或者一百万的知乎群众,政府根本没功夫理他们;政府唯一在意的,就是想想搞点高端玩意,让他们想花钱的时候,尽量在国内花。

但是这种做法没法从根本上解决问题。最关键的还是需要技术的突破,搞几个新的爆发点出来,像移动物联网一样,催生一大堆新公司、更多数量的高收入阶层和更大规模的中产,这才是决定性的操作。

至于这段时间热议的房价问题,我隐隐约约有种感觉,要搞新加坡那种模式。

之前跟大家分享过我在新加坡的见闻吧。我以前以为新加坡房价很便宜,去了才知道不是那么回事,新加坡政府给大家提供了一堆长得差不多的廉价房,如果你愿意就去那里住着。廉价房旁边就是商品房,巨贵,嗷嗷贵,比北上深都贵,新加坡的有钱人就在那里边住着。

今后我国估计也是这个套路。关系民生的那部分房价应该会慢慢平复下来,比如二三四线城市的非核心区,每年涨幅可能跟通货膨胀差不多;但是还有一部分房产价格会贵到让人怀疑人生,比如一二线核心区,彻底金融化。不然有钱人的钱去哪?全世界都有个共同点,就是一有钱就搞豪宅。而且如果没有高端房产,他们就跑去国外置产了,这对我国来说,也是一种财富外流。

而且今后进口替代会进一步加剧,也就是说一些豪华大品牌,要慢慢地国产化。中国工业品尽管发达且门类齐全,但中国有钱人消费的高端玩意还是依赖进口,比如好几千块一把的菜刀,两千块一个的珐琅锅,一万多一顶的帐篷。政府可能会像当初扶持京东方一样扶持这类产业,让大家都能廉价用上高端玩意。

最后的目标是:

穷人国家补,富人国内花;科技要突破,进口要替代。

所以说吧,这个过程快不了,只能是慢慢来了,而且政府也只是个导向,通过税收什么的来激励,真正去操作,还得依赖一波又一波强人们去操作,一般十年一个周期,2010年的中国和现在完全不一样,不出意外,到了2030年又是一番天地。

4

尾声

内外双循环这种事早就应该做,而且是大方向。发达国家都得有个强大的内部市场来消化产能,不然境外一感冒,境内就没法过日子。

但之前那种“出口导向”有太多的受益者。如果想改变这种导向,平常没法基本操作,只能是在危机时期才能操作,类似美国南北战争之后遭到封锁,才开始被迫发展太平洋航线和国内市场,大萧条爆发后才被迫调整贫富差距,每次经历巨大的危机,大家才会思考怎么避免这类问题,平时谁顾得上啊,就算你提出来也会被笑话成“杞人忧天”。

以前对内部市场重视得不够,今后估计要作为国家安全问题来看待了,有点像那个粮食问题,以前是“人家不卖你粮食怎么办”,现在是“人家不买你工业品怎么办”。

总之吧,老生常谈的一句话,危机绝对是转机。肯定是之前的老路走不下去才危机嘛,这时候得被迫跳出舒适区,去做那些艰难的事,解决复杂问题,这才是进步之源。

如果转载本文,文末务必注明:“转自微信公众号:九边”。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/HHCu-CYT8fH3_a_pItv05g