转自:https://mp.weixin.qq.com/s/zhNvlYqyv3FriFTcZxxscA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/zhNvlYqyv3FriFTcZxxscA

2016年夏天的一个傍晚,我在首尔明洞买了两双匡威帆布鞋。

刚要丢掉鞋盒,只听身后一位白发苍苍的拾荒老奶奶问我:

“这盒子你还要吗?可以给我吗?”

老奶奶布满皱纹的手接过去后,三两下就把鞋盒子压平,成了两层薄薄的纸板;紧接着,她缓缓消失在明洞鳞次栉比的灯火中。

其实这情景在韩国早就见怪不怪:

出租车、加油站、餐厅、便利店…你能想到的体力劳动岗位,几乎随处都有老年人迟缓但忙碌的身影。

不少开出租车的大叔大婶不会讲英语,引得中国留学生想去白嫖:

“想练韩语听力,就去打出租车吧!”

在首尔,从江南到梨花女大四五十分钟的路约120元人民币,比韩语家教还便宜。

霓虹闪烁间路演的练习生是真实的韩国;

为了生计不得不在退休后继续工作的银发族也是真实的韩国…

“会是我们的未来吗?”

过去几年里,这个问题始终让我殚精竭虑。

中国149城已深度老龄化

按照国际通行划分标准:

当65岁以上人口占比达到14%,为深度老龄化;超过20%,则进入超老龄化社会。

鬼子超老龄化老多年了,棒子距离超老龄化仅一步之遥——

但我们还真没法嘲笑两个邻居。

不知道你有没有体会,这年头儿打篮球找场地越来越难,广场舞大妈越来越多…

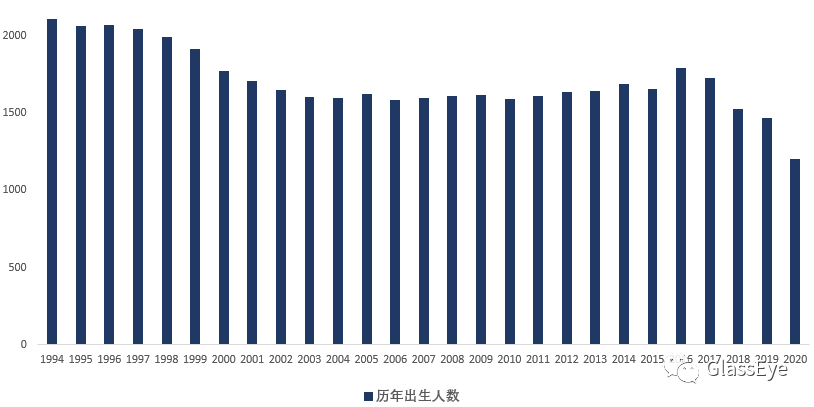

七普数据以触目惊心的方式,印证了我们的直观印象:

截至2020年底,我国已有149座城市进入深度老龄化。

其中以东北地区、黄河中下游、成渝城市群、中部地区以及长三角地区最为集中。

东北36座城市全部上榜,为全国老龄化最严重地区…

过去十年中,东北三省净流出1100余万人,且其中绝大多数是18-40岁的青壮年;

在许多仍然开工的东北老国企中,常常能听到临近退休的大爷喘着粗气抱怨:

“唉?你说这年纪轻、能干活儿的小瘪犊子都跑哪去了尼?”

山东省14座城市上榜,青岛、济南、烟台三座经济最猛的城市全部位列其中;

湖南省除省会长沙外,其它城市全部进入深度老龄化;

年轻人扎堆儿去往东南沿海地区,加之此前计划生育执行到位,进一步稀释了青壮年的比例。

四川省17座城市上榜,位列全国第一;

成渝城市群的年轻人,大量涌入成都、重庆,使得它们成为唯二城区人口超过2000万的大城市。

另有一部分则直接前往东南沿海地区谋生,同样稀释了青壮年人口比例。

这里面唯一的例外是长三角地区。

江苏省深度老龄化城市10个,除南京、苏州和宿迁外全部上榜;

浙江省深度老龄化城市6个,衢州、舟山、绍兴、湖州、丽水、嘉兴;

江浙两省的老龄化成因与众不同之处在于:

生活水准和医疗条件普遍较高,客观上延长了人均预期寿命;

青壮年近水楼台,加速向沪宁杭苏甬等核心城市涌入。

嘉兴和绍兴两地表现最为明显:

它们在浙江省内经济排名中上游,却偏偏地处上海、杭州、宁波三大强邻的夹缝中。

这就难怪在嘉兴、绍兴的街上会感觉年轻人明显偏少。

放任深度老龄化,必将万劫不复

这不是危言耸听,而是我们很可能遭遇的历史。

不记得从什么时候起,豆瓣大神开始集体狂怼内卷:

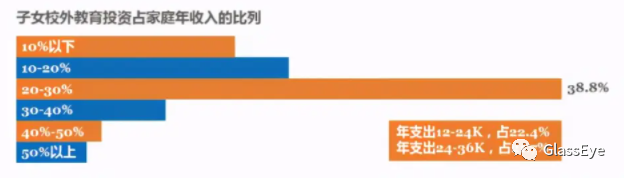

找工作内卷、找对象内卷、上班内卷、生娃内卷、幼儿园内卷、上学内卷…

有句朴实无华的神评论说:“别再说什么人口红利,要是人少一点就不会那么难了!”

谁能想到,这么条不咸不淡的牢骚都赚了好几万个赞。

事实真的如豆瓣大神说的一样吗?

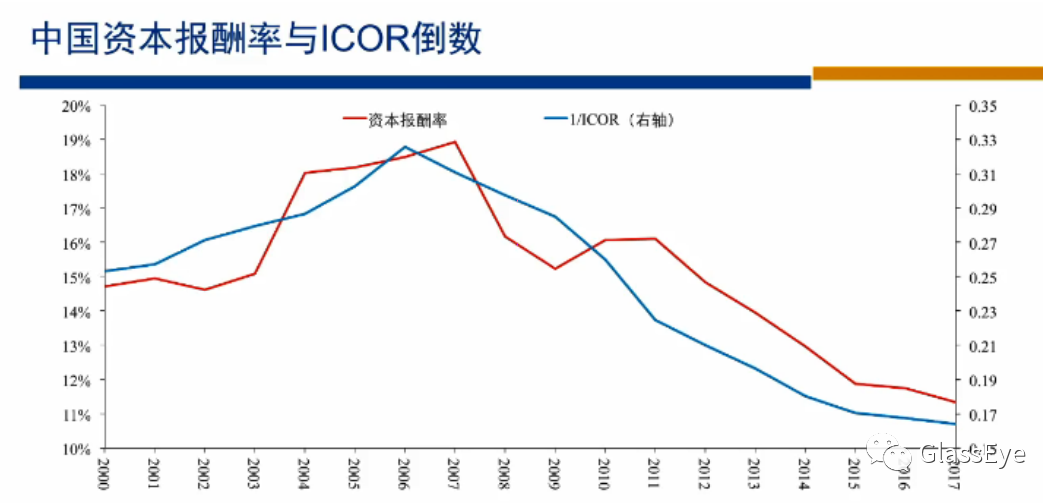

国际上的经验是,人口下行之后,很快就会迎来经济下行。

邻国日本、韩国都为我们提供了现成的反面教材:

前者是最早进入老龄化的国家;

后者则更是警告“最后一名韩国人可能将于2750年消失”。

上世纪50、60年代,日本同时迎来了经济飞速发展与婴儿潮。

人口高速增长态势到了80年代戛然而止,紧接着是经济滞胀与少子化、老龄化接踵而至。

日本近三十年来的一蹶不振:

从表面上看,是《广场协定》、是日元大幅升值、是日本海外资产惨遭狙击种下的恶果。

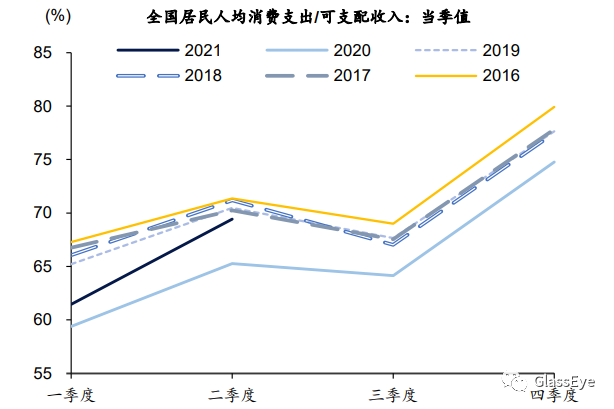

但更深层次在于,少子化与老龄化同时到来,社会陷入低欲望,经济便尤如一潭死水。

从国家层面来讲,日本财富独步全球的神话破灭让整个国家变得迷茫;

落到个人头上,则是少子化带来的低欲望与社会固化不断加剧。

女本柔弱,为母则刚。

日本青壮年和我们一样,哪怕自己受点苦受点累,也总想给孩子最好的。

但社会压力过大、既得利益层不断凝固便导致多数人看不到出头之日。

如此一来,年轻人便会用不生娃来默默对抗社会的内卷和不公。

很难想象:

如果没有小新,永志和美伢的“二人世界”还能有什么欢声笑语;

如果没有小丸子,友藏爷爷会不会变成患有阿尔茨海默氏症的自闭老人。

不幸的是,动漫里我们不想看到的一幕,在隔壁韩国的许多家庭正在发生:

韩剧里祖孙三代同堂其乐融融的场面越来越少。

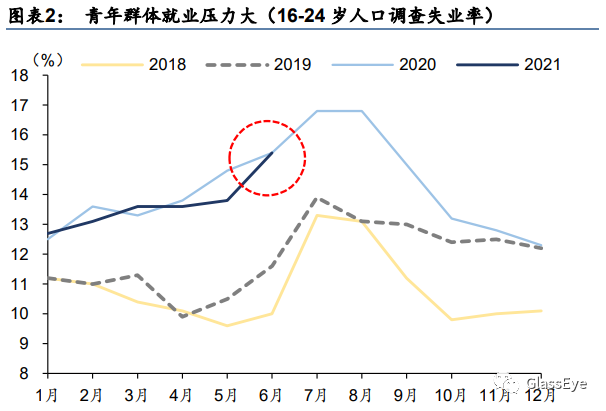

比这更残酷的是,约四成老年人在65岁以后仍需继续工作赚取生活费。

据统计,接近一半的韩国老年人退休金少于5000元人民币;

而5000元恰恰是首尔、釜山、仁川这样的大城市,维持正常生活开销的下限。

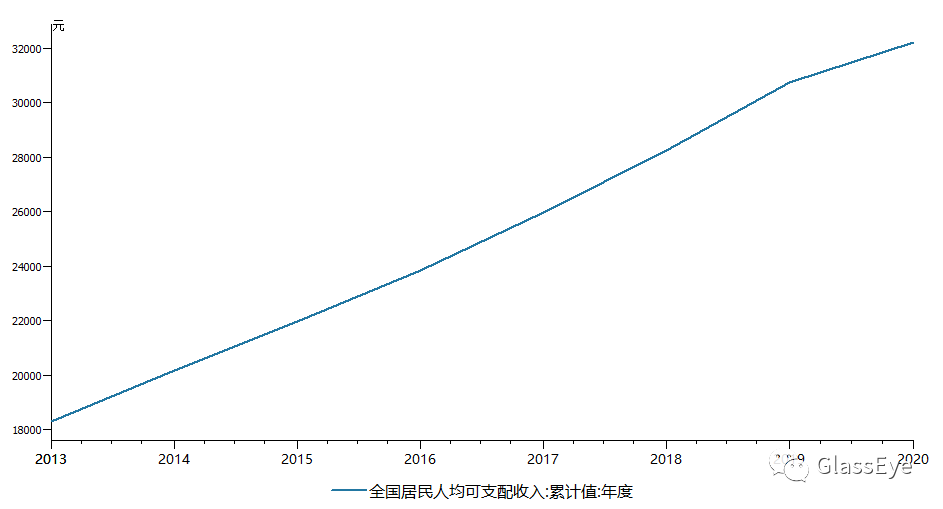

劳动力不足,随着生活和医疗条件的改善,老年人预期寿命越来越长。

这就导致缴养老金的少了,领养老金的多了,入不敷出自然见怪不怪。

“养老金是笔沉重的负担。”这几乎是韩国社会的共识。

在这种情况下,健康、尚能劳动,成了韩国老人安身立命的根本。

2016年被认为是韩国国运急转直下的一年。但非常负责任地说:

萨德部署、中韩关系恶化只不过是诱因;

高端制造业、服务业受到重创,外资加速出逃才是本质问题所在。

而这背后的原罪,便在于人口预期持续悲观。

国家队出手,吾辈当自强

日本和韩国,是我们搬不走的邻居,至少2750年之前它俩谁都跑不了。

前车之鉴,对我们而言格外具有警示意义。

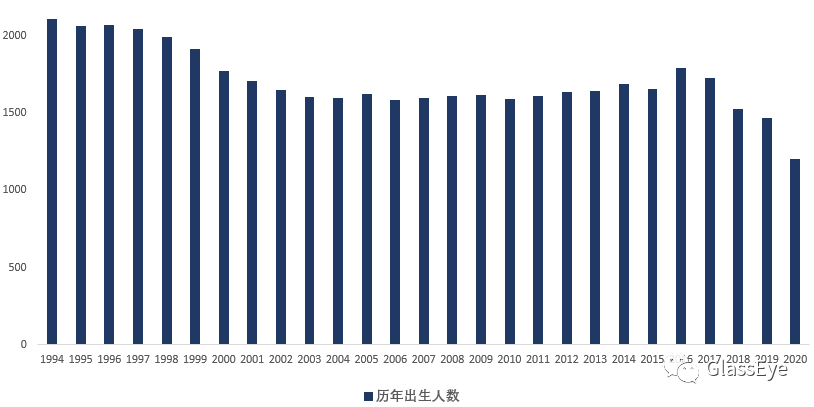

七普数据中出生率和老龄化所暴露的问题,已经向我们发出警告:

至少,绝不能到了日本、韩国那步田地再去审视老龄化与少子化。

说句不中听的,日本、韩国坠落的至少是“高收入陷阱”;

如果我们在步入中等收入阶段就“自投罗网”,显然对不起列祖列宗。

正因如此,单独二胎放开没几年,无条件二胎;无条件二胎还不过瘾,干脆开放三胎。

你觉得养娃累,国家让你娃免费上学;

你觉得娃上重点学校难,国家直接给你干掉学区房;

你觉得娃长大了买不上房、娶不着媳妇儿,国家憋出了共有产权房的大招…

最近半年,我们遇上了太多“百年未有之变局”,核心意义似乎只有一个:

一切妨碍生娃和共同富裕的bug,都要重新编写程序。

在此大胆假设:下一步养老金入市恐怕也要势在必行了。

国家明白:真的到了一对夫妻养六对老人的那天,社会不出问题算是有鬼。

用心良苦,我们早就看在眼里。

只是,这丝毫没挡住一部分地区深度老龄化的到来。

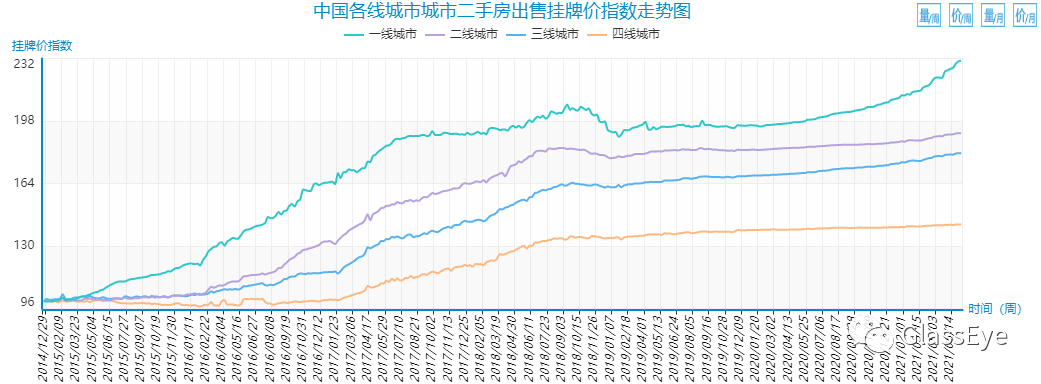

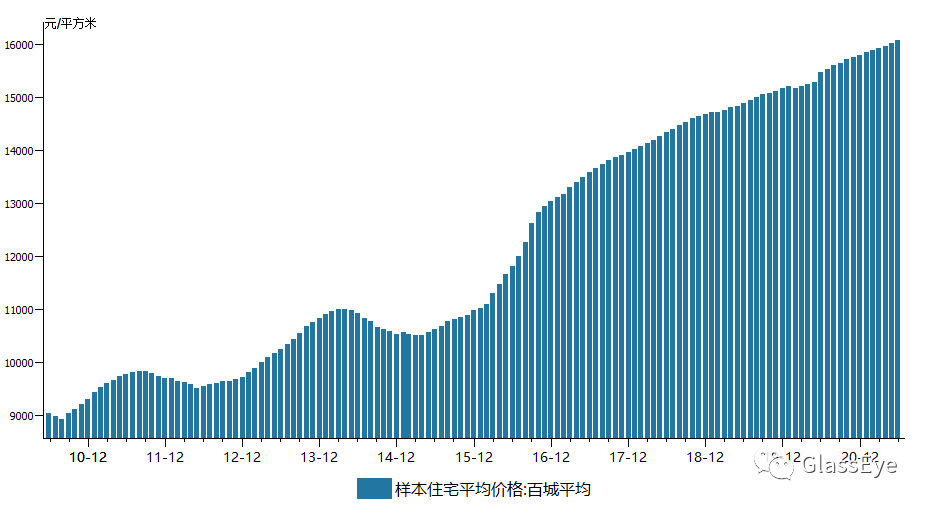

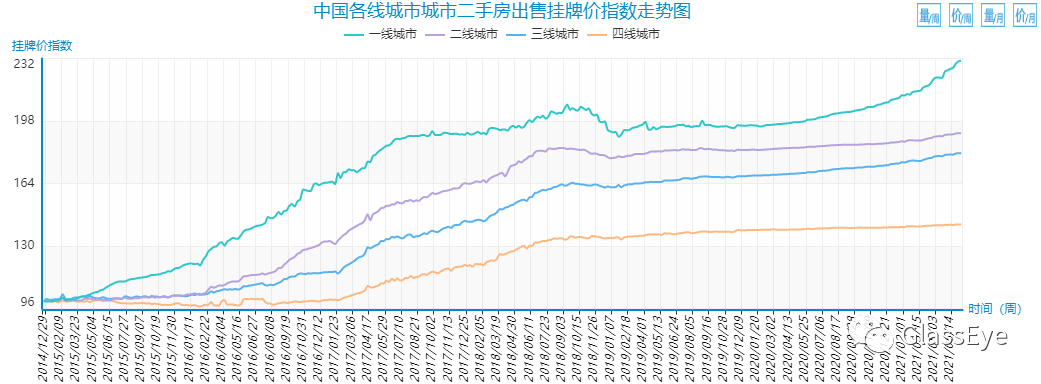

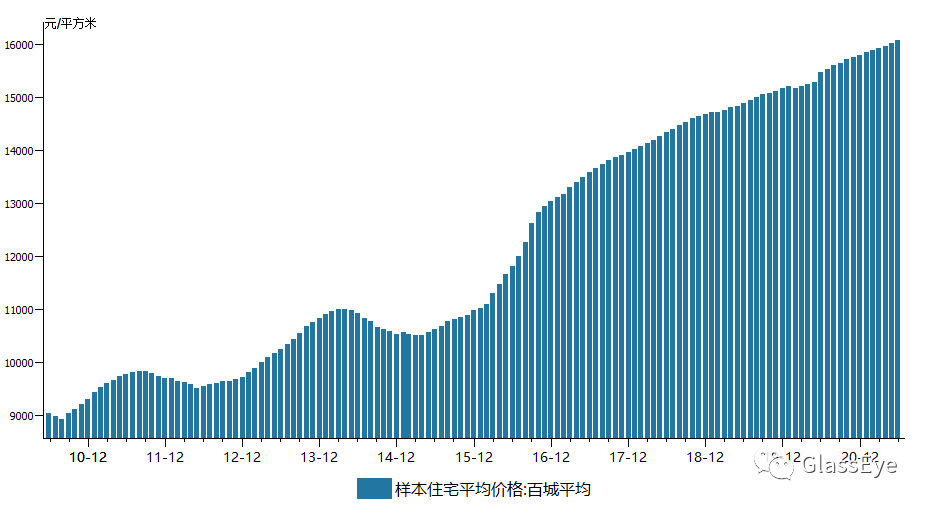

最为明显的就是绝大多数深度老龄化地区产业与楼市持续低迷:

笔者本人的家乡就来自一座北方三线城市:

都2021年了,钢铁厂、铸管厂、电器组装厂仍是年轻人就业的老三样,与我的父辈并无差别;

都2021年了,老家还有人相信“10万元投资,8个月回本”的创业神话;

都2021年了,老家还有人会问14%的年化收益率理财项目能不能投资…

每年有10-15万的青壮年离开家乡,真的没有一个冤枉的。

产业形态脱钩、人口持续流出,楼市自然也好不到哪儿去。

而这,已是全国深度老龄化地区面临的共同难题:

近一段时间,就连经济普遍富裕的浙江县市,也出现了大面积土拍底价成交;

北方的沈阳、长春、郑州、青岛等核心城市土拍数据同样很不提气;

仔细看看,这些地方与深度老龄化地区高度重合。

一手房去化周期不断延长,二手房横盘已成家常便饭。

更极端的,像东北、四川、云南的一些地级市,甚至出现了“论套卖”的名场面。

当然,我并不打算告诉你什么“三四线城市不要买”、“深度老龄化城市不要碰”…

老龄化,始终都是一个国家共同的问题:

当深度老龄化,甚至超老龄化到来,没有一座城市能够独善其身。

日本如此:岩手县、青森县空城一个接一个出现时,东京和大阪的大城市病就集中爆发;

韩国如此:龟尾和江陵的空巢老人越来越多,首尔的蜗居就愈发在所难免。

终于理解为何《寄生虫》能在奥斯卡神采奕奕了,真tm有现实意义。

然而,我们有14亿人口、我们有完备的工业制造体系、我们有独立自主的战略安全考量…

种种现实因素决定:中国不能随波逐流,而且还要有方法!

尔等吾辈,无惧昼夜,不辞劳苦,撸起袖子加油干吧!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/4VB3FafUbPhKx9PD4Fqfmg

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/k8TFnFQOTNBsoRQRUAUwnA

做空者:现在的打击只是开始

国内打击经济各领域的最新举措,令一些投资者感到恐慌,一位卖空者认为这只是一个开始。

做空者丹·大卫(Dan David)在接受外媒采访时表示:“我知道看涨的人想说:‘这只是教育类股’。然后是对游戏的打击”。

在过去几个月中,国内已经开始收紧游戏等各领域监督,包括赌场、孩子们玩的游戏,以及全国范围内的大型科技公司,文娱圈的明星。

Wolfpack Research创始人兼首席信息官认为:“国内甚至还没有进入打击的开始阶段”。“国内或正在回归更多控制的政策。”

国内一部分重点是解决中国的贫富不平等问题:据福布斯报道,截至去年,中国有626位亿万富翁,而美国的724位。相比之下,总理李克强在2020年的一次新闻发布会上表示,中国有6亿人的月收入仅为1000元人民币(约合155美元)。

这些官方公开的信息表明,国内正在追求“共同繁荣”的理念,来解决贫富差距问题。

“我们将坚持人民的主体地位,共同富裕的方向,始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,维护人民根本利益。”中共最新的五年计划指出。“我们将维护人民的根本利益,激发全体人民积极性、主动性、创造性,促进社会公平,增进民生福祉,不断实现人民对美好生活的向往。”

David说,从外国投资者的角度来看,这些事态发展,使美国投资者持有中国股票“非常危险”。他还强调,贝莱德BlackRock、先锋anguard、富达Fidelit等大型共同基金在中国公司仍有风险敞口,这将使投资者“面临巨大风险”。

“他们错过了中国正在发生的事情”

一些专家和投资者,仍然对在华外资企业的前景保持乐观,至少目前是这样。

考恩研究公司(Cowen Research)的Oliver Chen认为,他在美国和中国都“看好奢侈品”。

“中国的消费已经发生了变化,与旅游相比,中国的消费更多集中在国内,”Oliver 说。“奢侈品市场非常强劲,因为富人从股市升值、房地产升值中获益。Oliver 看到了许多面向中产阶级的公司的发展势头,如Coach和Tapestry。

Oliver 也承认,外国公司在中国的可能遭遇逆风,尤其是那些迎合超富豪的品牌。例如,尽管路易·威登Louis Vuitton在中国有很高知名度,但国内希望实现“共同富裕”和国内追求的平等。这可能给奢侈品行业带来巨大风险。

桥水基金Bridgewater联合首席投资官雷·达里奥(Ray Dalio)尽管受到了打击,但仍主张要在中国进行投资。

“我发现,大多数西方观察家……将最近两次这样的举动,解读为国内表现出真正的反资本主义倾向,尽管过去40年的趋势,显然是大力发展有资本市场的市场经济,企业家和资本家变得富有。”7月30日,达里奥 Dalio在LinkedIn的一篇帖子中写道,他指的是对共享打车和教育行业的打击。

这位亿万富翁对冲基金经理补充道:“因此,(西方观察家)他们错过了中国正在发生的事情,而且可能还会继续错过。我敦促你不要将这些举措,误解为过去几十年来存在的趋势的逆转,让它们吓跑你。”

与此同时,除了高层之外,没有人真正知道接下来会发生什么。

DataTrek的杰西卡·拉贝(Jessica Rabe)在最近的一份报告中写道:“虽然美国监管机构主要关注四家大型科技公司,但国内的目标是几十家,并且拥有比美国更快、更积极的集中权力”。“这一细微差别,使得投资者在当前环境中更难把握方向,尤其是在国内监管机构对其计划的一切,仍没有透露任何风声的情况下。”

参阅

https://finance.yahoo.com/news/china-tech-crackdown-short-seller-says-133759268.html

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ZAfUloHdHF9CpEh4waPh3g