作者:奥斯卡刘

来源:政事堂编辑部

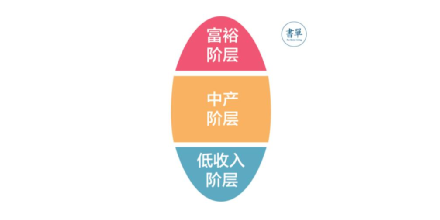

“中产阶级是社会的稳定器”、“纺锤形社会”是我们耳熟能详的,关于“中产阶级”这一概念的老生常谈。

在十四五规划当中,我们也看得到,我国明确提出了“人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大”的未来愿景。

理论上说,国家应该培育“中产阶级”,也正在培育“中产阶级”。

不过,对于一部分一线城市的“中产阶级”,日子就没有这么好过了。

北京市西城区,严格实施了“学区划片”的政策,区内的在2020年7月31日后新购置的“学区房”再无意义,大量买了学区房的家庭的小孩,被调剂进区内所谓的“渣小”,学区房的价格也因而大跌。

看起来,对这些人而言,中产的梦想碎了一地。

明公曾经说到,我们当下的政策,目的是为了打破中层和底层之间的堡垒,让底层可以拥有向上流动的希望,维持社会的活力。

又要培养“中产阶级”,却又要打压“中层”,这表面上很矛盾。

出现这一种认知的误区,其实是因为我们对中国“中产阶级”的概念,认知有误。

一

“中产阶级”概念,本来就是西方的舶来品。也因此,它也需要在西方社会经济基础的背景上进行分析。

通常,我们说一个以中产阶级为主体的社会,是一个“纺锤形社会”,意思是——中产阶级是社会中的大多数,而顶层和底层只是社会中的少数。

但是,在下这么一个定义的时候,我们却往往容易忽略西方社会的特殊背景——西方世界的财富并不是建基于空中楼阁之上,其根基是殖民资本主义带来的全球分工和剥削体系。

这其实就是教科书上的逻辑,“殖民地输出原材料,宗主国倾销工业品”。在这么一个体制下,西方国家长期占据全球产业链的上游地位,能够汲取全球生产体制的大部分剩余,这正是西方世界财富以及所谓“纺锤形社会”的根基。

理解了这一点之后,便可以很容易明白,基于生产力的限制以及中国在全球产业链上的位置,当前的中国是不可能让大部分的居民,拥有欧美中产阶级的生活水平的。

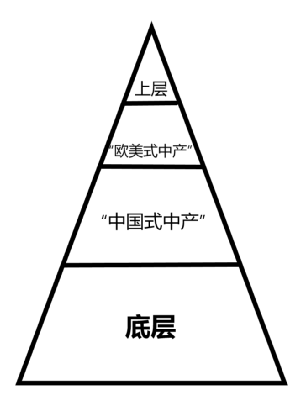

但是,我国的确有那么一部分的人,拥有着欧美中产阶级的生活水平和体面。这一部分“欧美式中产”主要集中在一二线城市,财力比不上真正的上层但依旧有一定的财富基础,而他们自身的身份认同也是“中产阶级”,他们也是一般意义上的“中层”。

互联网大厂的员工、金融行业的中层、律师医生会计师等“专业人士”,都可以是这种“中产阶级”的具体画像。

这类人,在他们所在的一二线城市,是“中产阶级”;但是在全国的范围,他们却是不折不扣的top5%甚至是top1%。

这是因为,城乡二元体制之下,整个中国社会最大的贫富差距变量,是地域差距和城乡差距;相对的,城市或者农村内部的收入资产差异,并不是构成贫富差距的最有力因素。

而其背后,则是一部分的城市和地区,成为了改革开放后,中国融入全球贸易体制而“先富起来”的赢家。正是这一点,构成了一二线城市“欧美式中产”的经济基础。

这一部分“欧美式中产”,自然也不会是当下中国社会的主体。

二

如果说,“欧美式中产”不是中国社会的主体,那么,与此对应的“中国式中产”,又源于何处?

答案自然是,他们来自各大二到四线不等的城市,以至县城和乡村。

乡镇县城的公务员、工厂里的技术骨干、基层上的医生和教师、企业中的普通职员、以至拥有一到两套房产的普通居民家庭以及其“小镇青年”下一代,都是他们的画像。

这一部分人,在经济发展中的受益程度,不如一线城市的居民,也因此难以拥有和维持一线“欧美式中产”那样的光鲜和体面。

但是,他们占据的人口数量,要比“欧美式中产”要多得多;他们在整个社会体制和生产体系中,比起一线的“欧美式中产”,更称得上处于一个中坚的位置。

就正如上文所言,中国最大的贫富差距变量,是地域差距和城乡差距。同样的,区分“中国式中产”和“欧美式中产”的,也是城乡和地域的差异。

两者的中间,隔着一道户籍和房产之墙。

三

理解“欧美式中产”和“中国式中产”的区别之后,我们便可以更清晰地理解中国社会的阶层划分了。

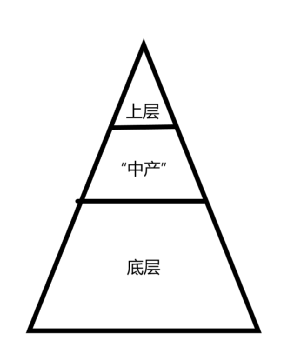

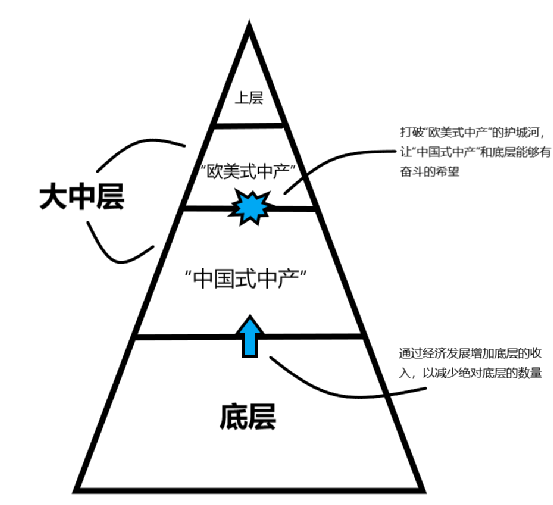

在区分之前,我们以为中国社会分层是这样的:

但实际上,中国社会分层是这样子的:

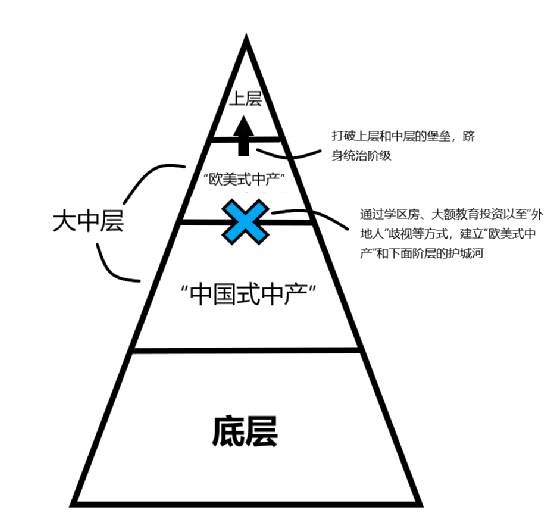

在一二线城市,通过购买学区房而受益的那一部分人,一般都是“欧美式中产”。对于这部分人而言,最优策略自然是一方面力图打破“欧美式中产”和上层之间的阶级堡垒,另一方面则在“欧美式中产”与下层的“中国式中产”和底层之间建立一道护城河。如下图所示:

一二线城市的中产家庭,如此热衷于购买学区房、花费大量金钱于校外培训去“鸡娃”,便是在“欧美式中产”和下面两个阶层—“中国式中产”和底层—之间建立一道护城河,从而确保自身阶级的再生产。

同样的道理下,像北京、上海和广州这些一线大城市,其本地人经常出现排外的情绪,甚至反对户籍政策的放宽,像上海本地人称外地人为“硬盘”、广州人以前对非母语粤语人口的歧视等等,其实都是源于无法完成阶级再生产的焦虑。

接下来的问题是,如果真的让“欧美式中产”成功建立了阶层之间的“护城河”,我们的社会会变成什么样?

答案很明确——一方面“中国式中产”和底层两个阶层会失去向上流动的希望,从而使整个社会失去活力;另一方面这两个阶层在不能向上流动,甚至因贫富差距扩大陷入生存危机的时候,就会成为我们社会当中的不稳定因素。

而这样的社会,自然也不会是“纺锤形结构”的稳定“中产社会”。

从这一角度来看,便可以理解十四五规划当中,“中等收入群体显著扩大”的真实含义。

对于国家而言,需要做大的阶层,不是“欧美式中产”,而是“中国式中产”。于是,一方面国家需要通过经济发展需要减少底层的绝对数量,另一方面则要致力于打破“欧美式中产”建立的护城河,从而让“中国式中产”和底层拥有向上流动的机会,整个“大中层”便不至于形成内部的分化。

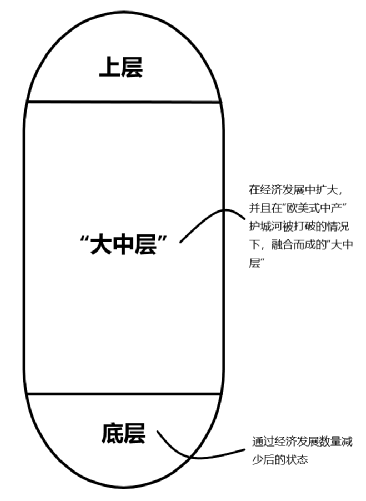

这样,整个“大中层”成为中国社会主体的情况下,才能够使我们的社会更接近“纺锤形社会”,中产阶级才能真正成为“社会的稳定器”。

国家政策的目的,如下图:

在理想状态下,国家当前的政策希望达到的是下图这样的社会状态:

理顺上面的逻辑之后,也就能够明白,培养中产阶级的时候,需要打压“欧美式中产”的原因。

这也是为什么,当前我们实施了铁腕打击学区房以及校外培训的政策,同时又致力推动保障性住房的建设和户籍制度的深化改革,来限制“欧美式中产”的阶级再生产,打破“欧美式中产”和“中国式中产”之间的阶级堡垒。

归根结底,阶级再生产,从来不是,也不应该成为一种理所应当的“权利”。

其背后的道理,就正如明公在此前的文章中提及的:

各国的上层集团都希望底层民众通过自己的努力成为中产阶级,而不是中产阶级生出一大批新的中产阶级。

大量通过努力跻身中产的底层民众,晋升的过程会为整个社会提供巨大的财富增值,伴随的巨大阶级流动性,也为整个体系稳定运行的坚实保障。

相反,靠生育缔造出来的中产阶级,不仅消耗大量的社会资源,还无法产生相匹配的剩余价值,更令上面头疼的是会堵上底层民众上升的通道,还会对顶层造成挑战,引发系统性的危机。

顾子明,公众号:政事堂2019《中产的生育率》

打击校外培训机构,不仅仅是为了孩子们减压。

更是为了避免既得利益集团形成教育知识的垄断联盟,为每一代中国人都能够享受到公平的教育机会、平等的晋升机遇,不许三座大山妖雾重来,不忍先辈夙愿付与东流。

顾子明,公众号:政事堂2019《为什么一定要打击校外培训?》

而这,也是中国共产党带领整个社会走向“共同富裕”的使命和初心。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/8yqcfkk1liDgSgb_YOC-dQ