“你不去,就别想拿毕业证”

2021年6月25日10点28分,深圳一家工厂楼下的监控里,捕捉到这样一个画面:

接到电话的农民工余泽伟(化名)怎么也想不通,刚刚过完17岁生日的儿子小余,到底为什么会选择自杀?

这事儿没上热搜,在各大媒体平台上也很少报道,但我觉得必须要让更多人知道。

小余是湖北十堰汉江科技学校一名中专生,事发两周前,他服从学校安排,从湖北远赴深圳一家工厂实践。

然而,就是这短短两周的实践时间,却让他做出了一个死亡决定。

其实,这场实践从一开始,就显得有些“突然”、且“奇怪”。

学校取消了期末考试,要求所有学生必须参加,并称三个月实践期,每人可得1.2万元工资。

按照学校的说法,这是“教学大纲”的规定:“你不去,就拿不到毕业证。”

就这样,6月10日,90多名学生远赴深圳华高王氏科技有限公司,开始实践。

可等他们到了之后,才发现很多事,都跟说好的不一样:

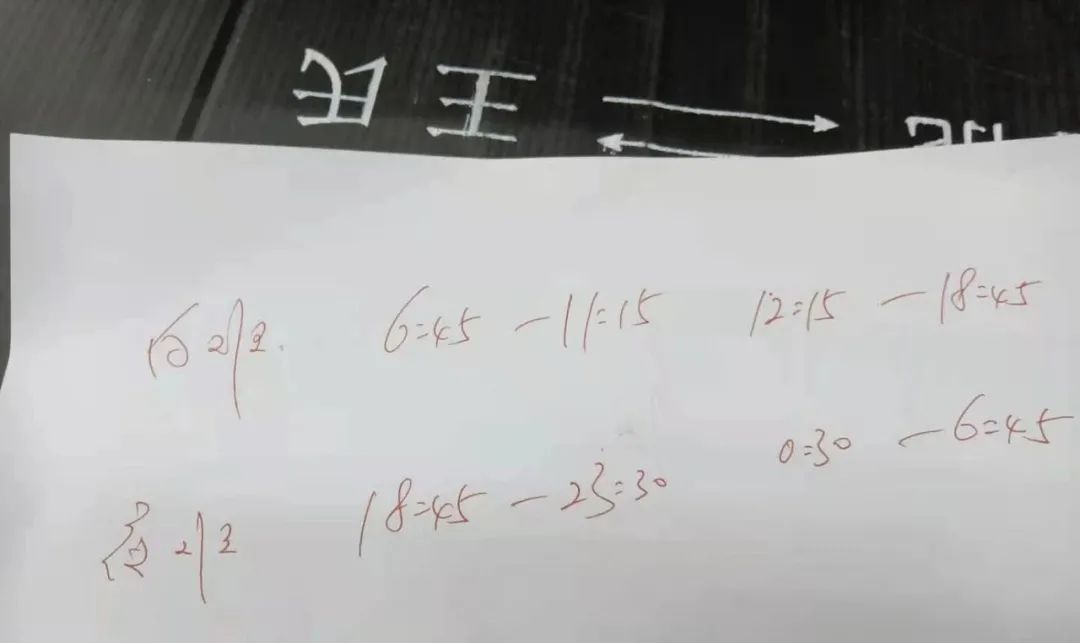

进厂后的工作时长,也并非先前说好的8小时,而是11小时。

很多人甚至还要上夜班,从晚上18:45,上到次日凌晨6:45,中间只有1小时吃饭时间。

小余就是夜班工作的学生之一,他主要的工作内容是搬箱子。

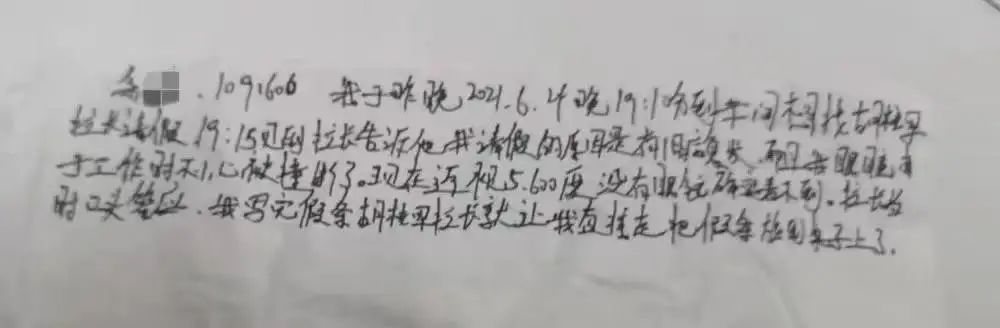

23日夜班期间,高度近视的他撞破了头,眼镜架也断了,头部流血,却被要求坚持上完班。

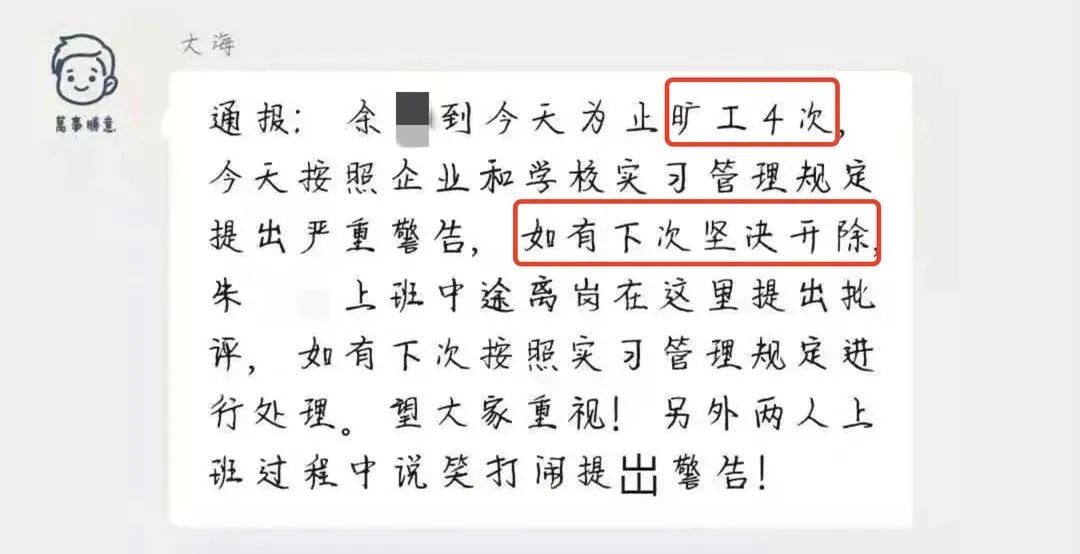

然而6月25日早上,老师却宣布他第四次“旷工”,让他写说明,并电话通知家长。

在小余已经极力解释自己“请过假”后,班主任仍然在班级群两次通报小余“旷工4次”,并提出严重警告:

这不是说说而已,早在6月17日,就有两名实践学生被遣返,其中一名被开除学籍。

于是在收到通报15分钟后,小余从宿舍楼6层阳台跳下,当天中午被深圳的医院宣布死亡。

该校一名副校长,也发表了公开致歉:“如果能让这个学生复活,等调查清楚了、公布了,我认为我可以以死谢罪。”

有网友扒出,早在2019年,汉江科技学校2016级汽修班的何某,就因为在实践车间每天从事体力劳动长达12-13小时,导致其在上班途中,从宿舍楼窗户坠落死亡。

也就是说,汉江科技学校在短短三年之内,就发生了两起实践相关命案。

最最讽刺的是,就是这样一所学校,在百度百科上,却还打着“不仅保证学生高薪就业、而且高薪满意就业”的旗号。

并宣传自己“连续十年,毕业生100%安置就业率”。

汉江科技学校这“100%的安置就业率”,到底从何而来?

学校、工厂和劳务派遣公司之间,又是否存在着某种不为人知的利益勾结?

一场名为“实践”的生意

根据北青深一度的调查报道,学生们从进厂第一天就得知,能拿到的薪资,是每小时14元。

然而工厂老员工反映,同一流水线小时工的薪资,是每小时26元。

而且“学生们的薪资,厂里也都是按正常实践工资发放的。”

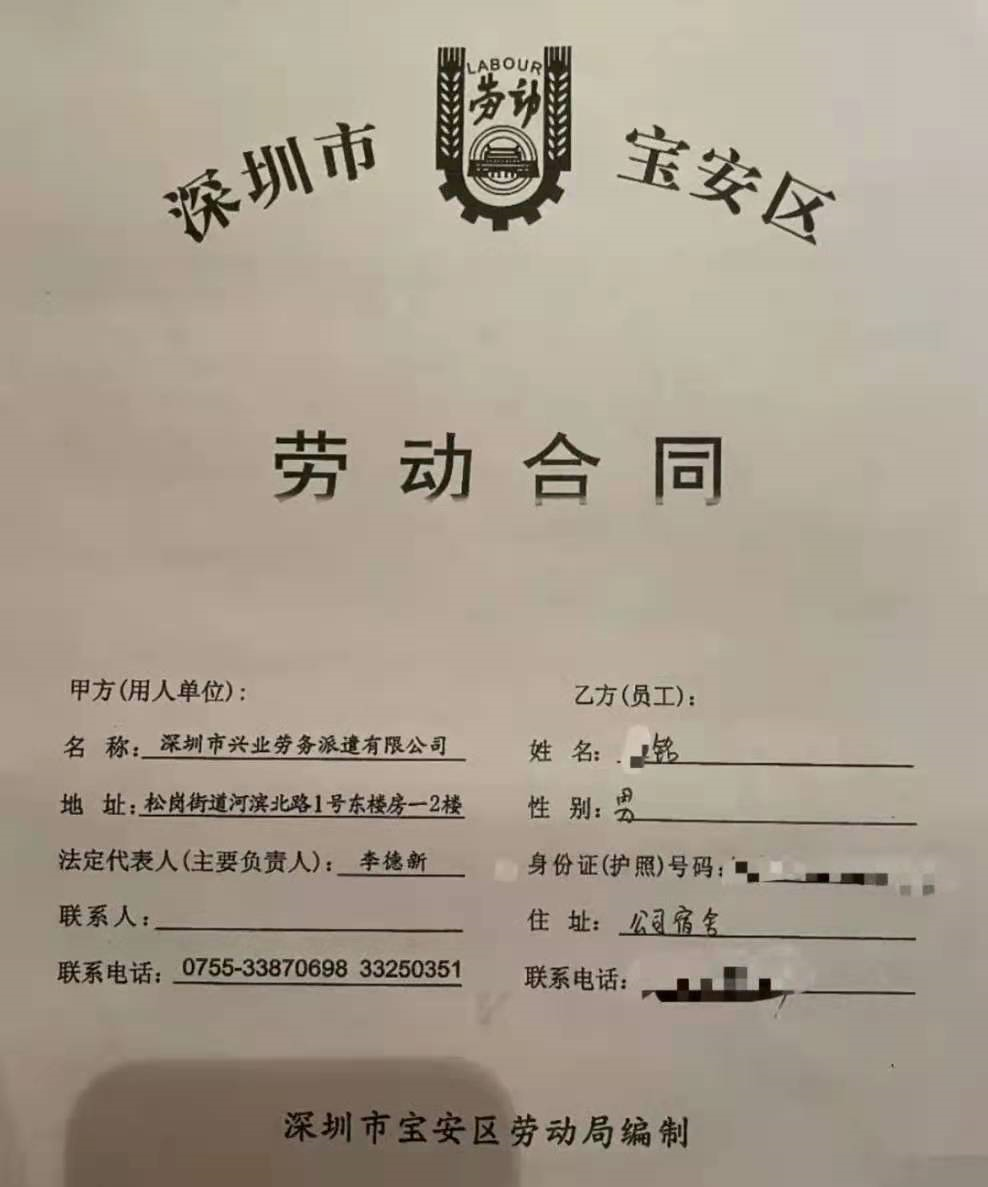

学生的实践地点是在深圳宝安区,并非班主任之前说的深圳南山区;

工厂也并非深圳市华高王氏科技有限公司,而是深圳市劳务派遣有限公司;

据2016年教育部等五部门制定的《职业学校学生管理规定》:

不得通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生工作;

18周岁学生参加跟岗实践、顶岗实践,学校应取得学生监护人签字的知情同意书;

事实上,“职校实践生”的圈子里,一直流传着这样一个段子:

听起来很像情绪化的发言。然而事实是,职校以“实践”之名,将学生送往工厂变为廉价劳动力的情况,并不少见。

在知乎高赞评论里,一位名为@北回归线的Onk的网友,称自己就是这种技校的班主任:

“我们学校安排所谓“实践”的学生进厂,一般进的厂时薪并不算低,23到28一小时。

但绝大部分学生(每天)劳动十多个小时,一个月到手才2000多。

中途你不想干,带队老师要挟什么的都是小意思,直接给你“自愿退学”见过没?

校长直接打电话给班主任,让班主任威胁学生见过没?”

Onk算过一笔账,实践生的工资,大约60%归学校,10%归工厂,剩下的才归学生自己。

一个学生每天被强制工作10小时,大约能给学校赚到3000来块钱。

一届学生约2000-3000人,加起来就是几百万。

“不用上课,就躺厂里宿舍,看看学生有没有什么问题。

好一点的会在意学生的安危,差一点直接跑去感受当地的洗脚城服务,能半个月不见人影。

如果这些是真的,那么从中,我们可以看到一条相当完备的产业链。

“职校实践”,既能给工厂提供廉价劳动力,又解决了学校就业率指标的问题。

这分明就是一场名为“实践”,实为“生意”的肮脏交易。

为什么我们看不到工厂、农村、中专生?

有一种很形象的说法是,这些中专生的实践经历,像极了夏衍笔下的包身工:

“包身工的身体是属于带工老板的,所以她们根本就没有“做”或者“不做”的自由。”

“即使在生病的时候,老板也会很可靠地替厂家服务,用拳头、棍棒或者冷水来强制她们去做工作。”

然而夏衍写《包身工》的时候是1935年,如果不是看到小余的新闻,我实在很难想象86年后的今天,还在发生着这种事。

在Onk的知乎回答下面,我也看到很多类似的留言:

“要不是出事了,我简直无法相信2021年,还在发生这种事。”

小余坠楼的那天,是6月25日,恰好也是高考出分的日子。

那一天的互联网平台上,充斥着对各省市状元的报道。几乎所有的聚光灯,都打在金榜题名的人身上。

媒体热衷于报道“年少有为”的成功故事,这可以理解;我们知乎逛久了也难免有一种错觉,以为人均精英,人在美国,刚下飞机。

据2020年全国教育事业统计,去年,我国像小余这样的在校中专生,就有1600多万人,占全国在校高中生数量将近40%。

或许对于中专生来说,职校实践,只是他们狭窄人生的一种走向。

他们实践遭遇的一切,在多年前招生的那一刻起,就早已注定。

2019年,界面新闻在一篇名为《职校学生工输送链里的灰色生意经》的报道里,披露了“职校招生”背后让人细思极恐的利益链条。

我们知道,初中毕业时间是每年6月份,但四川宜宾市的三家私立职校从3月底,就开始从“对口初中”宣传招生。

这些初中的老师,会把班上那些成绩差、不想继续升高中的学生推荐给招生人。

根据界面的报道,一个学生决定上职校后,招生的人会把学生第一年的学费返给老师,当做报酬。

在当地职校的人看来,这样的招生环节,说白了就是拿钱“买学生”;到了第二年,这些职校往工厂输送的时候,就成了“卖学生”。

为什么“买卖学生”这种事,可以如此轻易地成功?学生家长们都不管的吗?

“那些娃娃通常是不想读高中的,也没见过世面,家长也没什么文化,学生单纯,非常信赖班主任。”

看到这里,我的脑海里又浮现了小孙的那位农民工父亲。

电话里,小孙向父亲倾诉了夜班的辛苦,说自己实在受不了,不想干了。

知道儿子毕业后想当兵,他鼓励道:“三个月,干完这三个月实践,你就能拿到高中毕业证了,拿到高中毕业证,你才能应征入伍。”

父辈习惯了“忍一忍”、“再坚持一下”,但对于独生政策下成长的00后来说,工厂的高强度工作,却是无法承受之重。

每次社会发生恶性事件时,我们总想怪点谁,可是我们真的能指责小余脆弱吗?还是责备小余的父亲盲目呢?

中专生的困境,看上去取决于个体努力,实际上往往牵涉到他背后的原生家庭。

在中国,我们一直以来,都把高考看成是阶层流通最公平、最重要的渠道。提到“知识改变命运”,必谈“高考”。

现实是,有63%的农村孩子一天高中都没上过,怎么办?

罗斯高在中国做了37年科研,得出一个数据:在(贫困)农村,有63%的人没有上高中。

“在那些远离城市、当地也不具备特殊资源而人们靠打工生活的农村,中考比高考的影响更大。

它决定一个孩子是继续读书考大学,还是就此分流或学一门技术,走上和父母辈一样的打工之路。”

《蚁族》一书的作者廉思,曾与团队走访蚁族,发现学生所考入的学校与家庭状况成正比:

“个体出路和家庭情况密不可分,学生的命运,某种程度上,甚至由原生家庭决定。”

精英教育,是一场社会诡异的合谋

如何改变它,也本该是全社会要面对的重要命题,而不是只靠个体或家庭的挣扎。

在《吾国教育病理》一书中,郑也夫将问题的矛头直指中国教育:

“素质教育”是伪命题,真命题是“学历军备竞赛”。

高学历者已经过剩,且很多职业不需要高学历。为什么高学历依然供过于求?一场诡异的合谋所使然。

学生们谋求更高的学历,来竞争社会地位;管理者提供更多的教育机会和学历,以捞取政绩和选民。

导致的结果,是全社会陷入精英崇拜,而学历却在贬值。

郑也夫犀利地提出,中国教育最大的失败,是职业教育的失败。

很多人抱怨上中专无用,是因为学生无法学到扎实的技能。

即便是不把学生当牟利资源的良心职校,也很难像德国那样,为他们提供超过大学毕业生的就业便利。

小余在汉江科技学校读的是计算机专业,学校安排的实践工作,却是在电子厂搬集装箱。

@北回归线的Onk 也提过,其实也有一种很好的严禁自主实践的情况,那就是学校给你的专业找到了百分百对口的岗位。

17年本地的国有车厢厂极度缺焊接工人,整个市就我们学校有焊接专业要毕业的学生。

这个班40个学生明言禁止不允许自主实践,直接进车厢厂学习并且工作,工资由车厢厂发。为期三个月后,合格的直接被视作正视员工。

可千万别看不起这工作,四五千工资,早八晚六,节假日休息、补贴,五险一金,根本不用担心上下浮动,完全置身内卷的浪潮之外。

很多家境不好的学生完全可以靠这工作完整的安家了,说是改变命运也不夸张。

上高中考大学并不是必然之路,中国最需要的是提高职业教育,而“分流”才是削弱竞争最有效的手段。

德国建立了“枣核型社会”,技工的收入与社会地位,都不逊于大学学历持有者。

其实中国也有过这样的阶段,1980年代中后期,是农村子弟用知识改变命运的黄金期。

据北京大学教育学院副教授刘云杉统计, 1978-1998年,北大农村户籍学生的比例在20%-40%之间。

对于我们父辈来说,那个年代,中专就意味农转非,比上高中还厉害得多。

那个时候,都是学习最好的一批人都读中专当老师,学习差的才吭哧吭哧考大学。

彼时,中国正值社会结构松动,社会阶层流动活跃,底层成为这一阶段社会变革中的受益者。

不可否认,这些年,国家财政也在不断补贴职业教育,但还远远不够。

即便中专生们顺利通过实践,成为一名技工,也很难获得平等的社会尊严。

对此,郑也夫倡导中国像德国那样分流,一部分学技术,一部分上大学。

这个解决方案也许有些理想化,但却为全社会敲响了一个警钟:

当我们沉浸在对极少数成功者和精英人士的崇拜时,势必会让绝大多数普通人的境遇被忽视。

可是没有人是一座孤岛,千千万万的中专生,也是我们社会系统的重要一部分。

如何提高中国的职业教育,是全社会应该思考的重要命题。

《中华字典》里那句“张华考上了北京大学,李萍进了中等技术学校,我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途”,不该沦为段子。

撰稿:林尉、笔下长青

主编:林尉

部分参考资料:[1]《如何看待教育部调查“十堰17岁中专生实践自杀”,副校长“愿以死谢罪”?》知乎[2] 《17岁少年工厂实践坠亡:生前遭遇“旷工开除”警告 | 深度报道》北青深一度[3]《“17岁中专生实践坠亡”,背后的压榨乱象被忽视太久》Vista看天下[4]《职校学生工输送链里的灰色生意经》界面新闻[5]《高考录取之外,寒门子弟如何改变命运?》新京报书评[6]《现实是有63%的农村孩子一天高中都没上过,怎么办?》一席[7]《北大清华农村生源仅一成 寒门学子都去了哪》南方周末报

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/QrZywKGagISQLTB-x4fS7A