转自:https://mp.weixin.qq.com/s/H9IkSLYI2XNE-xtPC_7rBw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/H9IkSLYI2XNE-xtPC_7rBw

订阅 快刀财经 ▲ 做您的私人商学院

表面是争议,背后都是利益。

H&M等国外服装品牌抵制新疆棉花,后果也慢慢出现。

根据央视报道,新疆一些企业,去年以来,已经签好的棉产品出口订单突然间全部被取消,企业经营出现了一定问题。

一些棉农、工人也担心,工厂生意不好,最后会影响到自己的生活。

▲来源:央视报道

这次事件到底会不会影响新疆棉花?

更重要的是,我们到底该如何破局,彻底解决问题?

H&M等服装品牌抵制新疆棉事件,看似是一个个独立的品牌。

但它们背后却都和一个叫做良好棉花发展协会(BCI)的非政府组织有着密切关系。

关于BCI的文章已经很多,想必大家多少对这个组织都有一些了解。

简单说,BCI成立于2009年,总部位于瑞士日内瓦,目前在全球拥有超过1900名会员,包括棉花种植单位、棉纺织企业和终端零售品牌。

它也是目前行业内最大的棉花标准制定者。

像我们熟知的NIKE、Adidas、ZARA、优衣库,还有这次带头闹事的H&M都是这家组织的会员。

▲资料来源:BCI

很多人好奇这家组织到底是做什么的?

BCI宣传,自己要在全球范围内推广良好棉花种植项目,并且促进自己主推的这种良好棉花在整个供应链中的流通,逐步改变全球范围内棉花的生产方式。

实质是,BCI想做一家独大,垄断棉花产业的供应链条。

BCI是怎么做到控制棉花生产链条的呢?

原来BCI棉花认证是一整条系统,从棉农就开始,每一包棉花都有BCI序号,再到下游的轧花厂、纺纱厂、面料厂、品牌方全部需要BCI认证。

此路是我开,想过当然要留下买路财。

这种一本万利的买卖,BCI当然做得不亦乐乎。

这种所谓的良好棉花并不是一种质量标准,像纤维长度、均匀度、马克隆值等质量参数和普通棉花完全一样,就连产量相比传统种植棉花也没有提升多少。

它所谓的良好棉花,更侧重的是合理使用化肥农药、保护从业者的权益、保护生物多样性。

从这里就能清楚地发现:

BCI其实从一开始就拿着人权、环保这样的西方标准来衡量、要求全世界。

2018-2019棉季,BCI认证的良好棉花560万吨,占全球棉花总产量的22%。

其中,中国境内的良好棉花共计89.6万吨,仅次于巴西、巴基斯坦,是全球第三大良好棉花生产国。

▲2018—2019年中国棉农良好棉花的生产情况

有人会问这个BCI不是非政府组织么,为何要和中国过不去?

实际上从BCI这个组织的资金资助名单,我们可以看到很多熟悉的身影,比如美国国际开发署(USAID)、澳大利亚外交和贸易部、德国政府控制的GIZ。

▲BCI组织的资金资助名单

所以,BCI这次充当反华势力桥头堡,也就不难理解。

东窗事发后,BCI中国和BCI总部说法可以说完全不同。

BCI中国发文表示:没有发现任何强制劳动的现象。

可以说BCI总部自导自演强制劳动的事情,已经不攻自破。

说清楚了事情发展的来龙去脉,我们再来聊一下这次BCI为什么要向棉花下手。

之前的文章我已经谈了棉花定价权的问题。

现在我再聊一下棉花背后的纺织业。

这次他们想打击的不光是新疆棉花,还有中国的纺织业!

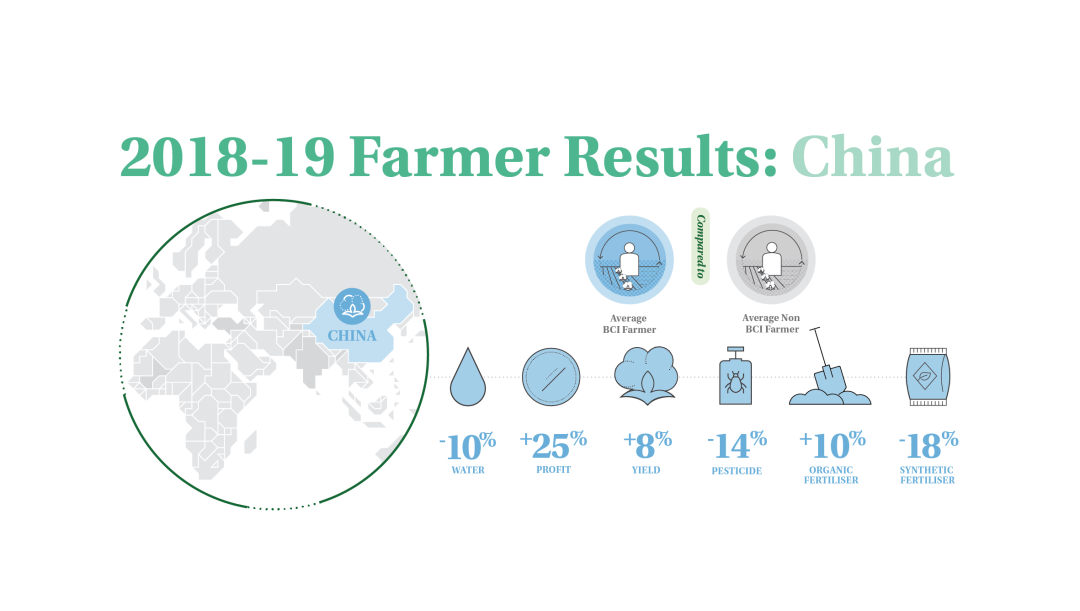

中国是纺织服装出口大国,2020年中国纺织品服装对外贸易总额高达3198.8亿美元,占全部贸易的6.9%,实现累计贸易顺差2725.8亿美元。

根据统计数据,2020年中国货物进出口顺差一共37096亿元(约合5600亿美元)。

也就是,将近50%的货物贸易顺差是纺织品贡献的。

我国纺织服装业出口占全球四分之一,产能占全球三分之一,是全球最大的纺织服装产品生产国和出口国。

▲2001-2019年度服装及衣着附件出口趋势

(单位:亿美元)

纺织产品尤其是棉制品,我国一直处于供不应求的局面。

所以,需要进口大量的棉花,满足国内需求。

中国2020/2021年度棉花产量约595万吨,总需求约780万吨,缺口达185万吨。

新疆棉产量520万吨,占国内产量的87%,这也是为何我们说新疆棉花中国自己都不够用。

虽然新疆棉花产量大,但最顶级的新疆长绒棉只占全部产量的2.3%,大部分都是普通棉花。

像国内很多服装或毛巾生产厂家,你想用新疆长绒棉还需要单独加钱。

所以,仅仅从供需角度来说,根本不用担心新疆棉花卖不出去。

中国使用的大部分优质棉都依赖进口,而美国是我国五大棉花进口国中的首位国家。

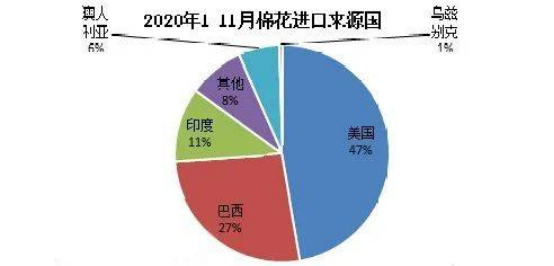

▲2020年1-11月棉花进口来源国

这次打击新疆棉花,目的就是让中国纺织厂去更多地使用来自BCI认证的棉花。

这几年,国外的棉花要比国内的便宜很多,如果大量国外棉花涌入国内,势必会打击国内棉花生产。

所以,中国国内一直有进口配额。

所以,BCI这次搞动作也有向中国倾销棉花的目的。

而卖家则可能来自美国、澳大利亚、印度!

为什么BCI如此强硬?

为什么NIKE、Adidas、优衣库冒着丧失中国市场的巨大损失也要站队BCI?

表面是争议,背后都是利益。

中国在很长时间一段时间扮演着“世界工厂”的角色,这种所谓的国际代工,虽然创造了大量就业机会,但挣到的却是最微薄的利润,这背后有太多的无奈。

美国媒体《波特兰商业杂志》曾对NIKE运动鞋的成本构成进行过揭秘,每生产一双NIKE鞋,所需的平均成本只需要25美元,而售价却高达100美元。

像NIKE这样的服装时尚品牌护城河非常浅,他们大多数都是轻资产跨国公司,主要输出的都是设计、理念,而具体的产品制造执行都是交给外包代工厂。

那么在产品质量相差不大的情况下,这些品牌如何维持自己的溢价能力呢?

靠的就是品牌价值维护!

▲耐克品牌生态价值示意图

尤其是在中国品牌还未走红世界,西方品牌掌握行业话语权的背景下。

人权、环保都是他们维护品牌价值的杀手锏。

试想购买一件H&M等品牌的衣服,就能为保护地球做出自己的一份努力,就能挽救一个在第三世界强制劳动的童工。

这不是非常符合西方的主流价值观嘛?

至于真实与否,这不是品牌方所关注的,他们只关心加入这个概念后,自己的服装能多卖多少钱!

而BCI就成为最大的裁判者,你生产的衣服好不好,就它一句话。

一流的公司做标准,二流的公司做品牌,三流的公司做服务,四流的公司做价格!

▲纺织品全球循环标准

通过这种“标准”的威胁,让生产厂商不得不接受他们所提到的标准,对所有环节进行认证,验厂,持续从各个环节收取“过路费”。

所以,破局之道,首先就是抵制BCI这种以西方主导的标准体系。

中国在全球纺织业的地位是不容动摇的,不仅是生产规模最大的国家,也是产业链、品类最齐全的国家。

2020年规模以上企业服装产量223.7亿件,相当于为全世界人口每人提供2.94件衣服。

当所有中国工厂都团结起来,不玩BCI这一套之后,以目前中国的生产能力,全世界任何一个国家都不能替代。

到时候大家就会坐下来,继续探讨标准该如何制定。

更好的办法则是建立一套自己的认证体系,并且讲好故事,在全球得到认可。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/HviSfEYxtP5PeO0JRkdEdQ

未来小米还值得投资者有怎样的期待?创业十年,投资者该如何看待不断成熟的小米?

过去一年,全球手机市场风起云涌,整个行业格局被完全颠覆。

纵观整个行业,5G换机潮爆发,用户换机需求被激活,在2020全年中,5G手机销量占比已经超过半数。但另一方面,突袭的疫情让产业供应链体系一度中断,致使智能手机总出货量较2019年同比小幅下滑。

进一步聚焦,小米凭借对行业的准确研判、危机中的极速响应,以及技术引领行业的匠人精神,获得17.5%的销量增长,让其成为全球增速最快的手机品牌。随着新机型的持续发布,小米有望进一步扩大全球市场份额。

尤其在小米刚刚发布的年报中,得益于手机业务市场份额的增长,小米全年营收、净利稳健增长,超出市场预期。

但这却并非小米年报的全部重点,手机业务逆势突围,其价值不仅仅在于业绩增长之上,更在于整个生态系统的核心竞争力得到显著增强。

如今的世界格局无比复杂,这就让小米的逆势增长显得弥足珍贵。未来小米还值得投资者有怎样的期待呢?创业十年,投资者将应该如何看待不断成熟的小米呢?

01 小米新起点

这是小米(01810.HK)过去最好的一份财报,但同时也可能是未来最坏的一份财报。

在小米致投资人的公开信中,雷军明确强调,小米已为未来十年打下坚实的基础,胸怀巨大的信心和明确的方略。2020年财报的优秀表现,既是对小米创业十年的最好答卷,也是小米未来十年的夯实地基。

纵观整份财报,小米业绩的最大看点就在于营收和净利润的双增长,在经济不那么景气的当下,小米分别用19.4%和12.8%的增长,向世界展示了小米的无限潜力。

对小米业绩贡献最大的,无疑就是核心主业手机业务。2020年,小米手机业务营收1522亿元,同比增长24.6%,重新获得高速增长。仅手机业务一项,就给小米贡献了132.04亿元的毛利润,同比增幅达50.8%。

从销量上看,小米手机全年出货量超过1.46亿台,同比增长17.5%,是全球出货量净增最多的智能手机厂商。

销量提升背后,更让投资者关注的是客单价的提升。出货量增长17.5%,但手机业务营收却增长24.6%,这就意味着小米平均单台手机客单价提升了6.7%。

在过去,小米主打性价比,因此就被贴上了“低价”的标签,但在2020年小米用现象级的拳头产品小米10,打破了市场的质疑,自此小米手机成功站稳高端市场。包括小米10系列、小米11等在内的3000元以上的高端机型,小米全球销量近1000万台。

尤其在海外市场,小米更是显示出了惊人的增长爆发力。2020年,小米对境外渠道进行了系统性的优化,致使全球境外运营商渠道出货增长380%。在拉美、中东、非洲市场,小米市场份额均跻身前四,中拉美地区出货量同比增长215.4%,市占率提升至9.1%,已经成为中国制造的典型代表。

除手机业务外,小米AIoT业务和互联网业务也均表现出色,获得不俗的业绩增长。从整体来看,小米各条业务线只有增长的快慢,并无明显的短板。

具体而言,小米互联网业务全年营收238亿元,同比增长19.7%,虽然增速不及手机业务,但在第四季度,广告业务的单季营收达37亿元,再创历史新高。毛利率由2020年初的57.1%提升至68.4%,互联网盈利能力呈现不断增强趋势。

AIoT业务方面,随着“手机 X AIoT”战略的不断推进,小米用户数高速增长,至2020年底,小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.25亿台,同比增长 38.0%。

拥有五件及以上连接小米AIoT平台设备的用户数达到 620万,同比增长 52.9%;米家 App 2020年12月月活用户数达到 4500万人,同比增长 22.1%。三项指标再次刷新历史最好表现。

过去一年,小米的智能电视业务依然领先行业,全球出货量达到1200万台。据奥维云网数据,截至2020年第四季度,小米电视在中国大陆出货量连续第八个季度稳居第一,全球智能电视出货量稳居第五。

此外,空气净化器、扫地机器人、智能摄像头等细分品类,小米的出货量也位居行业前三。

2020年,境外市场的营收贡献占比已达一半,小米已成为了一家真正的全球化公司,这是未来十年小米的全新起点。

02 行业重塑者

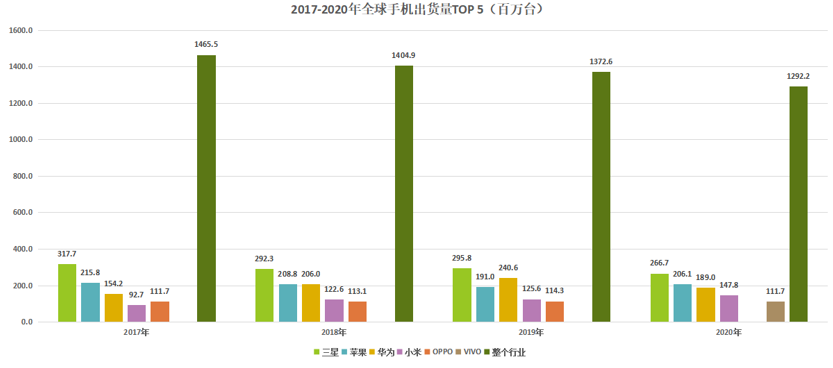

过去三年,全球手机大盘表现萎靡,手机出货量由14.66亿台下降至12.92亿台,三年下降了11.8%。

尽管整个行业不算景气,但全球手机品牌却表现出了不同的走势,一语以蔽之:传统巨头滑坡,中国力量崛起。

三年间,全球手机龙头三星的出货量由3.18亿台下降至2.67亿台,降幅为16.1%,远超大盘。苹果虽然拥有大量的“果粉”,但2020年的出货量却依然比2017年少了4.5%,同样处于微降趋势。

反观中国品牌,华为、小米分别在三年间增长22.6%和59.4%,成为全球市场的最大赢家。

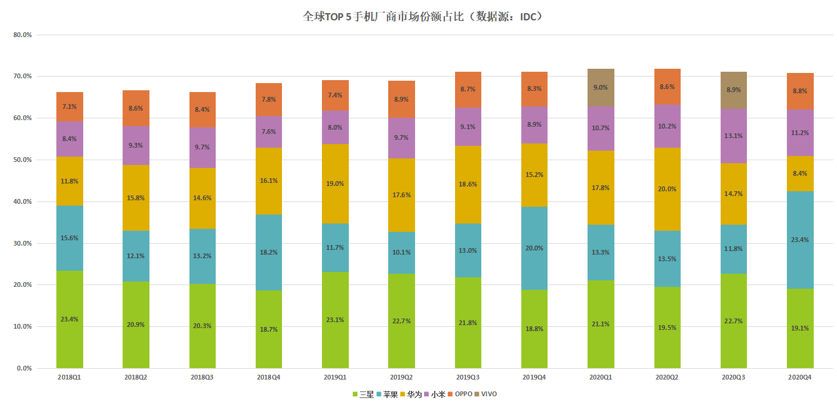

如果将分析的口径缩小至季度,并刨除掉大盘带来的影响,仅考虑各品牌在行业中的市场占有率,就会发现只有小米一家是在始终增长的,并且增速从2020年开始骤然加快,其他品牌均开始显露颓势。

所有品牌中,苹果的情况最为特殊,其每季度的市场占有率波动较大,呈现出明显的季节性变化。

究其原因,是因为“果粉”已经较为固定,他们换机的动力完全由新款iPhone来驱动,每年四季度苹果都会推出新款iPhone,由此会让苹果每年四季度的市场占有率大幅提升。但苹果想要继续拓圈,也并不容易,从全年出货量看,苹果出货量的整体走势实际也是微降之中。

放眼整个安卓手机阵营,小米是唯一能够持续不断提升市场份额的品牌,尤其是在疫情突袭的2020年,小米出货量逆势大幅增长,并用小米10超强的品质,站稳高端市场。

小米正在重塑市场对手机行业的传统认知,而投资者也正在改变对小米的期待。

之所以小米能够重塑整个行业格局,其主要凭借三大优势:对整个行业的准确研判、危机之下的快速响应、技术引领行业的匠人精神。

一直以来,通讯行业已经早有共识,那就是手机行业的需求将在2020年集中释放。回过头来看,大家猜中了结局,但却并没有猜对过程。疫情让消费者的换机需求被迫推迟,5G换机潮也并未能够抵消掉疫情带来的全部影响。

2019年,几乎所有手机厂商都拼命产出4G手机,希望再多赚一把,只有小米保持冷静,没有选择冒进,而是采取稳健的经营策略,保持健康库存水准的同时,专注现金流,大幅提升集团的抗风险能力。

正是这样理性的经营策略,才能保证小米能够轻装上阵最先迎接5G挑战,小米10成为全球5G手机中的明星,站稳高端市场。准确的市场研判让小米在一开始就快人一筹。

尤其2020年初,疫情利空叠加5G换机潮,整个智能手机市场迎来前所未有的机遇与挑战。大批4G机型滞销,能够及时推出新款旗舰机型的厂商凤毛麟角,而小米正是其中之一。

凭借对于行业的准确研判,小米在所有竞争对手之前发布小米10,提前抢占5G旗舰机市场,挤压竞品空间,并获得奇效。

疫情影响下,安卓手机供应链场景受限。提前抢占市场能够尽早对配件进行预订,生产规划和排产周期就可以牢牢掌握在自己手中。从数据上看,小米已经获得成功,危机之下的快速响应让其成为行业“逆行者”。

最后就是小米始终坚持的精益求精的匠人精神。在小米内部,有三大永不更改的“铁律”:技术为本、性价比为纲、做最酷的产品。这让小米勇于创新,勇于投入,始终致力于引领行业潮流。

过去三年,小米在影像、有线/无线快速充电技术、AI、IoT平台等关键技术领域赢得了一系列长足发展,建立了在全球业界的领先优势。这背后,是小米技术研发领域坚定而持续的巨大投入。仅过去一年,小米的研发投入就接近百亿,同时雷军明确,今年的研发费用还将同比增长30%以上。

对于短视的企业而言,研发的投入影响了短期的业绩,但对于注重长远的企业,科学有效的技术研发,才是企业不断前景的核心动力。技术引领行业的匠人精神,让小米成为过去十年手机行业的“最大黑马”。

疫情只会让5G换机潮推迟,而不是消失。随着疫情的逐步控制,全球手机市场也有望恢复,而扮演行业“重塑者”的小米,无疑将受益匪浅。

03 两个“流量池”

手机业务逆势突围,这带动了小米过去一年业绩的增长,但如果仅仅停留在业绩层面,那么投资者的格局就有些小了。除业绩增长外,手机业务的增长更能带动整个生态系统核心竞争力的大幅提升。

实际上,手机业务能够为小米带来“双重流量”,首先是经营现金流,能够给让小米稳定盈利,这一点已经在财报中有所体现。在另外一个层面,手机业务还能给小米生态带来庞大的数据流,这才是埋藏在小米生态中的更大价值。

从“手机 + AIoT”到“手机 X AIoT”,生态已经成为小米的核心竞争力。数据层面看,过去三年,小米的AIoT业务和互联网业务分别增长53.8%和48.9%,成为小米业绩增长的新动力。

当然,营收层面的增长仅是表象,在实际的业务运转中,小米已经铺开了一张“无形的网”。在这张“大网”中,手机是一切 AIoT的枢纽,而其他 AIoT产品和互联网产品,则丰富了变现的途径。

手机业务能够为小米生态“网”贡献源源不断的流量,而手机销量大幅增长,也就意味着这块流量将同步高速增长。

2020年,小米小米AIoT平台已连接IoT设备数同比增长 38.0%,但拥有五件及以上连接小米AIoT平台设备的用户数却增长 52.9%,从侧面反映,小米生态中用户的粘性在显著增强。

对于小米,业绩固然重要,但同时投资者也应该透过业绩看到更长远的生态本质。随着小米生态的不断完善,AIoT业务和互联网业务的价值将被持续放大,这也是小米的长期价值所在。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jEpxHsET3prIFCCFO0yzAQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/RQI0f5WEZyUd8i_5aRaHRA

雷军:半生追赶乔布斯,如今对标马斯克。

雷军:半生追赶乔布斯,如今对标马斯克。

屡传造车,屡次否认的小米造车,终于伴随着一则港交所公告实锤,受此利好消息影响,3月31日,小米股价开盘拉升了2.54%。

昨日,小米公告准备投入100亿美元造车,在当晚举行的小米春季新品发布会上,雷军用近半小时的时间,讲述他与小米造车的新故事。

“我决定亲自带队,这是我人生最后一次重大的创业项目。我深知做出决定意味着什么,我愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉,为小米汽车而战。”

雷军还晒出了2013年他和特斯拉创始人马斯克的合影,随后表示,他曾两次拜访马斯克,并成为特斯拉的车主。

“此后七八年,投了十家电动汽车公司”。

在这十家公司中,有两家便是国内“造车四小龙”的蔚来和小鹏。早在 2015 年和 2016 年,雷军创立了顺为资本,并先后投资了蔚来汽车和小鹏汽车。尽管雷军在两家公司上市时的持股份额均不到 5%,但在小鹏的4 亿美元 C 轮融资中,小米又通过旗下注册在英属维尔京群岛的 Fast Pace Limited 公司投资了 5000 万美元。有趣的是,后来小鹏的千亿美金市值一度超越了小米。

虽然对电动汽车很感兴趣,行业风口也正在盛行,但“电动汽车,做还是不做,是个问题”。尽管相继公布了定速巡航、小米手机NFC车钥匙等200多项专利。雷军和小米还是曾为此几度犹豫不决。

众所周知,汽车是涉及上下游产业链最多、最复杂的行业,同时也是一个烧钱的项目。“百亿级的投资,三五年才能见效”。

但新造车的时代机遇也摆在眼前,雷军说,“过去75天,我们有85场业内拜访沟通,四次管理层深度讨论会,两次正式董事会。”

雷军表示,小米拥有1万多人的研发团队,有稳健增长的全球第三手机业务,有最好的智能生态,还有1080亿元的现金储备。换句话说,造电动车的两大支柱,技术和资金,小米都准备好了。

根据目前的信息,小米将全资造车,所有的钱自己出。也有业内人士指出,小米未来大概率会为汽车总公司单独融资。

“今天小米已经有一点点积累,是值得我们大干一场的时候”,豪言堵上人生全部荣誉的雷军,正式开启了其人生的最后一次重大创业。

回顾小米过去11年的历程,小米从0到全球前三手机厂商,创造了一段奇幻旅程。雷军及其管理团队打磨出的“用户思维”、“产品思维”等成功之道,已经在蔚来等造车新势力企业中成功应用,甚至“用户学”在蔚来还演化出了“拜蔚来教”。

小米有很多成功之道,但客观看,小米手机发展过程中也曾踩过三大坑,雷军主导造车过程中需要避免再踩坑。

性价比不可取,新造车无低端

此次小米宣布造车,网友们纷纷评论,“年轻人的第一台车来了”“19999元,小米新车开回家”。可见,大众已经对小米有一个固有的认知,即极致性价比。

极致性价比曾是小米的杀手锏,2011年10月小米 M1智能机以1999元的低价横空出世,瞬间引发了抢购热潮,此后还推出了F码这种特殊产品。但在2020年,一句“得屌丝者得天下”,雷军怒开清河大学副校长,小米迫切的高端化心情可见一斑。

在这次小米的新春发布会上,雷军发布小米11 Pro 、小米11 Ultra两款手机,分别自封“安卓机皇”,“安卓之光”,但最高卖到7000元的高昂价格,消费者是否购买才是最终认可。可以说,小米手机的高端化之路仍存不确定性,毕竟华为手机退出后,iPhone 12、OPPO Find X3和一加 9 Pro等机型仍具有很强的竞争力。

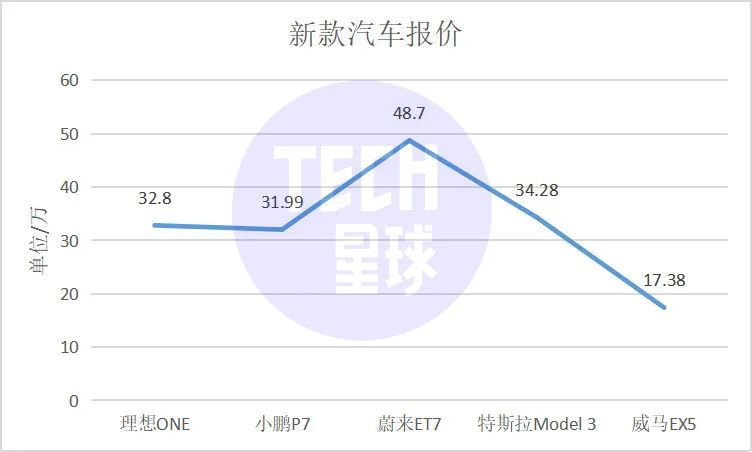

与小米手机用极致性价比敲开智能手机时代大门不同,国内造车新势力基本选择了高端化定位切入市场。主力车型的售价基本超过30万,略高于奥迪A6和宝马i3的售价。

根据公开报价整理

最典型的是蔚来,首款车型ES8指导价格在46.80-62.40万元,不仅车型定价高,花3000万举办首场发布会,在北京租下每年800万租金的展示厅,提出贵宾般的用户全生命周期服务,李斌努力向市场宣讲在新造车势力中,蔚来就是国产BBA。

新造车三杰中,仅有理想做过售价仅为5万低速电动车SEV,2018年2月李想宣布关闭SEV项目。此后唯一的新车型理想ONE售价提到了30万以上。

小米新造车项目不能走低端,“五菱宏光MINI EV月销3万,轻松打败特斯拉Model 3,有人觉得五菱比特斯拉强吗?”小米新造车绝对不能走性价比路线,这条路会被国产特斯拉打压的体无完肤,毕竟规模量产的特斯拉2020年销量已经达到50万台,远超蔚来、理想、小鹏的4.37、3.26、2.70万台。

在30日的发布会上,雷军也提到会造“高品质新车”,似乎暗示小米新车会走高端化路线。与手机不同的是,换电服务、高配内饰这些都能成为小米新车的高端支撑。雷军可多维升级小米新车的定价服务。

飙硬件是歧途,智能比车更重要

小米早期手机主打硬件配置,每代旗舰机都在强调顶配,性能发烧。小米手机早期不太主动工业设计,号称“没有设计就是最好的设计”,但是硬件性能一定堆到最好,在很多人记忆犹新的安卓机比拼跑分时代,小米手机也多次拿下桂冠。

太过注重比拼硬件,加上MIUI和米聊的铁人三项搭建的不甚成功,互联网业务在小米占比仅在10%左右,外界对小米的定位一直是家硬件企业。因此,小米在港股的股价长达22个月跌破发行价,直到2020年的12月28日,小米 11 发布后,小米的股价最高才涨到33.75港元,接近发行价的两倍,完成雷军在小米上市时,兑现让当时买入的投资人赚2倍的诺言。

而新造车势力的崛起,硬件性能固然重要,但更多的卖点在于智能。

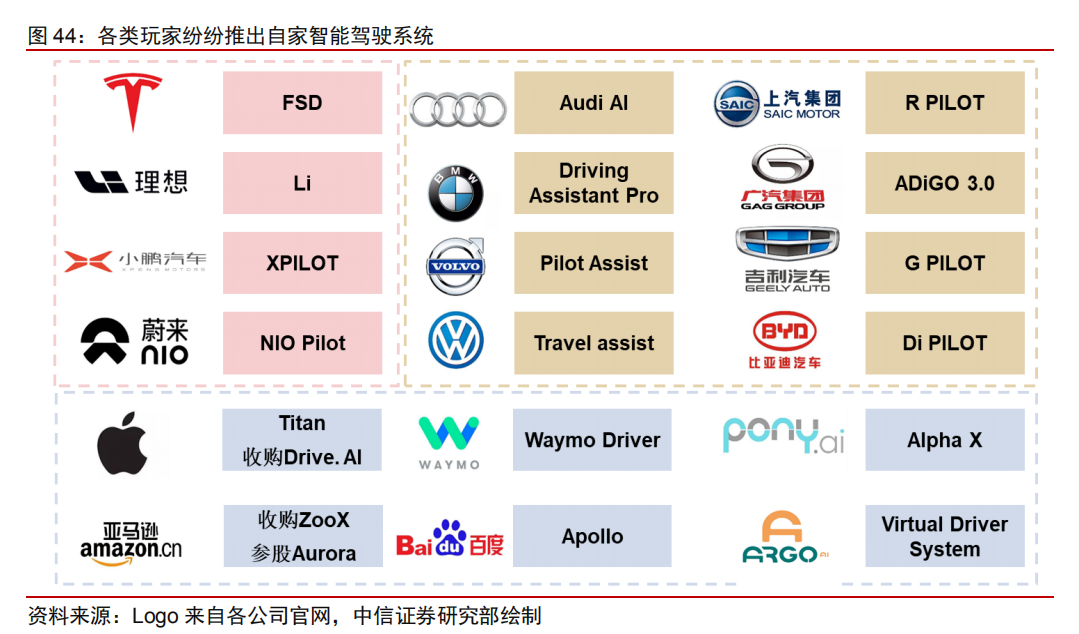

所谓“智能汽车”,除了要搭载先进技术,能够进行信息互联之外,最重要的还是得具备部分或完全的自动驾驶功能,要知道智能网联技术或有望重塑行业利润链。

根据摩根士丹利近期的分析,特斯拉FSD完全自动驾驶功能将占据其市值三分之一,汽车电子占比已经成为Model3 成本价值占比最高的部分之一,仅次于动力和电池系统,中金认为蔚来汽车软件将占到其市值的二分之一。

以特斯拉Model3为例,其全系标配了L2级自动驾驶、全速自适应巡航、车道保持辅助等功能,并且还可选装L3级自动驾驶、驾驶道路交通标识识别、自动泊车入位。

被称为最具国产特斯拉相的小鹏也走上智驾的道路,近日更是靠NGP功能完成广州到北京3000公里远征,与“电车一哥”特斯拉相比,小鹏P7的辅助驾驶也并不落后。

而早已布局自动驾驶7年的百度,更是不容小觑的力量,虽然今年才押注造车,但百度Apollo不仅是国内唯一一家可以与谷歌Waymo相抗衡的自动驾驶科技公司,也是BATHM中唯一一家有L4级自动驾驶Robotaxi上路运营的科技互联网企业。

而根据以往的定位,小米是一家硬件公司,利润则是需要互联网服务去垫高,因此在造车这件事上,要想在一众“造车新势力”杀出重围,小米依然可能不会选择用技术去对标别的车企,而是用软件服务去开辟一条新的入口。

不过,智能驾驶这件事情,小米目前并没有特别深厚的积累。

根据AutoLab的一项统计,蔚来的汽车相关专利数最多,达3939个,特斯拉在全球范围内汽车相关专利总为2008条,BATHM中仅有百度能与新造车势力头部品牌打成平手,而小米在自动驾驶相关的专利上仅有一项。

根据公开资料整理

不过,值得一提的是,小米投资了自动驾驶初创公司Momenta,这家公司拥有辅助驾驶到自动驾驶的完全解决方案, 后续并购还是使用技术服务还有待观察。

造车不是一锤子买卖,后续能给车主带来的体验感,更为重要。因为智能车是继智能家居、智能办公、智能工厂后的第四大智能场景,蔚来有每月价格1000元的无忧服务包,特斯拉也有OTA加速、续航升级、FSD(完全自动驾驶能力)、高级连接服务(在线影院、卡拉OK)等琳琅满目的智能升级服务。

“让每个人都能享受科技的乐趣”,这是小米当初赢得市场的目的,更是小米能赢得市场的原因。但讲求极致性价比,如何切换到智能服务优先的思维下,是小米进入“新造车”世界前需要先解决的功课。

无核心技术无前途,能力即地位

华为手机在国内市场能够打败三星,硬刚苹果的的底气,无疑是因为其拥有芯片设计等核心技术能力。反观小米,因为与高通的患难兄弟关系,以及澎湃芯片投入太大的情况下,小米自供应芯片的决心一直不足。并且,未曾遭遇华为在海外市场被禁用谷歌GMS的经历,小米也没有过开发移动操作系统的野心。

缺乏核心技术能力,一度也让小米手机亮点不够突出,湮没在一众安卓机中。雷军也为此很苦恼,在2019年的一次采访中,雷军不解的说道:“我不知道为什么做整机就叫没技术,难道制作汽车一定要有发动机吗?发动机以外的东西就不叫技术了吗?”

目前涌入“新造车”领域的企业已经达到100多家,小米造车如果继续没有核心技术能力,那即使小米整车设计能力再强,在用户眼中依旧是缺乏核心亮点,届时高端市场难突围的现象依旧会存在。

而对于新能源汽车来说,核心技术主要是指电池、电机和电控,即人们常说的“三电”系统。实际上,自动驾驶芯片、智能网联系统、超级充电技术等等技术都非常核心。特斯拉能够在造车新势力领域一骑绝尘的原因,就是自研了绝大部分核心技术。

特斯拉自研技术

蔚来汽车创始人李斌曾直言,自动驾驶芯片技术难度不大,比手机芯片容易。但近日,蔚来却宣布由于芯片短缺,公司决定自2021年3月29日起,合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。据行业猜测,蔚来短缺的可能是比自动驾驶芯片技术等级更低的车载MCU芯片以及IGBT芯片。

拥有自研芯片等核心技术能力,不仅意味着能够抵御各种黑天鹅事件,避免被迫停产。更重要的是,能够将行业定价权掌握在自己手中。

目前,蔚来、理想、小鹏也有部分技术创新,但特斯拉在自研核心技术+超级工厂的优势下,向国产“造车新势力”发起了价格战。尽管频频降价被消费者吐槽为割韭菜,但特斯拉Model Y刚上市就立刻引发全网抢购,导致官网瘫痪,也足以说明“降不降价是选择,但能降价是能力。”

小米造车需要具备这种能力,才能避免被一众已经具备先发优势的造车新势力围堵。

对于造车,雷军坦言,他和小米已经做过充分调研。现在行业还有困惑的是,起步略晚的小米造车,首期100亿元的投入能够支撑其走高端、做智能化研发、攻克新造车核心技术吗?

这一问题,根据3月25日恒大汽车发布的2020年年报,或许可窥一二。据恒大汽车业绩会透露,恒大自2019年以来,造车上已经累计投入474亿元,在整车研发设计、动力电池、自动驾驶及智能网联等领域的投入为249亿元。

小米为造车准备的资金“弹药”也并非特别充裕,决心“赌上一切”造车的雷军,能够如何改变新造车行业,拭目以待。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/dgSdor66-zV28sxSNcL_YQ