给我一个在看,我能撬动整个星球

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/-oZ0hs2PikUry_e5WviWPQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

给我一个在看,我能撬动整个星球

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/-oZ0hs2PikUry_e5WviWPQ

又是一场大崩盘,无数人惨遭无差别绞杀!

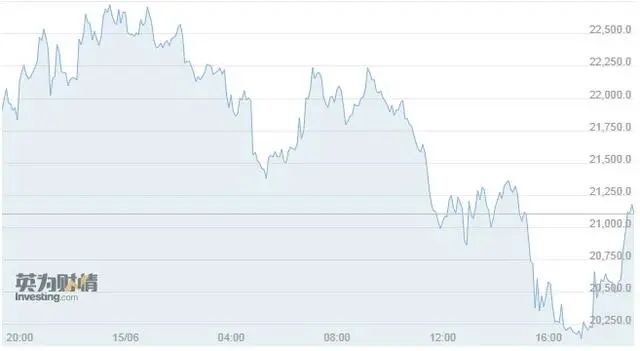

6月14日,比特币再次上演高台跳水,单日暴跌近10%,一度跌破20000美元历史关口,创下自2020年12月以来最低水平。

而这样的崩盘,才刚在一天前上演,当时更加惨烈,比特币在6月13日一天时间,就瀑布般暴跌17%,光在期货市场就埋了21.7万人,超过64亿人民币财富灰飞烟灭。

可才过了一天,就有不知死活的赌徒冲进去博反弹,随即再次被狠狠教做人,代价则是超过17万人被洗劫,近50亿血汗钱又打了水漂。

一周跌没了3成,比特币尚且如此,其余一众虚拟货币更是惨不忍睹,空气币归零只需要一瞬间,上百万币圈投资人哀嚎遍野,数不胜数的赌徒,财富被一夜归零。

更让人绝望的是,从去年11月的历史高点6.9万美元开始,比特币至今已跌去了70%,几乎是一路向下,看不到任何复苏的苗头。

而这一切还没结束,整个市场的暴跌还在持续!

真是一场游戏一场梦,可悲的是游戏早结束了,很多人的暴富梦还没醒!

二

最惨的国家和个人,一夜回到解放前!

世界首富马斯克,也惨遭深度套牢。

作为“币圈教主”,同时身为狗狗币CEO,马首富曾三天两头就给狗币站台,但马斯克最钟爱的还是比特币,同时旗下特斯拉也重仓比特币,在2021年初,特斯拉以均价3.5万美元/枚的价格耗资15亿美元建仓比特币,如果期间没有减仓的话,如今都处于巨额亏损状态。

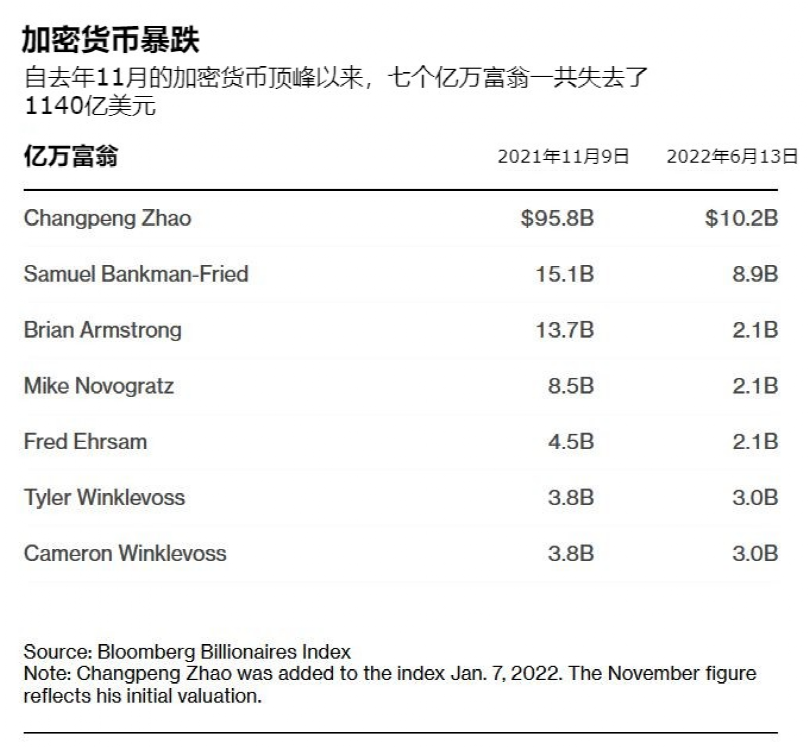

损失最多的人,还得属去年才登顶世界华人首富的币安老板赵长鹏,彼时凭借900亿美元身价,超过了农夫山泉的钟睒睒,取代马斯克成了币圈新“话事人”,一时更是将炒币暴富的神话吹到了高潮。

然而时隔半年,华人首富的纸面财富就跌回了原形,从958亿美元跌到仅剩102亿美元,整整跌没了856亿美元,约5800亿人民币财富人间蒸发,相当于90%的身价归零,被币圈戏称“一夜返贫”。

相较于这些首富,损失的不过是一时的账目财富,但这种悲剧如果摊到一个国家头上,则可能是毁灭性的灾难。

2021年9月,中美洲一个只有650万人口的国家萨尔瓦多,成了世界上第一个将比特币作为法定货币的国家,该国总统布克尔力排众议,宣布将国家的货币押注在了比特币上,用以取代美元。

为此萨尔瓦多先后多次出手买进比特币,并在全国部署了200多台比特币ATM机,持有者可以自由将手上的币兑换成美元。

惊人巧合的是头一天刚买了400枚币,第二天就迎来了币价暴跌,一天就损失300万美元,不过这个总统和国家都比较头铁,币价越跌越买,花费资金已经有上亿美元。

比特币持续的崩盘,几乎快将这个国家逼入绝境,外汇储备本就捉襟见肘,投资的比特币价值而却接近腰斩,甚至已经威胁到了这个国家的财政。

据外媒报道,萨尔瓦多需要在6月15日左右支付一批2035年到期的外债利息,约为3825万美元,而蒸发掉的比特币价值已超过4000万美元,令本就贫穷的国家更加雪上加霜。

去年宣布all in 比特币不久遭遇暴跌后,这个乐观的总统还跟外界打趣说,“要去麦当劳打工挣钱”。

而如今,全球第一个因比特币破产的国家,正越来越逼近萨尔瓦多。

三

一币一别墅,注定只是币圈赌徒们的黄粱一梦。

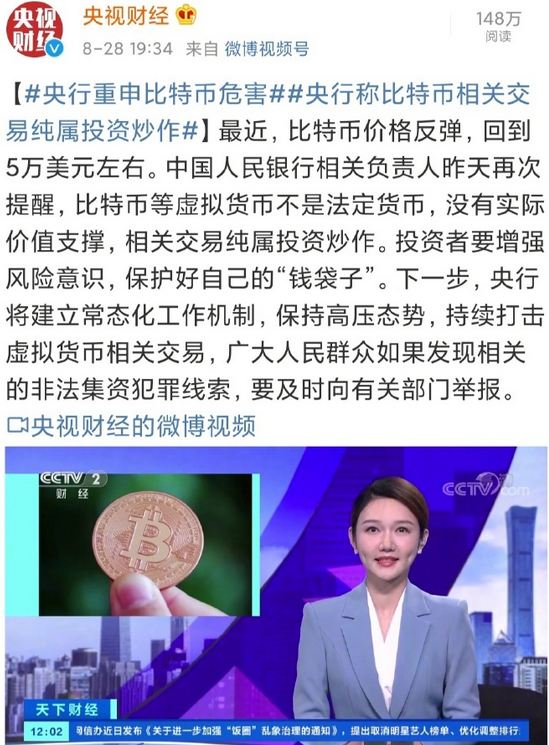

国家早已三番五次的明确提醒:比特币等虚拟货币的交易,就是纯属投机炒作,没有任何价值。

银行封禁、微信支付宝叫停,都还是无法打消很多赌徒对“一币一别墅”的虚妄念想,他们不惜将钱转给私人,甚至翻墙到国外,也要把自己的血汗钱押注在这一场空中楼阁般的赌场里。

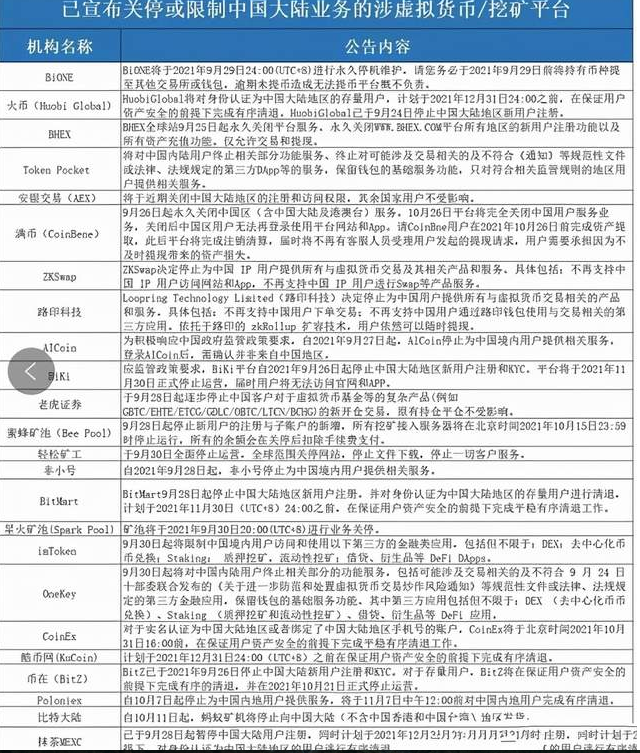

国家在近两年时间里,将国内大大小小的虚拟币交易所全部赶出中国,禁止地方为虚拟币挖矿提供场所和便利,一大批国内知名的交易所要么关门大吉,要么将家当迁往国外。

拆庙赶和尚,国家一方面是为了打醒那些装睡的人,另一方面是紧急叫停虚拟币挖矿对电力的严重浪费,有些地方的电力不足已经影响到了正常实体经济的发展。

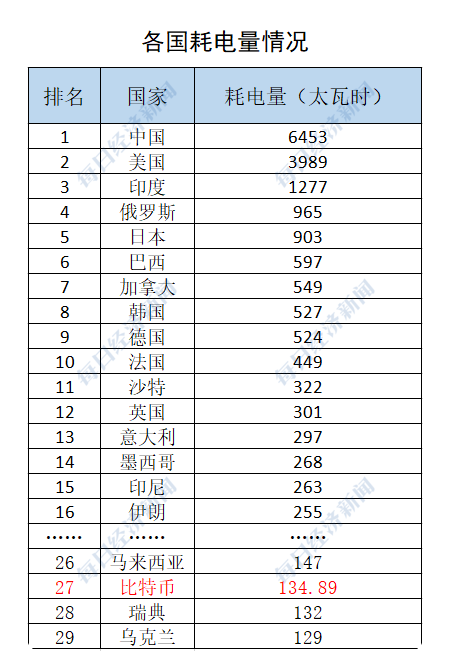

很多人对挖矿的危害性认识不足,去年10月,江苏排查省内虚拟货币“挖矿”行为发现,仅仅江苏查出来的搞虚拟货币“挖矿”案件,一天耗能就高达26万度!

这是什么概念?

26万度电的产生需要消耗78吨煤炭,是866个家庭正常一个月的用电量总和。

这才是一个省,跟之前挖矿大省新疆、四川不可同日而语,全国算起来,该有多少?

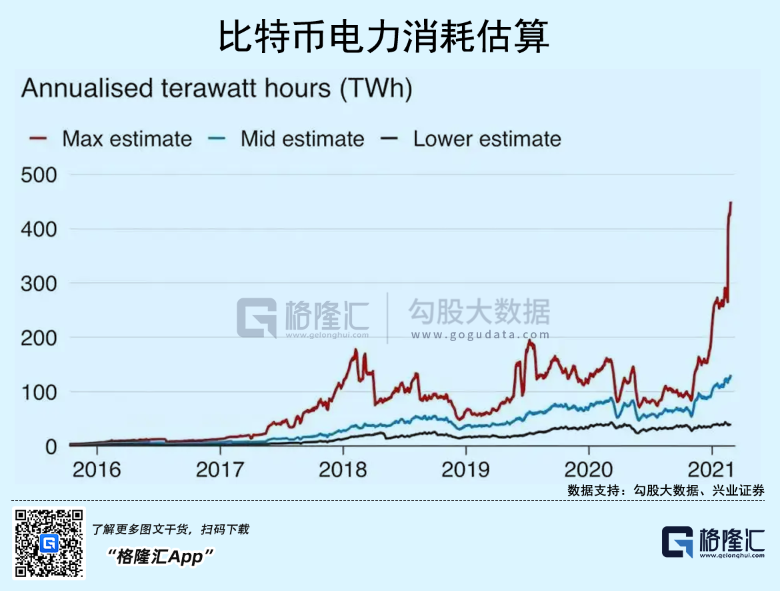

有相关机构经过测算,只是比特币挖矿,1年的耗电量,就超过瑞典全国的用电量。

如果再纵容这种浪费不管,结果只会是飙涨的电费和生产成本,分摊到全国老百姓的头上,每个无辜的国人都被迫得为这种浪费买单。

不干掉这种行当,就是对其他人的不公。

四

没有买卖,才能没有伤害!

赌徒们今天流下的泪水,都是昨天为了暴富梦淌下的口水。

在中国,我们绝不会承认比特币这类无政府主义的狂欢,我们的法定虚拟货币,永远只有数字人民币这一种。

更何况比特币至今都有难以言说的背景,美国更是在背后扮演了十分不光彩的角色,借比特币等虚拟货币搜刮全球财富、扰乱他国正常的金融市场,正是华尔街大鳄们长期乐此不疲的事业。

一个马斯克,三两句话就足以左右一个山寨币是上天堂还是下地狱。

全球虚拟货币市场,大半的仓位都掌握在美国资本手上,指望这样的所谓货币被中国承认,无异于将我们人民币的命运再一次交到美元的手上,就是在自掘坟墓!

狠狠撕下其伪装,不再为虚无缥缈的狂欢买单,就是我们能做到最好选择。

不参与这个赌场,就已经跑赢了99%的人!

这场21世纪人类最大泡沫的破灭,很可能已进入倒计时!

作者 | 万连山

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

1. 比特币总量有限,能保值。不少人认为它是一种比黄金更能避险的储存方式。 2.全球放水背景下,股价普遍偏高,投资比特币似乎是个能产生超额收益的机会。 3.多米诺效应:大家都买了,我不买就亏了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6Sl8uhWl2uX4d4OWBd9MoQ

创建于2008年底的比特币,在2010年首次产生价格(0.0025美元),十年间价格上涨了1080万倍,市值破5000亿美元,相当于花旗银行与摩根大通的总和。

比特币为何暴涨?它,是货币放水时代的虚拟资产泡沫,还是一种新型的货币及金融体系?数字货币是否有可靠的经济学逻辑?

本文不预测比特币及数字货币的价格走势,也不指导数字货币投资,只是从经济学的角度理解数字货币背后的金融逻辑。

野猫银行

比特币,类似于一种投机性的虚拟资产。

它上涨的的逻辑,与黄金类似,是全球金融稳定的晴雨表。新冠疫情以来,各国货币大规模放水,货币贬值预期加剧,市场追逐房地产、股市及比特币等避险资产,比特币价格由此走高。比特币这轮价格上涨,与房价、股价类似,属于通胀现象。

比特币,还是一种超主权的数字货币及跨国界的金融体系。

股市、房地产被法币定价,其流动性受到国家金融制度的约束,但比特币不存在这个问题,它是一个资金跨国流动的灰色通道。

比特币,作为投机性虚拟资产,它已经成熟了。作为超主权货币及新金融体系,数字货币还处于稚嫩期,从比特币到以太坊,再到Facebook的Libra,都还处在探索期。

数字货币的未来前景如何?

我们知道,数字货币之所以惊艳世人,是因为其有别于法币,是一种私人货币。或许,天下苦法币久已,货币的非国家化、私人化备受期待。

其实,在人类货币历史长河中,私人货币出现的时间远比法币更早,私人货币使用的周期也比法币更长。在农耕时代,很多地方使用的货币,如贝壳、石币、稻谷、羊皮、金银等,都是私人货币。工业时代早期的货币,是私人银行发行的种类繁多的银行券。

从1836年第二银行被终止,到1913年美联储成立之前,美国经历了长达70多年的自由银行时代。这段时期是私人银行的私人货币时代。当时没有中央银行,州立私人银行发行的各类银行券成为人们日常所需的货币。

这是私人货币野蛮生长的时代,也是美国金融体系萌芽、成长的时代,与今日的数字货币格局颇为相似。

1810年,美国只有88家州立银行,到1860年,州立银行增加到1562家,据估计,市场上流通的私人银行发行的货币超过10000种。这些州立银行的注册门槛极低,很多州都不需要任何注册资金及抵押资产。当时具有保护性质的单一制银行(不允许跨州经营)抑制了银行扩张,助长了小规模的州立银行膨胀。这些纸币,多以金本位著称,但不少是“空头支票”,缺乏足够的抵押物。

有些银行券的名字千奇百怪,有些还有特殊的绰号,如“蓝猴子”、“生病的印第安人”。人们不得不借助出版商印刷的“验钞指南”,识别假币以及货币价值。识别货币价值的依据是私人银行的资产规模及信用记录。

当时,很多银行并非开在城市中心,而是在偏远地区。这样有利于逃避顾客拿银行券上门兑换金银币。这种银行被称为“野猫银行”。这群“野猫”擅长“躲猫猫”,顾客平时找到他们兑换金银币都颇为困难,就更别说识别银行券的价值了。

这种混乱局面在今天是难以想象的,但与当下数字货币的局面颇为相似。

观察自由银行时代,我们可以看到一个货币-银行-金融体系是如何成长起来的。很少人注意到,当时的私人银行并不是储蓄银行,它是“银行和企业的混合体”。美国经济史学家乔纳森·休斯在《美国经济史》中指出:“19世纪早期的银行并不是现代意义上真正的商业银行,相反,它们基本上是投资俱乐部,认识到这一点非常重要。【1】”

货币相当于现代金融体系的总发包商。只有货币得到一定范围的使用,私人银行的信贷业务才能开展。早期的私人银行相当于现在的以太坊,他们发行了各种代币(银行券),前期主要任务是推广代币,也就是给代币找到应用场景。在中央银行制度中,基础货币的投放就相当于寻找应用场景。

寻找什么样的应用场景?

在法币体系中,税收是最基础的应用场景。从古至今,政府都规定以法定货币纳税从而强制民众使用法币。在2008年金融危机时,美联储跳过商业银行直接给企业贷款,在金融市场购买国债。这种相当于给市场投入基础货币,也是给美元扩张应用场景。

对于当时的私人货币来说,投资就是具有吸引力的应用场景。私人银行对外出售股份公开募集资金,投资者获得一定数额的银行券,然后投资当地的企业及项目。这就相当于数字货币领域的发行代币募资。今天,很多人感到困惑,数字货币的发行方总是在搞项目投资(割韭菜为多数)。早期的私人银行也是这么操作的,这其实是在推广自己的代币(银行券)。据估计,1860年美国新英格兰地区的银行部门所募集的总资金与制造部门的资金存量在一个级别上。

所以,早期的私人银行是发钞行和投资俱乐部的合体。

当银行券得到一定范围的认可及应用,私人银行开始更大范围的信贷业务。当时纽约和宾夕法尼亚的银行信贷规模比新英格兰更大,城市银行主要贷款对象是商人,农村银行的贷款主要给农场主。

这样,私人银行从发钞行晋升为发钞、信贷一体的金融机构,投资俱乐部的身份逐渐被淡化。

早期信贷资金基本是私人银行发行的基础货币。随着信贷规模扩大,私人银行扩张基础货币的压力增加。因为基础货币的发行需要金银作为抵押。另外,随着市场闲散资金增加,顾客的存款需求也在增加,这时信贷银行就逐步转变为中介机构,即吸纳存款、发放贷款的储蓄银行。

这样,私人银行进一步演变为发钞行和储蓄银行的合体。到1860年,美国前十大企业就有九家是储蓄银行。

如何评价自由银行时代?

中央银行及法币支持者批判自由银行时代金融秩序混乱、银行家道德败坏,认为私人银行制造了1837年金融大恐慌及多次银行挤兑危机。

但令人感到奇怪的是,自由银行时代(除南北战争外)并未引发通货膨胀,货币供应增速甚至还不如人口增速。从1836年到1860年,银行流通纸币增加了47.9%,银行存款总量增加了86.7%,银行资产总量增加了60.8%,这三项数据均低于人口增速的104.7%,期间批发价格下降了18.4%【1】。

这是为什么?

有些经济学家解释,私人银行的自由竞争形成自我约束机制,他们珍惜市场声誉而维护银行券价格稳定。这种解释并不完美。

其实,当时很多银行券还没来得及通胀,就已经退出市场了。大量储蓄银行吸纳存款后以极低的准备金率发放贷款,杠杆率大幅度上升。等顾客上门取款或兑换金银币时,“野猫”割完韭菜早已溜之大吉,顾客手上的银行券便沦为废纸。1857年大危机时,州立银行未兑现纸币比1851年增加了60%。严格上说,这些银行券是被极端通胀为废纸,但没有被纳入统计数据。

如今的数字货币,就像当年的野猫银行一样,正在野蛮生长,试图建立自己的货币领地,进而在此基础上构建一个新金融体系。

中央银行

1844年,英国皮尔首相推出了《皮尔条例》,这是货币国家化的开端。《皮尔条例》确认了英格兰银行的央行地位以及英格兰银行券的法偿货币地位。

根据该条例,英格兰银行分设发行部和银行部。发行部实际上承担了央行的基本职能,包括发行货币,管理国债,执行货币政策,代理政府保管黄金外汇储备等。后来,为了避免“既当裁判员又当运动员”,英格兰银行逐渐放弃了银行部的中间业务,成为了名副其实的央行。

1913年美国效仿英格兰银行成立美联储,彻底终结自由银行时代。此后100多年,世界进入了中央银行及法定货币时代。

这样货币从私人用品转变成了公共用品。表面上看,央行及法币是公共用品,商业银行及信贷是私人用品,凯撒归凯撒,市场归市场,完美分工。几百年来,人们已经习惯于依赖中央银行及法币,很少人觉得其中有什么问题。

在20世纪之前,即维克塞尔之前,经济学家奉行货币面纱论,将货币视为一种可有可无的毫无价值的外生物。大卫·休谟、约翰·穆勒是这一理论的代表人物。长期以来,经济学家并未将货币纳入经济学体系中研究。以至于,经济学家忽视了货币私有化理论,普遍认同中央银行及法定货币体系。信仰自由主义的弗里德曼也支持大央行主义,不可避免地以计划手段支配货币。哈耶克曾经问过弗里德曼,既然信任自由市场,为何不将货币发行权交给自由市场。弗氏没有给出令人信服的答案。

其实,早在《皮尔条例》通过后,当时的英国哲学家赫伯特·斯宾塞就提出过同样的质疑:“既然我们信赖杂货店老板卖给我们的茶叶的分量,我们也相信面包店主卖给我们的面包的分量,那我们也可以信赖希顿父子公司或伯明翰的其他企业也会根据其风险、利润来供应我们沙弗林与先令。”

斯宾塞的辩词可以说是哈耶克货币非国家化理论的鼻祖,但是翻看《货币的非国家化》一书,你会发现哈耶克并未作出严谨的学术分析。

那么,中央银行及法币体系有没有问题?

我们先从货币的起源说起。亚当·斯密在《国富论》中对货币起源的分析,对后世产生了深刻的误导【2】。人们并不是一开始就意识到需要一种交易中介物。货币,其实是交易的结果,它源于个体在交换中期望财富或边际效用最大化的需求。等价交换不会发生交易,只有溢价交换才会发生交易。每一次交易,交易者都渴望获得更多的交易剩余。在经过长期大量持续的交易后,有一两种商品会受到交易者的青睐。它的特点是保值,易保存、切割、携带。这种商品最终成为了货币,如羊皮、大米、石币、金银等。

货币并不是人类设计的产物,也是交易的结果。古代的世界各地都会在交易中形成某种货币。各地最重要的财富,往往就是他们使用的货币。在中国农耕时代,人人都渴望获得大米,大米成为主要的财富,也成为主要的货币,地主与农民约定用大米缴纳地租。可见,货币与人的智商高低、物质贫富无关。这种观点基于效用价值论,而斯密信奉劳动价值论,无法从边际效用的角度分析货币的起源。

所以,我们可以得出两个结论:

一、货币是主观的。货币是个体的财富共识,财富的本质是购买力。货币的生命就是保值,即价格稳定。如果货币超发,这种财富共识便破裂,货币的边际价值下降,其真实购买力也缩水。

二、货币是私人用品。货币源自个人的财富需求,是自发秩序演化的结果,是自由市场交易的产物。

所以,货币是个体在无数市场交易中自发形成的财富(效用)共识,是一种“看不见的协议”。本质上,所有的货币都是(自发秩序)协议本位。

既然是协议本位,那么个体能否共同协商一种货币?

答案是可以的,但是必须在自发形成的共识基础上。金本位货币,以黄金为抵押发行的纸币,黄金对货币发行存在硬约束,而黄金就是财富共识。如果黄金的共识破灭了,那么金本位货币也就崩溃了。

如果不是基于自发秩序,就必须满足全体一致同意原则。布坎南的公共选择学派告诉我们,如果要用集体行动替代个体选择,实现帕累托最优的唯一方法就是采取全体一致同意原则。因为只有全体一致同意,才能确保没有任何人受损。

经济学家米尔顿·弗里德曼在《货币的祸害》一书中讲到木片货币【3】。在大萧条期间,美国华盛顿州特奈诺集镇上1055家银行全部停止兑付,一时间城中的交易瘫痪。但是,商工会议所计划发行相当于储户存款25%额度的证书,其中一部分证书以印刷25美分等面额、明信片大小的木片形式发行,商人们同意接受这种货币,并以此渡过难关。

东京大学黑田明伸教授对此分析:“并不基于确实的债权、没有来自政府的保证、只是以其本身不过是木片或纸屑作为通货而流通,完全是基于城里的人们共有的松散约定。”【4】

如果把这个城的范围扩大到一个国家,那么一国民众共同商量。民众一致认为国家信用是他们的财富,一致同意以国家信用(税收)作为抵押发行货币。这就是信用本位法币。

经济学家张五常说:“一纸钞票或一纸支票,皆合约也。”他认为,美元上印刷的“This note is legal tender for all debts public and private”,以及港元上印刷的“Promises to pay the bearer ”,都是合约之辞【5】。

但是,法定货币,尤其是信用货币,面临守约难题,即个人的市场选择与法币的集体意志相背离。

张五常讲述了一个例子:战争年代出现这种情况,将10元纸币撕成两半使用,半张为5元。撕成了一半的法定货币,银行不接收(除非兑换新币),法律已不承认,但市场依然认可,以5元价值交易。

现实中更常见的背离问题是,法定货币超发,民众放弃法币,买入房地产、股票、黄金及比特币。或者,民众将本国法币兑换成美元,导致法币价格大跌。张五常认为,通胀或通缩的出现算是毁约。弗里德曼说,美联储滥发货币,违背了美国宪法赋予它守住币值的责任。

国家做法是赋予法币法偿性及行政垄断地位,以强制民众使用法币。但是,经济学并不支持这种做法。上面说到,货币起源于交易中形成的财富共识。虽然民众一致同意使用法币,但是商品的边际效用对个人来说每时每刻都在变化。虽然财富共识具有一定的稳定性,但是历史长河中,曾经受人追捧的货币,如羊皮、大米、铜币、铝币、石币,早已沦为普通之物。

集体协商的货币(信用货币),定然遭遇个人选择及自由竞争的挑战。货币的真实购买力,取决于供求市场,而央行作为权力中心,无法用计划的手段合理调控货币供给。

确保信用货币币值稳定的最佳方式是自由竞争,让货币回归到自由市场中,由供给市场来决定其真实购买力。具体操作方法是,中央银行负责确定货币发行制度,货币发行权下放到商业银行,让商业银行决定货币的供应量及价格。

当然,打破法币垄断是最重要的。

私人银行

2008年金融危机爆发后,人们对法定货币越来越不满。如今,法币几乎成为了一切经济危机的源头。基于法币的全球金融体系,已经成为一个大公地,政府、银行、金融机构、投资者、房地产商、跨国公司及福利主义者,在上面分食货币红利。

中央计划的法定货币大规模超发,让更多人对法币制度丧失了信心,越来越多人将法币置换成股票、房地产、黄金等避险资产。掌控和接近铸币权的人不断地利用货币贬值来掠夺民众财富,扩大贫富差距,制造社会危机。

几乎每一个国家都对法定货币的全球化流动实施限制。这个问题的实质是国家制度正在成为经济全球化的障碍。经济全球化是国家主权对外让渡的过程。法定货币的国家属性与经济全球化大势相悖,形成特里芬难题,导致全球化经济失衡。

解决这一矛盾的做法是解决法定货币。欧元是一种集体行动的解决方案。欧盟国家已让渡了关税、货币、军事防御及部分财政主权。但是,全球化治理的低效、无能,让很多人对货币统一丧失了信心。

比特币是一种自发秩序的解决方案。与欧元的温和过度相比,这种数字化的私人货币直接挑战了央行及法币的权威,对国家制度,包括税收、银行及金融体系,构成理论上的威胁。

认真阅读比特币白皮书,你会发现,中本聪当时设计比特币的核心目的是,建立一个“点对点的电子现金支付系统”,即一个无国界的分布式银行系统。而数字货币(比特币)只是这一系统下的副产品。

根据白皮书,中本聪希望通过分布式节点记账的方式,构建一个公开的、平等的、不可逆的比特币网络。没有好处,节点并不愿意干这事。为了激励节点,中本聪设计了限量版的比特币。节点公平竞争解哈希函数,从中获取记账权,记账权则对应着一定数额的比特币。所以,挖矿实际上是争夺记账权,比特币实际上是为了驱动比特币区块链网络而设计的奖励机制。

这与私人货币发行机制是完全不同的。像美国自由银行时代的私人银行通过发行银行券,然后寻找应用场景,在此基础上建立银行网络及中间业务。

比特币并不是一个“合格”的货币。它是一个封闭的、与市场隔绝的发行机制。在白皮书中,中本聪表达了对传统银行系统的不信任以及货币超发的不满,试图通过定额通缩(2100万枚)的方式维持比特币的币值。实际上,这种办法是机械的。货币不是为了发行而发行,货币的功能是服务于市场交易。货币不应该定额发行,而应按市场需要供应。

不过,数字货币时代具备自由银行时代没有的优势,那就是发达的投资银行市场。比特币在外汇交易中赢得一席之地,成为投机性的虚拟资产。“投机性”只是一个中性词。令很多人困惑的是,比特币没有资产背书,它的价值究竟是什么?换言之,比特币的财富共识是什么?

比特币的真正价值是它的区块链网络,这个网络成为国际资金流动的“后门”,在全球法币及银行体系中撕开了一道口子。虽然这个系统并不完美,但它确实承载了这一通道价值。在各国管控之下,这个通道还非常窄,只能支撑比特币、以太坊等极少数数字货币的价格。

以太坊比比特币更进一步,它接近了自由银行时代的私人银行。以太坊是个典型合约——智能合约,开发者可以利用智能合约开发Dapp,支持者们可以使用以太坊投资、消费Dapp。这就是这一共识货币的应用场景。以太坊在发行基础货币方面是比较成功的,但它的问题与比特币如出一辙——没有抵押物背书。

其实,早期很多数字货币都试图寻求抵押物,但受到了金融监管干预。在很多国家,有抵押物背书的数字货币必须纳入证券监管。如今,Facebook的Libra试图解决这个问题。

Facebook的Libra,完全是自由银行时代的私人银行的玩法。它是一种以美元等为抵押物的稳定币。Visa、PayPal、Uber将成为Libra稳定币的信用节点,计划为Libra提供广阔的应用场景。

类似于Libra有可靠抵押物的稳定币,才有可能成为真正的私人货币。按照自由银行时代的经验,数字货币还会逐步形成储蓄、信贷、保险、基金、外汇等业务。数字货币银行的业务范围与现有金融市场相差无几,但其想象力要大得多。

首先,数字货币是货币主权重回个人手上的另一种尝试。

自从货币国家化后,个人使用货币的权力被剥夺,美国人纳税必须用美元。如果私人货币重回市场,个人可以根据自己的财富共识选择货币。数字货币与法币、区域性货币(欧元)共同竞争,相信美元的人继续使用法币,相信欧元的人用欧元,相信数字货币的人使用数字货币。

其次,数字货币是解决通胀问题的另一种尝试。

很多人说,私人银行引发通胀和金融乱象。但是,中央银行及法定货币证明了自己才是金融危机的来源。与中央银行的计划手段相比,经济学的逻辑更支持自由市场的私人银行来配置货币资源。

最后,数字货币是解决全球化治理的另一种尝试。

如今的全球化秩序是失衡的失败的秩序,它被国家制度限制了。主要原因是,绝大多数人都没有办法参与到全球化治理当中。数字货币背后的分布式技术及社区自治,给个体提供了一个参与全球化治理的方式——这种方式的效果目前很糟糕。但是,数字货币、分布式网络及社区自治,更符合经济全球化的去国家化、去法币化及去不平等化属性。只是国家主义者会阻挠这种趋势,就像阻挠全球化一样,他们还会利用这种技术强化国家的统治。

如何有效率地共存,是人类共同的难题。迄今为止,自由市场和宪政民主是符合抽象逻辑的成功经验,而数字货币在此基础上延伸到国家制度之外。但,这并不容易成功。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/XtPGUG7yK6OqrcEM5B9ODQ

他妈的金钱。到头来它总会让你难过得要命。

——《麦田里的守望者》

自由、暴富、爱情,是每个年轻人的梦想。

5·20前夕,单身的币圈人当然没有等来爱情,却等来了财富和自由的幻灭。比特币遭遇本轮牛市以来最大的一轮闪崩,24小时内暴跌30%。

而如果从本轮的最高点64829美元(4月14日)起算,到5月19日自由落体到29133美元,已经暴跌了55%——腰斩。

这一轮暴跌与以往暴跌一样,比特币先动手,以太坊、狗狗币……市值排名前百的币种里,97个币种跟随比特币一起暴跌。

据不完全统计,在5月19日的24小时里,一共有67万人爆仓,爆仓总金额约90亿美金,折合人民币约590亿,创造了加密货币历史上单日最大爆仓记录。

在币圈,暴跌从不意外。比如比特币。

第一次疯狂始于2011年6月,短短一周,比特币从10美元上涨至近30美元,然后暴跌至2.14美元。

第二次跳水始于2013年12月,11月末突破1000美元,12月中旬暴跌一半,随后一年左右,阴跌到172.15美元。

第三年闪崩是2017年12月,从20052美元的历史新高只用4天就狂跌到11000美元。

最近一次暴跌是去年的3月12日,3天时间从8800美元跌到3700美元,史称“3·12闪崩”。

没有真正地炒过币,很难体会这种刺激。

币圈的闪崩通常发生在午夜,所以经常入睡前的最后一眼还坐拥百倍涨幅,第二天睁眼就发现底裤钱都亏没了。

其中滋味,刺激?麻木?不足为外人道也。

“5·19崩盘”也早在预料之中,只是没人知道它会发生在哪一天罢了。

比特币暴跌的原因

比特币暴跌的原因

太阳之下无新事,此次暴跌也一样。原因,当然是综合的。

1、本轮牛市的涨幅和持续时间已经足够大、足够长,“动物币”投机狂潮涌现。

币圈向来如此,无论有多少人宣称他们是加密货币最忠实的拥趸,绝大多数人持币的目的还是投机,低买高卖。

每次暴涨过后,市场情绪在狂热中陷入极度敏感,大量投资者疯狂涌入并把手指放在卖出键上。

前一段时间各种毫无意义的“动物币”,比如“狗狗币”的出现和狂涨,不断刺激着投资者们随时跑路的敏感神经。

2、美国的通胀担忧超预期。

这轮比特币暴涨,造孽的是美联储。

哗哗哗不断往市场注入流动性,多余的钱往哪去?房市、股市、币市。

通胀不断攀升,美联储不断暗示市场要缩减购债规模,美元随时可能回流。容纳了大量热钱美元的币圈当然首当其冲,投资者随时做好撤离准备。

3、监管恐慌。

中国互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币炒作风险的警示公告,要求金融机构不得开展相关业务。

4、马斯克喊话。

马斯克好像并不太担心特斯拉的刹车问题,而是对加密货币表现出了超乎寻常的兴趣,曾经高调接受比特币支付并且为毫无价值的狗狗币站台,然后在5月10日现身美国综艺节目“周六夜场秀”时,承认加密数字货币狗狗币是骗局(hustle)。

5月12日又表示担心环境问题而暂停接受比特币支付——而事实上,2018年就不断有学者提醒,加密货币挖矿会导致资源浪费和环境问题,马斯克不可能不知道。

无论如何,马斯克的每次表态都引发加密货币大幅度波动。

从币圈人人追捧的“大神”,到币圈人人唾骂的“叛徒”(我觉得更合适的称呼应该是“搅屎棍”),马斯克只用了不到一周的时间。

5、杠杆爆仓形成踩踏。

币圈成了金融衍生交易的试验场,也成了非专业投资者的“绞肉机”。

随着越来越多的投资者通过各种平台进入加密货币市场,交易量在疫情期间已经大幅攀升。

2018年,全球的比特币交易量为2.21万亿美元,2020年就暴增到11.67万亿。今年一季度又干到了6.13万亿美元,如果不刹车,全年超过20万亿不是梦。要知道,中国整个股市的年成交量也才30万亿美元左右。

币市成了热钱最大的资金蓄水池。

最为可怕的是,加密货币的衍生品交易额已超过现货交易额,这一点意义重大。

以上的五种原因的共同作用,才导致了此轮比特币的暴跌,只是我们不知道究竟是哪一只蝴蝶先动的翅膀。

血腥的金融衍生交易

血腥的金融衍生交易

这次的“爆仓”更血腥,原因之一是币圈采用了一种“去中心化金融(Decentralized Finance)”的金融衍生交易,简称DeFi。

本质是一种杠杆,但又有点不太一样。

传统的金融行业,一般是有一个中心的机构,比如银行、券商,然后提供金融服务,最简单的是借贷,另外还有保险、金融衍生品等。

但是DeFi没有一个中心化的交易所。

“去中心化”一直是币圈极力鼓吹的优势。比特币最大的噱头就是“去中心化”,简单讲就是,比特币没有发行主体,由计算机算法产生,总数量受严格限制,可以点对点交易,不需要中间有权威机构进行清算和结算。

在创造了不存在中心化的基本的加密货币(token)之后,币圈希望除了加密货币本身之外,能够把金融交易的一部分,也去中心化,然后就诞生了DeFi。

其实与证券市场上融资融券是一样的,只不过证券交易有交易所做第三方,而币圈是把借贷、抵押和所有权转移,在“第三链”上实现了而已。

我们拿比特币和以太坊举例,假设这个“第三链”叫“X链”。

如果投资者A想把拥有的比特币(BTC)抵押,换取以太坊(ETH),那这背后的逻辑是什么样的呢?

首先,A把拥有的BTC锁定(抵押)在一个特定的地址,对应的,X链上会生成一个代表这个比特币的通证“Pseudo-BTC”,并且在X链上生成对应的“X币”。

然后,A再用“X币”在X链上购买一定数量的以太坊通证“Pseudo-ETH”,这些以太坊通证怎么来的呢?当然是其他投资者的以太坊抵押物对应来的。

当投资者A购买一定数量的以太坊通证“Pseudo-ETH”时,就把对应抵押的ETH释放出来了。

这样,用BTC换购ETH的交易就完成了,如果投资者A到期不还,那么他抵押的比特币就被进行违约处理了。整个交易没有第三方监督机构参与,全部通过区块链智能合约完成。

但是,请注意,这完成的是“等额交易”,比如1个BTC价值10个ETH,那投资者拥有1个BTC,只能换10个ETH,不能换更多。那如果只是等额交易的话,用BTC直接买ETH就可以了,根本不需要搞什么DeFi。

DeFi的本质是为了加杠杆。就是用1个BTC买100个、1000个ETH。

但是,有杠杆倍数,出现坏账怎么办呢?

很简单,其实就是引入证券交易的保证金制度,强制平仓。

所以DeFi借鉴了传统金融的机制,真正的创新很有限。

智能合约的优势就是一切都在链上,在链上就可以自动化。投资者拿1个BTC抵押,可以借出价值10个BTC的ETH,只要ETH是上涨的,就没有问题。但如果ETH掉头向下,导致帐户上的资产价值小于9.05个BTC,那么对不起,合约自动执行,你的1个BTC抵押物充公。

本质上,这个其实和股票、期货、外汇的保证金是一样的,只是在链上去中心化自动执行了。

与传统金融相比,DeFi有更强的开放性和包容性:

第一,DeFi不需要依赖任何中心化的主体来提供信用中介或者背书;

第二,没有准入限制,即任何一个联网的人都可进入;

第三,任何第三方均无法阻止任何一笔交易,也不能逆转任何一笔交易。

这次爆仓与以往不太一样的就是,过去的杠杆主要集中在中心化交易所,虽然杠杆水平也可以很高,但大部分客户基本都是老韭菜,反而会比较谨慎。

目前基于区块链和智能合约设计的DeFi,看起来杠杆率比中心化的交易所低,但是由于没有任何门槛,不需要担保、不需要提供各种资料,而且在DeFi里的借贷抵押也不会影响现实世界的信誉,反而使加杠杆的投资者更多,由于投资者基数大,出逃时形成的踩踏更厉害。

据数据聚合器DeFi Pulse称,目前有超过720亿美元的资金被锁定在DeFi协议中。

而且由于DeFi是“以币换币”,将不同数字资产的价格绑在一起,会引起不同币种之间的联动,某个币的下跌,更容易传导到整个市场。

DeFi除了本身的机制设计存在争议之外,还面临很多安全问题,包括黑客攻击的风险、区块链阻塞导致的智能合约执行延迟等风险。

DeFi上的抵押品价值越高,越会激励黑客攻击。据媒体报道,仅仅在2020年的2-3月,DeFi领域就出现了6起安全事件,损失超过150万美元。

加密货币没有改变世界

加密货币没有改变世界

加密货币诞生伊始,肩负着颠覆传统金融秩序的使命。

加密货币基于分布式记账、共同验证等去中心化理念与奥地利学派卡尔·门格尔的货币自发秩序高度相似。传统的货币理论,先是中央银行基于黄金发行货币后中央银行基于国家信用发行纸币,而基于国家信用发行的纸币存在超发。

超发则意味着持有者被收取通胀税,但目前又无法解决货币发行依赖于国家信用的问题。

“分布式记账”号称可以解决信用问题,绕开中心机构(中央银行),实现货币的自我创造和“点对点”的价值转移;而“共同验证”意味着可以保证货币使用过程中的交易真实发生且不可篡改,号称可以解决安全性问题。

因而,加密货币理论上可以避免由政府发行纸币造成的通货膨胀和利益再分配倾向。所以,基于区块链技术的加密货币寄托了自由主义者用其取代法定货币的梦想。

而事实上,加密货币既没有解决信用问题,也没有解决安全问题,更不是合格的货币。我们甚至并不需要加密货币。

所谓的解决信用问题,只是把对中央机构基于规则的信用,转变为对机器和算法基于技术的信用。而不断演进的技术本身,又构成了最大的风险。

基于区块链技术的加密货币号称可以解决安全问题,也是一种假象。如果加密货币本身要作为一种商品交换媒介,那最大的安全风险并不是来自于货币本身,而是钱货交易的风险。

如果不引入第三方托管平台,加密货币的点对点交易无法保证钱货两讫,也无法保证货物的质量。

而剧烈波动的币值,使得加密货币本身,也不是一种合格的货币。

至于说加密货币可以规避通胀,那更是无稽之谈。

某一种加密货币,比如比特币,总量有限,只有2100万枚。但加密货币的供应总量是无限的。截止到目前,加密数字货币已经超过了5000种(CoinMarketCap收录了5260种),而从5260种增加到50000种,其实并不困难。

加密货币真的是去中心化的吗?加密货币有以任何有意义的方式改变信用逻辑吗?还是只是转移了信用模式?它是强化了还是弱化了现存的信用体系?

加密货币现在能看到的最大的价值就是作为一种数字资产提供避险,而提供交易的交易所本身就是一个中心。

坦诚地说,即使避险职能,加密货币执行的也并不好。

结语

结语

起码到现在为止,加密货币并没有改变世界。当然,改变了很多人的世界,有人跳楼、有人暴富。

其实世界上客观事物都是无谓好坏的,器无本性,君子善用之。

然而,必须再次强调的是,比特币虽然是一种“数字资产”,但投资逻辑跟艺术品有点像,并不适合绝大部分普通投资者。

真正能在比特币上赚大钱的人只有两类:

第一类是比特币的信仰者。他们真的信仰区块链、信仰比特币,坚定认为去中心化的数字货币符合货币自发秩序,将动摇现有的国际货币体系。

第二类是超人般的投资者。他们认识到了比特币的投资意义,并且可以在关键时点忍受超常剧烈的波动。

这两类人是极少极少的。

上周末,大家都刷到大连的车祸新闻,现场视频惨不忍睹,汽车加速撞入人群,就像保龄球冲开了瓶子,5死5伤。官方通报说犯罪嫌疑人刘某因投资失败(没说具体投资了什么)无法接受,失去生活信心,遂产生报复社会心理。

不能控制自己的命运,就转而无差别伤害别人的生命,这是懦夫行径。

但在金融的丛林,每个人都像一只脆弱的蝴蝶,生死皆系于他人之手。

无论做什么交易,投资之前一定要先想退路,当你把筹码推上去的时候,一定要问问自己,你输得起吗?

人活一世,总是免不了被物欲所迷惑,被俗世所纷扰。要懂得看开和放下。

当然,5月21号的国务院金融稳定发展委员会会议上,刘鹤副总理明确指出 “打击比特币挖矿和交易行为”,理论上现在也不能炒币了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/vCLNWORyx_tdx91BqyavMA