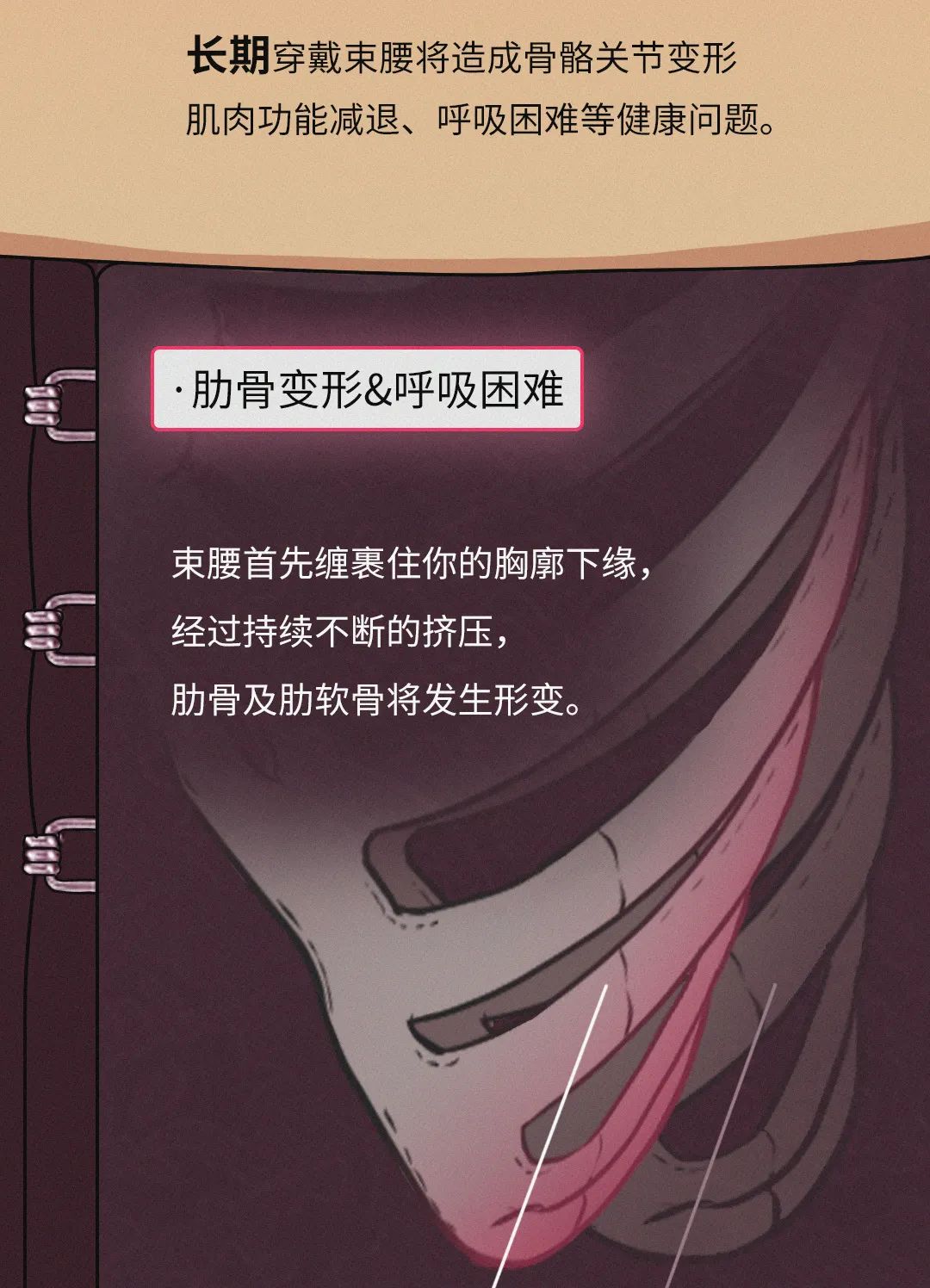

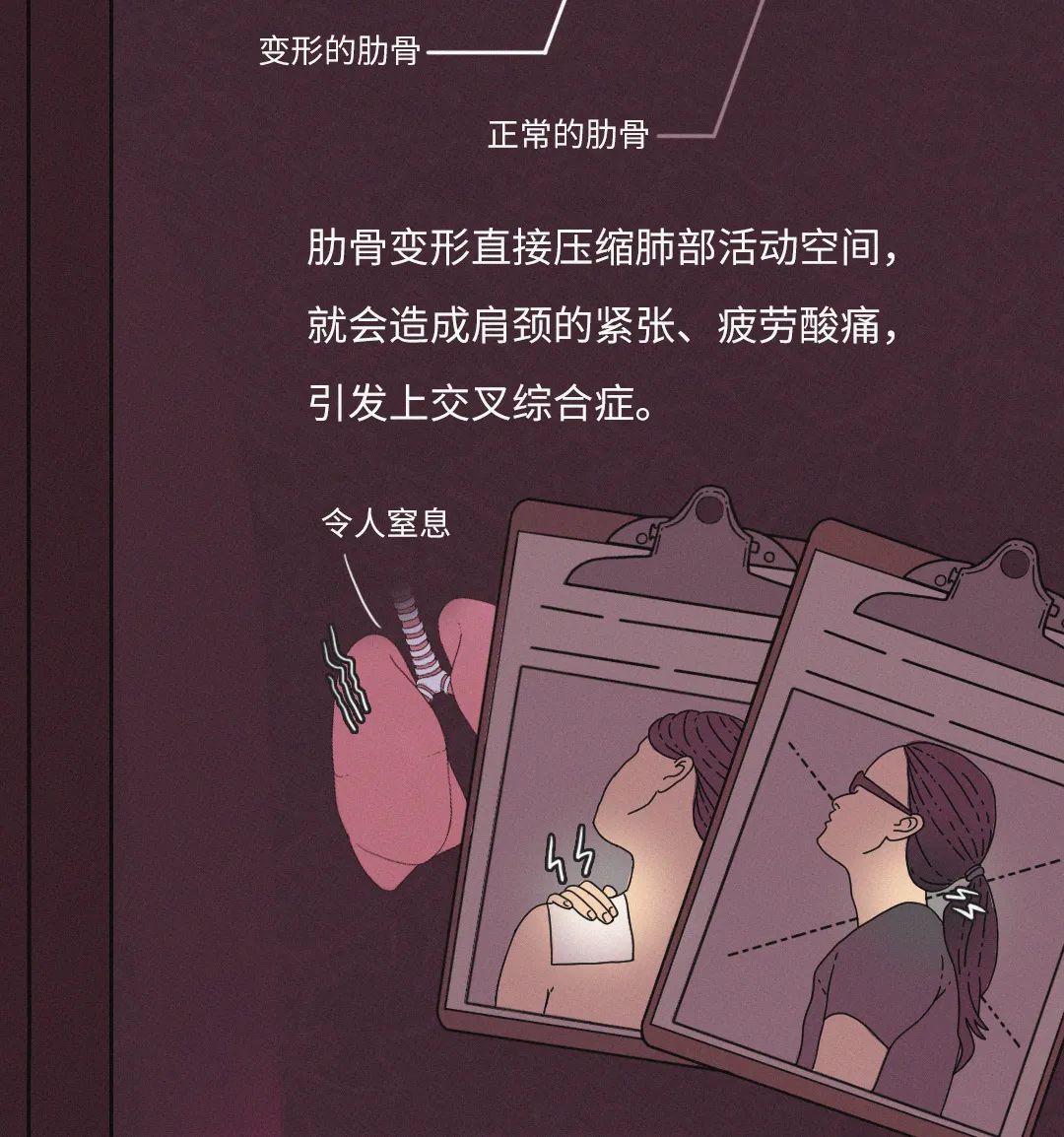

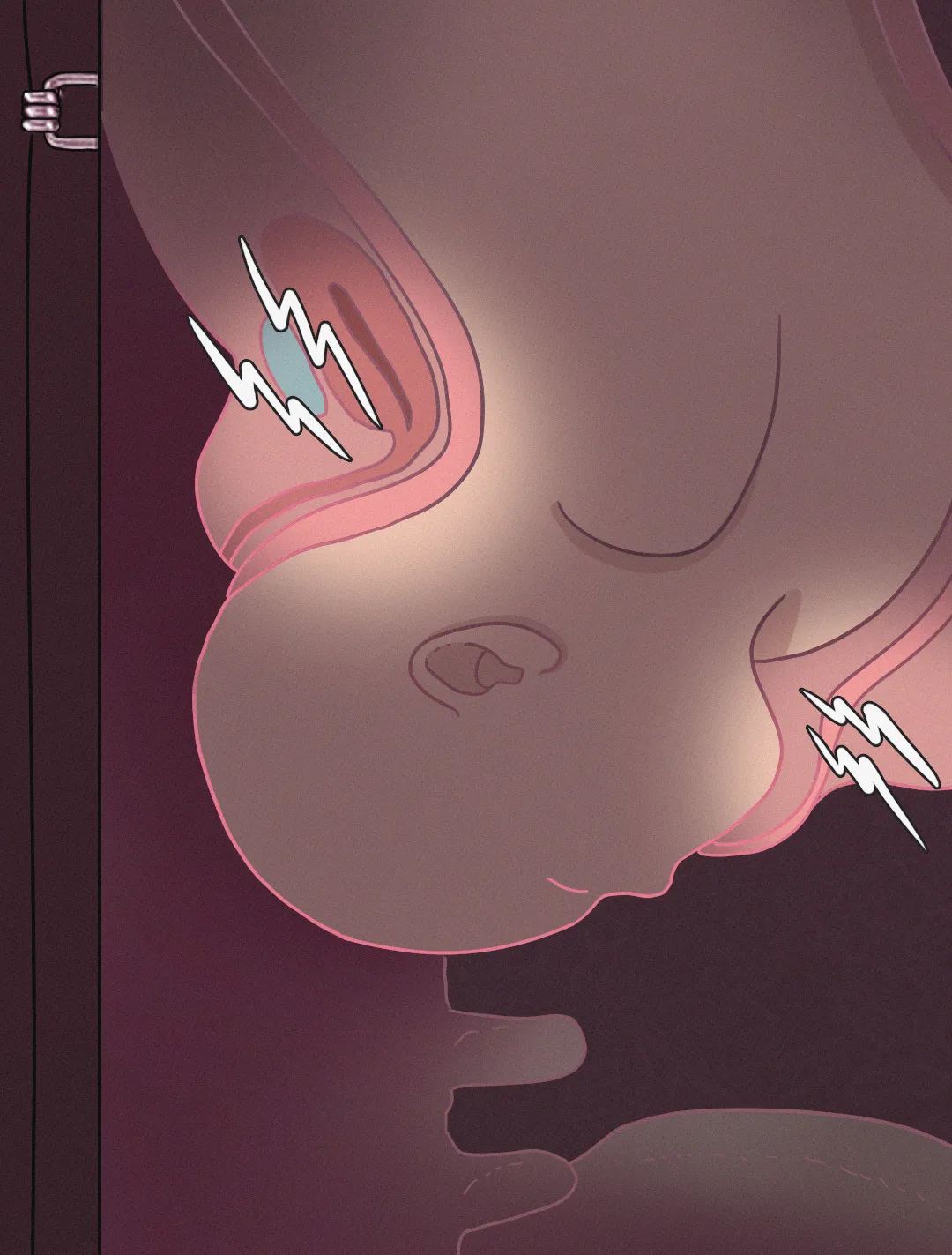

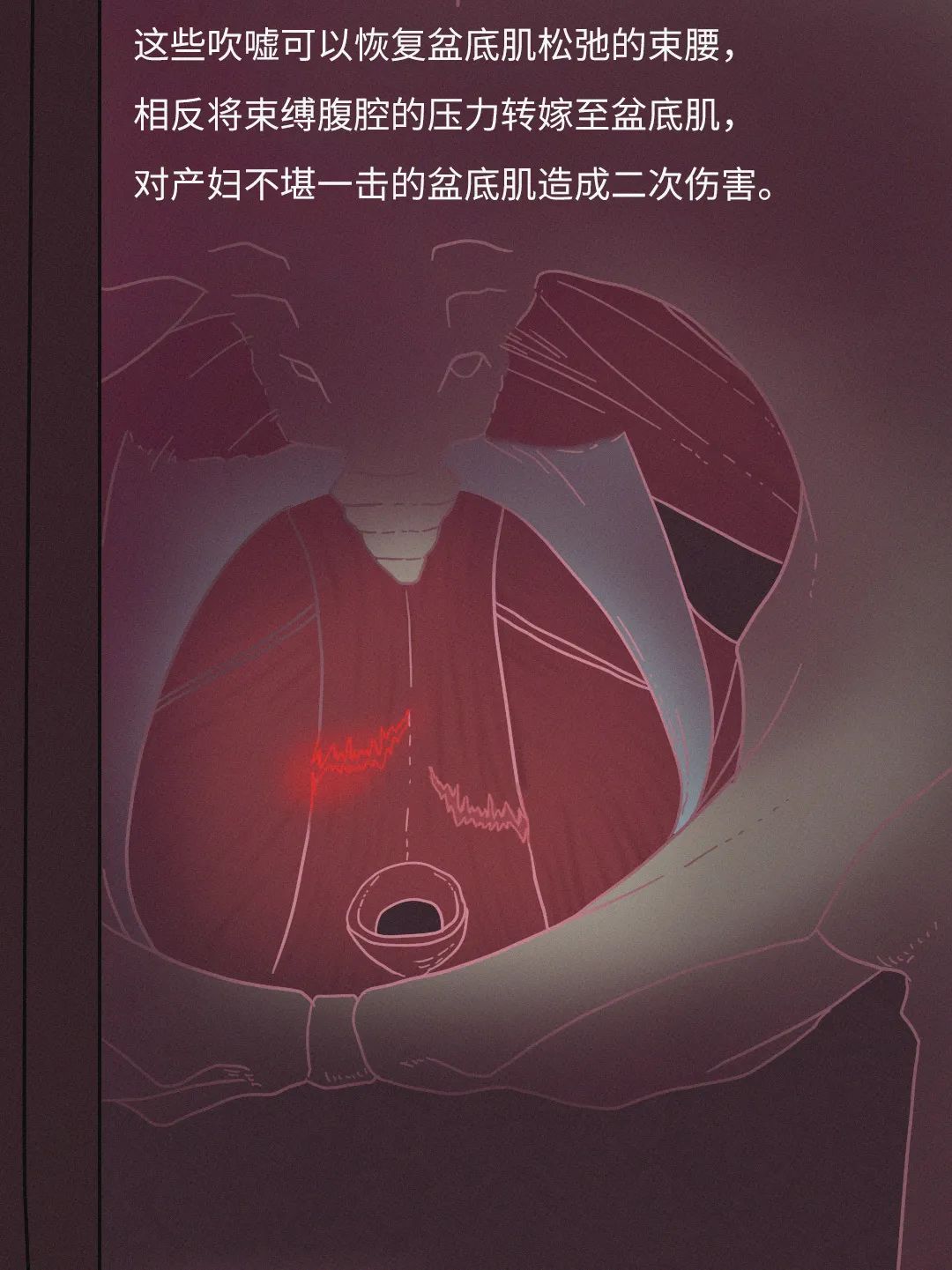

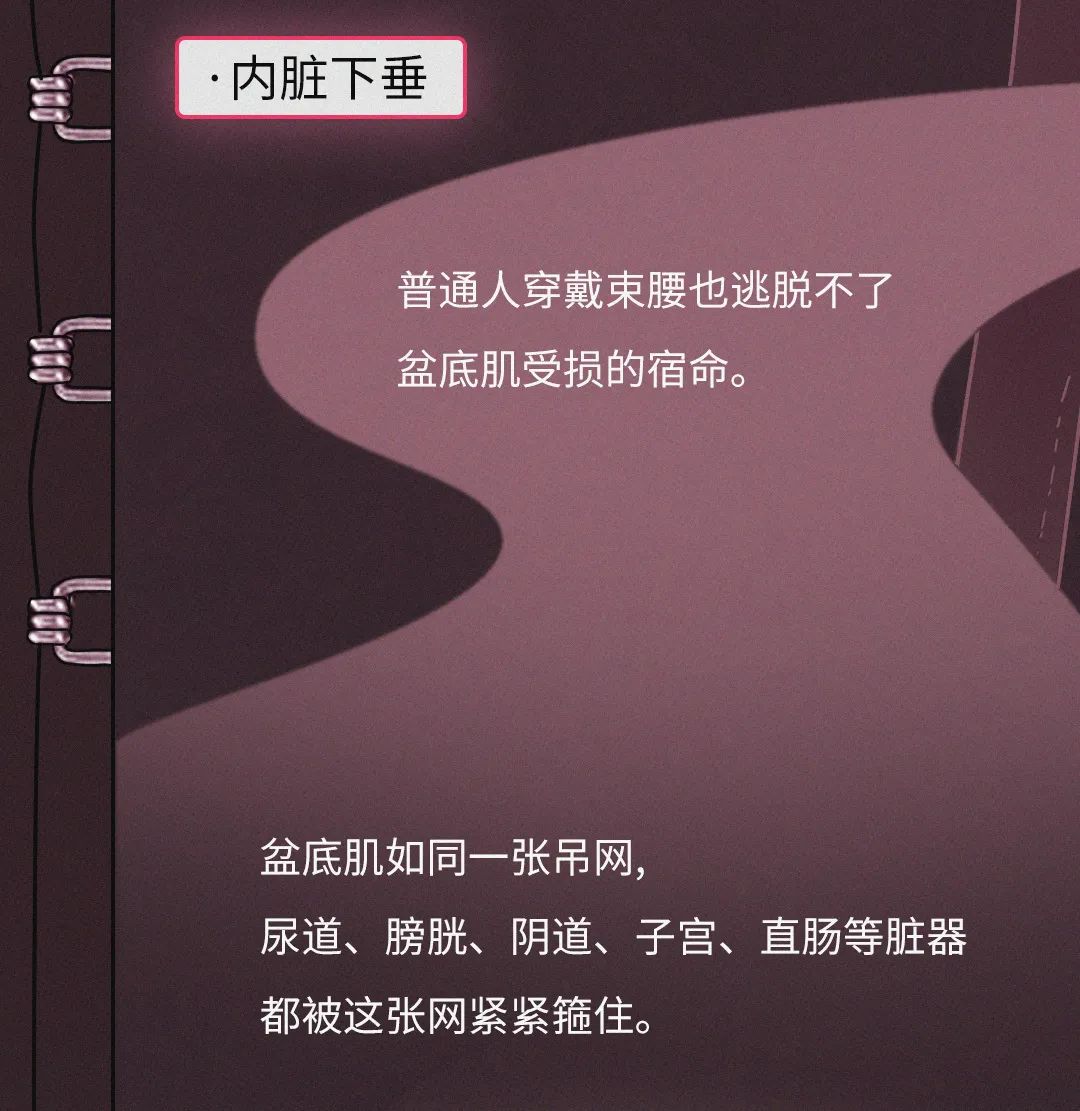

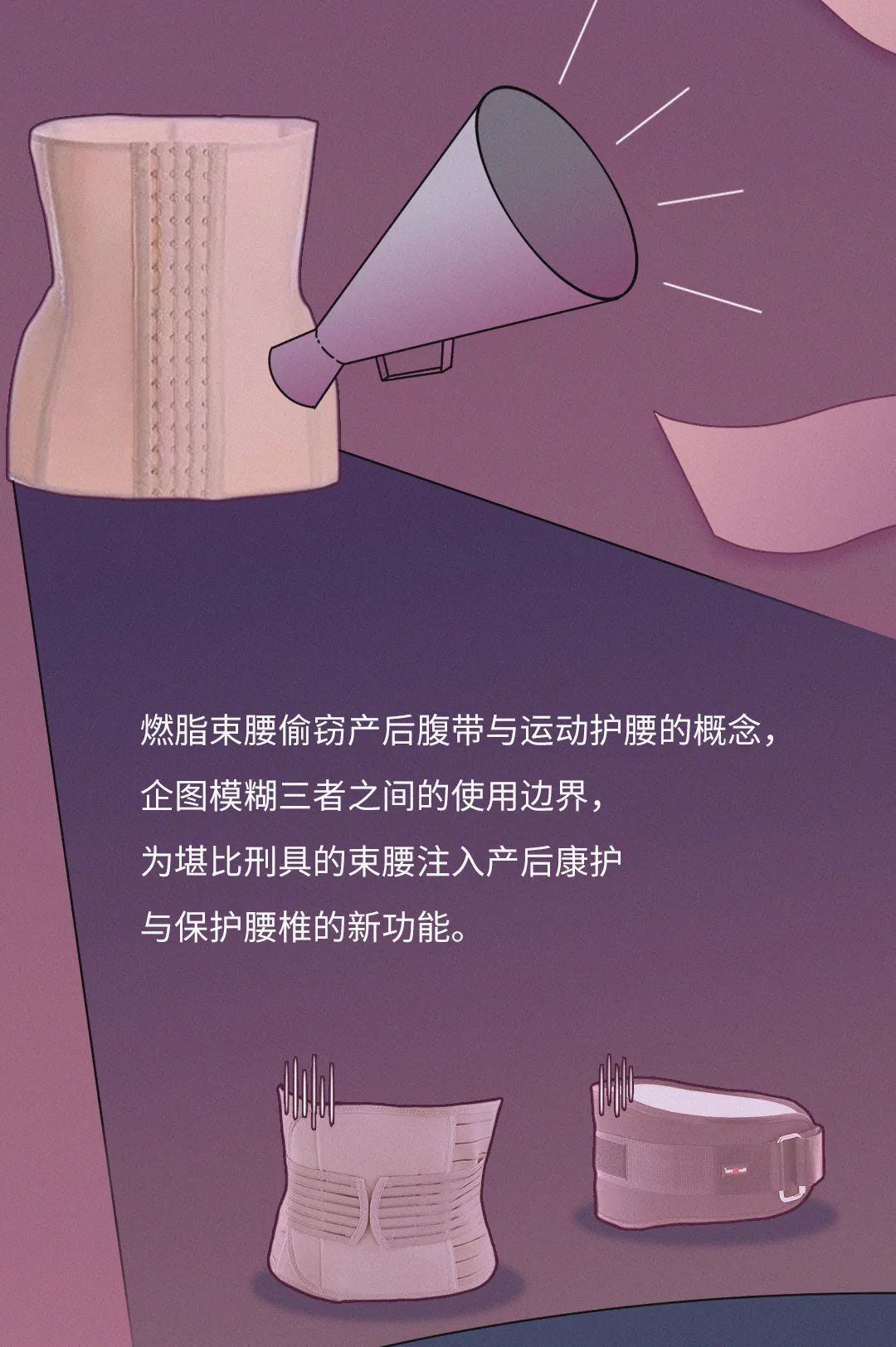

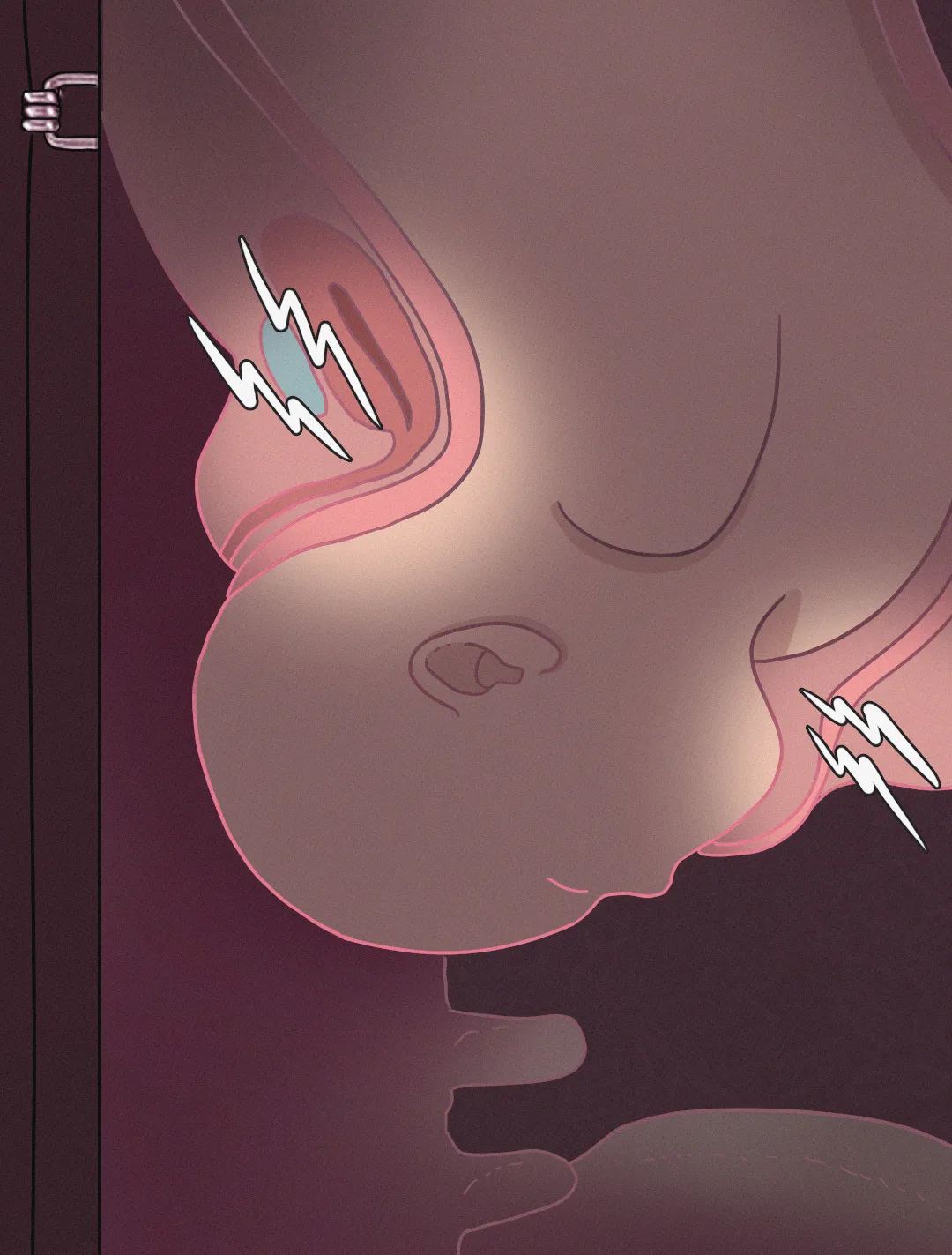

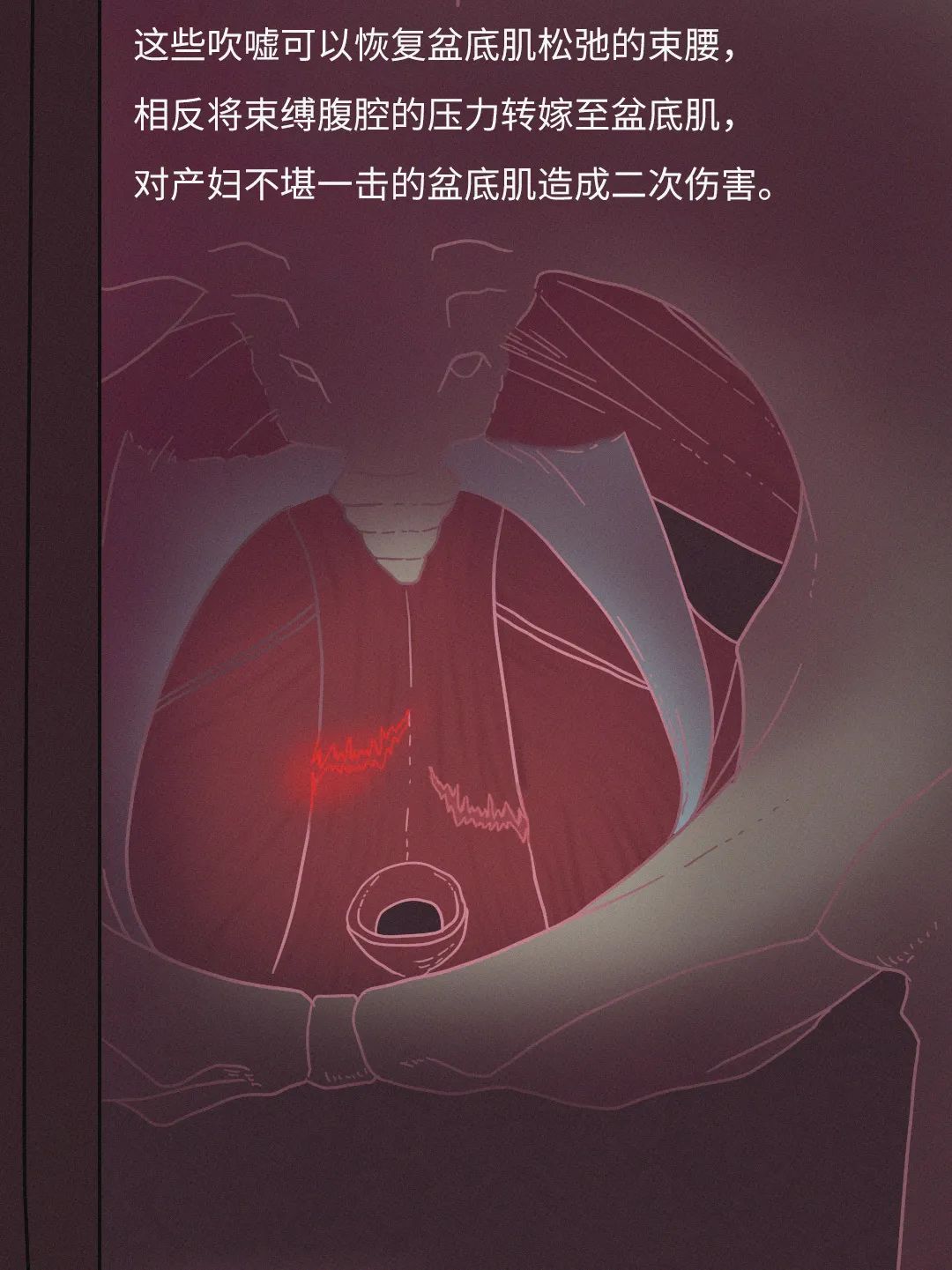

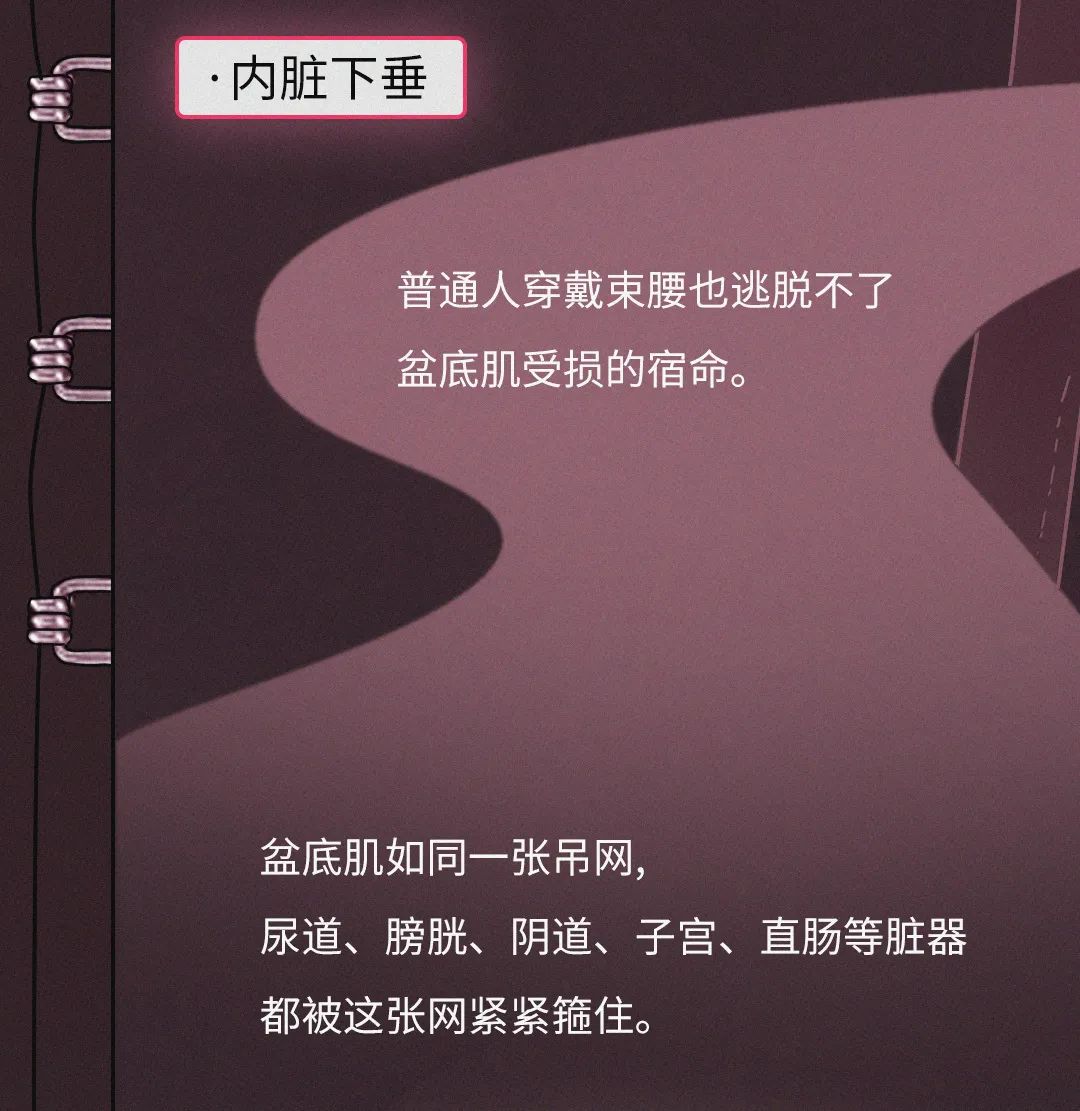

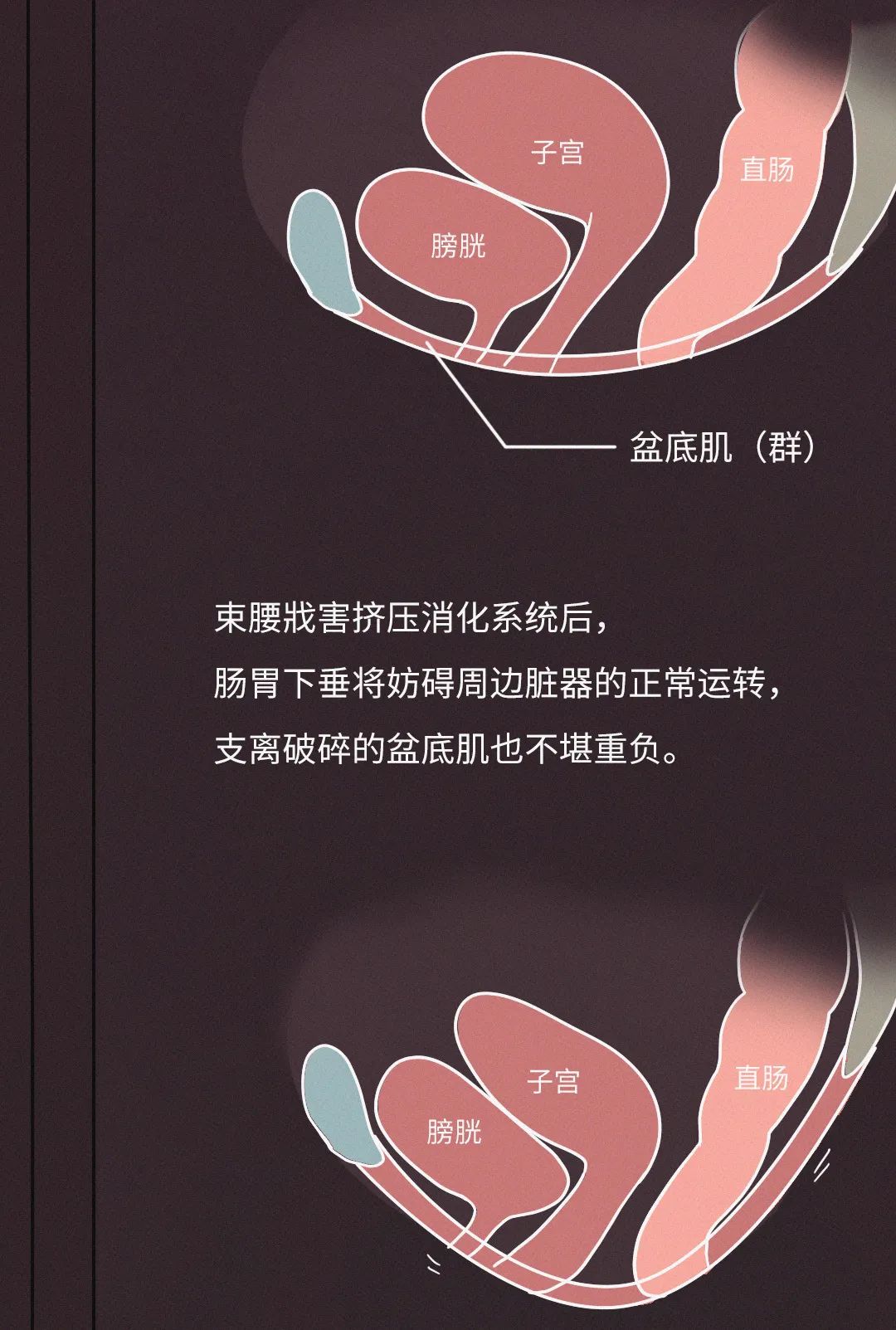

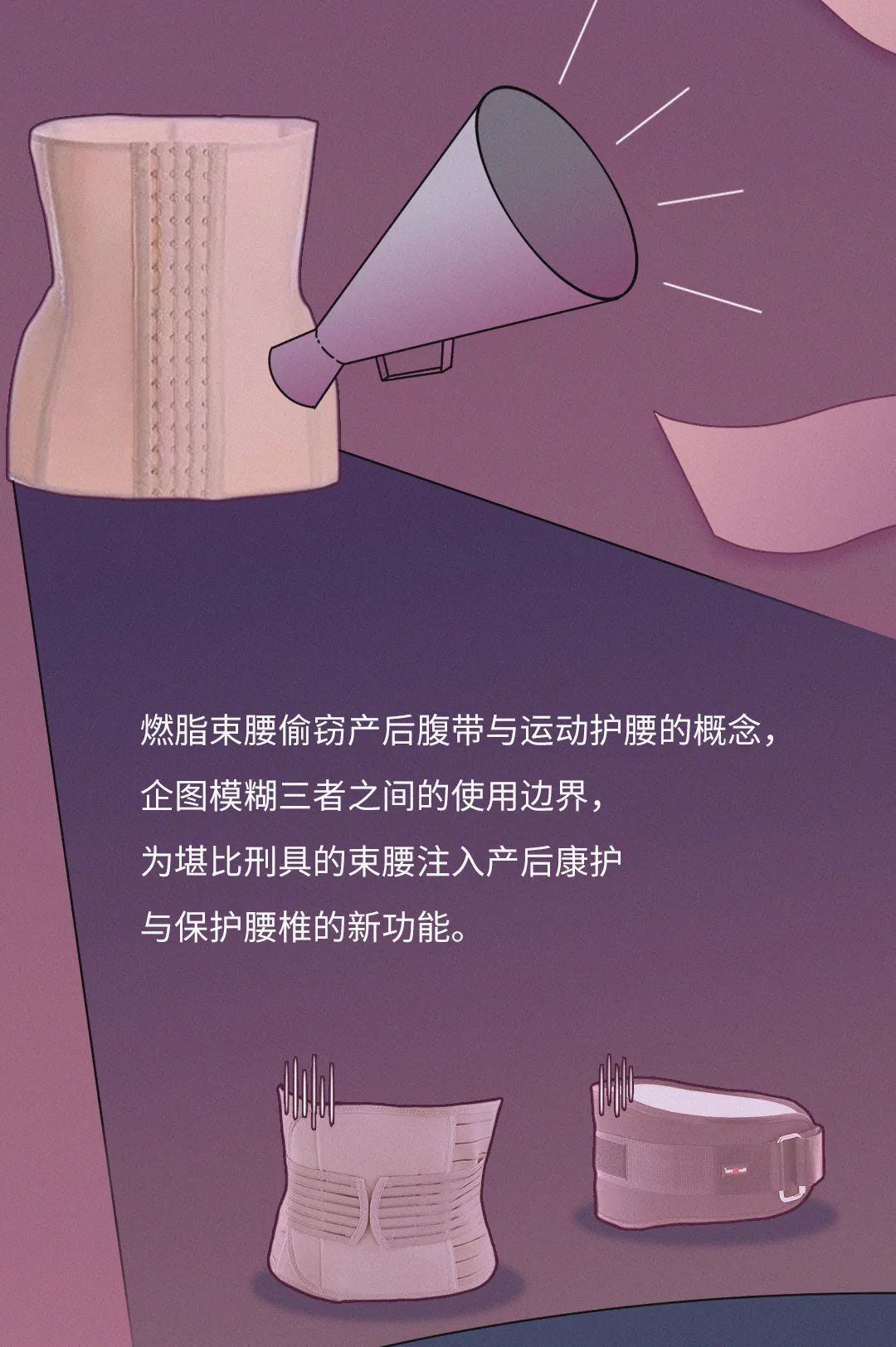

健身护腰可以在运动中提供支撑力,托住弯折幅度过大的腰部,减轻腰部肌肉压力,预防腰部扭伤,而佩戴网红束腰运动连基本的呼吸难以维持。产后收腹带则是专为产妇而设计,有利于排挤体内恶露、腹肌的回缩、骨盆恢复、防止内脏下垂。但是产后佩戴网红束腰只会加剧内脏下垂的症状,严重者会出现子宫脱落的情况。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/nX-BoALyXsL_HJiRjY1XTA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

健身护腰可以在运动中提供支撑力,托住弯折幅度过大的腰部,减轻腰部肌肉压力,预防腰部扭伤,而佩戴网红束腰运动连基本的呼吸难以维持。产后收腹带则是专为产妇而设计,有利于排挤体内恶露、腹肌的回缩、骨盆恢复、防止内脏下垂。但是产后佩戴网红束腰只会加剧内脏下垂的症状,严重者会出现子宫脱落的情况。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/nX-BoALyXsL_HJiRjY1XTA

又到了可以撸串的季节了!

烧烤的魅力,恐怕很少有人能抵挡得住。滋滋作响的烤肉端上来,哪怕是坚持健康生活的研究所,明明知道吃下去很罪恶,也会忍不住咽口水。

图片来源:站酷海洛

烧烤为什么这么好吃?有没有健康又好吃的烧烤?研究所在咨询了食品安全和营养方面的专业人士后,发现了一个扎心的事实:

越好吃的烧烤,越容易致癌!

愿意面对真相的朋友,请勇敢地往下看。知道你们看完还是会去吃的,所以我们也提供了一些吃烧烤的小技巧,让你吃得更放心,更踏实~

——

烧烤好吃

是因为有木炭和烟

烧烤主要有炭烤和电烤两种方式。它们最大的区别就是:用木炭在明火上烤,会给食物带来丰富的风味物质,而用电烤烤出来的食物就会少很多。

经常有人说,电烤出来的肉没有「灵魂」。有些老餮甚至认为,一些连锁烧烤店做的「电烤串」只是披着烧烤外衣的小炒肉,想吃最地道、最带劲的烧烤,还得去那种烟熏火燎的小摊。

回想一下小时候最馋的烤羊肉串摊,老板总是握着一把肉串在炭火上翻来覆去地烤。当肉里的油脂滴进炭火时,就会「呲啦」一下升起一股烟雾。

图片来源:站酷海洛

而这样的烟雾附着在肉的表面时,就会给肉带来大量的挥发性风味化合物,也就是让我们一闻到就走不动的「真凶」。

烤鸭中的果木香、火腿中的烟熏味儿,其实都是类似的道理。

用电热把食物烤熟的过程中因为没了炭和火,就无法生成烟。有实验对比了电烤和炭烤的烤鸭发现,炭烤烤鸭产生的风味物质总量超过电烤,其中有 10 种有机物是炭烤这种方式独有的。

图片来源:站酷海洛

——

烧烤的灵魂

也可能是致癌元凶

你可能错觉串台到了《风味人间》,甚至已经开始琢磨晚上点哪家烧烤了。嘿嘿,现在就来面对扎心真相吧:

让烧烤变得好吃的「灵魂」,和致癌物息息相关!

▎致癌物 1: 苯并芘

炭烤时,肉类中的油脂滴到火里除了产生烟,还会产生一种叫苯并芘的致癌物。它被世界卫生组织列为 1 类致癌物,也就是明确会对人体有致癌作用的。

研究表明,苯并芘的多少与烧烤时产生烟气的多少直接相关,烤的温度越高、食物离火源越近、肉类的脂肪含量越高,苯并芘就越多。

图片来源:站酷海洛

像韩式烤肉、烧烤摊一类的使用炭火的烧烤,即使用了抽油烟机,也还是会产生一定烟雾。

如果又选择了脂肪较多的五花肉,尽管肥瘦相间吃起来口感最好,但致癌物含量也是妥妥上升了。

▎致癌物 2: 杂环胺

烧烤肉类时,高温形成的热反应也会让肉里的氨基酸和葡萄糖产生反应,而形成另一种致癌致突变的物质:杂环胺。

有研究表明,温度达到 200 摄氏度以上时,烤肉里的杂环胺含量会比温度在 150 度时产生的高 10 倍。

然而,要想让烤肉「外酥里嫩」,高温很重要。足够的火力才能在肉类表面迅速形成酥脆的外壳,同时保持内部的水分和软嫩。

图片来源:站酷海洛

给个参考,传统的炭烤烤羊腿的温度大约在 200~240 度左右,「真香」有了,健康隐患也有了。

——

电烤、气烤

会更健康吗?

有人说,既然明火生烟、高温加热都会产生致癌物,那我割舍一些对口感的追求,选电烧烤不就行了?

现在的确有很多烧烤店选择更环保的电烤炉或燃气烤炉,食物不与明火接触,也不产生烟。

即使油脂滴落在电烤的加热管上,也和炭烤时油脂滴在火炭上不一样。苯并芘是木头的不完全燃烧造成的,电烤时单纯的油脂遇热并不会产生苯并芘。

图片来源:站酷海洛

但是,你们忘了高温烤肉也会产生致癌物杂环胺吗!

杂环胺的生成量与温度和时间的关系很大,加热温度越高,时间越长,水分含量越少,产生的杂环胺就越多。当烤制温度从 200 度升高至 300 度时,杂环胺的生成量会增加 5 倍。

很多家用电烤炉只显示时间,功率越大的电烤炉意味着加热越快,但它无法调节温度。

以上图这款家用电烤炉为例,此时最高温度已经和炭烤差不多了。而商用电烤炉大部分在 50~300 度,也有最高可达 700~800 度的。使用燃气的气烤炉最高也能达到 700~800 度。

图片来源:网络

如果无法控制温度和烤制的时间,或者为了更好的口感,选择了高脂肪的肉类,那么电烤产生的致癌物质可能一点也不会比炭烤瘦肉来的少,未必更健康。

——

实在想吃烧烤

记得这样做

坦白说,让大家一口都不沾烧烤也不现实,太违反吃货天性了。如果你实在想吃,一定要控制量,不能真的「一天三顿小烧烤」。如果在家自己做,尽量还是选择能够控制温度的电烤炉或烤箱。

记住以下这些吃烧烤的小贴士,能将危害尽可能降低,既能吃得开心,也能吃得放心!

▎提前腌制

有些研究表明,用洋葱、大蒜、姜粉和柠檬汁等香料提前腌制要烤的肉类,其中含有的酚类、维生素等有抗氧化作用的物质能够抑制致癌物的生成。

尽管也有专业人士认为这些结论的证据不足,但我们还是推荐你提前腌,能给肉去腥去膻,口感上也会更好。

图片来源:站酷海洛

用啤酒、料酒腌一下肉也不错。因为水分会抑制杂环胺的生成,水分含量越高的烤肉,产生的杂环胺会相对越少。

注意,用这些调味料提前腌制一会儿并不会产生亚硝酸盐,可以不用担心。

▎勤翻动

有实验发现,烧烤时勤翻动的肉饼里含有的杂环胺,会比不怎么翻动的要少。因为这样做能让肉和高温的接触时间变少,相对也减少了杂环胺的生成。

关键是,这样做肉也不容易糊,受热更均匀。想吃相对健康和美味的烤肉,可得勤快点儿。

▎不要配冰啤酒!

很多人觉得没有冰啤酒的烧烤是不完整的。但烤肉加啤酒,这热量是要爆炸啊。太冰的啤酒还容易引起肠道痉挛,如果又吃了不太干净的路边摊烧烤,就等着和马桶「亲密无间」吧。

图片来源:giphy.com

▎写在最后

一定有同学觉得:慢烤、低温、脂肪少的烧烤还能算烧烤吗?再加点蔬菜,和慢烤鸡胸沙拉有啥区别?!

很抱歉,在烧烤这件事上,想感受美食纪录片里的那种大快朵颐、烟火人间,就注定会有更高的致癌风险。

我们不提倡为了嘴巴过瘾就完全忽视健康隐患,但也并不觉得彻底戒掉了美味的人生就更正确。希望大家都能在口味和健康中找到平衡,放心撸串!

点击 在 看,让更多人解锁正确撸串姿势吧~

·

·

策划 Emma 杰梨米 责编 Kuma

合作作者 云无心 周丽 刘言

封面图来源 站酷海洛

参考文献

科学审核 谷传玲

中国首批注册营养师

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jrKbEndvh3eU3r19WP3ogw

很多人对美食是爱吃又爱做,然而,你一定想不到,一些看似不起眼的炒菜习惯,影响的不止是味道口感,它还会损害你的健康,甚至增加患癌风险。

七种做菜“陋习”

很多人为了省事或看锅比较干净,不刷锅就直接炒下一道菜,这样做也是错误的!

因为看似干净的锅表面会附着油脂和食物残渣,当再次高温加热时,可能产生苯并芘等致癌物。而且不刷锅再接着炒菜的时候,你会发现食物残渣很容易烧焦,这也存在一定的致癌隐患。

建议:每做完一道菜,都应把锅清洗干净,再炒下一道菜。

现在的食用油一般都经过了精炼,去除了大量容易“冒烟”的杂质,烟点比较高。

油锅冒烟时,油温很可能已经达到200℃以上,此时把菜下锅,不仅会破坏食物的营养,还可能让食物中的蛋白质、脂肪和碳水化合物发生异变,产生一些致癌物。

建议:在烹饪过程中,最好是热锅冷油。

烹调油在高温状态下会产生油烟,其中含有许多具有刺激性的有害物质,吸入对身体危害很大。而本身有呼吸系统疾病的人,更会加重病情,诱发哮喘、炎症等。

另外,在长期接触厨房高温油烟的中老年女性中,患肺癌的风险增加约了2~3倍,危害不亚于吸烟。

还有些人炒菜一结束,习惯马上关掉油烟机。事实上,油烟机排除废气也是需要一定时间的,炒菜结束后仍会有一些废气残留在厨房中。

建议:在炒完菜后,不妨让油烟机继续工作3—5分钟,这样可以确保有害气体完全排出。同时关门开窗,让厨房油烟向外扩散,减少危害。

为了追求菜肴的美味,很多人做饭时会添加不少调味品,这也在无形中增加了不少盐。

据资料显示,在中国,65% 的成年居民食盐摄入超过了6克的每日限定量。

长期的高盐膳食会增加患高血压、心脑血管疾病的风险。

建议:炒菜只放一点盐或海鲜酱油,鸡精味精也少用。可以用葱姜蒜或花椒等调味。

油经过高温加热,会产生反式脂肪酸和有毒的油脂氧化产物。当继续使用这种油高温烹调时,致癌物产量会急剧增加。

另外,使用过的油已经发生了氧化,若存放不当,更容易变质。

食物被切开后再用水清洗,增加了食物与水的接触面积,易使B族维生素、维生素C等水溶性维生素和部分矿物质流失。

建议:先将蔬菜清洗干净,并尽量将水分控干后再切。并且,切好的菜最好马上烹调,以免一些营养素被氧化破坏。

在切割生食时,食物中的细菌等会残留在上面,而且部分生食中还携带较多的寄生虫卵。若此后又用于切割熟食,细菌则会以菜刀和砧板为媒介直接污染熟食。

即使在使用前用开水烫一下“消毒”,细菌也并不会被彻底消灭干净。

建议:生熟两用,肉菜分开。普通的家庭厨房,至少需要三块砧板才能满足所有需求。一块切菜,一块切生食,一块切熟食。

四招减低患癌可能

除了要避免以上七种做菜陋习,我们还能使用这四招减低患癌的可能。

厨房抹布是最脏的。据《中国家庭厨房卫生调查白皮书》显示:抹布用的越久,细菌就越多,一条全新的抹布在家中使用一周后,细菌数量高达22亿。

厨房抹布要分开用,而且每次用后要洗净晒干;每两天用沸水煮20-30分钟消毒或者用专用消毒液浸泡30分钟;也可用微波炉高档加热1分钟消毒。

炒菜时尽量做到激活快炒,烹调时可以加入少量淀粉,以有效保护维生素C;

或者加些食醋,醋也可避免蔬菜中维生素C丢失,而维生素C可阻断亚硝基化合物(一种可导致消化道癌症的物质)的形成。

有裂痕的陶瓷餐具要更换。因为瓷器的彩釉中含有铅,当出现裂痕时,铅就可能溢出,混入到食物中。

塑料制品一年一换。塑料制品一旦超期使用,极有可能变脆、老化,有害的小分子容易析出,成为诱发癌症的危险原因。

筷子3~6个月定期更换。木筷、竹筷使用时间过长,容易滋生细菌,可能会引发痢疾、肠胃炎等疾病。

另外,金属制品,涂层有损就要换。

不正确的清洗方式会导致农药残留,引起慢性中毒。不同食材清洗方式也不同。

叶菜、瓜类上残留的都为水溶性农药,可先用流水冲洗,再用淡盐水浸泡;黄瓜和苦瓜等沟壑多的蔬菜可用牙刷刷洗;

红肉类可先在淘米水中浸泡5分钟左右,再进行清洗;动物内脏类需先用清水冲洗后加入细盐、米醋轻轻搓揉,再用清水冲洗干净,重复几次即可。

海鲜类可放在冷水中并在水中倒入少许醋和胡椒粉,或者用淘米水擦洗几次,以减轻腥味。

贝壳类会含有较多泥沙,可在贝类浸泡的容器中加入适量食盐,吐沙完成后进行冲洗。(来源:科普中国、BTV我是大医生官微)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/vcZ3IByz9FwOybbOjr050A

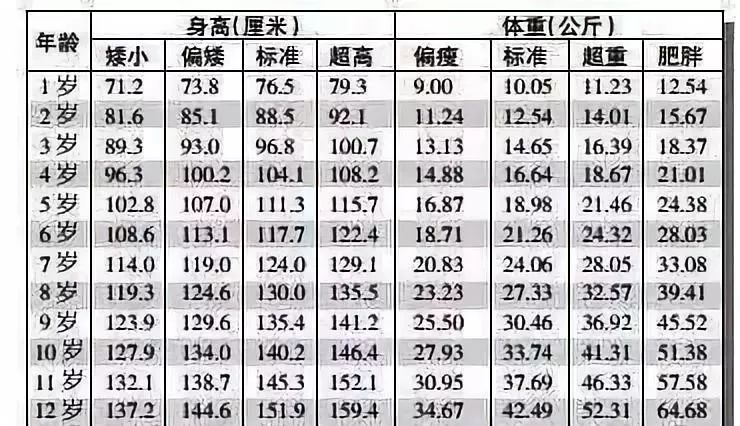

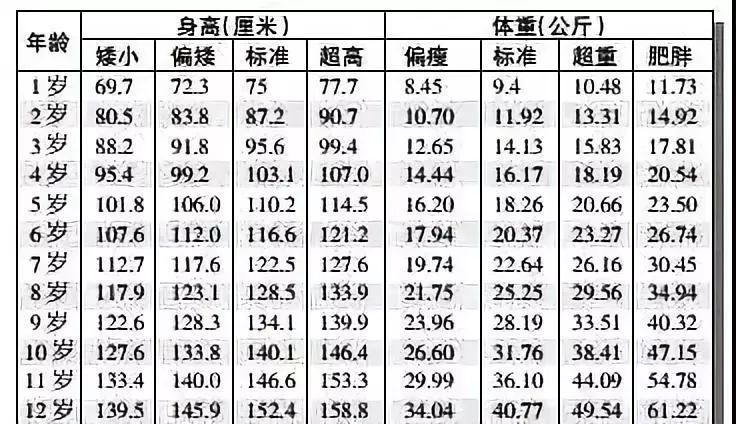

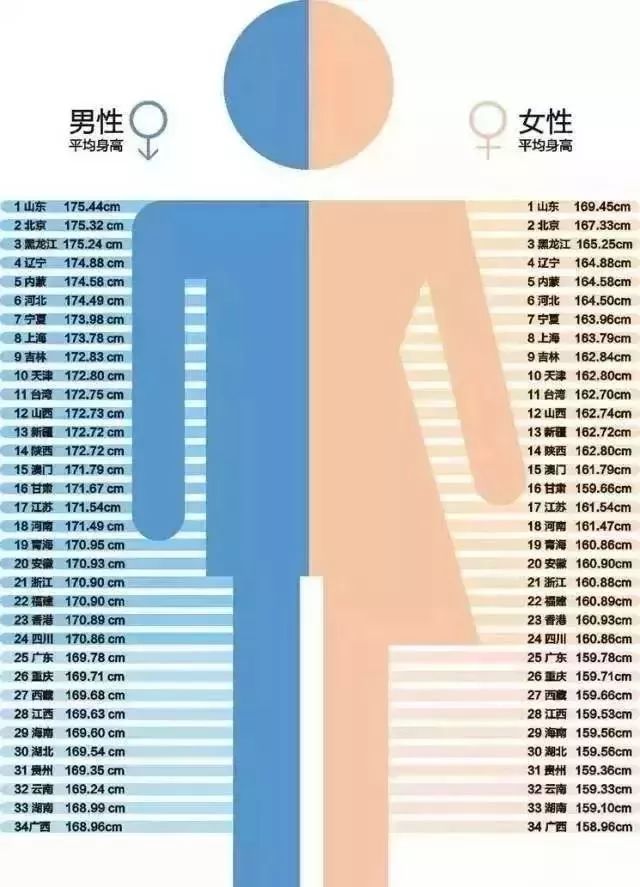

男孩成年终身高(厘米)=(父亲身高+母亲身高+13)/2±7.5(厘米)

女孩成年终身高(厘米)=(父亲身高+母亲身高-13)/2±7.5(厘米)

-END-

▍素材来源:网络

▍声明:以上图文,贵在分享!版权归原作者所有,如涉及版权等问题请及时与我们联系。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8KbxgTI93vXUSgT377RUww

不知不觉,夏天已经来了,很多人又开始关心起了体重问题。

书单君的一位朋友,从3月开始,就对此忧心忡忡,坚持吃了一段时间“草”后,发现宅家期间增长的体重愣是一点没减。

不过还有一类人,怎么吃也不会胖。

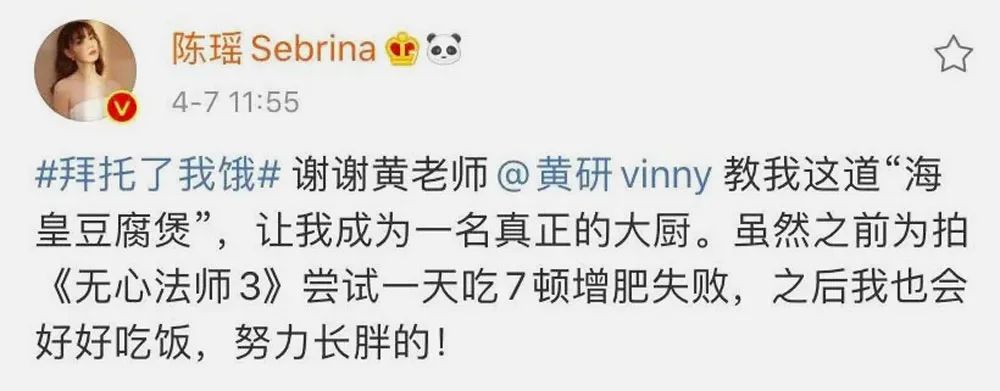

演员陈瑶在微博上说:“虽然之前为拍《无心法师3》尝试一天吃7顿增肥失败,之后我也会好好吃饭,努力长胖的!“

很多人都非常羡慕这种“吃不胖”的体质,同时也有点疑惑:

为什么有人怎么吃都不胖,有人喝水都长肉呢?

书单君今天推荐的这本《饮食的迷思》,刚好回答了这个问题。

作者蒂姆·斯佩克特是遗传方面的专家,在这本书里,他从营养学、遗传学等方面着手,解释了这个千古迷思,还给出了另辟蹊径的“肠道菌群减肥法”。

通过研究,蒂姆发现了一件非常颠覆认知的事情:

一个人是否长胖,很大程度上并不是由吃多少,而是由基因决定的。在保证健康的基础上,如果想适当减重,必须要考虑肠道菌群的影响。

易胖/易瘦体质,真的存在

书单君上高中时,班里有个女同学,身高165,体重还不到90斤,整个人看起来轻飘飘的。

她没有什么厌食症,相反,她平常的饭量非常大,晚上还会时不时地吃点夜宵,但体重一直不涨。

连她自己都有点纳闷:“我吃的这么多东西,都去哪了?”

大学时的另一位朋友,则是传说中的小鸟胃,每顿饭都吃得很少,而和饭量形成巨大反差的,是她略显丰满的身材。

这两人真是身体力行地演绎了“有人怎么吃都不胖,有人喝水都长肉”。

到底为什么会产生这种现象呢?

蒂姆研究过后,发现这可能是由一项经常被忽略的因素——肠道菌群导致的。

他认为:“我们片面地将营养和体重,简单理解为能量的摄入和消耗,没有考虑菌群(吸收)的影响,这是很多饮食方案和营养建议失败的原因。”

这句话颠覆了书单君原来的认知。和大多数人一样,我一直认为在消耗不变的情况下,多吃就会长胖,少吃就不会,怎么也没想过,这跟所谓的“肠道菌群”有什么关系。

不过,书单君深究过后发现,蒂姆的想法确实很有道理。

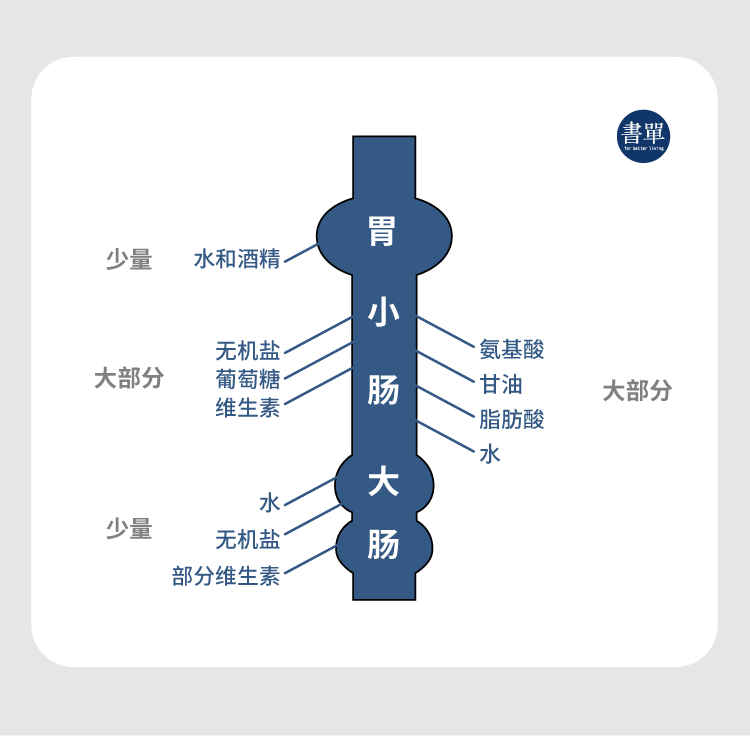

要理解这件事,我们先要知道,人体是怎么消化食物的:

很多人都觉得胃是消化的主力军,但实际上,胃只是初步消化食物——大部分的食物和能量,是通过菌群在小肠里被吸收进血液的。

也就是说,我们究竟消化了多少食物,摄入了多少热量,是由肠道的菌群来决定的。

而不同类型的菌群消化、吸收不同食物的能力是完全不同的。

每个人拥有的菌群都不一样,这就导致了两个结果:

第一,同一个人,对相同热量的食物吸收有差别。

来自快餐的2000卡和来自谷物蔬菜的2000卡,吸收效果完全不同。

第二,不同人对相同食物的代谢有差别。

比如,同样是吃一片培根,有的人可能吸收了它70%的热量,而另一些人的菌群,对培根完全不感兴趣,培根产生的大部分热量就会排出体外。

正是因为如此,才会有人怎么吃都不胖,而有些人每餐都算好热量,也照样长肉。

至于我们会拥有怎样的菌群,基因有着不可替代的决定权。

可能有人要说,就算基因和肠道菌群会决定我们是否容易变胖,但只要节食,甚至是不吃,不就能把它的影响力降低了吗?

这还真不一定。

减肥界最为流行的一个口号,恐怕就是“管住嘴,迈开腿”。很多人因为懒没时间,都选择了节食减肥,但长期来看,这种方式很可能一无所获,甚至还有变胖的风险。

蒂姆在书中就提到这样的例子:

一项关于节食减肥效果的研究中,选用了一些青年双胞胎作为研究对象。他们最初的体重是相同的,其中一个从16岁开始节食,另一个则正常饮食。

到双胞胎25岁时,研究者在统计数据后惊讶地发现,双胞胎中曾经节食过的那个,竟然平均要重1.5千克。

有同样遭遇的,还有超女何洁。从参加选秀开始,减肥一直是她生活中不可或缺的部分。

为了减肥,她每天只吃黄瓜、西红柿,或者干脆绝食,连减肥药也都安排上了。

但这种做法短暂地起了效果之后,她很快又复胖了。

现实中似乎也不乏这样的例子,身边那些节食的小伙伴,最后要么是压根没瘦,要么是瘦了没多久又反弹了。

为什么认真节食,却不会变瘦,甚至还有可能长胖呢?

蒂姆·斯佩克特解释:

“热量摄入减少后,身体适应了这一变化,但保存脂肪的本能仍会占上风,这会产生一系列变化,改变大脑的奖赏机制,以获取更多食物,来维持或增加脂肪储备。这就是节食常以失败告终的原因。“

简单来说,就是如果你曾经胖过,身体就会无所不用其极地让你恢复原有的体重。

而导致这一变化发生的原因,依然是肠道菌群。

同我们一样,菌群也具备生存压力,需要食物来“维持生计”,当它们察觉到自己挨饿时,就会给下丘脑发信号,让你胃口大开。

你的意志力再强大,也无法与下丘脑进行对抗,饿了一段时间以后,很自然地就会开始进食,甚至会过度进食。复胖也就成为一个必然结果了。

不少人可能已经发现了这一点,所以转而考虑借助运动减肥。

不过,运动本身也很难直接减肥,主要还是靠菌群的帮助。

人体主要是通过消化食物、基础代谢 、身体活动这三个部分来消耗热量的。

身体活动消耗的热量,只占到整体的10~30%。而运动也只是身体活动的一小部分——也就是说,即便你拼命运动,运动直接消耗的热量也非常有限。

不过,好在运动有个“副作用”,那就是可以提高菌群的活性,并帮助消灭有害菌,从而提高消化食物与基础代谢所消耗的热量。

举例来说,如果把菌群比做机器的话,运动就相当于调高了机器的运作速率,同时清理了内存(不干活还捣乱的有害菌),这样单位时间内完成的工作(消耗的热量)就会更多。

不过,运动对于菌群的调节作用是很有限的,我们还需要配合正确的饮食。

三个建议,帮你减肥

既然肠道菌群与消化、吸收息息相关,那我们如何才能利用他们实现减肥呢?

蒂姆·斯佩克特在《饮食的迷思》中提到:

“你可以把身体中的菌落想象成私人花园。你要确保植物(细菌)生长的土壤(肠道环境)状态良好,营养丰富;

为了防止杂草或毒草蔓延,需要种植尽可能多种多样的植物,撒下各种种子。我会给出一些建议。多样性是其中的关键。”

第一,少食多餐。

进食的时长与次数,会影响到肠道健康以及菌群的活力。如果你单次进食时间过长,或是频繁地吃东西,都会给它们造成压力。

就像老板每天不停地安排任务,你是不是也会感到压力山大呢?

很多病人在恢复期时,医生都会建议少食多餐,因为这样有助于让肠道和菌群好好休息。到了需要干活的时候,它们才能更有干劲。

第二,多样化饮食。

网上流传着很多饮食减肥法,比如什么哥本哈根减肥法,单一饮食减肥法,生酮减肥法等等,这些减肥法都有一个共性,那就是减少饮食的多样性,要求你放弃含有碳水化合物、高蛋白、高脂肪以及其他物质的食物。

这些减肥方法通常很快见效,但实际上都是以损害菌群生态和身体健康为前提的。很容易造成两极分化——过胖或者过瘦。

这是因为经常吃同一类型的食物,会导致肠道菌群的类型过于单一,从而影响代谢能力。

健康的方式应该是尽量扩大自己饮食的范围,海鲜、水果、蛋类……感兴趣的都可以尝试一下。

饮食多样性增加后,肠道菌群的多样性也会因此增加,体重就会稳定在一个正常的范围。

第三,轻断食。

一周之中有两天将热量摄入控制在500千卡(女生,大约为2碗半米饭)/600千卡(男生,大约相当于3碗米饭)属于轻断食,这对我们的身体健康是有益的。

在轻断食期间,你的肠道会进行一次大扫除,清理有害菌,促进有益菌的生长。

当然,你还得保证断食之前的饮食种类是非常多样的,否则只会做无用功。

除此以外,保持良好的睡眠、戒烟戒酒、不滥用抗生素,也都是很有必要的。

肠道菌群功能很强大,但同时也敏感脆弱,需要被好好维护。

✎✎✎

书单君还想提醒大家的是,虽然正确地调节肠道菌群确实可以减重,但这并不代表你能减到任何想要的体重。

体重“调定点”学说指出,对于我们的体重,大脑有它自己的想法,它会努力让体重保持在一个相对固定的范围。

这个范围大概在4.5~6.8千克之间,肠道菌群起到的减重效果,也只能局限于这一区间。

有时我们会看到一些超过这个区间的减肥案例,这些人要么就是“调定点”远低于现在的体重,比如霍思燕生产后瘦了几十斤,是因为她怀孕前的体重本来就很轻;要么就以损害身体健康为代价,比如减肥后变成了厌食症。

其实,我们没有必要过度追求减重,毕竟正常的审美都是以健康为基础的。

单一的肠道菌群,消化不了多样的食物;单一的审美,也容纳不了多彩的人生。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/TcJTzEdFhwel8QJHCufu8w