转自:https://mp.weixin.qq.com/s/WTySj2ZxKmn8PR8tntg3jQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/WTySj2ZxKmn8PR8tntg3jQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ZzhDCn3Kc46Zu0B9GuDUwg

伴随着上海临近解封的喜悦,忽然心血来潮想考证一下上海“全域静态管理”的成本,之所以称之为“考”,是因为相关证据并不全面,有些地方需要用常识和逻辑加以补正。

“成本”是指为达成某一目标而付出的代价。在工业企业,产品成本指的是在产品生产与交付过程中所发生的所有支出。与产品生产直接关联的支出叫“成本”,间接关联的支出叫“费用”,当然也有人称之为“间接成本”。叫法虽然不同,但实质却无差异。

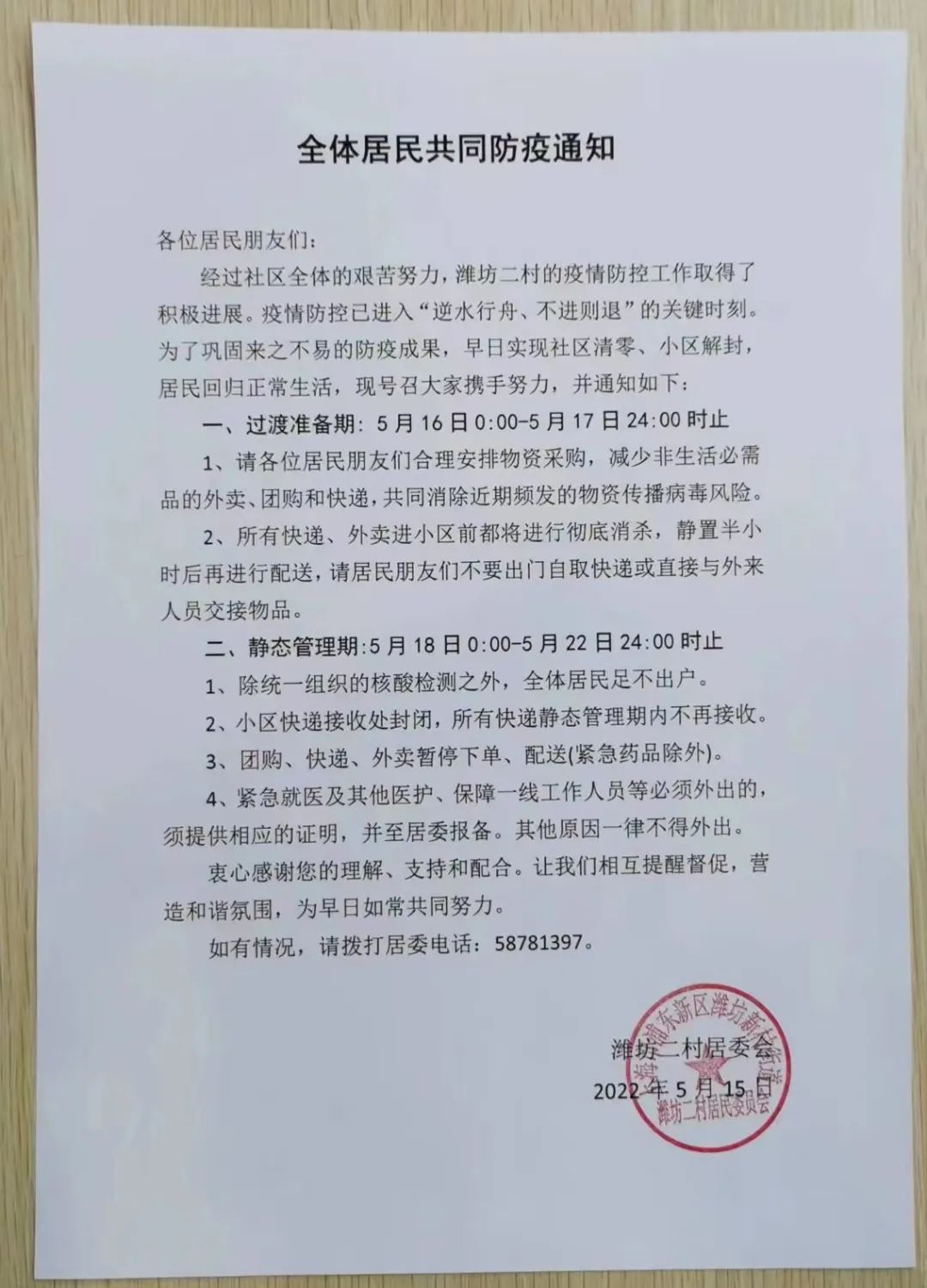

“封控”是“全域静态管理”的简称。上海封控区根据疫情的严重程度不同划分为三种类型:封控区、管控区与防范区。封控区指的是不准出自己的大门;管控区是不准出自己的单元楼道门;而防范区则是不准出自己的小区门。笔者所在的区域一直是防范区,但从3月28日被封禁以来,同样面临的是足不出户,所以,体感这三类分区并无差别。

根据一番思量,与“封控”相关的成本可分为三类:直接成本、隐性(间接)成本与或有成本。直接成本容易理解,直接与封控相关的成本,如生活物资成本、核酸/抗原检测成本、方舱医院建造成本、社区志愿者补贴成本等。间接成本则要隐秘得多。例如房租水电燃气成本、核酸检测的等待时间成本、产值下降的损失成本、股价下跌的亏损成本以及次生灾害的连带成本等,这些都可称之为隐性成本。或有成本是指那些可能发生也可能不发生的成本。如封控期间可能因停工引起的违约损失、供应链断裂导致的客户永久丢失成本、封控前准备的存货因过期、变质的损失成本、居民被禁足的精神与身体伤害成本等等。这类说不清道不明的成本,都可归类为或有成本。

根据第七次人口普查数据,上海基础常住人口2,488.36万人,家庭数560.96 万户。实际就业人口1,303.90万人。根据上海统计年鉴,上海城镇非私营单位就业人员平均工资171,884元,城镇私营单位就业人员平均工资80,134元,请大家记住这些基础数据,后面的推算会用到这些数据。

根据认真测算,从4月1日官宣“全域静态管理”算起,至5月22日部分公交线路恢复营运结束,全程共计52天。

52天的直接成本考证结果为992亿元,平均每天为19.07亿元。相关项目测算结果汇总如表一。

隐性(间接)成本考证结果为3.97万亿,平均每天的成本为763亿元。相关项目测算结果汇总如表二。

或有成本因缺乏估算模型,就此略过。直接成本与隐性成本相加,共计4.07万亿元,接近2021年上海市全年的工业总产值(4.32万亿元)。如果加上或有成本,整个封控的损失会远超过2021年的工业总产值。如果你对以上的具体推算过程感兴趣,请接着往下看。

根据封控目标的相关要求,直接成本大体可以归纳为五大类。

(1)封控区居民生活物资支出

生活物资支出之所以成为封控成本,是因为封控剥夺了居民外出谋生的权利,使被封控区的居民从生产主体变成了消费主体,从收入扣减成本后尚有结余的生存模式,转变成了纯粹依靠政府救济的生存模式。于是,这类支出便成为封控的直接成本了。

生活物资的成本估算大体可以分成三类,或者根据物资的三种不同来源渠道加以确定:政府组织并发放的物资、居民自发团购的物资和个人拼运气抢购的物资。由于物资的来源渠道不同,其价格与品质也有很大的差异。

政府发放的物资主要是保障居民的基本生活需求,基本能获得平价供应。主要包括:大米、食用油、蔬菜和肉禽蛋。如果按正常消耗量标准来计算,每人每天的消耗量大致为:大米为3-5两、食用油25-30克、瓜果蔬菜0.5-1斤、肉禽蛋0.3-0.5斤。如果按疫情前的平价计算,每人每天的基本生活保障需求为7.78元-13.36元。具体可参见表1.1。

但上述测算只是一个理论值。政府实际发放的物资(包括外地援沪物资)以及组织的市场货源应该说还是比较充足,不存在严重短缺的情况。虽然各社区发放的物资存在数量与质量方面的差异,但总体上未形成社会动荡,实属不易。

然而,政府配送物资所面临的最大挑战是常常不被居民待见而造成浪费。主要原因有几个方面:第一,统一发放的生活物资与居民需求匹配度较低;第二,政府统一采购物资品质难以保证;第三,社区服务能力限制,使得物资不能及时发放到位,导致腐烂变质;第四,个别经办人员利用职务之便、截留倒卖抗疫生活物资,导致分配错位。

由于以上种种原因导致政府配送的物资浪费严重。很多有条件的家庭或社区又通过各种渠道补充各自的不足。根据亲身经验判断,个性化补充的生活物资可能占到生活所需物资的三分之一或一半,但由于抢购物资的价格和物流费用是政府配送物资的5-10倍,代价高昂。所以,初步估算这部分生活物资的总体成本大约是政府配送物资的3-5倍。我们且按3倍来计算,政府配送的物资成本为100亿元,而居民通过团购或个人拼运气在网上抢购的成本支出为300亿元。二者合计400亿元。具体计算过程如表1.2所示。

以上推算采用的价格水平参考了腾讯网发表的一篇文章《涨幅1300%,疫情下的上海物价太魔幻!》①。平价水平参照前价格,抢购物资参照后价格。政府平价的价格水平为:大米4.5元,瓜果蔬菜5元,食用油18.5元,肉禽蛋10元。依此计算,平均一个人一天的生活物资成本大致为最低7.78元,最高为13.36元。

根据媒体报道的一位上海打工人隔离期间的生活花费②,总共是5,520元。扣除房租(每月900元)和水电(每月180元)开支,他的实际生活物资成本高达3,360元,远在我们的测算标准之上。

(2)核酸/抗原检测支出

核酸/抗原检测支出最容易计算。上海自官宣封控以来,开始实施每天全员核酸或抗原检测。虽然目前核酸/抗原检测的成本越来越低,但即使按混检成本计算,也需要6~8元。如果按全部常住人口计算,全市一天的检测成本约为1.5亿~2亿,一个月为45亿~60亿。我们最终取下限1.5亿计算,52天共计为78亿元。

(3)方舱医院支出

根据上海市疫情防控工作新闻发布会数据,截止到4月30日,定点医院可收治床位达到3万张,上海市、区方舱医院总开放床位约30万张。如果按照每张床位建造(改建)成本5万元平均计算,方舱医院的建造与改造成本便达到150亿人民币。不包括方舱医院的运营成本和医护费用。

(4)社区志愿者补贴支出

社区志愿者原本以为都是义工,但由于需求量太大,而且,疫情期间的社区服务工作还存在一定的感染风险。所以,志愿者补贴应运而生。现实中也确有听说很多低收入人群都在积极申请社区服务工作。

在正常情况下,城市生活保障体系主要由三部分构成:政府公共服务、工商行为、市民活动。而封控期间,由于工商行为与市民活动全部被禁止,政府只能依靠社区服务体系。千百万人的日常活动突然间化为少数社区服务人员的肩上重担,其盲目性可想而知。加之上海日常生活的市场化程度比较高,公共服务体系相当薄弱。所以,无论是社区工作人员,还是临时志愿服务人员,手足无措便成为常态。

如果按照政府标配8%来招募志愿者,那么,全域的志愿者人数便达到200万人。有人说有的社区给500元一天,也有人说给1000元一天,当然,更普遍的补贴应该是200~300元。补贴的高低或与市场供求紧张程度、服务时间长短、工作岗位重要与否有关。由于缺乏相关权威数据,我们只能按照正常情况下的钟点工收费标准—1小时为40元—计算,8小时为320元。以此计算,全上海一天的志愿者补贴为6,370万元,52天共计331亿元。当然,也许很多志愿者只提供不领取报酬的义务服务,也可能实际的志愿者数量没有达到标准配置。

(5)路障与隔离装置及其他

除此之外,封控期间为防止人员、车辆通行,还设置了许多人为路障与隔离装置,虽然这些隔离装置成本不高,但侮辱性极强,连消防通道也被封堵。至于直接成本,就按志愿者补贴成本的10%计算吧?

把隐性成本大体归纳了一下,可简单概括为以下五类。

(1)居民房租水电燃气成本

在前述居民生活成本中,我们只考证了生活物资的成本,而忽视了居民生活中的房租水电燃气等固定成本。由于这部分成本波动较小,所以很容易被忽视。如果居民有正常工作,这些成本就被收入所覆盖,但封控期间没有收入,这些成本便很快成为生存风险。由于住房构成情况复杂,价格相差巨大,所以,我们只能按一般水平估算。如果按市区一套住房价值1,000万元估算,每月的租金成本不低于10,000元,这是一个三口之家的必备生活条件。根据第七次人口普查结果,上海共有561万户家庭。依此计算,封控一个月的居民房租成本大约为561亿元。如果按自购住房计算折旧成本和资金成本,实际要远高于按租金成本估算的结果。如果平均每户的水电燃气按每月500元计算,其成本为28亿元。由此,上海封控一个月的居民固定生活成本便为589亿元。换算到52天的成本合计约为1,021亿元,平均每天为19.63亿元。

(2)核酸等待成本

大部分人计算核酸成本只计算采样与分析过程的相关支出,而很少顾及被采样对象的等待时间成本。作为核酸采样的配合者,相当于一部电影中的演员,一般人平时看到的只是拍摄和剪辑的成本,而忽视演员才是制作电影最大的成本。虽然群众演员的“片酬”不高,但数量过于庞大。如果根据第7次全国人口普查结果,上海基础常住人口2,488万人,就业人口1,304万人,做一次全员核酸的“参演”人数,下子就达到近2,500万人,瞬间超过历史上的任何大片。如果按照上海人社通 “2020年本市全口径城镇单位就业人员平均工资为124,056元,月平均工资为10,338元”③计算,上海封控一个月全员核酸的等待成本大约可估计为1,348亿元(1,304万人*10,338元/月工资)。当然,这一估算的假设前提是这些人被封控在家完全是为了配合核酸检测。这也许并不符合实际。毕竟有些岗位的居民是可以居家办公的。但大部分人恐怕除了配合核酸和抗原检测外,并无其他实质意义的工作,这些成本便都成为核酸等待成本。

(3)工业生产总值下降损失

根据上海统计局最新公告,2022年4月实现工业生产总值1,364亿元,较上年同期下降61.6%,也就是说大约减少了850亿元。因为5月份的数据还没有出来,估计只有更坏,没有更好,所以,我们用4月份数据平均计算到5月22日,即封控52天累计损失的工业生产总值为1,473亿元。这还只是计算了上海的部分,没有涉及上海停工停产对周边省份,尤其是长三角区产业配套省份的影响。如果加上对全国GDP影响,估计又是一个巨量。

当然,目前看到的这个数字,其实对处于全域静默管理的上海来说应该是好消息,因为上海静默期间,仍然保住了平常产值的60%。这表明封控期间的上海仍然有许多事关民生的产业和岗位在运作,不然统计数据可能更加惨不忍睹。我相信,把上海减少的1,473亿元产值列入上海封控期间的间接成本,不会有异议吧?

(4)证券市场股票市值损失

根据Wind金融终端统计,4月1日官宣封控当日的股票上市总数为4,860个。到5月20日,上市交易的股票总数增加了42个,但股票总市值却下降了3.57万亿元(从89.79万亿下降为86.22万亿)。虽然把此期间全部的股票下跌列为封控的间接成本有些偏颇,但上海封控是影响过去两个月市场股票定价的最大不确定性因素,恐怕并无疑议。

(5)次生灾害及其他损失

封控期间因医院、学校、地铁、公交及许多公共服务部门停开导致的次生灾害因缺乏统计,难以估量其损失。这类成本有如路障与隔离装置一样,也许数额不大,但侮辱性却极强。因缺乏数据,本文暂按产值损失度的10%估算,约为85亿元)。

除以上直接成本和隐性成本外,封控还涉及到未来的潜在损失或成本,我们姑且称之为或有成本。

或有成本是指可能有也可能没有的成本。比如管控条件下居民的精神与身体伤害成本,因过度消杀引起的环境污染与生态破坏损失,因疫情停工而导致的契约违约成本,以及因制造业供应链转移导致的客户永久丢失成本等。由于这类成本可能导致未来社会的潜在的损失和风险,如经济衰退、犯罪率上升、经济纠纷案件增加等,都带有较大的不确定性。故称之为“或有”。这只是一个理论分析框架,并无实际模型可以推算。

行文至此,上海封控成本只是有了一个大概,很多损失因缺乏数据而不能恰当推算,已估算出的数据也只是一个估算,其中包含了诸多假设和推测。成本计算是一项非常复杂的系统工程,需要很多专业人士的参与。文章写作过程中几次想到要放弃探究,但本着帮助提升未来决策理性的信念,仍然坚持把文章写完。尽管粗浅,但希望这些分析框架与逻辑能对感兴趣的人士有所帮助。很显然,达成某种社会目标的成本考量要远比企业产品成本计算复杂得多,而且缺乏真实可信的“原始凭证”。这大概就是企业会计与社会会计的不同吧。

写完此文,深感心力交瘁。最后让我借用一段庄子的话作为结语:

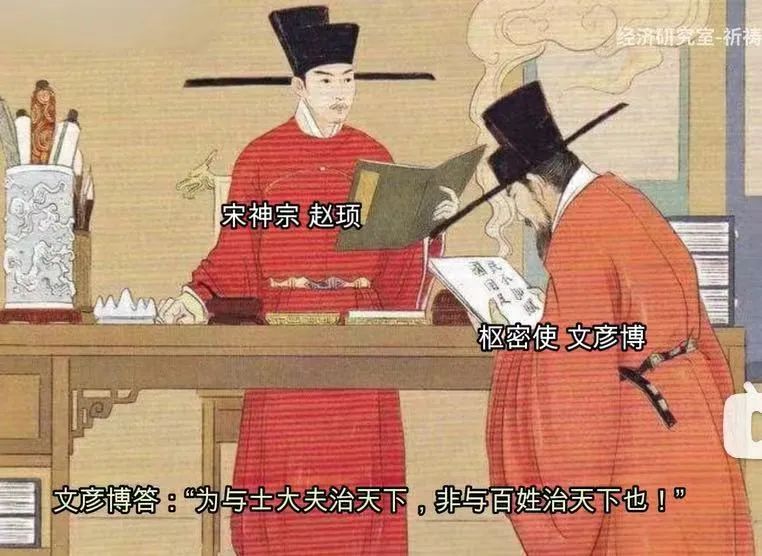

“上必无为而用天下,下必有为为天下用,此不易之道也。……无为也,则用天下而有余;有为也,则为天下用而不足。”

祝愿上海的明天更美好!

(文中数据由刘雪莹收集整理,谨致谢意!)

参考资料:

① 涨幅1300%,疫情下的上海物价太魔幻!

https://xw.qq.com/amphtml/20220520A05EXD00,2022年5月20日。

② 一个打工人,在上海隔离60多天,生活费一共花费了5520块

https://www.163.com/dy/article/H7G0V9860552J0VR.html,2022年5月15日。

③ 上海市关于2020年本市全口径城镇单位就业人员平均工资的通知,沪人社综〔2021〕193号,https://m12333.cn/policy/icpw.html,2021年6月22日。

④ 2022年4月工业生产情况,上海市统计局,

http://tjj.sh.gov.cn/ydsj31/20220517/3d72ec2827a04e53b8c6780d3125dc11.html,2022年5月19日。

常态化核酸检测应是精准防控的一部分,应因地、因时制宜。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rFHx8wCV0V10Ikzd_ROj5g

原创:豆妈

来源:MotherTree

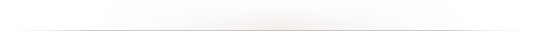

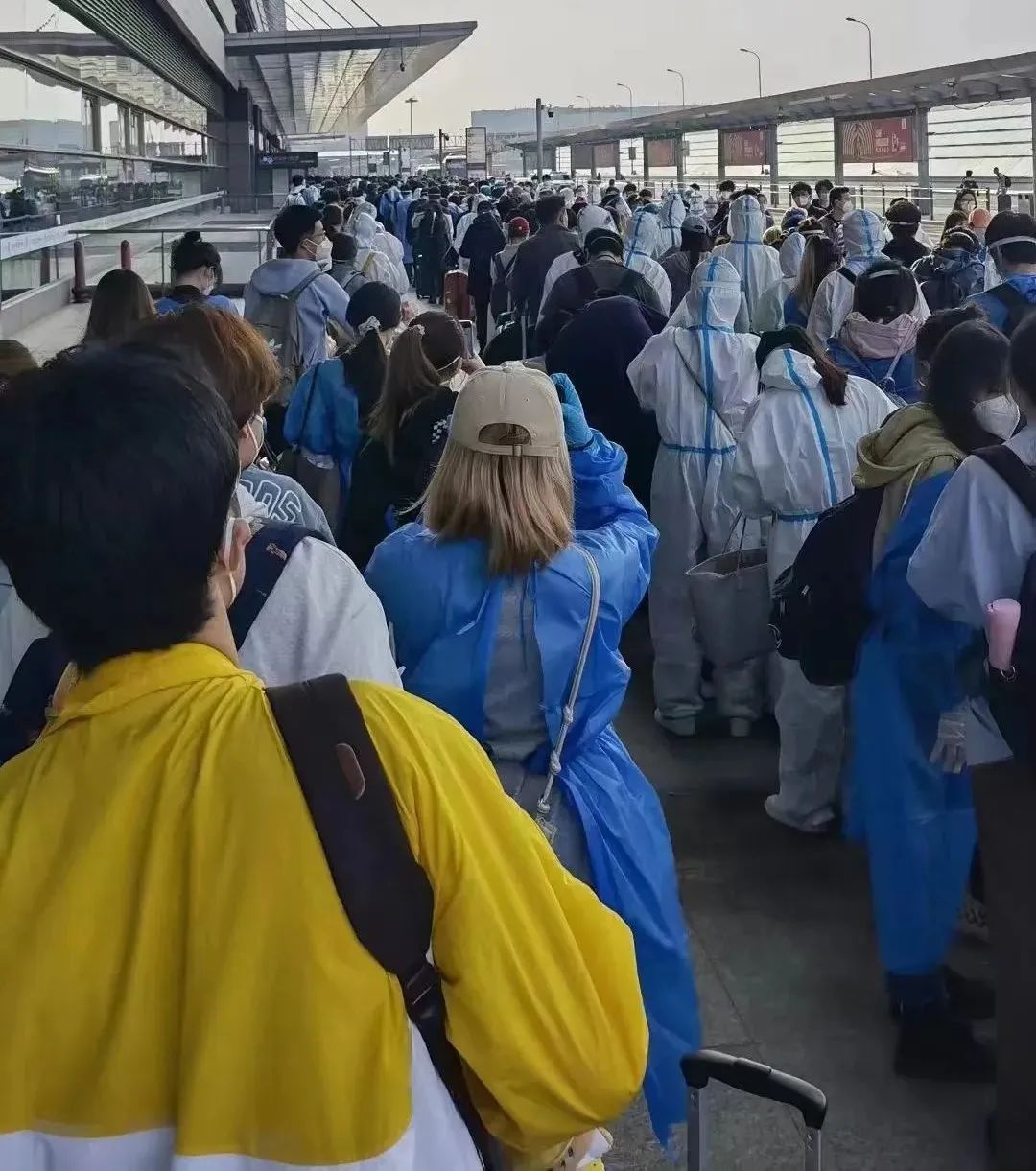

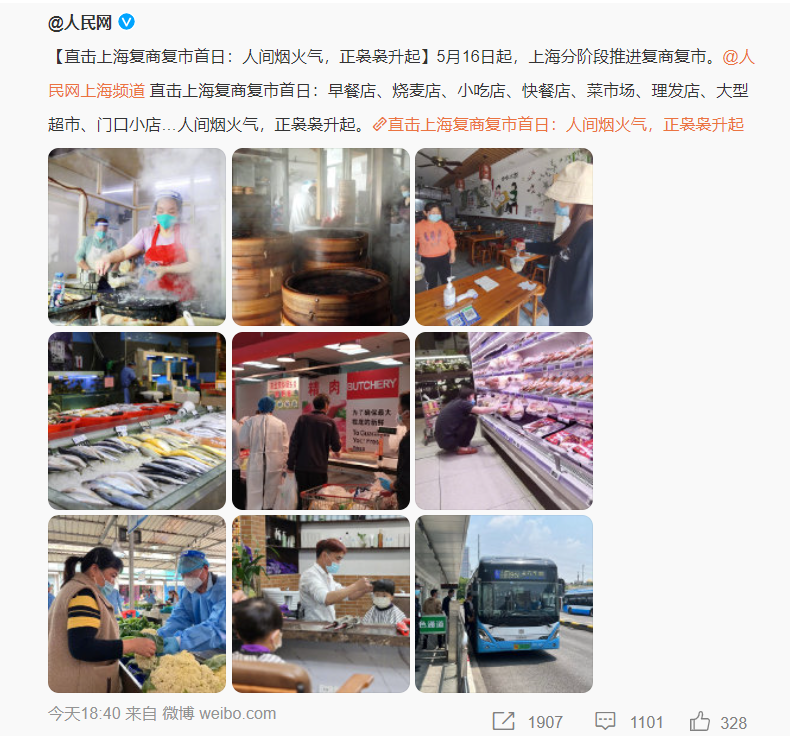

新闻上说5月16号的上海虹桥站办理出发客票的有12趟列车,包含1趟始发列车(上海虹桥站至北京南站的G10次列车)、11趟途经列车,主要目的地方向为杭州、南京、合肥、南昌等。离沪旅客总数超6000人。而上海本轮疫情发生以来,最少时从上海出发(含始发和途经上海并办理上下客业务)的列车单日只有4趟。

那天的上海虹桥火车站排着长龙,人多到可以和春运相提并论,真是人山人海。很多人为了离开上海甚至背着、拉着、拖着行李徒步到虹桥火车站。

看着这些图片,内心五味杂陈。这些人当中或许有已经在上海工作生活多年,最终却因一场史无前例的疫情被迫离开上海,多年的努力付诸东流。

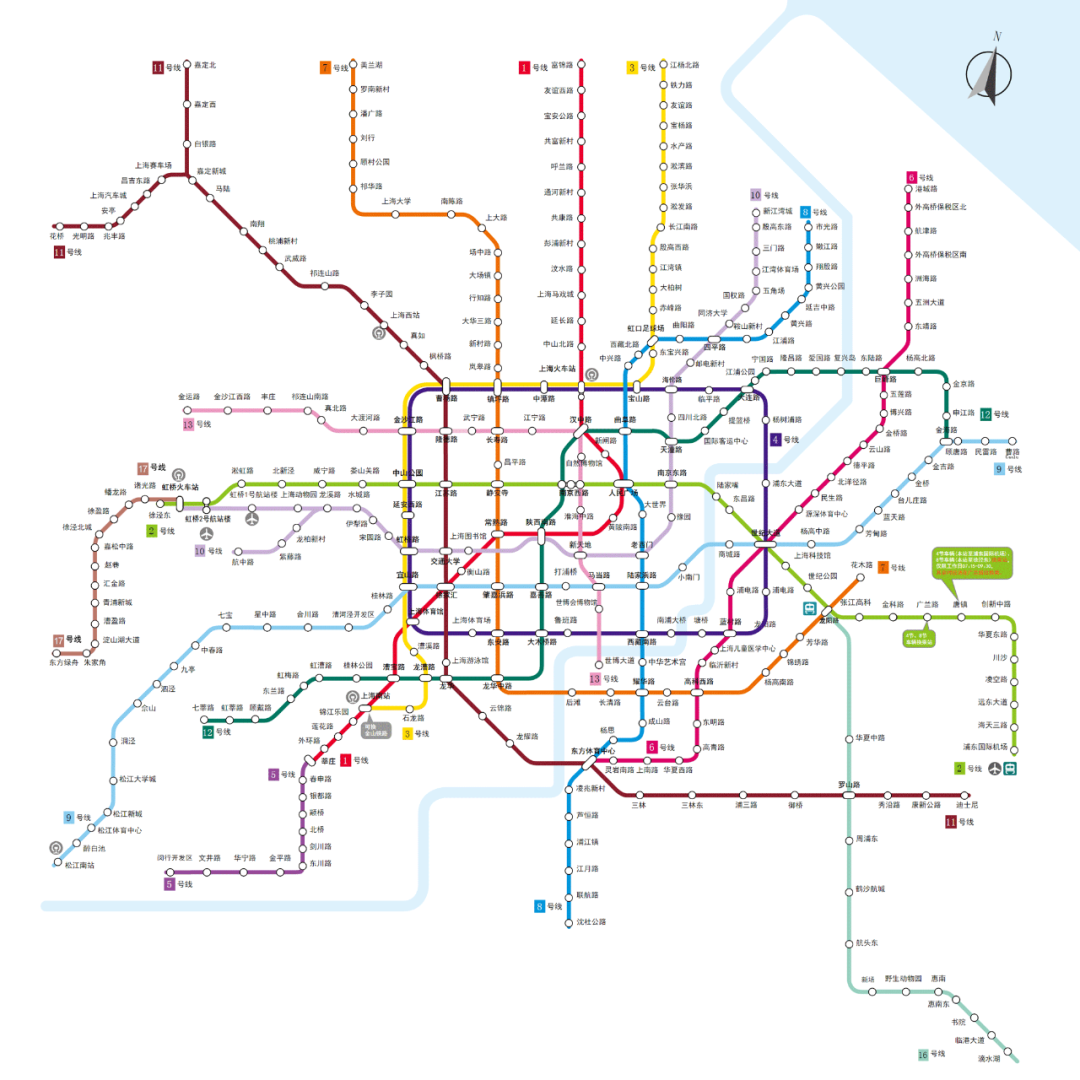

在公共交通还没恢复的当下,去虹桥火车站并非易事,甚至是艰难的。有的人是支付了500到1000的高价车费,简直难以让人相信,从你的住处到火车站堪比某些地方的机票价格。有的人骑行几个小时,穿越上海的大街小巷(论平时运动的重要性)。更有人甚至从浦东走到虹桥火车站,其离沪的决心之大令人倍感唏嘘。有人一路过关斩将,经过层层审查,穿越艰难的隧道,每个人的经历都可以拍部电影了。

生死时速

骑行五个小时

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/0WO4XVwOEZCb6bMFSHhAZA