-

张庭、陈赫、戚薇、岳老板、罗永浩老师。

- 月活应该已经破2亿,且三季度的月活是环比增加的;

- 大会员收入当然基数还是低,但是增速确实让人刮目相看,已经达到1500万量级;

- 游戏数据低于5成,这是让投资人认为B站在向一个“常规”内容平台发展的重要指标(当然比例还是不够低)。

- 卖课程做知识付费;

- 大部分,至少我平时关注的各个领域的Up主,下半年都在做游戏直播,一次6~7个小时那种;

- Bilibili电竞;

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

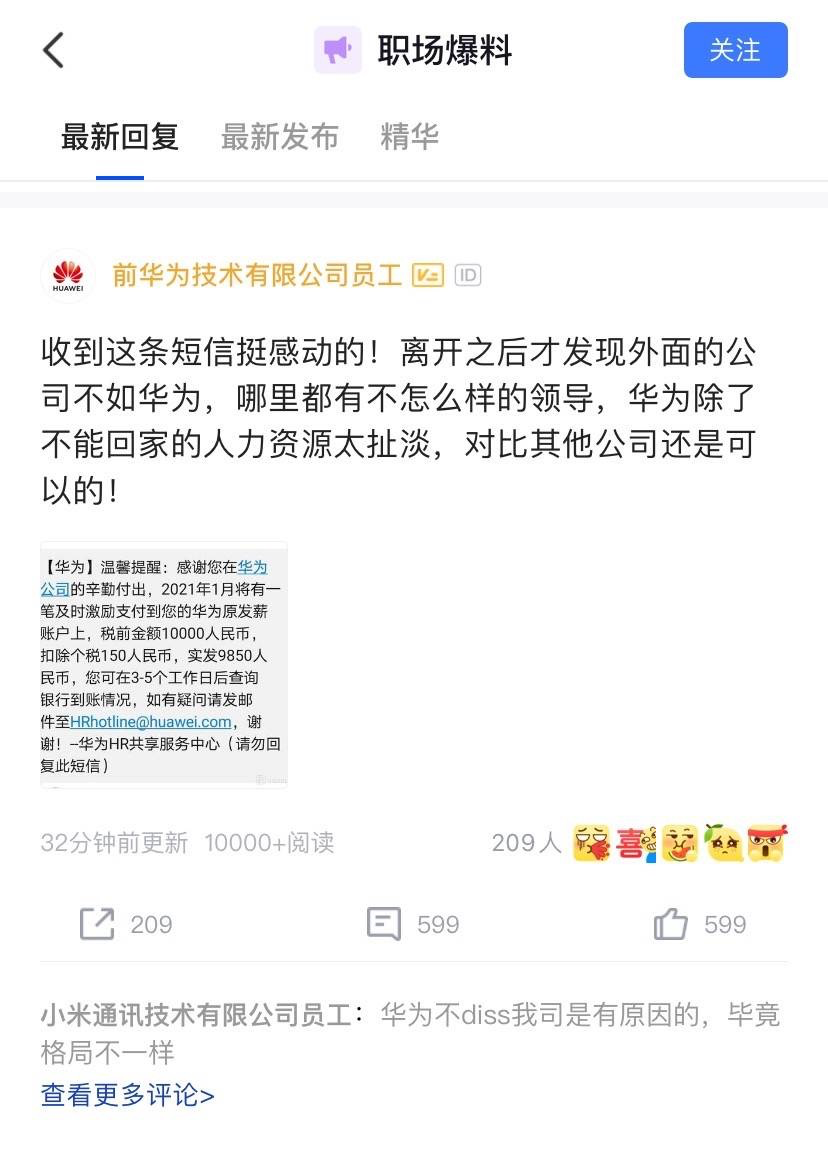

最近这段时间,“ 996 ”、“内卷”这两个词几乎被说烂了。

连姐妹跟我的聊天话题,都带着“职场焦虑”的气息,还给我分享了一张互联网大厂的薪资表。

问了姐妹这张图的来源,才知道这又是来自「脉脉」上的匿名帖子。

看来,继某互联网企业员工因在脉脉发表“极端言论”被辞退后,脉脉针对大厂们的“吃瓜脚步”依然没有停下。

作为一款主打职场社交、却靠匿名爆料起家的产品,这脉脉是如何做到永远站在吃瓜第一线,并被网友冠以“互联网大厂八卦新闻客户端”的名号呢?

今天我们就来扒一扒。

01

脉脉,是怎么变成吃瓜神器的?

从成立至今不过 7 年时间的「脉脉」,最初的定位是“职场商务人脉社交软件”。

但现在,却逐渐变成了吃瓜神器,重点“关怀”对象还是互联网大厂。

1)爆料多“匿名”,有保护色

根据易观千帆的数据显示,脉脉的月活已超过了 800 万(截至 2020 年 5月 )。

高用户粘性、高话题讨论度的背后,绕不开脉脉“职言匿名”板块对用户的吸引,真瓜假瓜乱飞的互联网大厂资讯也越来越具备“八卦”属性。

据说,脉脉创始人最初对匿名区的设想只是帮助职场人士宣泄压力。

但是,由于「匿名 + 露出认证信息」的设定,这个板块最后就变成了社畜们吃瓜的天堂。

小到抱怨公司年终奖抠门、吐槽公司同事能力没有脾气臭,大到互联网大厂的薪资凡尔赛、分享如何上升分红的毒鸡汤。互联网大厂的一切新动向,都在脉脉匿名区“裸奔”。

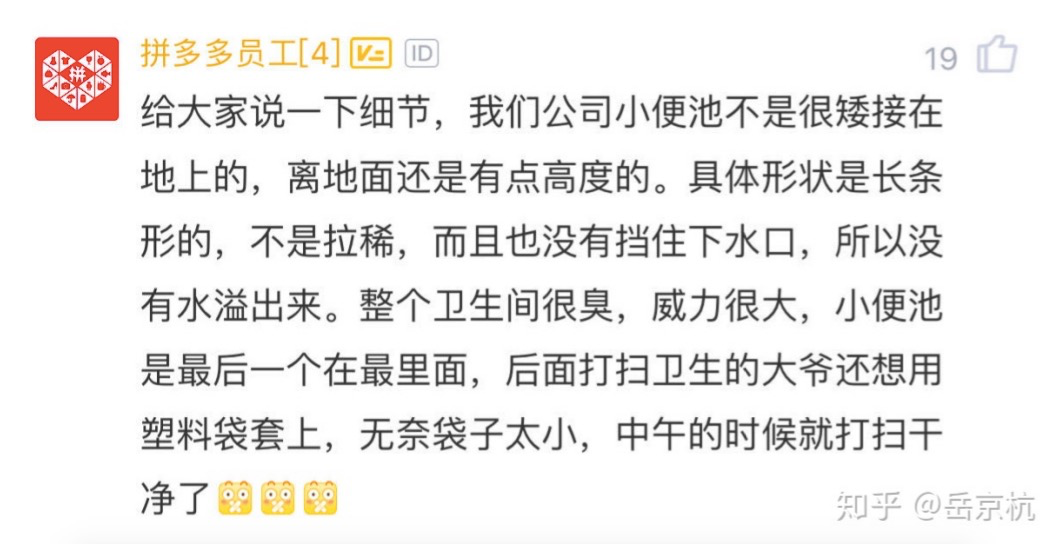

比如说前不久,有拼多多员工在脉脉匿名爆料,有员工因为厕所坑位紧张「拉屎排不上号」,掀起了一波关于“带薪拉屎”的热议。

还有 OPPO 员工在脉脉匿名爆料:因多次晚10点多就下班,被公司强制解除合同、赶出公司。

阿里的员工匿名吐槽阿里组织臃肿、产品臃肿。

腾讯员工匿名吐槽公司加班严重。

另外,匿名式的职场炫富也是日常好戏。

除此之外,自成立以来,脉脉上爆出的大料数不胜数:

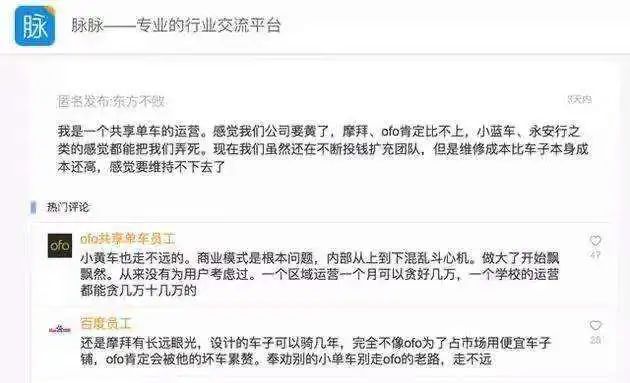

2017 年,实名认证为“ ofo 共享单车员工”的用户,爆料称 ofo 共享单车存在严重的内部管理问题。

一个区域运营一个月可以贪几万

一个学校的运营都能贪几万十几万的

2018 年,实名认证为“摩拜单车员工”的用户,在脉脉职言上爆料:摩拜单车正在大规模裁员,美团收购摩拜的消息也不胫而走。

大会议室开了好几波,一波20多人

安全组全裁

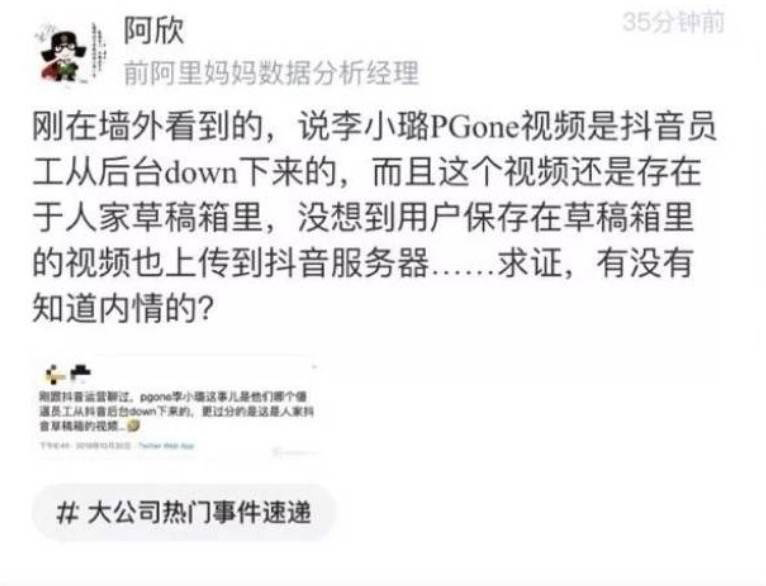

2019 年,李小璐 PGone 视频在网络引发热议, PGone 发长文回应此事件,并表示视频为抖音后台草稿,并未发出。

而随后有用户在脉脉平台爆料:李小璐 PGone 视频为抖音员工泄露。

视频是抖音员工从后台草稿箱里down下来的(真实性存疑)

还有一些社会问题的爆料最初也源自脉脉:

携程亲子园喂食芥末的匿名爆料,牵出了背后轰动全国的重大虐童事件;

还有美团外卖送餐员偷吃外卖的匿名爆料,最终以美团公开道歉并承诺严肃处理结束。

以至于脉脉被列为大厂公关的头号敌人,百度内部甚至在一段时间内禁止员工用脉脉。

2)注册需“实名”,可信度高

截至 2020 年 6 月底,脉脉实名注册用户 1.1 亿。

注意,这 1.1 亿可都是互联网大厂实名注册的高质量用户。

一方面,庞大的实名认证群体,意味着大量高可信度的 UGC 内容。

这是脉脉社交(包括匿名社交)的基础,也是脉脉的大厂八卦能够激起大众讨论的先决条件。

另一方面,脉脉的裂变式社交网拉新——拓人脉,能快速顺着现有用户的社交关系链拉来大量新用户。

一度人脉:用户手机的通讯录好友,只要是注册过脉脉号的,都可以直接成为用户的脉脉好友;

二度人脉:如果用户选择完善教育经历、工作经历的信息,脉脉还会贴心地为用户找到可能认识的同学、同事、前同事、前女友、前男友 。

在添加好友的广场里,脉脉也设置了「推荐」、「同事」、「校友」、「同乡」、「同行」的板块,用户可以根据需要去申请添加。

什么?你问我认证信息能不能胡乱填写?可以是可以的,但也意味你在脉脉里能够使用的功能受到了影响(比如人脉好友的添加、招聘信息的沟通)。

除了普通的大厂员工外,脉脉里的互联网大佬也不在少数。

搜狗 CEO 王小川、新东方创始人徐小平、分众传媒 CEO 江南春、36氪 CEO 刘成城、今日头条 CEO 张一鸣、果壳网 CEO 姬十三等都在其中……

当大咖和普通观众各就各位后,脉脉的“瓜”吃起来也更刺激。

3)脉脉官方:保护用户信息头铁

匿名职言区带来的话题热度,让脉脉的用户粘性与日俱增;但太过自由的匿名发言,也让脉脉惹上了不少官司。

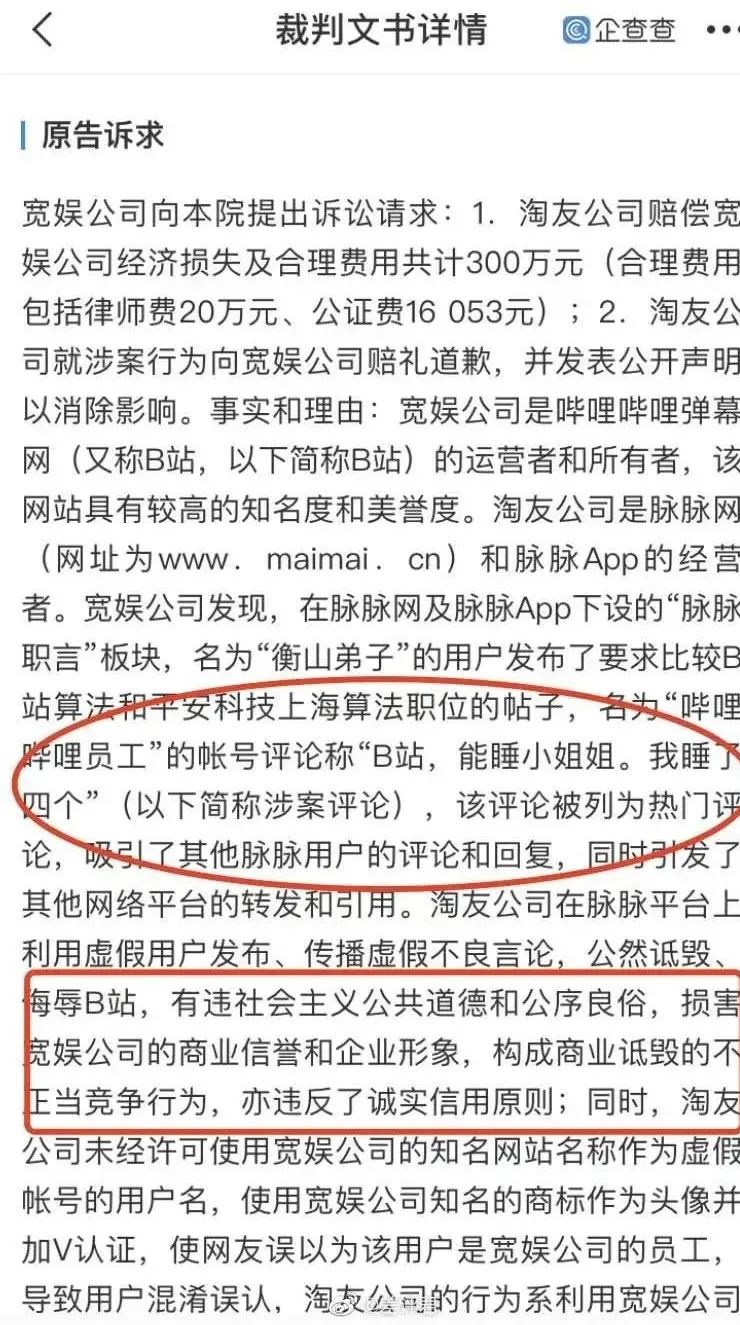

最近脉脉被 B站起诉不正当竞争,就是一个例子。

实名认证为“哔哩哔哩员工”的用户,在脉脉上发表了匿名评论:“ B站,能睡小姐姐,我睡了四个”。

B站把脉脉告上法庭的最初要求是交出评论者信息,结果脉脉拒不提交。最终,脉脉方败诉,被判赔偿 30 万。

(图源:微博)

有网友评价:“输了官司,却赢下了隐秘而伟大的人设。”

这其实不是脉脉第一次“捍卫用户隐私”,去年因有匿名用户恶意抹黑 Boss 直聘、瓜子二手车公司形象,脉脉同样被告上法庭,庭审中拒绝提供用户的真实姓名。

但脉脉这么做并不是出于“好心”,而是因为它的产品核心价值就是「匿名」。

正是因为对脉脉匿名功能的信任,大家才敢肆无忌惮地讨论日常不敢发出去的内容。一旦这个核心价值被用户质疑,脉脉本身的吸引力也会断崖式消减。

所以不管是官方声明,还是脉脉创始人兼 CEO 林凡的朋友圈文案,都一直在强调“用户隐私”的重要性。

(左:官方声明 右:林凡朋友圈)

除了吃瓜,脉脉究竟是靠什么活到现在?

1)靠匿名获得资本青睐

2013 年,原本是搜狗核心创始团队成员的林凡,选择单飞创业,也才有了脉脉这款匿名社交软件应运而生。

而“匿名”功能作为脉脉的特色,在上线之初就受到用户的追捧,一度成为最受欢迎的职场信息交换平台,据当时员工爆料:“匿名区的流量占到脉脉流量的一半以上。”

在这之后,为了获取更庞大的用户群,脉脉也毫不避讳地将匿名板块作为自己的招牌亮点,“腹黑吐槽”、“八卦爆料”这些争议性强热度高的内容在匿名区的比重也是越来越大。

(图源:网络)

而在匿名区发展壮大的过程中,脉脉和互联网大厂们的关系也越来越微妙。

脉脉需要面对的,前有吃瓜群众的真假爆料,后有大厂公关的虎视眈眈,还时不时因为信息失实被大厂告上法庭。

因此,脉脉从成立至今的四轮融资,股东方毫无互联网大厂的身影。

但从脉脉四年斩获 3 亿美元融资的结果来看,这并不影响它凭借匿名功能带来的良好数据,赢得资本的青睐。

其中 2018 年 2 亿美元的 D 轮融资,原投资方 IDG 资本、 DCM 资本、 晨兴资本持续跟投,足以显示他们看好脉脉的长期发展。

(图源 企查查)

也是在前两轮融资后,林凡曾在脉脉上公开表示:脉脉实现了盈亏平衡。

但好景不长, 2018 年 8 月,脉脉被相关部门联合约谈,并被要求关闭匿名版块。

但没过多久,脉脉的「职言」板块带着匿名功能重出江湖,除了新增“匿名者匹配并显示独一 ID ”这点,其余沿用了之前的绝大部分功能。

这次脉脉被约谈的“变故”,也让林凡 C 轮融资时对脉脉“ 2019 年寻求在美国上市”愿景落空,着实是“成也匿名,败也匿名”。

2)靠付费功能增收

在 2019 年采访中,林凡曾提到,对脉脉未来的规划是「想做一家千亿美元的公司」。

虽说脉脉从 2016 年实现盈亏平衡之后,也继续在拓展新的增长点,但对于脉脉新增的一系列付费功能,它的用户似乎并不买账。

会员方面,脉脉有「脉脉会员」与「脉课堂」两种。脉脉会员又分为商务会员(¥ 98 每月)、VIP会员(¥ 198 每月),开通后会享受更多数量的加好友权限。

而脉课堂设置了同行精选、商业、创业、管理、沟通等板块的课程,售价从几块钱到几十上百,但课程播放量除了头部几个在 1w+ 左右,其他普遍稳定在几千的水平线上。

对比「得到」、「喜马拉雅」、「樊登」等标签化特征明显的知识付费平台,脉课堂不仅内容选择性不够多样,课程的播放量也令人捉急,价格区间也自然也偏低。

(得到APP课程)

至于招聘,脉脉的企业版会员套餐也一直在推行。但结合脉脉招聘的风评,经常有用户吐槽脉脉上薪资虚假、面试只为完成 HR 绩效,所以这部分的真正收入还有待考证。

不知道是不是被营收压力冲昏了头脑,脉脉的广告板块显得没那么“体面”。

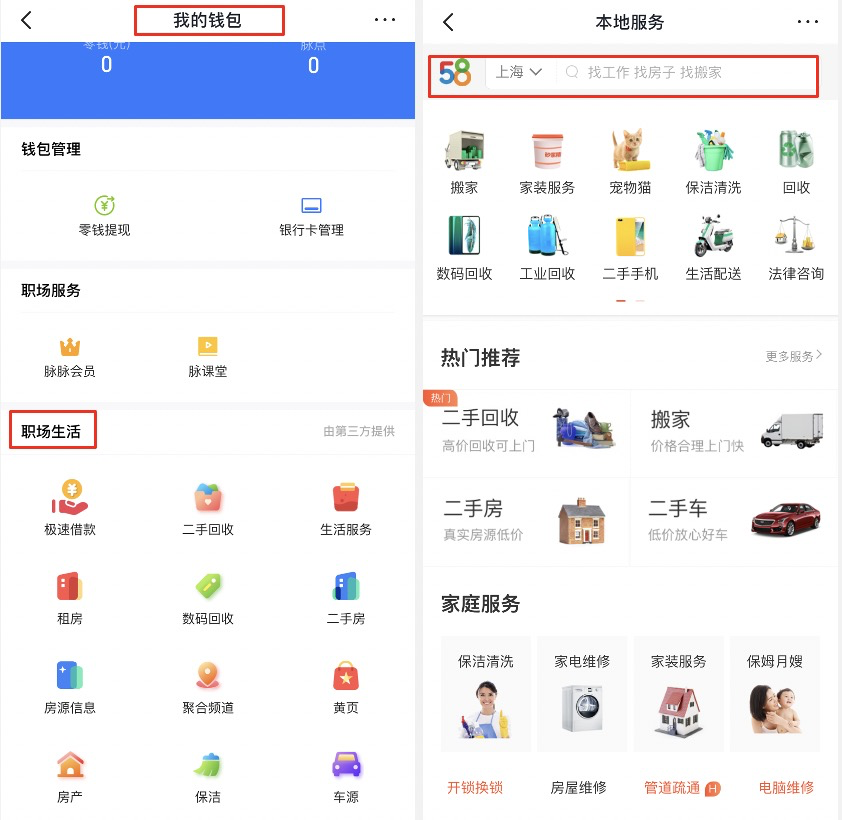

如果说开屏广告还是正常的广告露出,那脉脉软件内的引流操作着实有点“诡异”,它主要集中在个人用户信息中「我的钱包」一栏里,其中「职场生活」板块 的 12 项服务,除了极速借款会到跳转到百度有钱花,剩下的都会导流到 58同城。

(左:展示页面 右:跳转页面)

向其他平台兜售流量不可怕,但是把 11 项功能全部导流到一个端口上,脉脉这中间商做得也是随意。

从实现盈亏平衡到现在,四年的时间,脉脉想要成为“千亿美元公司”的目标,似乎并未跑通清晰的变现模型。

付费功能虽然板块不少,但缺少核心用户的认可,未来何去何从,还要打上一个问号。

讲真,脉脉这个主打“职场社交”的软件能出圈真的不难理解。

毕竟匿名吐槽像极了一场精神 SPA ,是职场社畜们在高压工作下最唾手可得的放松方式。

但,值得思考的一点是,在脉脉上,一个真实爆料背后,可能存在着数十倍的谣言污蔑和捕风捉影。

所以要想走得长远,做好对匿名区的管控、解决用户的信任问题,才是脉脉需要面对的真正难题。

最后,也真的希望大厂们能多把精力放在如何提高企业价值观、以及正向的制度体系上,而不是耗费在调查自家员工又在哪个平台上说公司坏话上,挺小家子气的不是?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/362ZVWha2peMeoXu1sB_Og

本文基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

《涅盘经》第十九卷:受身无间永远不死,寿长乃无间地狱中之大劫。

这句禅机,是2021元月当下在线教育行业的现实写照。

01

群魔乱舞

仅就“风投看好”这四个字来说,眼下比“在线教育”更膨胀的“互联网+”赛道可以说已经不多了。对于手持亿万热钱的VC来说,在线教育拥有着可以说服LP(有限合伙性质的出资人)把钱砸进来的的一切特质:

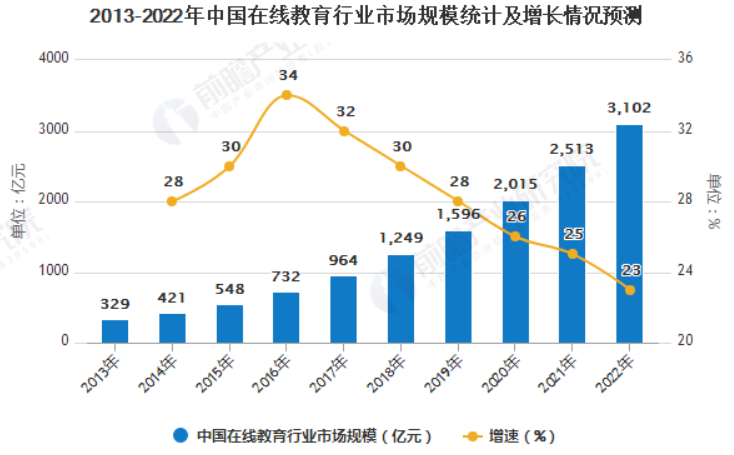

首先,超大的市场规模:

根据券商数据显示,2020年中国在线教育市场规模超过2000亿元。预计2025年将达到8000亿元。

图1:在线教育增长,来源:前瞻产业研究院

其次,高增速的市场:

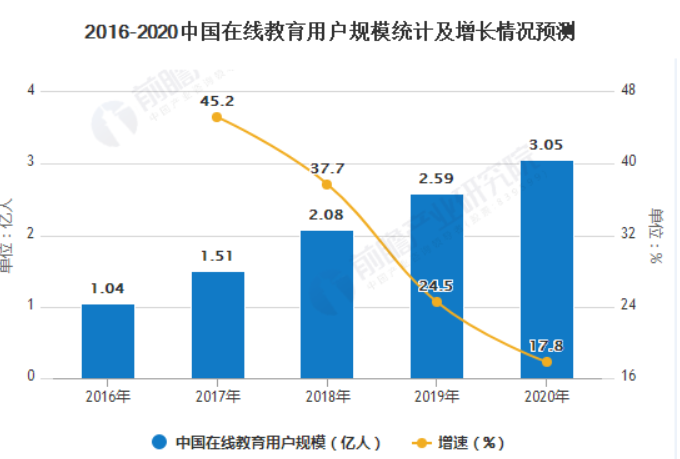

根据券商估计,在线教育市场2017-2022年年均复合增长率达26%。用户方面,预计2020年中国在线教育用户规模达3.05亿人,同比2019年2.59亿人增长17.8%。

图2:在线教育用户规模,来源:前瞻产业研究院

这当然也与随着疫情爆发,在线教育突然间逐渐向三线以下城市渗透有关——独生子女为主的家庭支付能力水涨船高。谁会让自己孩子输在起跑线上呢?

第三,行业高度分散:

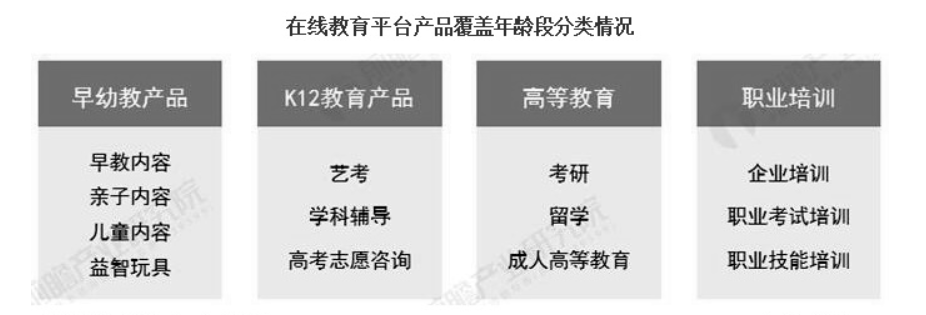

在线教育分散化的年龄、地域、需求特点,导致了在线教育行业细分赛道种类繁多。尽管各细分赛道均有领先企业,但集中度仍然较低。

图3:平台培训种类繁多,来源:前瞻产业研究院

根据产业数据,2020年中国在线教育行业头部四家份额首度突破10%。

最后,轻资产低门槛:

互联网的轻资产属性于在线教育赛道上展现的淋漓尽致。在线教育成本与直播类似,所需的基础设施和资本开支很低,但在线教育毛利率却很高(架起直播间就可以收费了),用户付费率很高(没有人是不打算付费来听课的)。

图4:接受在线教育的小朋友,来源:网络

也就是说,对于在线教育来讲,一旦产品线成熟,这个业务离钱很近,很快可以变现,但却不需要消耗多少资本。

由以上四点,也就不难想象诸多巨头的一试身手的心态:既然先入咸阳者为王,我们只要前期烧钱引流把用户招募到体系中来就可以了。

不是吗?

如果在线教育只需流量分发,那这个游戏就太简单了。

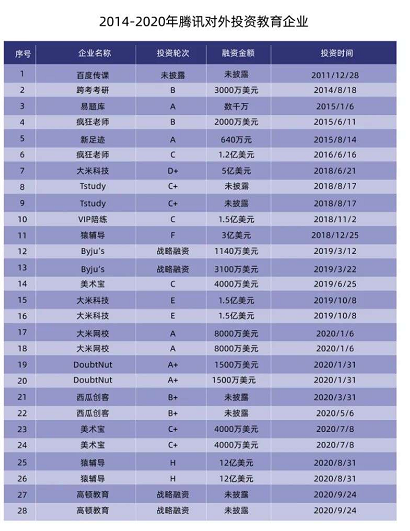

作为流量分发的巨头,今日头条和腾讯两家公司都很早就开始了对在线教育的布局。

在2020 年,在线教育领域多起大额投资事件中都可以见到腾讯(HK:00700)的名字:国庆节前夕,腾讯完成了对高顿教育的新一轮融资;2020 年 10 月 12 日,火花思维宣布完成 1 亿美元的 E2 轮融资,成为十一假期结束后教育圈的第一起融资事件,而腾讯就名列投资者之中,这已经是本年内腾讯第8次在教育领域有所动作。

图5:腾讯对外投资,来源:网络资料整理

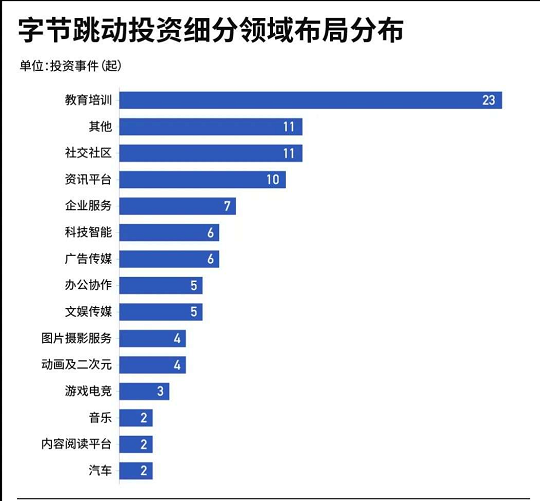

而2018年至2020年,短短三年时间,字节跳动布局k12教育、启蒙教育甚至成人英语,而且也有涉及2B领域。具体产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai学、教育硬件等在内。

图6:字节跳动在线教育领域的重仓加持,来源:公告整理

巨头对这一赛道热切的希望并不难理解:

在腾讯和字节跳动这些老手眼里,在线教育行业发展符合互联网公司的特点——前期靠融资烧钱扩张获取流量,形成规模效应,最后获得一定程度的垄断并实现盈利。

不过,在其他领域,巨头入局之后轻松终结的流量战争,至少眼下看,在线教育这条战线还没有任何结束的可能性。

02

死亡螺旋

2016 年 1 月,新东方(NYSE:EDU)创始人俞敏洪在创业服务器年会上说:

“当我投资的项目开始烧钱时,我立刻就会制止。我告诉他们,你们根本就没有资格和腾讯、阿里攀比。他们可以在流量做大后再去找商业模式,但是创业公司不行。就算烧到了 1000 万流量,没有商业模式投资人就会没信心。去年的上千家初创公司倒下都是因为投资人不再投资。”

图7:俞敏洪,来源网络资料

俞敏洪说的非常清楚:对巨头来说毫不费力的烧钱换流量的比赛,对好不容易拿到融资的创业公司是一场永无宁日的死亡行军。

而这一说法很快得到了验证:

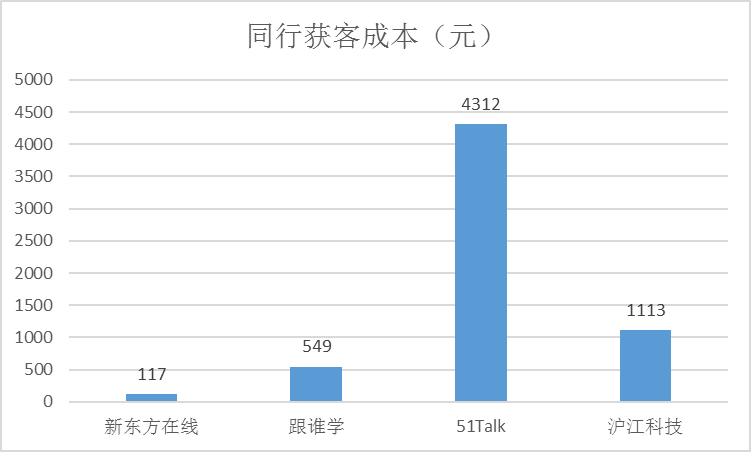

接下来的几年中,无论是新东方在线,学而思网校,作业帮,猿辅导,还是一众孤苦无依的创业小公司,全行业的获客成本在资本战争中,很快就连翻N倍,不烧钱很快会退出市场,而烧钱则很快会把投资人吓跑。

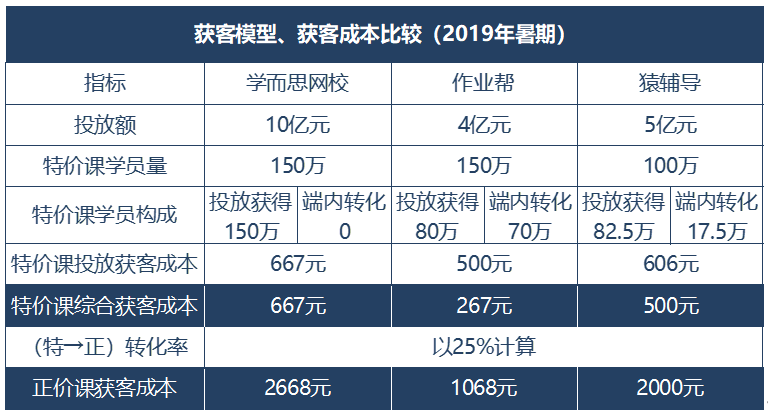

图8:获客模型,来源资料整理

拿2019年的几家巨头的特价课促销活动来举例(见上图):

首先从这表格会注意到,仅仅一场特价课促销就要投放上亿成本,这对很多初创在线教育公司来说,已经是一个天文数字,这里先按下不表。

其次,特价课的目的是为了获客,最终目的是为了让听完特价课的同学最终选择转为正价课。很不幸,大多数同学听完特价课之后都会流失。正价课全行业转化率仅为25%,也就是说,分配到正价课的导流成本,已经高达千元以上。

在 200 万用户的基础上,续费率如果比同行低 10%,意味着一家公司每年会多流失掉 40 万的用户量,企业就需要在原有目标的基础上,额外多投放十亿元级以补足流失掉的用户基数。

最后,这张图没有说明的问题是,绝大多数培训中,用户生命周期很短,无论是幼儿教育还是K12,还是职业教育和英语培训,绝大多数用户一旦经历完整培训周期,无论是1年还是3年,最终会离开这个体系,而新的学子又要重新开启全新的招募周期。

以此可见,对资本方来说,这个游戏的残忍之处有三:

第一, 绝大多数用户都是花了几千元招募来的,前期获客成本已经居高不下,入局就已经筛掉一众毫无资本实力的草根创业者。

第二, 在同质化竞争下,获客成本高,付费转化率低,大多平台陷入持续亏损的泥潭,这意味着整个行业的盈利模式并没有跑通;

第三, 转化完毕之后,用户在最长不过2-3年的留存周期过后,还会流失,需要重新招募用户,又进入烧钱循环。

对任何一个投资人来说,最可怕的局面莫过如此:在可见的未来,没有哪家在线教育机构敢于轻言地位稳固,更不用说盈利;烧钱获客的游戏每年都会来那么几次,既然特价课不失为一种选项,那么听课送钱也并非完全不能想象。

顺着这个滑坡往下设想,在线教育的投资人们受身无间永远不死才是最恐怖的,还不如早死早托生来的更让人快活。

03

寿长地狱

当然,面对流量成本居高不下,市场上的几家公司都各有各的高招。其中,纸面上看,最成功的属于跟谁学(NYSE:GSX),它自建了获客渠道和流量池:

跟谁学的用户增长团队通过短视频,公众号推文等形式,在抖音,今日头条,微信生态中投放,吸引初步意向用户,然后通过微信群的生态客群中,以较低成本完成从公域流量向私域流量池的转化。

留存在微信群中的用户,无需付费即可反复触达转化,从而降低跟谁学获客成本,这也让跟谁学通过降低流量成本,成就唯一一个成功盈利的在线教育公司,市值成功暴涨。

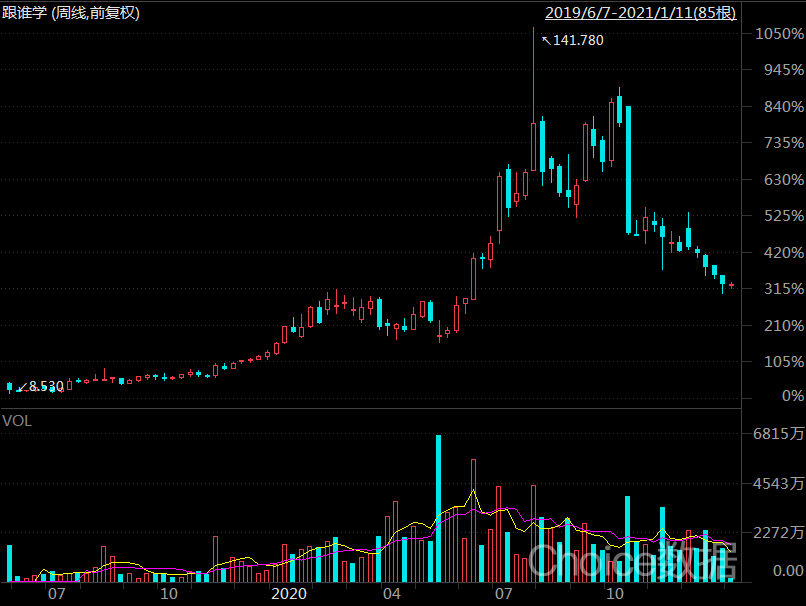

图9:跟谁学股价走势日K图,来源:choice

正如跟谁学创始人、CEO 陈向东说:

把失败纯粹归因于流量,是一种强盗逻辑。即便大量投放获得特价课学员,到正价课的转化率怎么解决?即便降低正价课售价提高转化率,续报率如何解决?提升用户 全生命周期价值, 最终还是绕不开师资、技术、教学与服务。

不过,话虽然说得好听,但跟谁学的成功有其命门:其业务运营主要依靠免费分享资料—扫码入群—要求分享推广链接—续裂变获客。这一模式在2020年5月底,腾讯封禁诱导分享模式之后陷入严重危机。

封禁之后,跟谁学的运营工作量瞬间翻倍,低成本增长戛然而止,只能重拾广告和传统获客模式。成本线重回高位之后,跟谁学股价也是一蹶不振,再也没有抬起头来。

新东方在线就真的能走出死亡峡谷?

跟谁学链式传播此路不通之后,很明显,投资者应能看到,对于这些在线教育公司来说,谁的自由流量多,数据沉淀更多,用户洞察和画像也就更精准,外部投放也就更精准。

图10:新东方在线,来源:网络

新东方创始人俞敏洪说,中国在线教育是一片大海,不用急着下网,织好网再下海比草草下海要效果好。

老俞能够如此气定神闲,当然是因为新东方在线获客成本更低。

据新东方近日发布的报告显示,线下机构的付费用户获客成本大约在500元到1000元,线上机构的获客成本则在3000元以上,线上一对一机构的获客成本更是高达5000元到15000元,这造成大多数在线教育机构亏损。

而就在2019财年,新东方在线整体平均获客成本为117元,其中大学教育131元、学前教育54元、K12整体109元。K12业务中,大班的获客成本为183元,东方优播仅为16元。

图11:获客成本,来源:公告

不出意外的话,无论这场获客大战怎么走下去,最后一定是最低成本的选手可以活到最后。

问题来了,新东方在线的获客成本为什么低?

一方面,成立于1993年的新东方本身具有品牌效应,无论是产品线,师资力量,还是用户口碑,都不是后来的草根选手可比的。对消费者来说,直接投奔新东方是一个不需要消耗脑细胞的选项。

另一方面,与在线上大开大合争夺流量的腾讯和字节跳动等巨头不同,新东方的线上线下结合程度(OMO)远超同行:线下渠道获客流量可以分享,线上投放也凭借新东方多年经验可以精准触达用户;而新东方在线的小班培训也是从内容上对用户转化助益。

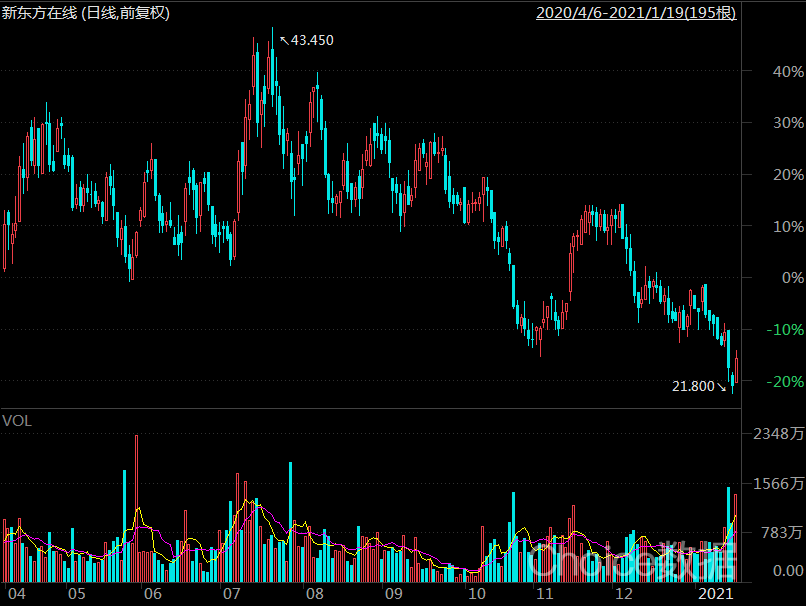

不过,坦白说,即使是最低成本获客,也难以阻止新东方在线和同行一样大幅亏损:

自 2018 财年起,新东方在线主推东方优播业务,大举扩张线下校区规模,成本大幅增加,且在疫情期间推出春季周末全程免费课,导致 2020 财年净利润大幅下滑,亏损 7.42 亿元。

当然,老俞仍然可以理直气壮的说:新东方在线最低成本,师资力量雄厚,亏损只是眼前搭建未来必须的成本,想想千亿市场,眼下这点付出不算什么。

也许吧。

不过,从从新东方在线2020年股价高点43港元跌到现在23.85港元(截至2021年1月19日收盘),投资人的耐心究竟还有多少,也要打一个问号。

图12:新东方股价走势,来源:Choice

新东方在线面对的问题不仅仅是高扩张高亏损,除此之外,疫情所谓的红利至少从下半年看,已经被成功证伪,多数试用免费课的学生最终也都没有再续费。

此外,新东方在线和其他的在线教育公司表面上看有所不同,实际上在用户生命周期问题上,也面临和其他选手相同的问题,用户全生命周期太短,仍然需要继续招募新选手。

讲真,还记得你上次去新东方接受培训是什么时候吗?

04

终局推演

在线教育行业行军近10年,大把钞票丢入销金窟后市场集中度仍然有限,背后必然隐匿着特定的产业定律。

基于此,整个在线教育市场未来的格局大概可以画一个方向:

尽管长期看仍然微利甚至亏损,但整个市场最终被5-6家——甚至更多头部在线教育公司所共同主宰,或是大概率的格局。

具体而言:

互联网行业,相比于传统行业最大的优势即在于无可比拟的网络效应,而网络效应最终即导致寡头垄断。网络效应可分为两种,单边网络效应和跨边网络效应。

然而,在线教育的这两种网络效应都是不明显的,或者说是相对有限的。

单边网络效应方面,当家长选择某家在线平台的时候,并不一定会选择学员最多的那个,而是去选择最适合自己孩子的那个。

再来看跨边网络效应。同样地,平台上的老师多,并不构成家长选择平台的必然理由,老师的水平高或者适合自己的孩子,才是最主要的。而学员最多的平台,也不一定会吸引更多的老师,因为一方面这取决于平台的激励机制是否通畅,另一方面,优秀教师的存量是相对有限的,供给端的短缺将成为平台学员放量后继续扩大的瓶颈。

在线教育相对有限的网络效应,即决定了它最终的竞争格局,很难一家独大,而很可能是数家头部玩家共存。而有限的网络效应,归根结底还是因为它的“教育”本质:

中国名师掰着手指头算,总共也没有多少个,这些教育机构一旦垄断了名师资源,大家教育公平问题很快就会浮出水面,变成全社会共同关心的问题。

作为投资者,必须要考虑到监管部门对教育公平的观点:一旦整个市场向强者无限倾斜,整个游戏就很难再玩下去——就像虽有清华北大,但仍有上百家的“985”与“211”一样。也就是说长期看,纯靠流量和资本玩家很容易受到整顿。

很明显,如果投资者靠业绩说话,大多数在线教育公司都还处在烧钱的无间地狱之中,静态估值没眼看。不过,与二级市场死扣利润的古典价投不一样,一级市场的在线教育,VC大佬对他们的估值早已上天:

据《晚点》报道,继9月份获得腾讯投资领投、高瓴资本跟投的12亿美元G1轮融资之后,猿辅导完成DST Global领投的G2轮10亿美元融资,投后估值达155亿美元。

图13:猿辅导,来源:网络

除了猿辅导,“作业帮”也在进行新一轮融资,融资规模为7-8亿美元,投后估值超110亿美元,投资方包括软银、红杉资本中国和老虎全球管理公司、方源资本等。今年中旬,作业帮还获得了方源资本、Tiger Global领投,红杉资本等跟投7.5亿美元E轮融资。

图14:作业帮,来源:网络截图

很简单,如果你是一个古典价值投资者,整个生命周期自始至终都很难赚到钱的在线教育,早已不能进入你的法眼;不用问,就算是在线教育集中度很高,仍然会一直亏损,流量成本还会继续上升。

不过,如果你了解了常年亏损的美团一年股价翻三倍的逻辑,你应该会更理解在线教育的估值逻辑:

还记得亚马逊吗?在线教育的公司作为一个整体,只要现金流能大体打平,生意快速增长,现金流折现模型中,增长因子就会碾压当期盈利的影响力,而在长期增长这个逻辑中,低成本增长的逻辑会愈发凸显。

在这个问题上,古典投资者与VC投资者互道SB时是这么说的:经典的“不赚钱为什么要投资”vs“即使是无间地狱里也可能会有石油”。

到底在线教育是个黄金坑还是资本地狱?也许2021年内就会给我们答案。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/VtlEc7Zol1hq_rUlkdukjA

这几年来,作业类网站和专门辅导作业的机构,托班,线上一对一流行起来,许多人认为这是孩子的福音,毕竟做作业这件事已经逼疯了不少家长,许多孩子的作业习惯差,似乎这些东西都帮助孩子很好地完成了作业。甚至有一些家长在孩子的作业遇到问题后,尽然主动让孩子去看这些网站,去完成作业,或者主动去找一些老师来教孩子做作业。

这是非常害人的!这种作业类的辅导直接瓦解了作业的意义,可谓是直接毁了孩子的学业。

作业是巩固知识,实践课堂的最重要形式,是掌握知识的过程而不是结果。作业的价值在于做错,而不是做对,这是长久以来许多家长弄颠倒的事情。许多家长,乃至老师认为孩子做对才是掌握,但孩子不可能真正掌握,在掌握知识的过程中总会有各种各样的问题。因此作业中最重要的不是孩子会什么,而是孩子不会什么。

作业的最大价值,就是暴露问题,并解决问题。

所以,从作业类网站,辅导里去直接找答案,看答案,就掩盖了自身的问题,它的本质不是欺骗老师,而是欺骗自己,因为日常考试的时候,这些作业中暴露却被故意掩盖的问题就会爆发,等到了中考,高考就早已积重难返了。

前几年河南有个所谓高考换答题卡的事件,一些日常成绩很好的学生结果在高考里考得非常差,家长质疑高考有问题。但最后调查的结果是什么?是这几个学生平时就弄虚作假,成绩本来就一塌糊涂!

其实,作业就是日常的考试,考试是一场大型的作业,看网站,找答案,就是作弊。

作业作弊,只能害自己,是一种很傻的作弊方法。最后知识系统千疮百孔,基本丧失独立思考问题的能力,不管什么东西都要看网站,都要问老师。

你中考高考能上网吗?能一边问一边做吗?

作业类的网站,辅导,课程迎合了学生这种不合理的需求,看似好像能帮孩子解决表面上作业的问题,能把作业做对,却恰恰破坏了作业最重要的功能,让孩子不知道自己到底有什么问题。许多学生平时作业都很好,一到考试就千疮百孔,然后说发挥失误。这种问题这类作业类的东西难辞其咎。

但我们还要追问,孩子为什么会有这个需求?我觉得还是有一定原因的。

1.正如之前所说,老师和家长对作业的作用把握太过单一,自己都没有认识到作业发现问题的能力。而把作业做错视为一种错误,一种问题,甚至是孩子不好好学习的表现。这种意识上的本末倒置,把许多学生逼上了抄答案的道路。

2.在这种错误的意识之下,教师,家长对学生做错作业的事件进行惩罚。比如抄写100遍,读100遍等等。即使没有这样,也采用“责怪”,“责罚”的态度,将作业的错误指责成孩子学习的错误。没有考虑到孩子还在发展的心理状态。

我就想问问你们这帮没脑子的老师和家长,你喜欢天天被人怪,被人骂吗?你能保证你每一道题目都对吗?你保证你中考高考都能150吗?这种责怪引发了学生逃避这种责怪的需求,而逃避的方法就是作业都对。要作业不错误除了真的会,还有找答案。而且相比真的会,找答案并不费劲,网上一大把。

3.的确有一些学生非常懒惰,不愿意学习。但即使不愿意学习,破罐子破摔还是少,还是担心会被骂,所以走上找答案这条路。

甚至有一些学生担心被老师发现,故意做错一些题目。

不过,在信息咨询不发达的时代,要找答案是比较困难的,更多学生采用的相互抄写答案,对答案等等方法。这种方法还是会产生一些错误。相比这些,现在的网络化作业辅导能够给出更加精准的答案,而老师看到作业都对,一般不会再问为什么这么做等等。即使一些学生知道这道题目怎么做,也一般不知道怎么动用背后的原理,知道英文怎么做,却并没有真正背出这个单词,作业一过就又背不出来了。

所以,抄作业答案的需求除了学生这里有以外,这些互联网媒体,互联网机构的引诱也有直接的原因。

作业一定要认真做,错了一定要认真订正,找到自己的问题,是一个单词不认识,一个语法背不出,一个陷进没搞懂,一个公式掌握不好,一个变化使用不会,一个组合知识点组合不行,粗心大意,等等。只有这样,日积月累,才能真正掌握知识,在考场胜出。

而对于这些作业类的网站,机构,我劝你们耗子尾汁,百害而无一利,别再害人了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/KfUWkXyCen9o_GRwnZd1UA

在某个清晨,回望我一生,活得虽认真,却微小如尘,想要唱首歌,去唱哭别人,最后却是我,满脸泪痕。

——五月天《一半人生》

最先感受到这种翅膀颤动的一家公司是——爱奇艺。

当虾米被关停,而非被合并到同样被阿里巴巴入股的“网易音乐”中时,意味着虾米所拥有的音乐版权资产并没那么值钱。而这一点,很容易被联想到拥有大量视频版权资源的爱奇艺。

尤其是:视频版权的时效性要远高于音乐版权,听歌的人念旧,看视频的人多追新。

前一阵传出爱奇艺在与阿里、腾讯洽谈收购的事宜,不过爱奇艺开价200亿美金的价格并未被通过,最后不了了之。200亿美金的价格,或许是早期爱奇艺投资者退出的最低要求,但对收购方而言,200亿美金可以购买1000多个顶级的视频版权内容,而这1000多个顶级的视频内容足以将爱奇艺的用户大部分承接过来。

如此思量,爱奇艺的价值评估确实要打上一个巨大的问号。

就在此时,虾米选择直接关停,不得不说是一个异常关键的警示。

爱奇艺的焦虑很明显,长视频用户的天花板已经到来,盈利模式的长期困局,短视频对用户时长、广告主预算的侵蚀。

三、

这又将引发另一场更大范围的颤动:那些用户增长停滞,且未盈利的公司。

尤其是用户增长停滞的公司,毕竟用户增长可以掩盖盈利问题。例如,B站的用户增长掩盖了很多问题,比如它的盈利构成。我跟朋友聊起,类比说B站就像黄金时代里的爱奇艺,高速的用户增长掩盖了盈利的问题,

B站也一直没有找到一个更好的盈利模式,这是当下属于B站的焦虑,为了缓解这种焦虑它需要趁着当下的黄金时代,融到更多的钱,甚至用自己的股票去收购更多的企业,扩大自己的盈利方式。

果不其然,B站开始寻求在港股二次上市。

四、

这种焦虑在蔓延,已经盈利但缺乏增长动力的公司便进一步加入“内卷”。

在我看来,社区团购是一个金融游戏,互联网公司用着互联网企业外壳的高PE,做着传统企业低PE的活,在此基础上扩大了用户、扩大了GMV,扩大了自己的故事疆界,扩大了自己的市值。

一举多得,既满足了用户新增长的需求,也扩大了收入的故事。

于是,公司的焦虑开始转化为一线员工的焦虑,开疆拓土,跑马圈地,动作慢的人将失去市场,失去用户,失去故事,失去市值。

历史上,滴滴砸钱砸出护城河的故事,美团外卖压榨员工提高效率的故事,无论有多少负面的报道,最后都变成了一条血淋淋的“成功的示范之路”。

于是,砸钱,压榨。

于是,有了最新的拼多多员工猝死事件。

(不过,当局者跟旁观者的感受似乎有很大不同,有个拼多多的朋友说他每天晚上12点多下班,但是过得很充实,成长非常快,而且一年500多万的报酬也足够丰富。物质激励加上企业愿景,这真是无敌的“制胜法宝”。)

五、

翅膀颤动的下一轮,便是加大了投资获利的难度,而鼓动了投机获利的趋势。

用互联网的高PE做传统的低PE的活,同样的利润产生10多倍的市值差异,这将促使更多的金钱涌入传统低利润的行业,使得投资获利的难度急剧上升。

而当资金发现投资收益极难获取并且风险骤升的时候,投机便开始大行其道了。就好像当年很多企业将扩大再生产的钱用于投机房地产一样。当钱可以生出更多的钱时,没有资金会愿意等待投资慢慢结出的果实。

在投机时代,现金成了最大的武器。

于是,融资潮来临。

于是,无论是高科技企业还是传统企业,无论一家企业是否缺钱,都在市场上大量融资。

六、

翅膀颤动的下一轮,在于管制。

当所有的微观企业开始“内卷”的时候,便汇集形成了宏观经济的问题。

宏观经济问题,自然涉及到货币政策与财政政策。

考量人民币的发行量,M2每年16%的速度增长,而官方的通胀率统计口径还维持着个位数。无论是央行前行长周小川,还是现央行行长易纲都意识到了,目前的通胀数据无法体现当下的真实通胀水平,也暗示着不能再继续之前的货币政策了。他们的论文,作为央行对外界首批发布的文章,至今挂在腾讯的专栏里。

未来的宏观政策,也可以从他们论文中提到的日本经济大师辜朝明的观点来推演:当一个国家投资机会在消失,进入到缺乏借款人进行投资的时候,国家就要作为借钱主体进行投资。

一个人的支出,等于另一个人的收入,只有花钱才能让人赚钱,国内大循环才能开启,这似乎是一个悖论,却是当下经济学界的共识之一。

至于,国家将花钱在哪些领域,在十四五规划里面写得明明白白。

于是,国企开始发挥重要作用了。

于是,资本与国家资本的较量便开始了。

七、

翅膀颤动的最后,每个人失去了听歌的笑容。

通胀、房价、教育养老三座大山,让越来越多的人不得不被裹挟着进入“内卷”。

昨天抖音发布了一份报告,其中隐藏了一个有趣的结论:

我称之为时代的表情:强颜欢笑的80后,笑中带泪的90后,流泪满面的00后。笑容正在以10年一代的速度,在慢慢消失。

耳畔不由得又响起五月天的歌:

在某个清晨

回望我一生

活得虽认真

却微小如尘

想要唱首歌

去唱哭别人

最后却是我

满脸泪痕

一切似乎都是单独发生的,一切却都有着内在的联系。

马克思真是了不起的人物。

Lonely Planet

饭局见闻

还原一个简单的世界

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/F9zZnY9T-Ft668JbJLd2nA