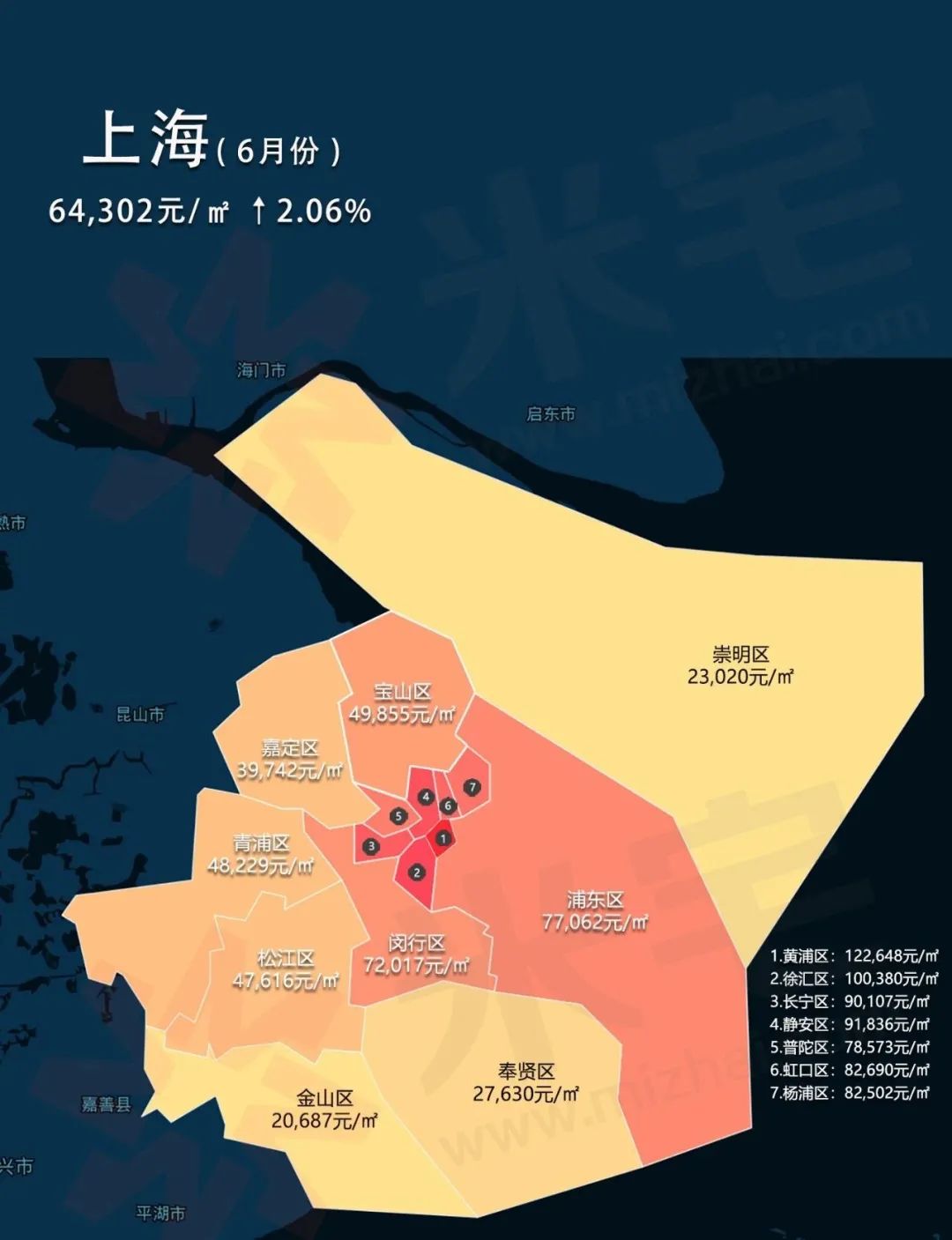

近日,中国房价最高的两个城市——上海和深圳,不约而同推出大动作:

上海规定,二手房要经过价格核验才能挂牌;

深圳传出,政府上线了“二手房交易系统”(随后下线了);

字越少,事越大。其实,这两件事,都可以看成是“二手房指导价”的升级版。

上海一出手,就把指导价落到实操上。深圳更猛,推出一个功能叫:卖家自助卖房。

卖家可以绕过中介自助卖房,矛头指向谁,不言自明。

政府搭建平台,核验二手房价格,并鼓励卖家绕过中介,直接交易,这样的举动放眼全国,这都是少有的尝试。

让房产交易更透明,消解“卖家-中介”的天然利益同盟。这一招,实在是妙。

一盘破解房价“螺旋上涨”死循环的大棋,正在展开。

2020年11月,上海市房地产交易中心发布《关于进一步规范存量房房源核验及信息发布工作的通知》,开始对二手房进行房源核验:

没有通过核验的二手房,就无法对外发布。

房主要提供权证号、建筑面积、抵押登记、租赁登记、查封登记等信息,且必须在今年3月19日前完成核验。

3月20日,上海二手房一夜之间少了2万套,就是很多房子没有完成核验而下架造成的。

现在,上海房源核验已经从“真房源”扩展到“高房价”。

7月9日,上海市房管局提出,即日起将进行价格核验,没有通过的房源不得对外发布。

针对业主,如果存在一定的违规,比如发布虚假房源,发布房价过高,可能会纳入诚信记录,甚至暂停网签。

这也意味着,房产交易正变得越来越透明。精明的上海人也会爱惜自己的羽毛,保住购房资格,所以不敢乱来。

上海的政策既没有涉及信贷,也没有提到加大供应,但效果正在慢慢显现,闷声干大事。

再看看深圳,二手房指导价已经发威。

深圳二手房成交套数自4月份跌破5000套枯荣线后一路走低,6月只成交2500多套,同比减少7成多,跌入冰点。

鼓励卖家“自助卖房”的系统,如果真的上线,那又将是一枚深水炸弹。

这两大城市,都动真格了。

上海和深圳,为什么要这么做?

为什么在调控频繁的当下,地方政府还要在百忙之中,抽空设计出一套二手房市场调控系统?

首先,贝壳的“真房源”,主要是针对早期中介行业流行假房源、吃差价这一套玩法,确立了自身的竞争优势。

中介平台上的“真房源”,是为便捷性服务的,他们不会主动落实政府指导价,反而有动力突破限价。

政府来做“真房源”,那就不一样了。深圳和上海,正在努力对二手房市场,实行严格的价格管控。

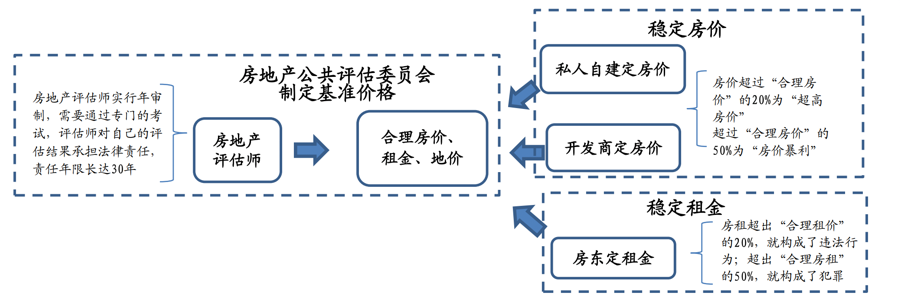

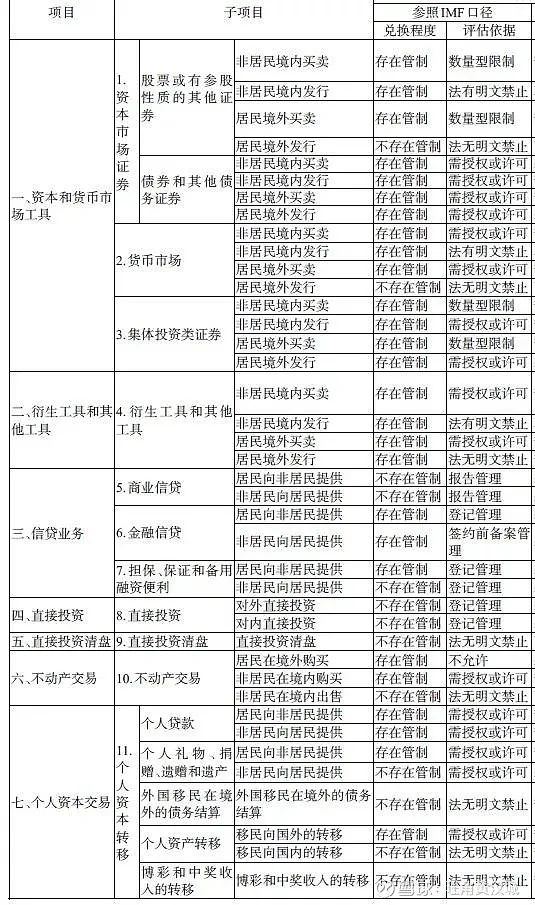

说起二手房指导价,欧陆国家是祖师爷。比如德国,不仅对房价,还对地价、房租设定了非常完备的价格体系。

当地的房地产价格,既不是开发商定的,也不是政府相关部门定的,而是由第三方说了算。

这个第三方,包括独立的评估专家和公共评估机构——公共评估委员会。前者提供房地产评估报告,对结果负责30年,后者重点制定“地价图”的“标准价”或者“指导价”。

这个“地价图”,数据由全国房地产交易记录汇合而成,也会参考独立机构的房地产评估报告,形成“销售价格总汇”。

德国的指导价有以下特点:

覆盖全国,范围广;

第三方制定,相对客观;

成为很多后续政策的依据,相当重要。

比如,德国政府每年都会依据指导价征收房地产税。

以指导价为基准价格,开发商或者房东的定价超过基准价20%就属违法,超过50%就是犯罪,最高吃三年牢饭。

瑟瑟发抖。

德国房地产定价机制/图源:海通证券

看来,深圳的二手房指导价在德国面前,仅仅是婴儿水平。

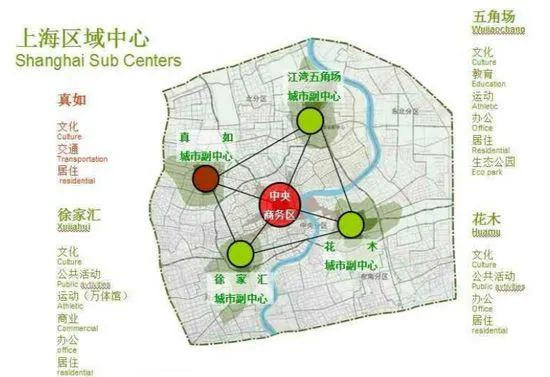

另外,我们把上海和深圳的政策结合起来看,会发现一个相同趋势:

透明化。

二手房交易价格、交易过程、房子本身,买卖方信息、中介信息,都原原本本展现出来,作假、炒作的空间变得非常狭窄。

问题来了:

沪深执着地推行二手房交易透明化,为的又是什么?

根据财新报道,此次上海二手房房价核验,主要针对近一年猛涨的学区房。

去年,上海民办学校也要摇号,导致家长纷纷去买公办学校学区房保底,导致学后者价格暴涨。卖家不愁卖,买家抢着买。

今年,上海首先出台教师流动政策,又推行高中招生录取改革,菜中的学生上上海重点高中的概率大幅提高,从而挤占了初中强校学生的名额。学区房热度才有所下降。

不过,这不是终点。

炒作学区房,走出了我国特色:

不鸡娃,房价会掉;

不操控微信群,房价难暴涨;

不联合中介抬高房价,都算不上合格的房价捍卫者。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉提出了一个分析框架,我觉得很有道理:

深圳楼市有个攻守联盟,由中介、投资客、业主构成,凭借着信息不对称,把一个个楼盘变成杀猪盘。

一个个买家,都是案板上一只只待宰的小猪猪。

主要问题是,买家是分散的,无法形成同盟。

而且,攻守联盟会通过增加看房批次、内部人接盘等方式构建房产交易虚假繁荣,拉升房价。最典型的就是深房理。

上海学区房同理。

对此,政府提高房产交易透明度,其实就是打破了这个由中介、投资客和业主构成的攻守联盟。

我们不妨来推演一下:

由于房价需要核验,业主想卖二手房,就没法像之前一样挂高价,甚至无法在业主群怂恿所有人抬高价格。同时,挂牌多次也有可能被系统盯上,严重的可能会限制房产交易。

买家想买房,不用通过中介或者贝壳等平台了解房价,而是直接上系统看价格。

攻守联盟唯一能做的,或许就是合伙不按指导价卖房。当然,这就会降低买家买房意愿,转而投向新房市场、实际价格和指导价相差不大的楼盘。

久而久之,看房人数持续走低,坚守高房价的业主心态也会发生变化。于是乎,降价潮就会开始。

按照德国的经验,沪深两地的动作,也有可能为以后的房地产税做准备工作。

总而言之,沪深的措施,直接目的在于房产交易透明化,进而打破攻守联盟,促进房地产市场更加健康,也有可能为房地产税铺平道路。

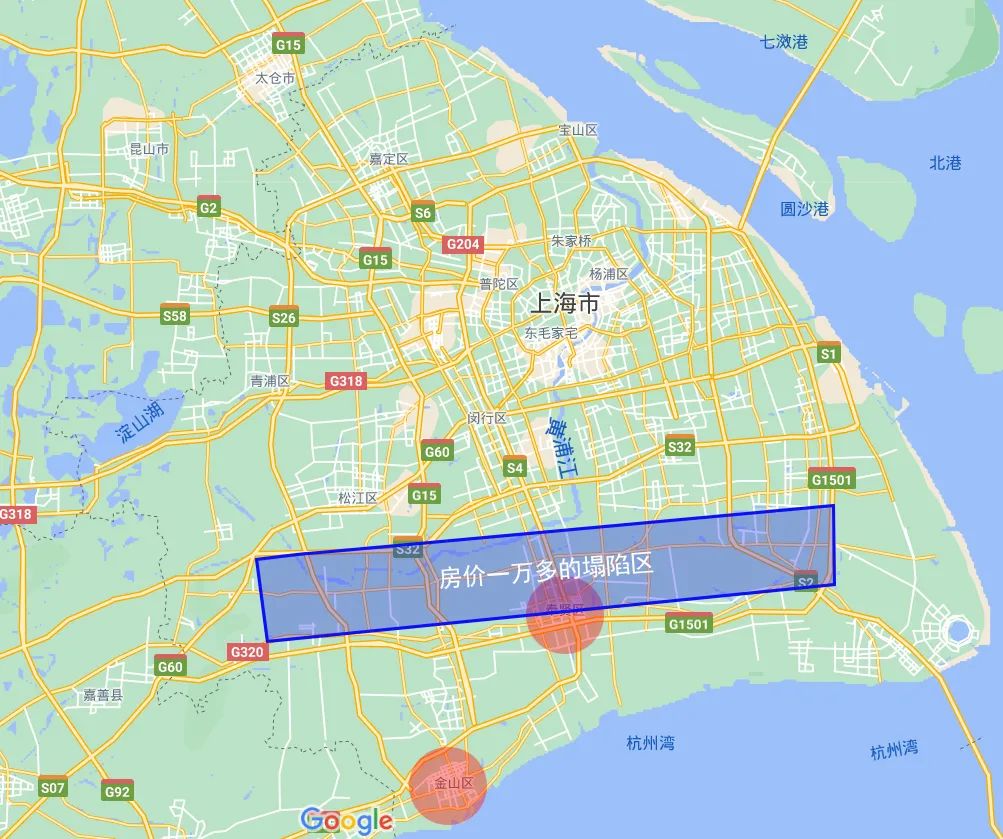

目前,全国已经有深圳、宁波、成都、西安等地推出了二手房指导价(上海房源核验,也是一种“指导价”)。

不过,从目前出台的情况看,真正下猛药的,只有深圳。

深圳在今年初公布了近3600个小区二手房指导价,占所有小区的7成。而且首创与房贷挂钩的规则,银行按指导价发放贷款,配合其他金融措施,打掉金融杠杆,迅速冰封楼市。

此后,东莞、无锡、宁波多地都站出来响应。只可惜,只有宁波、成都和西安真的落地二手房指导价。

东莞、无锡,现在都安静得很。

况且宁波、成都和西安,只是在小范围开展测试。

深圳二手房指导价覆盖7成小区,宁波不到3%,西安不到2%,成都已经发了第二批指导价小区,总数也不过3%。

冰山一角。

至于政策能否起到效果,还要看后续发布的小区数量,以及指导价和实际成交价的差距。数百个小区,根本动摇不了庞大的二手房市场;相差几千块,二手房指导价就相当于一纸空文。

从目前出台二手房指导价的城市看,都是热点一二线中楼市相当火热的城市。那么接下来,抢房乐此不疲的杭州、南京等一二线城市,必定有动作出来。如果不是二手房指导价,也会出台像上海一样的房价核验措施。

不过,换一种角度看,政府对房地产是呵护的。还有一个很明显的例子是,广州不会在6月份,也就是全国范围收紧调控之际,推出延长二手房公积金贷款最长期限到30年等宽松政策。

这也就意味着,政策总有松动之时。

房地产调控收紧并不意味着房产失去投资价值。在房住不炒的大背景下,通过配置不同城市的资产,跑赢通胀,共享时代发展红利,是每个人打好资产保卫战的关键。

北上广深,政策收紧,窗口期已过,但大部分热点二线城市还有机会。

二手房指导价、贷款收紧、利率提高,是窗口收紧的信号。参考深圳二手房指导价,政策产生威力仍需一定时间。这段时间,长则半年,短则一个月,也是本轮周期内的最后窗口期。

参考资料:

财新网:上海调控二手房价 价格核验通过后才能挂牌

真叫卢俊:上海突然下架一万多套二手房,背后…

李宇嘉观楼局:深圳楼市破局,在此一举!

海通证券:保障供给,完善租赁,抑制投机!——德国房价为何低位稳定?

新华网:综述:德国形成独特房地产价格评估体系

END

楼市普涨时代已结束,盲目上车的人终将付出惨烈代价。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/OKasVaZIc7RElnWHQNcDAQ