据新华社消息,中共中央政治局4月29日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议《国家“十四五”期间人才发展规划》。对于当前疫情防控政策、宏观政策、房地产、平台经济、资本市场,此次会议作出重要决策部署,释放一系列重磅信号。

政治局会议释放十大关键政策信号

涉股市、楼市、平台经济、疫情防控

要点一:坚持动态清零

会议强调,要根据病毒变异和传播的新特点,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚定不移坚持人民至上、生命至上,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,最大程度保护人民生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

国家卫生健康委副主任李斌29日表示,“动态清零”不是绝对的“零感染”,面对奥密克戎等变异株的挑战,我们还没有能力保证不出现一例本土病例,但是我国已经在丰富的防控实践中积累了一套卓有成效的防控措施,并根据病毒的新变化、疫情的新情况,因时因势对防控措施不断优化升级。“我们有能力、有信心在发现本土疫情时,快速反应、精准防控、以快制快,采取全方位综合措施,在最短时间内扑灭疫情,以最小的成本实现最大的防控效果。”李斌说。

要点二:稳步推进股票发行注册制改革

会议强调,要及时回应市场关切,稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

南开大学金融发展研究院院长田利辉也对21世纪经济报道记者表示,中央政治局此次发声对于资本市场平稳运行意义重大,释放重要利好消息和我国资本市场长期向好的信号。

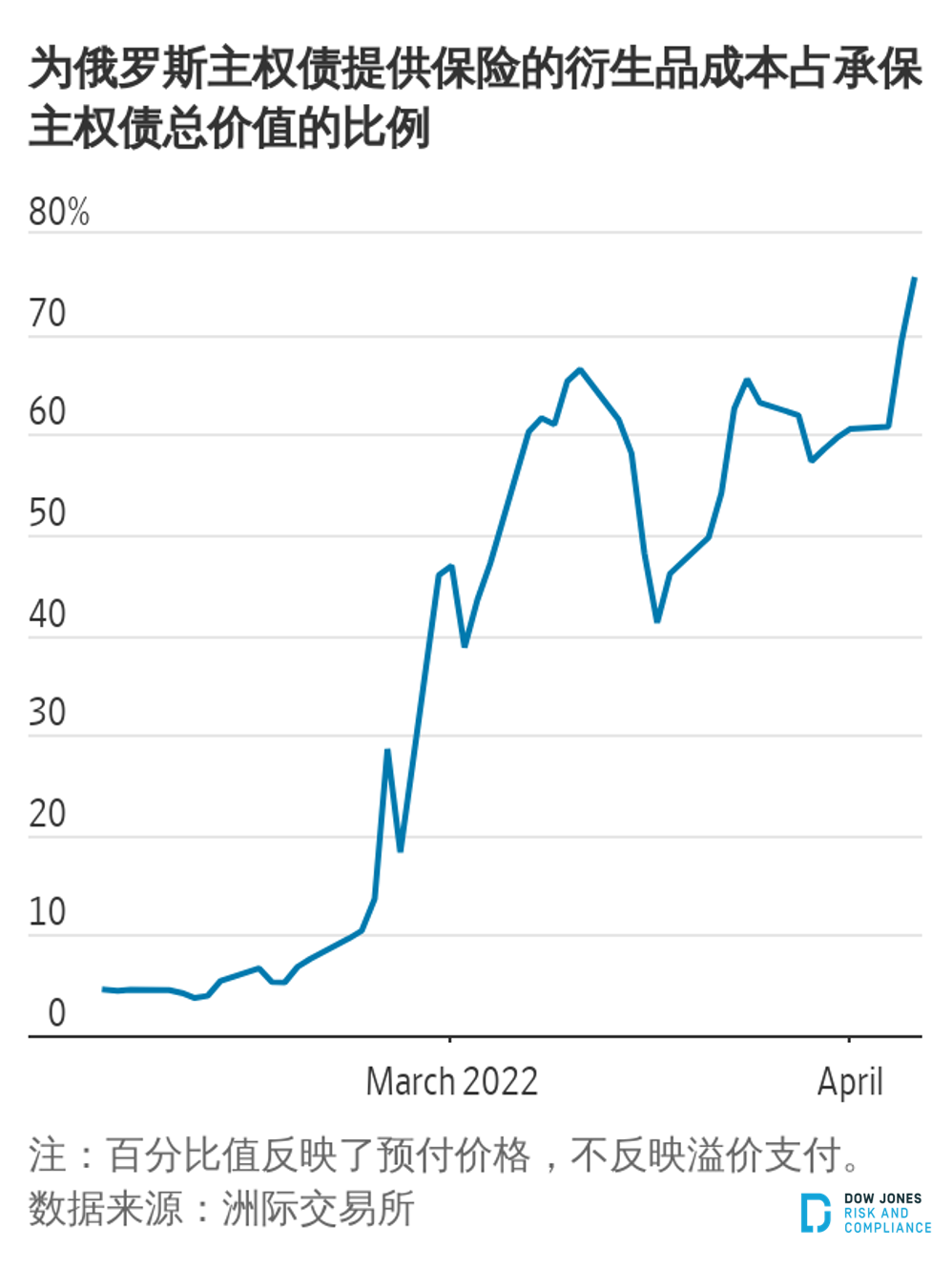

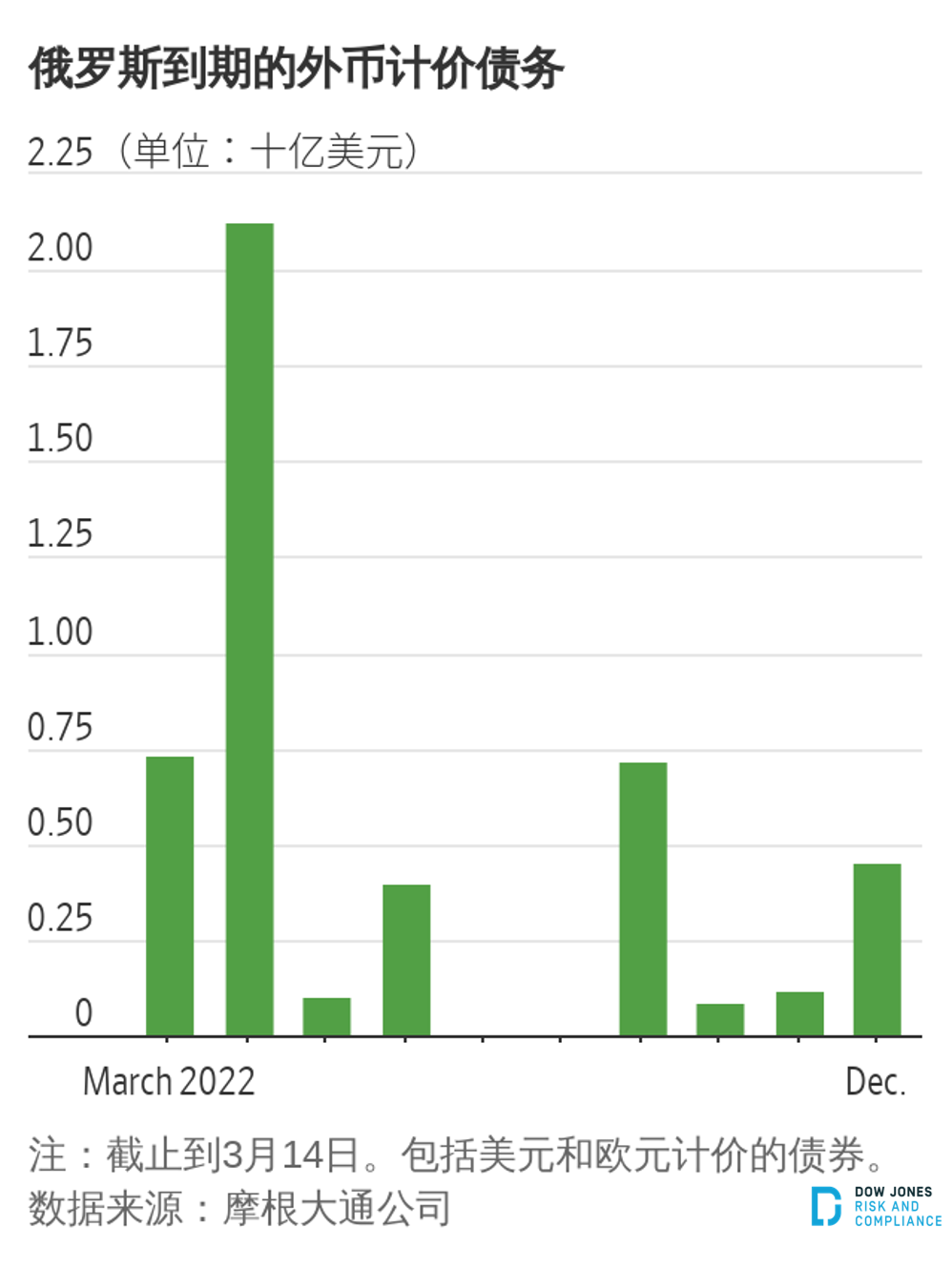

“在新冠疫情、俄乌冲突、美联储加息和中概股审计底稿问题等影响下,我国股市出现下行。然而,中国经济是有韧性的,中国企业是有未来的,中国证券市场长期是向好的。”田利辉指出。

田利辉告诉记者,这次会议体现出中央对于资本市场的高度重视,明确了长期资金入市等具体有效的举措手段,提出了落实政策优化、制度完善和人才发展等能够形成资本市场和中国经济长期利好的重要工作。

中信证券联席首席经济学家明明指出,目前我国资本市场两个主要的方向,一是推进股票注册制改革,二是引入中长期投资者。

据悉,近期证监会多次表示,推进注册制改革,带动发行、上市、交易、持续监管等基础制度建设。证监会2022年系统工作会议明确,全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革。

在4月9日上午召开的中国上市公司协会第三届会员代表大会上,证监会主席易会满曾指出,“我们将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地,以注册制改革为牵引,统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与能力提升等重点改革任务落地见效,进一步增强基础制度的适应性包容性,持续优化市场结构和生态,更好发挥资本形成和资源配置功能。”

要点三:出台支持平台经济规范健康发展的具体措施

会议还提到,要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

对此,南开大学金融发展研究院院长田利辉认为,我国平台经济发展需要的是规范化、法治化和市场化,而非放任不管或者过度干预。中央对于平台经济整改的要求不是打压,而是规范;不是封锁,而是发展。

“当然,中央也不会主张或容忍平台经济的野蛮成长,而是要健康发展,要实现资本的有序流动。中央要求当前的平台经济整改工作要聚集于专项整改,而非全面改造。”田利辉称。

他进一步指出,中央也明确要推行平台经济的常态化监管,这意味着不能施行运动式管理和随意性干预。可以期待的是,我国平台经济健康发展的管理条例和支持性举措在短期内有望出台。

明明表示,促进平台经济健康发展也能够对稳定资本市场信心起到较大的积极作用。

今年3月16日,国务院金融稳定发展委员会(下称“金融委”)召开专题会议。

关于平台经济治理,金融委会议要求,有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。

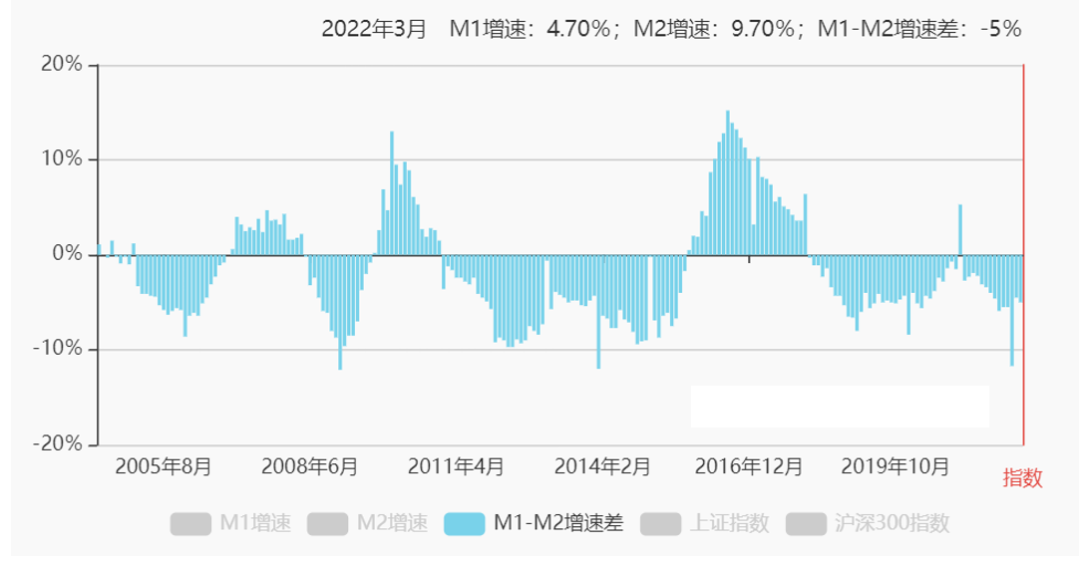

要点四:用好各类货币政策工具

会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策,实施好退税减税降费等政策,用好各类货币政策工具。要抓紧谋划增量政策工具,加大相机调控力度,把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。

在货币政策方面,民生银行首席研究员温彬表示,货币政策应继续坚持稳字当头,以我为主,兼顾内外,发挥总量和结构双重功能,加大对实体经济的支持力度,稳住经济基本盘。当前内外部形势更趋复杂多变,需要货币政策在实施过程中统筹考虑和协调平衡。

在结构性货币政策方面,市场人士建议,继续用好结构性货币政策工具,通过支农支小再贷款、普惠小微贷款支持工具等,引导金融机构加大贷款投放。

要点五:实施好退税减税降费等政策

会议要求,要加快落实已经确定的政策,实施好退税减税降费等政策,用好各类货币政策工具。

在财政政策方面,植信投资首席经济学家兼研究院院长连平建议,下一步财政支出应加快步伐,在二季度尽快集中落地,直达实体经济,切实增加经济主体手中的“真金白银”,支持助企纾困、稳就业保民生。

中泰证券首席固定收益分析师周岳表示,考虑到稳增长压力,积极财政存在进一步加码的必要性。同时,随着收支平衡难度加大,除了上缴国企结存利润、调入结转结余资金外,有可能通过调整预算、增加国债发行的方式增加财力空间。

在地方债方面,国泰君安证券首席宏观分析师董琦预计,二季度专项债发行将继续提速,6月底前将发行完七八成,9月底前正式收尾。目前专项债中基建投向占比超过六成。

要点六:全面加强基础设施建设

会议明确,要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。

在基建投资方面,中欧国际工商学院教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示,我国基础设施建设仍有较大空间。在科学规划、合理布局、讲求效率的前提下,基础设施投资大有可为,关键是调动中央和地方两个积极性。基建投资能促进经济在较短时间内企稳,并有助于改善市场预期、激发市场主体的积极性,这对今年经济稳增长有着特殊意义。

中信证券联席首席经济学家明明也称,基建靠前发力的预期正在兑现,政府稳增长决心不容置疑,预计年内基建发力将重点围绕交通、能源、水利等领域展开,更加向二三季度集中,上半年基建投资增速或可达到10%。

要点七:发挥消费对经济循环的牵引带动作用

会议明确,要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要稳住市场主体,对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作。

中信证券首席宏观分析师程强认为,当前促消费政策适时加力,可对冲疫情影响,待疫情得到有效管控,政策效应将进一步显现,从而促进消费改善、经济恢复。

对于促消费的抓手,董琦表示,在大众消费方面,可考虑通过发放消费券、打折让利、满减满送等措施,提升居民的边际消费倾向,并确保基本消费品保供稳价等。

近日,国家发改委负责人表示,疫情对消费的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现,正常经济秩序将快速恢复,消费也将逐步回升,消费长期向好的基本面没有改变。

要点八:确保交通物流畅通

会议强调,要坚持全国一盘棋,确保交通物流畅通,确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

近期有关方面密集发声、合力施策,针对物流行业出台系列纾困帮扶政策。

从金融层面看,人民银行将加快1000亿元再贷款投放交通物流领域,同时对运输物流企业和货运司机开辟“绿色通道”,合理给予贷款展期和续贷安排。银保监会表示,将指导金融机构合理增加对受疫情影响较大的交通运输、仓储物流和邮政快递等行业金融供给,运用好专项再贷款资金,促进降低融资成本。

要点九:支持各地从当地实际出发完善房地产政策

会议指出,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。

财信研究院研究员陈然表示,预计今年下半年受商品房市场和土地交易边际好转、房企融资环境逐步改善影响,房地产投资增速大概率在三季度迎来拐点,随后数月继续反弹上行。全年房地产投资累计同比增速在0-2%左右,三年平均增速在4%左右。

“后续将有更多城市调整地产限购限贷政策、按揭贷款利率的加点幅度,缓解居民购房的成本压力。同时,商业银行也有动力进一步下调5年期以上LPR报价,获取优质的按揭信贷资源。从房企角度看,开发贷款、并购贷款也有助于改善其现金流压力。”平安证券首席经济学家钟正生称。

要点十:稳住外贸外资基本盘

会议指出,要坚持扩大高水平对外开放,积极回应外资企业来华营商便利等诉求,稳住外贸外资基本盘。

商务部新闻发言人束珏婷日前表示,围绕“稳住外贸外资基本盘”,商务部将进一步扩大高水平对外开放。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、节能环保、绿色低碳、数字经济等新兴领域和中西部地区。同时,进一步推动开放平台建设,发挥营商环境和制度型开放优势,吸引更多外资项目落地。

此外,束珏婷表示,商务部将进一步加强外资企业和项目服务保障。会同有关部门加大新项目要素保障力度,推动项目加快落地和建设。进一步优化外商投资环境。全面清理与外商投资法及其实施条例不符的规定,落实外资企业公平待遇。充分发挥外资企业投诉工作机制作用,加大外商投资合法权益保护力度,稳定外国投资者对华投资预期和信心。

A股、港股、人民币大反攻!

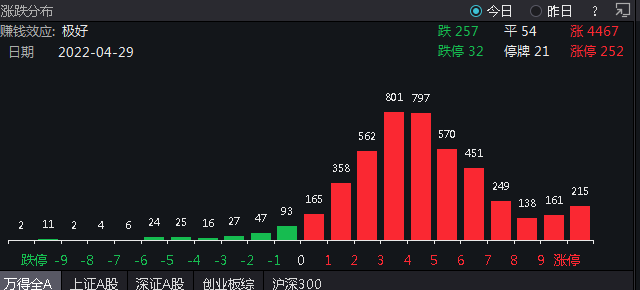

受上述消息影响,29日,A股、港股、人民币全都大涨,信心回来了!

午后资金跑步进场。北向资金直线拉升,从早盘一度净流出25亿到净流入超40亿元。A股也随之直线拉涨。

上证指数收涨2.41%,收复3000点;创业板指涨4.11%。两市成交量0.97万亿元逼近1万亿。

重磅会议提振多头信心,其中,互联网、房地产、券商、半导体板块午后直线拉涨,家电、汽车板块也走强。

252股涨停。

互联网板块直线拉升涨超6.5%

首先沸腾的要数互联网版块。午后,互联网板块直线拉升,收涨6.55%。

其中,电商概念股掀涨停潮。青木股份、凯淳股份、壹网壹创、值得买等20%涨停,丽人丽妆、焦点科技、南极电商等集体封板。

软件指数也涨超6.78%。

恒生科技大涨超8.8%

京东、美团、阿里涨超13%,腾讯涨超10%

港股那边,恒生科技更是直接沸腾,一度涨超11%,截至发稿仍涨超8.8%。

京东涨超14%,美团、阿里、b站等巨头涨超13%,腾讯则涨超10%。

“宁王”涨近6%,半导体、新能源、锂矿狂飙

宁德时代涨近6%,股价重回400元关口至409元。

半导体指数涨超4.5%。

其中,锂矿板块午后延续强势,指数涨超5.5%,融捷股份三连板,股价重返百元上方,天齐锂业也涨停。

新能源汽车板块随之涨5%。

证券板块持续攀升华林证券涨停

券商指数也持续攀升,指数收涨4.82%。

华林证券涨停,东方财富大涨超8%,广发证券、湘财股份等领涨。

4月29日,华林证券发布公告,公司与北京火山引擎科技有限公司及浙江巨量引擎网络科技有限公司签署技术与商业合作协议,合作金额5亿元人民币。与此同时,华林证券称公司近日启动了筹划收购香港恒星证券股权事宜,并就相关事项与交易对手方进行洽谈,截至目前尚未签订合作意向书及其他正式协议,交易存在不确定性。

地产回暖家电大涨

午后,房地产板块直线拉涨,中交地产、浦东金桥涨停,房地产板块重回日内高位,新城控股、绿地控股跟随拉升。

家电板块再接再厉,美的集团涨超7%,九阳股份、小熊电器等十余股已涨停。

电影与娱乐板块连续拉升,芒果超媒涨超13%,光线传媒、万达电影、金逸影视纷纷走强。

科创50涨近5%,金山办公狂飙近20%

科创50涨近5%。

金山办公狂飙近20%、奇安信、安恒信息涨超10%领涨。中芯国际、中微公司、传音控股均涨超5%。

离岸人民兑美元收复6.64关口,日内反弹约600点。

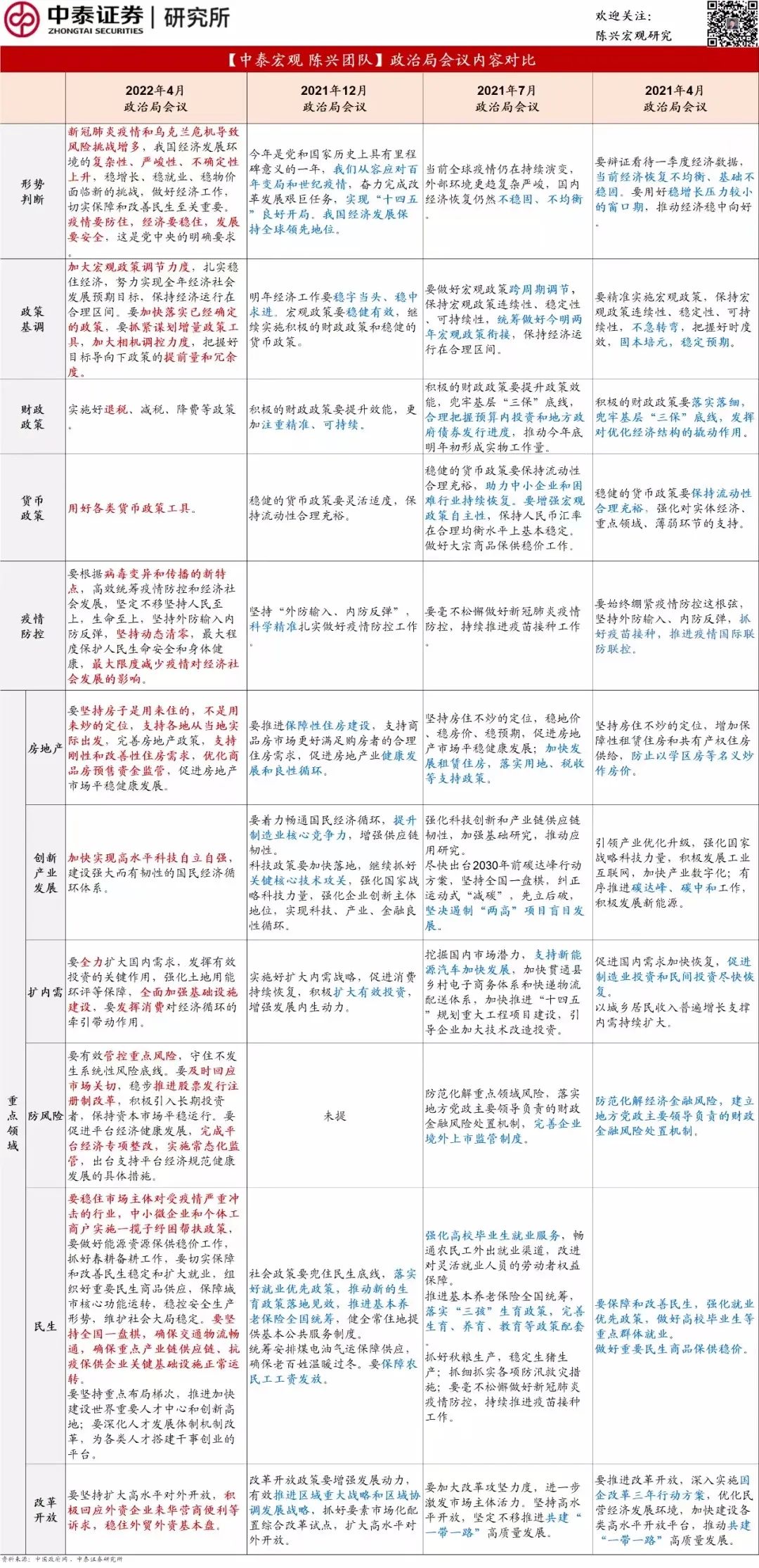

4月中央政治局会议召开,和历次有何不同?券商火速梳理

此次中央政治局会议和历次有何不同?中泰证券宏观首席分析师陈兴团队火速进行梳理。

据陈兴团队梳理,形势判断方面,此次政治局会议指出,新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。做好经济工作、切实保障和改善民生至关重要。疫情要防住、经济要稳住、发展要安全,这是党中央的明确要求。

政策基调方面,加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策,要抓紧谋划增量政策工具,加大相机调控力度,把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。

疫情防控方面,要根据病毒变异和传播的新特点,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚定不移坚持人民至上、生命至上,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,最大程度保护人民生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

房地产方面,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/psafC-A_Enfu1ZvCMIKozA