◎作者 | 元淦恭

◎来源 | 元淦恭说(yuangg173)

杭州最近有点烦。

因为官场震动,当地明星企业负面消息不断,于是突然起来了一波唱衰杭州的舆论。

一篇题为《官场地震、经济降速、阿里被罚,杭州在为过去的错误买单》的公号文流传甚广。概言之,是把杭州打成“重虚拟经济,轻实体经济”、“重模式创新,轻硬核科技”、“重土地财政,轻产业发展”的典型。

大家都很关心,杭州的发展路径真得选错了吗?

杭州是真正的逆袭者

过去二十年的时间,杭州一路高歌猛进。

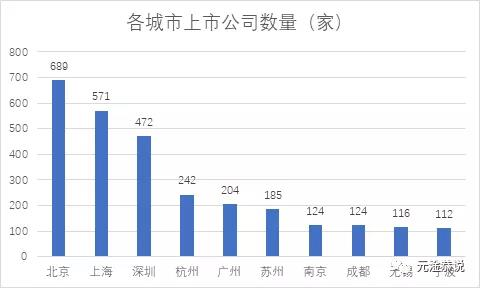

上市公司数量稳居中国第四城,数字经济由此而兴,很多外国群众更是因此记住了杭州;2016年G20峰会在这里召开,它还是明年亚运会的主办地。以“二线城市”的地位在如此多的层面做到“顶流”,全中国可能还没第二个。

杭州经济发达、企业众多,利益关系相对复杂。主政者往往会面临更大的考验。

反腐高压下,其他省会城市一把手也偶有落马。却很少出现这种论调:因主政者落马,就彻底否定一座城市过去若干年的发展模式。

曾经出现过“一把手”落马的重庆、成都、南京等城市,“地震”之后依旧交出了亮眼的发展成绩单。

高层早就讲过,发展一个地方,要“一张蓝图绘到底,一任接着一任干”。一个空降当地仅三年的主政者,绝无可能在一夕之间改变一座城市过去数十年的发展方向和路径。

别看,浙江现在被国家作为共同富裕示范区,但人们忘记了,浙江省和杭州市曾经有过多么“苦”的出身。

西湖冠绝天下的美景,让杭州成为建国后领导心仪的休假地,也是接待外国领导人最多的城市之一。中美关系破冰初期,这里就接待过尼克松。传言尼克松曾留下一句:“美丽的西湖,破烂的杭州。”

破烂的原因是特殊年代的战备,导致浙江全省工业基础十分薄弱。

1978年,浙江经济总量仅为全国第12,杭州经济总量在城市层面则排在全国第19位。不仅低于重庆、武汉、成都、南京,更别说当时的沈阳、大连、青岛、哈尔滨这些当年的工业重镇了。

更值得一提的是,如今的共同富裕示范区,改革开放之初的人均GDP甚至在全国处于后列。

1984年,国务院确定首批14个沿海开放城市,宁波、温州都在列,杭州却不在其中。1987年,宁波成为计划单列市,省会杭州却仍然是个地级市。

南方所有副省级城市中,杭州是唯一一座未曾享受过计划单列待遇的。换言之,1994年之前,杭州的政治能级在南方最多排第10(南方直辖市和计划单列市共9个:上海、南京、武汉、重庆、成都、广州、宁波、厦门、深圳)。

深圳享受了一系列的特区政策。隔壁上海有上交所、宝钢、商飞这样的国家级大项目。隔壁苏州有“中新工业园区”,杭州连这个级别的“政策礼包”都没收到过。

时至今日,杭州仍不是国家中心城市。南方所有主要城市中,杭州自贸区2020年才获批,是最晚的。

那时的杭州很委屈,不要说全国其他省份的人没觉得它有多么了不起,就连省内的宁波、温州,都不大看得起杭州。

杭州的“逆袭”程度,绝不亚于深圳、成都、合肥和长沙。杭州走到了今天,是因为它一直笃定自己的发展路径——知道自己最大发展底气,最大比较优势,并且发挥到了极致。

“杀出一跳血路来”

说起特区深圳的发展之路,人们就会想到邓公那句,“中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来”。

从某种意义上,杭州的路比深圳还难。因为,杭州长期连政策都没有。

浙江宜农的地形很少,所谓“八山一水一分田”,人多地少倒逼出悠久的经商传统。宁波商帮、温州商帮全国闻名。

图源:地之图

改革开放后,浙江的商业基因被激活,“做生意”的大潮席卷全省,成为全国最早“富起来”的省份。

1980年,19岁的温州女孩章华妹领到了全国第一张个体户执照;

1982年,时任义乌县委书记决策开放小商品市场;

1984年,邓公提出要把“全世界宁波帮都动员起来建设宁波”,并在年底会见了宁波籍船王包玉刚。

浙江经济由此才满盘皆活。

1985年,浙江农民人均纯收入成为全国各省区第一,到2020年这一纪录已保持了36年。2001年,浙江城镇居民人均可支配收入成为全国各省区第一,这一纪录也已连续保持了20年。

浙江富起来,成为省会杭州发展的最大底气。

作为省会,杭州是省内资源配置中心、天然的金融中心。杭州也是全省人才最丰富、产业多元化程度最高的城市,这给跨行业多元化发展的综合性集团提供了良好的发展土壤。

与其它省会不同的是,浙江顶级企业向杭州聚集,不是“强省会”的人为规划,而是市场经济导向的结果。

浙江全省的财富很多流向了杭州。长期以来,杭州金融机构存款余额紧随京沪深穗,稳居全国第五。

财富聚集让杭州成为了私募融资的高地。财富通过私有股权投资的形式进入实业,又成为当地企业持续增长的动力源泉,从而形成了正向的循环。这也让杭州仅次于京沪深,牢牢占据“上市公司第四城”的地位。

A股、港股、美股上市公司数量,杭州不仅比广州多出将近40家,也几乎等于南京和成都之和。

截至今年7月,杭州A股企业总市值3.1万亿,广州上市公司总市值在2万亿左右,而其他城市的上市公司总市值均在1.5万亿以下。

杭州成功的关键经验在于,成为浙江财富和资源的重要配置中心,形成了集聚效应和集群效应。这种效应,与中西部省会城市的“强省会”战略有相似之处,但又并不完全相同。

内陆“强省会”通常是基于省内比较优势形成的,比如发展电子设备加工制造,就必须靠近国际机场,内陆省会机场规模一般是省内最好的。

杭州则是基于省内资源整合形成,全省各地的资本、信息流、人流汇聚到杭州,形成了“化学反应”,产生1+1≥2的效果。

内陆“强省会”往往高度依赖招商引资,杭州则更多依靠本省民营经济的内生增长。

杭州抛弃了“制造业”?

发展制造业和实体经济是当下舆论非常在意的事。近年对杭州批评,一部分集中在说杭州产业空心化。

但是,简单以工业投资规模和工业产值来衡量一个城市是否重视制造业,是片面的。

时代数据统计了截至2021年7月杭州179家A股上市公司的情况,足以一窥杭州实体经济的真实面貌。

杭州A股上市公司最多的5个行业,除了软件开发之外,全部属于制造业。在179家公司里,有119家是制造业企业,占到全部A股上市公司的三分之二。这个数字比南京、武汉、成都、宁波、无锡等城市的全部A股上市公司家数还要多。

说杭州“脱实向虚”,以牺牲制造业为代价发展数字经济。却有三分之二的上市公司都是制造业企业,这可能是个令人有些意外的数字。

以杭州、广州、武汉、重庆、成都、南京六城相较,杭州海康威视是这六城市值最高的A股公司,也是这六城中唯一一个市值过3000亿的A股公司。

杭州另3家千亿级A股公司,荣盛石化、泰格医药和福斯特均为制造业企业。广州虽有5家千亿级上市公司,但除了广汽,保利地产、分众传媒、广发证券、海大都不是制造业企业。南京两家千亿级公司,华泰证券属于金融业,只有国电南瑞是制造业。重庆、成都、武汉的千亿级A股公司分别为2家、1家、0家。

换言之,杭州是拥有千亿市值制造业A股公司最多的省会城市。截至7月底,杭州有13家A股上市公司市值超过500亿,只有浙商银行、杭州银行和同花顺三家不是制造业企业。

制造业发达不发达,不能只看产值,也要看底层实力。2010年,中国就已经成为世界第一大工业国,工业产值超过了包括美国、日本在内的其它所有国家。但这并不意味着中国已经是世界工业强国,大量核心技术甚至卡脖子技术还掌握在别人手中。

观察杭州制造业的发展同理。杭州本地制造业外移,投资规模下降,是不争的事实。但这不意味着杭州不再是一个“制造业强市”。

总部在杭州的制造业企业,很多把生产基地设在杭州之外,这导致工业投资规模下降,工业产值增速相对疲软,但这并不意味着杭州“制造业”不行。制造业企业把最核心的总部经济、管理、研发等职能放在杭州,其它职能外溢到省内或国内其它地方,这其实是一种很好的分工。

比如吉利集团已经完成对沃尔沃的收购,后者现在是吉利的子公司。吉利总部在杭州,但沃尔沃在成都的产能,远大于吉利在杭州的产能。吉利给成都创造的工业GDP,甚至可能高于在杭州创造的,但它仍然是一家杭州企业,所获得的收益最终最大的受益者还是杭州。

苹果手机也不在美国生产,甚至不是由苹果集团自己生产,但苹果产业链最多的收益和利润都回流到加州,而不是生产iPhone的郑州。

外来投资虽然可以有效拉动GDP、创造就业,但企业大头的利润,还是被拥有技术和品牌的外来者拿走了。GDP只有更多由本土技术、品牌和创新来驱动,才能使中资和劳动者获得更多收益和更大尊严。

还有批评指向杭州缺乏“硬科技”创新。现在一提“硬科技”,言必称芯片。

以芯片产业为例,包括中芯国际在内的大陆芯片产业龙头,一开始多少也需要外来技术引入。而引资向来不是杭州的主打特色。另一方面,芯片产业投入大、周期长,杭州大多数的民营资本,也承担不起这样的风险。

此外,硬科技的发展离不开大量的高等院校、科研院所。杭州虽然有浙大,但是国家级科技力量还是偏弱。

其实,光是工业机械、材料、电子电气、半导体、生物制药等核心新兴产业,杭州就有80家左右的A股上市公司,难道它们都没有在各自的领域成为隐形冠军,做攻坚的工作?

杭州成长的烦恼

每座城市都有成长的烦恼,杭州也不例外。

最近这些年,杭州连年成为全国城市中“卖地”的“地王”,土地出让规模和土地出让金都十分可观。有批评者认为杭州就是一个“炒房”城市。

还有些批评者认为,杭州把过多的土地出让给住宅和商业,牺牲了大量的工业用地,这是导致杭州工业“空心化”的根源。

杭州的房价趋势和调控政策,是一个非常复杂的问题。光从杭州土地供应量大,导致杭州卖地收入高这一点来切入,以论证杭州经济不健康,恐怕是偏颇的。

过去三十年来,杭州人口从583.21万,增长到1193.6万,增长了1.05倍。更重要的是,无论增量还是增幅,杭州的增长都日益陡峭。

住宅用地的供给,应当与常住人口增长相适应。足够的供应不一定能保证地价和房价不上涨,但没有足够的供应,更无法稳定地价和房价。

常住人口持续高速涌入的背景下,多出让住宅用地,少出让工业用地,杭州这一行为显然是正确的。深圳就是个活生生的例子——因为工业、商业用地出让多,土地浪费和写字楼空置率居高不下,而住宅用地严重稀缺,才造成了房价难题。

事实上,深圳也在逐渐调整工商用地和住宅用地的出让比例。

杭州还是南方副省级省会城市里,平原占比最低的。杭州市虽然面积广阔,但平原占比只有26.4%,不仅低于广州、武汉、南京,甚至连域内有雪山的成都,平原面积占比也比杭州高出整整10个百分点。

土地资源整体如此紧张,又需要接纳大量人口涌入的背景下,杭州相对而言保宅地,控工业用地的方向,就更可以理解。

有人认为,杭州近些年来卖地规模过大,有“竭泽而渔”之嫌。但换一个视角,过去十年以及未来五年,正是大城市吸引外来人口的一个关键的窗口期。不在此时敞开怀抱、增加供应,更待何时?难道坐等人都被其他城市抢走?

还有一种颇为时兴的批评,说杭州数字经济挤压了实体产业,这种说法同样显失公平。杭州本身是个土地资源比较紧张,民富水平又比较高的城市。

在杭州直接开展一线的生产制造活动,面临土地缺、地价高、工资高。杭州虽然作为沿海城市,但钱塘江江水太浅,没有航运价值,相较其它城市的比较优势更弱,杭州就更需要发展高端服务业,从而创造高端的就业岗位。

数字经济占地小,可延展的生态却十分广阔。光是阿里巴巴一家公司,就带动了大量周边产业,物流企业、仓储企业、直播机构、代运营公司、内容生产者,让杭州成为了堪与京沪等一线城市并列的互联网高地。

这些企业都创造了真实的就业,并且让杭州的人才池子日益壮大。这些年来,不仅网易大量业务迁到杭州,抖音、快手也纷纷在杭州布局,甚至做手机终端的OPPO和VIVO都在杭州新建了研发总部。

在数字经济发展的过程中,杭州的城市能级和影响力提升了,杭州其它企业也分享到城市成长的红利。

杭州今天仍然是拥有500亿级市值、1000亿级市值制造业上市公司最多的省会城市。杭州制造业企业不是不够强,只不过是被很多人认为杭州更具特色的数字经济,而忽视掉了。

一个人走了弯路,不意味着杭州走了弯路。过去几十年来,杭州和那些热爱这座城市、并为这座城市奋斗的人,趟出了属于杭州的一条独特道路。未来的杭州,还会在这一条独特的道路上,坚定地走下去。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/s4BjoDTwBayC5v-m_6jhqg