多年以后,马道长一定会回忆起2020这个翻车大年。

所谓祸从口出、爸中有爸,从高调表态到黯然收场,蚂蚁上市这幕年度大戏,可谓跌宕起伏、高开低走,最后一地鸡毛。

还记得几年前,马道长出来演讲,满屏弹幕都在刷“爸爸爱我”。

可今年,“人民富豪”一出,满屏都是捧着毛选的打工人在阴阳怪气。

不得不让人感叹,今夕何夕。

当然,在中国,这还不能说是工人阶级的觉醒,说觉醒那是对工人阶级的污蔑,而是来自云端的风向有变,腰杆子硬了,才有奉旨的口诛笔伐。

稳定之下,暗流涌动。

中国有小气候,国际有大气候。

不妨在全世界无产者逐渐苏醒的今天,来看一部BBC的纪录片《巨富与我们》,所谓最老牌的发达国家,英国人民是如何看待日益悬殊的贫富差距的。

伦敦的夏德大厦,是欧洲最高的建筑,他的存在似乎就是当下社会不平等的一个隐喻。

1%住在顶层,而“我们”住在塔底。

在片子的开头,便出现了一个触目惊心的数据:

85个人的家产,可抵得上地球半数,也就是差不多35亿人的财富之和。

科技的进步,固然让全人类生活的比几个世纪前更好,但暴涨的生产力,却没有惠及全体人民,反而让21世纪成为人类历史上最不平等的时期。

虽然这种不平等,并不像前现代化社会那样,通过清晰、法定的身份等级来表达。

但却通过财富,以一种更为隐秘的方式,在现代社会借尸还魂。

在财政紧缩的英国,正在经历二战后最大经济衰退的富豪们,马照跑舞照跳,生活其实并没有受到任何影响。

主持人参观完富豪的二手车交易会后,在一辆标价可比一套英国平均住房的兰博基尼前连连感叹有钱真好后,纪录片展示了一个有趣的细节。

在一个超级手表展会上,主持人试戴了一块标价21.5万英镑的万宝龙,但发现他看不懂手表是如何显示时间的。

是的,只有拥有这块表的人,才懂得如何使用它。

使用手表的独特“技能”,是一种身份的象征,就像一个会员制俱乐部,无形中竖起了一道阻隔阶级的财富之墙。

主持人说,这一切又将英国带回那个一度被认为已经消失的世界。

当他70年代在英国长大时,贵族统治不列颠的观念已经消亡。

但现在,新一代贵族又再次接管了英国,而且他们也不再是只拥有土围子的大地主,他们是“SPUER RICH”。

纪录片讲述巨富与我们的故事,实际上探讨了一个主要问题:

即巨富如何改变英国?

英国是一个巨富的避税天堂,决策者认为,吸引更多的巨富来到英国,可以通过“渗透效应”,可以让人们生活的更好。

因为他们可以投资、消费、雇佣,来为英国人创造财富。

简而言之,巨富们的花销,会对所有人都带来好处。

咦,这不就是中国人熟知的“先富带动后富”吗?

可英国的经验告诉我们,“先富带动后富”并没有发生,所谓“渗透效应”,似乎是资产阶级苦心炮制的虚假概念。

就像那块奢侈的万宝龙一样,他们是富人的玩物,制造他们并不会给英国工厂创造出上千份工作。

很显然,这样的消费,对普通人民没有太大益处。

富人除了标识身份需要它只是一方面,而更重要的是,他们是保值品。

名表、限量版跑车,私人飞机、游艇,这些都还是初级玩家的领域。

真正的高级玩家,买个英超球队玩。

换言之,富人的钱,只会在他们的圈子里流通。

现在的英国拥有有史以来最多的巨富,按理说,“我们”应该变得更富有。

实际上,1%富人的财富继续增长,剩下的99%则仍停留在金融危机前的水平。

观察下图这张TOP10%收入份额,可以发现,20世纪80年代初是一个重要的时间节点。

▲ 来源:wid.com

在这个时间点后,世界收入的不平等开始飞速扩大。

发生了什么事呢?

在英国,那就是一个新的保守党政权上台。

二战后,日不落帝国一路下滑,整个70年代,英国经济基本是停滞不前的,经济增长率不仅放慢,而且在若干年份是负数。

停滞的经济使失业人数一直有增加的趋势,特别是青年人的失业,很难有解决的希望。

与此同时,英国的通货膨胀率也加快了,双位数的通货膨胀率已是常见的现象。

大英眼看着药丸,政府总要有点改变,而保守党烧的头把火就是:

“英国已经破产,富人会挽救我们”

数周后,撒切尔夫人将巨富的税率从83%,降低到60%。

撒切尔夫人在上任后首次接受采访,焦点问题就是,经济的复苏和繁荣,是否会造成更大的不公平?

她给出了一个自由主义者最经典的回答:

“当人们可能把能力发挥到最大时,他的财富会使所有人受益”

“如果机会和才能是不平等分配的,那么应该允许人们不公平地发挥才智利用机会。”

她这些话有错吗?

吃过几十年大锅饭的国人,想必对此应该感同身受,过于强调公平,结果便是死气沉沉,人浮于事,效率低下。

普遍的贫穷,才是最大的恶。

当解开人身上的束缚,总有些勤劳刻苦、天赋异禀之人会创造令人惊叹的奇迹。

中国的改革开放,就是明显的例子。

假如对这些“精英”人群征收重税,那不就意味着“不鼓励创造财富”,反而有一种”鼓励懒惰”的政策导向么?

真正的问题究竟是什么?

一位经济学家对主持人说:

“英美这些信奉“渗透效应”的国家,投资作为国民收入的一部分,已经下降了,经济增长随着下降,曾经允诺的“奖励”在哪里?”

换言之,政治家曾希望的巨富带来的投资、雇佣也没有发生,先富带动后富成了一句空话。

富人们的钱,去哪里了?

正如前文所述,富人的钱,只会在他们的圈子里流通。

他们会购买“保值品”,也就是房产、股票、比特币、限量款手表、包、跑车这些“二手资产”。

▲ 英国“水库”正在教授人们如何通过周密计算炒房

08年以来,全球央行可谓不遗余力的放手实施宽松政策,从而确保消费和投资不会因为货币不足而得到抑制。

某种意义上说,宽松政策避免了这次金融危机变成另一次大萧条。

但副作用就是收入分配在恶化,经济增长乏力,但储蓄性和投机性资产价格却上涨了。

这就是在经济衰退中,“富人愈富”的主要原因。

而从资产泡沫中获益的人原本就很富有,其消费对财富已失去弹性,账面财富增加已不能影响其消费水平。

所以“渗透效应”,在这种情况下就无法成立。

为什么富人没有进行生产要素类的投资,反而热衷于“保值品”呢?

道理很简单,因为后者的收益率高于前者。

在《两次全球大危机的比较研究》中,作者认为:

“技术创新引起繁荣,繁荣又是萧条的原因,重大的技术革命引起大繁荣,毫无疑问也会引起大萧条,这是历史周期率的重要表现。”

1929年大萧条是在第二次技术革命后发生。

2008年金融危机则发生在“第三次浪潮”之后。

实际上,所谓里根-撒切尔改革引发的繁荣,那是贪天之功。

真正的原因,是恰好赶上1978年IBM推出个人计算机,开启了以信息技术的广泛应用为驱动力的信息和新经济革命。

当然,信息和新经济革命只是行业性革命,不如第二次技术革命那样对全社会产生重大改变,产生大量雇佣。

▲ 20世纪50年代,肯塔基的阿姆科钢铁公司大量招聘普通年轻人,并给一份相当体面的薪水

受益的主要是少数行业和群体,所以在拉动经济增长的同时,也同步扩大了收入差距。

富人们为什么不进行实体投资?为什么先富未能带动后富?

一言以蔽之,缺乏投资机会,人类在重大的技术革命的突破上乏善可陈。

然而,金钱永不眠,无论牛市熊市,富人都是有办法挣钱的。

片子里记录了一个有趣的细节,一家顶级财富管理银行向他的客户提供一份报告,开宗明义讲的是:

“巨大的社会不平等,正是21世纪的印钞机”

银行建议客户,经济正在分为两部分,1%和其他人,而且他们都在增长。

最好的投资策略就是:

大量投资于为富人服务的行业,例如奢侈品公司,高端地产。

大量投资于为穷人服务的行业,例如沃尔玛,还有蚂蚁的业务……

如果我们将该策略应用到中国,也是有效的。

以茅台、五粮液为代表的高端白酒表现明显好于中低端白酒。

一边是中低端白酒为提振销量不惜变相降价大打“促销战”;

另一边则是1499元平价飞天茅台“一瓶难求” ,一次次的控价失败。

香奈儿、LV、卡地亚等奢侈品牌在2020年纷纷开启涨价潮,涨价幅度在5%-9%之间不等,爱马仕三季度销售额更是在亚洲市场暴涨30%。

即使涨价也压抑不住中国消费者对Birkin、Kelly、GUCCI等手袋的购买热情;

▲ 疫情挡不住国人在三亚免税店的抢购热情

就穷人来说,那就太多了,瓜子花生矿泉水啤酒饮料……

当然,最登峰造极的,还是蚂蚁。

▲ 2020年上半年,花呗借呗就向个人用户提供了1.7万亿的小额贷款

所以,只要没有类似2018年“去杠杆”这类损害富人的政策,“社会不平等投资策略”就不会失效。

从高端白酒、啤酒、化妆品、家电、珠宝、香烟、皮包到豪华汽车、高尔夫、赛马、澳门赌场。

蚂蚁的结局似乎寓意着从穷人身上赚大钱不符合核心价值观。

但从富人身上挣钱,投资者一定要理直气壮。

可社会的不平等,会一直持续下去吗?

借用纪录片中一位赚钱赚的不好意思的富人的话说,那就是:

“镰刀锤子一定会来”

当然,也有可能是法西斯。

1933年纳粹上台时,虽然已在大选中成为国会第一大党,但仍然只不过占据了44%的国会席位。

换言之,仍有超过一半的德国人并没有将票投给他们。

然而令人诧异的是,尽管纳粹是少数,但掌权后强制推行“一体化”,强力挤压乃至消灭对手政治空间时,却出奇顺利,几乎没有遭到有力的抵抗。

德国大选清楚地表明:超过半数的选票都流向了极左翼和极右翼。

在那个撕裂的德国,人民已经不相信靠常规办法能解决问题了。

在这种情况下,越是激进、坚决的主张,反而越能吸引人。

用一位德国精英的话说:

“我希望看到一个伟大而强悍的德国,为了实现这一目标,我情愿与魔鬼结盟”

德国怎么了?

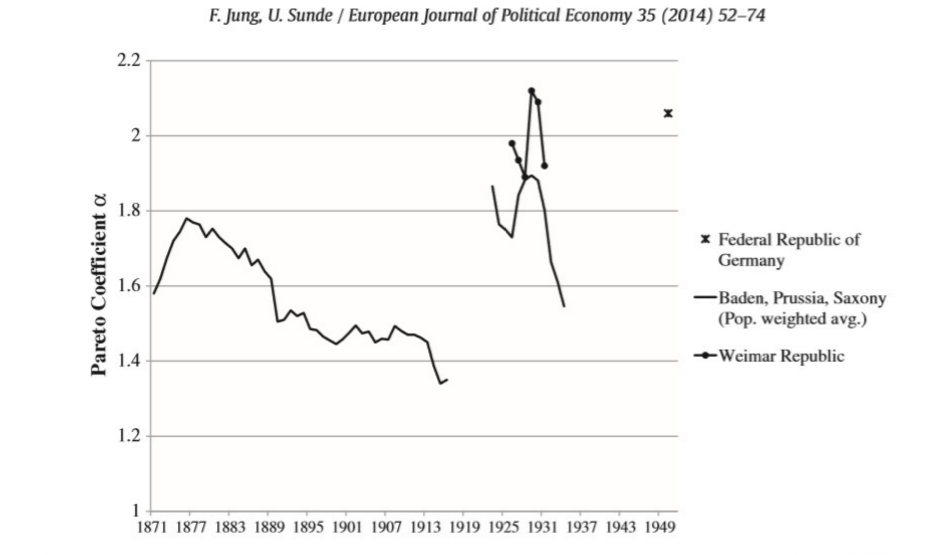

下图所反映的是二战前德国的帕累托指数(收入分布不均衡程度,越高,代表收入分配越平均)。

▲ 来源:知乎@飞奔的马达

1871-1918的德意志第二帝国时期,帕累托系数递减,代表贫富差距扩大。

但并没有破坏社会的稳定。

有意思的是,1918-1933的魏玛共和国时期,帕累托系数基本上是一直高于第二帝国时期。

甚至由于大萧条导致的恶性通胀,帕累托系数还是高于帝国时期。

换言之,首创了社会保障体系的第二帝国的贫富差距,其实一直比经济一塌糊涂的魏玛共和国要大很多。

所以问题不在于贫富差距的绝对值,而在于变动幅度。

也就是1929-1933年之间,纳粹上台前,魏玛共和国的帕累托系数瞬间急速下降,德国社会出现了贫富差距短时间内瞬间拉大的现象。

如果在当前疫情下,用历史来套当前的美国……

当一个国家无法把蛋糕继续做大,又不想改变蛋糕分配的方式,那就只有两种方式转移矛盾:

对外发动侵略,对内发动群众斗群众。

美国内战打不打得起来不好说,但对外转移矛盾是秃子头上的虱子。

作为全球最大的风险策源地,美国如果控制的好,那就是中国倒霉,这可能是中规中矩的拜登路线。

如果控制的不好,那就是全世界遭殃,这就是乱抡王八拳的懂王路线。

好了,关心完国外,还是回到中国。

十四五规划中,我们注意到“提高人民收入水平”部分,是如下表述的:

–坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,提高报酬在初次分配中的比重,完善工资制度,健全工资合理增长机制,着力提高低收入群体收入,扩大中等收入群体。

–完善按要素分配政策制度,健全各类生产要素由市场决定报酬的机制,探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入。多渠道增加城乡居民财产性收入。

–完善再分配机制,加大税收、社保、转移支付等调节力度和精准性,合理调节过高收入,取缔非法收入。

–发挥第三次分配作用,发展慈善事业,改善收入和财富分配格局。

4点内容,从排序可见重要性,第1点是原则性表述,可略过。

最核心的,是第2点。

说到调节收入差距,人们通常会想到税收之类的再分配手段。

从逻辑上讲,这种思维似乎没毛病。

但中国的收入差距,在《规划》看来,当务之急或者说形成主因还不是再分配问题。

通读《规划》,首先是开篇“科技自立”这一紧迫问题,接下来马上就是“形成强大的国内市场”。

这就离不开“高水平社会主义市场经济体制”。

而全面深化改革,针对的就是许多早已暴露无遗的制度性弊端。

其中最突出的是:

1、个人权利和财产权缺乏保障,大量领域充斥着交易管制。

2、市场准入机会的不平等。

这就是“ 按要素分配政策制度 ” 的应有之义。

简单的说,每个人的收入就是将其所拥有的要素投入到生产中,然后从产出中取得的一份报酬。

工人投入人力资源,资本家投入资本。

实际上,还有一种特殊要素,即给生产过程制造障碍的能力,也就是管制。

那么,参与生产过程中的各方所得报酬高低,由各种要素在生产组合中的比例,或者说稀缺性决定。

低收入阶层通常只有人力资源。

劳动报酬低,反映了要素市场上劳动力太多而资本太少。

要提高劳动者收入,无非是促进实体投资,让更多的资本来雇佣工人,让资本充裕,人力稀缺。

不过对中国来说,还有一点特殊,即大量低收入阶层,诸如农民,还有土地要素缺乏市场决定报酬的机制。

这就是正常情况下的“渗透效应”,也是所有发达国家经济起飞过程中所发生的情况。

在中国,尽管经济增长已下了一个台阶,但并不代表“渗透效应”已经失效。

无论是全面深化改革对财产权的改革,还是雄心勃勃的科技自立自强和产业政策,再到行政性遏制金融炒作。

都表明了决策者在有意延续“渗透效应”的生命,在初次分配环节就着手缓解收入差距问题。

以空间换时间,在新一次重大的技术革命前,中国的好牌其实还有很多。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/tXOPzbezBtNPeTrBmGHBVg