作者 | 小肥财

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/MUK57ZvojuU2mBeygqg2Fg

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

作者 | 小肥财

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/MUK57ZvojuU2mBeygqg2Fg

以下这篇报道是关于我们国家15到18岁之间大约40%的少年:他们在完成义务教育后,没去上高中,上了“中职”。更确切地说,这篇报道是关于“消失”的40%——一个如此庞大的群体,近15年的入学人数总计超过1个亿,然而生活中、媒体上,我们很少能看到他们的身影,听见他们的声音。

入学零门槛 这里没有竞争 “眼神里面没有了东西” 他们来自另一种生活 “我就是个垃圾” 我妈妈是一个把我生出来的那种角色 他们在中职学什么 挂牌模具专业 老师说承认脱节、必须脱节 他们毕业了去哪儿 进厂不如送快递和卖奶茶 HR说中职生只能服从规则

月薪过万可以穿鞋的人

他说工人就是没有灵魂的机器

《被压迫者教育学》

“他们都努力了却没得到应有的回报”

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/aN90UXchxNk8g3WWJFjK2w

来源:AI蓝媒汇(ID:ID:lanmeih001)

作者:闫烨

编辑:韩小黄

“何同学”到底值多少钱?

这恐怕是很多人都想要知道,却又难以计算出的一个数字。

在市面上,一个B站600万粉丝级别的up主视频报价基本在百万级别,他们的广告带货涉及到衣食住行等方方面面;而一个微博粉丝300万的博主植入同类型的广告,报价也仅有几万元。

但显然,如若单单把何同学定位成一个up主,那格局就小了,而若说是别的什么称号,又似乎不怎么准确。

既然难以给出确凿的定位,那么,何同学的身价究竟又该如何评估?

而就在两天前,资本市场终于给出了一个数字:5.5亿,进一步说,一天之内股价暴涨13.51%。

谁能想到,就连金钱永不眠的华尔街都很难轻易达成的数字,如今切实地发生在了做家居的乐歌股份身上。

而这一切都仅仅源于一支只有7分钟的视频。

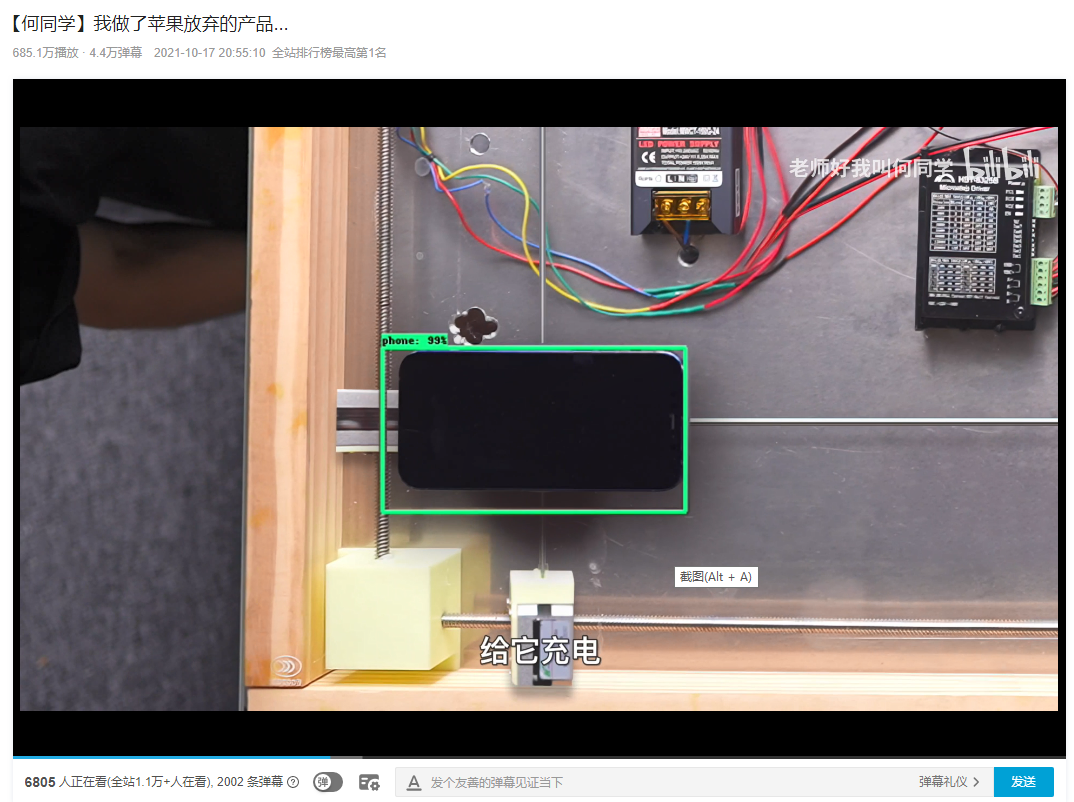

10月17日晚,B站up主@老师好我叫何同学 时隔三个月发布了一条视频《我制作了苹果放弃的产品》,视频里展示了他怀着奇思妙想制作的AirDesk——它不仅是一张能为手机、AirDrop等设备充电的书桌,还能为使用者提供喝水提醒、久坐提醒以及注意力提醒等服务。

不过,这样一款充满科技感的书桌并不能够量产,但足以为何同学在视频最后一分钟为乐歌带货提供了十足的噱头。

截止到发稿前,这支视频在B站播放量达685.1万次,弹幕达4.4万,6000多人同时在看,在微博,其播放量更是达到惊人的2324万次。

这并不是何同学的第一次出圈,这位22岁的大学生自2019年横空出世以来,给科技圈乃至整个互联网带来了太多的奇思妙想。两年的时间里,他的视频内容也从一此次天马行空,延伸至大咖专访、科技测评等更为专业的内容。

渐渐地,这位全网粉丝累计超过千万的博主不仅成了粉丝眼中的科技魔法师,更成为了资本眼里的香饽饽。

何同学的“江湖事迹”,要从2019年的那个夏天说起。

在此之前,何同学远没有现今这般炙手可热,虽同样身处科技圈,但那时他的投稿内容多半是以教程经验分享为主,播放量也基本是中规中矩。

真正的转变,是那条《有多快?5G在日常使用中的真实体验》视频的发布。

在这条视频中,何同学通过下载各种APP实录亲测了5G网速在日常中的应用,有对4G时代的回顾,有对5G未来的畅想,最后的主题升华还让许多网友直呼“全文背诵”。

一夜之间,这支视频播放量便突破了500万,仅在B站一个平台它便拥有2728.2万播放量,并且至今仍在不断增长,是毫无疑问的“B站镇站之宝”,他的粉丝数也从29万增长到149万;

而在微博,它的播放量更是达到了4254万次,以当时有媒体报道的微博日活2.11亿的数字来看,这也就意味着,至少有五分之一的微博用户都观看过这条视频。

互联网之外,何同学不仅成了学校北京邮电大学的名片,登上了青年大学习的讲堂,还被人民日报、新华社甚至CCTV点名表扬,称其为新时代青年的典范。

至此,何同学终于真正意义上破了圈。

而那支在视频中出镜参与测试5G的OPPO手机也有了后续的故事,副总裁沈义人在何同学微博下方抛来橄榄枝,还将其带到了10月的OPPO新品见面会上。

虽然,当时只有20岁的何同学并未回复沈总,也并未如其所愿加入OPPO,但足以证明了何同学与资本之间的故事,还有无限遐想。

出圈之后,何同学按部就班地在up主与大学生的身份之间切换着。

他的视频更新频率从月更变为了2-3月更新一期,速率虽有所下降,但内容质量与选题方向却有了明显的变化。不仅限于科技测评,还加入了更多的奇思妙想,以及落到实地的天马行空。

在《我拍了一张600万人的合影…》中,他用4亿像素的相机与600万粉丝合影,在全景照片中可以清晰地找到每一位粉丝的名字;

在《我用一万行备忘录做了个动画…》中,他又用手机备忘录制作了一个120帧的小动画,这些字符总共有一万行……

在科技感与创意性兼具的视频之中,何同学的身价看涨。

他不仅正式签约了B站,成为了2019、2020两年的“B站百大up主”,还与一加、三星、小米等多个品牌合作,推出了测评、体验类视频,播放量都至少在500万+的级别。

而真正让何同学“走上神坛”,还要说是今年二月,与苹果CEO库克的那次对话采访。

视频中,何同学不仅全英文与库克自如地进行视频对话,还“有针对性”地向库克提问——苹果是如何做到每年持续创新的?

这个问题的犀利性,懂的都懂。

当然,从之后库克亲自在微博转发这条视频的转发语中,不难看出他对于这次谈话的态度,以及他对这位22岁的年轻人的喜爱与尊重,证据就是即便是对话发生的五个月后,他也不忘点赞了何同学的“毕业视频”。

而这条毕业视频也再次让何同学霸榜了B站、微博等多平台热搜,仅B站和微博就有869万和4539万次播放,几乎相当于近半个互联网都在为何同学庆祝毕业。

这大概就是顶流科技数码up主能享受到的极致待遇了吧。

毕业之后,何同学的下一步会落在哪?

是继续考研深造?还是踏入社会,加入华为、小米等大厂?亦或者跟随着“真·boss直聘”的苹果库克远赴美国?

这不光是何同学的粉丝关心的问题,更被许多科技圈、资本圈人士所关注。

也就在两天前,何同学给出了自己的答案。

在那条自制Airdesk的视频发布同时,一个名叫@何同学工作室 的微博出现在了何同学的关注列表中。

天眼查显示,何世杰(何同学本名)于今年8月16日创立了杭州何同学文化传媒有限公司,认缴资金5万元,主营项目为广播电视节目制作——也就是自媒体。

显然,何同学放弃了各路大厂投来的橄榄枝,决定单干自己做老板,为自己打工。

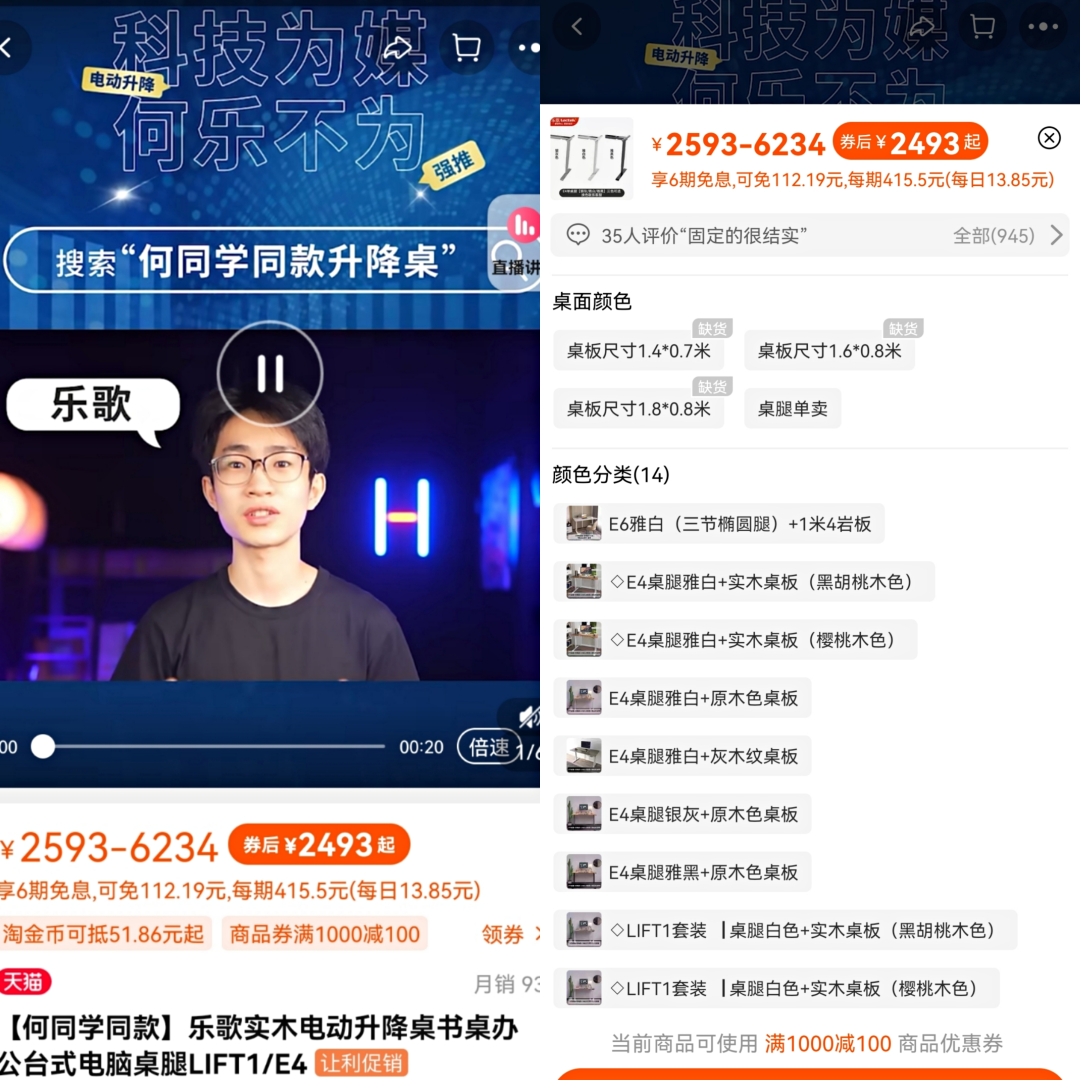

而何同学的带货第一枪也算是开了个好头——为岌岌可危的乐歌提升了13.51%的股价。

在雪球“乐歌股份”的讨论区,不少投资者纷纷表示“感谢何同学让我解套”、“1何同学=5.5亿”……

资本市场反馈如此,消费者市场自然也不会太差。

目前,在乐歌的天猫旗舰店中,“何同学同款”的三种升降桌有从529元到6086元不等的几种款式,价格并不低,但仍有不少种类的商品显示已经呈缺货状态。

可以说,何同学不仅能带货,还能带股价。

说到这,恐怕我们也无法用数字来衡量何同学的价值了。

即便用为公司估值的方式为其评估,何同学只有22岁,现今的他就已经完成了许多同龄人、前浪们一辈子都难以完成的事,对于他的未来趋势走向,势必是可见的“未来可期”。

说到底,一支视频是三五百万也好,能给公司股价提升5.5亿股价也好,那也只是代表了资本市场对他的期待值,而一个青年才俊的未来,又哪里是数字可以定义的呢?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/JHQaV3P_8bc1Gw_LSLyW_Q

文章来源:北大法律信息网

对赌协议是私募股权投资领域重要的估价调整机制,对保护投资人有重要意义。

对赌协议,简言之,即包含对赌条款的私募股权投资协议,英文名称为Valuation Adjustment Mechanism(简称“VAM”),直译即为“估值调整机制”。

对赌协议实则是一种企业估值与融投资方持股比例或然性的一种约定安排,其基本的内核体现如下:当发生私募股权投资的场合,投资方与融资方为避免双方对被投资企业的现有价值争议不休的常态,将该项无法即刻谈妥的争议点抛在一边暂不争议,共同设定企业未来的业绩目标,以企业运营的实际绩效来调整企业的估值和双方股权比例的一种约定。

通常的约定是:如果企业未来的获利能力达到业绩增长指标,由融资方行使估值调整的权利,以弥补其因企业价值被低估而遭受的损失;否则,由投资方行使估值调整的权利,以补偿其因企业价值被高估而遭受的损失。

当目标公司未能实现对赌协议规定的业绩标准时,目标公司实际控制人将以无偿或者象征性的价格将一部分股权转让给私募股权投资机构。反之,则将由私募股权投资机构无偿或者象征性的价格将一部分股权转让给目标公司的实际控制人。这是最常见的对赌协议。

如:XX公司在20XX年必须完成上市,如若不能,投资方就会获得更多的股权;如若实现,则可以从投资方那里获得股权。

当目标公司未能实现对赌协议规定的业绩目标时,目标公司实际控制人将向私募股权机构支付一定金额的现金补偿,不再调整双方的股权比例。反之,则将私募股权投资机构用现金奖励给目标公司实际控制人。

如:XX公司在20XX年的净利润低于XX亿元,则公司实际控制人应以现金向各受让方(私募股权机构)进行补偿。

目标公司未能实现对赌协议规定的业绩目标时,目标实际控制人将同意目标公司以极低的价格向私募股权投资机构增发一部分股权,实现稀释目标公司实际控制人的股权比例,增加私募股权机构在公司内部的权益比例。

如:在收到投资方XX千万元注资后的前3年,如果XX公司业绩增长超过50%,就可调整投资方的股权比例;如果完不成30%的业绩增长,则XX公司实际控制人将会失去控股权。

当目标公司未能实现对赌协议规定的业绩目标时,目标公司实际控制人将以私募股权投资机构投资款加固定回报的价格回购其持有的全部或部分股份。

如:若20XX年之前XX公司仍没有实现上市的,则投资方有权要求XX公司以XX千万元的投资款加10%的利息,回购投资方持有的全部XX公司的股权。

当目标公司未能实现对赌协议规定的业绩目标时,目标公司实际控制人将以无偿或者象征性的底价转让一部分股权给企业管理层。

如:20XX年XX公司的复合年增长率不低于50%。若达不到,公司管理层将输给投资方约XX千万股的上市公司股份;如果业绩增长达到目标,投资方就要拿出自己的相应股份奖励给XX公司管理层。

当目标公司未能实现对赌协议规定的业绩目标时,私募股权机构将获得特定的权利。如股权优先分配权,剩余财产有限分配权或者一定的表决权利,如董事会的一票否决权等。

如:XX公司在20XX年的净利润低于XX亿元,投资方作为股东将获得财务负责人的提名权。

从现有的生效判决来看,法院整体上认为对赌协议是估值调整机制,是私募股权投资行为中常见的融资契约,其本身并不具有无效性;但“对赌协议”不应成为投机行为,相应地,“对赌协议”是投资协议,法律上对其没有特殊保护。

当前,值得重点关注的法院生效判决包括:

1、最高人民法院就“甘肃世恒案”作出的再审判决([2012]民提字第11号)

该判决认定投资人与公司之间的对赌条款(即业绩补偿约定)无效,投资人与原始股东之间的对赌条款有效。

2、最高人民法院就“蓝泽桥、湖北天峡鲟业有限公司与宜都天峡特种渔业有限公司投资合同纠纷上诉案”做出的二审判决([2014]民二终字第111号)

该判决认定投资人与股东之间签订的股份回购对赌协议有效。

3、北京市第一中级人民法院就“北京冷杉投资中心(有限合伙)与曹务波股权转让纠纷案”做出的一审判决([2013]一中民初字第6951号)

该判决认定投资人与原始股东之间签订的股份回购对赌条款有效。

4、上海市第一中级人民法院就“浙江宁波正业控股集团有限公司诉上海嘉悦投资发展有限公司和陈五奎案”做出的终审判决(沪一中民四(商)终字第574号)

该判决认定投资人与原始股东之间签订的保底收益对赌条款有效。

5、江苏省高级人民法院就“国华实业有限公司与西安向阳航天工业总公司股权转让纠纷案”做出的终审判决([2013]苏商外终字第0034号)

该判决认定投资人与股东(西安向阳航天工业总公司,该公司是国有企业)之间签订的股权回购对赌条款未经外商投资主管部门审批,应属未生效协议。

6、江苏省高级人民法院就“刘来宝与阮荣林股权转让纠纷上诉案”做出的终审判决([2014]苏商终字第255号)

该案判决认定投资人与目标公司之间的股份回购条款违反公司资本不变原则和公司回购股权的相关规定,应属无效;投资人与目标公司原始股东之间的股份回购条款,合法有效。

前述法院生效判决表明,目前法院对于投资方与股东之间的对赌协议效力采取认可态度,法院认为该等协议有利于高效率促成交易,对企业的经营管理起到一定的良性引导,并对双方交易具有一定的担保功能,只要不存在损害公共利益,股东间的对赌协议有效;

而对于投资方与目标公司之间对赌协议的效力采取否定态度,认为一旦触发并导致目标公司向投资方履行赔偿责任,会导致公司资本的抽逃并损害公司债权人的利益,应当认定为无效。

从目前可以从公开渠道获取的仲裁裁决来看,与法院相比,仲裁机构对于投资人与公司之间对赌的态度更为开放、灵活。只要相关协议是在遵循平等自愿、权益对等、公平合理、诚实信用等基本原则的基础上签订的,对赌条款本身并不构成违法,进而认定其有效。

中国国际经济贸易仲裁委员会在其2014年1月作出的一起仲裁裁决([2014]中国贸仲京裁字第0056号)中就认定投资方与目标公司之间的对赌条款有效。

该案的基本情况如下:

该案中,投资方与目标公司签署的投资协议中约定了业绩补偿对赌条款,若目标公司利润在承诺期限内没有达到业绩承诺标准,则其需按照对赌条款向投资方按照一定的计算公式给予现金补偿;同时投资方也作出了相应的承诺,若公司利润在承诺期限内超过业绩承诺标准,则投资方将向公司按照一定的计算公式给予现金补偿。

针对最高院在甘肃世恒案中提及的投资方与公司对赌导致公司资本抽逃并损害公司债权人的利益问题,仲裁机构认为:

(1)投资补偿款具有独立性

投资款与溢价投资款财产属性不同,产生的合同依据也不同。溢价投资款在账务上的具体处理列为公司负债还是计入公司资本公积金并不影响投资补偿款的产生、计算和法律上的成立。申请人取得支付投资补偿款并不构成侵犯公司法人独立财产权,或违反公司法有关资本维持、资本减少限制的原则。

(2)对赌过程中并不存在需要法律特殊保护的利益方

协议当事方、利益关联方都是平等利益主体,对赌协议不涉及国家或公众利益,没有需要法律特殊保护的利益方。投资人依据本案协议的正当约定,要求被申请人支付投资补偿款,是其依据本案协议享有的正当合法权利。

(3)业绩补偿并非当然显失公平

投资补偿是出资后对投资进行估值调整的结果,是补偿行为,是一项或有合同债务,且根据被投资公司的利润实现情况,其支付义务人并不当然是被投资公司,也可能是投资方,投资方和公司均承受着投资风险。

仲裁庭最终基于以上理由认定相关投资补偿协议是投资市场常见的估值调整安排,不但具有经济上的正当、公平和合理性,而且该条款约定本身及其履行均不违反我国法律和行政法规的强制性规定,因此该条款是合法有效的。

对赌协议是私募股权投资领域重要的估价调整机制,对保护投资人有重要意义。但前文的介绍表明,在适用过程中要注意与我国公司法、合同法和金融领域的相关法律法规的衔接,起草时应当释明对赌协议的估值调整功能。

在最高人民法院和其他监管层未明确表明态度的情况下,应当尽量避免投资人与目标公司的对赌,否则可能被认为损害公司及其债权人的利益;在投资人与目标公司股东及管理层进行业绩对赌时,不能脱离目标公司的盈利能力,否则容易被认定为投机行为,从而影响协议效力。

此外,由于甘肃世恒案在目前司法的审判中起到了示范效应,如果投资人确需选择目标公司作为对赌对象,为避免有关协议被法院认定无效,其应当尽量选择仲裁的方式作为纠纷解决机制。

鉴于相关的法律法规并未就对赌协议的效力作出明确规定,且最高法院也未出具相关司法解释,投资人如果选择对赌协议作为其交易条件,应当持谨慎态度。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/eL8S2jeBNGkWbsx7LTCa5g

今天这篇文章看做一篇随笔吧,年底有点忙不过来,写上一篇的文章伤到了元气,今天少聊点,周末我再酝酿下一篇。

国庆的时候,跟以前同学吃饭,说起来说是我们班的另一个同学,毕业后辗转反侧,先出国,后来回国去了大厂,现在去当了公务员。

这事让我非常感慨,因为我大概是十年前毕业,我毕业那会儿,大家最热门的三个选择,就是“出国、去软件通信相关大厂(那时候移动互联网还没太出现),考公”,考公排在最后,是因为大家普遍没法接受那种一眼望到边的生活,不到万不得已,一般不会选择考公。

这不别人正常选其中一条路,他倒好,把三条路选了个遍。写这篇文章前,我还专门给他打了个电话,了解了下他到底啥心态。

他的心路历程分为以下三个阶段:

他自己出生在一个二线公务员家庭,生活条件比大部分同学都要好一些,人生最大的梦想就是不做父母那样的人,不能把有限人生花在日复一日的重复劳动上,所以大学好好学英语,毕业后就去了美国。

在美国工作几年后觉得很没意思,收入倒是比国内高,但是确实没意思,后来萌生出了“要不回国”的想法,仔细想了想,发现回国确实不是一个差选择,后来干脆回国了。

回国后进入某通信大厂,干了几年后,发现自己的职业生涯快要到头了,因为惊讶地发现通信这个行业已经进入了后半期,更郁闷的是,后边不断有人涌入,行业整体处于稳态,他又不太能升的上去。

再加上有段时间他怀疑自己被各种新闻app的算法盯上了,天天各个平台给他推各种让他不爽的消息,类似,《35岁的老男人,如果没啥特别技能,在职场上绝对是狗不理的类别》,还有这种,《loser回忆录:一年前我月薪两万被人叫X总,如今在美团送外卖》,总之时不时被这种新闻骚扰一下,忍不住点进去看看,然后平台给推的更多了。

突然有一天,发现自己竟然对“稳定”有种深刻的渴望,而且父母也说已经替他打听过了,他学历高,四十岁想去考公都可以,要不去试试?

一开始觉得这个想法很搞笑,后来越想越觉得不那么搞笑了,再后来去研究了下,发现跟自己想的也不太一样,再后来就彻底接受了,觉得也还不错。而且如果考了公,时间好像更充沛了,可以陪孩子。然后折腾了一年左右,好在学习能力还在,又有对口技能,本来觉得希望不大,竟然考上了,已经开始上班,感觉很好。

现在很多观念都发生了变化,有种看山不是山的感觉,比如最明显的一点,就是跟同事的关系,他在美国和一线大公司都呆过,发现跟体制内完全不一样。

在以前大厂里,几乎没有人准备在自己的岗位上准备干一辈子,毕竟你准备干一辈子,说不定过几年你们部门都没了,所以肯定跟同事的关系也就不咋样,不差也不好,大家都把彼此当做匆匆过客。

但是进了体制就不一样了,大家瞬间就意识到周围的人要打好多年交道,甚至整个职业生涯都在一起混,升迁什么的也没那么竞争激烈,毕竟很依赖资历什么的,需要慢慢熬,竞争压力很小,所以感觉单位里温暖的多。

更重要的是,工资也跟自己以前想的不一样,本来以为从大厂去当公务员,收入得掉一大截,后来发现不至于,主要是因为体制内工资只是一部分,一年下来在工资基础上翻两三倍很正常。

感受到了体制的温暖后,他突然明白了为啥之前有年薪百万的基金经理考上证监会的公务员后果断跳过去了。

我在微博和头条上也聊过几次此类话题,中间有不少小伙伴参与分享,我也了解到一些,所以再往深里说一下。

首先很多人没注意到,互联网上被提及最多的群体,无论是公务员,还是互联网一线大厂员工,还有设计院,本身都是中国最靠前的一群人,也就是极少数人,比如公务员看着队伍庞大,其实每年录取一两万人,去年算比较多的,2.4万人,码农队伍就更别说了,看着好像遍地码农,其实也没多少。大部分互联网人讨论月入三万白菜价的时候,中国绝大部分人口的收入连五六千都不到。

但是互联网人、公务员、设计院这些话题现在在网络上这么频繁,跟他们在人口中的比例严重不相关,互联网上关于职业的讨论,基本上都是这些,给人感觉就好像中国80%的人都是做这些行业的一样。

主要原因是全世界的互联网,“发帖权”都控制在这些人手里。大家可以看看各个平台的博主都是干啥的,大部分都是上边这些人,有学历,能码字,又有点见识,所以大家愿意围观,很少听说谁是“农民自媒体”,或者“厂哥厂妹自媒体”,导致中国人口中占比最大的那群人,在网络上处于禁声状态。

这也是为啥不少人在发现,在微博和网上达成共识的一些话题,一到生活中完全不是那么回事,因为生活中的人跟你上的不是一个网。

也就是说,网络上关于职业的讨论,本身都是我国的“头部职业”,也是我国头部人才们的选择。

而公务员这个职位,有点像国债在金融市场里的地位,比较保险,但是收益率也不高,大家有更好的选择,就会集中涌向那个领域,等到没啥好玩的,又会选择公务员。所以这些年整体是一波一波的。

最早是上世纪80年代,体制内是很香的,毕竟那时候体制外没啥岗位,大家还不明白将来路往哪里走,所以体制内是一个又安全又收益率高的选择。

到了90年代就不太行了,因为当时深圳那边有太多的神话传来,开饭店的,搞走私的,反正动不动一个礼拜赚体制内一年的收入,当时航天院有句话,“跟着钟山干,都是穷光蛋;就是穷光蛋,也要拼命干”,这里边的钟山,就是我国红旗七号导弹的总设计师。

到了2000年之后的十年,我国开始给公务员涨工资,不过外贸也不错,大量大学生去了东南沿海,这十年可以看做是双头并进。

2010年之后的十年,公务员就不那么热了,因为移动互联网开始暴走,淘宝时代也降临了,这些从业者动不动一年顶体制内十年,这谁能受得了。

但是到了这几年,情况又发生了变化,因为互联网增长空间没了,但是程序员却持续涌入,最后形成了一个让每个人都岌岌可危的状态,公务员的春天似乎又来了。

现在码农头部集团的收入高的吓人,比如今年鹅厂校招白菜价直接干到了40万,有些算法岗直接到了六七十万,你们能想象吗?二十刚出头,一年六七十万的收入,但是大部分人是没法到这种状态的,第二集团收入就差多了。

更关键的是,由于人多,有些企业玩起了“养蛊”,也就是开一个不错的工资,雇佣一堆人,然后在接下来的一年内,用变态的企业文化赶走绝大部分人,最后留下最适合的那几个,这样看着挺费钱,可是仔细一算,也挺划算。

被人才市场搞这么几年,一小部分人成了胜利者,但是这种胜利本身也是暂时的,在市场经济的大潮里裸泳,本身就是一个“跑的慢就会死”的事情,而且这种奔跑不能停。

大部分人拿不到超额那部分收益,反而稳定性越来越差,这种情况下,越来越多的人把目光投向了体制内。毕竟大部分时候,“多数人的境遇”,就是我们自己的境遇。

回顾下这个历程,大家就明白了为啥现在很多北方地区老百姓对公务员有种莫名其妙的拜物教式的崇拜,因为现在的中老年,他们成长过程中,公务员一直都是最吃香最稳定最有效率的选择。

很多年轻人眼里,很多人理解不了月薪三千的公务员和月薪三万的码农,为啥父母那种中意前者。

主要是他们没经历过父母经历的,绝大部分父母们走过这几十年,他们看到了很多事,但是不太能说的出来,比如最基本的一件事,在中国过去四十年里,没有任何一个行业能持续大火十年以上,只有公务员的热度能一直维持住。

你肯定纳闷公务员的工资低啊,可父母们不这么想,但他们又说不出来,不过医学院的人知道怎么描述,他们有个公式:

1.1的40次方,等于45.25。

啥意思呢?医院里每年如果涨工资10%,从二十多岁开始上班,六十多岁退休,四十年收入会翻45倍,老人眼里的公务员也是这个逻辑,只是他们说不出来,最后总是憋出一句“越老越吃香”。那别的职业就不能这样?上文也说了,市场大潮下,没啥行业能持续十年以上,不管你做啥,总会被从中间打断,失去连贯性,也就没法持续增值。

现在这种全民追捧公务员的状态,如果硬要评价好不好,如果我早些年,肯定会使劲批评这事,觉得大家太丧了,现在不那么想了,觉得对于个体来讲,公务员确实是个好去处,既然是好去向,那么多人去追捧,也就没啥可说的。

至于有些人总觉得清华北大去当公务员可惜了,这么理解也不对,发达国家文官队伍全是各国名校毕业生组成的,既然文官是名校生,那就得名校生先去当公务员,不然咋当文官?

我们这边管理十来个人的软件项目组都需要985硕士毕业生,还得从基层做起,先写两年代码,再经过反复选拔后才能做PL,一个PL管着十来个人。那管理杭州北京天津重庆这样1000万人口以上城市,不更得大牛逼吗?让一群糊涂蛋上,你们放心?所以名校毕业生去做公务员这事也正常,现代社会就得用专业人士。还有证监会,监控那些充斥着人精的金融机构,这就需要证监会里的人更牛逼,大家想想是不是?其他部门一个道理。

而且看现在的形势,应该是要往香港那种模式发展,一方面要高压反腐,另一方面提供保障和稳定,公务员越来越变成受人尊敬而且门槛很高的职位,这对社会来说也是好事。

不过也应该警惕,社会整体性的“企稳”本身就不健康,如果一个社会最优秀的人都不去冒险不去突破,整个社会都会陷入明清那种稳定状态,稳定系统最后都会走向衰亡。

上文讲美国的时候,就讲到过,美国两百多年,其中有一百多年引领世界,靠的不是全部美国人,而是极度依赖一小撮极具创造性、突破性和进取精神的美国人,这些人创立了美国的国债制度,这些人研发出了原子弹和计算机,开创了一个又一个新领域,其他人跟在这些人后边喝汤。

老百姓往哪个方向发展,并不是你跟他们说教就顶用的,关键问题是激励,也就是给钱,当然了,这里的“给钱”不应该是国家给,而是让市场去定价,而公务员这个职位,类似银行存款,如果存款利率太高,那谁还会去投资新领域,直接把钱放银行吃利息不就行了嘛。

所以公务员的收入应该是比社会中位高一些的,不过也不能太高,不然就会扭曲社会的价值判断,如果稳定还能获取高收益,那谁会去争取不稳定的收益?谁会去冒险?所以国家现在高压反腐,我理解也是这个思路,避免体制内获取超额收益。

文末还是要说两件事。

一件事是王思聪,曾经拿着五亿创业最后一地鸡毛,这种行为绝对不应该被嘲笑,还有人说小王去炒房就不会这么输惨了,说实话挺鄙视这种想法,无论如何不应该嘲笑合法创业的人,如果一个社会里,创业被鄙视,这个社会真完了,你们的儿女们也不会有啥出路了。

另一件事是罗永浩,他说还完6个亿要继续进军科技领域,一堆人赞美了他还钱的举动后,说什么“甄嬛传”,又嘲笑了一番他要搞科技的事,也让人挺无语。

有时候我们这个社会价值观真是让人很惊讶,欠债还钱这事对于很多人来说竟然是一件超预期的事,他去搞科技这事更需要我们支持好不好。我对罗永浩倒是没啥感觉纯路人,不过确实碰见过几个人受他鼓舞去创业还挺成功的。对于创业者,你可以不买他们的东西,不过不要嘲笑,不然你的孩子天天在这种语言环境中长大,也会鄙视创业鄙视冒险,变成一个活在套子里的人。

总结下吧,追求稳定无可厚非,但也不要嘲笑那些创业冒险的人,前者是我们的本性,后者是社会的希望。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/PTPJ5xJwlSwQPNAwpVs3Dg