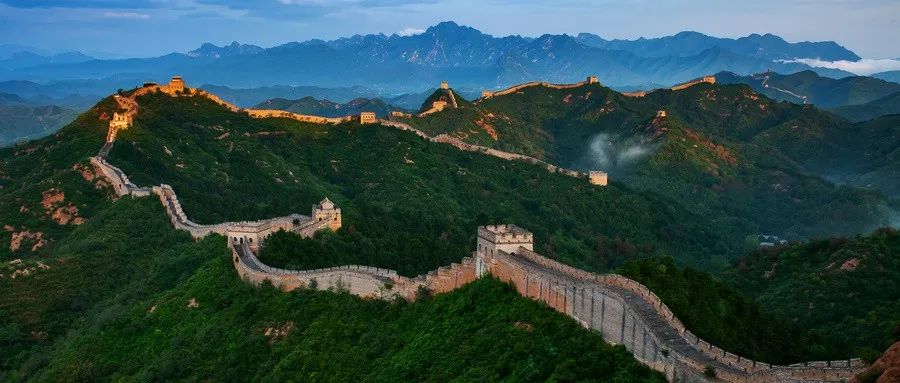

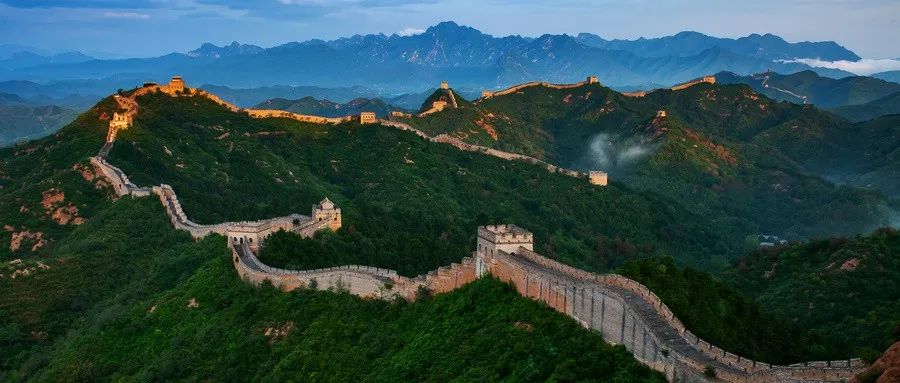

中国长城

中国长城 全国高铁车次图,来源:中国指数研究院

全国高铁车次图,来源:中国指数研究院

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/iAjwaEo_54d6UXzUMUf8Pw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

中国长城

中国长城 全国高铁车次图,来源:中国指数研究院

全国高铁车次图,来源:中国指数研究院

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/iAjwaEo_54d6UXzUMUf8Pw

珍惜你身边的广东大学生,他们太难了。

封面来源 | IC photo

告诉你广东上985,211有多难! 本科率全国倒数!想在广东上本科太难了 震惊!广东竟然是高考最难的省份

广东省高考,到底难在哪?

2014年05月,江苏

即将参加高考的学生在教室挑灯夜读

众所周知,江苏考题难度大

2019年6月5日

广东惠州综合高中举行高考喊楼”活动为考生加油

2012年5月,广东省惠州市第八中学

数百名学生参加每月一度的模拟考试

高校少考生多

华南理工大学广州国际校区

广东的985有中山大学、华南理工大学两所

但是211却只有四所,比江苏差远了

被誉为“森林式大学”的华中科技大学校园

华中科技大学就是武汉七所211高校之一

广东作为人口流动大省

广州火车站又迎来了千千万万的返乡人员

2012年,贵州省江口县三家村

一个由1个老师和9个学生组成的学校

偏远地区的教育资源相对薄弱很多

分给广东的名校名额

太少了

2015年5月,广州执信中学2015届高考、

中考壮行大会举行

这所中学因去年清华北大招生老师

到此抢高考状元而名噪一时

2018年6月7日,高考第一天

河南作为人口大省

考生数量和大学数量不成正比,教育资源相对匮乏

*参考文献:

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/4pvDyN_gjyNYm65WrxgZAg

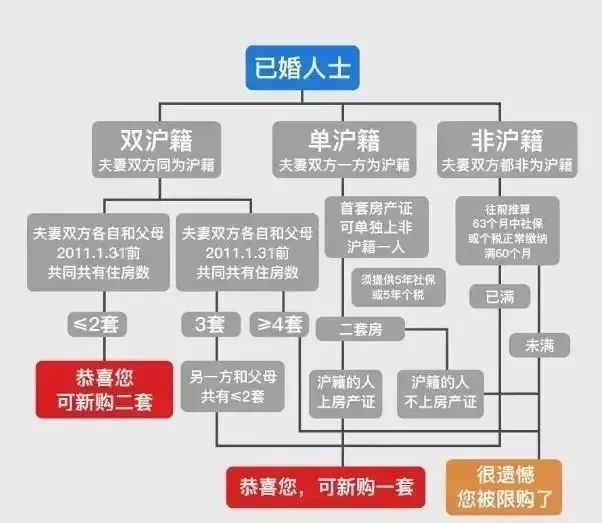

说到买房,尤其是在上海买房,不得不提的就是限购政策以及贷款条件。

上海本地人能买几套房、非沪籍人员如何才能买房、单身买房和已婚买房有什么区别、如何才能达成贷款最低首付比例条件……

毫无疑问,对于那些想要在上海买房的人来说,上述问题都是无法避免且非常令人头疼的问题。今天,我们就为大家带来关于上海买房贷款、限购的最新解读,快来看看有没有你感兴趣的问题吧。

注:在看内容之前,须知这篇是以家庭为单位,以购房合同网签时间为界的一篇干货汇总。

上海限购政策

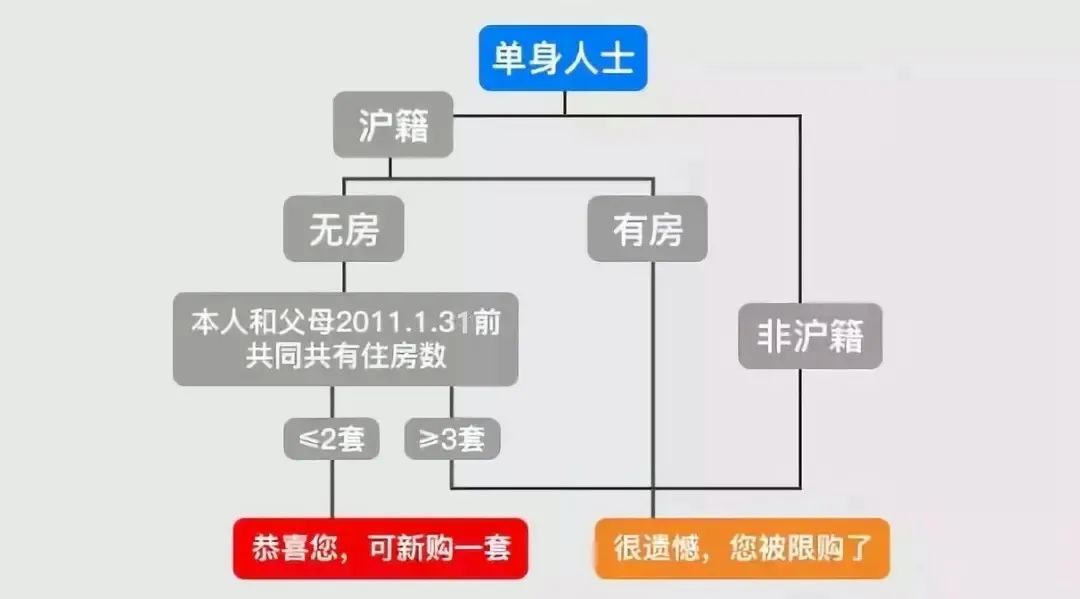

单身情况分析

沪籍单身人士

一、单独名下有房,限购。

二、单独名下无房,本人和父母在限购令【2011.1.31】之前共有不超过2套(含2套),可新购一套住房。

三、单独名下无房,本人和父母在限购令【2011.1.31】之前共有超过3套(含3套),限购。

结婚情况分析

沪籍已婚人士

一、夫妻双方都是上海户籍

a、夫妻双方在限购令之前各自和父母共有不超过2套(含2套)可新购两套住房。

b、夫妻一方在限购令之前和父母共有超过4套(含4套),限购。

二、夫妻双方有一方是上海户籍,另一方是非上海户籍

a、购买首套房产证可单独上非上海户籍一人,但需提供满5年社保或满5年个税证明。

b、购二套房产证必须上海户籍的人上产证,否则限购。

注:

满5年社保或满5年个税是指签合同当月不算,往前推算63个月中社保或个税正常缴纳满60个月。

社保单上只能显示最近24个月的缴纳明细状况

02

外地人购房攻略

外地人在上海购房需要什么条件?

1、非户籍家庭在上海只能购买1套(商品房)住宅房。

2、非沪籍人士在上海购房需要同时具备两个条件:

已婚

在沪工作,且在沪缴纳社保或个税

特殊客群

一、外国人、外国华人或港澳台同胞

提供满一年的上海劳务合同和满一年的税单!且该合同仍在有效期内,可购买一套住房。

对其是否已婚无要求,但如果配偶方是中国人且结婚证是在国内民政局申领的,则其购房就要按照国内人士来看。

三、在读博士、博士后

必须就读于上海的大学,且是博士学位在读。

要求已婚并提供学校在读证明

其户口已落在就读学校的集体户口内

四、“军官”

一、驻沪部队的军官(参军前,原户籍在外地)

1、所持部队证件为军官证

2、其户口已落在驻沪部队的集体户口内

3、已婚

4、其在所在驻沪部队政治部为其出具“现役证明”

二、驻外地部队的军官(参军前,原户籍在上海)

1、参照户籍人士购房限购政策

2、需要提供参军前在沪的户口本/户籍证明和所在部队出具的表明其户籍转移信息的现役证明

03

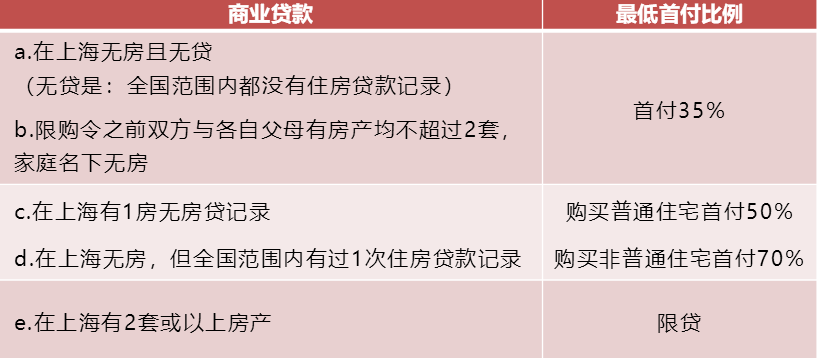

上海购房贷款政策

1.商业贷款(首套二套)

(1)居民家庭购买首套住房(在上海无房,且在全国范围内都没有住房贷款记录)申请商业性个人住房贷款的,首付款比例不低于35%。

(2)在本市已拥有1套住房的、在本市无住房但在全国范围内有过1次住房贷款记录的,购买普通自住房,商业贷款首付款比例不低于50%;购买非普通自住房的,商业贷款首付款比例不低于70%。

注:商业准入条件为:年满18周岁,工作一年以上,有稳定收入、信用良好、收入证明金额需要达到所还款额的二倍。

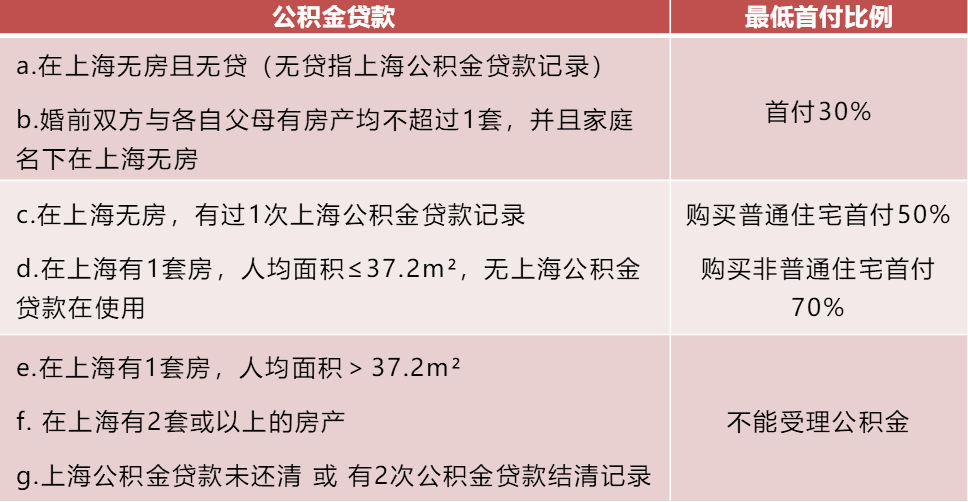

2.公积金贷款(首套二套)

(1)在上海无房且无上海公积金贷款记录,或婚前双方与各自父母有房产均不超过1套,且家庭名下在上海无房的,公积金贷款最低首付比例为30%。

(2)在上海无房,但有一次上海公积金贷款记录的,最低首付比例为50%,有一套房且人均面积不高于37.2㎡的,且无上海公积金在使用的,购买非普通住宅首付70%。

(3)停止向贷款未还清或已有两次公积金贷款记录的家庭再行发放贷款。

注:家庭名下的房产,人均面积计算人数只能为:家庭夫妻+未成年小孩

小贴士:上海普通住宅和非普通住宅的区别

普通住房应该同时在房屋类型、成交价格、建筑面积三个方面满足如下标准。不能同时满足条件的为非普通住房。

(1)房屋类型:五层以上(含五层)的多高层住房;不足五层的老式、新式里弄、旧式里弄等。

(2)成交价格:内环以内:≤450万元/套;内外环之间:≤310万元/套;外环以外:≤230万元/套。

(3)建筑面积:单套建筑面积≤140平方米。

本文内容部分借鉴网上观点,如有雷同纯属巧合

▲米筐投资提醒:音频大小为12M

1

马云曾经讲过这样一句话:

“我现在是董事长,我想做的事情,说一遍你们别把我当回事情,两遍也无所谓,当我七、八遍在讲的时候,你们要非常小心了。我也许做不到,但我会慢慢把它搞过去。”

我们先看三个重要新闻:

1、2020年5月14日,习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议并发表重要讲话。会议指出,要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、2020年5月23日,习近平总书记看望了参加全国政协十三届三次会议的经济界委员,并参加联组会,听取意见和建议。他强调,面向未来,我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,加快构建完整的内需体系,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。

3、2020年6月18日,刘鹤副总理向陆家嘴论坛发来书面致辞称:“我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。

三条新闻看完,请问,为何这时候为何leader一而再,再而三要强调启动、构建国内大循环?

背后的原因到底是什么?

2

答案很简单,四个字:

全球脱钩!

如果你周末有其他事忙,记住这四个字就行了。文末点个“在看”支持一下,退出关闭即可。

而想看逻辑的朋友,咱们可以来好好聊聊。

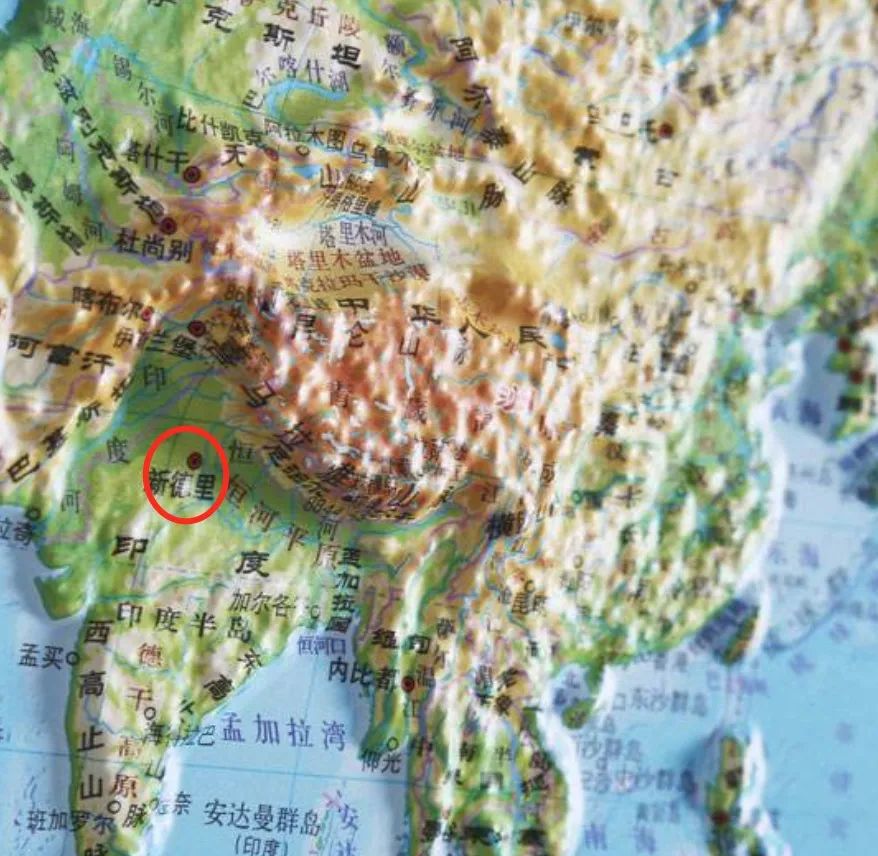

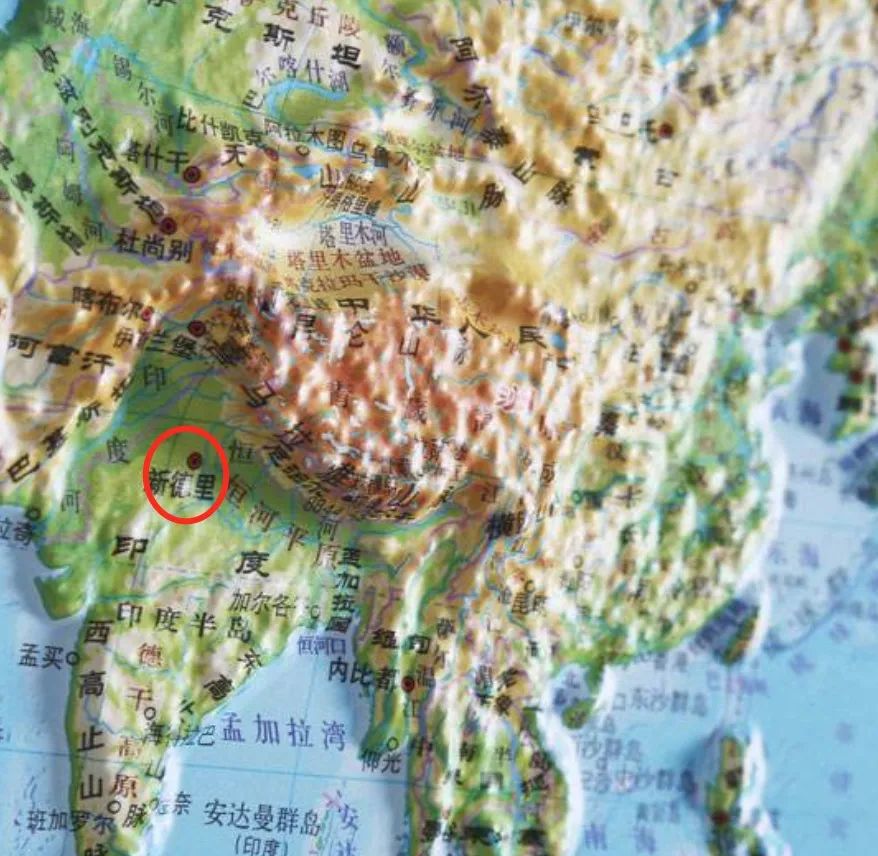

前一段时间,由于我们和阿三的边境冲突激化,不少阿三网民在他们媒体的煽动下,搞起了各种抵制我们商品的活动,一款写着“抵制种花家”的帽子也蹭着热点在阿三本国火了一把。

可尴尬的是,许多印度人拿到货才发现,这些写着“抵制种花家”的帽子和衣服,居然还是种花家生产的。

当然,这是一个插曲,但印度媒体前段时间报道:印度电信部发布指令,要求其下辖各企业和机构只购买“印度制造”的产品,在基础设施和设备升级时应“尽量使用印度国产设备”。

这就是完全在防着我们的华为和中兴把业务搞过去。

对于已经经历了两三年和鹰酱毛衣战的我们来说,阿三那边的抵制活动我们已经比比较淡定了。

但如果你把眼界放的更高一些,从上天的视角来看一下,事情远没有那么简单。

3

在过去七十年全球一体化的浪潮下,中国逐渐成为第三次世界产业转移最大的承接者和受益者,是最大的赢家。没有之一。

依靠制造业和巨额进出口贸易,中国的崛起速度是异常快的。

但随着川总上台后退出全球化,或者说开始搞逆全球化后,全球的贸易循环和制造业循环,就被打断了。

对于我们而言,这种全球一体化下的双循环被中断,意味着经济重击。

而看明白这件事情的,是各个国家的首脑和精英级阶层。

于是,有些国家提前先下手为强。

英国退欧和欧洲脱钩;

而这又进一步导致欧洲内部呈现分裂状态:

德国和东欧抱成一团,法国和南欧抱成一团,德法脱钩;

澳大利亚和亚洲贸易脱钩;

印度和所处的南亚脱钩;

日本和韩国脱钩;

就连高雄,也要和韩国瑜脱钩……

我们这个世界,目前处于全球脱钩状态。

问题是,这不是说你不想脱就不脱了,而是对方逼着让你脱。

你从了,还是从了?

4

本来全球都在演绎全面脱钩的局势,在加上今年的新冠疫情。

以全产业门类最全的制造业和世界贸易立足的“世界工厂”的我们,就很难受了。

因为你的产能无法剧烈回撤,虽然我们提前搞了供给侧改革,但是,供给还是巨大的。

如果在全球外需断裂的大环境下,想保证国内经济继续稳定健康的发展,只能启动构建国内循环。

中国人口足够多,市场足够大,内需的抬升,不仅可以满足国内巨大产能的释放,还能给未来中日韩经济圈中的日韩,在未来的科技竞争中一个市场去生存下去。

这是一个应对全球巨变的一个布局战略。

总之,这个世界越来越有意思。每一个国家在这种状态下,都需要自我发展崛起,想登上世界舞台中央的国家,不止我们和鹰酱。

大家不要觉得全球脱钩是天塌下来多大的事儿,就像生老病死一样,脱钩这事儿,是人类历史的常态周期。

而保证国内经济安全,才是我们国家最根本的第一需求,这也是中国启动经济内循环的真相!

琢磨明白了么?!

【全文完】

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xCKvdG6aRgRzUUxNGP6i0Q

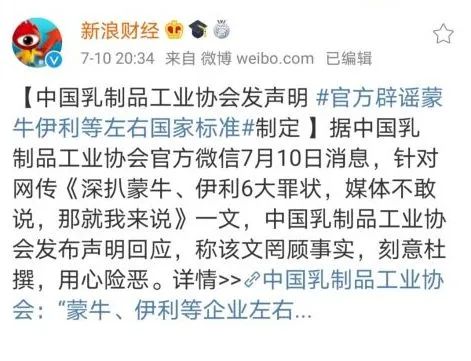

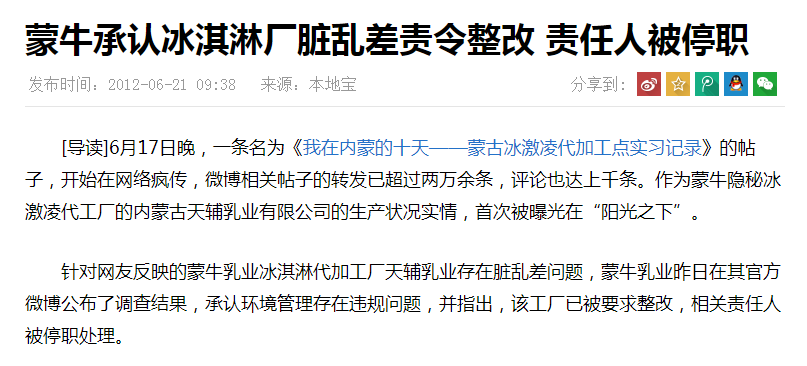

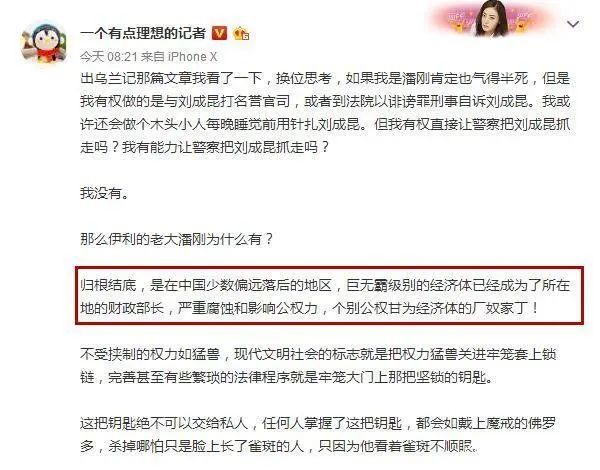

7月9日,一篇名为《深扒蒙牛、伊利6大罪状,媒体不敢说,那就我来说》一文,火了。

随后,该公众号受到了蒙牛和伊利两家公司的联合投诉,文章被迫删除:

被删文章我找到了。

内容有点长,大家可以酌情观看:

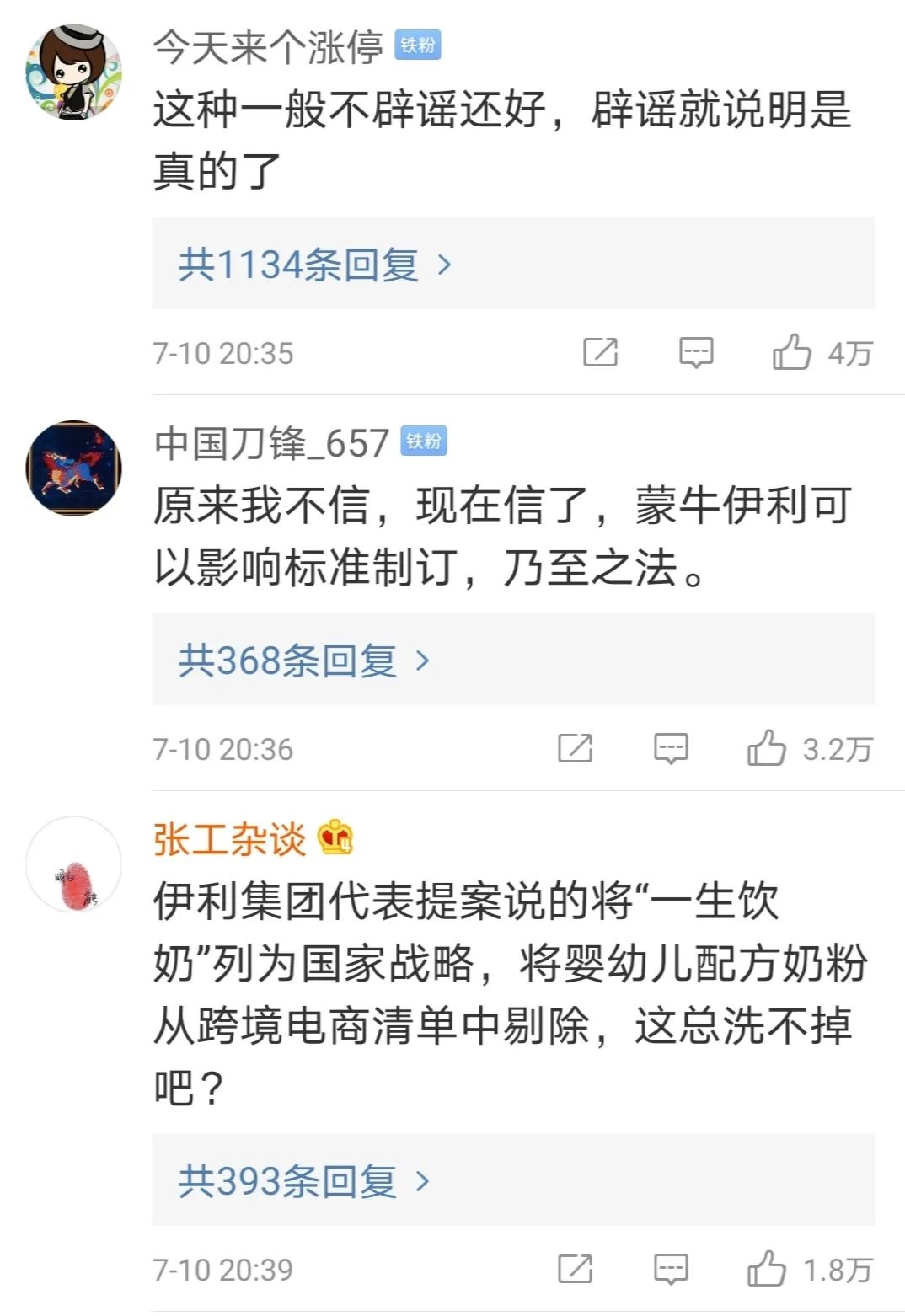

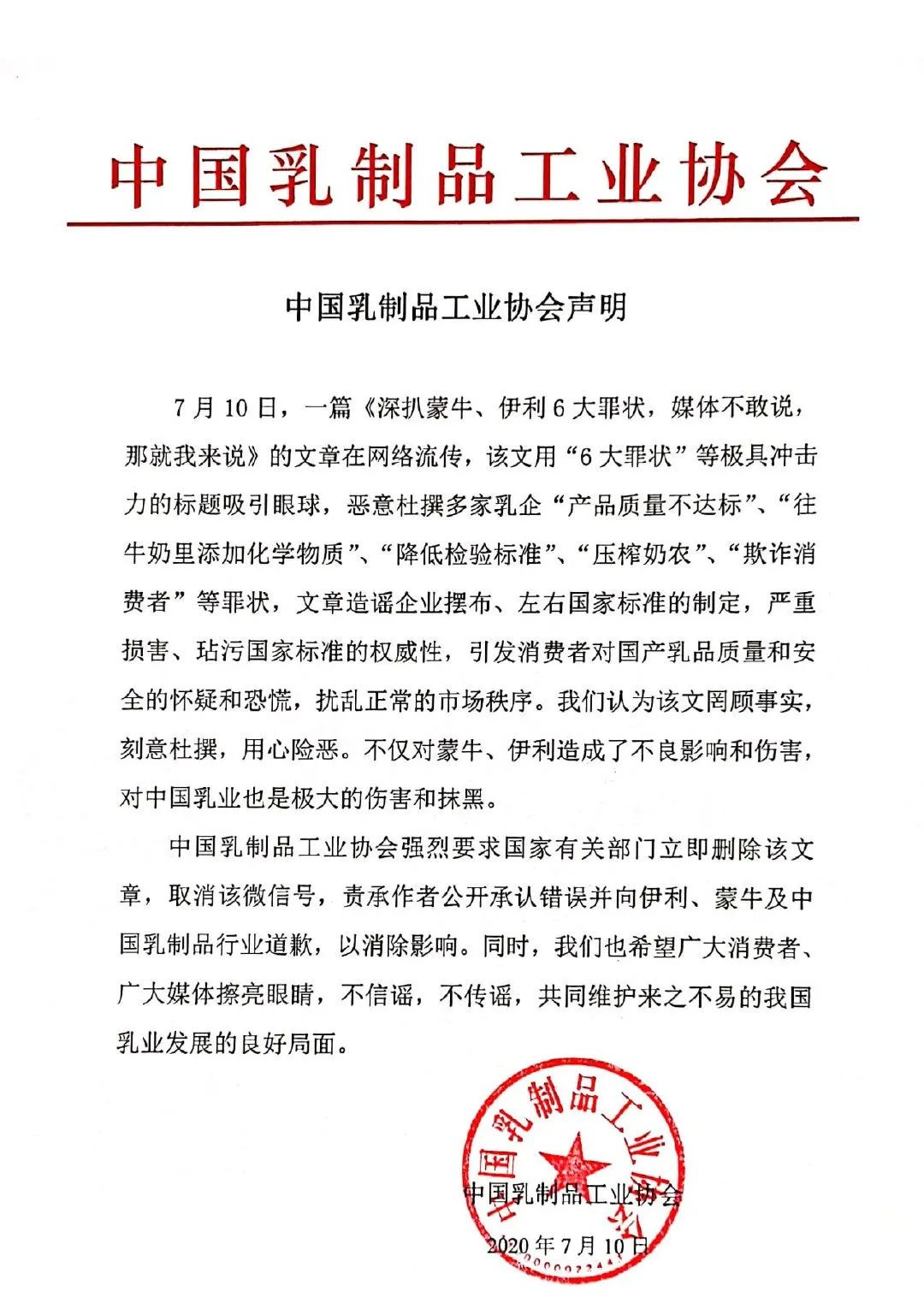

然后到了今天早上,中国乳制品工业协会发布声明,表示上面此文“罔顾事实、刻意杜撰、用心险恶。”

同时,该话题也被顶到了热搜榜第一的位置。

那有朋友就问我了:你是怎么看这件事的呢?

我认为原作者这样写没什么问题。

结合事件爆发后的舆论反应来看,大家多少都有点“天下苦伊利蒙牛久矣”的意思。

但问题是:

当我们在表达一个观点时,我们需要用大量的事实数据来支撑,这样才会让文章更有说服力。

显然,无论是原作者的文章,还是中国乳制品工业协会的声明,两方都缺乏一定的事实依据。

你不摆点数据吗?

没关系,原作者和中国乳制品工业协会没做的事,我来做。

原作者罗列的蒙牛伊利“六大罪状”,具体为:

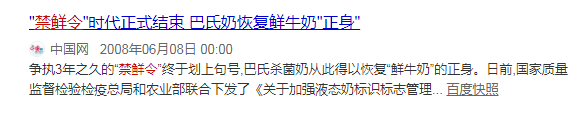

1.2005~2008年,在伊利蒙牛的推动下,国家启动“禁鲜令”,低温鲜奶的外包装上不能再使用“鲜牛奶”等名称。

2.蒙牛和伊利也和三鹿一样,添加了三聚氰胺。

3.蒙牛伊利利用三聚氰胺事件,降低了奶制品质量。

4.蒙牛爆出质量问题,微博禁止评论。

5.2018年的伊利跨省追捕。

6.蒙牛CEO当众表示:我们总把最好的产品投放到中国香港、新加坡市场。

接下来,我会用大量的事实和数据来佐证:

到底原作者罗列的蒙牛伊利“六大罪状”,是真实存在的吗?

伊利和蒙牛真的推动了“禁鲜令”吗?

●结论:正确

首先我们需要知道,2005~2008年的国家“禁鲜令”是真实存在的吗?

经过查资料得知:这是真实存在过的:

那么来到最关键的问题:

伊利和蒙牛真的推动了“禁鲜令”吗?

很遗憾,这一点,也是事实。

在凤凰网《禁鲜令警报解除 巴氏奶阵营打了翻身仗》一文中,他们提到:

在2005年商务周刊《乳业禁鲜令:烽火戏诸侯》一文中提到:

请大家认真看完以下文字:

因此我们可以得出结论:

在这一部分中,显然原作者没有说错,伊利和蒙牛确实推动了“禁鲜令”。

蒙牛和伊利当年添加了三聚氰胺了吗?

●结论:正确

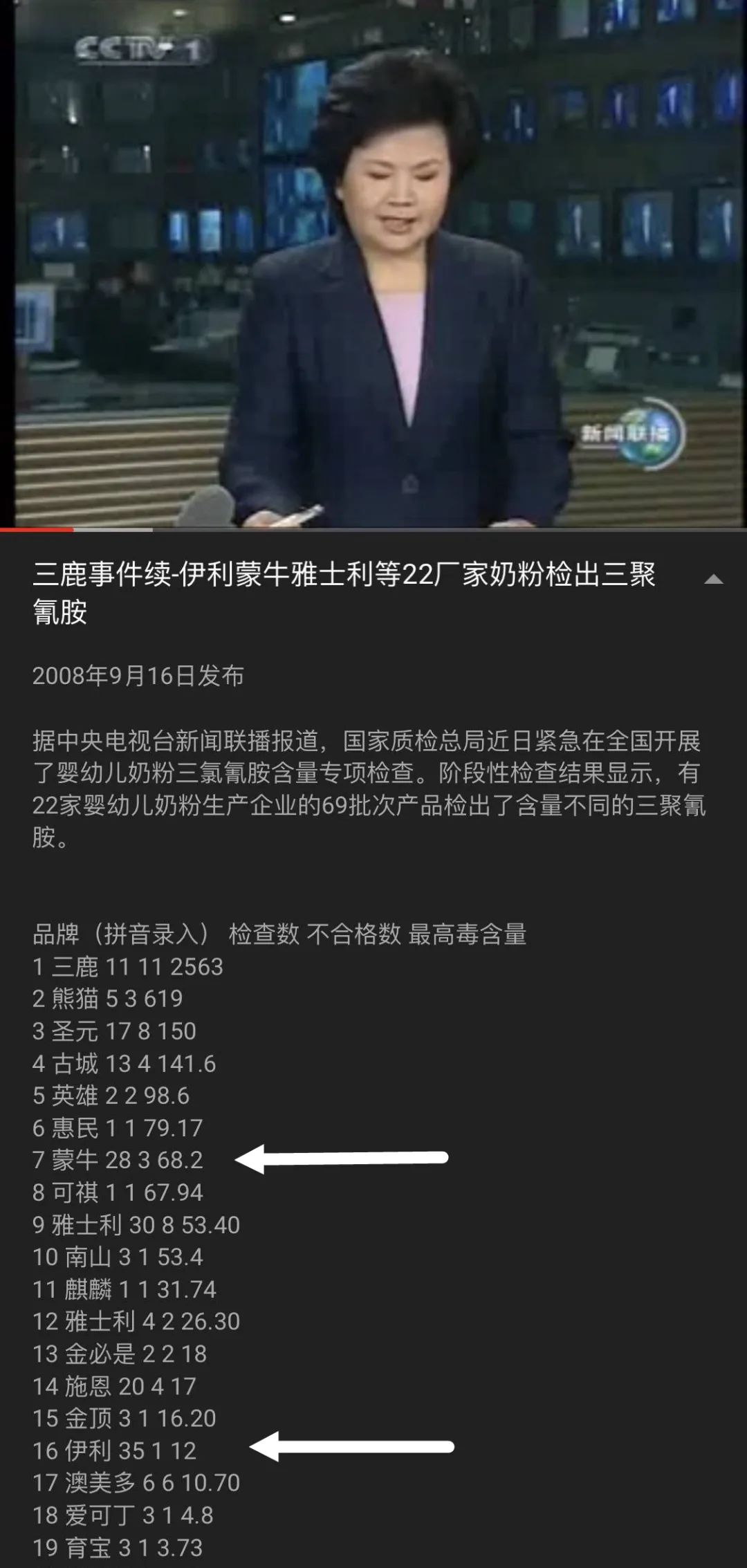

这个问题一点都不难查,随便翻翻就有了:

毫无疑问,作者也是对的:

三聚氰胺事件中,不止是三鹿,蒙牛伊利也有添加,只不过没有被当做出头鸟去打而已。

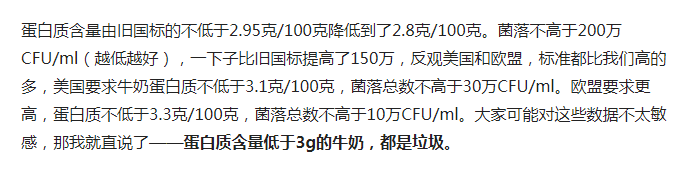

三聚氰胺后,蒙和伊降低质量了吗?

●结论:正确

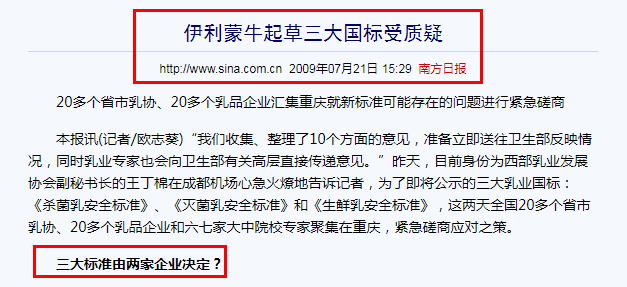

南方日报报道:

三聚氰胺事件后,伊利和蒙牛起草“乳业三大国标”,受到不少人的质疑:

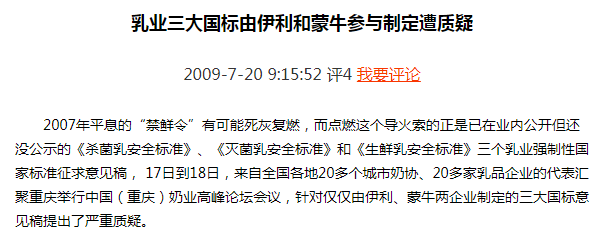

联商网也同样报道了此事:

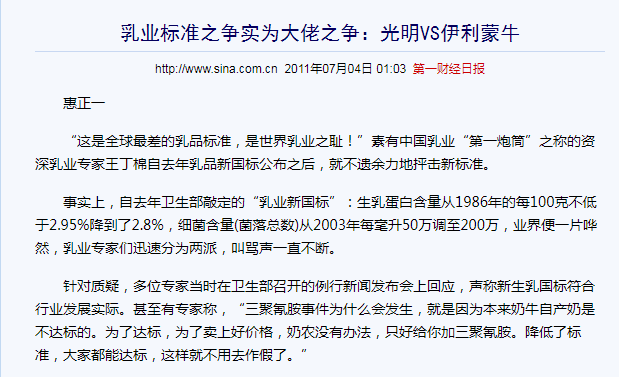

第一财经日报的《乳业标准之争实为大佬之争:光明VS伊利蒙牛》更是指出:

蒙牛伊利指定的新国标中:

生乳蛋白含量从1986年的每100克不低于2.95%降到了2.8%,细菌含量从2003年每毫升50万调至200万

这显然是把中国乳业的标准硬生生拉低了一个档次。

同时,也符合作者文中的这段论述:

作者原文

据我的了解,三聚氰胺事件后,质量降低的原因,是出于“保护奶农权益”的需要。

一旦提高标准,许多农户的牛奶将不能卖出,进一步打击奶农的收入。

当然了,这个理由是否正确,就见仁见智了,像当时还是有不少业内人士反对的。

总的来说,原作者关于“三聚氰胺事件后,乳业质量降低”的叙述,是正确的。

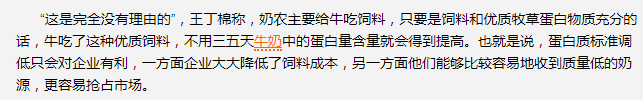

蒙牛爆出质量问题,微博禁止评论吗?

结论:总体正确

原作者文章中写道:

2012年,西安的大三学生发布《我在内蒙古的十天——蒙牛冰淇淋代加工点实习记录》,将在蒙牛的实习经历形容为噩梦。

这篇文章是真实存在的吗?

是的没错。

那么蒙牛是否在微博道歉呢?也是有的

但至于他们微博有没有设置“禁止评论”,就不得而知了。

总的来说,原作者叙述的问题不大。

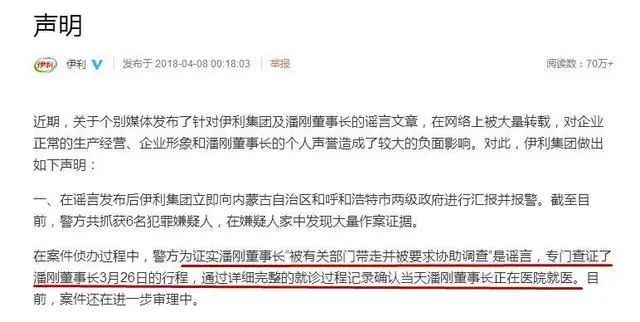

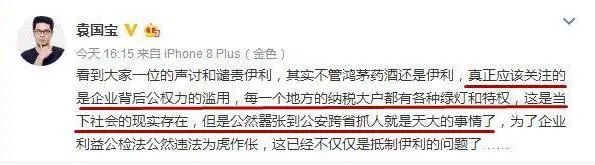

伊利真的有跨省追捕吗?

结论:正确

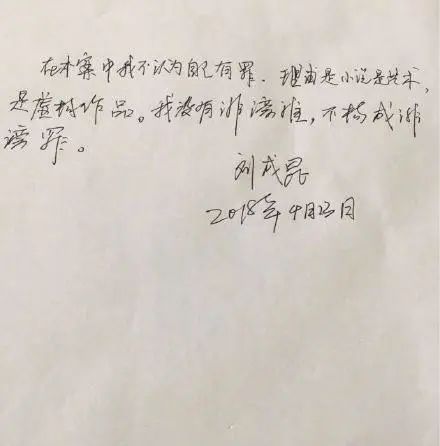

先说刘成昆,他因为在个人公众号上连载小说《出乌兰记》。

结果被指影射伊利集团高层,然后被伊利指控,由呼和浩特市警方跨省抓捕。

这个看看伊利的官方声明就知道了:

刘成昆认为,小说是艺术,是虚构作品,所以坚持自己无罪。

当时事件一出,微博炸了。

无数人为刘成昆说话,但没什么用:

后来伊利跨省追捕山西人刘玉珍一事,也是真的:

当然了,虽然这件事是真的,但这些被伊利通缉的人,是否真的做错了事,这就不得而知了。

但原作者举的这两个例子,无疑是真的存在的。

蒙牛CEO真的承认特供奶的存在吗?

结论:正确

这个连视频资料都有了,还能有假吗?

大家可以移步到这位微博用户的微博下,寻找答案哦:

微博用户@魔年微凉,也把该视频资料整理成截图,方便大家观看:

因此原作者的列举的例子同样没错,蒙牛确实存在双标的现象。

看到这里相信大家都清楚,原作者在《蒙牛伊利6大罪状》中,所列举的例子,基本都是事实。

也有人会怀疑我找到的报道不是真实的,拜托,难道10几年前就有媒体故意抹黑他们吗?

另外,本文只涉及“事例”方面的讨论,不涉及对于原文中的数据等方面的论证,请大家了解。

也许蒙牛伊利,现在变得更加“专业正规”,但以上的历史,也是他们不能抹去的。

我也希望蒙牛伊利能拿出“实质性的证据”,来佐证原作者是否在造谣。

事情的进展会如何?让我们拭目以待。

参考文献:

凤凰网《禁鲜令警报解除,巴氏奶阵营打了翻身仗》

联商网《乳业三大国标由伊利和蒙牛参与制定遭质疑》

北京现代商报《巴氏奶巨头沉默抵抗禁鲜令,蒙牛、伊利弃鲜》

商务周刊《乳业禁鲜令:烽火戏诸侯》

京华时报《专家所谓乳业标准降低系从国情出发说法遭质疑》

鉴闻《山西一奶农涉敲诈勒索被跨省追捕,曾发文举报伊利》

观察者网《蒙牛代工厂问题曝光,责任人已停职》

BiliBili《深扒伊利蒙牛6大罪状,媒体不敢说,那就我来说》

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/5XyRNlkUskBm8MdbbOZAig