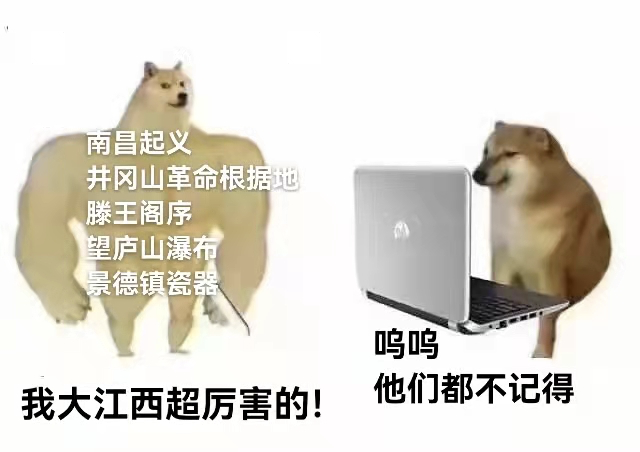

这种薄弱的存在感使得很多人都忽视了江西的一大特色。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/aJgNeWXSjEvolX53ayl0cQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/aJgNeWXSjEvolX53ayl0cQ

1

工地的苦

2

为什么如此惨

3

如何变化

4

尾声

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/N8oIwrMkx1SWd0l8pjJTKw

前几天我写了一篇《一文说清,电动汽车到底是不是坑》(点击回看)。

从民用产品的底层逻辑——“看一种新产品能不能成气候,就看它在成本可接受的情况下是不是用起来足够爽”,来分析电动汽车的前景。

认同者众,反对者也众。

这倒是很正常的现象。如果大家都步调一致、毫无异见,那才是真的可怕。

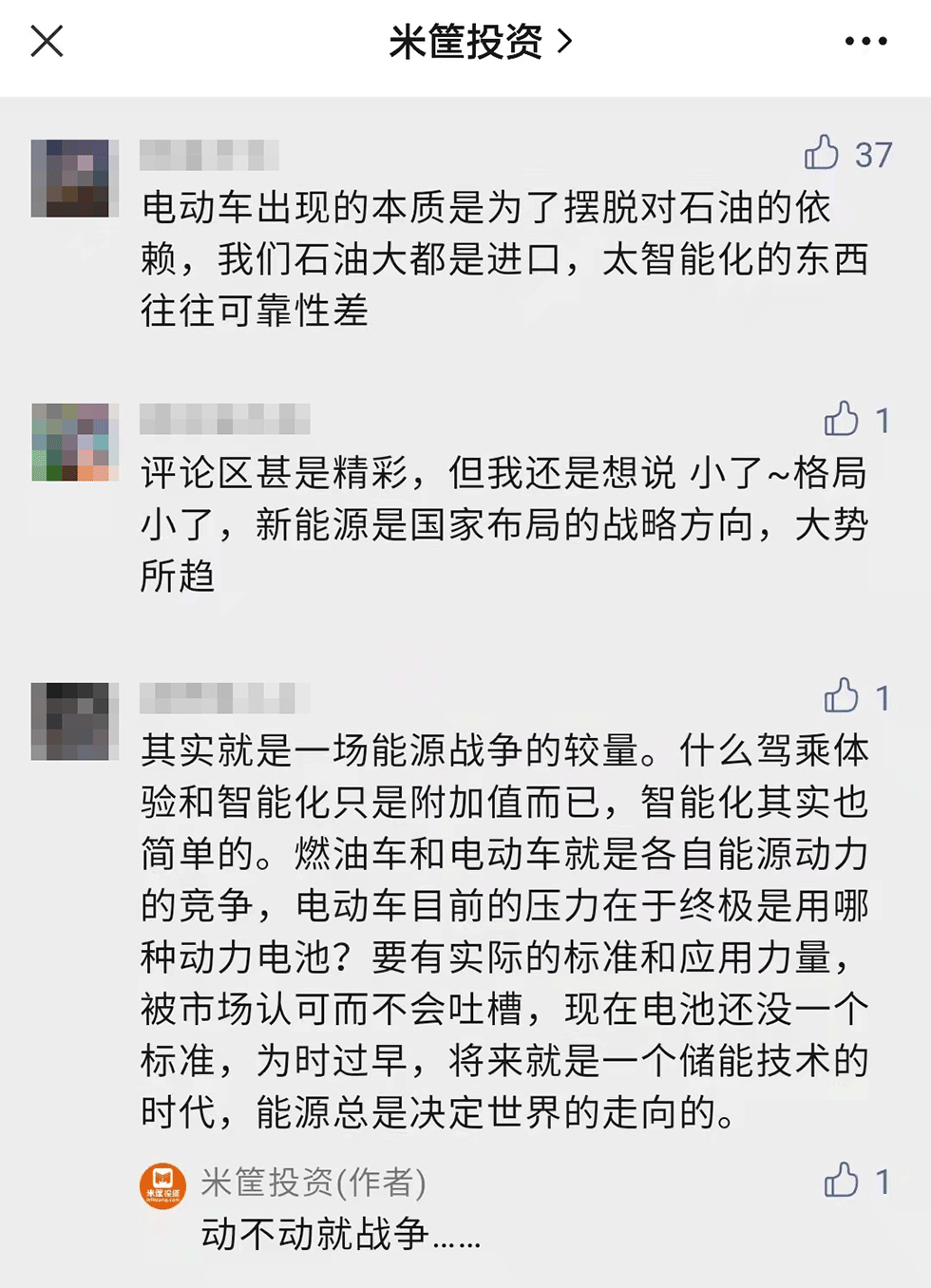

但评论中隐隐给我一种感觉:

我解读的格局小了~

中国大力发展电动汽车,背后是一场能源战争。

同时也是国家布局新赛道、让中国汽车产业弯道超车、打败欧美日韩垄断已久的燃油车的重要一步。

我看后一激灵,格局顿时打开,思路倍感清晰。

一幅前后50年汽车发展史和当今世界能源局势的画卷,在笔者眼前徐徐展开。

所以,今天就借着喝酒没叨菜的劲儿,聊一聊中国发展电动汽车背后的大棋局。

1

众所周知,中国是“贫油少气不缺煤”。

尽管严格来说石油储量并不低,但开采成本高,在中东那些流油的国家面前根本没有抵抗力。

所以中国对进口石油的依赖度非常高。

就拿2020年来说,我们一共进口原油5.4亿吨,总共花费1.22万亿元。2020年油价不高,花得还不算多,2019年这个数字是1.67万亿元。

白花花的银子就这样流走了,消耗大量外汇储备。

花钱还不说,更关键的是,石油作为现代工业的血液,作为国家运转的动力之源,一旦被山姆大叔搞动作的话,后果不敢想象。

整个社会瘫痪,国家机器停滞。

所以说,石油背后,是整个国家的能源安全啊!

国家处心积虑发展电动汽车,正是为了摆脱石油依赖、摆脱石油美元体系。

什么环保啊、碳排放啊,都统统往后排,在国家安全面前都不是个事儿!

理解到这一点,你才能理解为什么国家对新能源汽车各种补贴、各种政策照顾。

2

当然,这只是第一个方面。

第二个方面,是汽车工业的弯道超车。

几十年来,汽车工业一直是我国不忍言说的痛。

西方国家的先发优势,使他们在三大件上遥遥领先,各种技术封锁、禁运、专利打劫。

发动机、变速箱,我们至今都是被人压着打。

底盘调校,但凡高端一点的国产车型,无不以“保时捷调校”、“奔驰调校”为卖点。

就连现在不起眼的ABS,当年也是天价。

可以说,在别人浸淫已久的赛道上,我们几乎没有出头之日,或者出头的代价非常高。

可是大国要崛起,一万年太久,只争朝夕。

于是,我们要换赛道,在新能源领域弯道超车。

而新能源无非两大技术流派:氢燃料电池,以及纯电动。

氢燃料赛道早早就被丰田霸占,申请了一堆专利,准备收过路费。如果我们走这条路,难免又要受制于人。

所以我们的出路只剩纯电动一条。

你们不是发动机玩得溜吗,嘿,我们不玩发动机了!

你们不是变速箱造得好吗,嘿,我们电动汽车根本用不着变速箱!

电动汽车的核心技术——电池、电机——全在自己手里。甚至在电池领域,中国已然做成了老大,苹果汽车都求着要用比亚迪的磷酸铁锂电池。

如今中国的电动汽车品牌全面开花,和五年前的骗补车型相比,产品力也发生了质的变化。

刨除那些凑热闹的之外,真正能打的品牌如小鹏、比亚迪、蔚来,以及后劲十足的极氪、埃安,都已经站稳了脚跟且有了自己的技术积淀。

比亚迪和极氪都推出了高水平的纯电平台,技术细节就不讲了,总之很能打。而且不少欧美品牌打算用他们的平台。而小鹏正在准备用G9这款车冲击欧洲市场,笔者认为成功的概率非常大。

搁以前,这些都是不敢想的事。

从来都是我们买人家的核心技术,用人家的平台,哪敢想有一天竟然开始倒追了?!

这是中国的汽车工业的一个里程碑。扬眉吐气的时代终于来了!

3

怎么样,你可理解了这盘大棋?

是不是看得热血沸腾,终于明白了新能源汽车的逻辑和国家的深谋远虑?

然而,以上全错。

上面所写都是事实,这没问题。

有问题的是这种思维方式,是硬把这些自发而成的事实串联成一个大棋局的脑回路!

你若用这种思维去理解这个世界,你的大败局就要来了。

这种思维本质上仍然是阴谋论,只是裹上了冠冕堂皇的外衣,使人很不容易察觉。

上面逻辑的漏洞在于:并不是power要发展啥,就一定能成。尤其是民用领域。

比如生孩子,现在出生率下滑这么厉害,保持人口稳定是国家最大的战略安全啊!可你就是不生,他也没什么办法。

又比如很多国家级新区,大饼画得好,政策给的足,但人和产业就是不去,你能怎么着?

power不支持比特币,可比特币就是涨到天价。

真的,power如果能决定一切,那中国GDP增速就不会掉到5%以下了。年年让我们高增长。

你以power思维来理解经济运转,注定看不清这个世界。你以power思维做投资,更是要倾家荡产。

像汽车这种东西,如果产品本身不好用,政策再照顾也没什么意思。你政策搞补贴,他车企就骗补。最终落的是劳民伤财。

只是当特斯拉把电动汽车从“老年代步车”的公众印象中拯救出来之后, 大家突然明白原来电动车是可以这么玩的。产品力才开始大幅跨越。中国的电动汽车才开始崛起。

政策绿灯只是外因,加速了这一进程。

另外,你如果从“环保”的角度去理解电动汽车,更是不着边。

因为环保是外部性的,每个人只关注自己的车好用不好用,“气候变化关我毛事,要死大家一起死”。

现在连垃圾分类都做不到,你让人们多花一大笔钱去买一辆虽然环保但不好开的车,怕是脑子瓦特了。

所以有人从环保的角度认为氢能源汽车比纯电更有前途,纯粹就是不得要领。

那么要领是什么呢?

理解这个经济社会的要领是:

经济体是一个由无数个自利个体组成的自组织系统,像一池水一样总是趋向于平衡却又总是被外因搅动,而power就是一个强力外因。二者会有交互,且交互具有一定的规律。

用大白话讲,就是“上有政策下有对策”,就看各自的成本高低,以及这种博弈带来的负和效应是否能够承受。

所以我在上篇文中讲电动汽车为什么能够崛起的时候,是完全基于“自组织系统”的产品逻辑,而不是基于国家战略的上帝视角。政策环境——即power的支持——当然有用,但那是外因,是边缘逻辑,而不是核心逻辑。

虽然格局不够大,但更接近真相。

所以每当看到有人“拉大棋、讲故事”,我就不禁想:

多亏这个社会有认知差,我们才有收益差。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/sUDwC8TZxKxuLTvpXC3bSw

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 朝阳

滴滴从美国退市的消息终于落实,联想在国内的风波还余波未平。

无论这两家企业曾经让多少人觉得意难平,都比不上我们今天要说的这一家。

因为,中国当前最输不起的,是产业升级受阻,是供应链被封锁,是经济失速隐忧。

过去10年,中国一直想要把卡脖子的手掰开,但结果却是有喜有忧。

近些年,最痛心的莫过于“芯痛”。而痛过之后,没有哪一家公司比中芯国际得到了国人更多的期待,但结果如何呢?

2020年中国集成电路进口规模是3500亿美元(约2.2万亿元人民币),占进口的16.97%,超过中国进口的石油与铁矿石的总和。

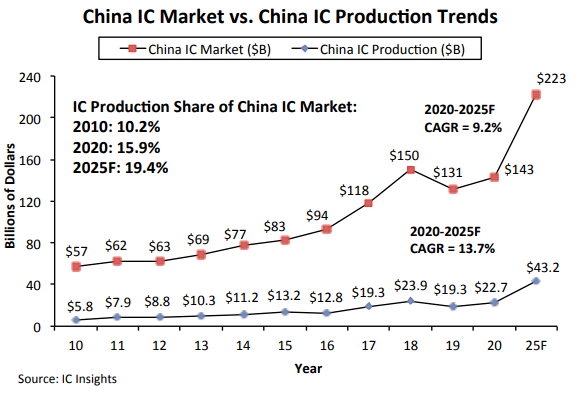

按照规划,中国芯片自给率应该在2025年达到70%,但IC Insights按中国半导体当下的增速预测,届时只能达到19.4%。

美国对中国半导体产业的打压日益凶猛,而中国倾力打造的中芯国际,却距离台积电越来越远。

最令人不寒而栗的结果是,你满心希望中芯能另一个华为,结果却偏偏变成了又一个联想。

眼下,中芯国际正处于自己最好的时候,但也是大环境最糟的时候。

从前三季度的业绩来看,中芯国际今年板上钉钉会创新高,继续稳坐国内芯片一哥的位子。

但是,净利润翻倍增长之下,中芯国际却出现了一个最不该出现“双减”。

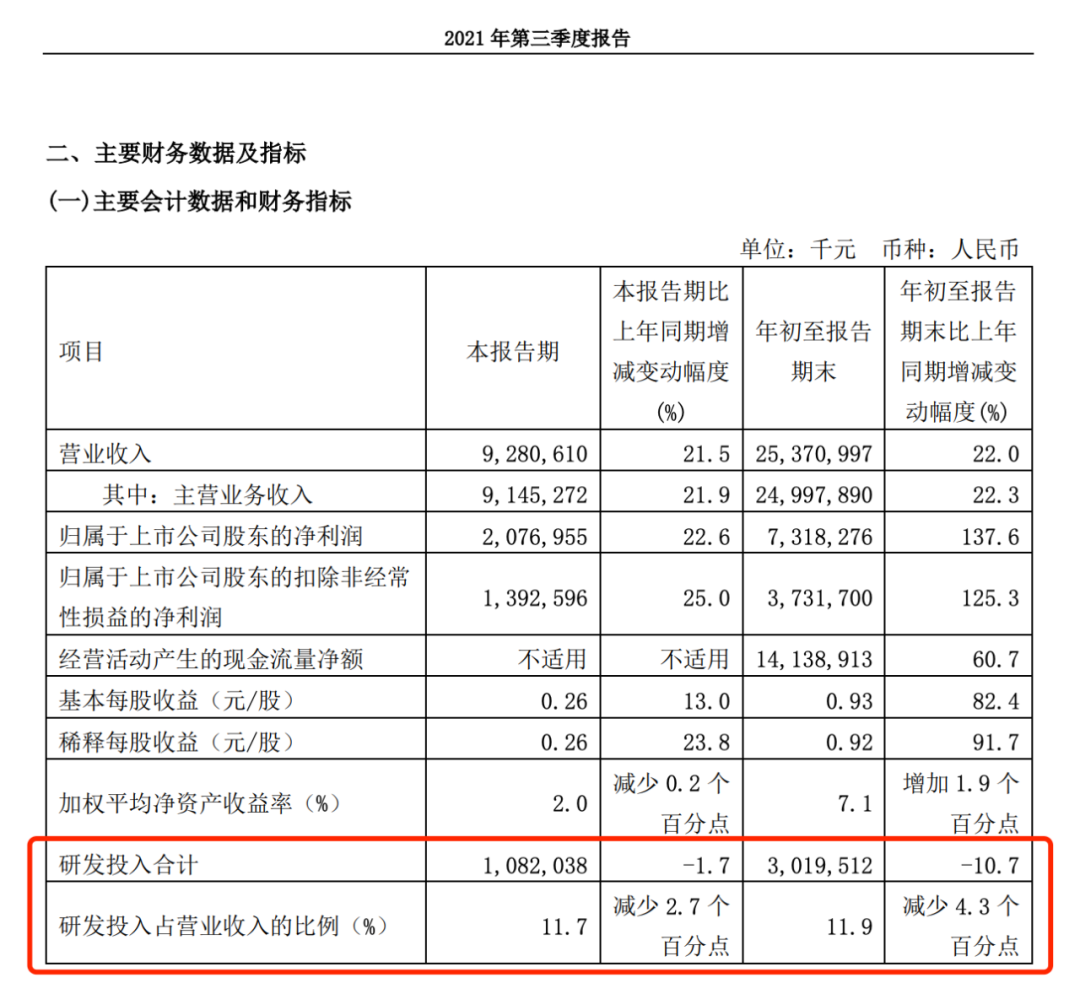

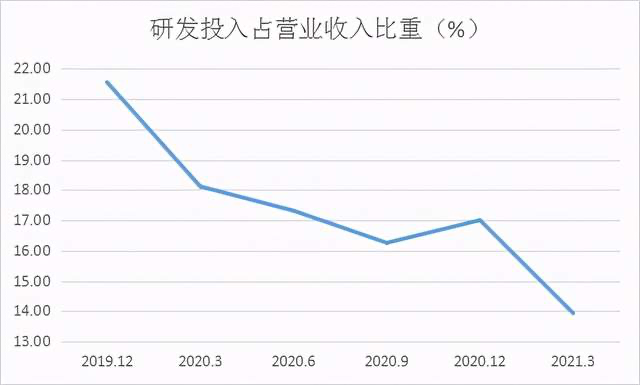

双减之一,研发投入减少。

从其三季度财报来看,研发投入与营收比降低到了11.7%,研发投入金额下降到了10.8亿元,几乎是近几年最低的水平。

2020年,中芯国际全年研发投入46.7亿元,比疫情前的2019年下降了1.5%,还不到同年台积电的五分之一。

直白点说,半导体就是一个吞金兽。

几个亿砸下去可能连水花也看不见,但是不保持高强度、长期性地砸,又绝不可能成功。

看一下全球半导体同行2020年的投入。

最高的英特尔,研发投入是135亿美元,一家就占到全球半导体研发投入的近20%。

高通投了约60亿美元,三星55亿美元,台积电为37.2亿美元,今年的投入还在加速。

而光刻机巨擘ASML公司,去年研发投入也有22亿美元。现在各国争抢的极紫外光刻机(EUV)的研发成本约为60亿欧元(约人民币460亿元)。

就研发投入水平来看,国内半导体公司和国际巨头相比,差距是几何数级的。

在这条道路上,根本不存在“弯道超车”的概念,不存在跳跃发展,只能一个技术节点去一个技术节点去砸钱死磕。

研发投入的不断减少,是一个危险的信号。

双减之二,研发人员数量减少。

这个比研发投入的减少更危险,因为中国芯片原本就缺人。

有媒体梳理近几年数据,指出中芯员工的离职率是同行的1.3倍。

截至6月30日,中芯国际研发人员数量为1785人,而去年同期为2419人,一年锐减600多。

业内人士称中芯国际是“半导体的黄埔军校”,这话明褒实讽,说的就是中芯留不住人。

这和行业的火热、政策的青睐,反差不要太大。

要知道由于教育和产业培训落后,中国半导体人才缺口高达24万。别说中芯国际是因为人才过剩。

半导体是典型的资本、技术和人才密集型产业,没钱就没有人才,没有人才谈何突破?

对比其他国内技术密集型的行业一哥:

宁德时代的研发团队,2016年还是2348人,今年就已经扩充到7878人,尽显“宁王”壕气;

华为研发人员超过10.5万,占公司总人数的53.4%,去年研发资金高达1419亿元。

人才为什么流失那么快?

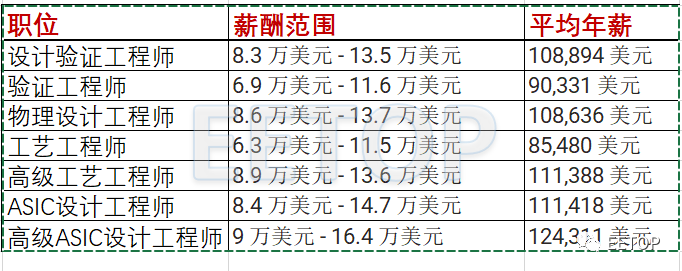

有人统计过,中芯研发人员的平均薪酬去年还是13.5万元,今年不升反将,仅为12.9万元。

一个月1万出头,相信大多数是不到这个数的。鉴于中芯布局集中上海、北京、深圳,这点钱开个玩笑还不如送外卖。

中芯对人才的价值应该是有充分认知的。

早先,中芯为了留住技术大拿梁孟松,开出的年薪是135万美元,还赠予了一套价值约2250万元的住房。

而梁孟松团队从2017年11月加入中芯后,完成从28nm到7nm五个世代的技术突破,让中芯与台积电的差距缩小至2-3个世代。14nm关键节点技术,通常情况下需要十年时间,梁孟松仅用了300天。

中芯流失的研发人才可不只是小年轻。

今年7月,中芯元老、核心研发技术人员吴金刚博士也离开了。

业界认为其年薪在200万元左右,和他实力资历相当的台湾同行高管,普遍拿着大几千万的身家。

全球半导体公司2020年薪资水平比较,台积电是55万元,英特尔工程师的年薪在6.6万美元到14.5万美元(约人民币40万元-95万元),高通大约是11万美元(约人民币70万元)。

英特尔相关职位薪酬 图源:EETOP

在国家与社会的双重重视下,中芯不缺钱,所以缺人才更致命。

一个初级工程师,至少要两三年的培训;一个技术骨干的成长周期都在十年左右。

高端人才要靠引进,得不到补充只能干着急;后备军还在培养之中,偏偏现有的还留不住,结果是恶性循环——

由于缺人才,科技突破速度、产能扩张速度会变慢;

于是,国外半导体公司,更能源源不断用更多的产品,从中国赚走更多的铜板。

而这笔钱又能“拐”走中国更多的人才。

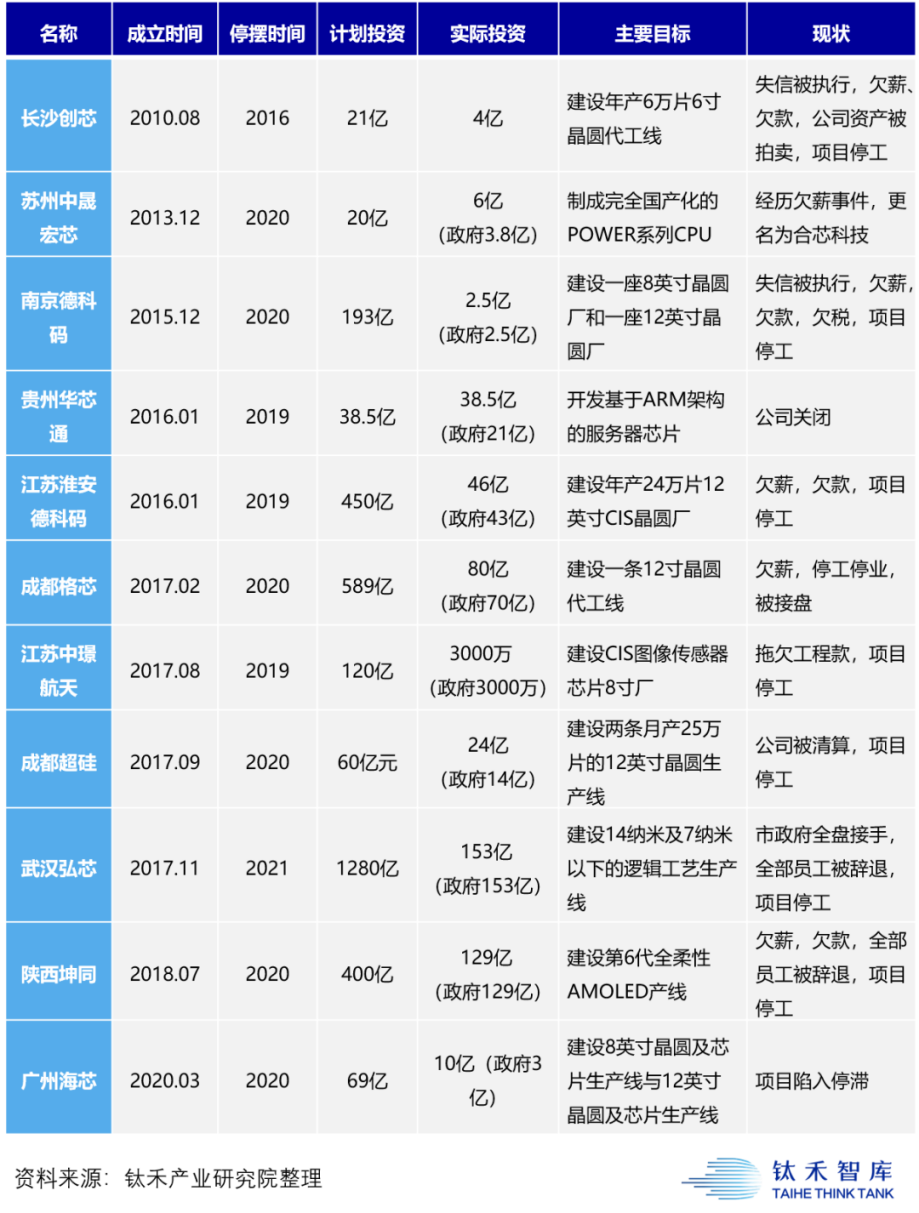

中国前几年一哄而上、运动式的造芯,不但没有造出领先的半导体产业链,反而搞出了内伤。

而等到真正的全球缺芯潮来临时,中国半导体产业又完美的错过。

长此以往,美国都不用搞技术封锁,砸点钱就能砸倒大国强芯的梦想。

明面上,被死死卡住的是光刻机等关键设备,是EDA软件,但人员流失才是隐形的出血口,而且中国半导体无法自己快速补血。

有报道称,美国硅谷的半导体产业里,有25万的华人。

与国内24万人才缺口的数据放到一起,不禁有些唏嘘。

今年5月,中芯推出了一项股权激励计划,向4000名员工发了41亿的红包,平均每人66万元,就是想要将员工和公司利益绑定一体,稳定核心团队的军心。

但愿是亡羊补牢,为时未晚。

为什么韩国能养出三星,台湾能诞生台积电,而中国大陆却扶不起一个中芯?

中芯在国内尽享天时地利,集万千宠爱在一身。

2020年7月16日,中芯国际登上科创板只用了19天完成过会,创了A股最快上市记录。

这次IPO让中芯有了500亿的募资额,上市首日成交额高达480亿元。

中芯国际更是得到国家队力挺。2020年国家大基金第二期3次投资,一共向中芯输送了221.2亿元。

过去20年,中芯国际都是以“全村的希望”,对标的就是台积电。

2000年,张汝京的世大半导体被台积电收购,他带着钱、芯片技术和一群伙伴离开台湾,寻找下一块福地。

中芯国际的总部,最终落户上海张江。上海国资委、央企先后成为其大股东。

每到一个地方投资设厂,中芯都能享受座上宾的待遇,拿到白菜价的各类优惠。

中芯上海最初63万平方米生产用地,算下来每平方仅169元,中芯北京每平方低到了34.5元。

靠着这些便利,中芯短短几年就在上海、北京、天津、成都、武汉、深圳等地建立生产线,异军突起达到全球6%的产能,一度成为全球第四大芯片制造商。

什么叫“生来就在罗马”?这就是。

去年8月,国务院推出的对半导体产业的扶持政策里,有一条是对集成电路制程小于28nm(含),且经营期在15年以上企业,十年免征企业所得税。

国内能达到这个条件的真不多,说它是为中芯国际量身打造的毫不为过。

每一笔加持,都饱含着国民的殷殷期望,希望中芯将其变成炸开“卡脖子”的弹药,让中国半导体不再为人牛马。

手握着真金白银的中芯面临着灵魂拷问,同样是投入千亿级的资金和人力,是冲击先进制程,还是发展成熟制程的规模?

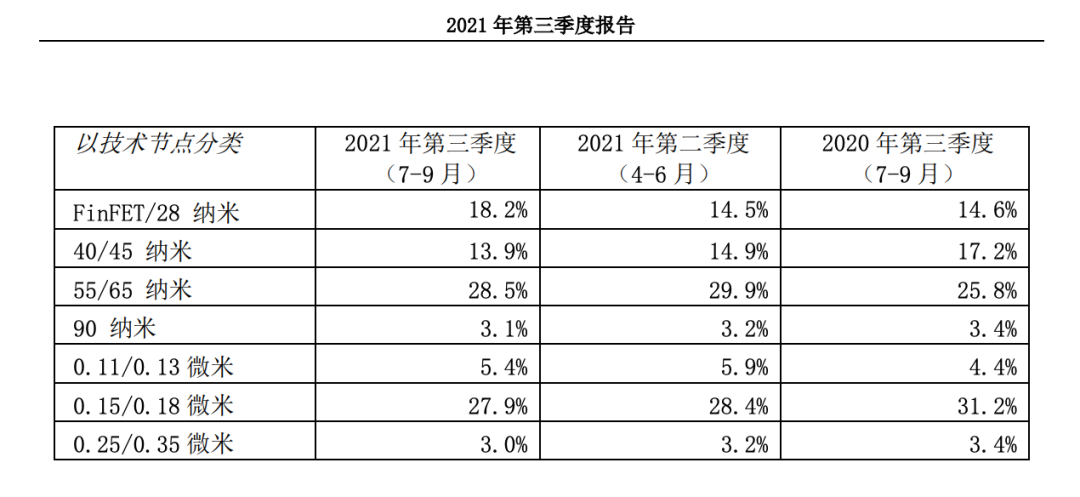

现在业界通常是以28nm为分界线,区分先进制程和成熟制程。

更为大众了解的是逻辑芯片,最先进的台积电和三星,已经实现5nm的量产,明年大概率进入3nm时代,并且已经在布局2nm的探索;

在存储芯片领域,SK海力士用上了ASML的EUV光刻机,在DRAM路线向10nm及以下的制程进发;走3D NAND路线的三星,第八代芯堆垒层数可突破200层。

中芯国际在先进制程上能产14nm,在良品率上达到台积电同类工艺相近的水平,但是销售情况并不乐观。

中芯此前曾传出消息,只要EUV光刻机解禁,就有希望冲击5nm制程。

但这句话也基本等同于,没有EUV光刻机,也基本上没有希望。

而现阶段,美国铁了心锁住中国半导体,严格限制ASML向中国供货。上个月,即便是SK海力士想在升级位于江苏无锡的工厂时引进EUV光刻机,也遭到了美国的坚决阻挠。

而国产光刻机,以上海微电子为代表,目前还在攻克28nm的节点,预计年底会出消息。

但稍微懂行的人都了解,现在全球缺芯潮,最缺的其实是28nm-90nm甚至以上的成熟工艺芯片。这是中国半导体企业们能够生产的,但中芯也没表现出多少优势。

据Counterpoint数据,2021年半导体成熟制程的产能,台积电一家占据约30%,联电、三星、格芯、中芯国际几家都在10%上下的区间范围竞争。

成熟制程仍是先进大厂的天下。

中国的科技企业曾经预判了5G、物联网、智能硬件、汽车电子的发展机遇,一些企业甚至在这些领域做到了顶尖水平。

这些领域的集中爆发,对芯片的需求跟着激增。但是作为产业升级发展基石的半导体产业,却没有预判到芯片需求的井喷。

或是说,即便有预期,也没有做好提前布局新的生产线。

新建一座晶圆厂的成本动辄百亿美金,建厂平均时间在18个月,最快也要2-3年的时间才能投入量产。

2021年开工建设19座晶圆厂,2022年将开工10座晶圆厂。这29座晶圆厂里,中国大陆8座,中国台湾8座,美国6座,欧洲3座,韩国2座,日本2座。

台积电在美国亚利桑那州建一座5nm工厂,预计要投120亿美元;三星在美国的第二芯片工厂将落户德克萨斯州,预计投资170亿美元。

三星掌门人李在镕刚刚出狱就指挥万亿资金建厂和并购。像英特尔、美光、联电、德州仪器、铠侠等老牌大厂都在倾注资源。

据Gartner数据,今年全球芯片制造商的资本支出合计将达1460亿美元,比疫情前高出50%,是5年前水平的2倍。

大家都知道,半导体产业的格局要变天了,在政治裹挟下重新洗牌,这些巨头都坐不住了,在重新找机会。

如果中国半导体工厂能提前布局,现在的情形会截然不同。但只是亦步亦趋跟随大厂们扩产,就仍然是追赶者,而非引跑者。

2021年9月3日,中芯国际宣布投资88.7亿美元(约人民币570亿元)在上海临港自贸区建设一座12英寸晶元代工厂,预计产能可达到10万片/月。

这笔花费不小,比中芯过去两年的营收总额加起来都多。

但消息出来一个月后,台积电立刻宣布投资28亿美元,扩大其南京工厂28nm的产能。

这几乎就是冲着抢中芯的生意去的。

这就是一步慢,步步慢。即便中国公司因为快速复工、供应链稳定抢到了一部分订单,但也面临着被人当成备胎,用完即扔的风险。

毕竟,最终还是要市场说了算。

留给中芯国际们的时间不多了。

最近这个月,美国在半导体方面手越伸越长,释放出的信号更加危险。

他们在华盛顿吹一阵风,就变成落向中国的一道枷锁。

11月8日,美国商务部如愿以偿拿到台积电、三星、SK海力士、联电、美光等国际巨头“自愿”提交的商业数据。

很多人都说巨头们这是怂了、跪了,但面对一个急了眼的超级大国,特别是离不开美国技术、美国客户时,巨头们很懂得低头的艺术。

美国借此偷看了全球芯片产业链的底裤,还上下其手给自己摸了一把好牌。

有了半导体产业的数据,美国想要调控芯片市场、制定制裁政策、精准打击竞争企业都将更得心应手。

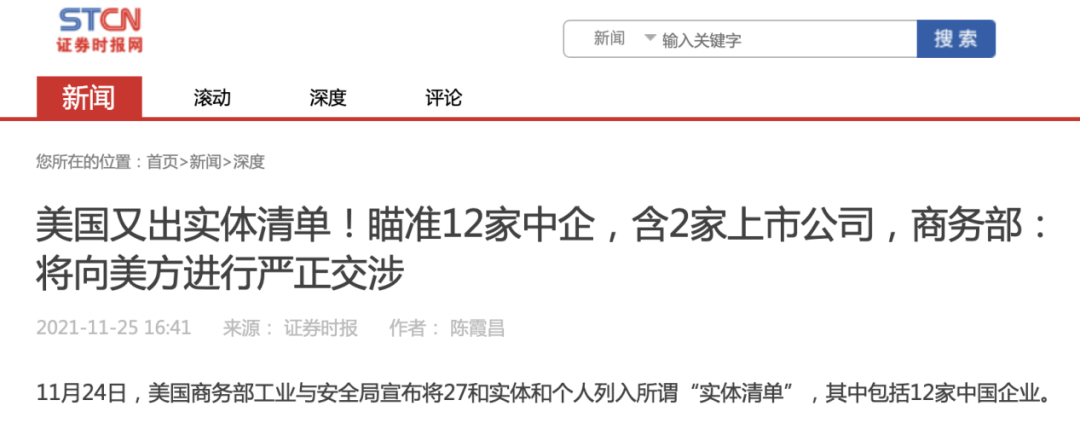

果然,11月25日,两国领导人视频会晤的热议还没散去,国科微、中科微、新华三半导体等12家中国企业,都是量子科技和半导体企业,被列入美国实体清单。

说句苦中作乐的话,中国最有潜力的科技公司都在美国的实体清单上。

半导体产业本来是最全球化的产业,但在大脱钩、大回流下,一场更加残酷、真刀真枪的半导体军备竞赛,才刚刚打响。

美国通过的《创新与竞争法案》,要在未来投资520亿美元用于发展半导体和芯片。

日本通过了《半导体-数字产业战略》,要推动高端半导体制造;

韩国通过《K-半导体战略》要打造综合综合半导体强国,在2030年建成全球最大半导体产业链;

欧盟通过《2030数字罗盘》,要在未来十年半导体产业产量达到全球总产值的20%,是目前的10倍;

……

大厂们为了争夺明天相互倾轧,对中国企业的压制只是顺手之劳。

中芯国际跟随了二十年,换了6位董事长,5任CEO。

虽然偶有好消息传出,但更经常抢占媒体头条的却是内部宫斗大戏。内耗、摇摆中,消磨了太多资源,也让中国半导体产业错过了太多的机会,浪费了还算友好的历史环境。

正如开篇所说,中芯正处于自己最好的时候,也是大环境最糟的时候。

再不凝聚一心、坚定方向,这艘国产半导体的旗舰,还能在深水区里杀出重围吗?

谁又来撑起中国强芯的梦想?

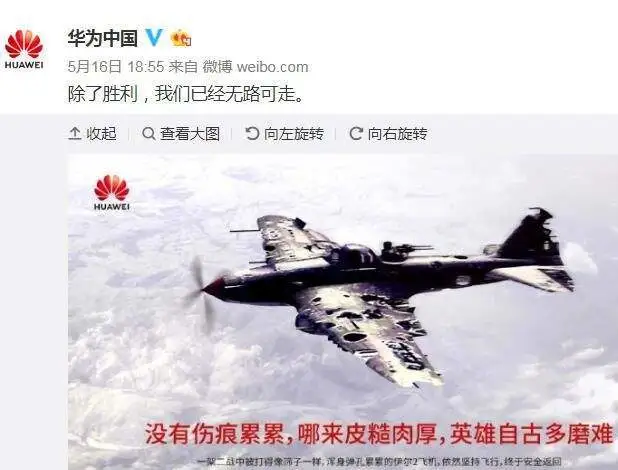

去年5月华为断芯之后,专门包飞机从台湾运回了最后一批麒麟芯片。当时华为发了一条微博,配图是一架伤痕累累的伊尔2强击机。

希望,中芯国际能争口气吧!不要几年过后,当人们提起中芯,满心觉得又是一个辜负了国人的联想。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/c4MoXRFwuQe2UPD_6fKxaw

作者 | 墨羽枫香

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

如果说A股是一部浅薄热闹的肥皂剧,那么港股就是触及人性和灵魂的哲学电影,令你凝视深渊,也被深渊凝视。

近日,港股恒指再创年内新低,较218高点回撤高达24%,恒生科技指同期大跌46%。港股因此成为今年全球表现最差的主流股市。

“回本了,再也不玩港股了”,成为内地南下散户投资者最为直接的心理对白。

1

去年下半年,A股机构开启了一轮极致抱团,从白马股到半导体,再到新能源,取得了瞩目的业绩成就。抱团基金因此成为明星基金,基金管理人成为明星基金经理,部分基金开始走出去,南下港股大展身手。

华创证券打出第一炮,在一场路演中高喊:“跨过香江去,夺取定价权”。同期,“私募女魔头”李蓓摇旗呐喊:

“真正的价值投资者,现在应该:卖出A股,买入H股;卖出茅台,买入中移动;卖出酱油色拉油,买入中海油。而且,这不仅仅是价值投资,这是中国投资人在全球资本市场上的解放战争。”

睿远基金一哥们忍不住这么评价:5年前也有个娘们号称要南下拿下定价权,然后牛市就没有然后了……

有好事股民进一步深挖,5年前的那位女侠应该是“公募一姐”王茹远。2015年王茹远也曾强烈看好港股,其亲自操刀的宏流港美中概通基金当年爆亏51%!

现在看来,睿远这哥们料事如神,年初号称要南下的机构们成了高位接盘侠,港股牛市很快变成了深不见底的大熊市。

截止11月30日,投资于港股的部分管理QDII产品中,20只基金中有16只亏损,亏损比例高达80%。表现最差的3只,包括嘉实海外中国、华夏大中华、汇添富香港优势,跌幅均超过20%,比恒指大盘的14%还要惨烈。

另外,去年翻倍的明星产品南方香港成长今年以来大跌17.4%,基金经理黄亮也于今年9月离任。表现最好的华安两只基金,保持小幅正收益,主要逻辑是选中了一只新能源牛股——龙源电力,今年一度大涨150%,至今涨幅仍有120%。实际上不仅仅投资香港股票的基金收益率不佳,就是一些投资A股为主的基金重仓了港股互联网和大型科技股的基金,也遭遇了很大损失。

除了机构,还有一部分内地投资者南下跟风投资香港成为“炮灰”。我们从侧面数据来看看当时的火爆情况。今年一季度,富途开户总数同比增140%达到195.7万户,入金客户总数同比增231%达到78.9万户。老虎证券亦是如此,一季度新增开户29.6万户,达到140万户,是2020年同期的3倍多。

今年,南下资金累计流入港股4075亿港元,其中主要集中在1月份,当月大幅流入3106亿港元,而7月份行情很差的时候,净流出高达635亿港元。另外,从港股交易额也能看出端倪,港股崩盘走熊之前,港交所每日成交额高达2000-3000亿,热闹非凡,现在已经回归平常,1000亿徘徊。

年前,南下资金想要通过复制A股抱团的逻辑获得港股定价权,但港股交易对手大多为国际成熟机构,有自己的估值标准以及价值观。偏离外资机构认可的估值,不仅不会追涨,还会抛售持股,甚至通过做空手段与做多者博弈。A股之所以能够抱团成功,且疯起来能够涨出天际,主要逻辑是只能单边上涨才能赚钱,没有做空机制。

A股的投资逻辑与投资环境与港股完全不同。内地机构想要依靠A股割韭菜的方式去港股赚钱,最终酿成了笑柄。

2

套牢中丐

今年,港股为何会遭遇如此滑铁卢的行情?

先看恒指行业权重,金融业、资讯科技业、非必需性消费、地产建筑业,占比分别高达35.4%、27.76%、10.58%、7.65%,合计占比高达81.39%。具体来看,前7大权重股分别为美团、腾讯、阿里、友邦、汇丰、建行、港交所,累计占比权重为49.22%。而前3大互联网巨头今年以来迎来了估值回归,拖累港股大盘。还有权重比较大的银行、保险、地产没有良好的业绩增长前景,一路萎靡至今。

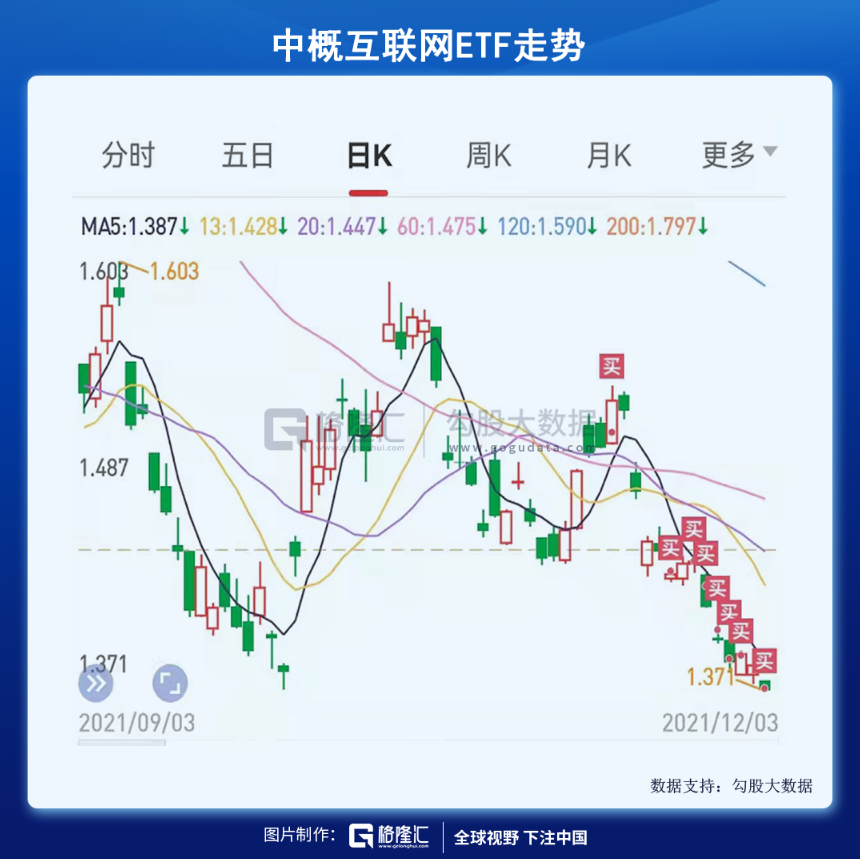

去年,投资者极度看好互联网,而今年悲观至极,残忍抛弃。这批互联网企业正是中概股的核心龙头标的。一大批内地投资者通过ETF转战港股互联网,包括中概互联ETF(513050)、中概互联网ETF(164906)、中概互联网LOF(164906)、中概互联网ETF(159607)。一股友一路补仓,一路下跌,K线图做成了下面的模样:

中概互联513050最广为人知,抄底的人前赴后继。基金份额从年初的26.8亿份一路快速增长至目前的233.8亿份,增幅高达772%。然而,今年该ETF较218高点跌幅将近50%,目前位置逼近去年3月全球危机的时候了。

好好的中概,变成了中丐,投资者有苦不能言。那么,现在的位置,还忍心割肉吗?

按照股票最基础的定价逻辑,现有价值等于未来现金流加总进行折现。那么,现在要给出高估值,一定是市场预期公司持续高增长。反过来讲,市场给予低估值,一定是预期未来没有持续的(高)增长。

企业要保持业绩持续增长,至少要放大到行业层面来看。互联网在中国发展30余年,已经经历了牵引期、探索成长期、快速发展期、成熟繁荣期。这些年,互联网从搜索到社交化网络,再到移动互联网,流量已经见顶,开始内卷存量竞争,并把触角伸向类似买菜这样的民生领域。从这个维度看,互联网逐步趋近于传统行业。

在考虑投资的时候,除了关注行业周期,还要关注每家企业不同的生命周期。现在,我们耳熟能详的互联网巨头,之所以称之为巨头,意味着已成长为各大细分赛道的“参天大树”,已走过了公司的“成长期”。之后,大方向是陷入低速增长,在之后不增长,甚至负增长。

加速互联网行业与公司变局的外力,来源于反垄断。2020年11月,市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,开启了互联网监管大幕。过去,互联网可以蓬勃发展,无所畏惧,没有增量可以通过“垄断”等方式无限蚕食传统行业的蛋糕来满足业绩的高速增长。但从这时开始,一切的游戏规则变了。

紧接着,12月11日,中央政治局会议首次提出要强化反垄断和防止资本无序扩张。

2021年,各种各样的监管接踵而至,且没有任何结束的意思……11月18日,国家反垄断局正式挂牌成立,从正厅级单位上升至副部级单位。

监管频频出手背后,中国互联网的发展前景都不会再如去年之前那般光明,已经发生了较为深刻的变化。

在没有反垄断之前,互联网行业已经步入成熟期,巨头们也已长大,大趋势一定是长期投资的价值越来越低,因为高业绩增速不可避免的会出现下滑。反垄断,只是加快了行业投资逻辑的生变。

互联网经过今年的大幅暴跌,有人会觉得估值已经很低了,抄底才是现在的最佳选择。然而,对于真正的价值投资者眼里,投资一家公司非常看重行业与公司有没有成长性,如果没有,估值越来越低才是正常的。这从最基本的股票定价逻辑也能理解。

在我看来,现在的中丐,跌多了可能会有阶段性的反弹机会,亦是较好的逃命机会,而不是期待股价大反转来回本。对于理性的投资者而言,对于逻崩坏的行业与个股,勇于止损也是一种智慧。比如房地产,你以为PB跌到0.5%,已经是极限不能再低了,然而港股有超过50%的房企低于0.5,低于0.3的有29家,低于0.2的有15家。

3

尾声

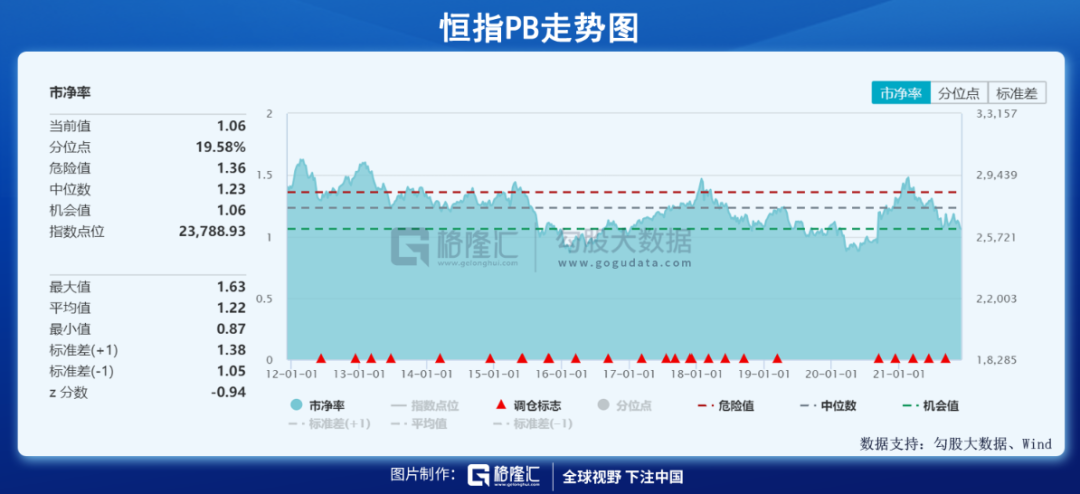

年前,港股小牛市,券商看好,高喊“南下争夺定价权”,折戟了。现在,港股创13个月新低,券商仍然看好,在研报里写出了“港股处于历史估值底部区域,死猪不怕开水烫”。

截止11月30日,恒指市净率水平为0.97倍,恒国指市净率水平为0.92倍,分别位于2014年以来的1%和8%分位数水平。参考历史估值角度来看,港股的确有吸引力。但仔细想想,逻辑并不那么通畅。过去,1倍被视为低估,现在跌到1倍直接参考历史算低估,合理吗?现在中国内地和香港的经济增速相较于过去下滑很多,意味着上市公司业绩普遍下了大台阶,跌到过去的低估位置,不代表着就很低估,说不定还有进一步“低估”的空间呢!当然,都这个位置了,也不要过分悲观,港股依然存在局部的机会,但挖掘难度实在太大,并不适合绝大多数散户。

在我看来,港股下跌大趋势可能并没有结束。港股是小三市场,多数交易来源于海外,与欧美股市联动效应非常强。而当前欧美疫情越来越严重,经济明年会明显承压(可能会出现衰退危机),叠加被迫收水并可能大幅加息控通胀,对于泡沫极高的欧美金融市场构成严重威胁。海外市场一旦动荡,几乎必然会波及港股,明年港股更需谨慎。

风高浪急的港股,想要存活下来并稳定盈利,比A股难度高得多。有人总结过港股3条生存法则,我觉得非常好,依此结束今天的推文:记得开仓不是便宜,而是成长优质;不要随意加仓补仓,等待复活;遇到逻辑崩坏的公司,反弹逃命,勇于止损。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/uFyG8OJ8o1tCxGDU4rW-lA