大猩猩作为人科动物中最强壮的物种,可长到2米高,230公斤,最强壮的雄性背部长着白毛,也就是很背大猩猩。壮汉的日子可不好过,常年被贴吧诸多吃瓜群众作为灵长类的代表征战各路野兽,看来大家对大猩猩的力量都相当认可。

不过与它们巨大强壮的体型产生巨大反差的是,作为人类眼中“雄风”的认证,大猩猩的丁丁却非常寒酸,只有4cm长,大家比划比划,差不多两节小指头吧,看起来就像是一个粗短的小蘑菇。

这是为什么呢?今天我们就来研究一个这个问题。

从进化史上找原丁丁

多数人可能都知道,一个器官是否发达取决于它有多少用处,比如大象的鼻子非常长,这是因为大象作为巨大体型的动物,不能什么都吃否则就无法维持生命了,必须要将有营养的食物从一般植物中分捡出来,而大象的四肢又需要用来支撑巨大的体重,所以只能进化出灵活的鼻子用以代替“手”的工作。因此在所有动物中,只有大象才会进化出最厉害的鼻子。

那么自然,丁丁也是一个器官,它是否发达的决定因素自然也是“有多少用”。那么对于丁丁来说,最主要的功能是什么?当然是为了繁衍后代,最早的丁丁出现在4亿年前的泥盆纪,名为小肢鱼(Microbrachius)的雄性个体将自己的腹鳍插入雌性体内注射精子,可以大大提高受精几率,在之前生物都是直接将生殖细胞喷到海水中任其自由受精。

不过很显然这个优势并不明显,因为现在绝大多数鱼依然采用体外受精法,只有极少数鱼进化出的体内受精的卵胎生,鲨鱼就是其中之一。不过体外受精在动物们登陆后就被彻底抛弃了,因为失去了水环境,生物体进化出了羊膜,以其中包含的水来复现水环境,这样雄性动物就无法将精子直接喷射在卵子表面了,于是体内受精成为了主流。

这样就需要有一个结构将精液送到雌性动物体内,丁丁的作用才变得重要起来,所有的陆生动物都是羊膜动物,所以它们理论上都得有一根丁丁。

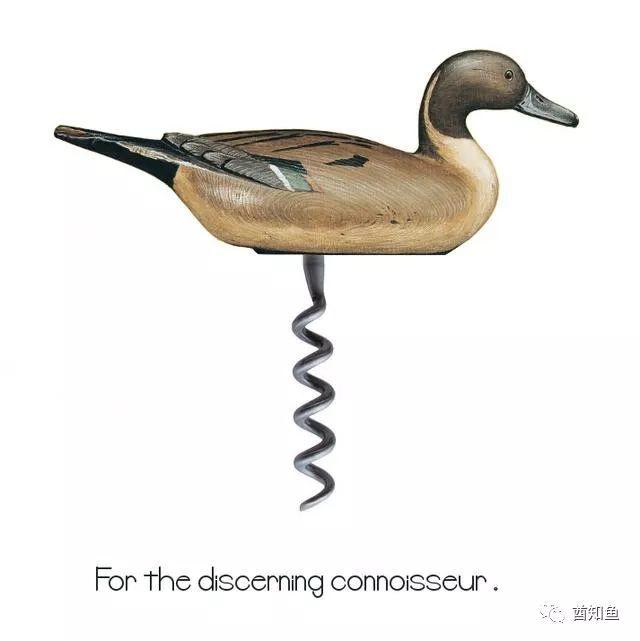

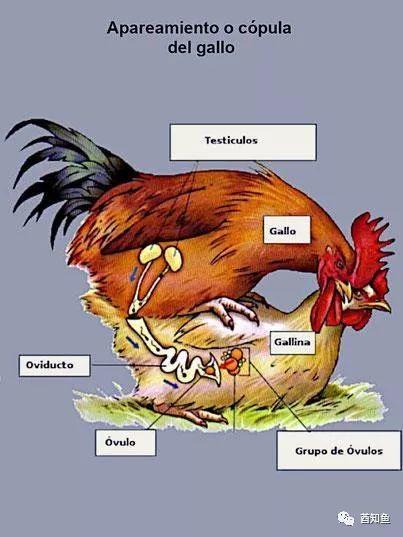

不过有意思的是,我们发现有一些复杂动物并没有丁丁,虽然鸭子的丁丁长到可以开葡萄洒瓶,但鸡就没有。鸡的交配过程就只是将雌雄的泄殖腔对在一起,然后直接将精子喷进去而已。没有丁丁的鸡看上去也繁衍地很好,说明即使需要将精子送入雌性体内,也并一定需要丁丁,那么丁丁到底有什么特殊的作用呢?

丁丁、暴力、竞争

如果我们观察另一种讨厌的小动物——臭虫,就能得到一定的启发。雄性臭虫的丁丁长得像根针,用法也像根针。雌性臭虫根本没有生殖道,在繁殖时,雄臭虫用自己的丁丁直接刺入破雌性的腹部,将精子注入其中。这种极端不人道的方式支持臭虫存在了上亿年,可见在自然进化中,只要能达成目的“又不是不能用”。

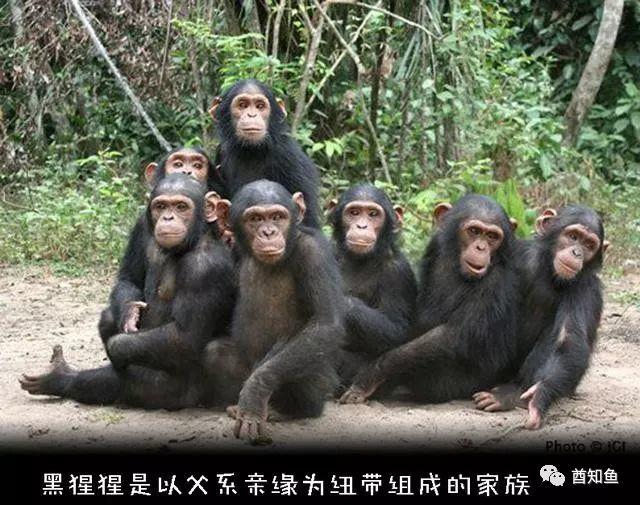

从臭虫的案例中我们认识到,丁丁存在的理由之一很可能是为了强迫雌性。而这一点的反例在大猩猩的种族特征中体现得很明显:雄性大猩猩虽然强壮(可达到雌性的三倍体重),但却是一种温和的食草动物,一只成年雄性大猩猩与数只雌性大猩猩组成一个稳定的家族,除了因边界问题与邻居的雄性发生打斗之外,雄性之间没有围绕交配的斗争。

这也就是说家族中唯一的雄性大猩猩垄断了交配权,雌性根本没有潜在的追求者。既然都垄断了,交配就完全不需要“强迫”与“竞争”,所以丁丁只要能聚个焦就完全OK,大与粗完全是累赘。这一点在其它垄断交配权的物种中也很明显,比如雄狮子每次“干活”只需要几秒,能传宗接代就行,那么累干嘛?

可见一个器官越是发达,围绕此器官在进化上产生的竞争现象也就越激烈,丁丁的尺寸并不是雄性强大的标志,雌雄体型相近的动物丁丁会更大,雄性占据绝对体型优势的动物反而不需要在这根小管子上投资。

对了,人类是人属动物中丁丁尺寸最大的,你猜……几十万年前究竟发生过些什么?

我是酋知鱼,一条一本正经的科学作者,欢迎关注!