转自:https://mp.weixin.qq.com/s/YadkpdUOqBKMiCuwAsaEhA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/YadkpdUOqBKMiCuwAsaEhA

7月数据一出,让人直接眼前一黑:实在是太差了!

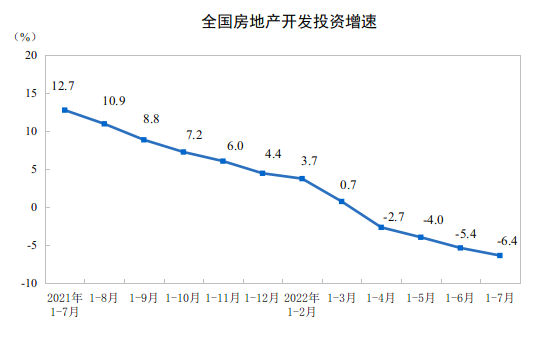

开发商拿地开工的意愿还在减弱。1-7月,全国房地产开发投资增速同比下降6.4%,其中住宅投资下降下降5.8%,继续坐滑梯。

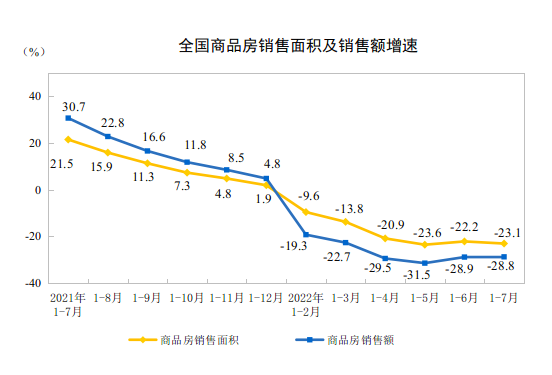

7月本就是楼市淡季,销售数据并未出现上扬。1-7月商品房销售额同比下降28.8%与上月持平,销售面积同比跌幅扩大到23.1%。

至于一直用来衡量房地产开发景气程度的指数,已经跌了一整年,我建议直接改名为“不景气指数”。

刚刚出炉的70城房价数据显示:

7月份新房下跌城市有40个,又多了2个;

二手房环比下跌城市多达51个,新增了3个。

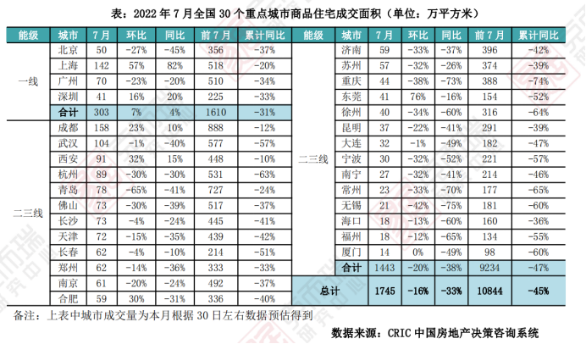

各大城市的成交数据,只能用“惨不忍睹”来形容。全国30个重点城市,所有城市前七月的累计成交同比都在下滑。

虽然房地产还躺在ICU里吸氧,但你永远不要低估官方和专家的解(wan)读(zun)能力:

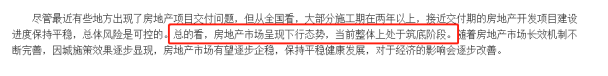

房地产在筑底了。

但你仔细想想,不对劲啊,虽说筑底意味着不再下跌,可也没说什么时候开始反弹啊!

这个结果,基本可以宣告上半年的轰轰烈烈的“百城大救市”,效果并不如人意。

半死不活的房地产,又被打回了原形。

信心降至冰点,大家似乎已经不想买房了。

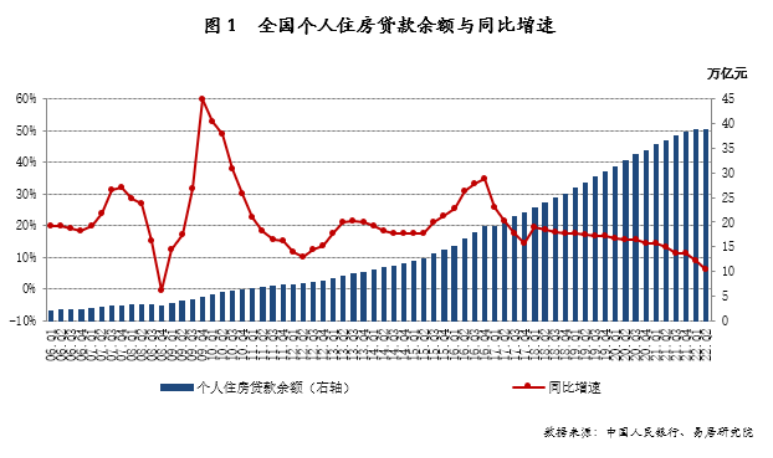

于是,我们迎来了个人住房贷款的又一次下跌。整个7月份的新增房贷只有1486亿元,比上个月少了将近3000亿,比去年同期少了差不多2500亿。

前7个月新增房贷仅仅只有1.71万亿,足足比去年同期少了2万亿。个人住房贷款余额增速几乎降至历史冰点。

全民去杠杆,提前还贷成了一股风潮。去年在售楼处前排队看房的人,今年在银行柜台排队提前还贷。

银行也急了,于是想方设法“制造障碍”。交通银行还因为宣布提前还款要加收1%,被怼上了热搜,赶紧把相关通知撤下。

另外一场席卷全国多个省市的TD潮,进一步加深了购房人的恐惧。

曾经叱咤风云的百强房企,一个个捉襟见肘接连爆雷。

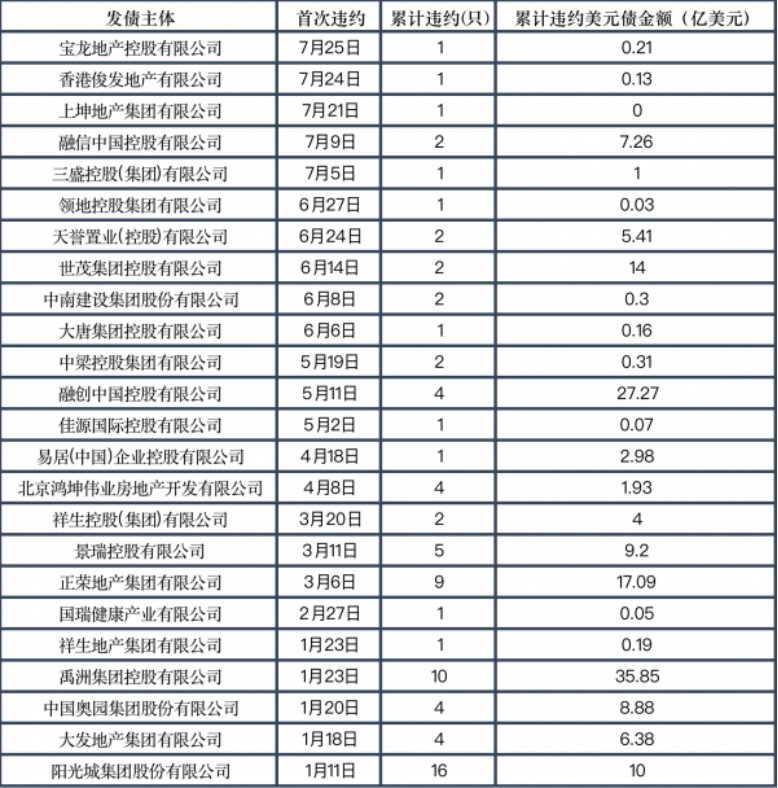

据统计,今年前七个月已有24家房地产发债主体信用债首次违约,已经超过了2021年全年违约数量。

就在上周,“地王专业户”、千亿房企龙光集团爆雷,甚至连一笔境外债的利息都还不上了。

在它之前,已经有一长串名单:阳光城、奥园、正荣、融创、中梁、世茂、融信……

过去我们以为“绿档”房企是安全的,身为绿档房企的弘阳地产,刚刚宣布美元债利息违约。

以前我们相信国企是安全的,有国企背景的绿地也爆雷了。

在刚刚结束的博鳌房地产论坛上,前阳光城总裁朱荣斌发出了灵魂拷问:地产国企央企就安全了吗?

当务之急,是尽快恢复市场信心。

如果不能提振信心,市场购买力不足,会进一步加剧开发商的资金周转困难,后续可能会爆发更多交付问题,让市场信心再度受到打击。

如此一来若是形成恶性循环,楼市回暖也就更加遥遥无期。

绝对不能形成这样的恶性循环。

房地产毕竟是盖章认证的“支柱产业”。房地产一蹶不振,经济却一骑绝尘,怎么想都不可能。这才是今年各种救市的底层逻辑。

7月底高层会议重申“稳地产”,并且提到要“用足用好政策工具箱”,标志着新一轮大救市正式开启。

更多更猛的救市大招,正在排队向我们走来!

在上一轮救市大潮中纹丝不动的一线城市,突然不约而同地有了动作。

可见救市决心有多强!

在帝都密不透风的限购高墙上,终于悄悄凿出了第一条缝隙。北京开始搞试点鼓励老年人购房,甚至在官方口径中允许“接力贷”。

上海限购的核弹级武器——二手房贷款“三价就低”政策,也开始松动了,嗷嗷待哺的改善客们终于不用再“准全款”买房,一大波购买力正待释放。

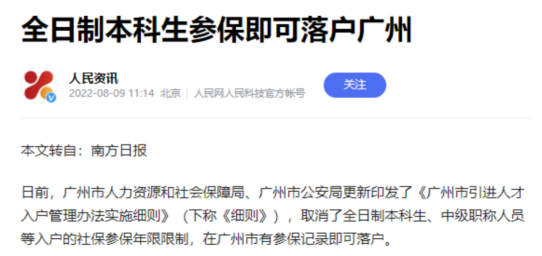

广州本就是一线城市中购房门槛最低的一个,这次更是直接祭出了超级大招:本科落户“零门槛”!

如此一来,这座一线城市的购房门槛,竟然已经比很多强二线城市还要低了。

全国的本科毕业生们,只要来到广州,几乎不用费什么力气就能获得一张房票,而且是可以买限购区、核心区的那种。

我之前说过,高能级城市的松绑,意味着对低能级城市的利空。

一线城市都开门迎客了,二三四线城市只有拿出更优惠的政策,才能抢到一点肉吃。

接下来,各个都市圈、各个城市会更加内卷!

虽然北京这次松绑,信号意义远大于时机作用,天子脚下的廊坊“北三县”却彻底沸腾了。它们的房价惨遭腰斩,市场一蹶不振,却迟迟不能放开限购。

而这一次,终于没有了阻碍。

上海已经开始行动,长三角的城市们更坐不住了。

网传宁波已经在酝酿全面放开限购,南京、苏州和无锡在同一天宣布降低二套房首付利率,“认房又认贷”即将成为历史。

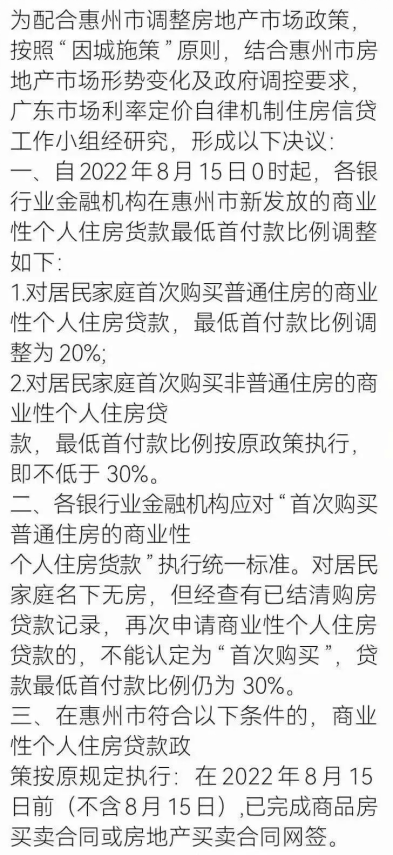

来自大湾区的最新消息显示:惠州首套房比例,已经要降低到两成了。

新一轮救市大潮,已然扬帆起航。

央行这次大降息,就是个先兆。幸福来得太突然了!

连续7个月按兵不动之后,央妈母爱爆棚,宣布MLF降息10个基点。

考虑到企业贷款利率已经处于历史低位,再加上结构性通胀压力,以及全球加息等多重因素,此前市场预测MLF利率大概率会维持不变。

果然,只要救市决心足够大,就没有什么不可能的!

LPR=MLF+银行平均加点。MLF利率下调,大概率会影响到LPR利率,眼下已经是历史低点的房贷利率,有望继续下探。

答案将会在下周一揭晓。如果5年期LPR利率降息10个基点,则为4.35%;如果5年期LPR利率降息15个基点,则为4.30%。

而根据此前央行、银保监会发布的《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,全国范围内的新发放首套住房商业性个人住房贷款,利率下限从LPR调整为LPR-20BP。

也就是说,首套房贷利率有望低至4.10%。

翻遍我国商品房历史,几乎找不到比这还划算的利率了。

在此我大胆预测一波:

未来还会有更多城市取消“认房又认贷”,

有更多强二线城市全面取消限购,

有更多城市调低首付比例,

甚至连“限跌令”也会有所松动……

也会有越来越多人“经不住诱惑”,买房上车。房地产的战车,终将轰隆隆重启。

最近一段时间,不少读者在后台留言询问:xxx的xxx能不能买?

我只能说,大部分都是坑。

这些地方,要么是产业和人口没有竞争优势的三四线城市,要么是强二线城市的卫星城,甚至还有一线城市的非限购区。

购房门槛越来越低,信贷限制越来越少,看似“能买”的区域越来越多。

越是乱花渐欲迷人眼,也就越容易犯迷糊。你以为是“捡漏”,却不想被套牢。

在当下,买错房比不买房更可怕,一定不要草率决策。

烈火烹油的楼市,一失足成千古恨。

◎本文作者 | 瓜片

来源 | 伯虎财经(bohuFN)

作者 | 东篱

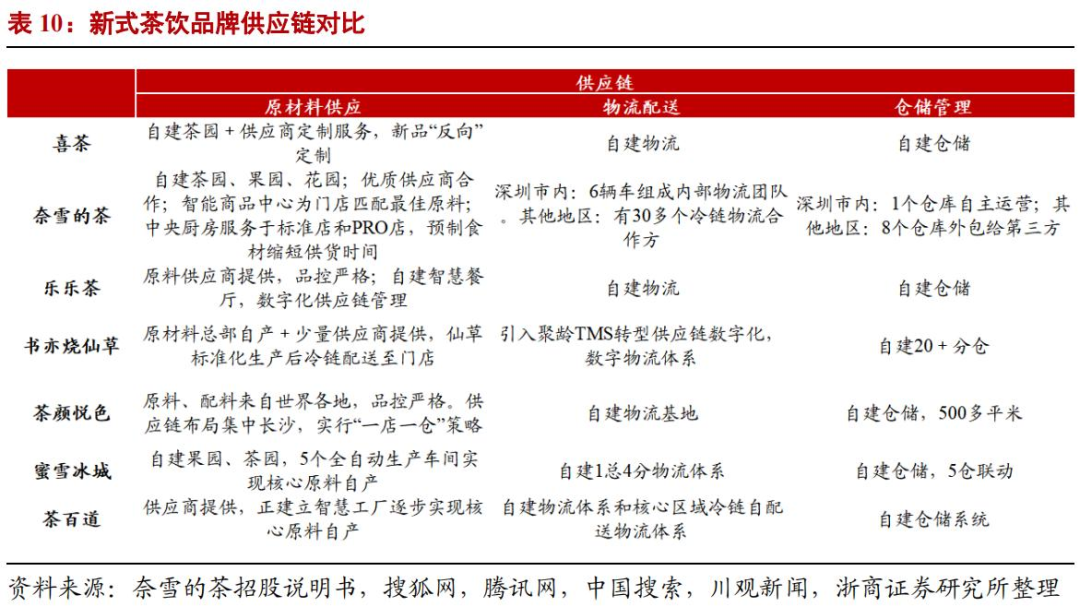

前两年热度最高的新茶饮赛道今年来哀鸿遍野:奈雪的茶几次跨越食品安全底线、茶颜悦色在起家根据地长沙大规模闭店、喜茶降价告别30元时代、奈雪之外的“新茶饮第二股”迟迟没有出现……抛开如今已卷成“红海”的新茶饮,资本又寻到了“新欢”——新茶饮供应链企业。

新茶饮供应链最新的一条IPO消息当属给喜茶、蜜雪冰城提供纸袋包装的南王科技,有消息称南王科技已正式向深交所提交上市申请,并在8月10日上会审核。

在此之前,新茶饮供应链中已有多家企业IPO或申请上市,包括给元气森林做赤藓糖醇的三元生物、给星巴克、奈雪提供饮品辅料的德馨食品、给农夫山泉、奈雪做原料果汁、鲜果的田野股份以及做纸杯的恒鑫生活等,南王科技在这支队伍里排行“老七”。

上市的最佳时机?

一家成规模的新茶饮品牌,其供应商往往多达数十家,甚至上百家,奈雪的茶2021年光是草莓单品供应商数量就超过了20家。相较于新茶饮,为它们提供刚需材料的供应链企业大都产品单一,规模也不大,就像是新茶饮企业机器上的一颗颗螺丝钉,能量不大却不可或缺。

随着前两年新茶饮企业的急速成长,供应链企业的发展也跟着步入了快车道,最直观的感受就是赚的钱更多了。

例如,2019-2021年,田野股份的营收分别为2.90亿元、2.66亿元和4.59亿元,净利润从2432万元攀升至6517万元;同样的,靠卖纸杯和吸管,恒鑫生活2019年至2021年净利润从7026.56万元增至8123.61万元,另据其招股书,公司2021年纸杯和塑料杯卖出高达21亿只,一年进账7个亿。

可惜“天下没有不散的宴席”,带头挣钱的新茶饮正在肉眼可见地“向下走”。《中国餐饮品类与品牌发展报告》预测,未来2到3年内,新茶饮增速将阶段性放缓,调整为10%到15%,而在2017年至2022年,艾媒数据中心给出的数据是,中国新式茶饮的市场规模从575.1亿元扩张至2938.5亿元,翻了5倍。

部分头部茶饮品牌抓住了前两年的市场红利,借助资本的力量疯狂开店扩张。据《2022年中国餐饮经营研报》,2021年蜜雪冰城新增门店3846家,门店总数达到20000家;书亦烧仙草新增门店1953家,门店总数达到7000家;奈雪的茶新增门店326家;喜茶的门店数量也达到了897家,接近千店。

市场景气的时候大家也许都还能赚钱,但等到市场下行的时候,“喝不动”的新茶饮曾经开下的店便由资本转变为了负债,半年亏损超2.3亿元的奈雪就是活生生的例子。

巨亏、没有“想象空间”的新茶饮转眼就在资本市场遇冷。红餐品牌研究院数据表明,截⾄2021年11⽉25⽇, 2021年新茶饮⾏业共发⽣融资32起,披露总⾦额超140 亿元,达到近10年顶峰。但进⼊2022年,新茶饮赛道上半年总计发生融资16起,融资金额约14亿元,相比于2021年融资金额和数量双降,资本热度整体降温。

为了自救,曾经主打高端市场的茶饮企业们盯上了平价市场。实际上,2021 年单价20元以下的茶饮分走了超90%的市场份额,其中10-15元单价对应的消费者群体占比最高,为57.3%,仅有6.4%的消费者能接受单价20元及以上的奶茶。

因此,以喜茶、奈雪为主的茶饮头部品牌,率先开启了价格战。1月7日,喜茶对部分产品的售价进行了调整,其中纯茶类降价3-5元、5款水果降价2-3元、芝士降1元,正式告别30元价格时代,并表示今年绝不涨价。随后,奈雪的茶也推出了售价9-19元的“轻松”系列,其中轻松美式咖啡和轻松金牡丹低至9元一杯,并承诺每月上新一款低价产品。

牵一发而动全身,前端产品降价压缩新茶饮企业盈利空间的同时,也带来了后端供应链成本压力的增加。而为新茶饮企业“输血”的供应链企业,却鲜少有议价权,面对强势的新茶饮巨头,供应链企业只得降价留客户,在成本大涨而价格下降的“两面夹击”下,供应链企业往后的日子恐怕会越来越不好过,因此有分析称,这两年或许就是新茶饮供应商IPO的最佳时间。

供应链企业的“大客户依赖症”

新茶饮供应链企业没有议价权的一大原因就是其严重的“大客户依赖症”,首先是其营收高度依赖新茶饮头部品牌。

以纸杯和塑料餐饮具供应商恒鑫生活为例,2019至2021年,以奈雪、茶百道等新茶饮头部品牌为首的前五大供应商的采购占比分别为75.22%、66.57%和61.16%。

田野股份的大客户依赖程度更是逐年递升,2019-2021年,前五大客户的销售收入占比分别为49.68%、44.61%和68.17%,新茶饮客户贡献的收入占比也从4.20%飙升到了61.82%。

其次,新茶饮供应链企业众多,产品品类单一且技术壁垒较小,同质化竞争严重,在巨头面前,供应商习惯以低价留客户。

北京大学光华管理学院陈丽华教授指出,中国企业大多是以“最低价为核心”的供应链管理模式,本质是一种“豆芽菜模式”,不重视供应商关系、不重视科学的供应链管理方法,而是为了拿到最低价不断更换供应商,迫使中小企业为了提高竞争力不断压低价格和成本,拼一场“低价战争”。

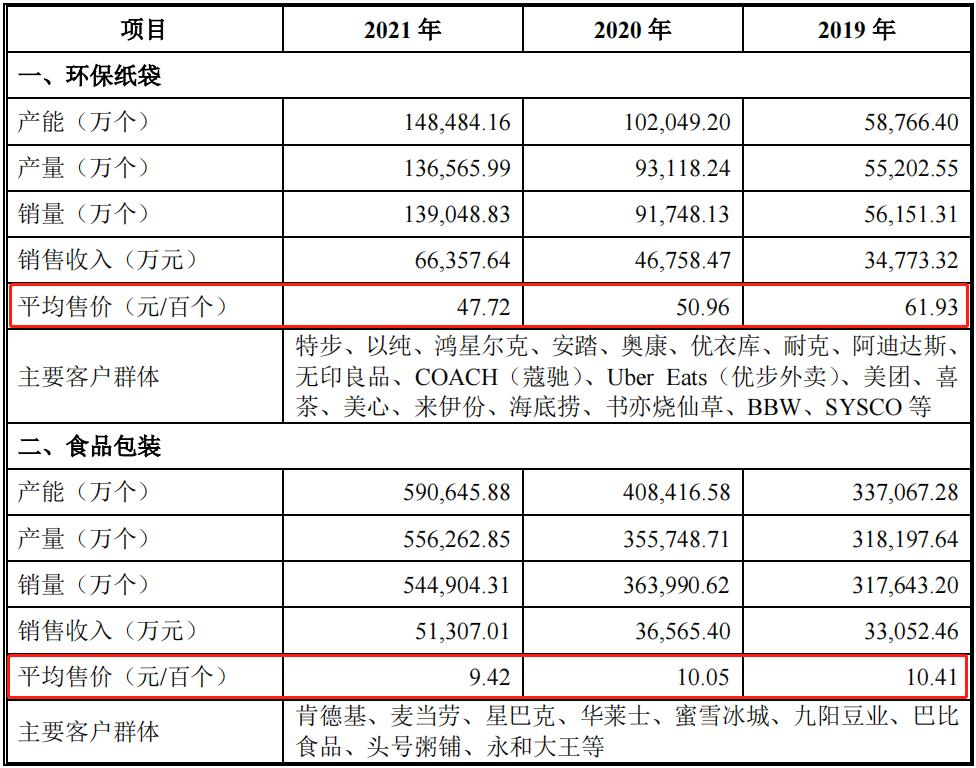

以南王科技为例,据其招股书,2019年至2021年,公司主要产品环保纸袋售价由61.93元/百个降至47.72元/百个,累计降幅约为23%;食品包装售价也由10.41元/百个降至9.41元/百个。

而南王科技自身的原料价格如原纸采购价却呈逐年攀升之势,2019年至2021年由5873.58元/吨涨至6249.56元/吨。

对此,南王科技回应称是根据自身的产品定位,以积极的价格策略争取并维持在大客户的预期份额。而对南王科技而言,在成本上升的时候降低售价,其中的损失只能由自己来背,最直观的影响便是其主营业务毛利率从2019年的26.91%下降至了2021年的23.34%。此外,今年上半年,南王科技的营收相较往年的稳步增长出现反转,下滑了7%,归母净利润也下滑了5%。

然而,就算供应链企业们已经这么“卑微”了,“内卷”成风的新茶饮企业“卷”完爆品、价格后,还是向上游“卷”起了原材料和供应链。

当新茶饮“内卷”到供应链

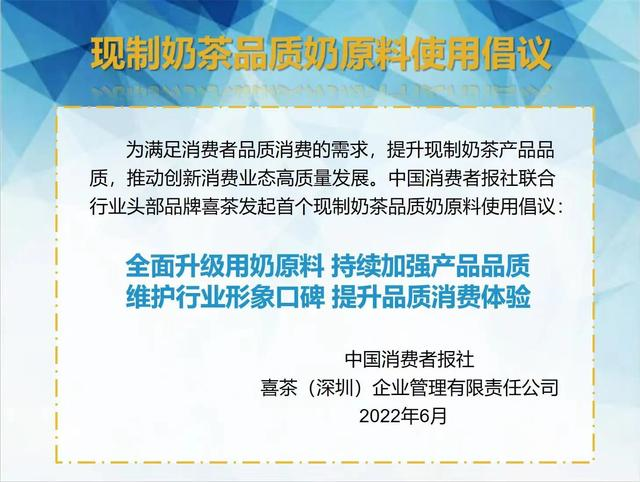

自年初宣布调价后,今年6月9日,喜茶又发布“真奶”倡议,呼吁行业普及真奶,拒绝植脂末。

植脂末又称奶精,可以使奶茶口感更顺滑、奶香更明显,成本比鲜奶更低。而奶精所含有的氢化植物油易产生反式脂肪酸,长期食用会增加患糖尿病、肥胖等慢性疾病的风险。

“真奶”倡议一出,中低端奶茶品牌如蜜雪冰城、茶百道等接连“躺枪”,“奶精第一股”佳禾食品也站上了“风口浪尖”。去年6月,佳禾食品登陆上交所,其招股书显示,2017至2019年,公司营业收入分别为13.68亿元、15.95亿元、18.36亿元,植脂末销售占其营业收入的85%以上。

事实上,喜茶自2012年诞生起就全面使用真奶,并率先将冷藏牛奶引入新茶饮行业。除了提高茶饮的原料水准,喜茶还自2016年起开始布局供应链建设,其爆款产品芋泥波波系列中使用的原料,便来自喜茶共建种植基地的槟榔芋原料。

蜜雪冰城对供应链的投入更早,在10年前便在上游建厂布局,其爆款柠檬水便源于在四川建设的柠檬种植基地。奈雪的草莓系列鲜果茶卖爆之后,也在云南买了块地打造成奈雪草莓专供基地,以降低草莓采购成本,更好把控草莓品质。

对于新茶饮企业而言,为追求规模性的成长必然需要构建标准化的供应链和产品制作体系,以优化提升产品品质和运营效率,降低被核心原料“卡脖子”的风险。而对于新茶饮上游供应商来说,“打铁还需自身硬”,在下游新茶饮企业降维打击的挑战下,自建品牌走到前端或者加强研发投入打造技术壁垒,都是供应链企业可以尝试的未来方向。

比如饮品辅料供应商德馨食品已经在天猫等平台开设旗舰店,直接面向C端销售。肯德基调料供应商宝立食品也在去年收购了厨房阿芬75%股权,后者旗下品牌“空刻”意面是近两年的赛道黑马。

然而,不重视研发或许是很多供应链企业的通病。拟上市深交所创业板的南王科技报告期内研发投入占营业收入的比例仅为2.88%、2.91%和2.51%,且呈逐年下降趋势,发明专利也只有5项,科技属性“羸弱”,恐不符合创业板定位。

而与南王科技同属纸制品包装行业的艺虹股份上周刚被否决了上市申请,最大的争议便是其对大客户的依赖及其是否符合创业板的“三创四新”定位,这无疑给南王科技能否成功上市添了点悬念。

新茶饮市场上行的时候,供应链企业“薄利多销”的策略或许能让企业抓住机遇拿到更多订单,维持业绩增长,但当市场红利消失,新茶饮企业自身为了一点肥肉下场“肉搏”的时候,供应链企业还能坐着“喝汤”吗?资本退潮之后,才知道谁在裸泳。

平安,似乎不太平安。

平安跌落

“全球最赚钱的保险公司”之一,离万亿市值越来越远了。

就在五天前,中国平安的盘中股价来到40.36元,创下5年内新低。到现在,股价也还在41元左右徘徊。

这个价格,相比于此前的最高点90.84元,跌去50%以上,已经腰斩。

遥想2020年11月,中国平安的市值一度攀上1.7万亿,仅次于工行和建行。但从那以后,中国平安的股价一路下跌,截至今日(8月15日)收盘,中国平安A股的市值为7520亿,较巅峰时刻缩水了——

9500多亿。

▲图源亿牛网

不到两年时间,一个比亚迪蒸发没了。

面对中国平安的股价坠落,不同人的境遇是不一样的。

有的人很早就离场了。数据统计显示,2020年下半年,有2037家机构投资者持有中国平安。但到了今年6月底,这一数字已经降到417家——

减少了近80%。

前十大股东中,陆股通已经连续四个季度减持,汇金公司、证金公司也进行了减持。最猛的是中国平安单一最大股东卜蜂集团,据长江商报不完全统计,仅2020年到2021年6月,卜蜂集团就累计套现超过260亿元。

此外,坚定持有中国平安13年的“铁粉”李驰,也在去年7月宣布清仓,悄然离去。

一众散户可就没有这么好运了。

在2020年末,中国平安的股东人数是70.05万户,但到了2022年一季度,这个数字上升到了121.05万户——

一年多时间增加了50万户。

▲图源东方财富

他们也许是听了巴菲特那句“别人恐惧我贪婪”,想着逆势抄一把底,谁也没想到,如今却成了接盘侠。也难怪网友调侃他们是——

巴菲特的心,巴韭特的命。

保险,不好卖了

万亿平安,何以至此?

这个问题的答案,得从平安的财报中寻找。

翻看中国平安2021年财报,这是一份不太令人满意的成绩单——

归母净利润同比下降29%。

按照财报里的解释,净利润下降主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整的影响——

2021年,中国平安对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整及权益法损益调整金额合计为432亿元。

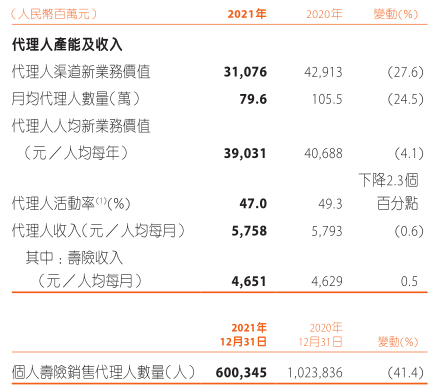

更关键的问题还在主业。年报还显示,报告期内,平安的寿险及健康险业务净利润同比下降37.2%。

平安是做保险起家的,寿险及健康险业务,给平安其他业务板块提供了源源不断的低成本资金。毫不夸张地说,寿险业务是整个平安集团的经济基石。

核心业务的数据下滑意味着,平安的基本盘正在松动。

一个更明显的数据是,截至2021年底,平安寿险的代理人数量为60.03万人,比2020年底的102.38万人——

减少了42.35万人。

而且,代理人渠道新业务价值310.76亿,下降了27.6%。代理人减少了,它们的月收入还下降了0.6%。

这背后的趋势是,随着人口红利逐渐消退,保险行业过去那种靠着人海战术驱动的模式,已经很难持续了。

面临这个情况的,不止平安一家。

根据科技金融在线的统计,截至2021年末,A股五大上市险企公布的保险销售代理人数合计约259.66万人,较上年末的426.67万人相比——

减少了167万人。

也就是说,仅过去一年时间,五大险企的保险代理人就减少了近四成。

▲图源21世纪经济报道

与此同时,2021年五大险企的退保金却合计高达1595.33亿元,较上年同期增加173.44亿元,增幅为12.2%。退保金最多的,正是中国平安,一年的退保金高达529.31亿元——

同比大幅攀升43.4%。

退保金增多,意味着险企将面临更大的现金流压力。

如今,摆在平安和整个保险行业面前的,是一道历史的坎。

中国最大“隐形地主”的担忧

中国最大的保险企业之一,这可能是很多人对平安的唯一印象。

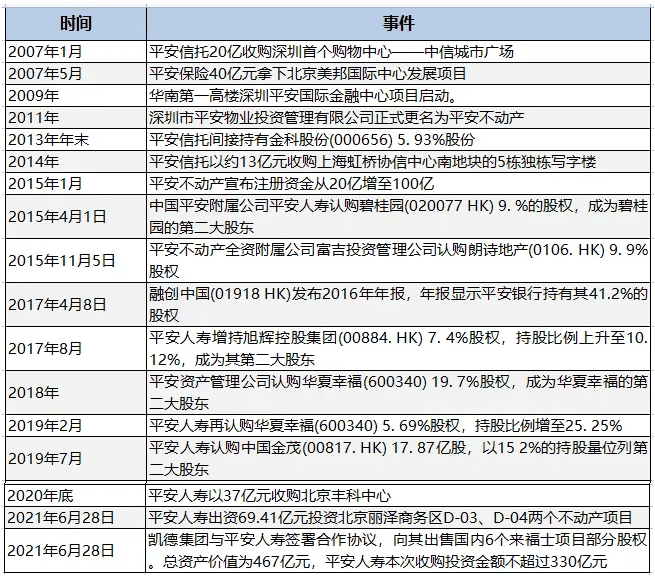

但少有人知道,平安还是地产界的“隐形大佬”。早在2015年,万科的郁亮就曾感慨——

最近一年来拿地最多的,不是我们,而是平安。

郁亮的说法并不夸张,自2014年以来,平安已经成为土地市场上最神秘而强大的一股力量。

相对于其他金融机构的被动,平安显得极为主动。它不仅有自己的市场和土地研判团队,会主动跟踪土地,而且还会主动寻找房企合作拿地。

2015年,数位地产界大佬齐聚一堂。北派万通冯仑、华远任志强、SOHO潘石屹;浙系绿城宋卫平;闽系旭辉林中,粤系碧桂园杨国强、万科郁亮;渝派协信吴旭;海派绿地张玉良。一众大佬谈笑风生。

将他们召集在一起的,正是平安董事长马明哲。

强大号召力的背后,是平安对头部房企的深度布局。克而瑞数据显示,早在2019年8月,平安就持股了7家重点房企。

不仅如此,据不完全统计,与平安涉及股权合作的房企至少超过20家。碧桂园、旭辉、华夏幸福、融创、朗诗、绿地、招商蛇口、金地、保利、华润、绿城、九龙仓、协信等多家头部房企背后,都有平安的影子。

▲图源:摩斯地产整理

若将它持有的上市房企股份和自身拥有的不动产相加,平安的地产版图更加辽阔,深不可测。从这个意义上看,平安才是中国地产圈的“隐形一哥”。

过去数年,集齐所有金融牌照的平安,手握大量低成本甚至负成本的保险浮存金,通过联合拿地、合作开发、控股房企等方式,在地产圈搅动风云,收获颇丰。

根据深蓝财经的梳理,2019年、2020年,平安的投资净收益分别为774.97亿元、1247.01亿元,占当期净利润的比重为51.87%、87.14%。

这其中,很大一部分正是来源于投资地产的收益。

但也许平安也没料到,风向的转变来得如此迅疾。曾经让它盆满钵满的房地产,如今已是烫手的山芋。

一个典型的例子就是华夏幸福。在2021年财报中,因计提了华夏幸福432亿元的减值准备,平安全年利润骤降近三成。

除此之外,网易清流工作室梳理发现,平安险资参股的招商平安,有至少两笔对恒大的借款被违约,平安险资旗下的平安不动产,也对蓝光发展有多笔借款未能收回。

更关键的是,多年以来,平安旗下的平安不动产、平安信托、平安汇通、平安证券等多个渠道对外投资房地产业,还与不同的房企合资设立开发公司。在房企暴雷频频的当下,这里边的风险,可想而知。

从体量来看,平安的资产超过10万亿、营收超过万亿、利润超过千亿,是当之无愧的巨无霸。

但即便是这样的巨无霸,在历史的进程面前,也一样要低下头颅。

部分参考资料:

1、《中国平安一年狂减42万代理人 净利润下降了29%》,险联社,2022

2、《中国平安受累“地产金主”市值蒸发万亿 马明哲深陷主辅业转型困局亟待突围》,长江商报,2022

3、《保险越来越难卖了?五大险企去年退保1595亿元 超167万代理人逃离》,科技金融在线,2022

4、《“最大隐形地主”中国平安,房地产风险敞口几何?》,网易清流工作室

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ZAokCfncp5pZ4nIyBo3Huw