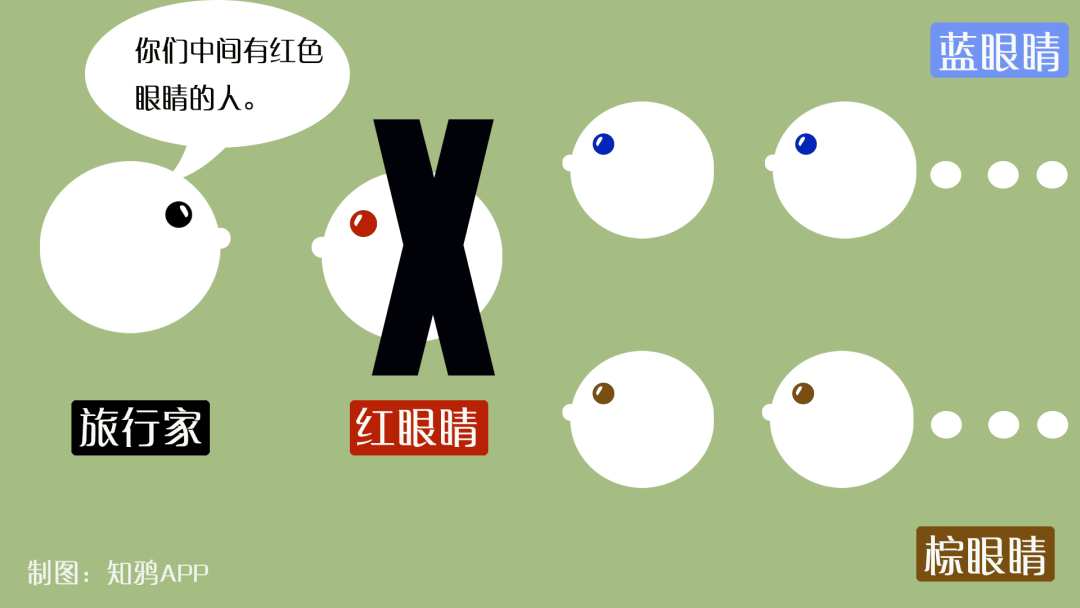

中文网络上流行着一个烧脑的悖论问题,是由著名澳籍华裔数学家陶哲轩提出、在2008年专门开贴讨论过的题目:

假设一座岛上住有1000个人,其中100个人为蓝色眼睛,900个人为棕色眼睛。

但这座岛上有一个奇怪的宗教禁忌,任何人知道了自己的眼睛颜色,都必须自杀。

同时,这一问题有几个严格的前提:

(1)岛上的人都会严格遵守这一宗教禁忌;

(2)岛上没有镜子,居民也没有其他途径直接获取自己眼睛颜色的信息;

(3)岛上的人不准就眼睛颜色情况作任何交流。

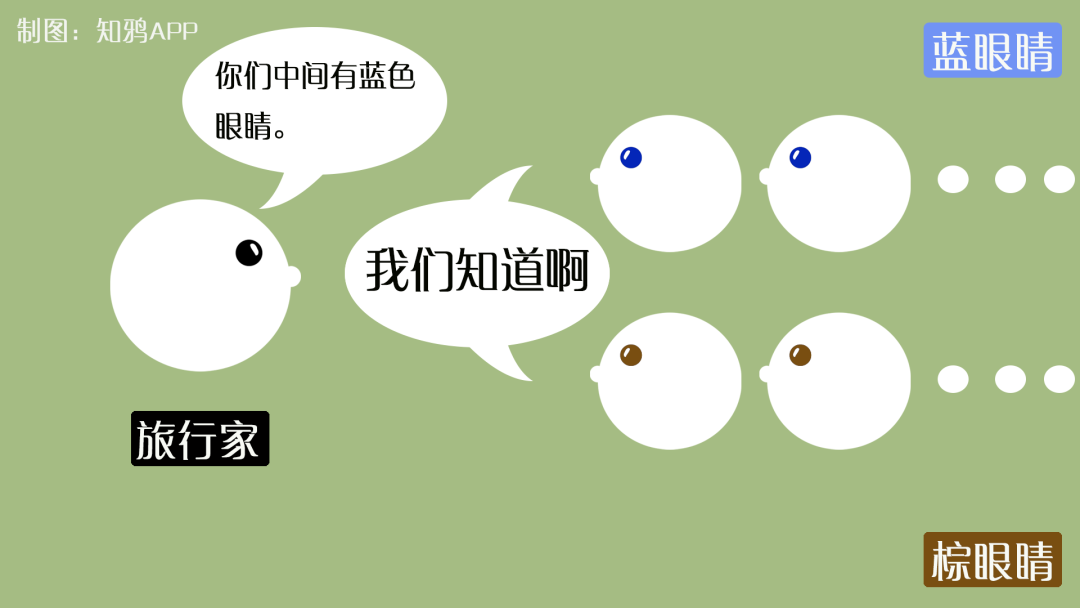

突然有一天,一个外来旅行家来到岛上,他对岛上的居民说了一句话:

然后问,这座岛上会发生什么?

陶哲轩给出的答案是:100位蓝眼睛的人,全部会自杀而死。

所有蓝眼睛的人必须死?为什么会得出这一结论?

我们将问题简化一下:

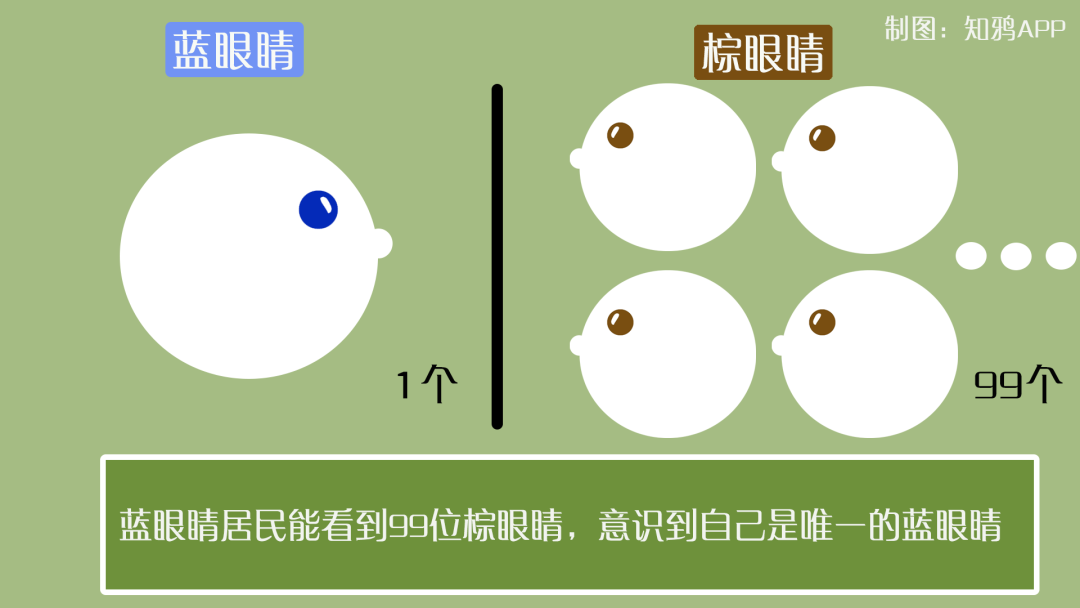

假设一:岛上有100个人,其中1位是蓝眼睛,99位是棕眼睛。

旅行家未上岛时,99位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有98位棕眼睛与1位蓝眼睛;

而对那1位有着蓝眼睛的人来说,其余99位均为棕眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,蓝眼睛的人意识到,自己就是那个蓝眼睛;

他必须自杀。

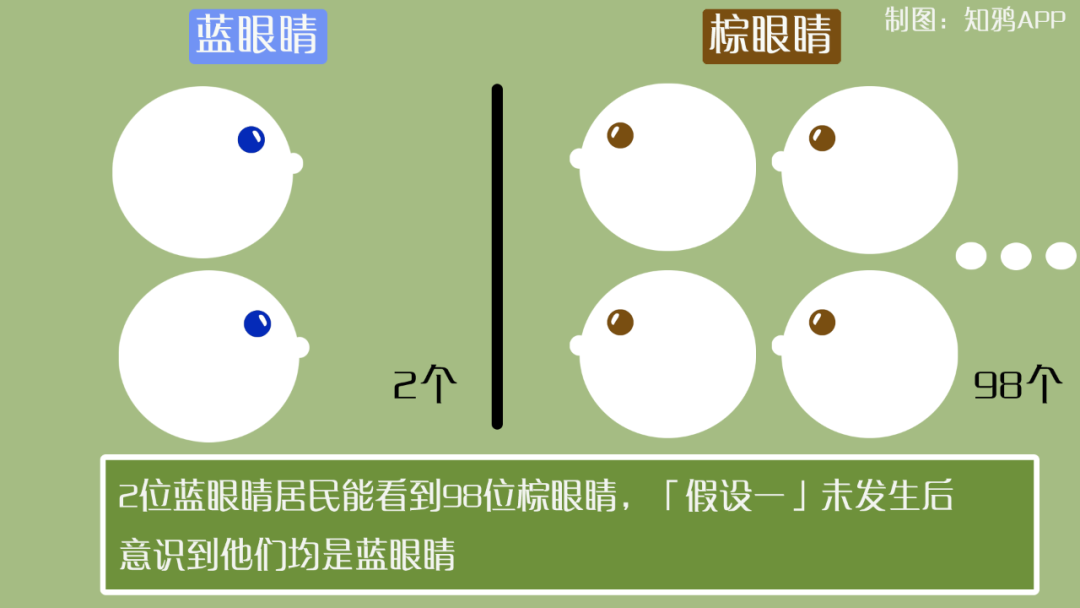

旅行家未上岛时,98位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有97位棕眼睛与2位蓝眼睛;

而对那2位蓝眼睛的人来说,他们能看到98位棕眼睛与1位蓝眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,2位蓝眼睛的人不能确定自己是否为蓝眼睛,于是第一天平安无事;

第二天,2位蓝眼睛均发现对方那位蓝眼睛并未自杀,即证明「假设一」不存在,双方意识到自己与对方均为蓝眼睛,于是2位蓝眼睛同时自杀。

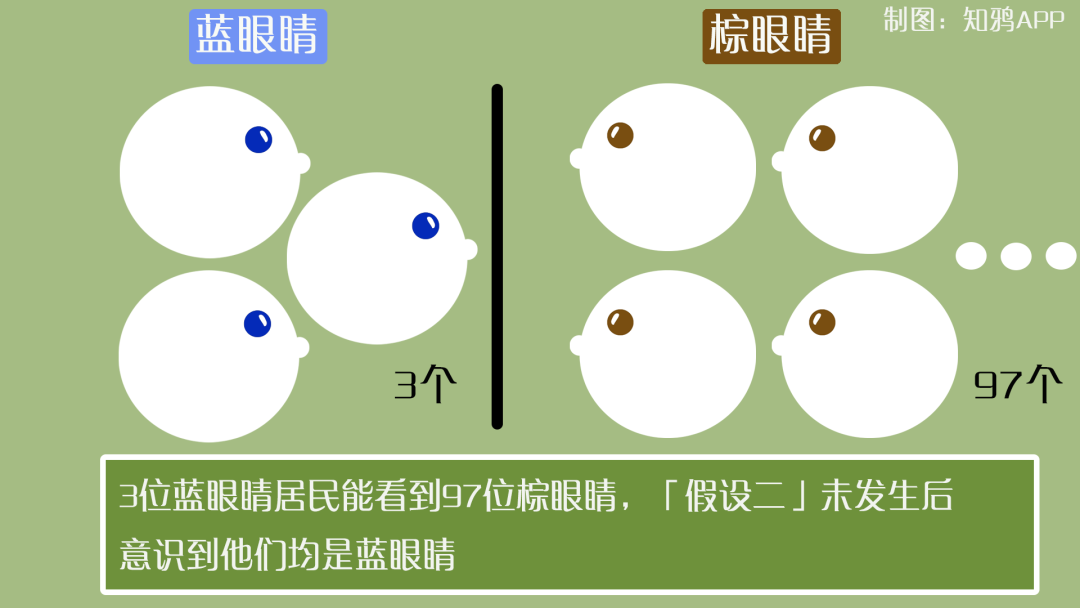

假设三:岛上有100个人,其中3位蓝眼睛,97位棕眼睛。

旅行家未上岛时,97位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有96位棕眼睛与3位蓝眼睛;

而对那3位有着蓝眼睛的人来说,他们能看到有97位棕眼睛与2位蓝眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,3位蓝眼睛的人均不能确定自己是否为蓝眼睛,第一天无事发生;

第二天,3位蓝眼睛的人依旧不能确定自己是否为蓝眼睛,仍平安无事;

第三天,3位蓝眼睛的人发现自己眼中的2位蓝眼睛均未自杀,意识到「假设二」不存在,岛上必然存在3个蓝眼睛的人,而第三个人便是自己;

于是,3位蓝眼睛同时自杀。

以此类推,若岛上有4位蓝眼睛,他们眼中将有96位棕眼睛。而到了第三天,无人自杀,证明「假设三」不存在,每位蓝眼睛都将意识到自己就是那「第4位蓝眼睛」,随即自杀。

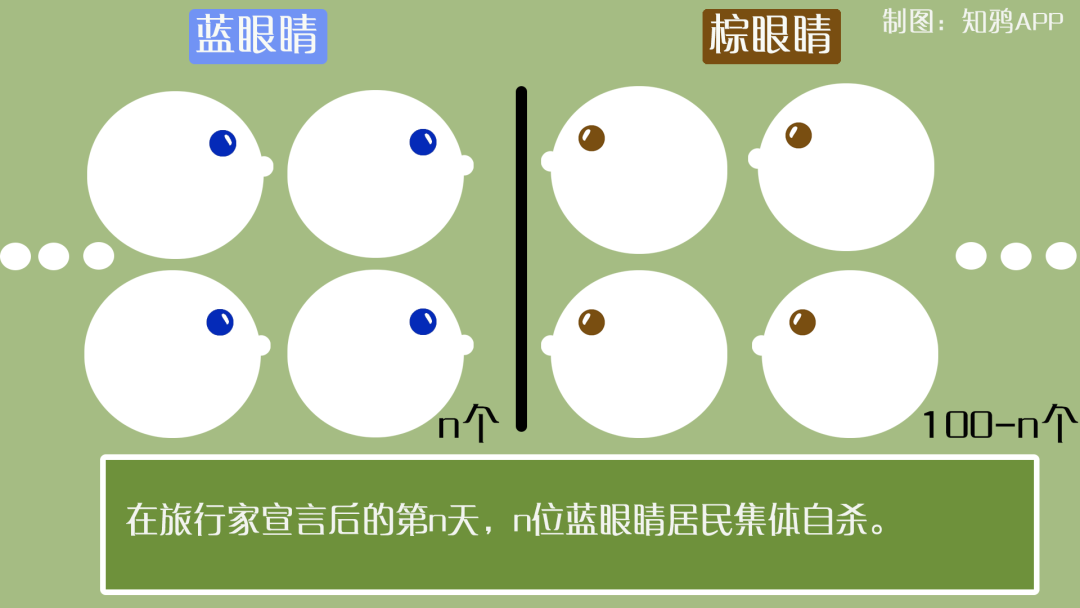

归纳起来,结论是:

岛上有n位蓝眼睛居民,当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」的第n天,蓝眼睛居民将全部自杀。

这就是陶哲轩对「100位蓝眼睛的人,全部会自杀而死」答案的解释。

当然,这一解释还有一个前提:

岛上的居民均拥有严密的逻辑推演能力,能够通过上述假设情况,推判出自己是否为蓝眼睛。

这一逻辑推演虽有些烧脑,但十分精彩。

陶哲轩利用这一有趣问题,惹得网友纷纷加入讨论,彰显了「数学」与「逻辑」的魅力。

但是,这一问题却存在着一个明显的悖论。

陶哲轩的答案一定对吗?

岛上居民又不是瞎子,当蓝眼睛人数大于1时,他们所有人都能看到「岛上存在着蓝眼睛」,这时旅行家说的话不是一句人人都知的废话吗?

既然是废话,岛上蓝眼睛居民怎么还会傻到一起赴死?

所以,这一悖论问题指向了另一个答案:

所有蓝眼睛居民都不会死(n>2时)。

这一题目的迷人之处,不在于「全部会死」的严密逻辑推演,而在于「全部不会死」的悖论陷阱。

一面是都会死,一面是都不会死,哪个答案为真?

我们将悖论问题分为两层来探讨:

问题一:

在「假设一」中,只有1位蓝眼睛居民时,自杀顺理成章;

但在「假设二」、「假设三」、直到「假设n」中,蓝眼睛居民为何要因旅行家的一句废话而自杀?

问题二:

如果所有蓝眼睛居民集体自杀,剩余所有棕眼睛是否都将意识到自己是棕眼睛,然后集体自杀、岛上居民全部死亡?

答案是所有蓝眼睛居民自杀?还是蓝眼睛不用死?还是岛民全部自杀?

解决这一悖论问题,首先需要证明旅行家的话是不是一句「废话」。

如果是废话,蓝眼睛居民便不会自杀。

如果不是——怎么可能不是?

判定旅行家的话是不是废话,需要用到两个概念:

「共有知识」(mutual knowledge)与「公共知识」(common knowledge)。

「共有知识」就是大家都知道的知识。当n>1时(n为蓝眼睛居民数),「岛上既有蓝眼睛、又有棕眼睛」是所有人共有的「共有知识」。

但是,你知道我也知道吗?

你不知道。

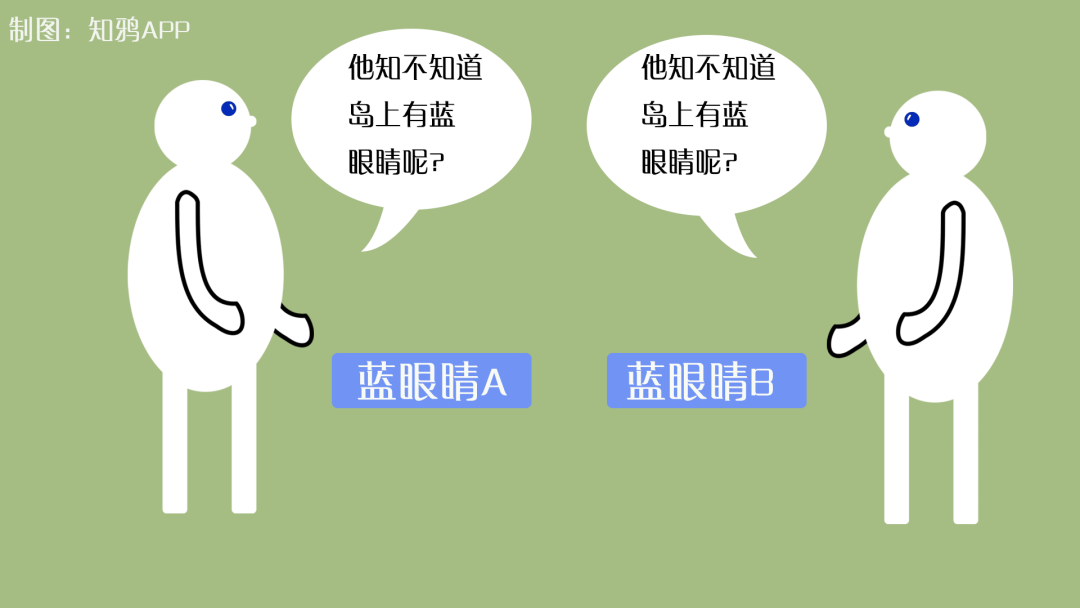

以n=2时为例,岛上存在2位蓝眼睛,A和B;

A不知道自己眼睛的颜色,他会这样思考B:

其中,(1)和(3)背后的逻辑是一样的,可以合并:无论A是棕眼睛、还是第三色,都可归纳为是「非蓝眼睛」,结论都是「B将不知道这一共有知识」。

A只会有上述三种思考;同理,B也会这样思考A。

而当旅行家宣布「你们中间有蓝色眼睛的人」后,A之前认为的「B有可能不知道这一共有知识」的猜想被打破。

A之前不知道B是否知道这一共有知识,而现在因旅行家的一句「废话」,A知道了B一定拥有了这一共有知识。

这一微妙的信息变化,就是「共有知识」与「公共知识」的差别。

也是证明旅行家的话不是「废话」的关键。

这里引用一句著名人大附中物理教师、爆红网络的李永乐老师的解读:

公共知识的威力是巨大的,它是杀死所有蓝眼睛人的「罪魁祸首」。

当共有知识变为公共知识后,A与B两人都在等待「假设一」的出现;

可第二天人们发现「假设一」并未发生,无人自杀;

A与B遂意识到,自己也是蓝眼睛,于是自杀。

我们继续往下思考。

当n=3,或n>3时,所有人不仅都知道「岛上人既有蓝眼睛、又有棕眼睛」这一共有知识,也会知道其他人都能观察到这一事实,即「我知道你也知道」。

这时,这一信息似乎既是共有知识,又是公共知识,旅行家的话不还是一句废话吗?

悖论陷阱依然存在,如何解释?

以n=3为例,蓝眼睛C亦会有三类思考:

(1)我是棕眼睛,A或B居民眼中有98位棕眼睛,1位蓝眼睛;

(2)我是蓝眼睛,A或B居民眼中有97位棕眼睛,2位蓝眼睛;

(3)我是第三色,A或B居民眼中有97位棕眼睛,1位第三色,1位蓝眼睛。

问题就出在「我不是蓝眼睛」的猜想中,即思考(1)和思考(3)。

在C眼中,如果我不是蓝眼睛,虽然我知道A与B都拥有「棕蓝并存」的信息,但如果我不是蓝眼睛,情况就回到了n=2时的假设,A、B两人都将无法确定对方是否拥有共有知识。

所以,此时对于C来说,他也不能确定B是否知道A(或A是否知道B)拥有「棕蓝并存」的信息。

故而,此时并没有形成真正的公共知识。

同理,当n=4时,在D眼中,如果我不是蓝眼睛,虽然我知道A、B、C均拥有「棕蓝并存」的信息,但如果我不是蓝眼睛,情况又转回了n=3时的假设。

此时,对于D来说,他也不能确定C是否知道B知道A有无「棕蓝并存」的信息。

以此类推,无论n等于几(n>1),都永远无法形成真正的公共知识。

只有旅行家看似「废话」的公开宣言,才能使所有人知道所有人都知道所有人知道。

但是,D知不知道C,真的有那么重要吗?一个隐蔽到不能再隐蔽的微小信息变化,真的能杀掉所有蓝眼睛的人?

事实就是如此。

这就是信息的力量,也是沉默的代价。

当一个社会中,所有人都共知一件事,但无人发声,便无人行动,可一旦有人发声,便能掀起飓风。

这种社会效应与上述逻辑推演有共通之处,李永乐老师在网络视频中讲解「棕蓝眼睛问题」时说:

◆ 李永乐老师对「棕蓝眼睛问题」的解读。

然而,这一情况在现实中并不会发生。

因为没有人能拥有如此严密的逻辑,「所有蓝眼睛必须死」只存在于数学的逻辑实验中。

现实中,如果岛上有多位蓝眼睛的人,他们一定都会觉得:旅行家在放屁。

他们对这微妙的信息变化,毫无察觉,充耳不闻。

站在数学的角度,所有蓝眼睛的人必须死,站在现实的角度,则未必会有人死。

假如我们摈弃道德评价,将岛民的自杀机制理解成一种完美的机制,将岛民的全部自杀理解为一场最大限度的市场效益,那这一完美市场逻辑的运行与完美市场效益的收获,必须有完美的人的逻辑来加持。

然而,现实中不会有完美的人的逻辑(理性人),因为现代社会分工加剧,人与人之间存在信息差。

现实中的博弈,粗略地讲,如果双方均知道对方可能的选择有哪些,就叫「完全信息博弈」,如果无法完全获知,就叫「不完全信息博弈」。

如果一方知道的多,另一方知道的少,就叫「信息不对称」。而专门研究「信息不对称」的学问,就叫「信息经济学」。

信息经济学从博弈论中分支而出,又成为一门独立的学科。

而今,世界上已有10位信息经济学专家获得了诺贝尔经济学奖(2020、2007、2001、1996年度),亦有7位博弈论专家获得了诺贝尔经济学奖(2012、2005、1994年度)。

以美国经济学家、2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)的信贷配给理论为例:

假设一家银行有1000万贷款要放出去,而市场存在100家企业竞争贷款,出现供不应求的现象,这时,银行应该把钱贷给谁?

很多人肯定会想:谁出价高就贷给谁,银行应该提高利率,把机会留给那些愿意以高利率贷款的企业。

但是,斯蒂格利茨教授却认为,那些不惜以极高利率贷款的企业,往往是「喜欢借了又借」「不惜代价也要借」的企业。

现实生活中也是,那些经常借钱不还的人反倒是越喜欢借钱,而那些讲信用的人却很少借钱。

因此,单纯以高利率作为选择企业的标准,结果往往会导致企业无法还款、银行坏账,导致更混乱的经济现象。

这时候,银行就要在「信息」上下功夫。银行要仔细考察100家企业的信用信息,政策机制、社会环境也要监督企业与银行做好信息披露。

1981年,斯蒂格利茨与美国经济学家安德鲁·韦斯(Andrew M. Weiss)合作,将他的理论写成《不完全信息市场中的信贷配给》(Credit Rationing in Markets with Imperfect Information)一文,发表在《美国经济评论》(The American Economic Review),并因此获得2001年的诺贝尔经济学奖。

「信息」在经济学中至关重要。

回到「棕蓝眼睛问题」,岛民获取到完全的信息,便能实现最大的市场效益(自杀);而旅行家的一句公开宣言,也是市场中不可或缺的一种信号。

我们常常说,价格是一种市场信号,它能传递出真实的供求关系。因此,在经济学理论中,如政府管控价格这样的行为,都会使这一信号扭曲,从而影响人或市场的决策。

就如旅行家的公开宣言,如果传递出的是错误信息,岛民只能按照错误信息进行判断。

解决「信息难题」,是经济学的重中之重。正因如此,信息经济学才愈发凸显它的魅力与价值。

为此,「知鸦」特邀著名博弈论专家、信息经济学专家、中山大学岭南学院王则柯教授,以通俗易懂、结合生活案例的方式,带领我们走进经济学的大门,走进「人人都能懂的信息经济学」。■

参考资料

王则柯. 信息经济学平话. 北京大学出版社, 2006.

陶哲轩. The blue-eyed islanders puzzle. WordPress, 2008.

李永乐· 你真的读懂了《皇帝的新装》吗?为什么需要呐喊的力量?. 微信公众号「李永乐老师」, 2020.

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/rkWCoIfZeuJjvDqSrSntcw