转自:https://mp.weixin.qq.com/s/j7UO8odoVu6CnvPPFjZWKQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/j7UO8odoVu6CnvPPFjZWKQ

来源 :鸣金网综合

综合自:央视新闻、现代快报、女神书馆(ID:nvshenshuguan)、牲产队(ID:gh_f74b81dd128a)、法制日报

扫黑除恶多年了,河北唐山还需要再来一次大扫除!

01

先是一绿衣男进入烧烤店,欲对女子耍流氓被拒。

尤其是主犯绿衣男,简直就是一条疯狗,对女孩的殴打没有一点人性。

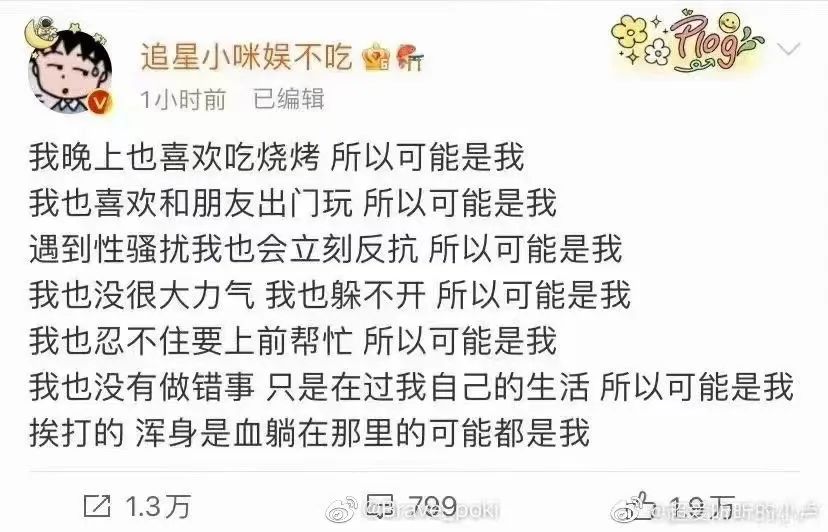

唐山人怕了,无数网友也怕了,因为谁也不知道,下一个会不会轮到自己!

02

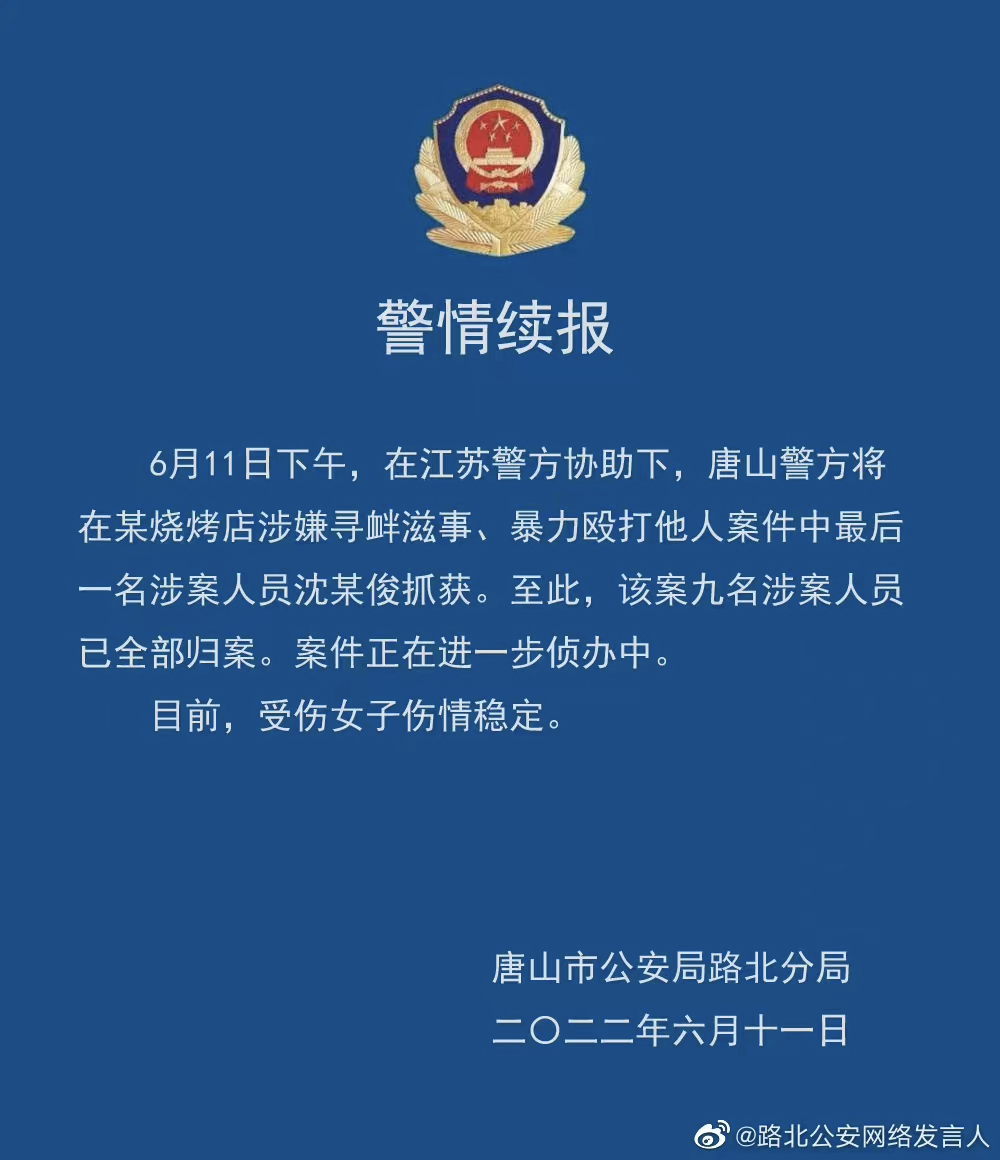

朗朗乾坤,法网恢恢!

至此,9名涉案人员,全部落网。

03

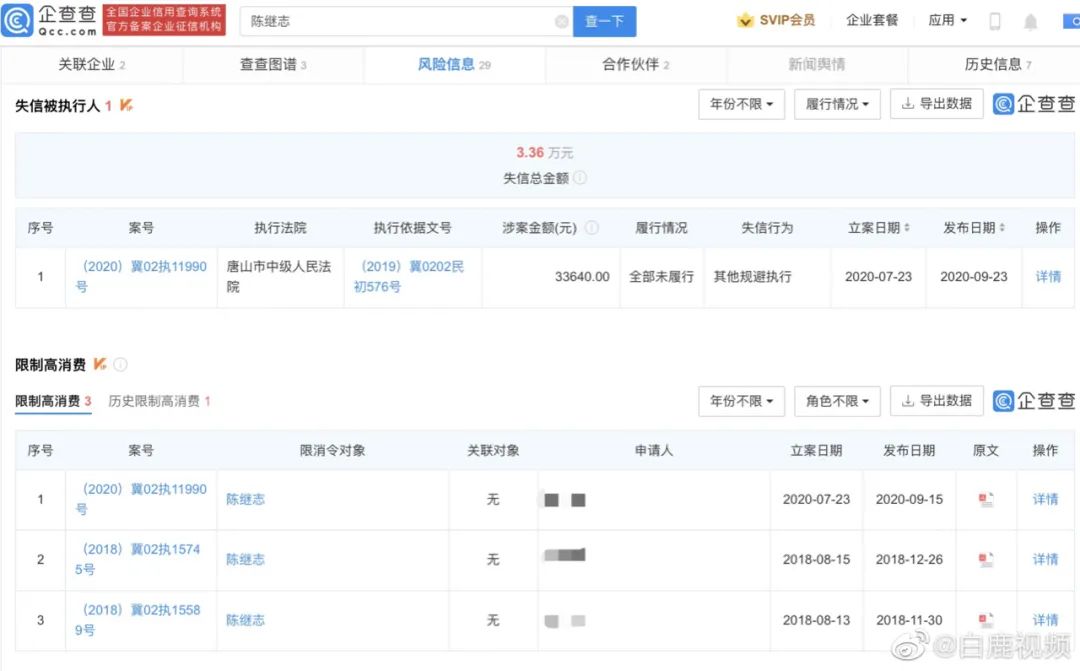

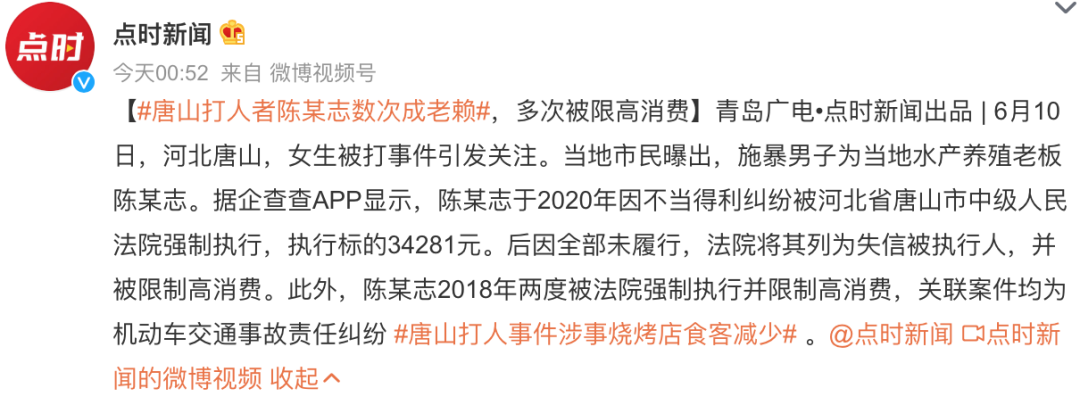

黑恶势力为何竟敢如此大胆?在一个法治社会,是谁给了他们无所顾忌的本钱?

就在唐山烧烤店打人事件冲上热搜后,同属于唐山路北区的另一家蛋糕店店主发布一条视频,实名举报:

在蒙面入室打砸这块,就已经严重触犯了刑法,严重损害了被害人的财产安全。

其中,在我国,入室抢劫,入室打砸,都是严重的刑事犯罪,可以定性为故意毁坏财物罪,判处3年以下有期徒刑,或者寻衅滋事罪,判处5年以下有期徒刑。

终于,在今天中午,无数国人等到了唐山警方预期中的回应:

唐山全市将开展扫黑除恶专项斗争“回头看”,要彻底铲除黑恶势力等社会毒瘤。

但唐山打人事件,不能就此结束,也不该就此结束!

谁纵容黑恶势力,谁就是与人民为敌,与公众为敌!

没有人想成为下一个被施暴的对象,但首先我们需要知道,确实有正义的法律和警方在背后给我们撑腰!

因为这件事,事关所有人!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/kcLJUPcqt1dzJocipxqAGg

作者 / 刘润

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/dR3RZmJu3-kDmqsXVHvChA

繁花似锦。

但又好似镜花水月,空中楼阁。

又好像你账户的浮盈。浮盈,重点不在盈,而在浮。意思是你不离场,这一切都不是你的。

又好像你社交媒体账户上的数据看板。你以为是你在影响世界,其实你只是数据的奴隶,所有关注度其实都是瞬间可以消失的,别人对你的关注也是极度容易转移的。

繁花易逝,就像中产易返贫。别看今夜香槟威士忌,西班牙伊比利亚火腿。明天一把梭哈错了就从头再来了。但更绝望的是,从头再来的身体没了,市场增量也没有了。

(本文由我们原创的视频脚本根据文字特性修改而来。欢迎大家关注我们的视频号鸭!各平台名字均为:@进击的沈帅波)

你有没有思考过一个问题就是猎人总是伪装成猎物的模样出现。

我经常和别人说这句话。

想明白这些,然后你再去看 ,各种场域里嘈杂的声音,噪音和信息。

利好,是猎人诱敌深入的诱饵。

利空,是猎人驱赶分食者的烟雾弹,是围猎的号角。

你得出的结论,或许是别人希望你得出的结论。

极致冷静的思考者,大多是缺少快乐的。但或许这就是他们的快乐。

有时候我想,有一些人各方面都平平,但遇到一个好的原生家庭,一个好的时代,就会过的很好。他之所以遇不到背叛,妻离子散,人间至冷之时刻,或许只是因为运气。

但,我辈显然要在存量中夺食了。

绝不可缘木求鱼,一叶障目。

因为真以假时,假亦真。有时候诱饵是真金白银。有时候号角是佯攻的演戏。

高手,老鸟和新手,菜鸟的区别就在于 他们很少会情绪过度波动,很少就着局部定义全局。他们没有心情去和任何一个人争论对错,以及证明自己智商的优越性,事实上,这是极度愚蠢的。

他们像侦探一样,对事物的判断,需要形成一个证据链。这个链条必须是完整的,互相印证,衔接的。

深度思考,独立判断是艰难且孤独的事。

他远比,视频平台上看两个段子,饭桌上听一点秘闻,难不知道多少倍。

更重要的是,共识一旦彻底形成,基本上是一个生意的末期。(非垄断型)利润薄得只剩下辛苦钱。更可能是辛苦都不赚钱。

到底是赚共识的钱还是非共识的钱,一直是投资家们喜欢争论的话题。

在我看来,共识有几个纬度,一个是广度,就是多少人信。第二个是深度,你看到什么程度的真相,第三个是长度,你推演到了什么阶段。第四个是,是共识本身,还是短期的共识。

那我们举个例子。茅台股价在三五百块钱的时候,市场上还不存在共识,这时候,真正相信的人,是一群非常了解白酒产业的人,以及整天混迹高端饭局的人。只能说从人数上,这是小众的。但赚钱效应将事件推到了下一个阶段,就是共识,到底应该是对白酒产业的深度理解,还是相信茅台是所谓高端人士的社交货币。我想大多数这个阶段进去的人是混淆的。他们赚到钱是因为正好赶上那一波。

那么几波猛涨之后。很多人的价值观就颠覆了。

他们认为只要跟就行。类比你可以看到就是在乱七八糟地方买房的人,本质是一样的。他们以为共识是:房子永远涨。或者以为房子涨的唯一原因就是通货膨胀(他一定是过去一个阶段的主要原因之一,但不是唯一)

于是,你可以看到茅台2000多的时候,很多人绷不住了,开始无脑认为茅台yyds。

如果市场只看基本面,只看企业本身,就能炒股。那么大家都早就发财了。

不看政策,不看情绪,不看资金,基本是没戏的。

那很多人又说,为什么,之前都吹价值投资。我只能说,价值投资理论本身没有问题,但一个综合的场域,要素很多。也许某一次你以为你是因为价值投资而赚到的钱,其实只是有人利用了价值投资。

很多人喜欢看段子做理财,做生意,和买房投资,真的是拿自己一辈子的心血(也可能是运气)下赌注。赌徒的结果大多数都是很糟糕的。

但我惊讶得发现,很多受过高等教育的人,竟然也靠看这些来做判断和决策。

本质上,这是一种思维的懒惰和退化。

投资,是最为艰难的事,他不可以只靠看看段子和APP弹窗消息来做决策。也不可以靠follow一个博主来完成,哪怕是我这种不说假话的。

对于混得更好一点的人来说,你也不可能靠你的下属去扒拉一下百度信息,用那种现有结论再找论据的报告来做判断。

大量只靠被动买房,拆迁,走上8位数,乃至9位数资产的中产,都有可能在未来5-10年回到最初的模样。如果他不能充分认识到自己其实没有赚钱的能力和体系。

我始终认为财富公式应该等于 A社会资源调动能力(可真正调动的人脉关系等)+B资产(各类权益资产,固定资产等)+C现金流 +D 名望(名望不完全等于知晓度)+E 稀缺的能力 + F运气(一种神秘的场外力量)

这五者有一定的循环性,但推动他循环的,只有自驱和自我感悟。

如果用上个人成长(心灵鸡汤)的版本,那还得加上什么幸福感,健康等一系列的,我们暂时还是限定在财经的范畴内来看。

我认为该公式里的每一项,都得有。才能让自己立于不败之地。

当然,这些年我们好像陷入到了只看资产,或者说普通人只觉得房子是香的逻辑里面去。

这么说吧,三套三百万拆迁房,算有钱还是没钱?看你和谁比了。如果你还有高认知,你就能跻身更好的圈子,这些东西给了你一些底气,让你更从容去挑战未来。但如果混日子,那几乎无法归类到有能量的人中去。当然,你可以抬杠说,我不想和别人比。。。同样五套三百万的,五套五百万的,在更上一个层面的人看来,本质是一样的。

当职场的上升空间消失,很多人就打算自己创业了。最怕的就是认知不全的人创业。他将上演世间最强碎钞机的戏码。

创业要解决的事情是千头万绪的,时而是鸡毛蒜皮的,时而是棘手但又放不上台面的,时而又是顶层设计的。你需要反复横跳。

创业的艺术是“妥协”。我更愿意把妥协理解为一种具有难度的技术而不是一个负面的词汇。

此处,我们不啰嗦创业。毕竟这是一个单独的学科。

但是我从未见过,不懂妥协,不具备千头万绪事宜处理能力,抗压能力的对创业抱有天真幻想的人成功。

你吃吃喝喝最后花不了太多钱。投资,创业,可以把你所有的钱都干完。

尤其忌讳,没有摸透门道,就深入虎穴,就把有生力量全打掉的。

知识好像很丰富,但自己赚的只是时代红利,会让人以为自己是靠知识发的财。(注意,我不是说读书无用,恰恰相反,一个独立思考的人必须有完善的知识体系)

首先很多人 ,学的一肚子的其实都是糟粕,比如逢迎,厚黑学,酒桌文化。

还有一些人,学的都是过时的东西。还有人把正规的学科搞成玄学。

其次很多人学的都是不具备生产力的东西,我想劝很多人有空不要吹水自己又收了哪里的猛药,茶叶,以及号称和茅台一个味道的老酒,哪里的串,谁又给你开过光了。马具在铁路时代基本没啥用处。有这空,先把大肚子缩缩小,再和小姑娘装逼,起码不让人觉得烦。

还有不要老是相信你当年混单位那一套,什么大满小满的。这年头,能逮住一个机会就不错了,千载难逢啊 ,必须一把梭哈猛干,还有满不满的,到底多少是满,是这个工作做到年收入一个亿,还是100个亿。类似于天天吹什么“厚德载物”的人往往刻薄是一样的。

如果你认为你获得的一切,是理所应当的。后来者的成功是不对的。你沉溺于一些小资的,有奇怪的优越感的事物上。你不喜欢交更多的新朋友,尤其是年轻的朋友。你不愿意脏了你的手,去做具体的事情。你既没有心思认真系统学习一些东西,又喜欢看段子来理财和投资。总觉得自己离张一鸣的差距只是运气,你并没有把所有的不服气化成一种切实的动力,但你总认为自己可以再干一把大的,那你离返贫并不遥远。

Good Luck 好好睡一觉,梦里什么都有。

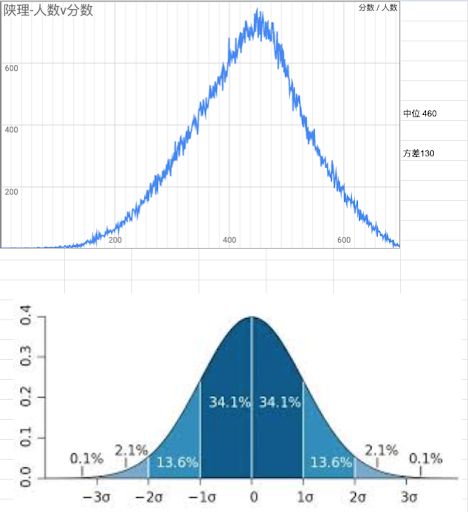

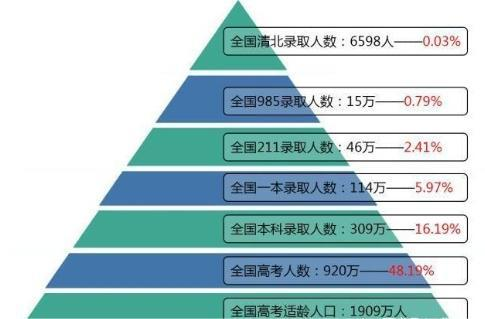

正值一年一度的高考,这是中国特有的社会现象,提笔写下这段文字,给大家聊一聊我们这个社会资源分配的逻辑。

读书可以改变命运吗?

如果在中国,答案毫无疑问是肯定的。

原因很简单,中国几千年的传统都是按照读书——或者说按照掌握知识的能力来分配资源,这是全世界独一无二的现象。

1 万般皆下品 唯有读书高

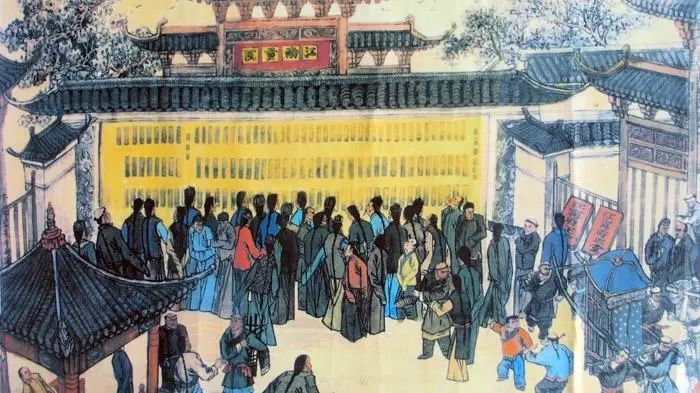

早在明清时期,欧洲人来中国觉得最不可思议的现象就是——这个国家居然是根据读书考核的成绩来分配权力。

这个读书与考核就是指的是科举制度。

葡萄牙人曾德昭的《大中国志》详细地记录了科举的全过程,并且评论道:“从学生头次赴考,直到最后考取博士,是这个国家的头等大事。因为学位和职位带来的名利,都取决于这些考试。”

他的描绘背景是针对欧洲权力分配制度的不满。在欧洲,权力的获得是靠着家族的世袭或者教会神权的指定;而在中国,权力的获得则是靠着一套完整的科举制度。因此,西方人几乎无例外地认为科举是最公正、最平等的选才方式。

这里简单讲一讲中国古代的科举制度。

科举制度,又称科举,是中国古代通过考试选拔官吏的一种基本制度。它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,持续了1300多年。

我们以明清为例。

明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

首先必须是生员(秀才)才有参加乡试的资格,而要获得生员(秀才)也要经过三轮考试——也就是县试、府试与院试。顾名思义,要获得秀才的资格,要经过县里的考试,府里(明清一府相当于现代的地级市)的考试,最后还要通过特定的“院试”。

县里的考试由知县主持,府里考试由知府负责,院试则由省学政负责(相当于省教育厅厅长)。

这三轮考试通过之后,就能获得秀才的资格,换句话说获得官方认可的“读书人”,这个官方认可的“读书人”是有很多实实在在的好处的。

首先是见官不拜——古代一般老百姓见到官员是要下跪磕头的,但是如果是秀才就可以免掉这个礼仪,只需要拱拱手就行了。

另外,秀才还可以免税、免除徭役,相当于政府出钱补贴秀才的生活费。更为重要的是,秀才具有各府、州、县学读书的资格,而这些政府设置的学堂是全免费的,包括伙食都是由地方政府提供。

然后就是秀才可以参考正式科举的第一轮乡试,乡试地点一般都是在各省省会城市,由中央政府选派有名望的大臣担任正副考试官(这个正副考试官是个香饽饽,古代官僚系统有无数人挤破头都想干这个考试官,原因我们后面来说)。

乡试每三年一次,通过这个考试就叫举人。说起来很简单,但是中举的难度极大。

明清时期,每年获得秀才资格的人数大致是2万人,但是举人名额每年只有1100人左右——大致是每个省有50—100个名额,也就是说,你只有成绩达到全省前100名之内,才有中举的可能性。

成为举人之后不但有了做官的资格,而且举人的特权远胜秀才。

1、免除徭役,不纳税。这一条适用于举人整个家庭(秀才只是针对本人),包括其门下家奴。这一条可以说是封建王朝积累财富的不二法宝,因为农民之所以赤贫是因为他们不仅要纳税,还要服徭役,而成为举人之后就是地上长的东西和做点什么产业赚的钱都是自己的。

最为重要的是,举人免税的权利可以覆盖整个家庭,所以,就有很多自耕农会主动将田产投献到举人名下,以免除赋税,这样举人就可以轻而易举成为地主。

2、可以豢养家仆奴婢。卖身为奴的人算你的财产,他们也不用服徭役纳税。

3、见官不避。举人无论有没有当官,名义上都是地方官的同僚,所以见官不避,以礼相称。普通老百姓见官不避是重罪,杖责到流刑不等。

4、功名抵罪,犯了罪可以用功名折抵刑罚等级。这一条就是说,除非大奸巨恶,否则只要有个举人功名,基本就死不了了。

5、过堂不用刑,不下跪。除非革除功名,否则衙门是不能对举人用刑审讯的,最多就是吓唬吓唬,吓唬不住那就是真没办法了。所以古代大多数诉讼,有功名的人都比较占优势。

除了上述明面上的权利,成为举人之后还有一个巨大隐形的福利。

那么这个巨大隐形的福利是什么呢?

别急,我们先来看一段《范进中举》的精彩描写。

正待坐下,早看见一个体面的管家,手里拿着一个大红全帖,飞跑了进来:“张老爷来拜新中的范老爷。”说毕,轿子已是到了门口。胡屠户忙躲进女儿房里,不敢出来。邻居各自散了。

范进迎了出去,只见那张乡绅下了轿进来,头戴纱帽,身穿葵花色圆领,金带、皂靴。他是举人出身,做过一任知县的,别号静斋,同范进让了进来,到堂屋内平磕了头,分宾主坐下。张乡绅先攀谈道:“世先生同在桑梓,一向有失亲近。”范进道:“晚生久仰老先生,只是无缘,不曾拜会。”张乡绅道:“适才看见题名录,贵房师高要县汤公,就是先祖的门生,我和你是亲切的世弟兄。”范进道:“晚生侥幸,实是有愧。却幸得出老先生门下,可为欣喜。”

张乡绅四面将眼睛望了一望,说道:“世先生果是清贫。”随在跟的家人手里拿过一封银子来,说道:“弟却也无以为敬,谨具贺仪五十两,世先生权且收着。这华居其实住不得,将来当事拜往,俱不甚便。弟有空房一所,就在东门大街上,三进三间,虽不轩敞,也还干净,就送与世先生;搬到那里去住,早晚也好请教些。”范进再三推辞,张乡绅急了,道:“你我年谊世好,就如至亲骨肉一般;若要如此,就是见外了。”

范进方才把银子收下,作揖谢了。又说了一会,打躬作别。胡屠户直等他上了轿,才敢走出堂屋来。

张乡绅大致属于县里的土豪,他来拜访范进,势利的胡屠户“躲进女儿房里,不敢出来”,而且聚在范进家里的邻居各自散了——这个出场就可以看出这个张乡绅在当地很有威势。

但是很有威势的张乡绅也要专门上门来巴结刚刚中举的范进,不仅送银子还要送房子,堪称很是下了血本。

为啥张乡绅要专门巴结一个举人?

我们把上述举人的权利梳理一遍就可以发现,这些权利对于当地很有影响力的乡绅而言,其实意义不大。

另外,就算是中举之后就有做官的资格,但是僧多粥少,朝廷每年也不会有上千个官职空缺满足所有举人的需要,最为重要的是,范进中举已经53岁了,未来无论是做官还是参加更上一层楼的会试可能性都不大。

那么,张乡绅巴结范进图个啥?

张乡绅图的是范进中举之后获得的人脉圈!

首先是主考官就自然成为范进的“老师”,然后是本省同届考上举人的人就成为范进的“同年”,以上是直接关系,还有间接关系也就是以“老师”为纽带,这位“老师”的“同年”与学生们。

以上三种关系在古代是十分亲密的关系,属于只要开了口,怎么也得帮忙的关系——如果不帮,差不多这个人在官场的口碑就会直接崩塌。

按:张乡绅与范进扯上个关系就是范进的老师——也就是这一轮乡试的主考官是张乡绅爷爷的门生,就因为这么拐了几道弯的关系,张乡绅也能毫不脸红声称与范进是世兄弟。

由此可见,只要中举之后,要找官场疏通路子,只要通过老师、同年几条脉络去梳理,一般都能七拐八拐扯上关系。

大家想一想,只要中举,就拥有一个至少是省部级领导的“老师”,然后就是全省考试前100名前途无量的“同年”,最后就是老师的人脉圈,这是何等强大的人脉圈子!拥有这样人脉圈子的举人甚至是一般地方官(包括知府、知县)都轻易不敢得罪。

这就是张乡绅主动贴上去给范进送钱送房子的逻辑。

古代所谓的“官官相护”说白一点就是同乡、同年、老师等三种人脉圈组成的官场网。

以上就是举人的红利。

乡试之后就是会试和殿试,这两项考试都在京城举行,正常情况也是三年一次,录取名额在三百人左右,通过考试者叫做进士。会试由朝廷最有名望的大臣担任主考官,而殿试则是皇帝亲自在皇宫里考试。

进士与举人相比差距更大,举人有做官的资格,但是一般只有部分举人能当官,而且只能做8—9品小官,非常优秀的能做到7品(正县级)。

而进士是科举考试的最高功名,殿试实际是进士的三个级别划分,包括一甲前三名,称为“进士及第”,依次为状元、榜眼、探花,二甲称“进士出身”,三甲若干名,称“同进士”。而进士必然得到官位品级和授官。

进士做官就是7品起步,明清定例,非进士不入翰林,非翰林不得为大学士——大学士在明清就是宰相,官员的顶峰。

清代名人左宗棠是一个奇葩的例外,左宗棠是举人出身,几次参加会试都名落孙山,后来因为收复新疆的功绩被朝廷任命为东阁大学士,军机大臣,差不多已经是人臣顶峰。

但是左宗棠对自己举人出身耿耿于怀(非进士不得为大学士),甚至给朝廷上书,要辞去所有官职参加会试,满清朝廷当然不可能同意,最后特旨赐左宗棠“同进士”才算是解决了这位名人的一项心结。

这里简单说一下为啥古代官员挤破头都愿意去担任科举的主考官,原因很简单,如果是乡试主考官,那么干一届就是所有举人的老师(全省成绩前100的人才),这些人未来不管取得怎样成就,这个老师名义终身不变!

会试更是抢手,干一届会试主考官,也就是成为全国这一届所有进士的老师,一届进士未来出一批地方实权官员或者中央大员是大概率事情,想象成为这票官员的老师未来可以享受多少红利。

以上就是中国科举制度的介绍,简单总结一下,中国古代权力以及社会资源的分配是按照读书成绩来划分的。

获得官方认可的读书人(秀才)就有了分配社会资源的资格——包括见官不拜,免税、免除徭役,免费去官方学校读书;然后成绩更好就能成为举人,就能获得更多的资源分配,最后是进士成为资源分配的金字塔存在。

所以,在中国古代,读书是否可以改变命运根本就不是一个问题。

西方国家在工业革命之后才产生了一句名言——知识改变命运,这句话强调的是个人掌握知识之后就能在工业社会获得更多机会。

而在中国读书价值显然更高,我们的名言是万般皆下品唯有读书高——读书是超越一切的存在。

2 性价比最好的选择

到了现代中国,同样是遵循根据读书成绩来分配社会资源的逻辑。

这里有两个原因。

其一,中国几千年传统的强大惯性,让读书人在社会中拥有超然的地位;

其二,新中国成立之后,就干掉了食利阶层,让根据读书成绩来分配社会资源没有任何既得利益阶层阻碍。

但是因为建国初期我们教育底子太薄,1949年全国毕业小学生只有67万,所以在前30年,我国主要就是普及基础教育,也就是中小学教育。

列一组数据:

1951—1956年,小学毕业生从100万增长到500万;

1957—1968年,初中毕业生从100万增长到500万;

1971—1976年,高中毕业生从100万增长到500万;

对大学毕业生的培养主要是在改革开放之后。

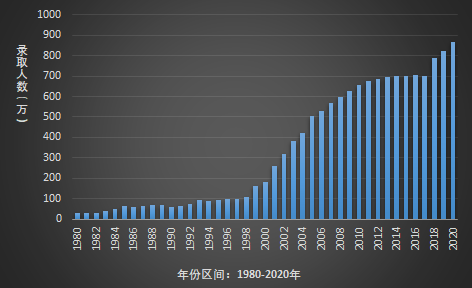

1980年——2020年大学生招生人数

1980年——2020年大学生招生人数

1980年我国招生大学生才28万,到了2020年这个数字变成867.5万,增长31倍!

现在社会上但凡好一点的工作大学毕业已经是基本门槛,更好的工作则需要更好的院校(985、211)或者更优秀的学历(研究生)。

写到这里,可能有人会说,在其它国家也是这样啊,大学毕业生相对非大学毕业生就能获得更好的工作。

表面上看好像是这个道理,其实,大家不明白中外之间教育有一个本质的区别——中国教育是独一无二的普惠制。

这个普惠制包括全国统一使用同样教材,学生参加统一高考根据分数线上不同学校,对于贫困地区优秀大学还有绿色通道(降分录取),大学以公立学校为主,国家对大学生提供大量补贴,所以中国大学基本做到学费白菜价(一年几千元),住宿白菜价,对于贫困学生还提供免息助学贷款与生活补贴。

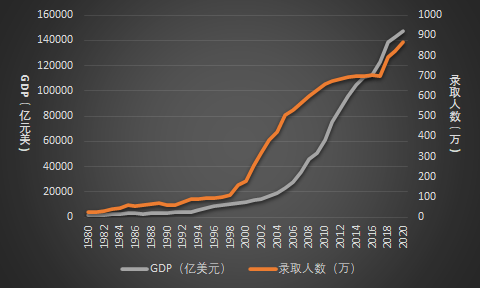

最为重要的是,中国大学招生人数是与经济增长相匹配的——经济规模越大,招生人数就越多。

中国历年大学生招生人数VS中国历年GDP

(1980年——2020年)

这两个曲线是基本匹配的。

因为我们教育普惠制+根据读书成绩来分配社会资源,所以,在中国读书是性价比最好的选择,没有之一!

读书改变命运不是一句口号,而是实实在在的现实。

中国一个孩子如果老老实实读书,那么就有很大概率接受高等教育,同时高等教育的成本即使是贫困地区家庭也是可以承受的,最为重要的是,一旦接受高等教育,因为中国这几十年突飞猛进的经济高速增长,那么毕业就能获得一份相对比较好的工作!

在中国,还有比读书更容易改变命运的选择吗?

没有!

所以,在中国老老实实读书就是无风险收益最高的选择。

同样因为这个原因,在中国搞市场化很高的体育运动就是非常悲催(国家一包到底的专业体育例外),原因无他,就是因为搞专业体育风险太大,与读书相比性价比太低。这就是中国足球成绩越来越差的本质原因。

中国有一个很奇葩的现象——这就是中国经济发展越快,高校录取比例越高,青少年常年踢球人数就越少。

在1990年—1995年,我国常年踢足球的青少年数量达到历史最高65万人(同期大学录取人数是90万左右);1996年—2000年下降到61万人(2000年大学录取人数跃升到200万);2000年—2005年,青少年踢球人数迅速下滑到18万人(2005年大学录取人数超过500万);2007年,青少年踢球人数更是急剧下降到3万人(2007年大学录取人数为566万);

现在呢?青少年踢球人数只有5000人(同期大学录取人数达到1000万人)。

青少年踢球人数下降,直接导致我国注册足球运动员人数急剧下降,列举一组2020年亚洲各国人口与注册足球运动员的数据。

澳大利亚2568万人,注册球员195万人

日本12622万人,注册球员100万人

伊朗8399万人,注册球员45万人

韩国5178万人,注册球员35万人

泰国6980万人,注册球员20万人

越南9733万人,注册球员5万人

中国141300万人,注册球员0.8万人

所以,在90年代中国足球还算是亚洲一流,2002年还能进入世界杯,但是在此之后就一年不如一年,现在连越南都打不过了。

这也是按照读书成绩分配资源模式的一个副产品。

3 中国与西方教育的区别

但是国外不一样,以美国为例,1991年美国GDP大致是6万亿美元,当年大学生入学人数大致是1400万人,到了2020年美国GDP达到20万亿美元,但是同年招生人数是1500万人,GDP规模增长3倍半,但是大学招生人数基本不变。

光是招生人数美国就与中国有本质区别——我看了中国改革开放以来的数据,中国GDP增长3倍之后大学招生人数一定也增长3倍以上。

更何况西方发达国家是双轨制教育,公立教育免费但是水平很一般,而私立教育水平很高,但是门槛也很高(学费昂贵)。

英国伊顿公学等5所私立学校考上牛津、剑桥名校的人数相当于全英国1800所公立学校的总和,英国私立学校每年招收人数只占学生总人数的7%,但是这7%毕业生要占据英国80%精英阶层份额(包括国会议员、高级医生、官员、律师等)。

伊顿公学

伊顿公学

美国非教会私立学校只占美国总学校人数的1.3%,但是这些私立学校有30%学生可以进入常青藤等一流名校。但是美国公立学校进入常青藤的比例还不到0.1%。

简单的说,在西方发达国家只有精英阶层家庭的孩子才能接受良好的私立教育,普通家庭只能接受水平很一般的公立教育,这种教育水平差异必然导致未来资源分配的差异。

最为重要的是,西方发达国家不管经济如何增长,每年在国内录取大学生的数量基本没有变化,在精英阶层家庭的孩子垄断大部分高等教育资源之后,给平民家庭留下的高等教育份额自然就严重不足。

这也是西方贫困家庭愿意让孩子去从事体育、娱乐等工作(西方国家体育、足球明星基本都出自贫困家庭),在读书之外去搏一个万里挑一的机会。

所以,表面上看好像西方国家也是受教育越高分配资源越多,但是它们基础教育的模式与中国还是有本质区别。

但是,中国这种根据读书成绩来分配社会资源的模式也有一个问题——经济增长(做大蛋糕)的压力很大。

一旦经济增长与待分配的读书人不匹配——也就是需要分配的读书人大于可分配的社会资源,国家的压力就会非常大。

远一点的例子就是70年代的知青下乡,近一点的例子就是今年经济下行压力大,而今年毕业的大学生将超过1000万,所以国家压力空前巨大。

2015年权威人士指出,未来中国经济大致是一个L型的走势——也就是经济增速会下降,后面几年中国经济增速果然从9%左右下降到6%左右。经济增速下降带来的结果就是可分配的蛋糕变小,但是每年毕业的大学生数量不但没有减少却在进一步扩大(招生人数增加)。

怎么办?

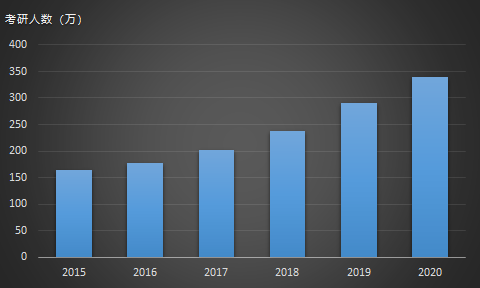

所以从2015年开始,全国兴起一股考研热,考研人数节节攀升。

2015年—2020年考研人数

2015年—2020年考研人数

为什么大学毕业生突然开始热衷于考研?

原因很简单,中国大致还是一个按照读书成绩分配资源的逻辑。考上大学大致相当于一个秀才,读研就是举人,一流大学一流研究生专业大致就相当于进士——成绩越好,获得好工作(获得更好的资源)机会就越大。

前面我们讲张乡绅为啥要巴结刚刚中举的范进?

原因就是张乡绅看中了范进中举的人脉圈,包括老师、同年等等。

考研也有相同的逻辑。

一般来说,研究生导师大都是这个领域的学科带头人(或者是全国,或者是当地,根据学校档次而定),是细分领域的权威专家,其人脉资源是相当可观的——也许导师组一个饭局就能让学生获得一个理想的工作机会。

有这样的导师为后盾,自然机会比一般应届本科毕业生好得多。

当然普通本科大致是通识教育,而研究生才能真实对特定专业有更深的认识,所以无论是学识还是人脉,研究生都比普通本科生更有竞争力。

很多家长比较热衷于将孩子送国外去读研,这个看上去很高大上,其实真实效果未必有国内读研好。

一方面国外读研就放弃国内读研的人脉,另一方面国外人文系专业在国内基本没啥用处,比如在英美读法律专业——英美属于海洋系法律,与中国大陆系法律基本架构就有本质的区别。你就是把英美法律吃得很透,到了国内如果要继续从事法律工作,基本要从头学过。类似的还有金融等等。

4 读书改变命运

最后再说几句。

可能有人羡慕过去秀才、举人、进士的待遇,认为现在的大学生、研究生还不如过去。

这个问题我们要一分为二来看。

明代人口有2亿,清代人口顶峰时期达到4亿,每年秀才人数只有2万,每届举人1100人、进士300人;现在每年毕业大学生上千万,硕士研究生50万+,博士5万+,虽然工业社会GDP规模远超过农业社会,但是分配的人数也超过几百上千倍,而且现代社会是不能搞特权的。

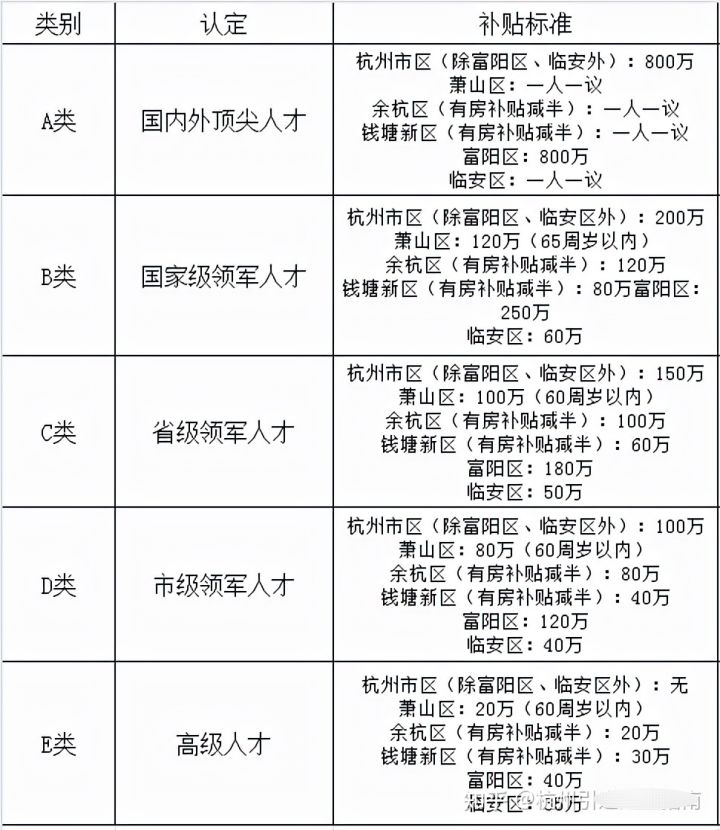

另外最近几年各大城市搞的人才新政,只要是大学毕业生,学历越高地方政府给的待遇越好,到了985大学博士这个级别基本也是要给房子给丰厚的安家费的,这也说明,中国现代社会基本还是遵循根据读书成绩分配资源的逻辑。

杭州人才新政

另外我们还可以这样看,如果你高考成绩能进入全省100名之内(古代举人选拔标准),能读什么学校?绝对是一流优质大学,这样大学然后又能读一个研究生毕业,基本也是社会上的精英阶层了,其社会地位绝对不会比过去举人低——比如饭桌上正处级甚至副厅级领导遇到一个985大学的博士,这些领导一般也会对这个博士非常客气。

同样,如果你在一流大学读研水平能达到全国300名之内(古代进士选拔标准),放到社会上也绝对是精英中的精英,其未来成就也不会比过去的进士差。

最后祝所有考生高考顺利,未来是成为秀才、举人或是进士,高考就是一个分水岭。

但是不管怎么样,请记住,在中国读书是真的可以改变命运的。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/EsiUui1DqLgTpB9uDuPtrg