◎作者 | 杨弃非

◎来源 | 城市进化论(urban_evolution)已获授权

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/yEh-8QD8pDWMG1QVTi7-Qg

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

◎作者 | 杨弃非

◎来源 | 城市进化论(urban_evolution)已获授权

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/yEh-8QD8pDWMG1QVTi7-Qg

昨天的文章我们提到了以后的鸡血市场规模大约在10万左右,这里的数字基于新政后的自招人数和名额分配路线的人数预估。

引起了家长的疑惑,如果每届真的只有这个数量的学生需要倍优,或者说需要外餐机构学一些超纲内容;那么自己家孩子适不适合走这条路,有没有必要学那么多不必要的课程就真的应该好好思考一下了。

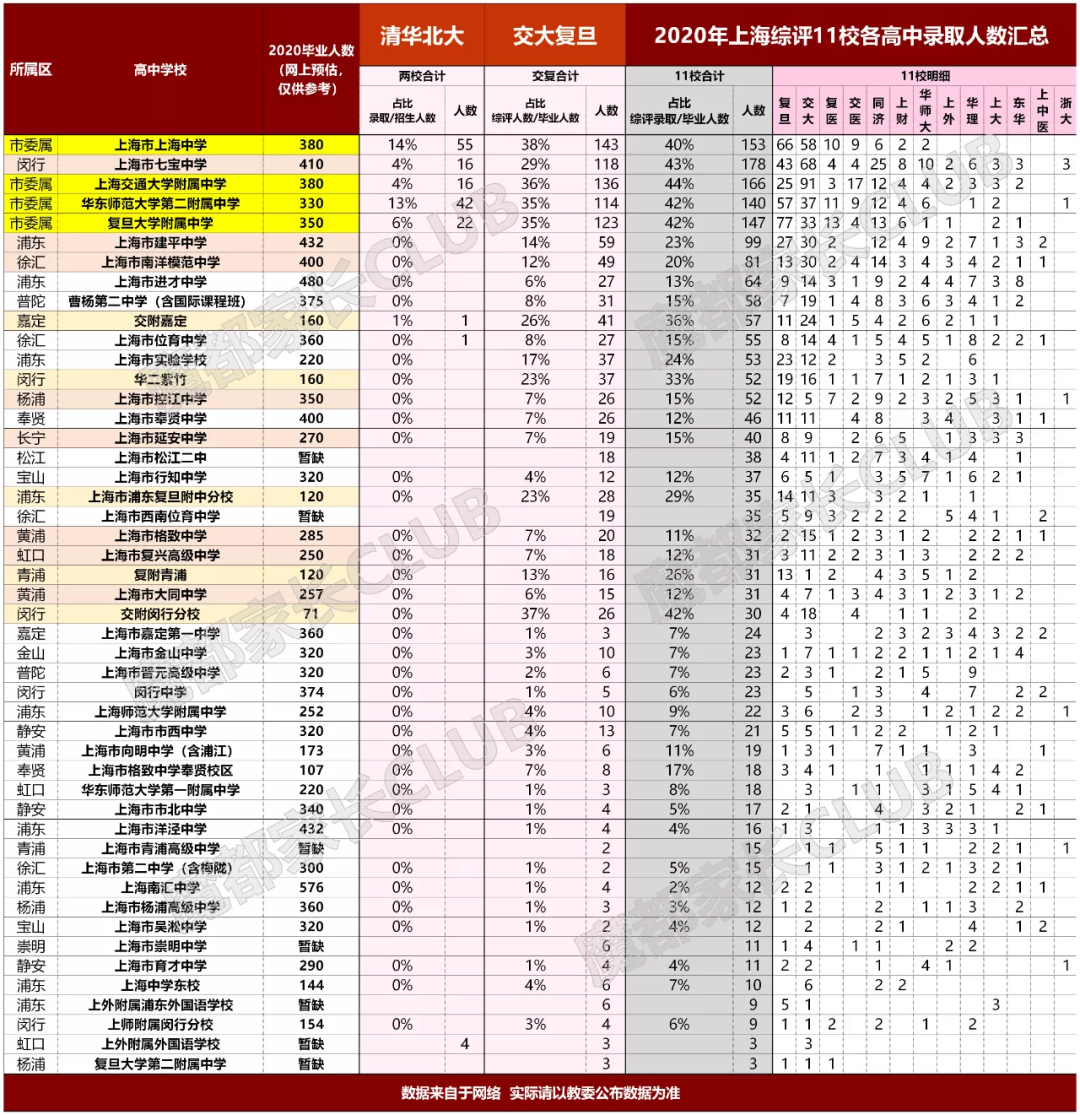

拿高考举例,以下是2020年5万+高考生中通过综评或者0志愿等其他方式拿到11校高校门票的数据。 合计约2100人左右。

(数据来自于网络,仅供参考,如有错漏请轻拍)

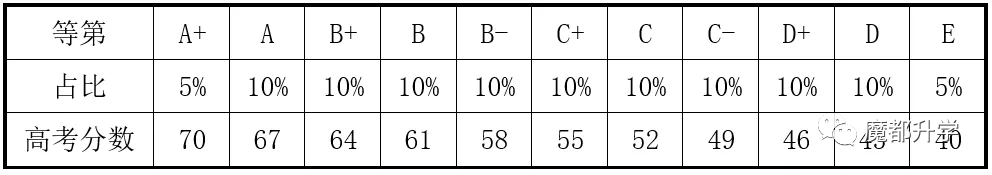

什么概念呢?就是他们在高考以外又进行了一轮符合高校要求的额外的综合评价测试。

除掉清北的160个顶级中的顶级选手不谈,大家可以很明显的看到,交复在上海招生的1600个学生中,约1300人录取人数在综评部分。这1300个牛蛙需要参加完高考以后额外附加综合课程内容。

这1300学生占交复录取人数的80%,占整个综评人数规模的57%左右,主要以四校+七宝提供生源(合计提供634人,占比48%);四校附属提供151人,占比约12%;八校除七宝中学外,提供206人,7校合计占比16%。

如果我们拿高考综评录取的人数和中考自招的人数进行大致对比的话,我们会很容易发现,数字基本是吻合的。

其中

四校根据自招新政,65%的生源来自于名额分配,35%的生源来自于自招加裸考。这里教委原文的大致意思说:自招人数的红线在15%,四校可以有部分上浮。

虽然至今没有任何新的政策和关于四校自招的更新消息,但是我们依然可以根据每年四校的招生人数做大致的预估,得到数据如下:

四校每年招生1450人左右,其中名额分配占65%,约940人

如果四校严格按照15%的自招红线招生,那么预估自招门票220张。

如果四校把自招人数上限上浮到30%,只留5%给裸考,那么预估自招门票430张。

同样的,四校附属和8校每年招生3600个。按照新政,自招人数严格按照15%的红线走的话,预估人数在540个。

把以上数据合计,我们得到的数据如下:

也就是说每年除去初三6月的中考裸考外,新政后能通过自招进入牛校的人数约在800-1000人左右,通过名额分配路线进牛校的人数大约在2700-3000人左右。

很多家长说,鱼妈,我才小学。我进来看看要不要补课,怎么补?你给我看中考数据,高考数据是不是太远了?

但是我想说,如今小升初摇号,即便有一些不一样的渠道,渠道也越来越窄。在这样的大环境下,小升初战场几乎只对部分神牛小群体有一定意义。

对于绝大部分家庭来说,小升初的考级关卡已经取消。提前了解现如今的中考高考政策,会给自己相对明确的学习路径和学校目标。

如果四校、四校附属、八校不扩招的情况下,能够提供的自招门票按照上面计算的总数约在800-1000张左右,占未来每届约15万中考人数的0.5%。

那么大家就要想清楚自己的定位,我们的孩子究竟在不在这0.5%里面?

如果不在,那么花大精力大价钱鸡血奥数超前英语的意义在哪里?

四校的自招或许需要奥数竞赛水平的孩子,但是人数相对有限,竞争内卷严重。为了拿到不足500张的自招门票,孩子除了数学以外,更加需要语文英语物理等科目的强力加持。

要知道,她们在鸡血这些额外内容的前提是中考手稳超高分,提前完成部分高中学习内容为基础的。

以往这个人群可以通过周末,暑假进机构补习班弯道超车来完成鸡血晋级。

现如今,根据“双减”政策,她们必须在平时完成校内作业的基础上完成机构课程。周末必须靠自己自学来完成超前任务。

部分人可能有家长加持。绝大部分学生必须靠自己来解决。碰到难题以前有作业帮,小猿搜题,机构老师可提供支持,现在就基本只能靠盲打自学了。

在这里,我诚心呼吁大家,给这群孤独上路的孩子一点空间,不要老盯着她们各种八卦,各种莫名其妙的举报,人家不过是读点书,比绝大部分走中考裸考路线的孩子来说

除了中考九门,要额外多搞5门高中

以前可以外餐机构,现在基本只能靠自学

自招门票数量还被砍了一大半,出口极其狭窄

竞争内卷压力巨大

他们的考学道路绝大部分走中考裸考+名额分配道路的学生来的艰险的多。

如果说以前的考学是高速公路飙车竞赛,比谁的马力强,外挂牛;那么新政以后,直接进入丛林越野攀岩模式,除了学习能力外更需要超强的适应和生存能力。

恳请大家把重点放在自己学业上,良心竞争,切勿相互踩踏。”双减”以后,大家都已经回到了原点,不要再次内部倾轧、相互伤害了。人生不易,且行且珍惜。

以上是题外话,除了为了4校自招门票的强内卷军备竞赛外,八校自招的孩子和四校附属自招也需要超前学习,只是内容和难度相对较低。

再下一档,各个市区重点学校自招的难度相对有限,仅在中考裸考的基础上,适当拓展。

所以,如果没有绝对的实力和信心,对于处于头部的牛蛙群体来说,未来的考学道路还是异常艰辛的。

那么,大家就要做好自己的定位,来认真思考自招的9+5的模式(9门中考+语数英物化5门超前,根据双减政策,没有机构加持)的孤独上路是否真的适合自己。

而对于绝大部分没有必要选择这条路线的家长来说,安心排队跟着国家政策进学校认真完成9门学习,一样可以在中考阶段凭裸考成绩和名额分配拿到宝贵的八校、四校附属乃至四校门票。

显然也是好事!

如果拿现如今牛蛙群做的学习程度统计对比,我们可以发现

小学每届鸡血人数约1.5万人(奥数在读,英语在读),和总体高考进入双一流,中考进入每个区的市区重点的人数大致相当。

小学阶段数学进入各个机构高端班,英语提前学到中考的人数约2000-3000人,和中考名额分配八校+四校附属,高考综评人数大致相当。

小学阶段数学进入各个机构顶级班,英语进入高中甚至完成高中或者大学阶段学习的学生在600人,和自招拿到四校门票,综评进入交复和清北的大致人数相当。

那么,在赛道已经逐步清晰的当下,未来需要走怎样的道路,全在于孩子和各自家庭的自我定位。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/3RlcyhXD-0fEF5vK_Aq2bg

注:以下数据经人工统计完成,旨在数据分享,不对任何高中做出评价。若有错漏,欢迎指正。

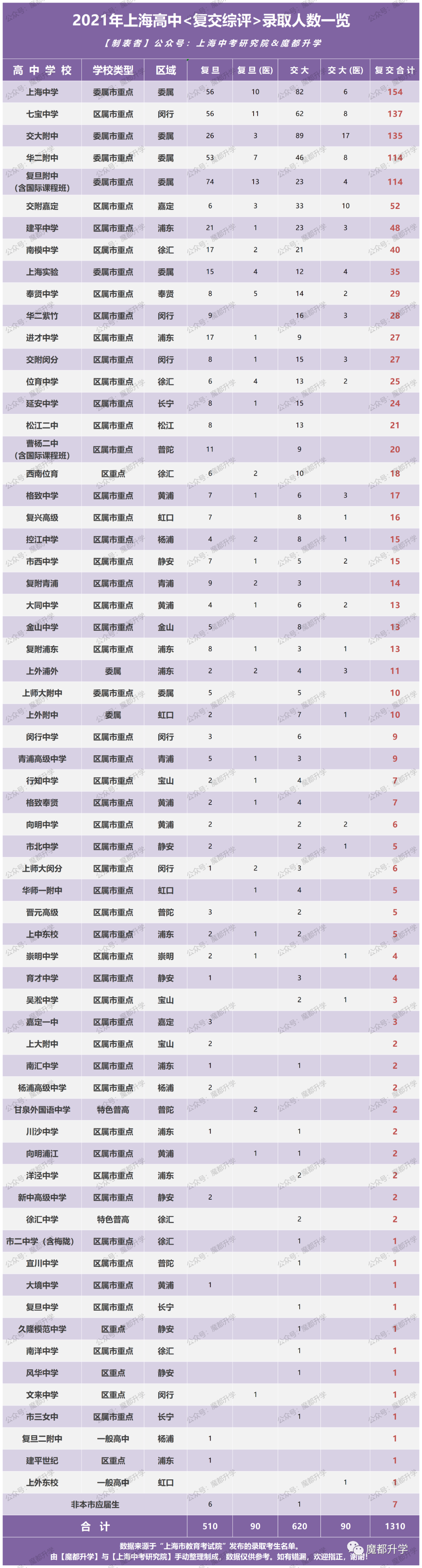

2021年上海高中11校综评录取人数总表

2021年上海高中复交综评录取人数总表

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/-Jylb5PTlBL_uOhhb6PDGA

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/3Rxq7qoQgz0nvVfbxYRY3w

之前我们为大家介绍了平行志愿的填报方式。

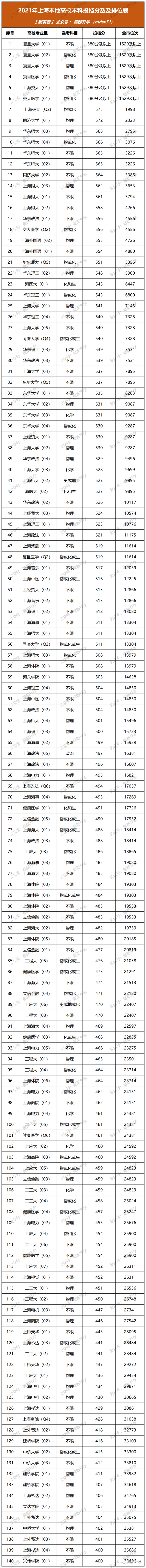

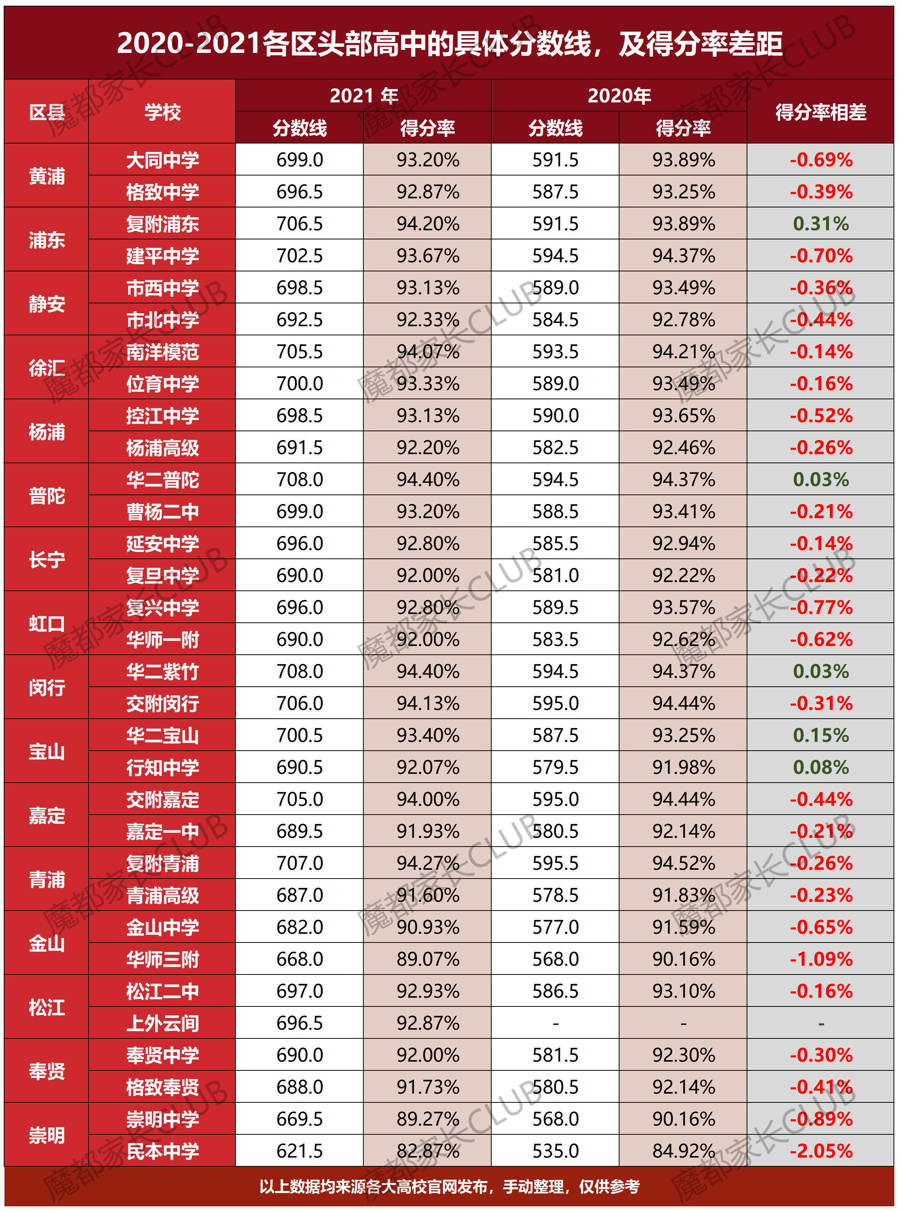

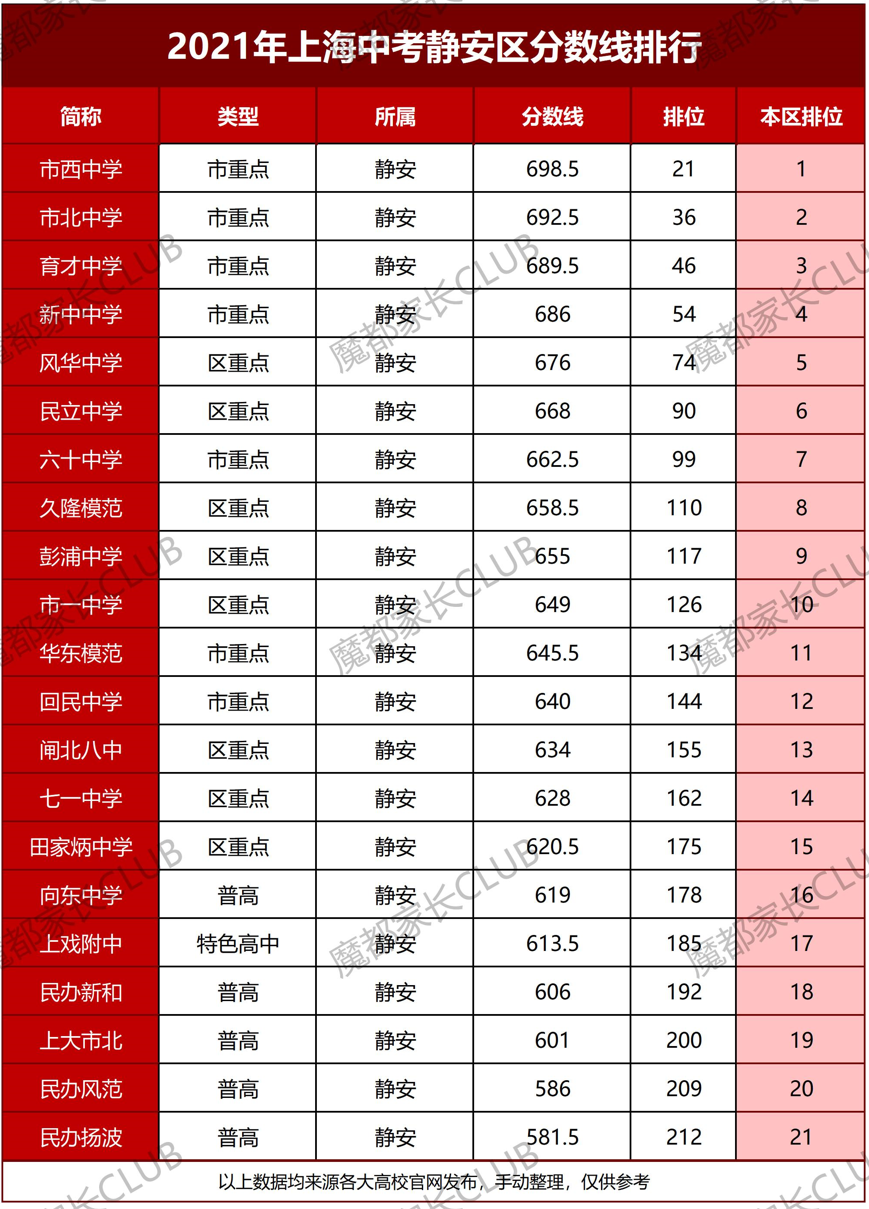

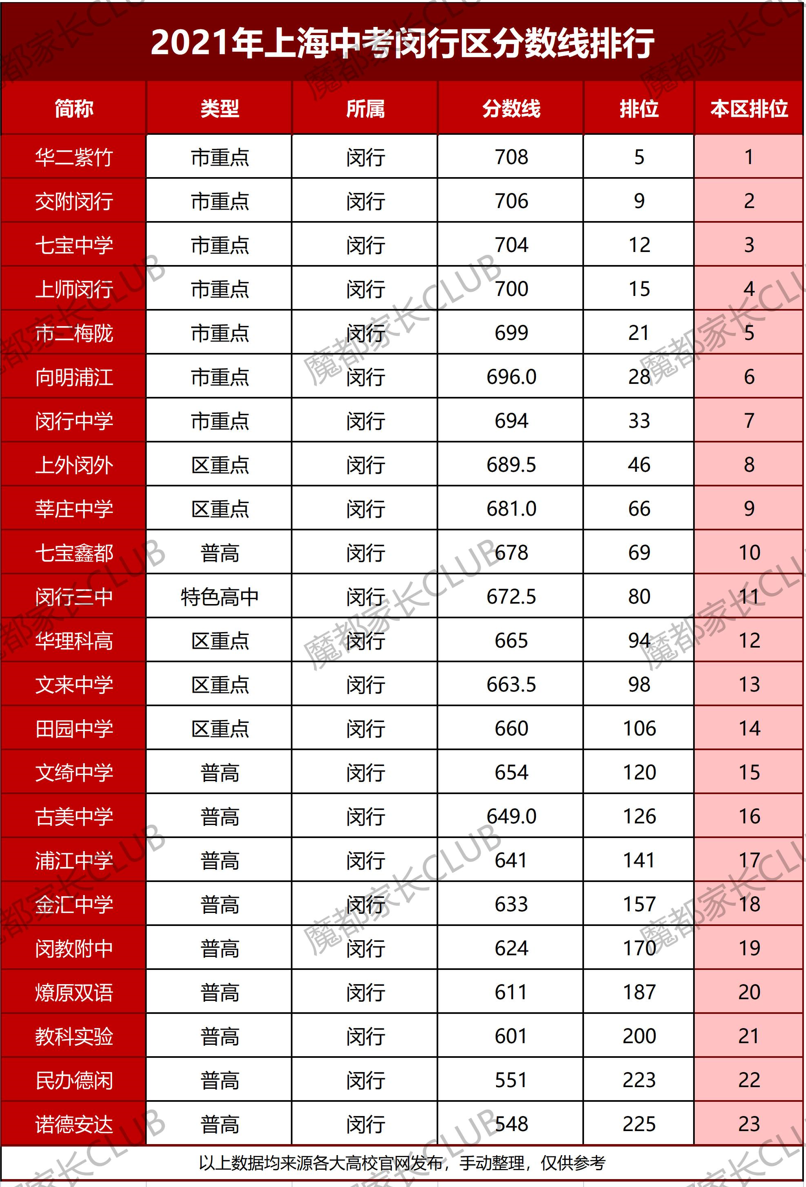

今天来我们就2021年平行志愿的分数线,为大家制作的一系列分析表格,供大家参考,了解在平行志愿分数线下全市以及各区的趋势。

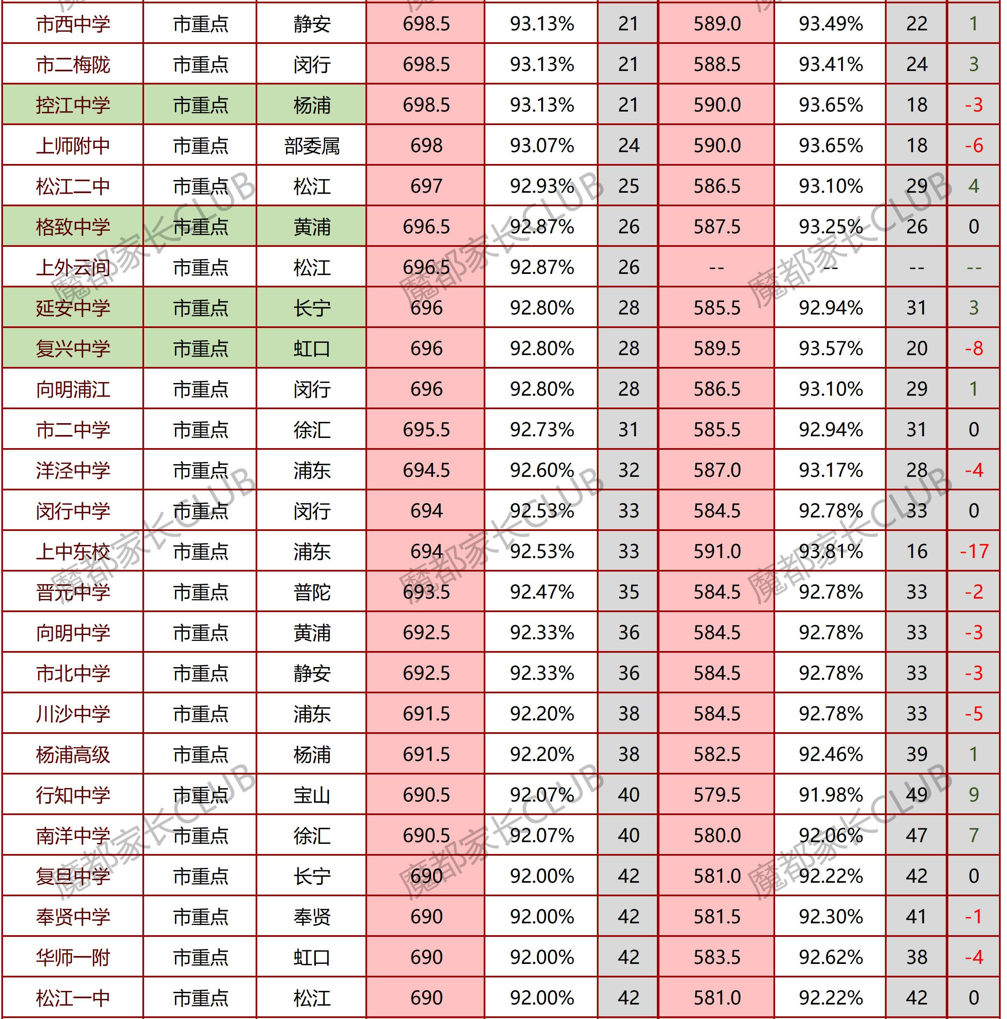

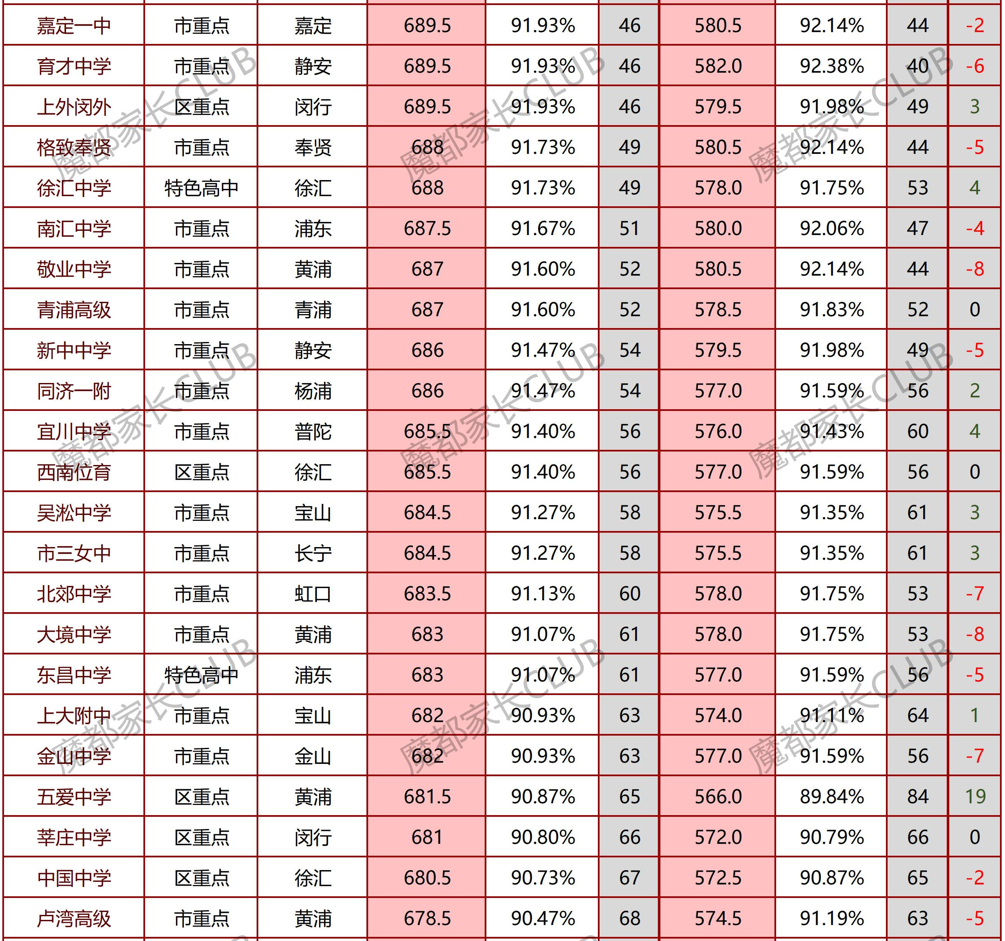

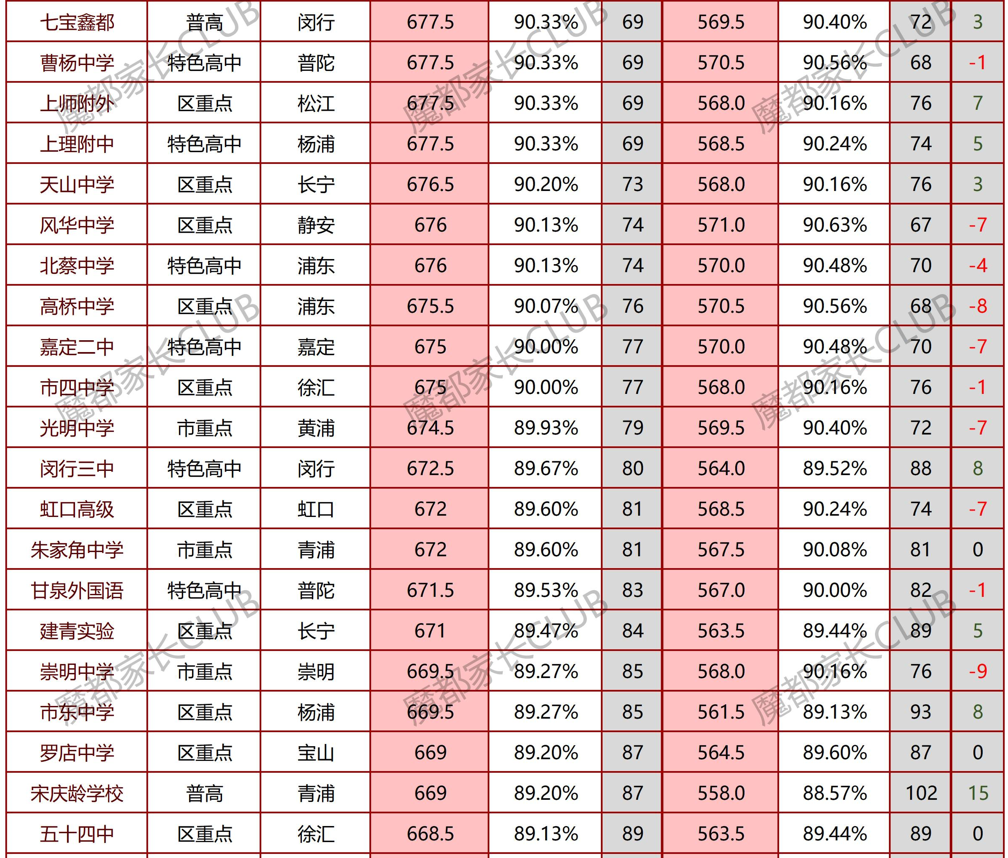

首先大家先来看一下上海全市排位前100名的高中,以及2021年与2020年的得分率,以及排位变化:

1、四校、四校分校和八大依旧名列前茅。

2、2021年,华二宝山、位育中学、上师附闵行,曹杨二中这几所学校较2020年的排位有大幅提升,冲进前20。

其中最为亮眼的属华二宝山、位育中学、上师附闵行这三所学校。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6HyJh_bpI315Ozz8V9pddg