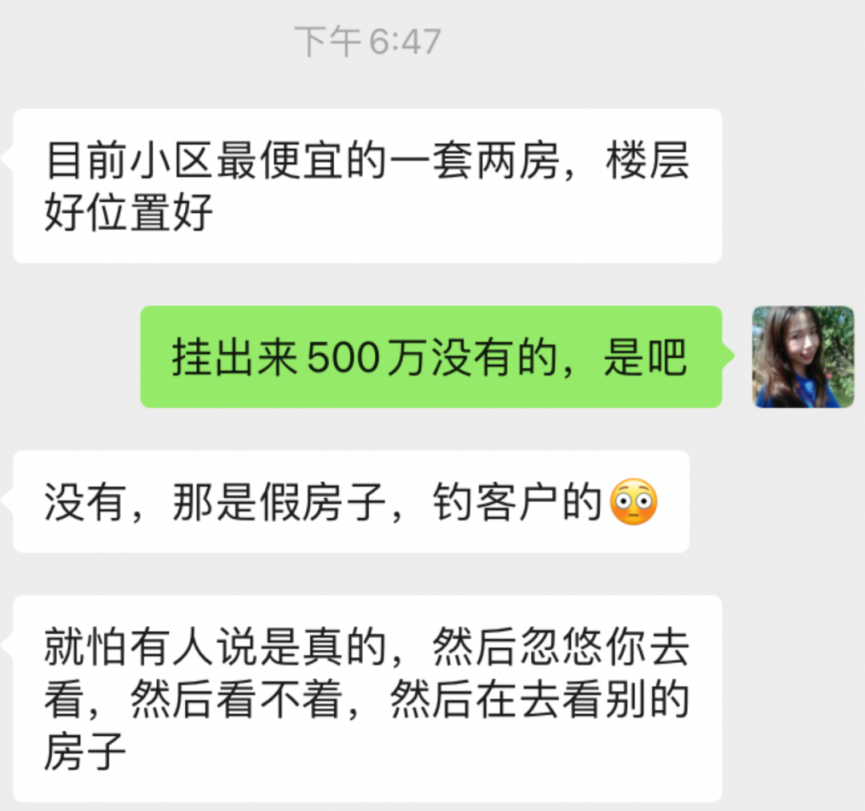

关于假房源,最近还真碰到了

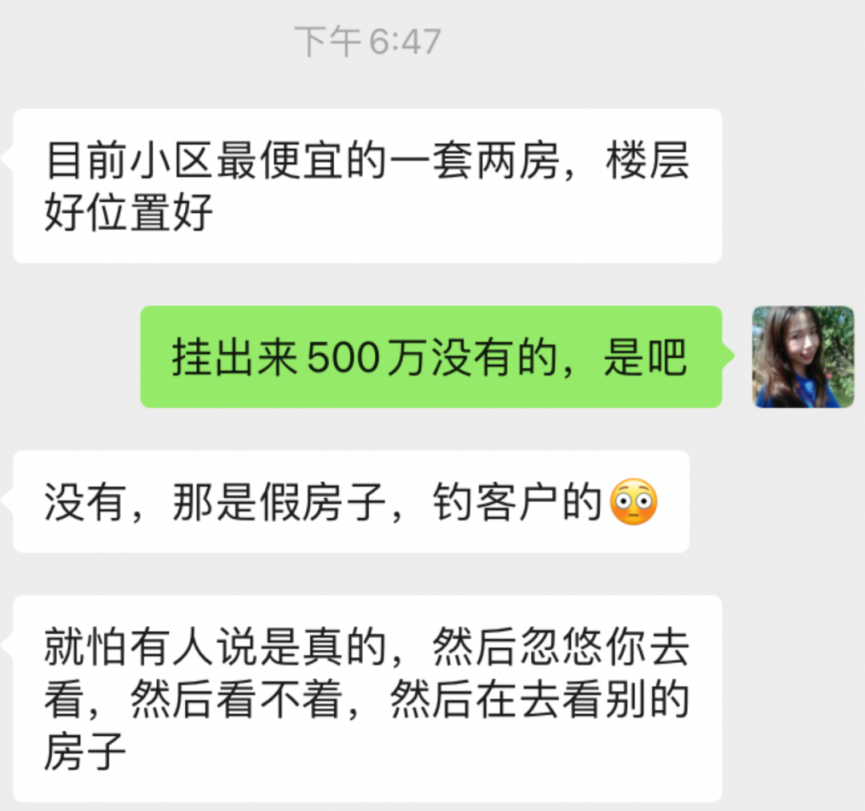

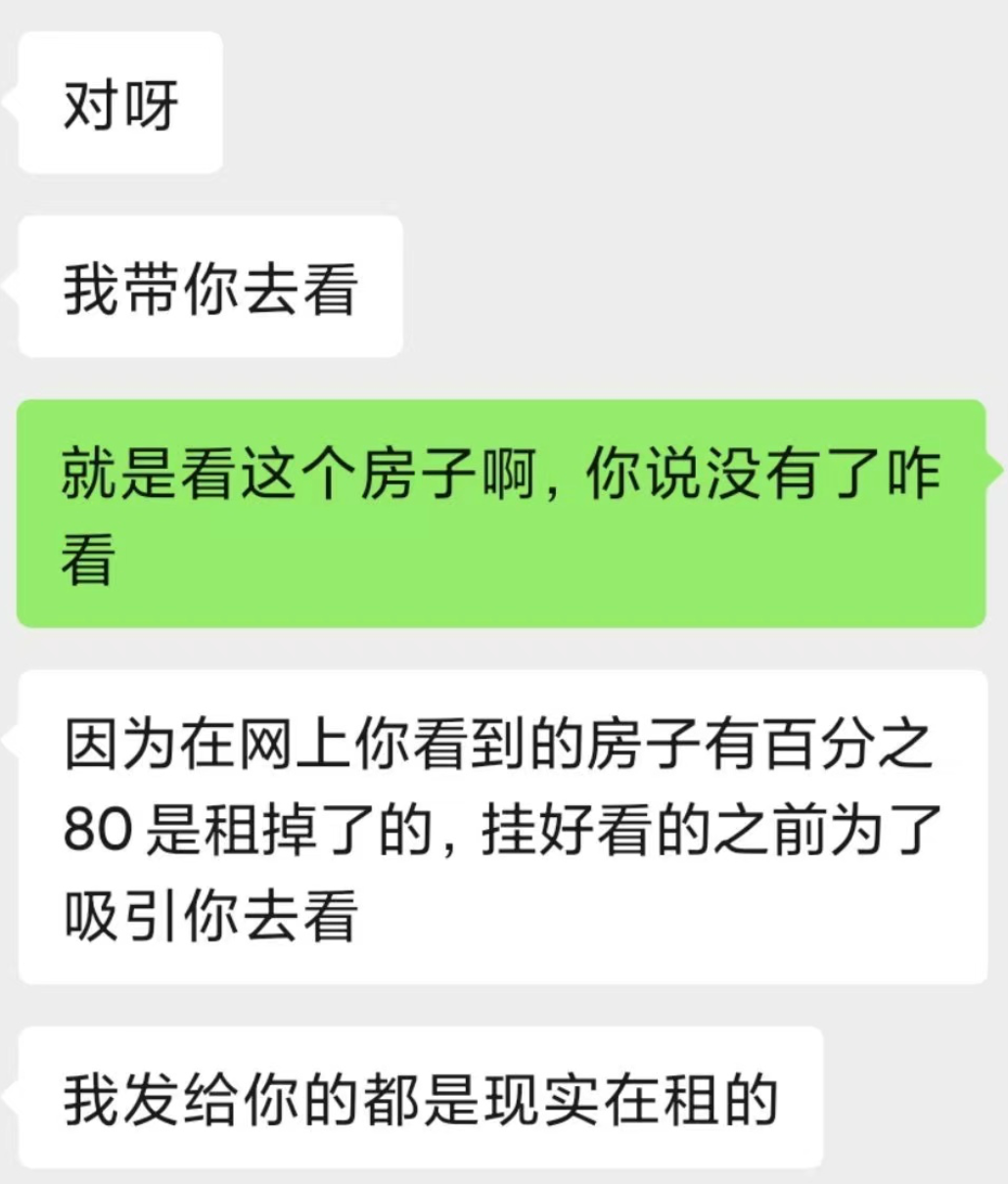

这是在看二手房的同事巧克丽丽,和中介的一段对话,话不多说,直接给大家听真实录音:

“500万没有,你看到的价格都是做低的,实际上是560万”

“小区里面在卖的房子,一共就9套,99%的房源都是假的”

“图片也是假的,大部分用已经卖掉的房子,或者好长时间都不下架”

听到了么,现在中介利用假房源钓客户,竟然如此理直气壮

可想而知,虚假房源泛滥成灾,如今成了多么普遍的现象

“这套房子500万,我头割下来给你!”

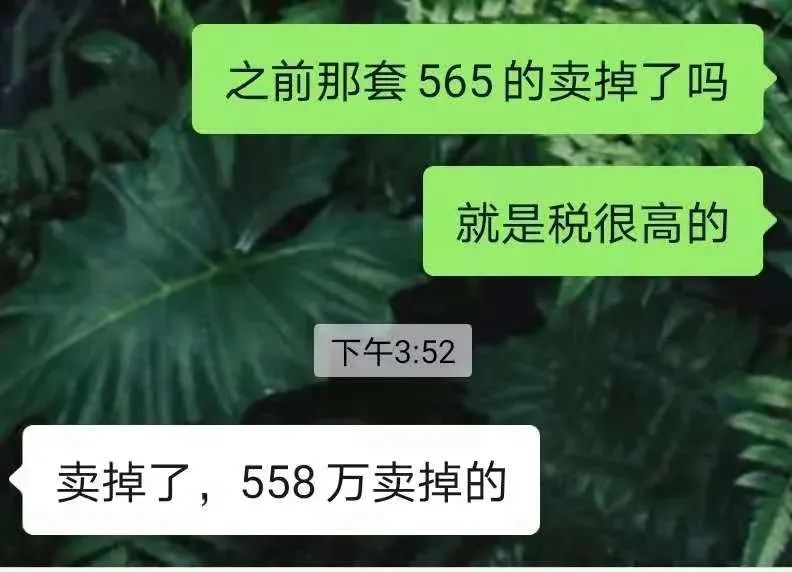

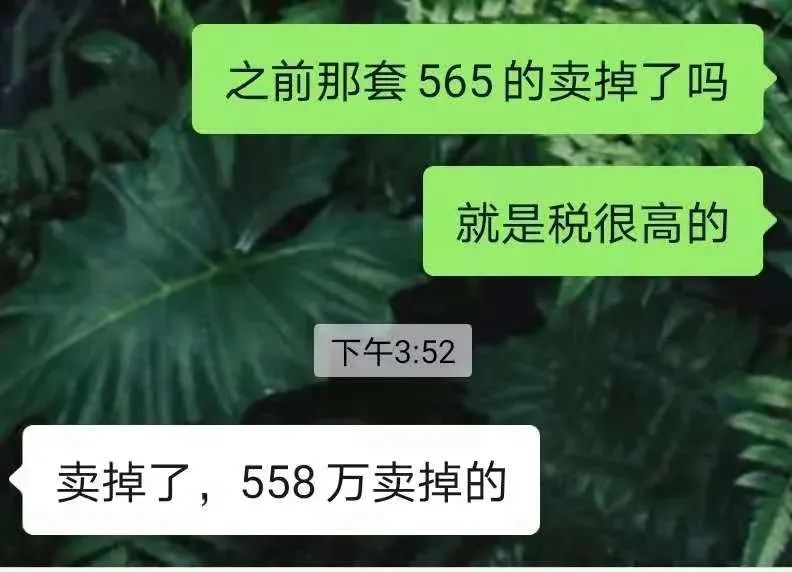

“还有这套565万的,上次看,明明就已经卖出去了啊!”

这是巧克丽丽看到一套虚假房源信息之后,恶狠狠对着手机屏幕说的两句话

这两句话,说明了现在虚假房源,最大的2个问题:

一个恶意做低价格、另一个循环使用已售出房源图片,为了钓更多的客户

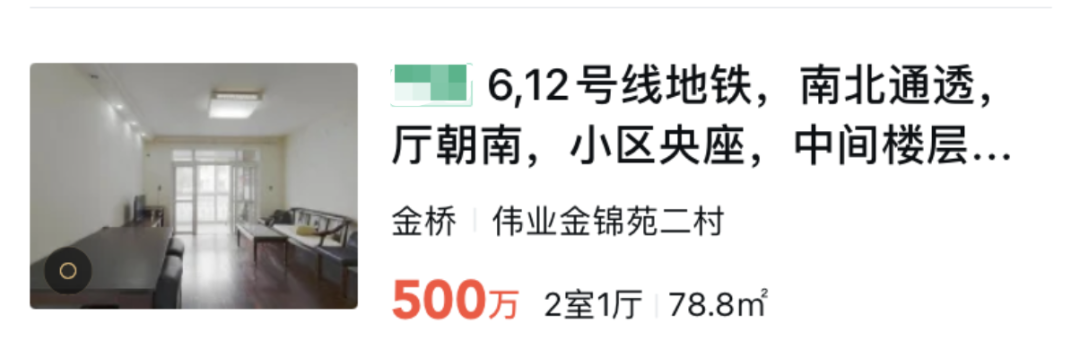

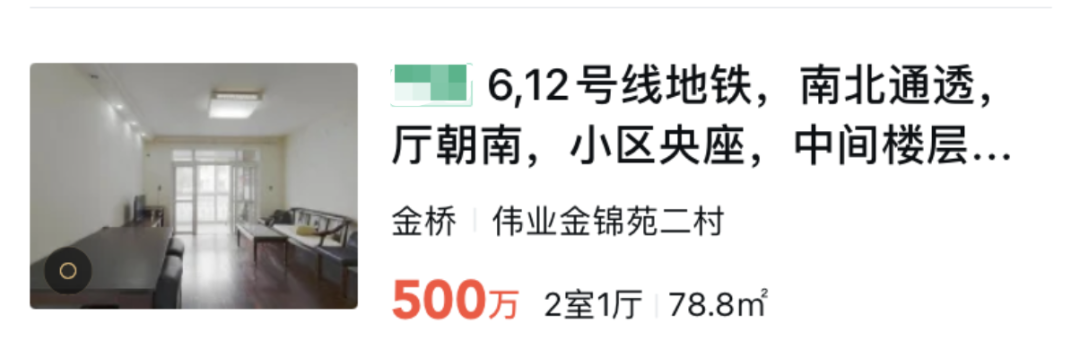

最近巧克丽丽在看金桥的二手房,就在上周,她看到平台上的这同一套房子,价格是565万,而其他中介已经明确告诉她,这套房子已经卖出去了的前提下

网上一看,房子又在售了,图片也是一模一样,价格还便宜了整整60万

不仅如此,整个小区一共放出200套房源,中介告诉她其实也就9套在售,后来才有了文章开头的那段假房源录音

我们买房都多多少少遇到过假房源,在网上看到的二手房信息,真真假假,鱼龙混杂这似乎已经成了很普遍的事,中介态度也是嚣张的

但相比接下来的这些,巧克丽丽的经历,也只能算是平庸和普通

因为更嚣张的假房源,来了

什么都敢卖,就差卖上海东方明珠了

如果大家打开一些房屋平台,搜索以下几个关键字,一定会看到非常魔幻和反智的场景出现

大家都知道在上海的兴业太古汇,有一家星巴克甄选店吧,它是中国星巴克爱好者的打卡胜地,也是最大大大大的星巴克旗舰店

我有次路过,看到还特意拍了了来,因为它实在太有名了

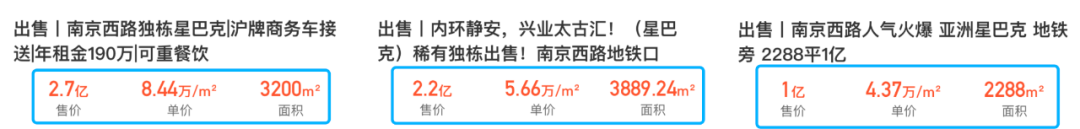

比如你去搜索“星巴克独栋”,会发生什么呢

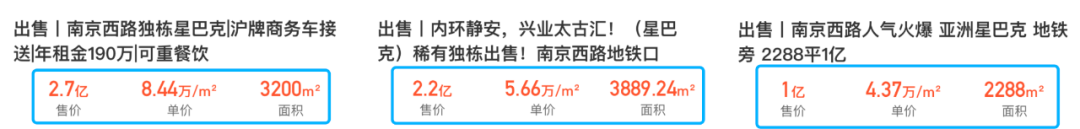

一搜我震惊了,竟然有超级多的中介,在售卖这一栋星巴克旗舰店

且不说房源是真是假,这么一栋星巴克,有好几个中介一起在卖,价格也是有高有低

这栋星巴克的面积,一会儿是2288平,一会是3889平,贵的卖2.7亿的也有,2.2亿的也有,便宜的卖1亿的也有,看的我都精分了…

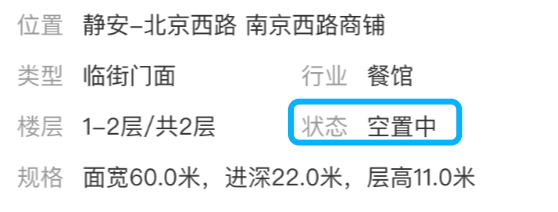

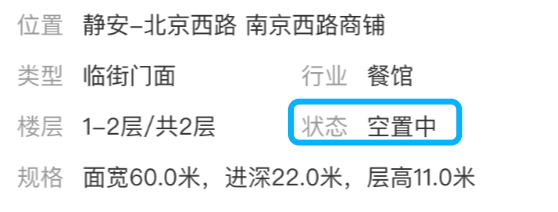

并且房屋状态是:空置中

但凡有点脑子的人,都知道明明这家星巴克甄选,还在每天正常营业中得好好的啊

这时候,如果你再去搜索关键字“南京东路”,又会发生什么呢

比如,南京路步行街乔丹这栋楼正在卖,经营状态同样也是空置中,我没记错的话,这应该是个上海的优秀历史建筑,上过历史课本的那种

南京东路上的优秀历史建筑能不能卖,咱们暂且不讨论,先看它的价格,只要3000万而已哦

比如,公司破产急售近南京路外滩沿街苹果旗舰店,不过这次房屋状态是经营中了,也只要2500万

但是,关于苹果旗舰店破产这事儿,请问有经过人家库克同意了么

还有,首付350万就可以买到外滩近南京路地铁口KFC连锁店,真心便宜,我都心动了

其实这还不止了,不论是星巴克独栋,历史优秀建筑,甚至是外滩万国建筑群,就差卖东方明珠了,无奇不有…

现在的虚假房源,夸张到了把人当作傻子的程度,你说嚣张不嚣张

看完那些优秀历史建筑正在被疯狂售卖,我去看了一下上海的那些豪宅们

你无法想象,上海一共有655套汤臣一品,可以拿来卖

昨天354套,今天655套,过了会又320套了….

一天之内,小区的房源数量的变化,就跟玩儿似的

说明其实根本就没有人在审核房源的真实性啊,且不说有没有那么多房源在售吧

一个上海顶级绝版豪宅,都是富豪们的核心资产,抛盘量这么大,想想都不合理啊

果然我又去别的平台上一查,在售其实也就2套

再来看看这神奇的价格:400多平的9680万,怎么500多平就2个亿了,价格也是开玩笑的么

实际上,到底汤臣一品卖多少价钱呢,同样是433平,真实价格应该是一亿元上下

这样的假租房信息,让人感到发指

你能想象,竟然还有租金1500一个月的汤臣一品么

在租房频道,打开汤臣一品,我的钛合金狗眼,几乎都要瞎了

没有最低,只有更低,1350元/月住汤臣一品35平的大单间,压一付一,不是合租,还是整租

当我觉得这已经是极限的时候,假房源总有机会刷新我的下限,999元合租汤臣一品,人生还需要奋斗么

因为我真的很好奇啊,就试着联系了一下,这套叫做“不要因为没有掌声而放弃自己梦想”的汤臣一品豪宅的租房经纪人

信息不会有下文,电话也不会接

为的就是让你拨电话,等你打电话会发现房子价格是假的、图片是假的、房东也都是假的,信息也泄漏了,都是套路

然后从此你的电话,就会被各种不定时疯狂骚扰

关于假房源,中介极其坦诚,这也挺嚣张

根据中介自己的说法:99%的房源,都是假的

其实中介不免经常会被问到“房子是真的还是假的”,他们绝不会骗你说房子是真的

会直接告诉你:“姐,房子都是假的,这些都是用来钓客户的”

当你问他,平台上的房子有多少房子是假的,他们会直接说:

“我做中介,实话跟你说,我自己也分不清哪套是真的,哪套是假的。但你看到的99%,一定都是假的”

也许大概是被问了太多次,嚣张中,竟还带有一丝真诚,这也挺让人诧异

发布这些假房源的中介或者公司,包括购房者也都知道这些是假房源,这样的现象,已经出现了太多太多次

假房源变成了秘而不宣,心知肚明的存在

我们看到的那么多房子,其实就是随意编辑上传的,只是为了用来吸引人点击拨打中介电话的,到处散播的虚假广告

这样的行为,到底是谁给他们的底气

一切都是因为游戏规则

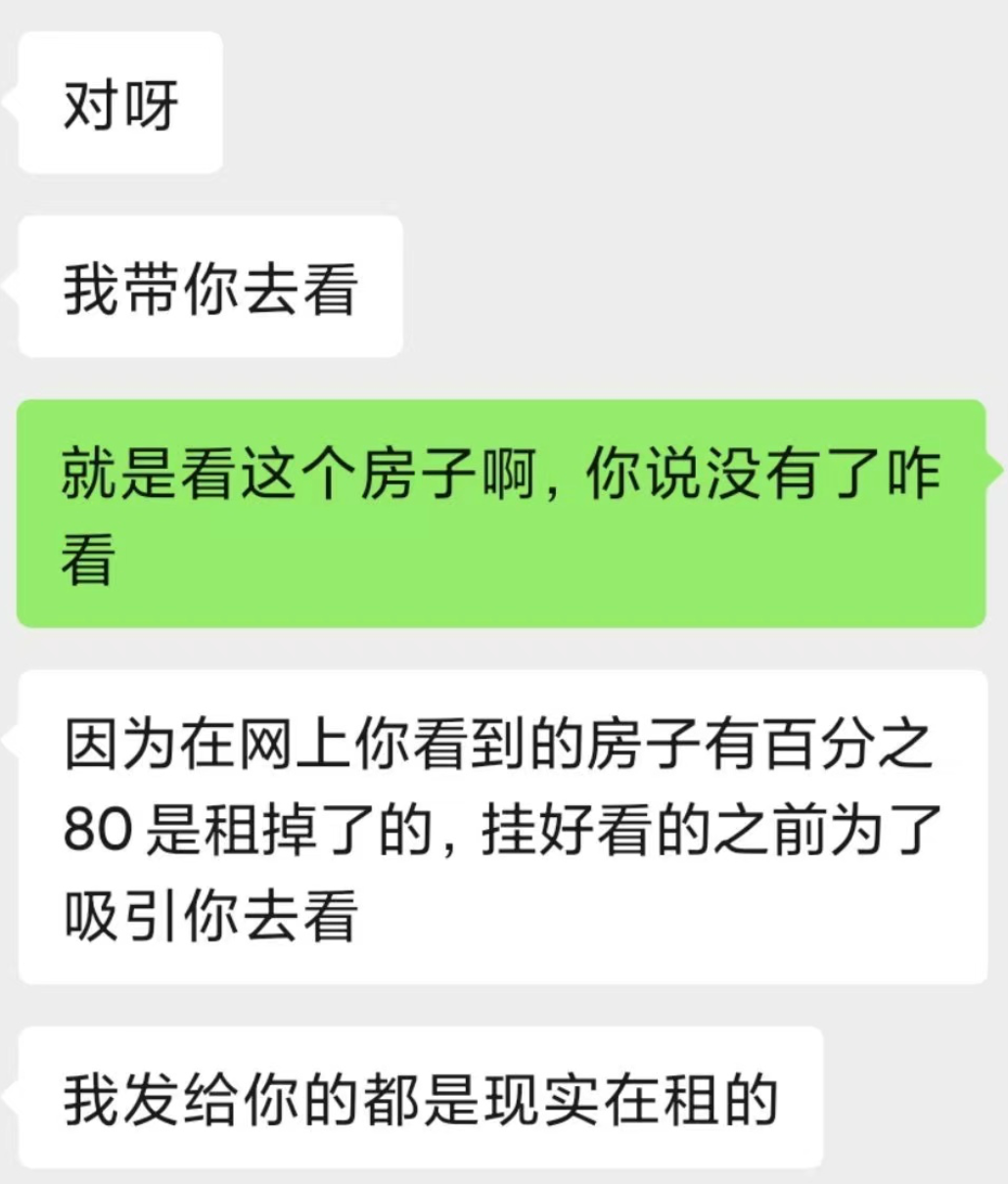

有些卖房平台是靠流量端口费收费的,并不实际掌握房源,它们的客户说白了就是中介公司

他们需要很多很多很多中介,来上传很多很多的房源,才能赚到钱

受制于这样的盈利模式,如果严格监管,平台等于自己卡死了自己赚钱的喉咙甚至制定出来,一套纵容了中介无障碍在平台上传任何房源信息的游戏规则

等于说,平台给经纪人开小灶,上传房源,实行两套标准

个人发布,需要提交产权资料,但经纪人只需要填写房屋的产权信息,而无需上传使用真实的产权资料,也不需要房本

所以很多中介,才能够无障碍的上传任何房屋信息,当市场竞争进入白热化,这样的乱象也进入疯魔化状态

这样做的目的,竟然是为了将经纪人的违法成本降到更低,因为如果使用真实产权证件上传,被举报的话,是要被扣除保证金的

而中介花了钱买流量,必然会利益最大化

发布一套假房源,可以毫不费力的得到大大的收客效果,一个小区目前最便宜的房子560万,如果我上去发个500万的假房源,就可以快速接到比你多n倍的客户电话

此时如果这个小区刚好又出来了一套500万的房源,我就可以迅速邀约几十个客户到现场看房,提高成交概率

还有,对于房源变更速度的反应速度,也不一样

比如链家对房源变更信息反映速度是1-2天,甚至更快,其他平台7天才有反应,甚至更慢

信息更新不及时,导致错误率高,这种数据导出后,就成了“死尸”,万年不更新,假房源信息越来越多

为了赚流量的钱,平台不想也不可能严格监管,确实从中赚来不少流量费,甚至还能上市,但苦的却是买房人

所以假房源是不是要这样一直嚣张下去了,还有没有人来管了

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/MV59nc4iPD5s01IvBhCW6g

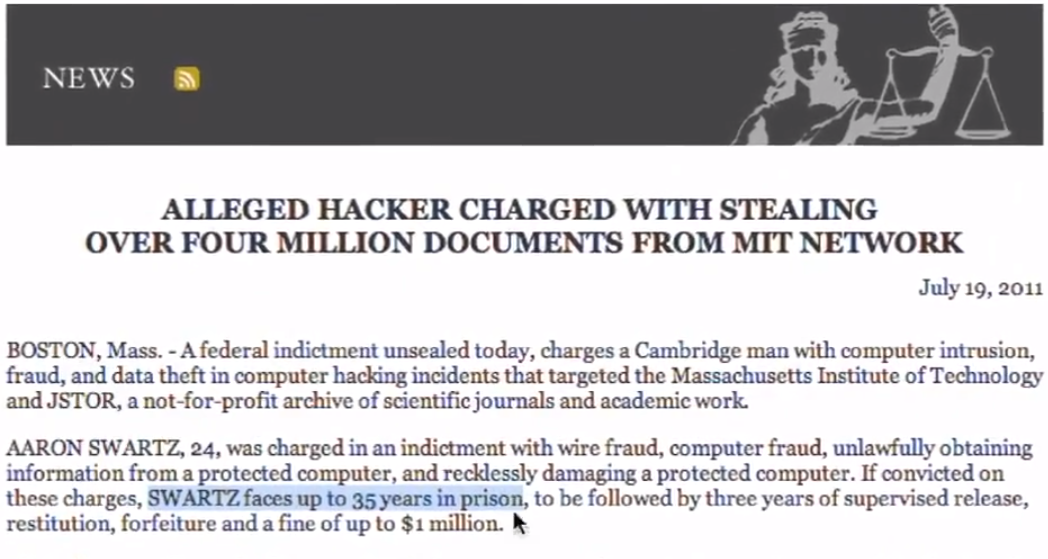

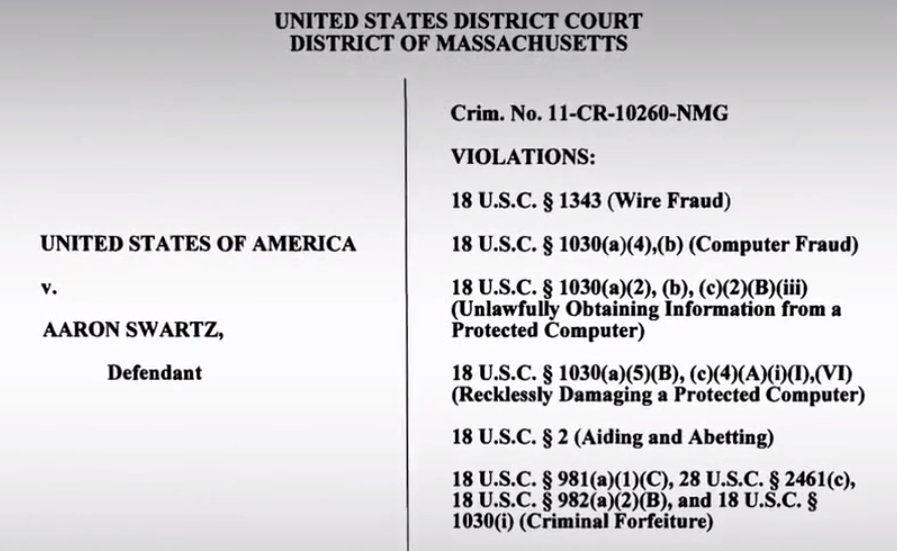

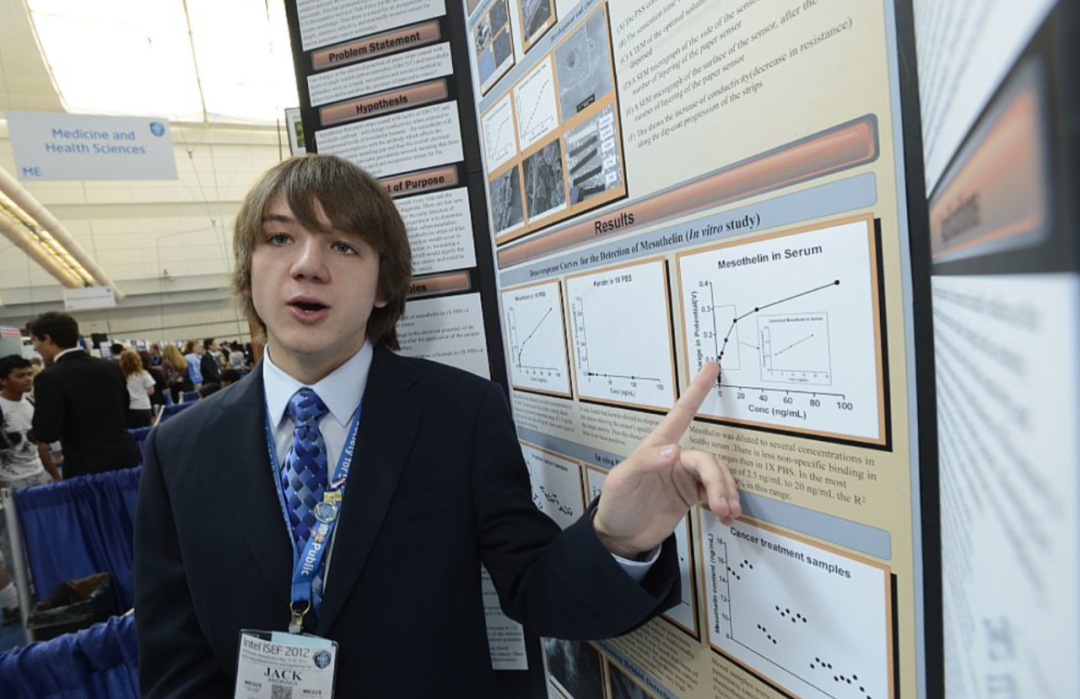

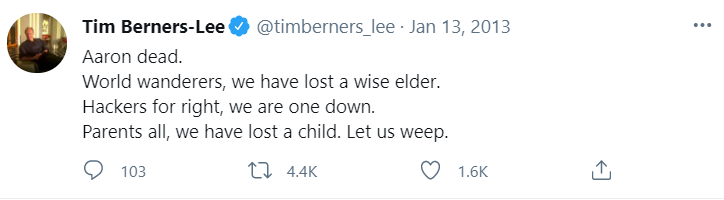

今天,我们就来聊聊亚伦的故事。

今天,我们就来聊聊亚伦的故事。

但亚伦这小屁孩还是沉迷上了。。。

但亚伦这小屁孩还是沉迷上了。。。

亚伦的想法是这样的。

亚伦的想法是这样的。

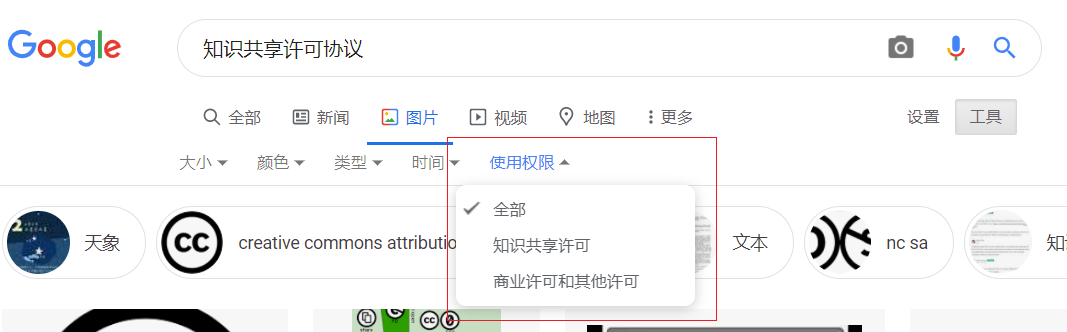

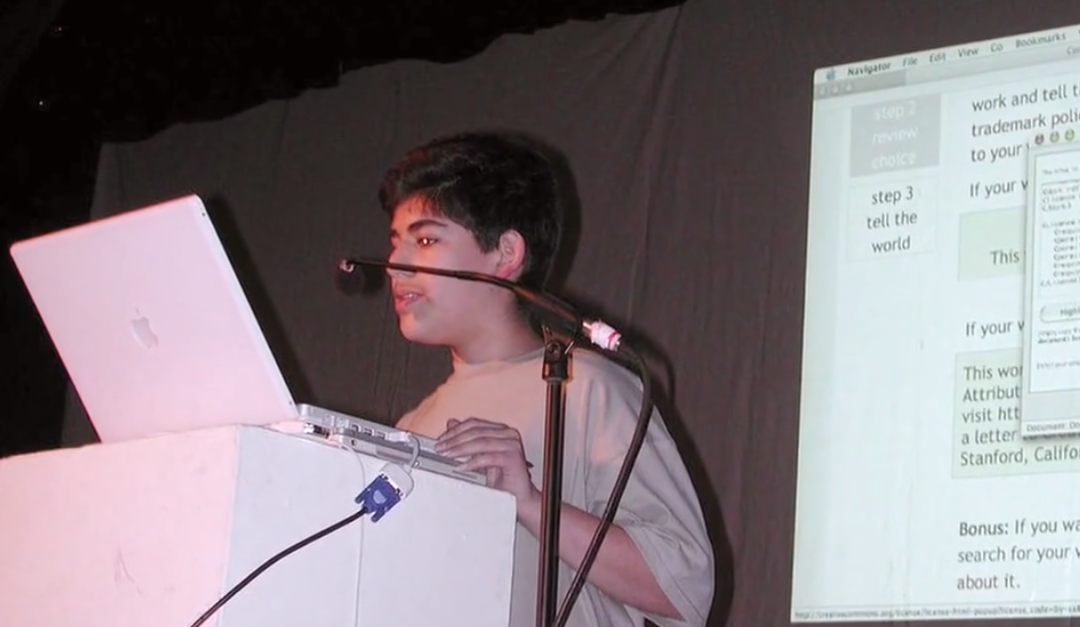

15 岁,亚伦受邀为知识共享( Creative Commons ) 编写代码!~

15 岁,亚伦受邀为知识共享( Creative Commons ) 编写代码!~

当时不少观众都被整懵了。。。

当时不少观众都被整懵了。。。

但在他们回过神来,发现大人们还真就在听这小屁孩的发言!

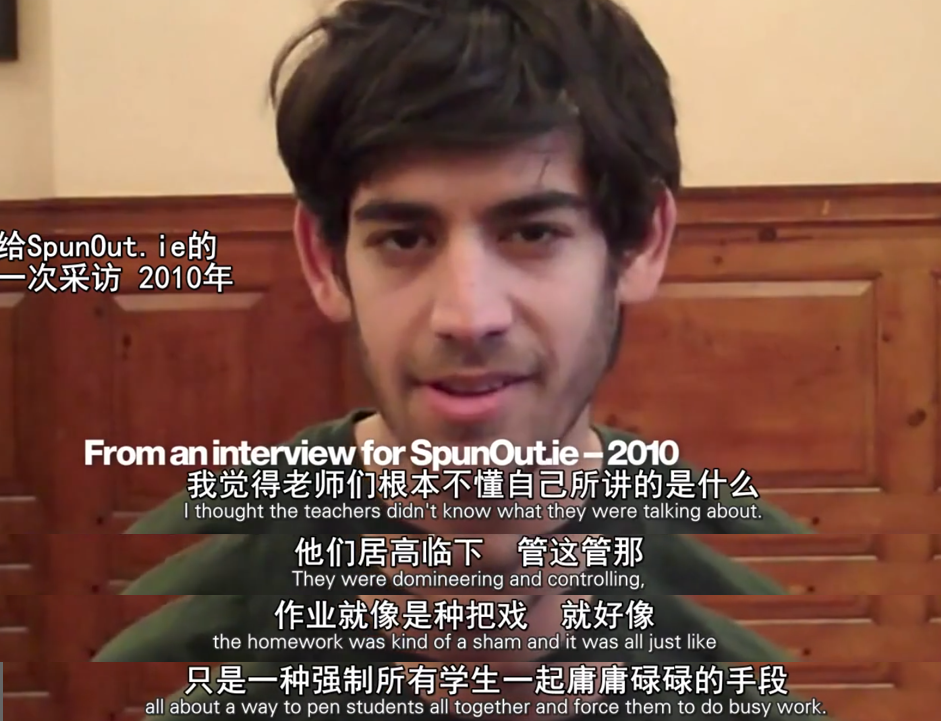

但在他们回过神来,发现大人们还真就在听这小屁孩的发言! 后来他还接受过一次采访,赤裸裸鄙视了一下教育体制。。。

后来他还接受过一次采访,赤裸裸鄙视了一下教育体制。。。

亚伦也顺便成为了百万富翁。

亚伦也顺便成为了百万富翁。

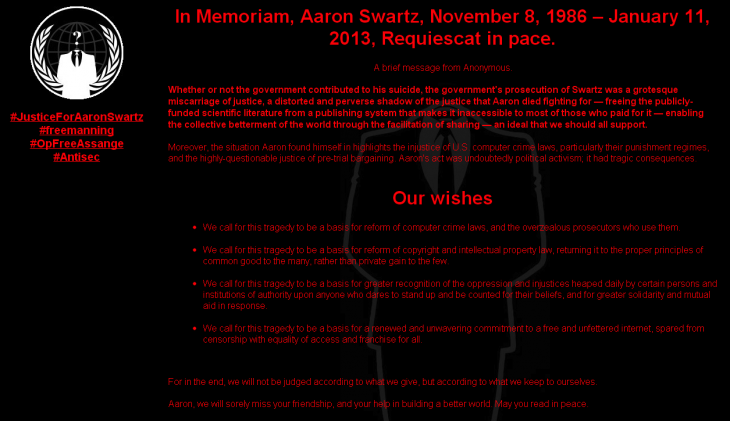

于是,亚伦就搞了一个程序,从 PACER 里面下载了 270 万份文件公开,让普通人不需要付费也能看!~

于是,亚伦就搞了一个程序,从 PACER 里面下载了 270 万份文件公开,让普通人不需要付费也能看!~