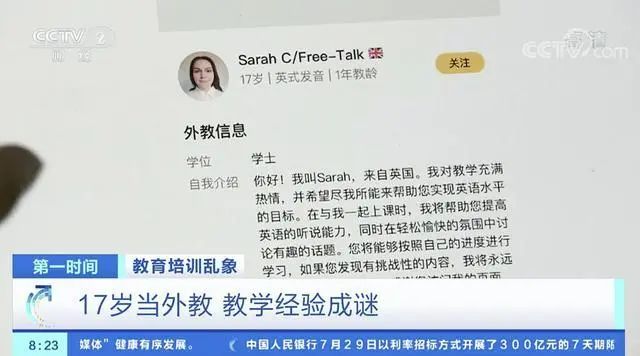

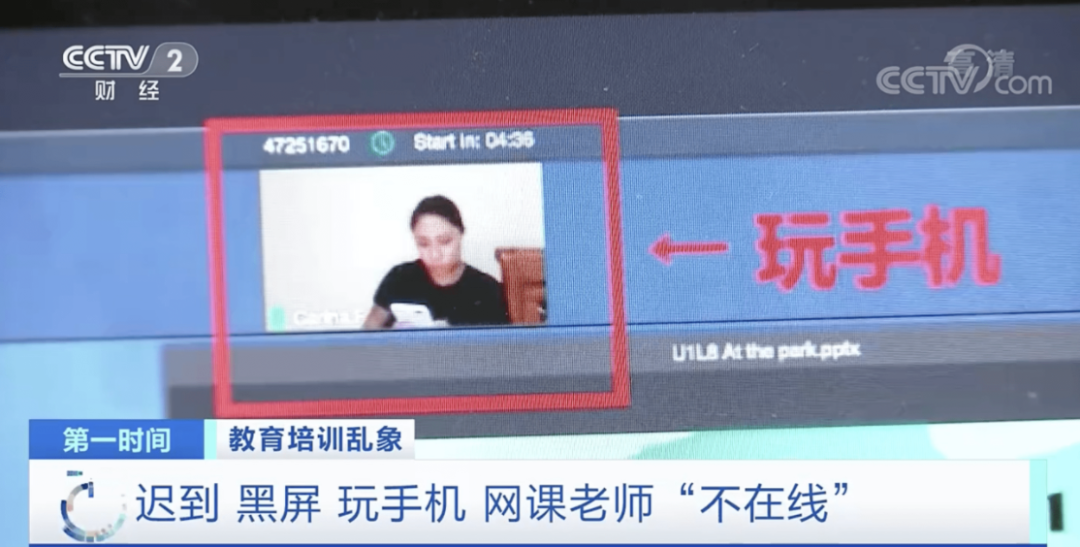

“个性化分发真的太厉害了,你喜欢猪食,你看到的全都是猪食,没有别的了。” “那些外放洗脑短视频的人像傻子一样。”

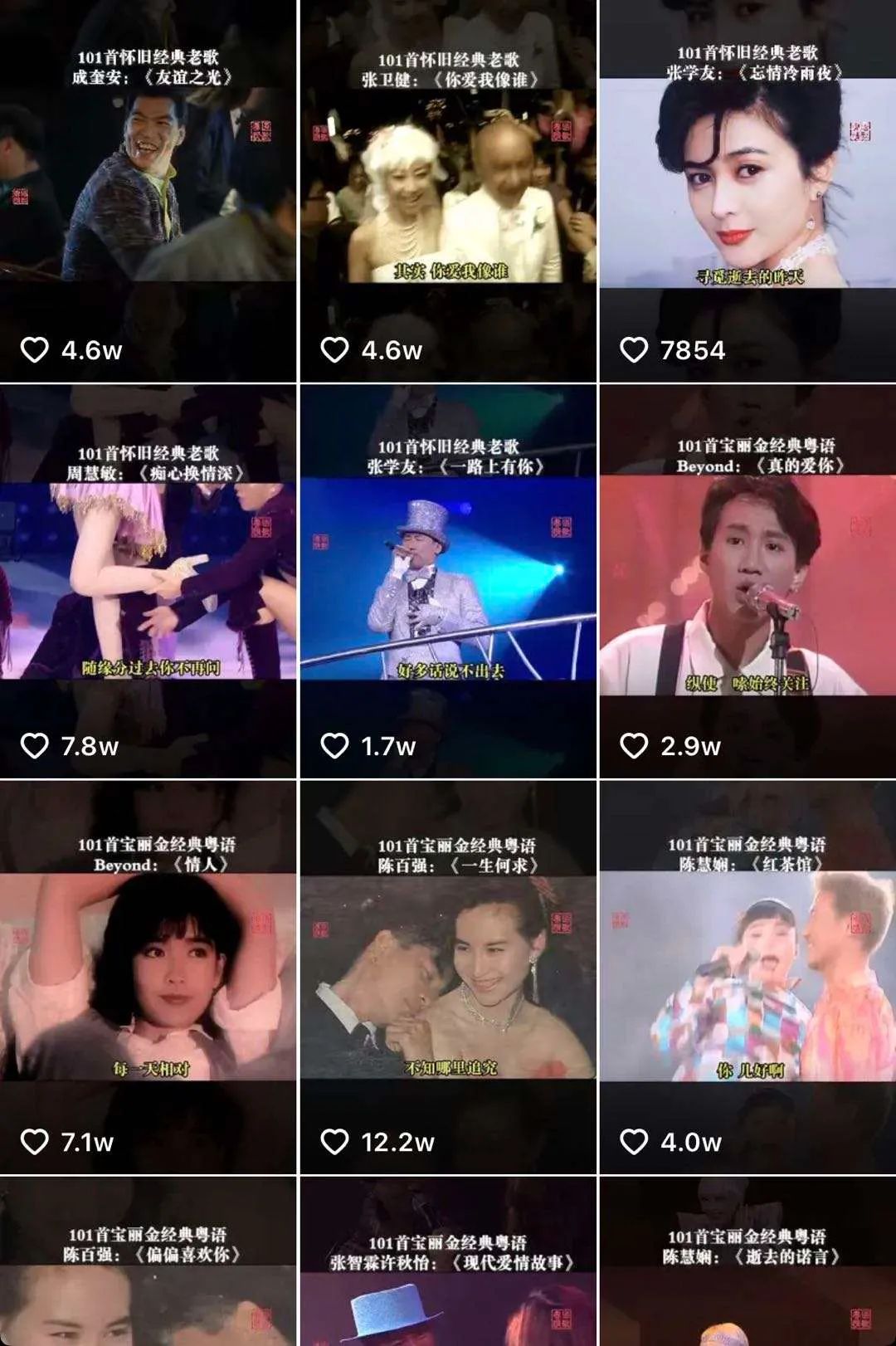

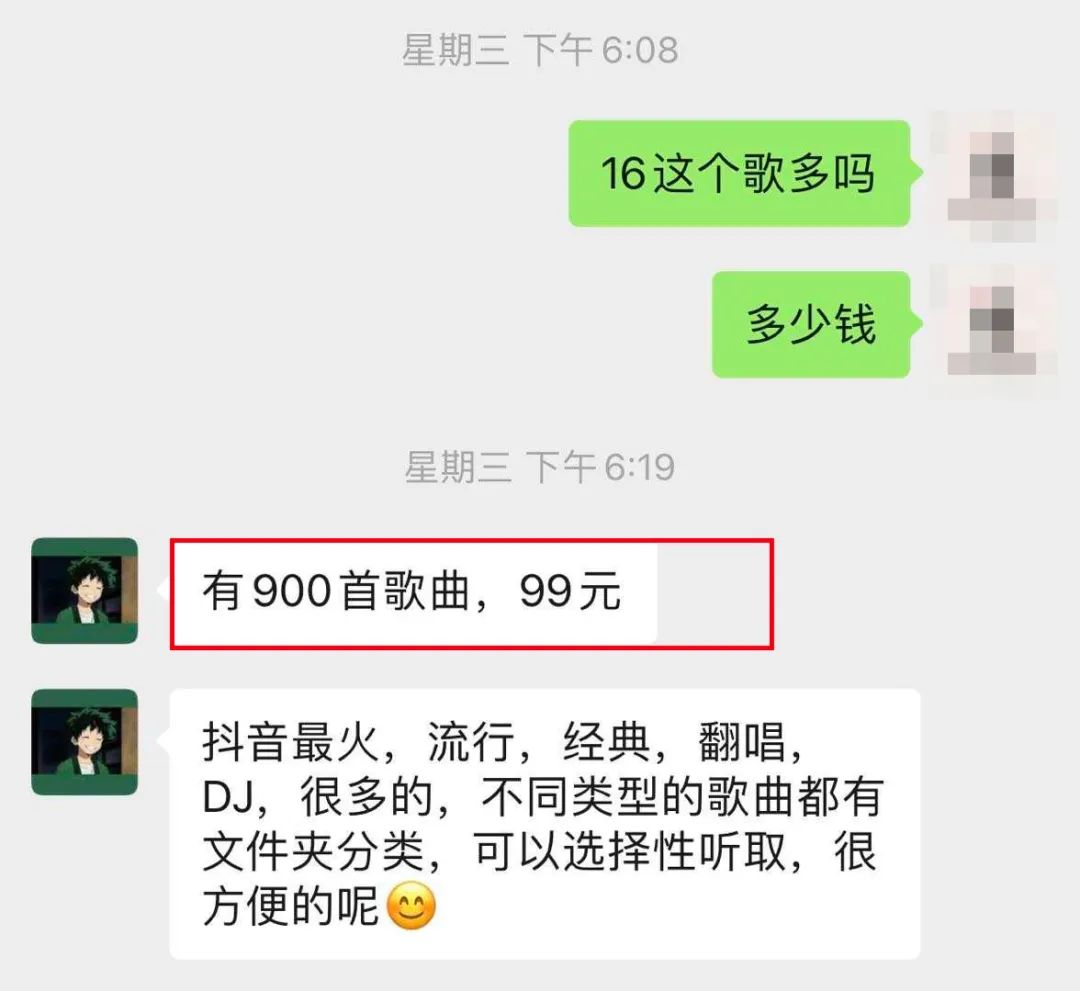

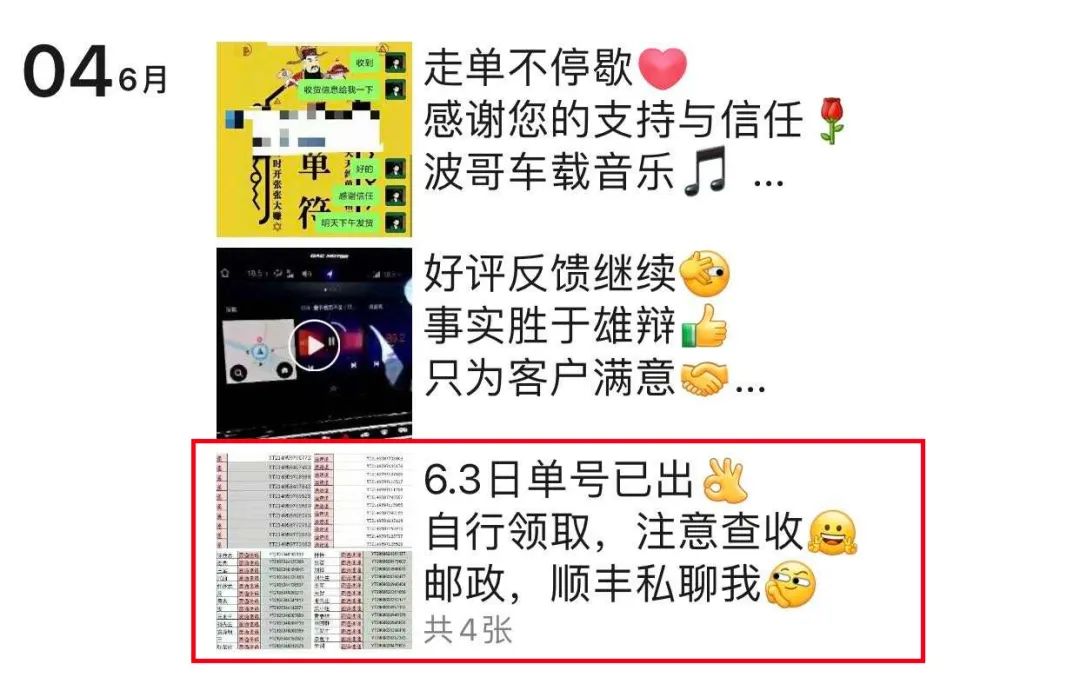

大长腿美女账号不担心起量

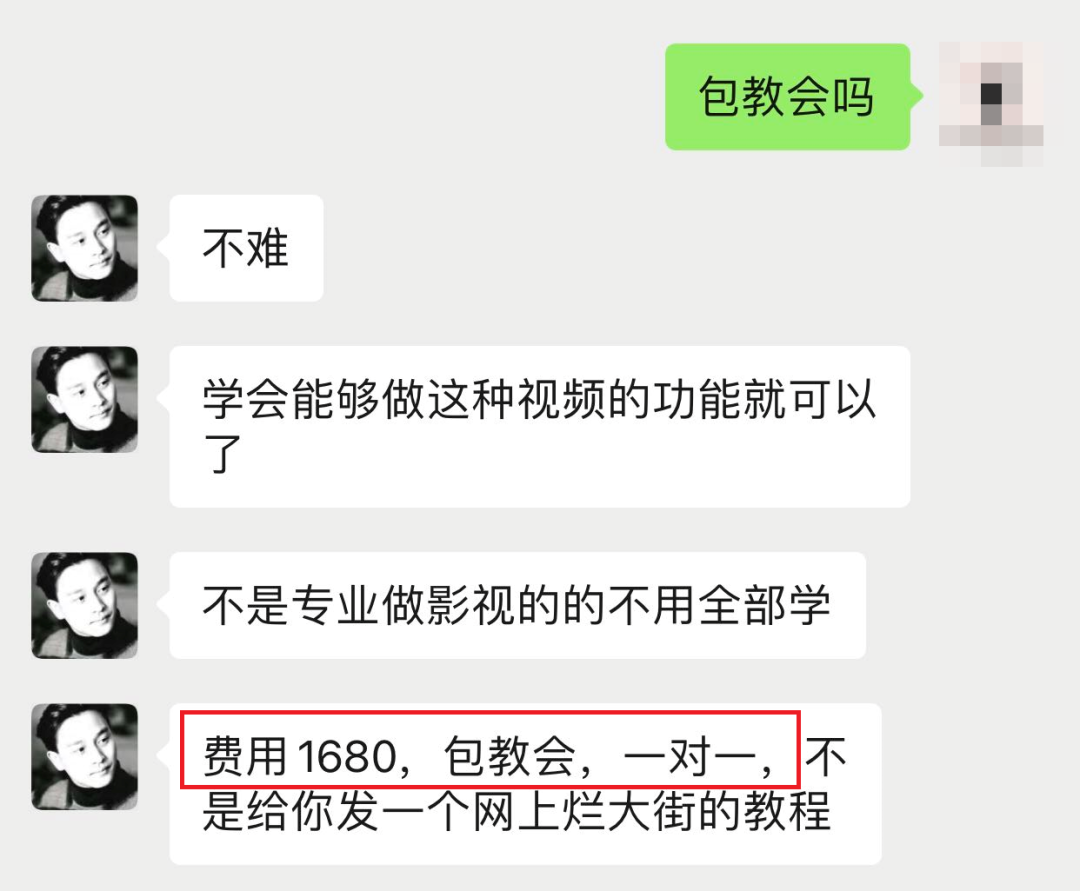

知识类博主只能靠投抖+

迎合也要有原则

我是八成坚守底线、两成适当妥协

短视频不是“原罪”

“俗”也可以有创意和深度

深刻是流行的天敌

低俗是一切内容的天敌

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

“个性化分发真的太厉害了,你喜欢猪食,你看到的全都是猪食,没有别的了。” “那些外放洗脑短视频的人像傻子一样。”

大长腿美女账号不担心起量

知识类博主只能靠投抖+

迎合也要有原则

我是八成坚守底线、两成适当妥协

短视频不是“原罪”

“俗”也可以有创意和深度

深刻是流行的天敌

低俗是一切内容的天敌

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/R1gDuZZHNK7Md_zP5i9Zig

作者:圆圆

来源:金错刀(ID:ijincuodao)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/BtUsm_g4yC8ibH5ZLbM1wQ

全文共 9219 字,阅读需要 20 分钟

—————— BEGIN ——————

在外卖市场造一个拼多多?

很多人看到这个标题可能第一反应是,反垄断是不是主要的原因?

反垄断首先是禁止二选一等行为,让市场更加自由的竞争,更关键的是造成了诸多连锁反应,比如说骑手社保问题,可能对整个外卖行业造成打击。

外卖市场的格局有了更多的变数。

但其实早在反垄断之前,这个苗头就已经隐隐出现了。反垄断或许是一个催因,但是这个催因具体能够起多大的作用暂时还不完全明朗,而就算抛开反垄断来看,一个拼多多式的机会或许也已经在外卖市场开始酝酿。

拼多多的崛起是历史必然,因为微信崛起了,一群【待电商】的人群诞生了。

凭借着熟人社交网络效应和跨越年龄阶层、简单、自然、人性的产品设计,微信将众多下沉市场的用户囊括其中。

借助微信关系链的传播,互联网有了低成本、大规模触达这部分人群的能力,而微信支付的成功让这部分人群有了进行网购的基础。

这一群【待电商】的用户,缺的只是合适的商品和参与方式。

合适的商品指的是相对他们平时接触到的线下渠道,同等质量的情况下更低价或者同等价格的情况下质量更好的商品(更多是前者,价格感知会更直观),以及他们平时没有接触到的低价新商品(电商品类丰富度远胜于线下)。

参与方式指的是将这部分下沉人群拉入网购的方式:你是让他们在微信里面完成网购,还是需要去到另外的应用?你是想让他们主动搜寻,还是直接推送到他们面前……

阿里曾经在拼多多崛起前,直接使用补贴让下沉市场的人群下载使用淘宝网购,但宣告失败了。

这里补贴并非是说无效,再大的偏见都能被更大的利益给扭转(比如拼多多百亿补贴的“真香”),主要的问题是阿里让下沉人群参与网购的成本过高。

对于这部分群体而言,用淘宝去网购这里存在着巨大的学习、操作、信任等成本。尤其是很多老人,微信里面有的才会去用,熟人推荐的才敢用,就会造成这部分人群获客成本过高,可能会超出他所贡献的价值;再加上阿里当时全力打造天猫商城,所以并没有多么重视这块。

所以某种程度上,也是对手在“成全”拼多多。

除了之前不太重视下沉市场之外,阿里还有两个成全:

第一是主动放弃低价白牌的心智,全力打造天猫商城跟京东拼一二线的消费升级,流量、机制和政策等倾斜加速了白牌商家流向拼多多;

第二是为了避免管道化——成为微信的货架,而主动切断跟微信的联系,从而也切断了能低成本高效触达这部分人群的渠道。

京东虽然坐拥微信九宫格,但只是单纯当做一个广告位,并没有能够深刻洞察到微信关系链更多的作用,所以也没办法充分利用微信的流量。

更重要的是:京东虽然现在针对下沉市场推出了“京喜”,但是当时它根本不考虑这部分市场,只考虑一二线的消费升级,所以京东在很长一段时期内并不是下沉市场的玩家。

阿里和京东对这块市场的忽视甚至是决策错误,是造成拼多多能够崛起的另一个重要原因。

而拼多多自身也争气。

一方面承接被淘宝洗出来的白牌商户,提供低价的白牌商品;另一方面通过拉人拼团、砍价等机制设计,既充分利用了微信的关系链,又非常简单易参与,有效地触达和转化了这部分人群。

这就是拼多多的崛起。

它崛起的本质是:有一部分人群的需求并没有被满足,而拼多多找到了方式去满足。

其实它做的是蓝海市场而不是红海市场,这也是大家疑惑:明明电商已经红得不能再红了,拼多多却还能这么快崛起的原因(现在拼多多推品牌和高价商品,反攻一二线消费市场才是做红海市场)。

而目前外卖行业是否也这样呢?是否出现了造一个拼多多的机会呢?

毫无疑问,外卖会越来越贵,是否会迫使时间不敏感而价格敏感的用户选择更多去堂食呢?是否造成一个低价外卖的空白区?

其实这里的对照是不完全准确的,我们对比的不仅仅只是外卖比以前变贵了,更要对比的是外卖与堂食的差价。

如果堂食与外卖的涨价是同步的,那么外卖涨价可以主要归因于商家房租、原料、人手的费用增长;如果外卖涨价远大于堂食,那么主要原因就是开展外卖的成本变贵了。

而这个开展外卖的成本主要有两个,分别是骑手成本和平台成本。在中国,这两个成本常常是连在一起的——因为美团和饿了么都建立了庞大高效的配送团队,中国的外卖主要靠平台在配送。

如果对照发达国家的人力成本和当前外卖这么低的变现率,我们可以得出单骑手成本和平台成本势必会不断增长,直到涨到一个临界点,中国目前距离这个临界点仍然还有段不小的差距。

但是这并不能就得出单笔订单的外卖成本就一定会变贵,这里还要看订单规模(或者说订单密度)和配送效率。

单笔订单开展外卖成本=单笔配送成本+单笔平台成本=(总配送成本÷订单数)+(总平台成本÷订单数)=(单骑手成本×骑手数+总平台成本)÷订单数

为了方便比较,最后单笔订单开展外卖的成本就展开成了四个因素,分别是正相关的单骑手成本、骑手数量和总平台成本,还有负相关的订单数。

而骑手数量也是取决于订单数和配送效率,在相同配送效率下,订单数越多,需要骑手越多;在相同订单数下,配送效率越快,需要骑手越少(效率越高,越可以用更少骑手送更多订单)。

总体而言,订单密度变高和配送效率变高都可以降低单位配送成本。

现在,单骑手成本和总平台成本在增长,但是订单数和配送效率的增长却有可能跟不上。

整体上来看,外卖市场的用户增量已经慢慢接近天花板,单用户也已经慢慢渗透到下午茶、宵夜,所以订单规模的增速会越来越不乐观。

至于配送效率,可能已经在现有的约束条件下慢慢接近最大化了,通过优化配送效率来降低配送成本的作用会越来越小。

首先是外卖订单密度不增加,规模效应无法继续增大来摊低配送成本;而就算还能增加,单区域的规模效应在短期内迟早会达到一个临界点,因为外卖在配送这块的规模效应不是全国性的,甚至不是城市性的,而是更小的区域性的,规模效应会比较弱。

其次,通过算法学习、更合理的派单、规划路线等技术手段来降低单笔订单的配送成本也会达到一定的临界值——因为线下的约束条件短期内是很难依据平台的意愿去改变的,尤其是交通这些。

所以靠优化配送效率来大幅降低配送成本已经很难了。

另外,美团虽然用快驴来深入餐饮供应链,提升供应链的效率,降低餐饮商家的成本,但这块的成本是原材料等成本,同时可以作用于外卖和堂食,很难说因为这个就会拉大外卖和堂食涨价的差距,而且这块节约的成本最终有多少能够流入商家的口袋里面尚且还不清楚。

所以整体上来看,中国的外卖成本肯定是越来越高的。

第一是外卖的渗透率越来越高,增速越来越慢,订单规模增长慢;

第二是配送效率慢慢接近最大化,成本降无可降,而人力却越来越贵,除非不再使用人力来送餐,而是用机器来取代;

第三是外卖平台到了极为成熟的阶段,变现的压力越来越大。

拿美团来说,除非社区团购业务成功,否则最核心的外卖业务势必会不断承压变现。

目前更是处于社区团购的早期阶段,投入巨大,作为核心业务的外卖就更要贡献利润了。

外卖成本变高,推动外卖与堂食的差价变大,这个时候哪些用户会选择继续留在平台、哪些会选择线下其实主要对比的是用户类型和场景,外卖与堂食的差价如果大于外卖给用户的增益(可选择变多、避免排队、节约时间精力、懒等),用户可能就会选择线下堂食。

而用户收益往往是主观感知,时间不敏感、价格敏感型用户感知的外卖的收益远不如他们感知到的价格强,差价变得越来越大的话,这部分用户很可能会越来越多的放弃外卖这个场景,而选择线下。

这里面就会形成一个低价外卖的空白区,这个空白区会随着美团和饿了么的外卖成本越来越高,变得越来越大。

所以外卖整体涨价并不代表就没有局部的机会。就像整体上,中国经济在不断发展,但依然有下沉电商的存在,仍然有庞大的下沉人群存在,本地生活也依然存在这个空间。

我们已经知道存在着低价外卖的空间,但是要如何满足这块的需求呢?

关键可能在于那些类似于电商“白牌商家”的低价餐饮商户,这些商户因为清晰的定位、成本控制和盈利方式而成为线上化外卖的重要甚至核心玩家。

美团和饿了么的崛起,其实是加剧了餐饮行业的分化。

过去,餐饮主要是堂食、是线下流量,那么商家就不可避免的要租个好地段、大点的地方,房租成本就会很贵(甚至成为了餐饮成本的大头),那些主要靠外卖的店铺是比较少的。

而外卖平台崛起,线上有了流量,且这个流量越来越大,甚至成为某些店铺的主要营收来源,有些商家干脆放弃传统的堂食店,专心弄外卖。

那些“幽灵厨房”和“流量店”就是这么诞生的。

幽灵厨房几乎完全放弃堂食,专攻外卖。它们选择偏僻的地方,租用比较小的场地(甚至只有厨房),选择比较差的条件设备,可以以比较低的价格开展外卖活动。

流量店则是薄利多销,靠跑量来赚钱,也可以卖得比较低价。

如果是这两种类型叠加,既大量降低开店成本,又靠薄利多销,那么外卖的价格就可以做得更低了。

低价外卖是非常重要的:过去美团上80%的订单是靠20%的商家在提供的,而这20%的商家就是这些低价外卖。

要打造低价外卖平台,估计要先去争取这部分低价商家的加入。

美团现在正好在打击这些低价店,或者说降低这部分交易在整个生态中的交易权重,比较直观的表现是:

提高营销价格,商家营销成本增加,获取流量的成本变贵;

提升佣金率,商家单笔订单可变成本增加,而这个一般是开展外卖活动成本的大头。

而比较隐晦的打击则是限制了低价外卖的配送范围。

这个限制自然不是简单粗暴地直接下令,而是通过改变规则来实现,在平台治理中,使用市场行为来调节。

具体是,美团现在正在全部自营城市推行新的配送抽佣政策,精细化配送佣金的计费模式,将原来的履约服务费精细化为距离、价格和时段这三个因素(主要还是距离和价格),距离越远,配送费越贵;价格越高,配送费越贵。

美团新的抽佣规则

在这个计费模式中,佣金高低由配送成本和利润空间共同决定,对高成本和高利润收更多税:距离远的往往配送成本高,价格高的往往利润空间也高。

乍看之下,是对低客单价的外卖更有利的——因为对高客单价收更多钱。但是实际上却可能是更不利的。

我们应该跟过去做对比,看看商家的抽佣是更低了还是更高了。

比较明显的是:近距离的外卖,无论客单价是高还是低,相比较过去抽佣比例可能都变低了;而随着距离变远,抽佣都会变高;到一定距离后,抽佣比例就会超过之前;而距离继续变大,达到一定的临界点后,商家就不愿开展外卖了——因为不赚钱了,甚至会亏损。

低客单价外卖因为金额基数小,边际变化幅度大,每增加一公里的配送距离,增加的抽佣率都远比高客单价的更高,又因为利润空间也小,所以可能会远比高客单价更快达到距离临界点。

低客单价的配送范围就被限制住了。

新规下来后,很多低价商家直接将配送范围改成3公里范围内。

但是配送范围大小会影响到你的自然流量,将配送范围缩小后,订单量也会变少。例如过去一百多单可能就变成了七八十单;在这种情况下,商家只能去加大营销投入,买更多流量,或者在远距离外卖上提高客单价(远距离变成了高价外卖),自然而然,就打击到了整个低价外卖在整体生态上的交易权重。

乍看之下的判断错误是因为我们直接对比了低客单价和高客单价在同一个时间点的数值(也就是静态对比),但其实我们要判断的是低客单价外卖的处境是否恶化了、是否相对而言更有利高客单价外卖了;所以选取的是它们的变化趋势做对比(也就是动态对比),依据变化趋势,最可能的就是低客单价变少,高客单价变多,所以整体更不利于低客单价外卖。

平台在抽佣上,其实一直是倾向于优惠低价外卖的,只是这个优惠变多还是变少的问题。

过去抽佣固定,不按距离收费,远近佣金都一样,势必会导致一些不公平,因为距离远近的配送成本是不一样的,远距离外卖的成本被近距离分摊了。

而现在细化后,大家就按照骑手成本来付费,虽然比较公平,但其实是相对不利于低客单价外卖的。

低客单价外卖又因为利润空间小,所以只能涨价,但是它的受众对价格又更敏感,导致提价难;高客单价则反之,利润空间大能够承受涨价,另外受众价格敏感度也比低客单价低,也可以更容易提价。

低客单价外卖就被打击了。

美团这么做当然不是说故意去打击这些低价店铺,更多只是因为目标调整。

进入存量争夺后,外卖不再只是单纯的流量业务,高频刚需的外卖不仅仅只是为其它相对低频的业务导流就可以了,它也需要承担更多平台的变现了。

变现主要是两方面,降低成本和增加收入,而这其中涉及到粗放经营向精细化的演进,更涉及到交易结构、用户和商家等整个外卖生态的调整。

过去,订单无论远近、平台成本是高还是低,佣金率都是一样,这造成了高成本的订单将自身成本转移给了低成本的,平台更多是宏观调控,保证整体收入大于支出,对其中结构不做调整。

这里占便宜的就是低客单价的外卖,据披露,美团一笔订单的平均成本是7块多,很多低客单价外卖收到的佣金根本覆盖不了成本,基本上是送一份赔一份。

现在,平台更加关注每笔订单的成本结构,不再做亏本的订单,所以调整了运费佣金政策,订单的配送成本更多要商家自己承担,进而降低赔钱订单的比例,提升赚钱订单的,也使得商家关注到配送距离和订单成本的关系,并作出相应的调整。

而提高收入,就是我们熟知的涨佣金和提高客单价,但这其实只是露出水面的冰山,真正重要的是消费者和商家的结构调整。

美团外卖的收入分成交易佣金和营销收入。

占据大头的交易佣金=订单总数×单笔订单平均收入(单笔订单收入=客单价×佣金率)。

在这里,单独提高佣金率长期来看是不可持续的,涨客单价才是核心。

一方面是客单价直接跟佣金挂钩,客单价高,佣金也高;另一方,客单价高往往利润空间也高,有足够的利润空间来承受,佣金率和营销费用等才能再提高。

而支撑高客单的肯定不再是原来那些幽灵厨房、流量店,而是有品质、有品牌的商家,消费端也不再只是原来要低价的用户,而是对品质、品牌有更多要求的用户。所以消费端和商家的调整是必然的。

这个调整又关系到营销收入,只有当这些具有强购买能力、对品质有追求的消费者在平台上,平台营销价格才能涨起来,因为这时候平台的广告用户(就是要在平台上营销的商户)不再只是低价商家,还有这些品牌商家,低价商家是没有足够利润支撑做营销的,但是高客单价商家可以,而高客单价商户的精准目标群体就是这些消费者,对只要低价的用户营销显然是不划算的。

而广告和营销又是释放利润的重要部分。

所以用户和商家的结构调整才是真正支撑美团提高客单价、变现率和释放利润的关键,这不是简单的订单金额的调整,而是个复杂的系统工程。

所以我们看到,美团不断去攻克KA(重要)商家,去提高营销价格,某种程度上,美团在走餐饮“天猫化”。

跟淘宝打造天猫一样,美团的调整也有得必有失。

首先是时间不敏感、价格敏感用户低价外卖的需求得不到满足;其次则是低价商家订单变少,业务量不饱和,寻找更多平台的意愿变强。

可以说,美团正在重蹈淘宝的覆辙,亲手将这部分消费者和商家排除在自身的体系之外。

当然,要打造一个低价的外卖平台,除了争取到这部分低价的商家之外,更关键的是要降低商家开展外卖的成本,要保证这块的总成本比较低。

开展外卖的成本主要由配送成本和平台成本构成,对于一个新平台而言,可以先暂时不考虑盈利(省掉平台成本),也可以效仿拼多多,流量向低价订单去倾斜,以此来省掉商家营销(获取流量)的成本,但是配送成本是省不了的,这块要怎么降低呢?

估计只能靠降低配送速度来达成。

美团和饿了么没办法通过提高配送效率去降低成本(同样人力送更多订单),因为配送效率已经特别高了,优化空间越来越小,但是其实可以通过降低配送速度去降低成本。

因为同样效率下,配送时间延长,同个骑手也可以送更多订单,这点对峰谷明显、高并发的外卖尤其适用:高峰期订单高并发,为了保证速度,要增加更多人手去送餐,但是增加的部分在非高峰期却有大量的运力闲置。

但降低配送速度会涉及到用户服务体验的问题——要降低用户对配送的期待、延长配送时间,也就是改变配送的目标,在新目标下达到一个更差用户体验和更低配送成本的新稳态。

这是美团和饿了么在当前仍然存在这么激烈的正面竞争的情况下没办法去做的。

它们这么快的配送速度其实是竞争催生出来的,配送是它们能够从残酷的O2O外卖大战中杀出来的利器,但是他们现在仍然没有达到一家彻底垄断、仍然还有外部正面的竞争压力,再加上它们平台上的核心用户也已经被养的越来越刁,一旦放慢,核心用户可能就要流失了。

尤其是现在要提高客单价、往高端走,配送速度自然不可能再降下来了。

但是这个低价新平台可以这么去做,或者说为了降低成本不得不去这么做。

首先,就算是在同样的配送成本下,新平台的配送速度和效率几乎也不可能比美团和饿了么更高,因为要达到它们这么高的效率需要规模、技术、数据和管理等都达到才可以。

其次,新平台相比较美团和饿了么不具备其它任何核心优势,只有低价,只有把低价做到极致(就像刚崛起时的拼多多),牺牲配送速度可能是在所难免的。

这些低价外卖的客户群会不会买账就需要实际去试了。我倾向于是可以的,当初拼多多崛起的时候,物流效率也是不敢恭维的。

当然,电商和外卖自然不一样,外卖需求时效性远远强于电商,毕竟用户就餐的时间是固定的,前者是小时达甚至分钟达,后者是按天达。

但是外卖的需求时效性再强也有一定的区间范围,究竟是按分钟还是按小时?

我们已经习惯了这么便利快捷的外卖,所以我们可能没有意识到,目前是美团和饿了么的配送效率过高了,在这样的配送成本下,平均配送时间在二三十分钟是很恐怖的,但是你说要延迟到一两个小时对于这些用户可行吗?

有可能是可行的,便宜嘛(当然这也意味着消费者也要多点计划性、提前下单)。

低价外卖为了减少配送成本或许可以对应更差的配送和服务。

当然,并非说一定要配送成本降低多少,也并非以上说的每个成本都要降,只要总成本远小于美团和饿了么即可。

成本和低价在这门生意中要怎么强调都不为过。

拼多多的成功,很大部分也要归因于对整个零售成本的降低。

对于那些下沉市场的用户而言,拼多多取代的是他们平时接触到的线下渠道;这些线下零售,从工厂到这些下沉受众的终端,商品要经过太多的流通环节,拼多多直接省掉了中间的环节,使得整个供给扁平化,极大降低了终端的价格。

再借助拼团、砍价等手段,薄利多销,就可以进一步压低整个成本。

另外还有快递成本,拼多多刚开始时的快递体验简直一言难尽,但是它就是量大、便宜,几块钱包邮的都可以,这是非常恐怖的成本控制。

低价外卖要成功,势必要在成本层面去想办法。

当然,以上这些都需要去验证,理论转化为具体成功的商业模式,中间隔着十万八千里。

除了以上分析,有些情况也需要去注意:

美团和饿了么提高整体客单价,并不代表就完全放弃低价,在现在以算法和精细化运营为主导的时代,更有可能采取的是价格歧视的政策,对价格敏感用户进行补贴和匹配低价外卖,对高客单价用户少补贴或者不补贴。也就是我们一般说的大数据杀熟。

如果是在这种情况下,低价外卖只是针对美团或饿了么流失或者潜在不满足的用户,那么这个池子可能未必会有多大——因为虽然外卖价格越来越贵,但是用户的懒惰性、依赖性也会越来越强,所以放弃有时候没那么容易,会存在这么一个反作用力来部分抵消价格敏感性。

在这种情况下,更关键的是要找到一群【待外卖】的人群(类似于拼多多崛起时针对的【待电商】人群),但是这部分人群在目前的情况下究竟还存不存在,存在多少都有待去验证。

中国目前已经有5亿的外卖用户,这可能是外卖用户的极限了。

外卖在用户端的天花板肯定要远远低于电商的。

电商是全国性的,不依靠本地商家发展;外卖则是区域性的,要依赖本地餐饮商户,像农村这种地方电商可以到,但是外卖要如何发展?这些区域三餐就是靠自己做,或者赶去集市买,餐饮商家隔着很远,配送成本过高(这方面类似于美国,很多地方都地广人稀,所以美国没有发展的像美团这么大的外卖平台),这部分人群又是价格敏感用户,所以外卖跑不通,美团用社区团购来覆盖这里,而不是外卖。

但如果没有新的外卖人群,只针对原来外卖平台的用户,那么这个天花板不仅可能比较小,而且还非常难做。

低价用户粘性低,哪里便宜用哪里,他们切换用回美团和饿了么也不会有什么问题,美团和饿了么就可以打价格战耗死新平台。

所以要预测一下对手什么时候能够反应过来,是否有足够的时间去成长。

拼多多能够崛起是因为对手刚开始看不懂、不看好,等到反应过来的时候拼多多已经成为庞然大物,无法阻挡了。

显然,美团和饿了么如果复盘过拼多多这么经典的商业案例,势必会更加警觉,留给新外卖平台的发展时间不会这么多,尤其是外卖领域最强大的美团就在微信体系里面。

原本美团和饿了么是直接正面竞争,两者提供的核心价值没有多大的差别,都是更多的商家和更快的配送。

但是双方目前的市占率在发生着此消彼长的变化,美团市占率在已经高达三分之二的情况下竟然还进一步扩大,反观饿了么连维持都很费劲。

如果按照这种趋势发展下去,饿了么可能会在正面竞争中彻底败退,转而寻求跟美团更差异化的竞争,低价外卖的需求由饿了么来接收。

除此之外,还有很多的情况是无法预测的,具体会怎么样,要实际创业者躺过才知道,就像所有人都觉得电商格局已定,拼多多却莫名其妙杀出来一样……

希望对你有帮助!

PS:本文不作为创业、投资参考。

视频号推荐

—————— / END / ——————

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ZS3qlttZQp2ongX7iYdbpA

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jKJDnRyvo7zdGZlQ51rERg