“985废物小组”出现

2011年,一则关于“寒门再难出贵子”的帖子在网上引发热议,这并非事实,随着落后地区的教育水平逐年提高,不少寒门学子在个人的努力下也考上了重点名校或其他985、211大学。

不过这虽然不支持“寒门再难出贵子”的言论,但一些从“寒门”中奋发考上985的学子却又陷入了另一重困境,成为了所谓的“985废物”或者可以称之为“小镇做题家”。

2020年5月,一个名为“985废物引进计划”的豆瓣小组悄然出现并在短时间内吸引了近10万名的网友加入其中。

这个小组里的成员大多是来自小城镇或者农村的大学生,他们通过十多年的寒窗苦读,终于经由“高考”这个相对公平的渠道实现了“鲤鱼跃龙门”。

在高考中取得成功而进入了985、211名校一事上,他们身上彰显的是励志精神,然而在进入大学后,他们却陷入了迷茫与焦虑。

十几年的应试思维、分数就是一切的观念在大学不再适用,也没有了外部师长的压力迫使自身前进。

他们也不懂如何去获取甚至不知道大学里存在的众多的信息资源、发展机会。与美国家庭的“第一代大学生”有所类似,凭借天赋与努力从混乱的社区中考入精英大学,但进入后却不懂如何与同学、教授进行交流,也不懂如何利用学校里的资源。

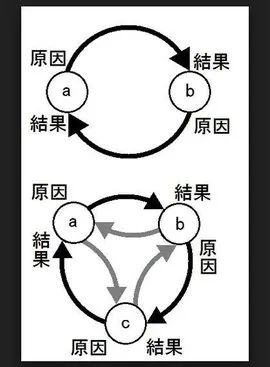

而不懂得利用资源,往往又驱动着这些“寒门学子”与城市同龄人之间“不平等的再生产”。

慢慢地,这些“985废物”曾拥有的“优等生”光环逐渐消失。与之形成鲜明对比的是,出生并成长在大城市的同班同学、同校学生却有着更多的兴趣好爱与特长,能够在更多样的舞台上“闪闪发光”。

这些城里优秀的同学不仅有着更优秀的英语口语、社交能力、更强的经济支持,还有着更长远的、明确的规划;在进入社会后,他们还有家庭资源的支持。

而“985废物”们,在对比城市背景同龄人的状况下,往往会滋生“除了做题什么都不会”的想法。既没有开阔的眼界、没有一开始就明确的、长远的计划,在踏入社会后也没有家庭的支持、没有长辈指点而处处碰壁。

众多难以转化的情绪时常让他们自嘲为“Five(废物)”、“小镇做题家”;“出身小城,埋头苦读,擅长应试,缺乏一定视野与资源的青年学子”就是这个群体的缩影。

于是,在这个以“分享失败故事,讨论如何脱困”为宗旨的“985废物引进计划”豆瓣小组里,数不尽的言论展现了“小镇做题家”的失败经历,借以抒发焦虑的情绪,抱团取暖、相互指引以寻求慰籍。

与60、70年代的前辈相比,这些“小镇”青年学子已然获得了更多的选择机会,接受的教育水平也大大提高,但显然,城市的学子能获得的教育资源也在增多且更为优质,城乡、地区之间的教育差异鸿沟仍存在。

可以说,这是一个努力争取教育公平的时代,但也是一个教育公平难以争取的时代。

有点小矛盾的焦虑群体

从对小镇做题家的形象刻画研究来看,他们是积极向上的一个,但同时又充满着焦虑迷茫,像是一个矛盾的综合体。

从自我画像上来看,小镇做题家拥有积极进取的正能量。

许多小镇做题家从“寒门”中经过近12年的努力学习才进入985、211大学,自身的成长史就是积极奋斗、改变命运的写照。近12年的时间也在他们身上刻下了积极奋取的精神,努力改变命运的理念一直印刻在他们心中多年。

不过,进入985、211大学后,这些在高考金榜题名中获得优越感、自豪感的小镇做题家们更多地面临着名校光环下的现实挫败感。校园里遍布着如同自己一般、甚至比自己优秀的学生,太多优秀的同龄人让他们滋生着“只会做题”、“资源与视野受限”的感慨,衍生出无法解决的迷茫与失落感。

且由于缺乏视野与资源,小镇做题家也很难在大学初期就能明确自己的人生规划。这一群体在进行个人规划时,容易短视化、片面化以及功利化。虽然有时也会关注自身的人生爱好与兴趣,但最后往往习惯用经济收入、社会地位等指标衡量自身的成功与否。

与有明确目标的城里同龄人相比,他们从一开始就失去了“先发优势”。且在感到迷茫的同时容易向社会因素所妥协,又在妥协中陷入自我怀疑。

于是,虽然怀抱着知识改变命运的想法,但在意识到“山外有山,人外有人”、受视野与资源限制后,小镇做题家就会陷入自我迷茫的阶段。

另外,在这个时代形成的“文凭社会”中,原本这些小镇做题家就想通过获得知名大学的文凭证书来获得更高地位的工作,取得更多的收入,向上流动进入更高层次的圈子。通过高考进入知名大学获得文凭,似乎就能拿到高收入、高地位的敲门砖。

但现实却是在大学生遍布的社会中,小镇做题家除了拥有基本的经济支持外,家庭能提供的文化资本、资源支持几乎为零。他们并没有强硬的家庭资源、有益的长辈指点,也难以得到理想的工作。

经过十几年的奋斗与努力似乎也追不上城市发展的步伐,与父母辈相比,只是换了一个时代与工作环境打工而已。

可以说,小镇做题家一边怀揣着拥有高文凭以获得更高收入,从而在城市中获得认同感、安全感的想法,一边又害怕“996猝死”、“中年失业”带来的恐慌与压力,最终导致的理想与现实不匹配让小镇做题家自我感觉难以掌控自己的生活与发展,引发了更大的焦虑感与无力感。

而在巨大的社会贫富差距环境中,小镇做题家群体所在家庭也大多处于相对弱势的地位,这又会进一步加剧小镇做题家的心理失衡,加剧他们的焦虑、恐慌、无力感。

社会在背后的“推力”

从时代背景来看,小镇做题家正处于一个整体向上流动的社会。然而在向上流动的过程中,包括小镇做题家在内的年轻人势必会承受巨大的压力。

如著名社会学家兰德尔·柯林斯在《文凭社会》中描述过,20世纪中期的美国人整体处于一种通过努力以改变自身阶层地位、获得富裕生活的社会氛围。在这个氛围下,“金钱至上”的观念充斥在数以万计的美国人脑海中,想要暴富获得成功的欲望无疑给当时的年轻人施加了许多压力。

但在向上流动群体数量庞大的情况下,向上流动的通道却又几乎被“堵死”,视野与资源的限制将中下层的青年群体固化在了原有阶层。

国外一纪录片——《人生七年》就彰显了社会阶层固化带来的巨大影响。

2019年,拍摄历时近55年的纪录片《人生七年》最后一季正式播出,也意味着14个不同阶层的孩子的少年、青年、中年、老年的生活历程几乎被完整地呈现在大众面前。

从他们每隔7年的成长记录中可以看到,阶层分化的影响几乎贯穿了他们的一生。

精英阶层的孩子从私立中学到顶尖大学,最后取得了成功的事业,继而给其后代又带来了优质教育资源;中产阶层的孩子则花费了许多时间在迷茫徘徊、寻找人生的意义上;而工人阶层的孩子,基本也延续了父辈生活,进入循环圈中。

当然,也有来自农村的尼克成功实现了阶层跨越,进入了顶尖大学,获得更高地位的工作。

可以看出,虽然的确会有人实现社会阶层的成功跨越,但大多数人仍停留在父辈的阶层或只是更好了一些而已。

而目前,虽然近年来我国在不断推动教育公平的实现,但已有的、难突破的社会分层固化现象难免不会打击到小镇做题家的信心。

归根到底,阶层的固化还在于小镇做题家本身视野与资源受限,难以突破限制而实现阶层流动,最后只能停留在原有阶层。

早在中国人民大学主持的《中国教育追踪调查(CEPS)》2013-2014学年基线数据中就显示了,为孩子报音乐兴趣班的城市家庭比例占据了18.05%,农村家庭仅为6.14%。

另外,大多数农业户家庭并未做过“与父母一起参观博物馆、动物园、科技馆”等事项,在文化资本上的交流与投入力度也不大。

从孩童时代起,城市家庭中的孩童能接触到的文化资本更充分,视野更开阔,目标更清晰。所以大多数小镇做题家从一开始就失去了先发优势,进入社会后,资源获取差距进一步加大,冲击了小镇做题家所做的努力,造成小镇做题家的“堕落”。

而这个时代存在的下流社会则为“废物”们的“堕落”提供了“归所”。

日本作家三浦展在《下流社会》中描述过“下流社会”的特征:收入低下,生活的热情、学习的意愿、消费的欲望等也低下,他们似乎对人生失去了信心。

国内的小镇做题家自嘲为“985废物”,又何尝不是心情低迷、信心受挫的一个写照?倘若真想成为一个废物,下流社会的存在似乎也为他们提供了“港湾”。

在自嘲中继续前行

不过,自嘲归自嘲,在“985废物引进计划”豆瓣小组里集聚的小镇做题家并非真的想成为废物,只是借以抒发郁闷、低迷的情绪,希望能找到一个解决方法,从而继续轻装前行而已。

要看到,小镇做题家自嘲背后反而是一种“良性心理防御机制”,是尝试与自己和解的一种方式。

虽然受阶层影响,小镇做题家的视野、资源并不开阔或者充足,但是他们自身努力而成的资本不一定比城里同龄人差。

近12年的应试教育虽然固化了思维,但也让他们养成了自有的学习模式,一些模式能运用到工作中,助力高效地安排时间、完成任务。

如工作中涉及到的一些项目需要按照进度规划划分为多个阶段,一些问题需要应用结构化的思维方式进行思考,这些都可以用近12年养成的思维方式来思考解决。

且通过整群抽样,一些研究表示部分小镇做题家更关注集体性价值取向与生存需求,更关注家庭与社会责任的履行,在工作中也有自己的想法,除了收入也会关注舒适度的需求。

故而小镇做题家本身并非一无可取,相反其身上有独有的、与外界资源因素无关的特质。

而且从整个社会群体来看,能从小镇走向大城市,进入985、211已然是不错的成果。

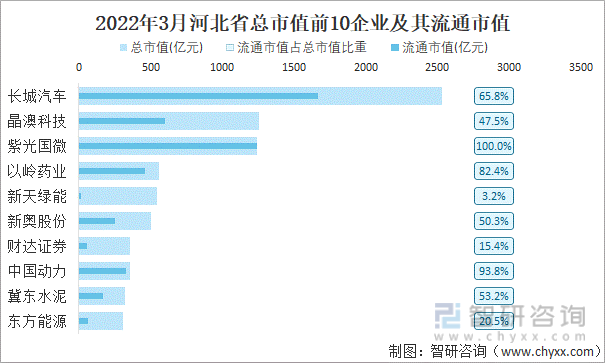

全国高等院校共3012所,而其中211大学(含985大学在内)不足150所。所以能从数百万考生中考上211、985大学已经是自身具备优秀学习能力的有力证明。

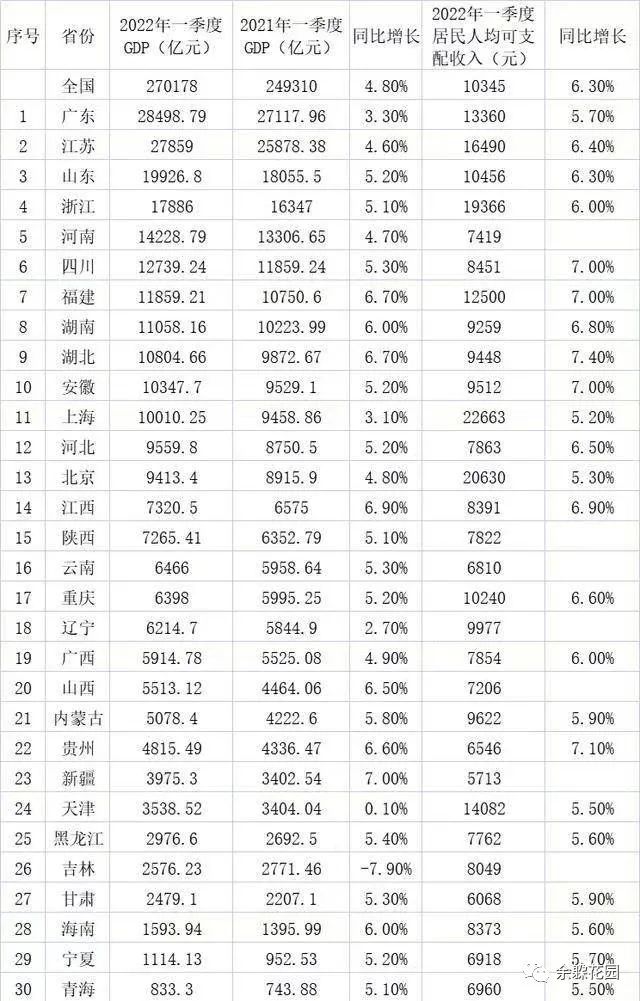

☉数据来源:中国网

曾经《我上了985,211,才发现自己一无所有|或者,也不能这么说》一文中述说了进入985、211后的自卑与迷茫,引发了热议。

但也要看到,在一些人眼里,即使是小镇做题家,也比他们拥有的出路要广得多,就像呼应这一篇发帖而作的另一个帖子所描述的,“能上985,211明明是一件很棒的事情”。

在如今大学生泛滥的社会,985、211毕业的学生更能接触到门槛更高、地位更高的企业。

故而与许多人相比,小镇做题家已经凭借自己的努力迈出了跨越性的一步了。在后续的向上流动中,个人的努力已很难去创造性地破坏一个稳定社会下逐步形成的整个阶层分化与固化,最终还得要依靠群体、社会的力量。

而大学、社会或政府力量能做的除了扩容——即推进更多的农村、小镇学生进入高等教育机构外,还可以关注文化资本与文化赋能方面。

很多小镇做题家除了受到不可改变的家庭原生背景限制外,其后续的长远发展也受到了文化资本与视野匮乏的影响。而缩短文化差距,增强小镇做题家的文化积累却是可以后天改变的。

不过,虽然目前的社会改革、教育改革已在致力于打造更公平的流动渠道,打破阶层流动的桎梏正在进行,但要意识到城乡融合需要一个过渡的时间,教育、文化、资源间的差距填补也需要一个漫长的过程。

或许,小镇做题家目前能做的也还就是继续在自嘲中寻找安慰与解决方式,继续前进了吧。

文章用图:图虫创意