大部分人活得不如一瓶酒。

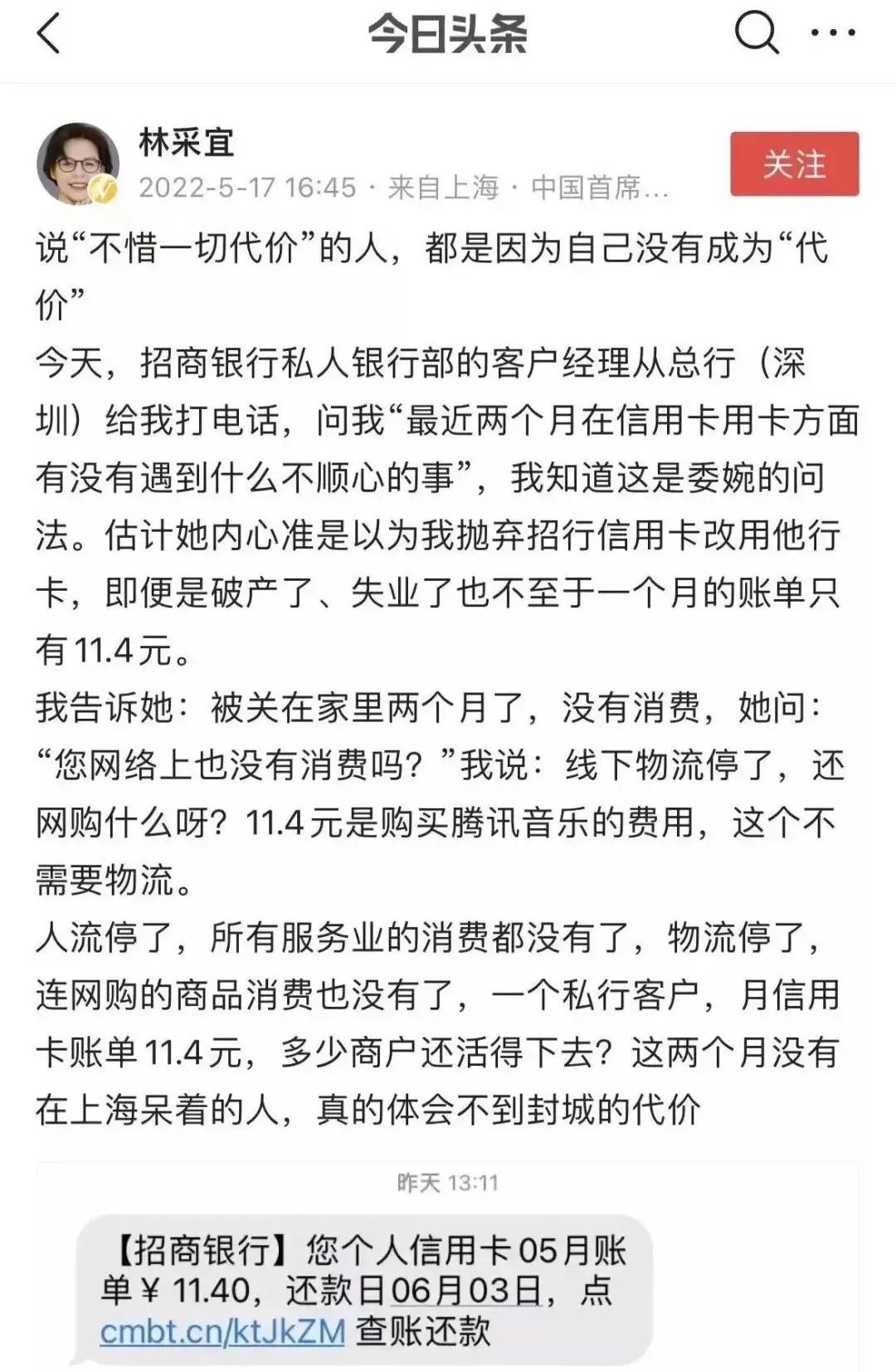

5月16日,阿里拍卖平台上线一瓶“汉帝茅台酒”,起拍价3999万元。搞得斯基酒窖里的82年拉菲都不香了。

在斯基看来,这起拍价定得有点保守,哪怕把单位换成“亿”,老百姓也能接受。

反正都是买不起。

就冲这个起拍价,斯基就想说,人家才是真的不坑穷人。

前两天,Gucci和Adidas推出售价11100元的联名款雨伞,这把伞的特点就是不防水。当然奢侈品就是奢侈品,有些方面还是比较人性化的,如果想要防水版的,加3000块钱就行了。

巴黎世家也出了一款破鞋。那种破,怎么形容呢,反正从垃圾箱里翻出来的,都不一定有它破。

上次看到类似图片,是警方发布出来寻找尸源的。

大家觉得这价格很良心,至少不坑穷人。斯基觉得,大家恐怕对年轻人的消费力有所误解,月薪3000买上万块奢侈品的年轻人并不在少数。

他们觉得自己不背LV,对不起那栋自己出入的,价值上亿的写字楼。所以很多人借了网贷也要买。

像汉帝茅台酒这样的,反正怎么折腾也是买不起的,也就死心了,那才是奢侈品界的良心。

这个汉帝茅台酒的送拍机构叫中致酒谱,一开始想得挺周到,只要缴纳2000元保证金或关注他们家店铺就能参与竞拍。

反正这起拍价,也不是一般人玩得起的。但它没想到的是,总有一帮穷人瞎捣乱、瞎起哄,把价格拍到了99.999999亿元。

这么不按常理出牌,大家还怎么玩?这场拍卖也就叫停了。

人家想的是,咱们土豪玩的游戏,你们来瞎凑啥热闹,图啥呢?

这款酒5月17日要重新上线拍卖,拍卖的保证金提高到了5万元,也没有了“关注就能竞拍”的资格。

直接取消了普通人玩的资格。

今天下午差不多5点的时候,斯基看了一下,就一个人报名了,剩下的3.35万人全是围观吃瓜的,而昨天出价都有4036次。

生姜斯基看着“报名1人”四个字,替人家担心,要是出不起3999万,那5万可就没了。生姜斯基不知道的是,每次大头斯基写稿让大家打赏,头一个打赏的都是他自己。

斯基觉得,这汉帝茅台比巴黎世家厚道,一万二说到底还是给了年轻人做梦的空间。

3999万元,则简单粗暴地告诉年轻人:

虽说汉帝茅台和破鞋都是限量版,但还是有区别的。一万二限量100双,月薪3000的年轻人都想抢个货等待升值,再不济也就损失4个月工资。

而1992年出生的汉帝茅台是限量10瓶,90年代末的时候,它的身价就到了百万级别。

百万在当年算什么级别?这么说吧,当年还是“万元户”的年代。

所以汉帝茅台真的打一开始就没想过刮穷鬼的钱,有些冤大头偏要往上贴,那也没办法。

有些人看新闻只看标题,觉得从现在开始囤一点茅台,30年后就能成为千万富翁。连汉帝茅台也只能摊手说:

当然了,像这种东西流不流拍的不重要,重要的是让更多人知道这玩意儿值那么多钱。

以前就有懂行的人说过:

中国艺术品拍卖中,超过1000万的交易有一半是最终没有付款的,拍卖只是为了制造一个虚拟的价格而已。

为啥做那么大一局,就为了敲定一个价格呢?

这事嘛,懂的都懂。一是方便一个人用高的价格卖给另一个人,一是方便做抵押。

说白了就是告诉大家,咱这破玩意儿真的值这么多钱,这背后没啥猫腻。

之前,河南一农民将手中的字画,用15万的价格卖给与一家著名博物馆有“亲密”关系的收藏家。

2012年让一家拍卖公司拍卖,价格抬到了9000万元。

其实那就是一次假拍,作品还是在收藏家手上。

后来,这位收藏家说自己不忍心看着国家宝物流失,所以卖给了那家博物馆。当时在外人看来,可能还是贱卖,但实际上的交易价格也比入手时的15万元高得多。

有些游戏注定只有富人才玩得转,普通人在边上吃吃瓜就好了。

就像汉帝茅台到了富人手上,哪怕里面装的是水,也能榨出黄金来;但到了普通人手里,里面装的真是酒,也就是砸手里的命。

一句话,里面装的是啥不重要,重要的是落到了谁手上。

这种事放到拍卖上是这样,放到职业上也一样。

年轻人千万别觉着有些人题个字很值钱,就拼命地练书法;觉着有些人学金融能进华尔街当投行,就一窝蜂地选金融专业。

有些价值,不是职业给的,是身份给的。

很多老干部都愿意混书法圈,斯基年轻的时候太天真,总觉得有些老干部水平也不咋滴,为啥还老想着给自己办个展啥的。

等想明白这里面的道道,斯基已经过了能参加国考的年纪。

原来,河南省有个领导叫王有杰,老是说自己是一位“笔耕不辍”的书法爱好者。

人家还担任过中国书法家协会的会员,出版了《王有杰书法集》。

在位时,人家一平方尺的书法值上千元。

这领导后来落马了,一家拍卖行很不识趣地拍卖了一幅他的书法作品,起拍价30元。

结果,没人竞拍。

这种玩法,也不只我们这里有,其他地方玩得也很溜。

拜登当上总统后,他的二儿子就成为了全职艺术家,还筹备私人画展。

一幅画的价格最高可以到50万美元,差不多300多万人民币。美国人就很直白地表示:

如果亨特·拜登不是现任总统的儿子,他的作品不会卖这个价。

这二儿子差不多是在2019年下半年才开始画画的,当时他刚从吸毒和酗酒中走出来。

他还美曰其名:

老外这一块自己玩得溜,所以把咱们一些大人物的小心思也拿捏得死死的。

之前,华尔街就有个“子女计划”,就是聘用“二代”更快地在内地招揽生意。

所以别看很多二代都有华尔街投行的履历,就觉得学金融特光鲜。

斯基奉劝你一句,别被表面文章给骗了,人家光鲜大部分不是因为专业,而是因为身份。就跟拜登他儿子似的,老子都当总统了,把瘾君子包装为“大艺术家”,有啥难度?

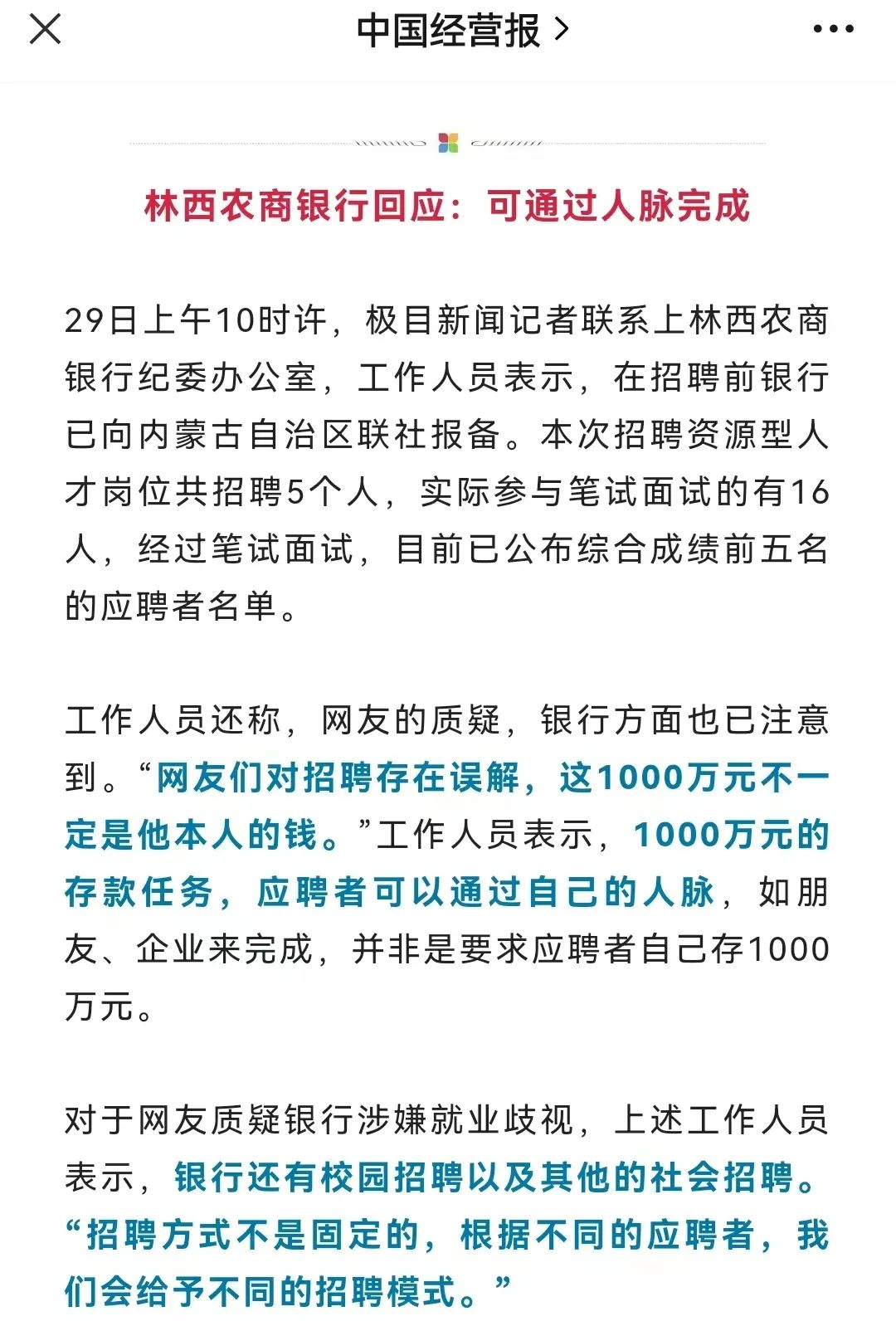

别说总统了,在一些地方,拉上存款5个亿,就能喜提一个支行行长了。

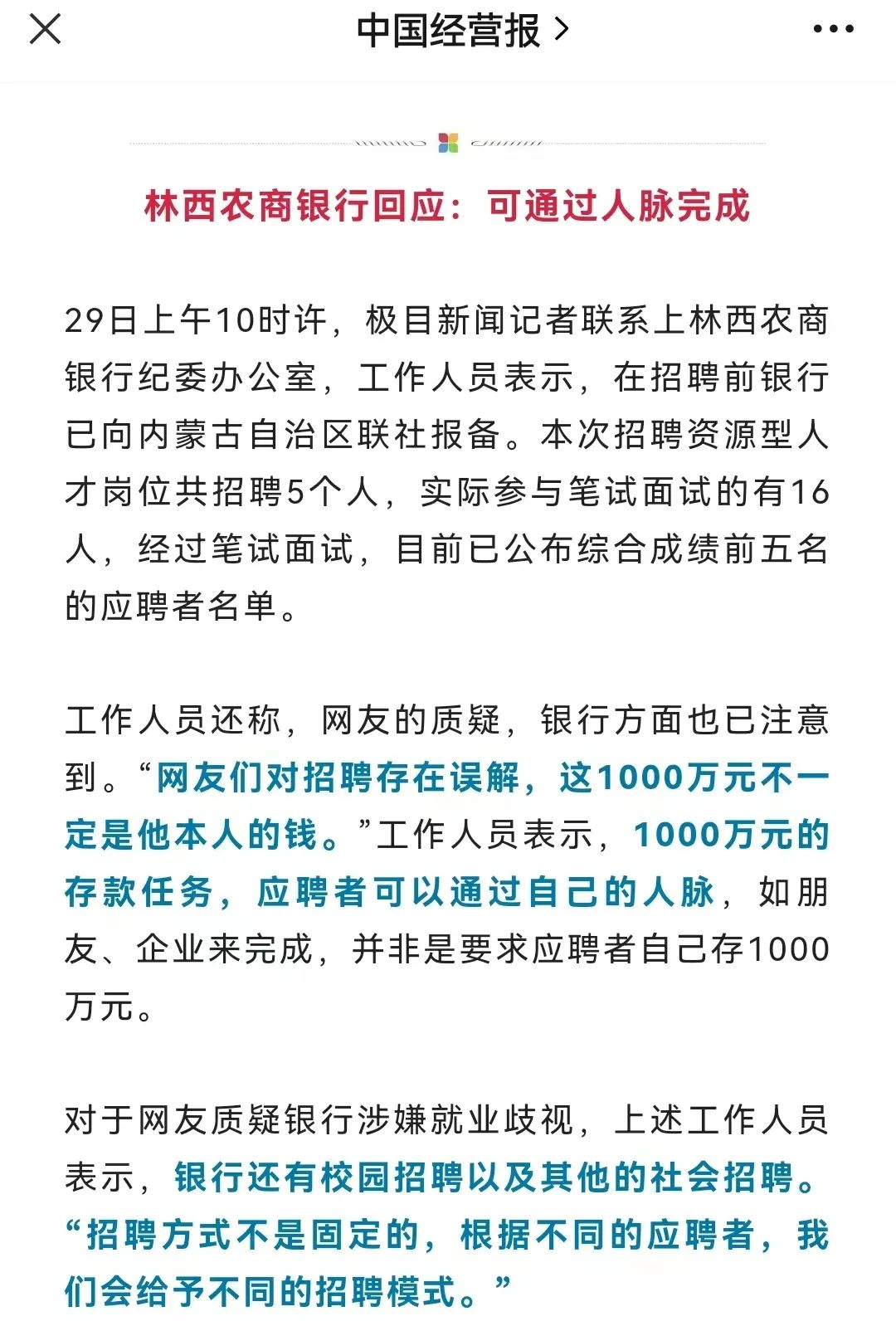

前阵子,内蒙古赤峰的林西农商银行在自己公号上,公示了5名“资源型人才”入围名单,其中2名90后,3名95后,最小的仅24岁,有3人笔试不及格。

这些入围人员在进入体检环节前,10天时间要存够不低于1000万存款。

你看,这就在告诉你,啥叫资源型人才?

这个社会总是在用很隐晦的方式,反复跟咱们输出一个很朴实的道理。但大部分人明白这个道理,就到斯基这把年纪了。

所以年轻人想要听大实话,就听听张朝阳这句:

年轻人不要努力过头,太过于拼搏的话,也是有伤害的。这个世界是不公平的。

来源:老斯基财经(ID:laosijicj) 作者:魔鬼斯基

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Y6ydxMIZDEU5m3HexbIWrQ