文/叨叨姐、刀剑笑&小虎刀

围绕中国人口的诸多“悬念”今天上午正式揭晓。

在第七次全国人口普查主要数据发布会上,统计局长宁吉喆介绍了过去10年间中国人口的一些变化趋势。其中一些核心数据立即被媒体画了重点:

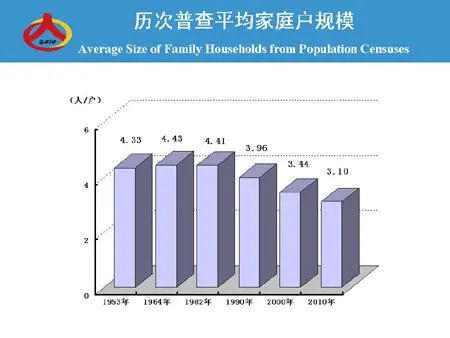

总人口14.1178亿,比2010年增加7206万,年平均增长率0.53%,比上个十年年平均增长率下降0.04个百分点;男女人口性别比为105.07;平均每个家庭户的人口为2.62人….

但一些外媒继续围绕人口问题对中国唱衰。

英国金融时报之前所谓“中国人口出人意料下降”的报道已经不攻自破,但纽约时报在今天有关普查结果的报道中称,出生率下降导致人口增长缓慢是中国的“长期定时炸弹”。华盛顿邮报等其他一些媒体,也在标题中突出中国人口增长放缓将给中国带来“危机”。

那么,中国正在面临严重的人口危机吗?人口红利期还有多久?我们的生育政策需要调整了吗?为了应对日益加剧的人口老龄化,延迟退休何时将会实施?

针对这些外界广泛关注的问题,我们采访了多位权威学者。

01

NEWS

中国面临人口危机?人口红利

正在消失?

普查结果显示,我国人口仍未达峰值,保持稳定增长。同时,16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人,劳动力人口资源仍然充沛。我国人口平均年龄通过这次普查了解到是38.8岁。总的看,依然年富力强。

Q1

中国面临人口危机?

刘志军(浙江大学社会调查研究中心副主任、教授):

对西方媒体之前的臆测和唱衰,这次发布会算是辟了谣。简单一句话,围绕中国人口统计数据的各种“危机”说,站不住脚。

无论总的人口规模还是过去十年的年度增长,总体上都是正常的,没有断崖式下降,也没有什么负增长。

这个发展形势主要受到两个因素影响,一是我国人均寿命延长,所以老龄化在增强,这是客观现实。二是我们在适时调整生育政策,比如放开二胎等,因此大家看到,14岁以下人口占比有所增长。两相对比,现在总体新生人口数量仍然多于死亡人口。因此总人口数继续保持增长。

至少从我国人口现状和短期发展形势来看,人口结构不会严重失衡。因此,正如宁吉喆局长在发布会上所说,从近年来我国人口发展变化的趋势看,今后的人口增速将继续放缓。但同时,人口增长还受到人口年龄结构等经济社会因素的影响,我国人口今后会达到峰值,但具体时间现在看还有不确定性,预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上。

Q2

人口红利期还有多久?

贾康(华夏新供给经济学研究院院长):

我们人口红利期基本结束了,经济学上讨论的一个刘易斯拐点,很多人认为在中国已经出现。就是原来源自农村的大量廉价劳动力现在过了拐点,以后不再是无限供给,我们这方面的比较优势已在迅速滑坡。

中国一方面要适当对冲这种滑坡带来的不利影响,另一方面一定要走高质量发展之路,腾笼换鸟地实现产业结构升级发展,通过供给侧结构性改革推动结构优化等等。

那么就有另外一个概念,就是虽然传统意义上的人口红利在中国迅速消失,我们能不能通过相关的结构优化增加一种人口素质红利?

从农民工的培训到整个社会人才的培养,再到整个社会各阶层各年龄段的人,都可以进入一个学习型社会来提高素质,这也是值得非常看重的事情。其实国家已经在一些重点切入点上发力了,比如前不久有关部门强调的职业教育。这些都是我们提高人口素质红利需要做的事情。

02

NEWS

我们的生育政策需要调整了吗?

少儿人口和老年人口比重双双上升,少儿人口比重上升既反映了调整生育政策的积极成效,又凸显了“一老一小”问题的重要性,需要优化生育政策,完善养育等人口服务体系。

Q1

优化生育政策能在多大程度上提振人们的生育意愿?

李长安(对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授):

这些年我们国家一直在不断放开计划生育政策,从单独二孩到全面放开二孩,现在很多专家学者都在呼吁要全面放开生育,这有一个渐进的过程。但是我觉得即使是全面放开生育政策,人口下降的趋势不会在短期内改变,因为经济社会发展是决定生育的基本力量,另外人们的生育观念也很难在短期内变化。

我个人觉得,提振人们的生育意愿是一个系统性的问题,除了生育政策以外还需要其他方面配套。现在有的地方已经采取了一些政策,比如说延长女性产假,男性也放育儿假等,还需要完善配套设施,比如增加幼儿园数量,减轻抚养孩子的成本。

现在还有一些企业在对待怀孕,或者带孩子的女性方面有限制,比如有单位招人要求女性在多长时间内不许恋爱、结婚,有的女性担心如果生孩子,会不会对自己的职业发展有影响,所以从企业层面来讲,也应该做到不歧视女性。

我们整个社会需要对女性有足够的人文关怀,尊重女性的基本权利,这样才能够营造对女性对孩子更友善的社会氛围。

Q2

放开生育会加大财政负担吗?

贾康:我觉得放开生育控制早就该做了。现在生育控制的就是体制内几千万户有生育能力的家庭,放开这方面的控制,对于扩大内需和对冲老龄化会有很明显的积极作用。

这方面放开其实对于财政没有太大的影响。允许更多家庭有新生儿,带来的是这些新生儿伴随的我们国内内循环的消费潜力释放,实际上还会使财政多增加一些活钱,因为它使经济更活跃了,能够扩大内需,助长内循环。这样财政的税收还会更多。所以这个事情是一举多得。

如果说以后鼓励生育,财政给些补贴,其实也是四两拨千斤,孩子出生以后对整个扩大内需,拉动内循环这方面的贡献,要明显地高于财政给的生育补贴。所以我觉得放开、鼓励生育,对财政来说还是在可接受范围之内的。

Q3

除了放开生育政策以外还有什么其他举措提振生育意愿?

梁建章(北大光华学院经济学研究教授):

我觉得全面放开生育政策是起码的,现在还有很多人不生或者生一个,只有一部分人生三个或四个,放开生育政策后,生三胎比生一胎的,生四胎的比不生的要多很多,这样才够。

针对这个全面放开,有年轻人认为这是割韭菜,我觉得这个不叫割韭菜,这是社会资源的倾斜,社会资源就这么点,从公平性角度来讲,生小孩多的家庭是不是应该享受一些优惠,有相当一部分人,如果给到足够支持,他愿意生两个甚至三个小孩,所以总体来说我们还是希望给予他们更多的支持。

怎样让社会资源更向多胎家庭倾斜?一个是给钱,给现金或者免税,还有教育方面减压,不要做教育方面的军备竞赛,另外房价也是,尤其对大城市,需要提供更多的土地供应,给有小孩的家庭更多的补贴,跟新加坡一样。

03

NEWS

我国的人口老龄化问题到底

有多严重?

七普数据显示,我国60岁及以上人口的比重达到18.70%,其中65岁及以上人口比重达到13.50%。宁吉喆称,“老龄化已成为今后一段时期我国的基本国情”。

Q1

人口老龄化会给我们带来怎样的挑战?

李长安:中国在上世纪90年代末期时实际上已经进入老龄化社会,也就是60岁以上人口占总人口比重超过了10%,这种趋势越来越明显。

受人口老龄化影响最大的一个领域是消费。一般来讲,当人口结构发生很重大变化,特别是生育率下降,同时老龄化迅速上升的时候,那么它对于整个社会的总消费抑制是特别明显的。相对来讲,人口老龄化以后,人们的消费意愿会逐渐降低。

这个情况在世界各国都出现过,特别是老龄化特别严重的一些国家。举个最简单的例子,比如住房消费,老年人的购房意愿肯定比年轻人要低很多。

梁建章:一个是养老的问题,另一个是社会创新活力的问题。

中国现在当然是创新力很旺盛,因为我们现在这批三四十岁的年轻人都是八十年代生人,那时候每年还生两千多万,到现在每年新出生人口是一千多万。未来的年轻人数量减半,对整个社会的活力会产生很大的负面效应。未来的国际竞争可能就是创新力的竞争,所以这是一个很大的问题。

Q2

应对日益加剧的人口老龄化,延迟退休何时将会实施?

贾康:在人口老龄化压力咄咄逼人的情况下,延迟退休是一个必然选择,它在中国只能渐进地推行。

现在有关部门可能还在反复讨论,我觉得最大可能是首先推迟女性的退休门槛。然后,渐进式延迟退休必然会碰到更敏感的问题,比如具备一定条件后,60岁以上是不是可以推到62岁,再过几年,再推到65岁?

这时将会引发一些矛盾。有人说,按照原来的退休年龄预期,我退休后可以享受更高质量的晚年生活,让我多干几年,不高兴。但一些体制内人员可能认为延迟退休挺好的。

怎样更好地就延迟退休问题形成最大公约数,我深信有关部门一定会特别审慎地综合方方面面的意见、建议、研究具有可行性的方案。

李长安:延迟退休最近确实引起比较大的争议,其中一些担心也是有道理的。

我们国家现行的退休政策是解放没多久就制定的,当时中国的人均预期寿命才不到50岁,那时制定的退休政策是男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁。现在已经过去差不多70年时间,我们的人均预期寿命增长到了接近80岁。人均预计寿命的延长表明我们能够延长健康工作的时间。过去我们可能觉得五六十岁已经很老了,但是现在五六十岁属于还很健康的年龄。

从全球范围来看,中国目前的平均退休年龄大概是53岁左右,属于退休比较早的国家,所以延迟退休既符合国际潮流,也是我们自身发展的内在需要。

Q3

实施延迟退休后,年轻人的饭碗会不会被抢走?

李长安:对于这种担心,我个人认为,影响实际上是比较小的。

因为60到64岁的人口大概有7300多万,如果实施渐进式延迟退休政策的话,每年进入劳动力市场的老年劳动力其实也就一两千万的样子。对于现在劳动力市场近9亿人的庞大规模而言,老年劳动力数量是微不足道的。

另外,老年人跟年轻人的人力资本结构不同,技能结构也存在较大差异,他们从事的工作很大程度上替代性不大。比如在以年轻人为主的数字经济、互联网经济领域,延迟退休带来的影响就不明显。

从国外的具体实践来看,在绝大多数实施延迟退休政策的国家,老年劳动力与青年劳动力大都能够和睦相处,互相补充。比如在日本,老年人就业主要还是以传统行业为主。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6aghTknKwVHqDeYo4PFu8w