![]()

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/9F_fllbRcI60uIUpYck4tg

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

![]()

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/9F_fllbRcI60uIUpYck4tg

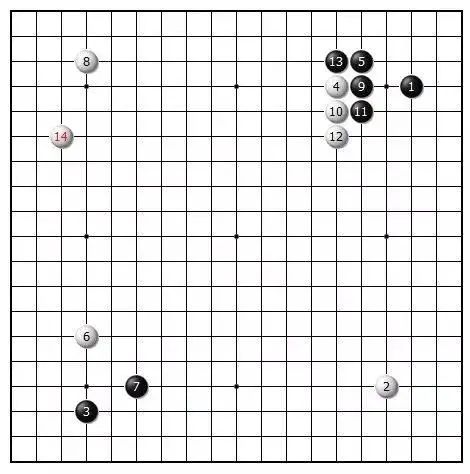

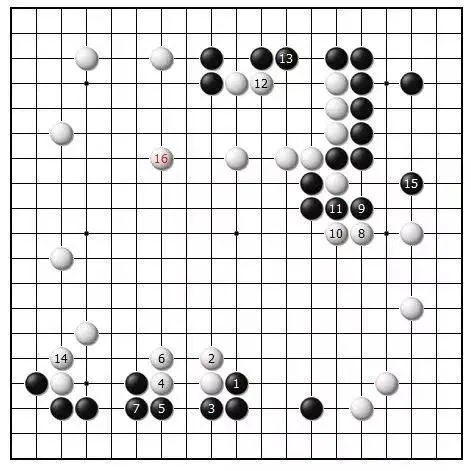

正保年间,为争夺名人棋所之位,二世本因坊算悦与二世安井算知赌上生死,呕心沥血,耗时九年而只下了六局;

宽文年间,为了挑战当时的名人棋所,三世本因坊道悦做好输了就受流放远岛之刑的准备;

元文年间,本因坊七世秀伯与井上因硕决斗,秀伯中途吐血倒下;

天保年间,赤星因彻挑战十二世本因坊丈和,吐血,死于26岁;

十四世本因坊秀和战幻庵因硕,第一局耗时九天,因硕两度吐血;

水谷缝治和高桥杵三郎擂争较量,水谷折寿而亡;

阿尔法狗起初的版本,还使用了数百万人类围棋专家的棋谱,并通过强化学习进行自我训练。

而到了AlphaGo Zero这个版本,它已经不再需要人类的数据了。

最后只剩胡林一人依然挺立。那一刻他抛下了盾牌,双手抡动一柄大斧。歌谣中说,斧头沾了勾斯魔格食人妖护卫的黑血,冒起烟来,竟至熔掉。胡林每砍倒一个敌人,就高喊道:“Aure entuluva!光明必要再临!”如此他一共喊了七十次。

在残酷的胜负之道上拼杀至今,成也罢、败也罢,棋盘上的生死较量本就是棋士的宿命。这场投入全副心魂、舍生忘死我的十番争斗必将成为名谱而流传后世,亦必然不负众棋迷之望。

现代西方哲学,从主体性的发现开始,一直关注自我和自我的力量;

《道德经》“无为”的准则,通向了对世界的整体观察–把世界看作一个机制,以“自然”或自发的运作为基础。

“学会承受损失,以及在损失扩大成灾难之前及时抽身”。

“我必须愿意长期看起来像个傻瓜,靠承受微弱的损失来等待大赢家。”

一开始,我们必须用一种新方式考量资本,将其看作一个动词而不是名词。 资本不是一个无生命的资产或者财产,它由行动和达到目的的手段组成,最终目的是打造、推进和利用不断发展的经济的各项工具。 事实上,资本是一个过程,或者一个方法、途径——即古代中国人所说的“道”。

资本具有跨期特征:它的定位和在未来不同时点的优势是核心。时间是资本的生存环境——定义它、塑造它、帮助它、阻碍它。当用一种新方式思考资本时,我们也必须从新的角度考量时间,当我们这么做时,这就是我们的路径,我们的资本之道。

“如果是想赚钱,你根本就不该待在这里。你将会在进军拉萨尔大街(LaSalle Street)的路上遇到各种困难,找不到进入的门径。”

如果一个人有一篮子苹果,他担心其中有一些是烂苹果,想把它们挑选出来,以免使其他苹果也烂掉。那么,他该如何着手呢?

难道他不是应该先将篮子倒空,然后把苹果一个一个地检查一遍,再将那些没有腐烂的苹果挑出来,重新装回篮子里,并将那些腐烂的苹果扔掉吗?

如果要把错误的观念和正确的分开,以防那些错误的观念污染了所有的观念,那么最好的方法就是把所有观念都当成错误的,一次性全部抛弃,然后逐个检查,只采纳那些不再存疑的正确的观念。

我们应该用第一性原理,从“我一无所知”出发,从头思考某一事物的“DAO”;

就局部而言,我们又没有必要重新发明轮子。

什么是万物的本性?

我们对它应采取什么态度?

这态度将给我们带来什么结果?

1、我们无法判定感觉与意见是否与客体一致,无法认识事物的终极本性,没有公认的标准可以裁决人们的意见分歧。 2、所以,我们不能相信自己的认识,应当“悬而不断”:对任何事物都说“既存在又不存在”,或“既不存在又不不存在”。 3、这一“不断定”的结果就是“不动心”状态,又称“平静安宁”,或“无动于衷”,或摆脱烦恼。

胜负只有神明才知晓。在棋盘上尽全力作战,之后坦然接受结果,遵从“尽人事听天命”的原则,才能够保持平常心。

每一步都和命运比执着 每个人都是时代因果 谁有勇气活成一段传说 在惊涛面前就敢说洒脱 不想在浪花的悬崖坠落 就只有朝着彼岸颠簸 谁不甘心像蚂蚁苟活 就有天大理由赴汤蹈火 迈向漩涡 还有什么 舍不得放手一搏

既悬搁判断,又勇往直前;

既接受命运,又翩翩起舞。

能够在擂争十番棋中一路获胜,乃是因为我诚实地接受了自己的命运,拼尽全力地奋斗,于是掌管胜负的神明认可了我的努力。这是我最大的骄傲。

所以在过去的3000多年里,人们认为在第三根线上落子和第四根线上落子有着相同的重要性。 但是在这场游戏中,大家看到在这第37步中,阿尔法狗落子在了第五条线,进军棋局的中部区域。与第四根线相比,这根线离中部区域更近。 这可能意味着,在几千年里,人们低估了棋局中部区域的重要性。

改变认知维度,从当下改为中期,从即期改为跨期。

他用“景深”来比喻这个新的视角,是时间的景深,而非空间的景深。

最后

尽管人类生活的种种可变性、偶然性使得赞美人性变得大为可疑,但在另一方面,从一种尚不明朗的角度上说,又正是这种偶然性才值得赞美。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/w0IgbVQIucAUNf15w0jq0Q

在新能源绿牌暂停审批后,不用等很久(5月底前)上海对绿牌的新的限制政策将会正式出台,届时愉观车市将第一时间联系专家进行解读。

一边通过私车牌照拍卖和增强对外地车牌限制来治理交通拥堵,一边,却是日益高涨的免费绿牌总量。随着新能源汽车免费牌照(绿牌)发放额度的爆发式增长,治理新形势下的交通拥堵,又成为上海政府面临的新课题。

“ 应该说,限制绿牌政策,上海已经滞后,也是相对被动的。”知情人士透露,正在等待上海政府审批的免费绿牌有“厚厚的一大摞”。而从总量上看,上海市场新能源汽车的订货总量,已经超过了上海每月的私车牌照发放额度。

按照2021年4月上海牌照拍卖结果:共计投放数量:11303张,平均成交价:92887元。

这也意味着,如果无限制发放免费的绿牌,上海花了20多年,控制牌照总量控制汽车保有量增长,缓解交通压力的治理成果,很快将会前功尽弃。

愉观车市从知情人士处证实:上海对绿牌相关的限制政策,将在5月底前出台,而在此之前,已经暂停了对绿牌发放的审批。

之前,有消息称:上海市政府对包括10万元以下或车长4.6米之内的新能源车不再发放免费的绿牌。

上述知情人士并没有直接透露具体的限制信息,但他明确表示:“政策有延续性,既会考虑总体的节能环保,但也会考虑上海的道路拥堵,但总体来说,新的政策是科学合理的,符合国家导向和技术发展方向,也不是为了限制谁。”

“免费午餐”过度透支的消费需求

“按照现在的发展速度,仅一种类型的车型,从趋势上看,就要超过上海私车牌照拍卖总量了。”上述知情人士透露,而这种过度的需求,可以说,是在“免费午餐”刺激下,被过度激发的新能源车需求。

为了鼓励新能源汽车的发展,上海对进入上海绿牌车名单的新能源汽车发放免费绿牌,2020年上海绿牌车型名单共包括49家企业的106个新能源补贴车型, 其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。

按照上海现行政策,上海本地居民或者在上海缴纳社保、个税达到6个月的外地人(包括中国港澳台、华侨以及外籍人士)在本市购买新能源汽车用于非营运、且个人名下无在本市注册登记新能源汽车的,本市免费发放新能源汽车专用牌照额度。

为什么说是过度,上述知情人士透露,因为免费,因为没有限制,原本不需要买车的消费者也加入到买新能源车的行列。

特别是相对价格低廉的产品,成为很多原本没有买车计划,或者原本通过公共交通就可以解决交通问题的群体,为了“占个名额”而买车。

这样的案例不乏少数。原本可以坐地铁上下班,为了“占个免费额度”花三五万买辆车;原本家里一辆车就够了,反正新能源牌照免费,花三五万买辆新能源车,就能享受与10万元拍得的牌照同样的路权;在此心理作用下,上海绿牌的申领队伍越来越长,有些甚至明确表示,这车平时不会用。

免费绿牌与治堵的矛盾

“一开始申请绿牌的数量并没有那么多, 今年春节以来,发展迅速,按照这个趋势下去,我们必须采取些限制的措施,才能来保证20多年治理拥堵的成果。”上述知情人士透露。

虽然上海的私车额度拍卖政策备受诟病,但持续20多年来,确实在治理交通方面取得了相对不错的成效。

从历史上看上海市私车额度拍卖最早可以追溯到1986年,以“z”字开头的沪牌以底价为10万元的不公开的这种形式进行拍卖。

1994年起,上海开始对中心城区新增私车额度通过投标拍卖的方式进行总量调控。

从2000年起上海出台新政,提出了私车牌照无底价竞拍,以此控制汽车发展总量,缓解交通拥堵问题,而在过后的20多年间也沿用此方法,只是因为人数问题,将现场竞拍模式改变为了网络竞拍模式。

上海是国内最早、也是唯一一个对私车牌照普遍实行限制性政策的城市,经过时间的推移,上海车牌的价格已突破了9万元,被喻为“最贵铁皮”。在不断地顺应时代进行调整的过程中私车牌照制度始终伴随着质疑的声音,但私车牌照卖制度也始终发挥着积极地效用。

同济大学交通学院陈小鸿教授等经过研究认为,上海市的私车额度拍卖政策将上海的私车增长趋势后推了约20年,上海私车车牌额度拍卖政策在可以说发挥了一开始所定下的效果,限制了上海私车数量的过快增长。

上海对私家车总量控制采用的限制政策,之后被包括北京、广州、深圳、杭州、石家庄、天津等地纷纷跟进。不过,随着新能源汽车绿牌的放开,且在数量上的水涨船高,上海的道路交通“老问题”也面临了新的挑战。

治堵的“智慧”与绿牌调整法则

对绿牌的调整,与其说是限制,不如说是一种被动的调整。

“政策本来就不是不成不变的,无论是对绿牌的政策,还是不同时期的交通治理,都是审时度势,不断调整的。”上述知情人士透露,而上海市政府,考虑的也是“一盘棋”的调整思路,不是简单的“一刀切”或者偏见式的调整。

如果时间回到2006年,当时上海市政府取消了有关“小排量汽车限行”的规定。上海曾对“排量1300CC(含)以下且车身高度在1.5米(含)以上的小型面包车”采取了限行措施,在一定的时段里,这类车辆在高架道路和一定范围内的地面道路上禁止通行。

2006年,上海高架各上匝道口上方高悬起“高峰时段禁止无环保标志车辆通行”的标志牌,而原本设立在本市高架上匝道的数十块“1300CC以下小面包车禁行”的标志则被撤下。

当时的背景是国家对小排量汽车的鼓励和对环保的重视。但上海取消限制小排量的背景,同样也是水到渠成的行为,因为当时上海的私车牌照拍卖价格已经超过4万元,消费者拍了4万元的牌照,去买一辆三五万的车,本身比例也越来越低了。

同样,上海的绿牌政策,也不是一成不变的,且设置了期限了门槛。

上海市于2018年2月制订了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》((沪府办规[2018]7号),明确,消费者在本市购买新能源汽车用于非营运、且个人名下无在本市注册登记新能源汽车的,本市免费发放新能源汽车专用牌照额度之后,该政策继续延续到2021年2月28日。

2月10日,上海市发改委等五部门发布了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,其中指出,自2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车,上海市不再发放专用牌照额度,且对购车人的社保、个税要求进行了微调。

愉观车市了解到,在新能源绿牌暂停审批后,不用等很久(5月底前)上海对绿牌的新的限制政策将会正式出台,届时愉观车市将第一时间联系专家进行解读。

而不可否认的是,在治理交通拥堵方面,上海称得上全国限行城市中相对最包容的城市,截止今年5月1日,才开始限制外地车辆全时段进入内环。同时,为了有效平衡好治理交通拥堵和市民的出行,上海在公共交通的建设上,也一直在完善,目前,上海轨道交通共开通线路14条。

可以说,从上海外环线到中心城区,大部分地方都可以在一小时之内到达。加上市中心昂贵的停车费,如果不是为了“占个免费的额度”,一些需求,可以说也是可以被有效抑制的。

转自:https://www.toutiao.com/i6961003447361471007/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=11&from=timeline×tamp=1620788007&app=news_article&utm_source=weixin&isappinstalled=0&utm_medium=toutiao_android&use_new_style=1&req_id=202105121053260101351550280D013D13&share_token=0dc1ca44-aa37-4027-9938-c6d556ec8c32&group_id=6961003447361471007&wid=1620836593107

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/3MqIBJUNvAGpS7Ldmk-CPA

“ 号称终极学习法的「费曼技巧」,你听过吧?是否也曾用过?但你是否知道,这个学习方法,只是其他人借费曼之名用于宣传推广的一个伪概念,费曼本人对这个概念并没有正式的说明与诠释。有什么证据吗?又是谁自创了「费曼技巧」 这个术语呢?来看开智课程教练古严的分析~

开智学堂(http://www.OpenMindClub.com)

当我们面对一个术语的时候,首要的原则就是「尊重知识的源头」。

比如当我们在知乎看到上面这则「费曼技巧」高赞回答的时候,应该如何面对呢?

第一步,不是去尝试理解与吸收消化,而是要搞清楚它的来源。

来源分两种:

价值程度

源头知识

价值程度的探寻决定这个术语是否值得我们花时间去学习,源头知识则帮我们探寻到最原始的知识点,防止被误导。

费曼技巧用了「费曼」这个人的名字,那么:

费曼是谁?

他所取得的成就到底如何?

他值得我们花时间去学习吗?

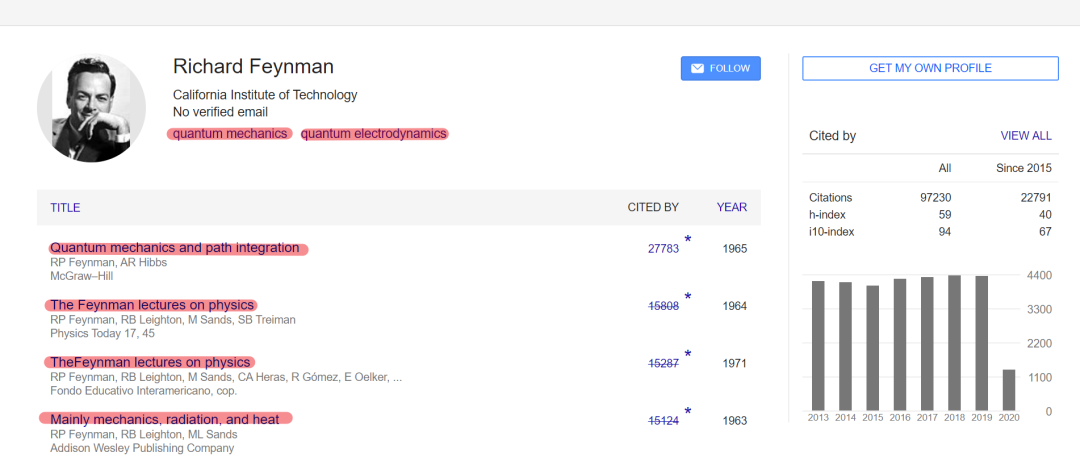

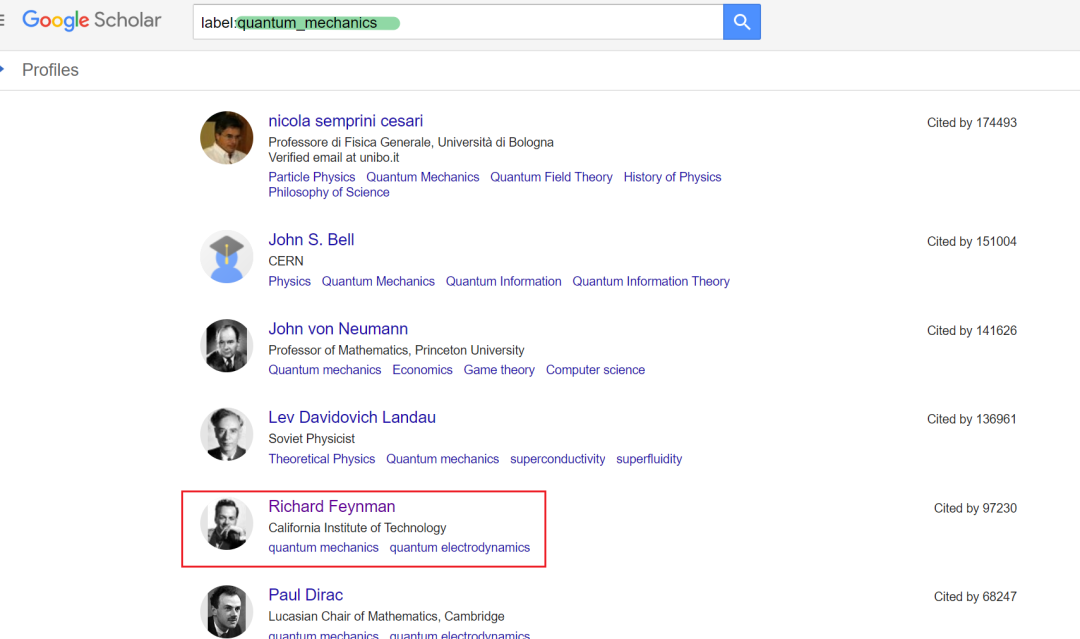

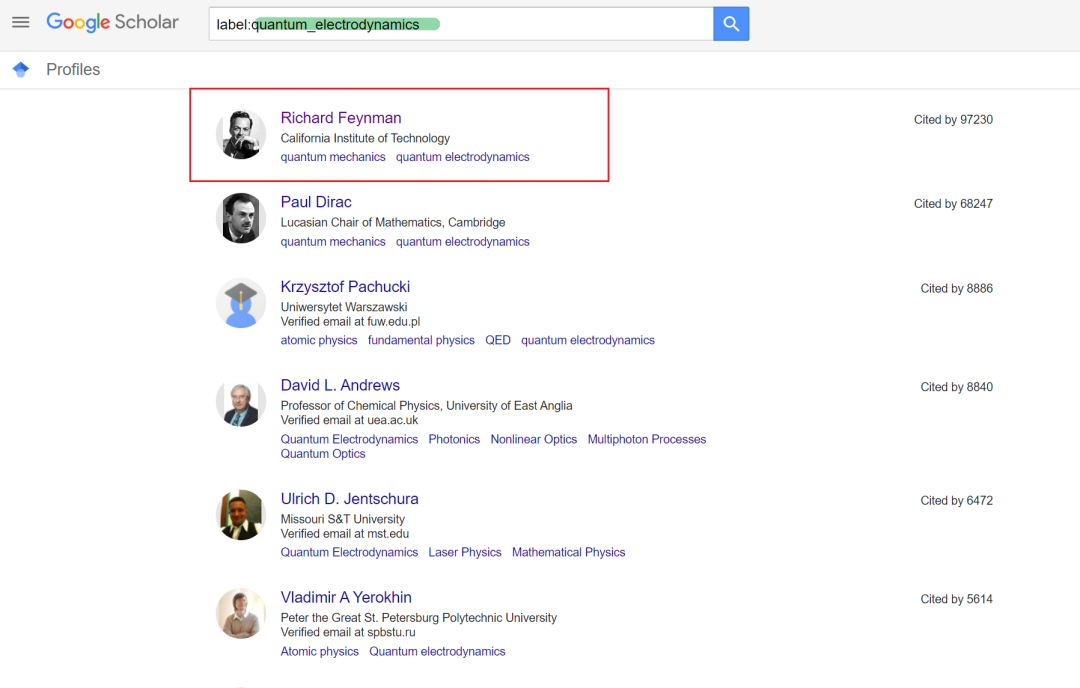

我们可以去 GoogleScholar 搜索下费曼的成就:

可以看到,费曼的成就主要集中在量子力学与量子电动力学上,被引用最高的是他的论文与他的费曼物理学讲义。

在量子力学排名上,费曼目前第五:

在量子电动力学排名上,费曼排名第一:

而经过 Wiki 搜索发现,费曼于 1988 年去世,换言之这个数据是在费曼去世 32 年还拥有的成果,可见相当不易,侧面证明了费曼属于大牛级别。

Wiki 上关于费曼的专门介绍

从中进行信息抽样来发现费曼的牛:

1965 年诺贝尔物理学奖获得者;

被英国《物理世界》杂志评为有史以来最伟大的十位物理学家之一;

被认为是量子计算领域的先驱;

15 岁,自学了三角学、高等代数、无穷级数、解析几何以及微积分;

参加费曼第一次研讨会的人包括爱因斯坦,沃尔夫冈泡利和约翰·冯·诺伊曼。

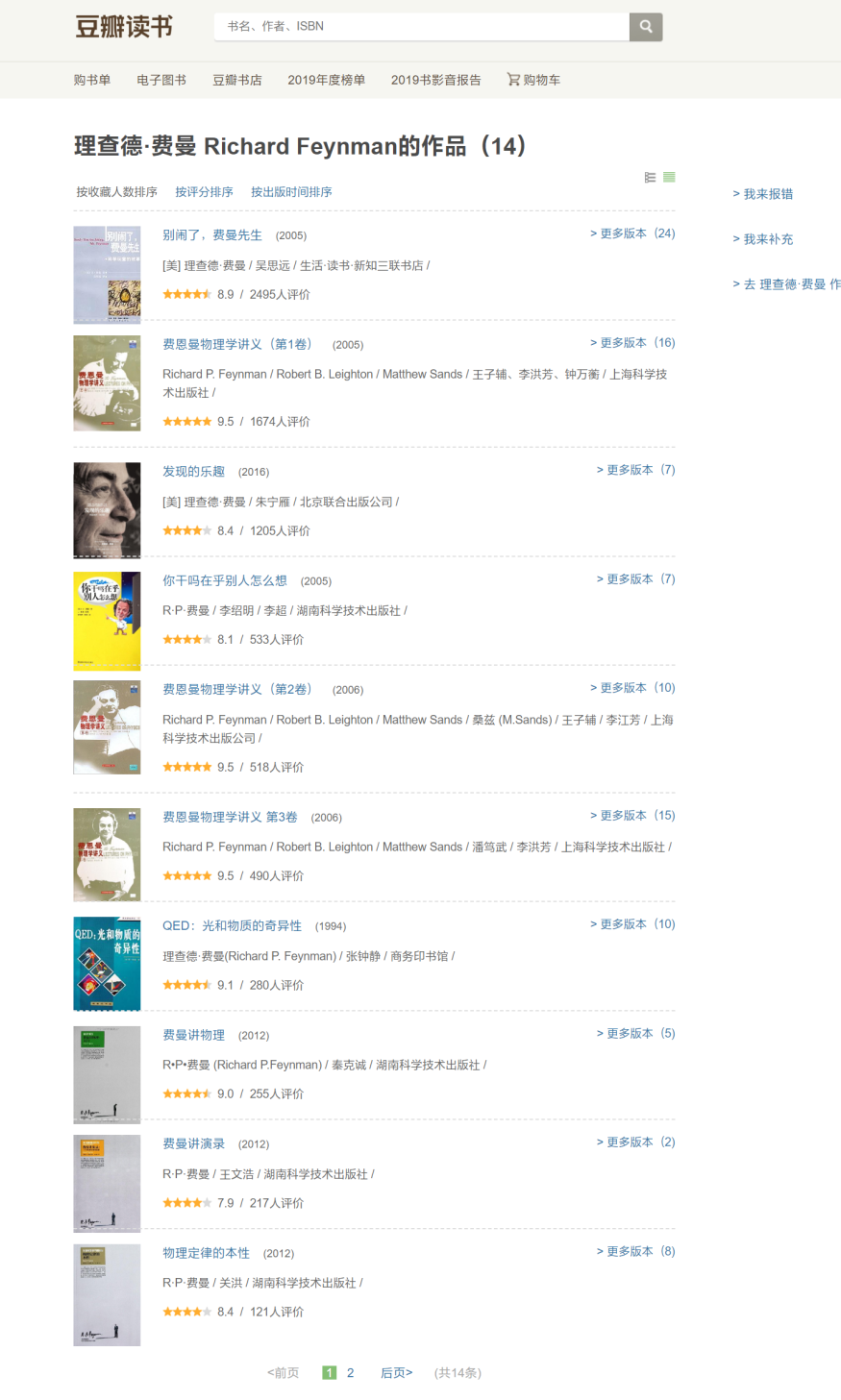

再来看看豆瓣中与费曼相关的书目评分:

综合 14 本的评分,平均分为 8.92(剔除一本没有评分的香港出版的《理性边缘的物理》),Top3 平均评分人数 1791 人,费曼的书受欢迎程度可见一斑。

综上可以预测,对费曼本人的作品花时间去研究是值得的,他是一个跨世纪的牛人。

通过源头知识的寻找,有助于帮我们找到最底层的信息来源,我们先来搜索一下费曼技巧的最原始出处。

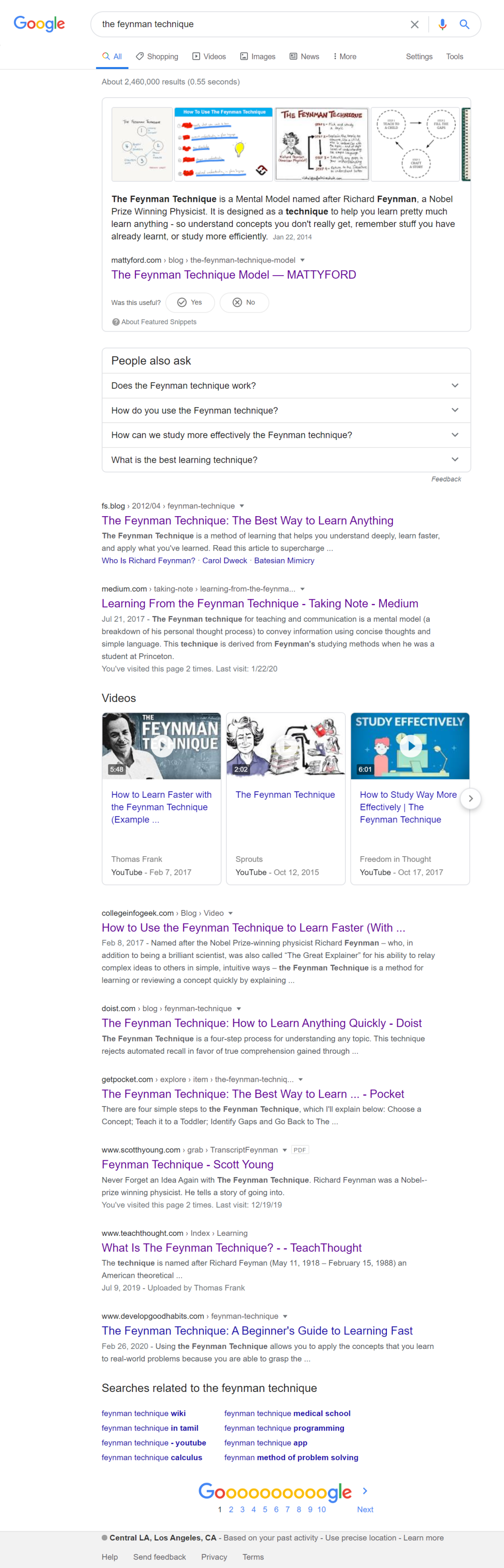

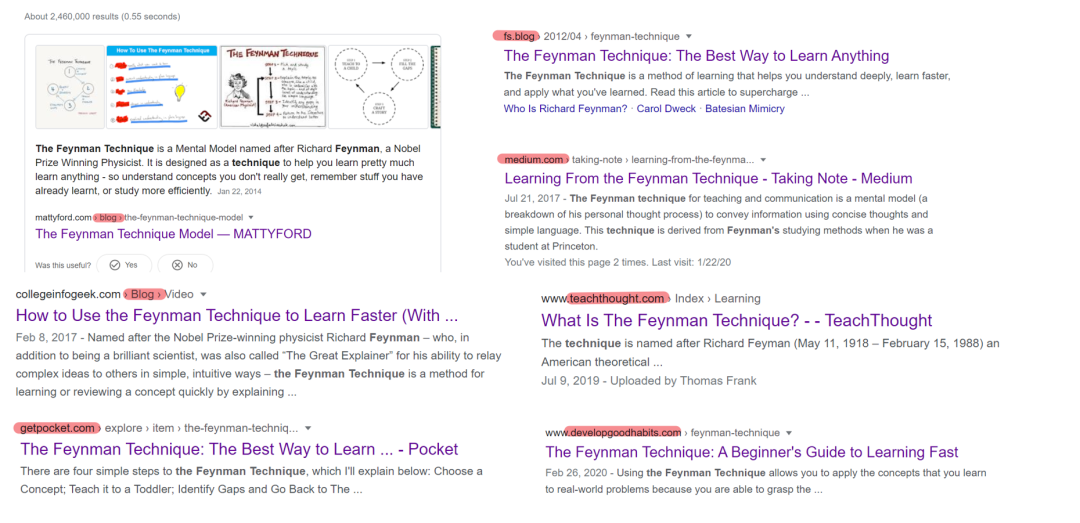

通过 Google+ 英文(the feynman technique),第一页的显示内容可以大概率给到我们很多启发:

大家有没有发现什么相同点?

最直观的结果显示,搜索 the feynman technique 显示 Top5 全部是个人的博客/平台文章!

尝试点击打开上述任何一篇文章,都是直接对费曼技巧进行的解读与分析,而对于其来源并无任何介绍与说明:

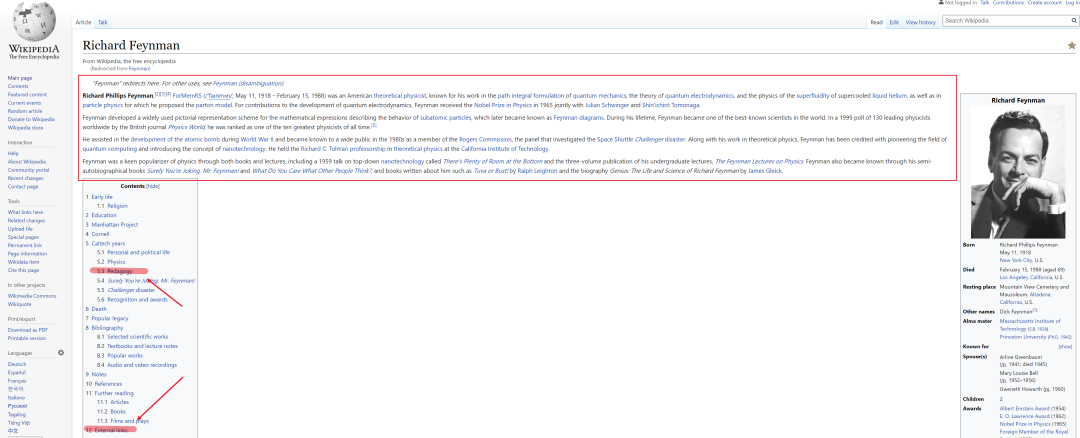

按理来说,以费曼本人命名的技巧,应该有正式、合规的官方解释,但这些博客文章对费曼技巧的解析方式基本相似。所以,我们再以费曼的名字来搜索一下,第一个就是 Wiki(Richard Feynman):

我们着重就费曼的Wiki综述和目录中的「教学方法」与「外链引用」作为详细信息收集源去抽样:

1)综述中提到一个「Feynman diagrams」(费曼图)

通过抽样发现,无论是费曼图还是里面提到的费曼法则(Feynman rules)这样看似与费曼技巧相关的内容,其实与技巧都并无关联,而是谈及的物理学的专业内容:

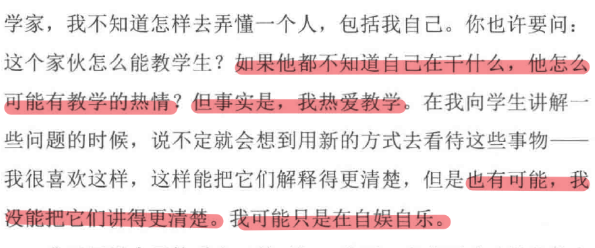

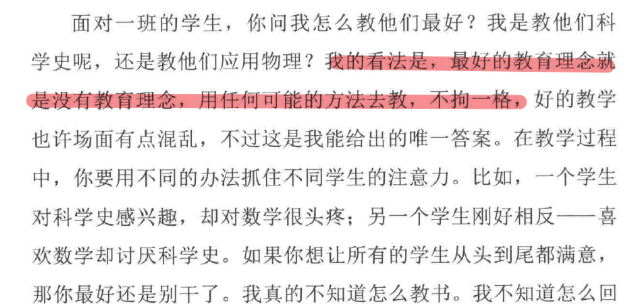

2)费曼的 Wiki 页面中的教学方法

该部分主要强调费曼的两个观点:

缺乏应用的学习方式无效

反对死记硬背的态度

Wiki 中介绍费曼教学方法的说明中,并无「费曼技巧」一说。

3)外部链接中提到两个与费曼相关的网站

http://www.richardfeynman.com

www.feynman.com

打开这两个网站,尝试从一级二级目录中进行信息抽样,但均未发现里面有关于「费曼技巧」的专门阐述。

到这里,知乎上高赞的答复自然有了疑问:

这么多人认可的答案,为什么在费曼官方网站没有任何说明呢?

到这里,我们知道了,费曼技巧是一个他人他创的概念。

这里需要两个关键点:

第一,费曼本人对于当下流行的费曼技巧中涉及到观点或方法的证据支撑;

第二,费曼技巧共识之间的有效关联。

那我们先来看看第一点,即费曼技巧这个术语里面的合理之处。即:

针对目前费曼技巧呈现出来的「共识」中,有哪些地方与费曼本人曾经表述的观点或态度一致的呢?

先来看看从知乎高赞答案中梳理出来的费曼技巧共识:

选择一个概念

跟小白解释这个概念

遇到问题重新学习

解释尽量简化和比喻

可以尝试从费曼相关的素材中寻找响应的支撑证据:

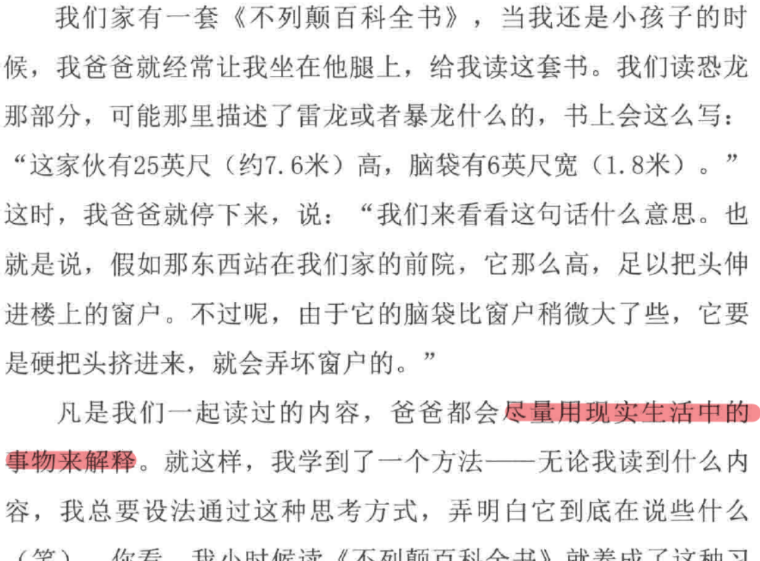

1)「向小白解释这个概念」的原始证据

证据 1

Richard Feynman was once asked by a Caltech faculty member to explain why spin one-half particles obey Fermi Dirac statistics. Rising to the challenge, he said, “I’ll prepare a freshman lecture on it.” But a few days later he told the faculty member, “You know, I couldn’t do it. I couldn’t reduce it to the freshman level. That means we really don’t understand it.” (Excerpt from the book Six Easy Pieces)

理查德 · 费曼曾经被加州理工学院的一位教员问及为什么自旋半粒子服从费米 · 狄拉克的统计。面对挑战,他说: “我会准备一个新生讲座。” 但是几天后,他告诉教员,“你知道,我做不到。我不能把它降低到大一新生的水平。这意味着我们真的不理解它。”

—— 加州伯克利大学 berkeley.edu 页面

加州伯克利大学页面中谈及到了费曼对于降维解释知识的点,看似符合「向小白解释这个概念」的要求,其实不然。这里有一个非常重要的点,费曼说的是「freshman level」,即大一新生的水准。

换言之,加州理工学院大一新生也是有相当高的入门水准的!

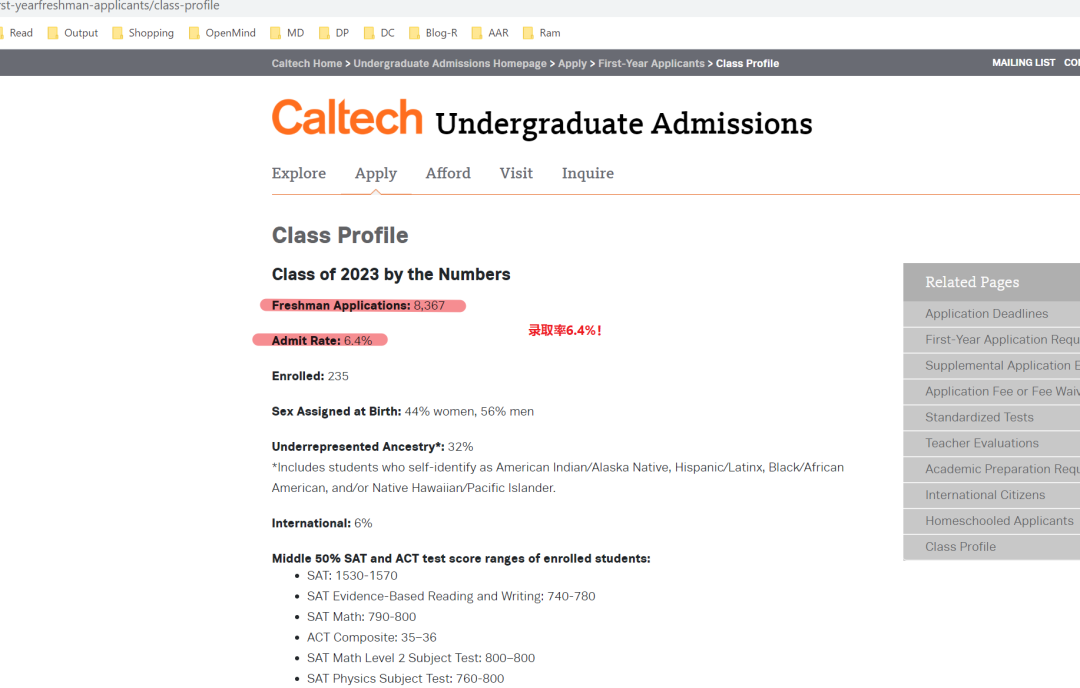

我们简单在加州理工学院官网查询一下它的入学门槛:

2019 年录取率 6.4%!

再来看看加州理工大学Wiki页面中介绍其地位:

据 2015 年波莫纳学院的一项研究,加州理工学院继续攻读博士学位的毕业生比例在美国排名第一。

针对这么牛的大学这么高的入学门槛,费曼还表示并不能针对大一新生解释他的相关概念,可见费曼要讲述的这个知识难度之深!

而反观国内的知乎中的各位高赞解释,将费曼口中的「freshman level」变成了什么级别了呢?

证据 ①

https://zhuanlan.zhihu.com/p/88209825

https://zhuanlan.zhihu.com/p/88209825

证据 ②

https://www.zhihu.com/question/20585936/answer/731163030

https://www.zhihu.com/question/20585936/answer/731163030

其他证据

知识的运用与解释都是有边界的。

任何概念与术语都需要一定的先行知识,如果不了解这些必要的先行知识,就不可能将其理解清晰,而诸如上述国内各大学习大师将费曼口中的 freshman level 擅自进行降维理解普及为「小孩、老太太」,不能不说是一种悲哀!

但这个不重要,对于我们而言,对于常见的术语,是否更需要足够构建一丝警惕?建立自己的知识构建基础技能,防止被看似有效其实误导的知识污染!

证据 2

《费曼手札》 P512 ☆ 费曼发表此文与《工程与科学》期刊第 28 卷第 6 期, 1965 年 3 月号

《费曼手札》 P512 ☆ 费曼发表此文与《工程与科学》期刊第 28 卷第 6 期, 1965 年 3 月号

这是费曼针对低年级课本的描述,又是证明「向小白解释这个概念」的一个反面例证。

注意,费曼这次的观点是「由高(大人能理解)到低(一到八年级学生)」而非由低到高!再次将知乎等平台渲染的降维理解打脸。

2)「遇到问题重新学习」的原始证据

暂无

3)「解释尽量简化和比喻」的原始证据

证据 1

《发现的乐趣》 P3

《发现的乐趣》 P3

证据 2

《别闹了,费曼先生》 P100

《别闹了,费曼先生》 P100

综上可以发现:

所谓的「费曼技巧」,其实将费曼过去在不同平台谈及到的方法进行了一次随意的拼凑组合。

现在我们来看看这四步曲的关联,即这四步之间真的是有明显的关联程度吗?

我们依然以寻找知识源头的方式去查找相应的鲜活证据,即:

通过上述两个专业网站+豆瓣搜寻费曼的相应书目,从他述(讲座口录+他人转录)+书信(费曼本人书信)两个基于费曼本人的鲜活证据去收集与费曼技巧相关的内容,经过整理如下:

可以看到,事实上,费曼对于学习,其实并没有一个像「费曼技巧」这样的综述,而是从多个维度进行了展开。

换言之,费曼本人对于学习的态度与观点,是一种基于全局学习的概念而并非像网上盛传的四步曲。而事实上,学习的有效性,并非简单基于知乎各大高赞答案中的「降维、理解、简化」这样单一。

所以这时候可以看到,费曼本人对于「费曼技巧」这个概念并没有正式的说明与诠释。

由此可以推测:

所谓「费曼技巧」,其实是其他人借费曼之名用于宣传推广的一个伪概念。

到这里,我们基本上可以断定「费曼技巧」的含金量了。不过也可以从另外一个角度来作一次验证,即:

假设费曼对于他推出的这个技巧自认为是有效的,那么它会带来哪些影响或结果呢?

我们可以预测的第一个结果就是,费曼自认为很会教学生。

因为费曼技巧的几个部分都是针对学习与教,若真的有效,费曼当然会对自己教学的方式有很强的自信心。而费曼真实的表述是怎样的呢?

我们依然从收集鲜活证据来验证:

证据 1

费曼自认为自己不知道自己在做什么,只是「热爱」而已。

证据 2

费曼认为教学应该不拘一格,并没有固定的定式。

由此可见,费曼对于教学与自我的定位,与知乎等平台推荐的费曼学习法背后的定位相左。

费曼技巧 这个术语?费曼本人并没有推出「费曼技巧」,那么,到底是谁自创了这个概念并用来宣传呢?

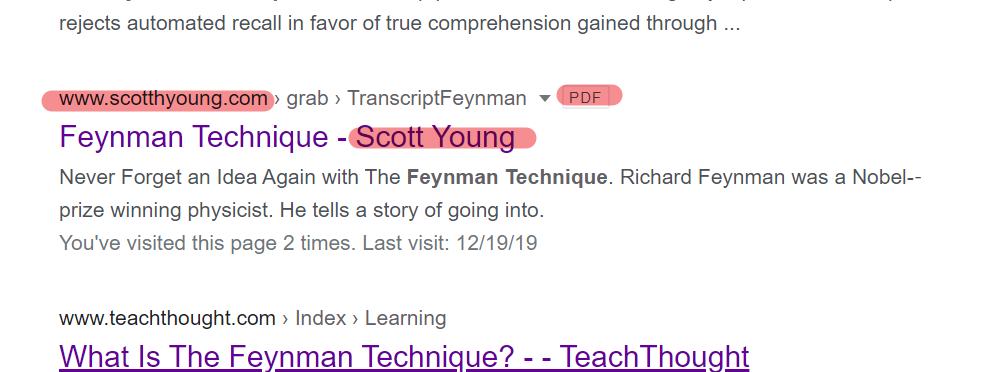

回到 Google 搜索的首页结果,我们其实还发现一个 PDF 方式显示的文件:

我们先打开这个 PDF,看看里面的阐述:

可以看到,其中斯科特·杨(Scott Young) 提到了the feynman technique 这个术语。

Scott Young 是谁?

从其官网(https://www.scotthyoung.com)可以发现,他是一个基于学习研究推广者。

在中国已经出版了多本他的书籍:

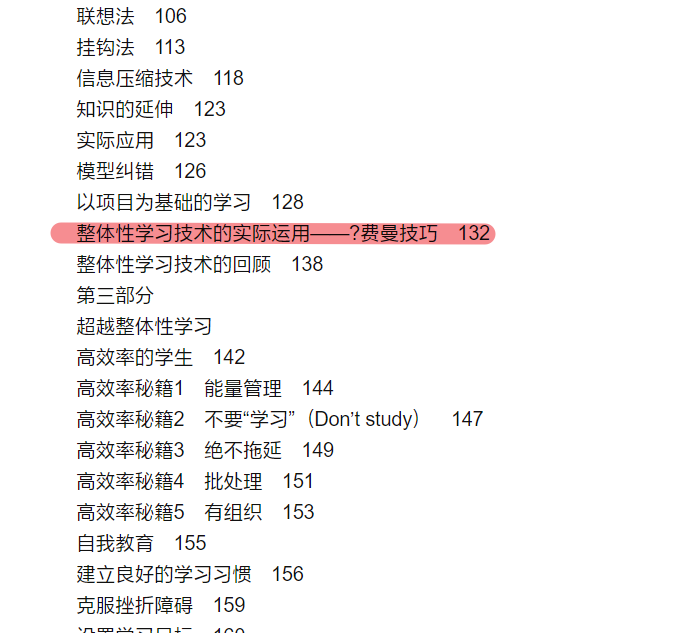

在斯科特·杨(Scott Young)的书籍 Learn More Study Less(中文版《如何高效学习》)一书中恰有提到费曼技巧:

从亚马孙网站上查了一下该书英文版的发行日期为 2013 年 11 月,再回过头来看 Google 上搜索到的与费曼技巧相关的网站及相关内容并没有早于这个时间点。

所以我们目前可以推测出,「the feynman technique」这个概念,大概率是由斯科特·杨(Scott Young) 用以实验或宣传自己的学习之道而自创的一个术语。

而国内外大部分学习者,看到基于费曼命名的技巧,就自动采取了默认信赖的选择,转而直接去学习、细化、甚至践行这个学习之道。

更有甚者,国内还有专门的机构建立了基于「费曼技巧」的付费课程。

热爱学习的朋友们,在为这些看似科学的 XX 学习方法付出时间、付出费用、付出注意力的时候,殊不知,该技巧其实从本源来讲,就是有问题的。如艾尔菲·科恩 (Alfie Kohn)所言:

「颇有影响的观念都会表达得体且具有说服力。对此,我们有时候不能不佩服,但有时候又得防范这样的观点掌控自己。」■

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/JVqDqDyUmPcL9MBf2WOn-w