数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

2023年,很多事情都在加速推进。

城中村改造就被提上了日程。

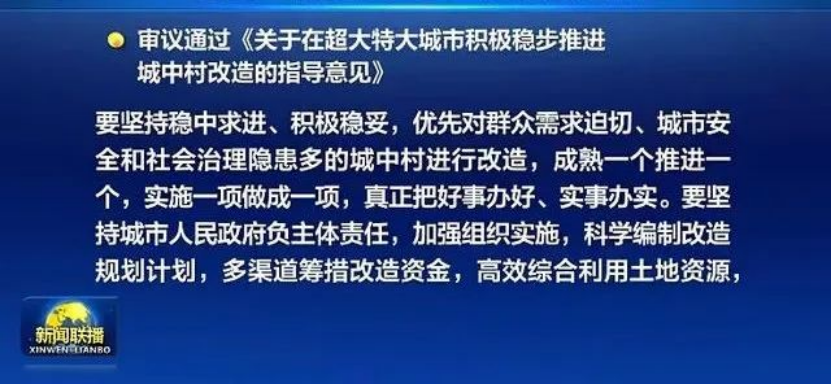

7月21日,国常会通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

很多人拿来跟2015年棚改对比,其实大相径庭。

当年的主体是大中小城市的老旧破,覆盖范围广,影响人群多,国家直接用货币收房,拆了你的房子就给几百万。

拆迁户拿了钱,肯定是买新更好的房子,创造出大量需求,推动2016年的全国房价爆涨。

而这次的主体是19个大城市的城中村,还是改造为主,受益的只是一些核心地段。

另外,《指导意见》还指出,把城中村改造与保障性住房建设结合好。

字面意思理解,城中村改造更多承担的是住房的社会保障性这一职能。

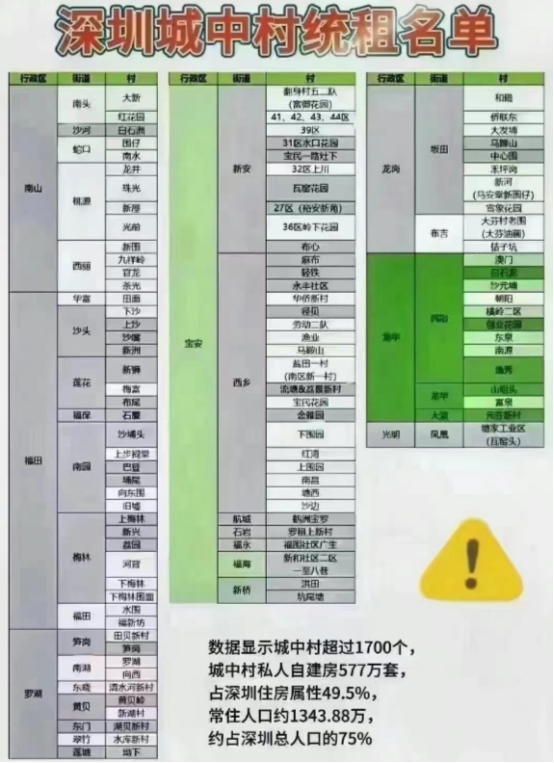

也就是之前闹得沸沸扬扬的统租房。

至于效果预期,完全不用怀疑。

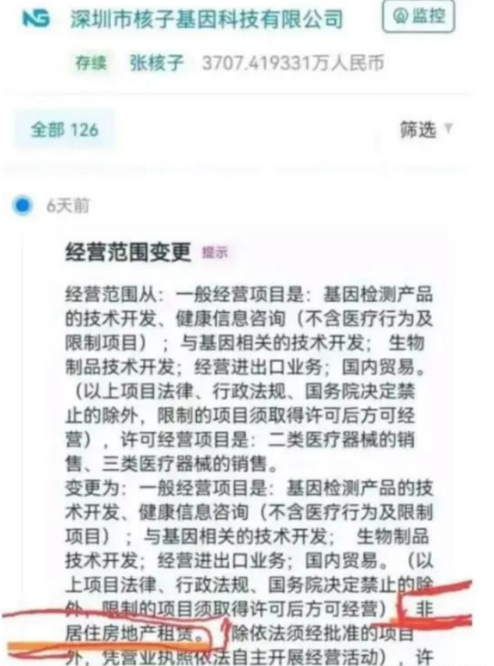

某核子已经成立了房地产公司,手伸进这块了。

你说赚不赚钱?

多的,咱也不敢说,大家都明白。

时代的红利,确实是每个人都有机会吃到。

只不过,你得等最先那一批吃饱先。

运气好,对方善心突发,不仅剩下半碗米饭,说不定还有肉丝呢!

都市里的乌托邦

本文,我们只讲城中村。

2010年,加拿大作家道格·桑德斯提出Arrival City的概念。

即乡村移民在大都市生活的“过渡性空间”。

每个人都是平等的,但收入不可能平等。

客观来说,每个城市都需要大量低收入的基层劳动者,不可能每个人都是有钱人。

城中村,正好为他们提供了一个安顿之所。

所谓安顿,不只是房租便宜,更需要一个完整的社会形态,给居民提供一切生活所需。

村外是一线城市,寸土寸金,吃个快餐都要好几十。

在村内,消费却只是普通小县城的水平,独立于这个城市。

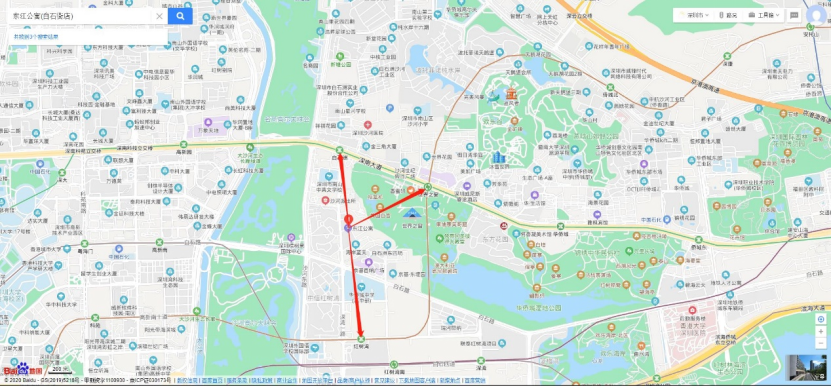

以改造前的深圳白石洲城中村为例。

这里是15万深漂的落脚地,从90年代到现在,至少容纳过300万人次。

小商贩、外卖小哥、蓝领、白领,月入几千到几万的都有。

听前辈们说,2015年,一房一厅20平的租金,大概只要1300元。

而附近的小区房,起码在3000以上。

当然,比起精装修的小区,这里是脏一点、乱一点,到处是密密麻麻的电线。

但除此之外,它还有什么缺点?

没有!

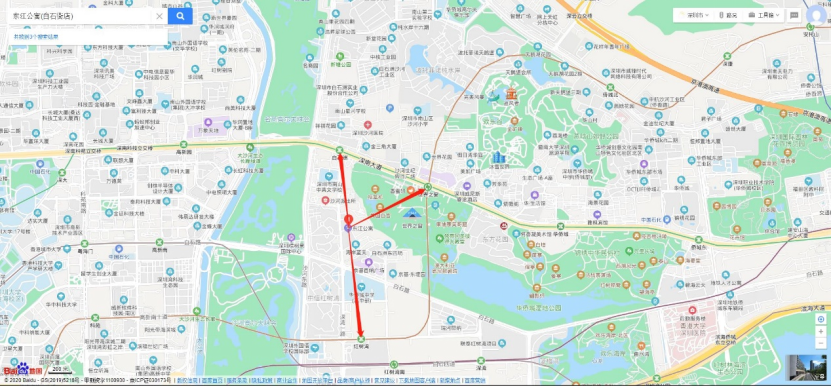

这里的地理位置实在太好了。

东西北三面环林,南面近海,无论风水还是环境,都相当优越。

而且,白石洲正好位于深圳东西向的大动脉—深南大道的南北两侧,距离地铁1号线白石洲站和世界之窗站不到800米,到地铁2号线红树湾站,不到900米。距离11号线红树湾南站,也仅有1.1公里。

满足了大部分上班族的通勤需求。

本来,大家就是来打工的,租房不过是个睡觉的地方。只要通勤方便,住哪里不是住?

离三个地铁站一步之遥

除此之外,清晨去上班、晚上下班回来,各种路边档、小饭馆随便吃,便宜又实惠,烟火气息十足。

这里,是一个独立于城市完整小社会,有诊所、书摊、KTV、夜宵店、饭馆、服装店、超市、按摩店、发廊、幼儿园等等。

打工人的任何需求,都能得到满足,甚至能提供相当一部分的就业。

还要什么自行车?

总而言之。

城中村不仅仅是一个住所,也给了在大都市消费不起的低收入者一个完整的生活。

质量上,虽然是低的,但是完整的。

相当一部分在大城市找不到归属感的人,只有在这里才能安心。

可惜,未来代替这里的,是一栋栋干净整洁的高楼。

不论是改造成统租房还是作它用,一半以上人都会选择撤离。

往关外更远更偏的城中村迁移。

一方面是烟火气没了。

另一方面,是住不起。

灵魂何处安放?

一线城市放不下肉体,老家县城放不下灵魂,这是当代打工人的真实写照。

讲道理,到北上广深务工的人们,基本都不会在这儿买房。

至少,现在是这样。

一个是买不起,二个也没必要。

大多数人的选择是,在老家买套房供着,自己在一线城市住出租屋。

我在这边赚钱,等干不动了直接回去养老,不香吗?

我都背房贷了,肯定不会傻里傻气住大几千上万的精装公寓,城中村是最好的选择。

对刚毕业的年轻人,以及大量收入不高的基层劳动者而言,更是如此。

虚头巴脑,要那面子干什么呢?

所以在一线城市,租>买,本身就是未来大趋势。

它也是一个比较确定的金矿。

可以预见,租房市场的规模,必然是越来越大。

这些年,各个城中村都出现了不少长租公寓,就是很明显的证据。

这样的市场,如果任由市场野蛮生长,确实不太好。

韩国租房市场暴雷的例子,就在眼前。

前几年好些个长租公寓暴雷的事件,也并不遥远。

由政府来统一管理,做“统租房”,确实是个解决方案。

所谓统租房,初衷当然是极好的。

由政府出面,统一收回房东的房子,再统一出租,进行改造。

同时,官方还承诺:租金原则上不涨价,并提供搬迁补助。

多少带点公共福利的性质。

但是,为什么这么多人不买账?

还不是因为钱。

租金涨跌,归根结底,还是由供需关系决定。

今年深圳目标筹集保障性住房,虽然只有5.2万套,只占全市城中村租赁住房总量的1%。

看起来并不多。

但租房市场看的是半径,牵一发而动全身。

打个比方,甲村的房子统租了,是不会影响50公里外的乙村,但甲村10公里内的房租,必然会涨价。

因为他们的工作、小孩上学地点就在附近,当然优先选近的地方。

比如前段时间上了热搜的白芒村。

很多租户5月中旬刚刚签约,6月底就被房东毁约,要涨价。

不接受,就搬走。

即便后续都整改完了,也不可能说房租能和从前的城中村一个水平。

那就真是做慈善了。

现在大城市的装修成本真的太高,按最低预算,800 元每平,30 平的房子就是2.4 万。

如果统租方是10年租约,那么平均每个月起码要涨价 200 块才能回本。

这还是最理想的情况,如果加上楼内外的配套设施,健身房、小卖部、管理处这些,可能还要涨更多。

比如,深圳第一个试水统租的元芬村,2018 年就开始由第三方民企微棠进行收房、改造、运营。

房东和租户都反映,租给微棠的房子,同房型涨幅在400-1400元不等。

就以最低的400块算,相比本来就一千多的房租,已经不少了……

羊毛出在羊身上。

改造旧房的成本,必然由以后的租客承担,这是毋庸置疑的。

尾声

这么些年,往往因为人口流动量大、生活成本低,城中村直接与贫民窟划等号。

多少带点贬义。

但是,它便宜。

只要它便宜,城中村的存在,就是合理的。

不论做怎样的转型,城市的发展,离不开基数庞大的低收入劳动者。

而后者,为了生活,也不得不涌进大城市养家、谋生。

他们需要一个安顿之所。

讲道理,城中村对大城市的发展,有不可磨灭的卓越贡献。

它是脏乱差,但它弥补了廉价住房不足的缺陷,缓解了大城市低收入者与社保职能欠缺的矛盾。

但是,没有任何机构承认这一点。

从宏观视角来看,脏乱差的城中村,是丑陋的,有损国际化大都市的形象。

更重要的是,这些土地,原本可以发挥更大的经济价值。

这是一种俯瞰视角,只展示城中村的脏乱差,与高楼大厦的格格不入,引起高高在上的旁观者抗拒与反感。

但对真正在这里生活过的人而言,更喜欢平视的视角,能看到普通人的生活。

这里,曾经是无数年轻人梦想的起点。

一座城市的经济强盛,不仅仅是表面的繁华,更因为在这里的每一个人。

所有充满魅力的城市,都有一个明显的特征:外来人口愿意留下。

据最新数据,深圳外来人口共为1140万,占比超过70%,大部分基层人员都集中在一个个城中村。

而他们之所以如此选择,当然不是因为多么诱人的条件。

而是只能将这儿,当做自己在大城市的起点。

在这里,我们或许看到过这些景象。

凌晨两点,有人刚加完班回家,有人穿着拖鞋下楼买宵夜,也有便利店里玩着手机的店主、有说有笑的情侣,你来我往;

凌晨五点,有人背着包匆匆准备远行,有酒鬼喝得烂醉互相搀扶回家,也有正在收摊的烧烤摊贩,以及刚刚开张的早餐店……

在繁华的城市外,在平凡的村子里,不管你是哪里的人,或许都可以在街头巷尾听到自己家乡的方言,同时还有夹杂着方言口音的普通话。

五湖四海的人聚集在这里,鸡同鸭讲、相互竞争又相互包容。

连同那该死的孤独,也隐匿不见了。

而作为背景,巷子两边每一个小小的房间,或明或暗,都装满了一个又一个不可言说的梦。

(全文完)

本篇文章来源于微信公众号:格隆 https://mp.weixin.qq.com/s/ptoZK3f8QyWBRfWlmSN6rg