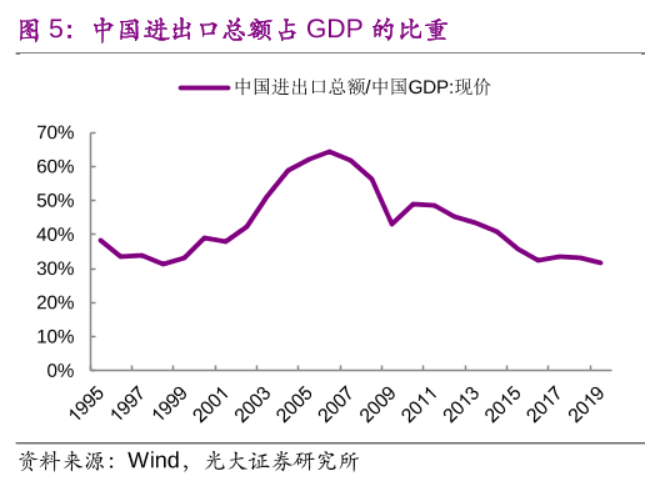

去年外贸人非常的爽,中国进出口总值32.16万亿元,同比增长1.9%,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

但是今年的外贸人就要小心了,类似海象新材这样的雷,会慢慢的涌现出来的。

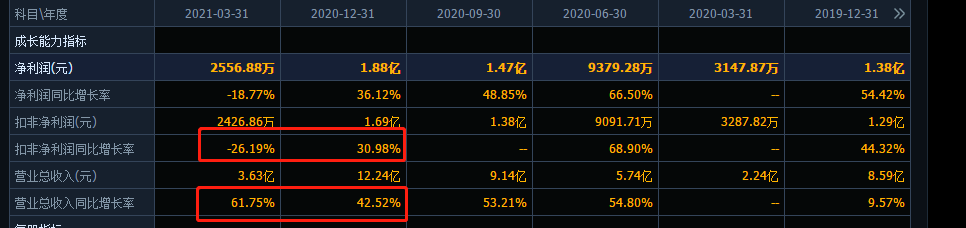

4月22日,海象新材因业绩不善,开盘不久后就封死跌停,目前仍跌势未止。

海象新材主营业务是出口PVC和橡胶地板到欧美国家,去年在欧美需求带动下实现营收和利润的大幅度增长。

然而今年一季度却让人大跌眼镜,大幅增收却利润缩水,根因是毛利率从20年的30%骤然下降到21%。

海象新材没有办法将原材料PVC的涨价转移到下游的这些国外的家具商,只能独自承担PPI的上涨。

可怕的是,目前PPI仍处于上冲的趋势之中,带来的通胀压力可能会逐渐加大。

在这种背景下,除了海象新材,其他的外贸品种,就能够逃脱这个藩篱吗?

1. 加工贸易,经济基本盘

1978年,十一届三中全会决定把对外开放作为一项基本国策,确立了新的发展模式,开启了一个新时代。

这个发展模式就是出口导向增长模式,实质上对外资实行超国民待遇,对出口实行超级的优惠政策,力图通过出口来拉动生产的发展。

在这个蓝图的指引下,中国从80年代特区开放,到后面90年代沿海开放,再到之后的一些枢纽城市的保税区、经济开发区;

最后加入到WTO体系当中,形成了加工贸易为驱动轮的经济发展模式,成为全球产业分工链中的生产国。

严谨一点来说,是两头在外的加工国而已,生产所需的原料、半成品主要来自海外,而成品的市场也主要在海外,主要挣一点加工费。

中国出口导向战略的最初样板是所谓的东亚“四小龙”、“四小虎”,但是中国的发展范式又和这些东亚经济体有很多的不同之处。

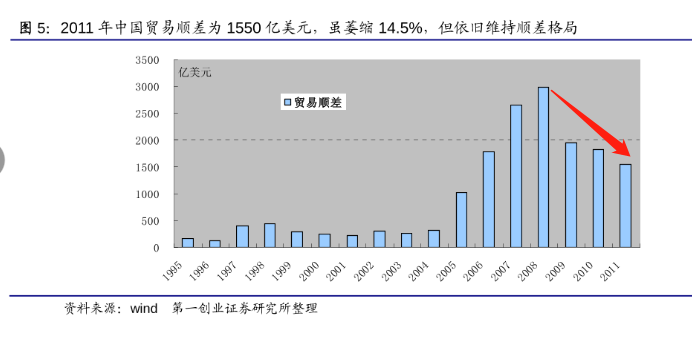

其中最大的不同,是中国力图保持经常项目顺差,力图创造更多的外汇。

虽然都是利用外资发展起来的,但是中国这种模式的独特之处,形象的来说就是:

向地主租借一块地,然后种出来的粮食又卖给地主,卖粮食拿到的钱又借给地主(外汇)。

特别是外汇是对国外央行的债权(主要是美国国债),在20世纪末以来全球发达国家的低利率环境下,这种收益率远远低于外资进入我国的投资收益(地主的租金);

由此,造就了“穷人以高利息从富人借钱,然后用低利息把钱借回给富人”的独特景观。

在这种模式下,不仅外汇要忍受收益不对等的痛苦,更重要的是,这使得,资金短缺一直就是国内经济发展,尤其是民营经济发展的痛点。

没有资金的输血,经济内生性的发展力量就很弱了。

这也是为什么中国真实内需(老百姓消费)一直很弱,难以支撑起经济发展的根因所在。

要想维系住经济的发展,要么不断地扩大外贸市场的份额,用出口拉动经济。

要么通过信用扩张下的基建投资,制造泡沫繁荣来拉动经济。

外贸发展用的钱,是外资。

基建拉动经济用的钱,是国内金融信用扩张,穿透到底还是集聚了全国老百姓的钱。

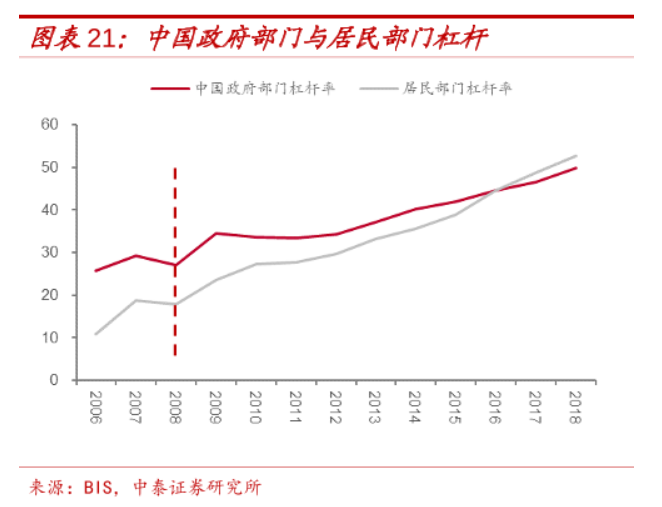

08年金融危机中,把加工贸易的外需给干掉了,出口增长的拉动到了强弩之末,外需虽然还是基本盘,但是没有了增量,拉动不了GDP增长了。

这种情况下,为了维持经济的增长,开始了靠房地产和基建拉动的时代;

依靠老百姓的储蓄来支撑总需求,中国这轮信用扩张加杠杆制造的总需求增量救了全世界。

但是这些投资,并不能够推动技术的进步,只是用金融手段集聚资源搬砖盖楼罢了。

没有办法达到生产率的提高,也就是没有办法实现内生性的增长,因此不过是一段虚假繁荣罢了。

一旦老百姓的储蓄被耗光,经济的增长也就到了尽头。

所以我们看到,尽管居民部门牺牲自己保全大局,杠杆率翻三倍以上,也仅仅只能托住GDP增速不断崖式下降。

而且这套饮鸩止渴的玩法到了今天,年轻人都买不起房了,不管他想不想,终究是要变成废招了。

再用,效果不大,伤害性极强。

然后,今天我们再回过头来看外贸,看加工贸易,依旧非常重要,依旧是经济的基本盘。

这个时候,可不敢让外贸崩盘啊。

2. 弱势地位,唯我通胀

加工国,生来就是被卡脖子的。

众所周知,中国的腾飞其实是全球产业转移、全球化分工的浪潮之下的产物。

利用毛主席时代“超生”的、但是90年代已经长大的巨量的年轻人,利用这个人口红利,承接了日韩等经济体转移过来的劳动密集型产业,用环境和人力压榨的代价,为全球输送了巨量的廉价商品。

其实从这里也能明白,90年代后的腾飞,是60、70、80年代的痛苦打下的基础。

都是前人负重而行,哪有什么岁月静好。

解放后,得益于生活条件的改善,有的吃,娃儿的夭折率也大幅下降,50年代到70年代,出现了人口出生的大潮。

能生的,两年一个也顶天了,10年也就是5个娃。

等娃一到10来岁,饭量可不比成年人小,但是却还不能成为壮劳力。

所以等到六几年以后到八几年初,一对夫妻至少5个娃以上,那就是7张嘴以上吃饭啊,能不穷吗?

这个人口抚养比,温饱问题能不成为问题吗?

所以当时的生活条件还是过得去的,而现在,对于一般工薪阶层而言,先不管教育,你生三个娃估计都养不活。

如果谁要批判那个年代,或许还是要带点理性和思考比较好,尽信书,不如无书。

回到承接的产业转移上,人家要转移出来的肯定都是非核心的东西,转移给你,无非是资本的利润驱动罢了,无非是要降低生产成本。

所以这种发展的定位,就注定是低级的,非核心的。

另一个角度看,按当时中国的人力素质、知识水平,即使人家把核心产业转移过来,也巧妇难为无米之炊,招不到做事的人。

本来合理的方式,应该是在加工贸易中挣到钱后,把这些钱进行投资,买设备、培训人才,进行产业升级。

但是,在贸易顺差和资本项目顺差政策指引下的情况却是,这些钱拿来了买美债,成了实际上的资本输出国。

没有了资本,产业升级自然就是瘦骨嶙峋了。

也就导致到了今天,在全球产业的分工链中,我们仍然是处于一种弱势的地位,就像苹果链上的欧菲光一样。

于是乎,也就没有了向下游的这些欧美市场转嫁成本的能力,反倒天天被卡脖子。

假如主要原材料掌握在我们手里,原料、生产制造一体化,还是能够保住利润的。

但是可悲的是,工业文明中的主要原材料,都是人家控制的,定价权也在人家手里。

截至2019年,我国原油进口依赖度为70.8%;铁矿石进口依赖度为80.4%;铜进口依赖度为70.0%。(引自兴业证券)

原材料的涨价,是沙特,是澳大利亚,是资源国们的利润和狂欢,但却是加工国的通胀。

材料涨价抬升了生产的成本,然而下游却不会接受加工国的涨价。

最后,只有加工国用自己的利润补贴欧美消费国,给欧美输出通缩,自己默默承受着通胀。

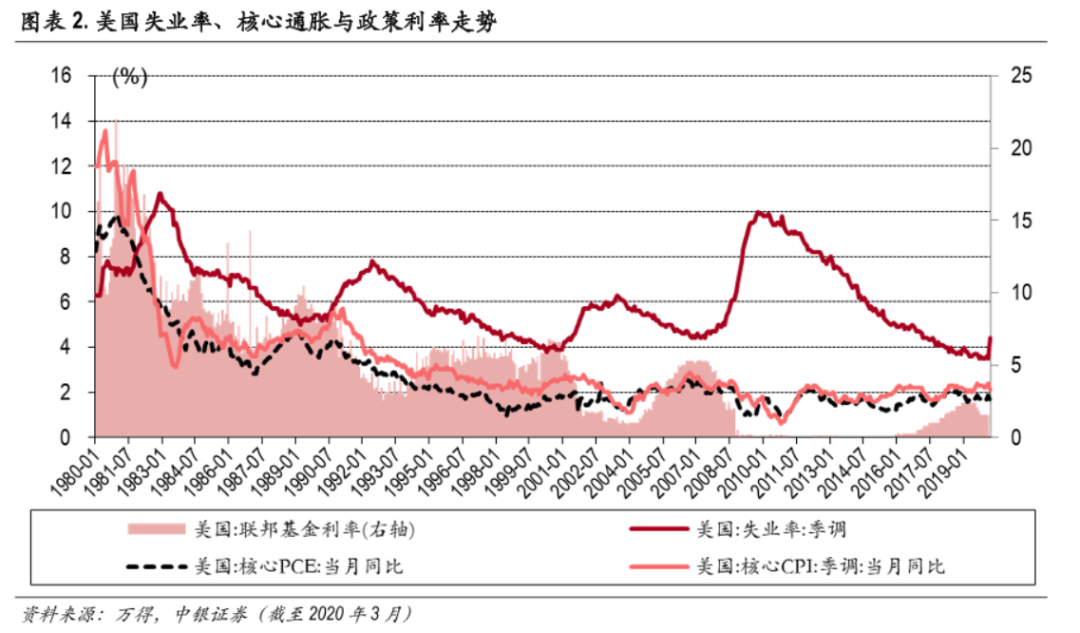

看着美帝这CPI的走势,加工国只能长叹:天下通胀,唯吾病矣。

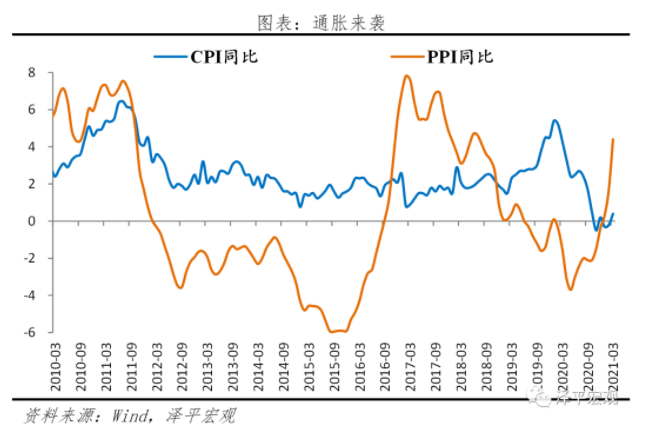

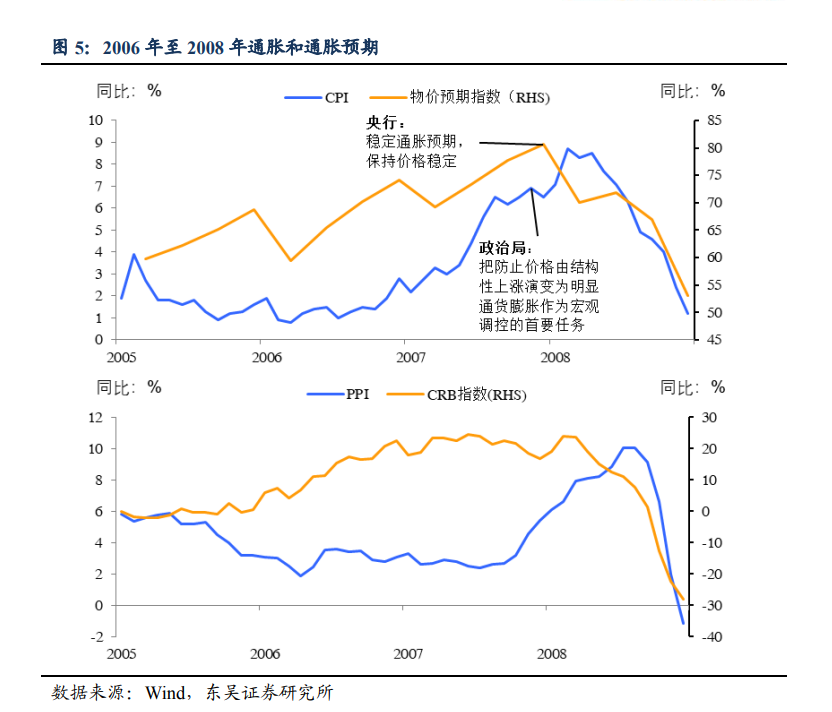

2006年至2008年的通胀,起因是全球性的上升周期带来的大宗涨价。

2007年11月政治局和央行发声要稳定通胀预期、将控通胀作为政策首要任务,货币政策持续收紧。

但是最终,还是金融危机把这轮通胀给干下去了。

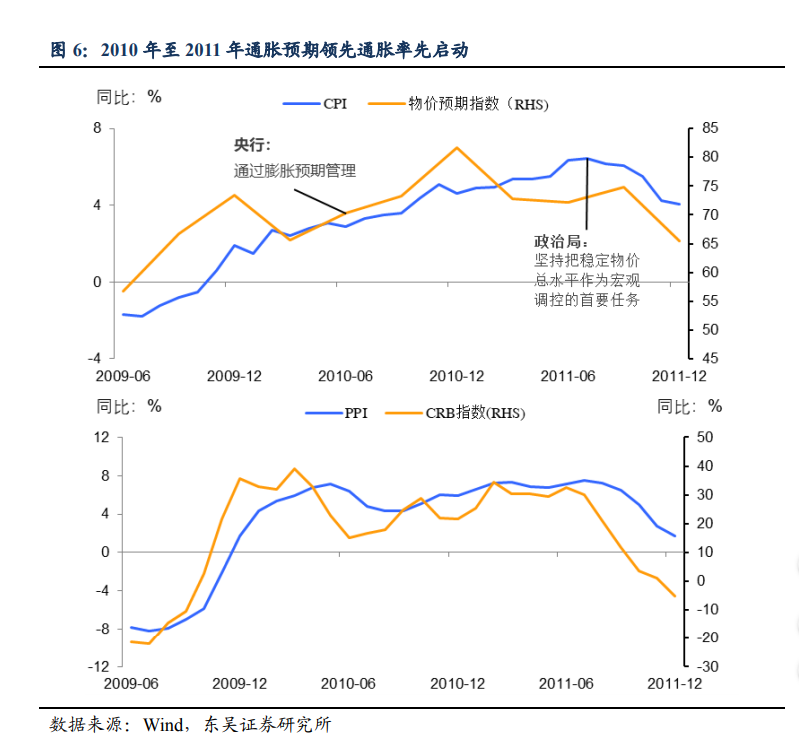

2010年至2011年的通胀,是金融危机之后,中国以一己之力拯救全球的成果。

2010 年高层和央行主要通过偏紧的货币政策来管理稳定通胀预期, 但 CPI、PPI 居高不下。

2011年高层再次将稳定价格作为宏观调控的首要任务,同时更加注重从中微观进行调控,例如明确提出落实“米袋子” 省长负责制和“菜篮子”市长负责制,完善市场调控预案,整顿和规范市场价格秩序。

由于这次通胀的总需求端来自于中国,自然高层表态之后,通胀也就得到了控制。

这张图,则是供给侧改革,涨价去库存,修复相关领域国企资产负债表和相关银行资产负债表的成果,属于政策引导下的通胀。

所以,即使2016年至2017年大宗商品价格和 PPI 出现了明显上涨,但是无论政治局层面还是央行层面均未对通胀表示出特殊的关切。

而去年年末以来的这一轮通胀,则是国际大宗商品涨价的结果。

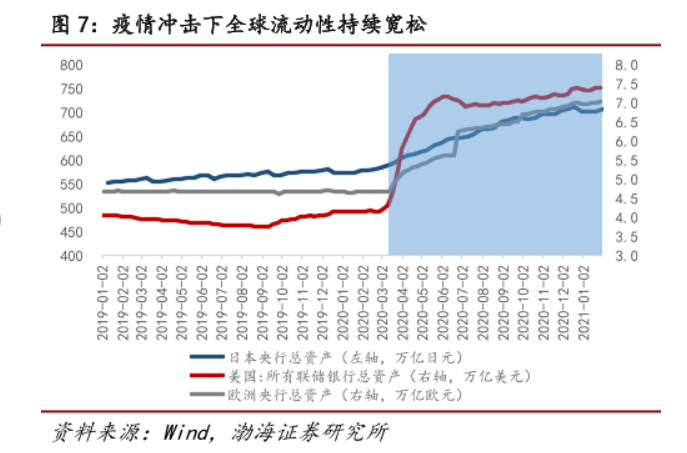

去年疫情期间,全球央妈们释放了超越08年金融危机时的天量流动性。

同时,疫情导致了智利等原料产区的生产或者产品运输出现问题,造成了供给的冲击。

而欧美各国尤其是美国,选择的流动性投放路径——给民众发钱,则造就了消费的实质性恢复,需求端大振。

于是这种供需的错配,再加上天量流动性带来的,投机也好投资也好的金融力量,大宗商品出现了牛市行情,伦铜甚至创下了历史新高。

也即是说,这轮的通胀,和06到08年的比较类似,是外因引发的输入型通胀。

那么,作为生产国,实际上咱们就只有认命的份儿了,没法像2010年至2011年那次,高层表态就能压制住。

也是在这个背景下,近期高层在诸多场合都表示了对于通胀问题的密切关注。

4月8日国务院金融稳定委员会第五十次会议上,刘副总理表示“要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势”。

鹤总可是老大在经济领域最信得过的人,这一表态无疑印证了问题的严峻性和高层的重视程度。

所以说,那些乘火打劫的钢铁冶炼厂们,估计得收敛收敛了。

咱们现在也只能是通过委屈这些进口矿石的初级冶炼加工商,来保住加工贸易企业们的生存了。

要是粗钢、板材、长材这些东西继续上天,那些加工贸易的企业也就只好关门倒闭了。

加工贸易死火,制造企业们亏损倒闭,会带来巨量的失业。

这个后果,不知道打着碳中和幌子,行涨价之实的那些哥们,能不能承担得起。

牺牲谁,保住谁,要有点政治觉悟。

炒钢铁这些加工贸易的大宗基础材料,期货也好,股票也好,小心为妙。

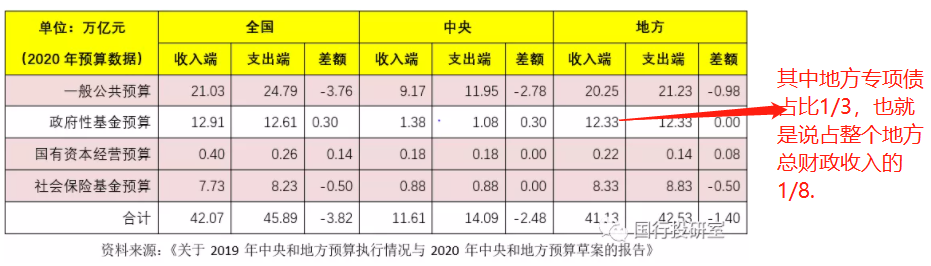

财政部称,2020年主要支出科目情况如下:

教育支出36337亿元,同比增长4.4%。

科学技术支出9009亿元,同比下降4.9%。

文化旅游体育与传媒支出4233亿元,同比增长3.6%。

社会保障和就业支出32581亿元,同比增长10.9%。(疫情影响贡献因素大)

卫生健康支出19201亿元,同比增长15.2%。(疫情影响贡献因素大)

节能环保支出6317亿元,同比下降14.1%。

城乡社区支出19917亿元,同比下降20%。

农林水支出23904亿元,同比增长4.4%。

交通运输支出12195亿元,同比增长3.2%。

债务付息支出9829亿元,同比增长16.4%。

这个利息支出…利率提高基本没啥希望了。

也就是说,别期待紧缩性政策,利率大幅提高,来扼制通胀。

所以目前这个输入型通胀的唯一解,就是解铃还须系铃人——全球流动性。

而全球来看,印度疫情又起,全球疫情何时退散仍有较大的不确定性,疫情下的财政救助和货币宽松的退出仍然很难。

全球化的分工转移带来的海外产业空心化直接导致的结果,就是其内部的分工分配的失衡。

大部分居民部门,尤其是社会阶层的中下层在这个过程中收入增速放缓。

居民部门的收入分配失衡导致的结果就是收入增长的放缓,所以需要其债务杠杆增加(借钱)来保证他的生活。

这种贫富分化带来的储蓄失衡、过度消费、过度负债等问题,是海外这些发达国家无法根治的绝症。

他们只能大量发行国债,用财政赤字的办法补贴中低收入人群,来保证社会底层的生活,而不敢对富人进行财富再分配。

所以货币一旦紧缩,不管是政府部门还是他们的底层,都会受不了,债务都很难维持下去。

因此,2020年释放的历史巅峰级别的流动性,背后隐含着的疯狂的政府债务增加和历史级别的贫富分化加速,注定了这次流动性退出的难度。

恐怕,这次输入型通胀,要忍受比较长的一段时间了。

类似像海象新材这种,两头在外的、没有非常好的供给格局、制造壁垒不深的加工贸易链里的公司,大家还是尽量规避吧。