在跨年寒潮的哀嚎声中,一则并不算起眼的教育新闻引起了我的注意——

“重磅!教育部颁布《中小学教育惩戒规则(试行)》”

来自教育部新闻办公室的官方微信公众号“微言教育”。

看到这则新闻的第一感觉是:

老师终于敢管学生了!

玻璃心的家长该醒醒了

自古以来,老师就有惩戒孩子的权力,小到贫民百姓,大到达官贵人,都完全认可老师在课堂上的神圣地位。

然而,随着西方教育模式的不断引进,孩子在拥有较前几代出色得多的英语能力的同时,也在不经意间获得了更多的“人权”。

特别在文化融合程度较高的魔都,经常可以看到一些家长在私底下抱怨老师让孩子罚站或者罚抄。

每每看到这些“玻璃心”的家长,除了安慰,我都会忍不住来两个“灵魂拷问”:

为什么惩罚的总是你孩子而不是别人?【被罚的起因是啥】

为什么孩子的学习习惯和行规会这么差?【被罚的根源在哪里】

第一个问题的答案多数以行规问题为主,也有作业完成欠佳或者家长签名缺失之类的过失。

而第二个问题就更加直击灵魂了——行规这么差,当爹妈自己不清楚么?

除了个别上升到医学层面的问题,大部分孩子行规问题的源头都在家庭教育,很多时候孩子是在替那些不作为的爹妈受罚。

和“玻璃心”最配的就是口口声声“孩子还小”的那部分家长。这些家长对自己孩子的忍耐力特别强,哪怕孩子已经是幼儿园大班,甚至已经踏入了小学的校门。

注意,这些宽容仅限自己孩子,绝不包括自己父母和别人家孩子,也不包括老师。

她们毫不避讳地对老师实施的惩戒提出质疑,甚至怒不可遏。于是,老师的威信消失殆尽,好不容易在孩子身上做好的“规矩”也就这样前功尽弃了。

所以,不要再问“为什么我的孩子到了三四年级还是行规很差”,不如审视下自己有没有做过一些护犊子的“傻事”。

在家庭教育中也经常碰到类似的问题,一个家长在训诫孩子,另一个家长挺身而出保护孩子甚至厉声反对训诫。于是,结果就显而易见了:

训诫效果为零,再教育难度加大,家长间矛盾激化。

惩戒的对象和形式

细看这份文件,首先是“惩戒的对象”:

然后,按照程度的差别,分别给出了惩戒的形式:

你看,这个最轻的惩戒手段里就包含了“罚抄”(额外的教学任务)和“罚站”。

而关于罚站,细则还很贴心地规定了两个重点:“一节课”和“教室内”。

(这么冷的天,就别罚太久了,也别站操场和走廊了哈~)

其实,即使在西方家庭,罚站也是非常传统和常见的惩戒手段,当然还包括“在走廊罚站”,“在储藏室罚站”等等。除了花式罚站,还有取消娱乐活动,取消零用钱,取消礼物等等和孩子“对着干”的惩罚方式。

(会不会有孩子觉得这么多惩罚还不如揍一顿来得痛快?)

所以,“玻璃心”的家长还是应该试着从积极的角度看待这个问题。尽管你在家罚不罚孩子别人无权干涉,但是学校有学校的规矩,毕竟人家也是帮着你管教孩子不是么?而且娃的心理真没你想象的那么脆弱……

惩戒的界限

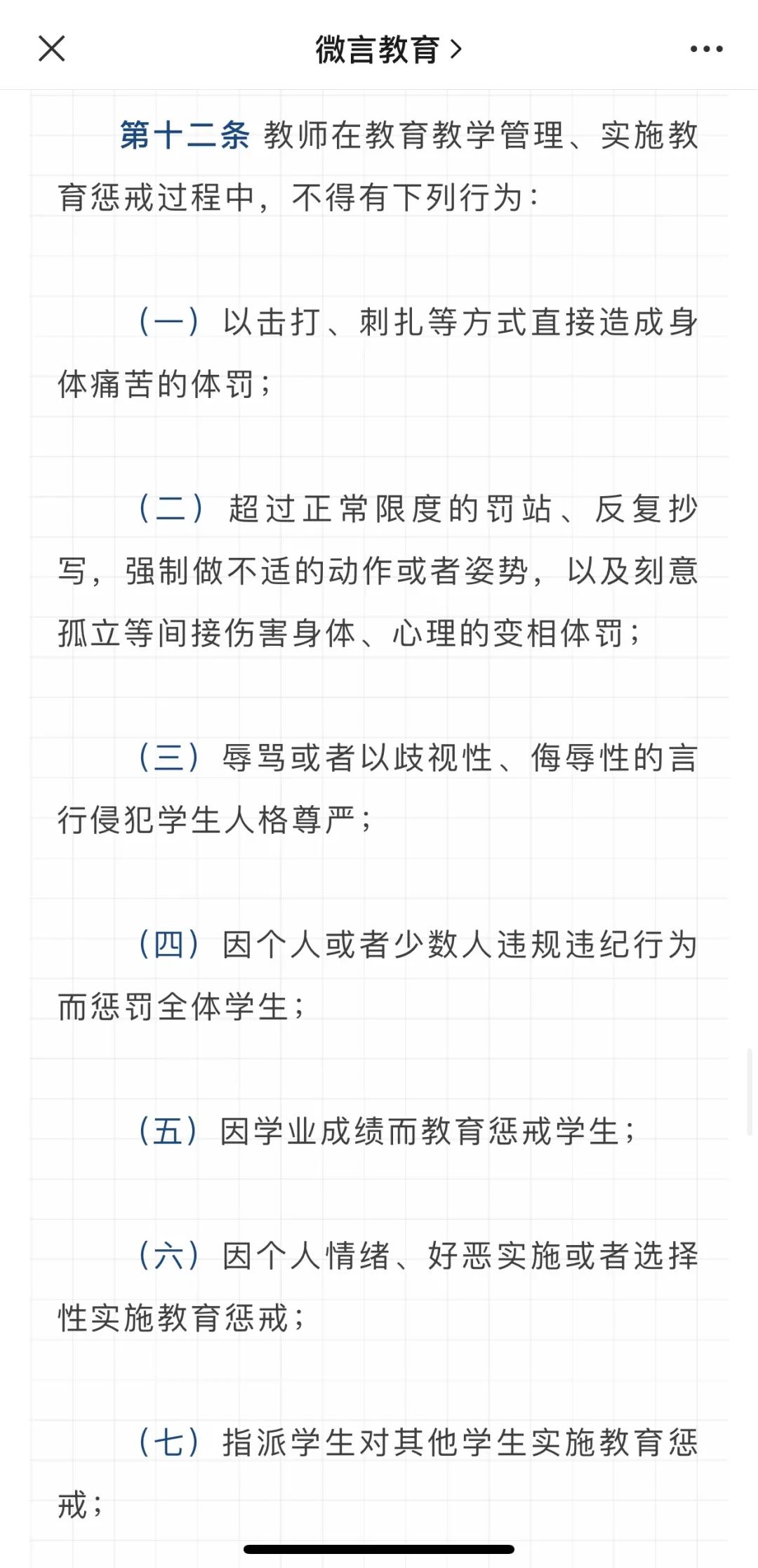

除了什么样的行为可以惩戒和如何对“轻微”、“较重”、“严重”的违规违纪实施不同的惩戒之外,我们也注意到“不得有下列行为”:

如果说前面的内容是给了老师一把无形的“戒尺”,那么这里则是限制了老师过度使用“戒尺”的场合。

说真的,对于这个list里的大部分条款我觉得都没问题,特别是在魔都,绝大多数的孩子都不会受到这样的惩戒。

唯独第四条:“因个人或者少数人违规违纪行为而惩罚全体学生”。

我在很多场合听说过这样的案例,不管是公办还是民办,有些甚至是知名的学校。

说实话,这种被连坐的感觉真的很差。首先就是会让孩子们相互埋怨,带头违纪的孩子必然成为众矢之的,在今后数日甚至数月都会被提起曾经“连累大家”的罪状。惩戒的时效被大大延长了,而对于当事孩子的伤害也远比单纯的罚站要严重得多。

有句话叫众叛亲离,这样的连坐很可能就能达到这样的效果。让一个孩子因为行规的过失没了朋友,这样的惩罚真的是老师想要的吗?

当然,有时候是整个班级都表现欠佳,那一起受罚似乎也无可厚非。只是希望老师把自己的合理理由告诉全班,不要让孩子们觉得自己是因为个别几个人而被牵连了,从而引发后续对孩子心理上的伤害。

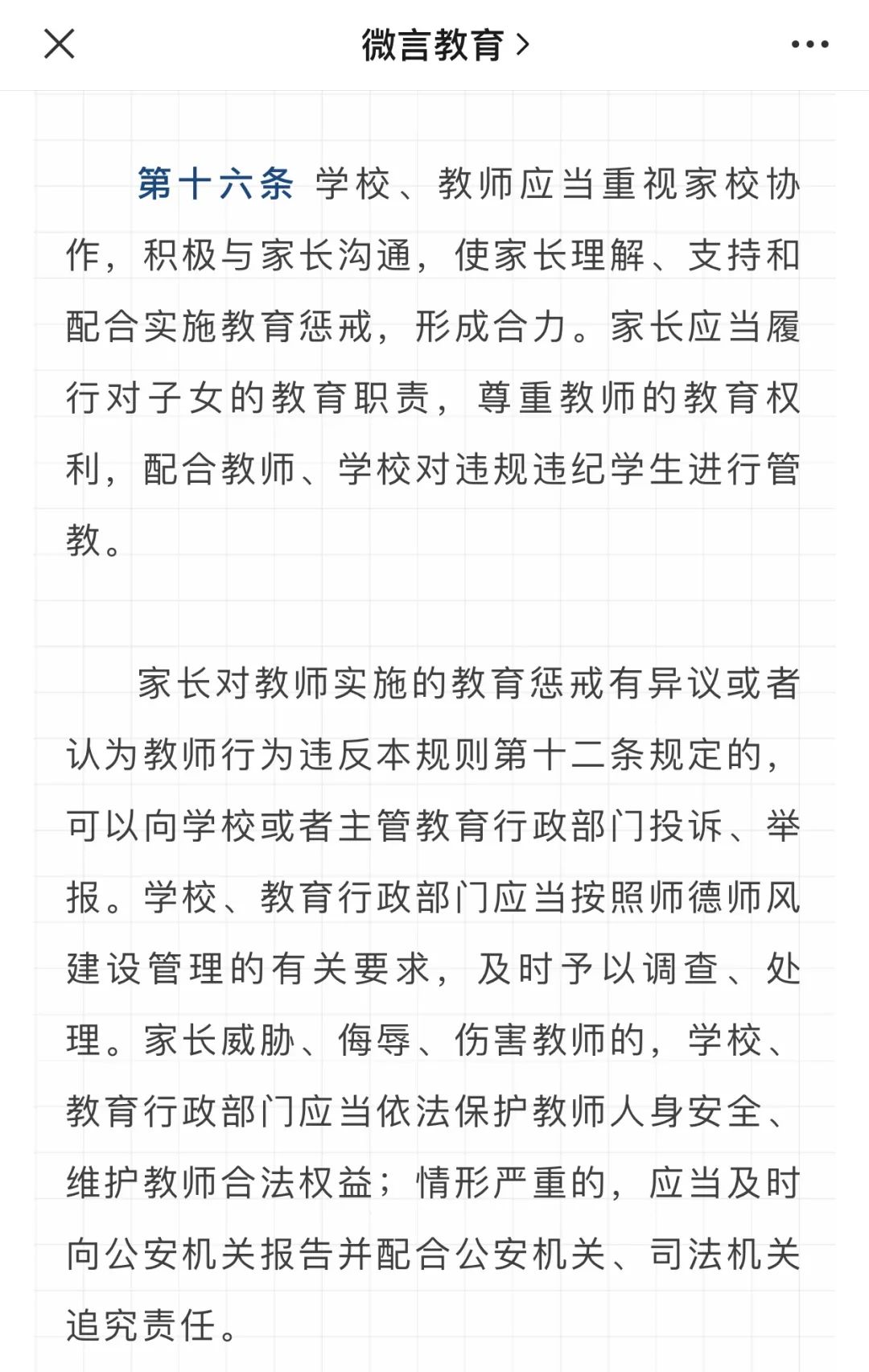

家长相关的内容

试行规则还提到了一些和家长相关的内容,既给予家长质疑的权利,同样也避免一些“过度维权”对正常教学秩序造成的负面影响。

这个惩戒规则虽然是试行,但绝对算得上深思熟虑了。这是制度的进步,凡事还是不能光凭感情用事,必须有理可据,有章可循。

家庭惩戒

稍作延伸,我们是不是也该重新审视一下家庭的惩戒方式呢?

在惩戒孩子之前或者期间,我们有必要思考以下的问题:

1. 为什么惩戒?

“为了孩子”还不够,还要更具体,“为了他纠正哪一方面的错误”或者“为了让他改善哪一方面的行为”等等。

避免因为家长心情差而打骂孩子。即便真的这样做了,那也请家长及时安抚孩子并且诚恳地表达自己的歉意,让孩子明白这次是爹妈错了。敢做敢当,不也是我们希望孩子具备的素质吗?既然如此,那就从自己做起吧!

2. 怎么惩戒?

方式方法很多,就像前面提的罚站、罚抄、罚礼物、罚娱乐、罚零花钱等等。或者也可以来点费力气的,比如罚平板支撑、罚深蹲跳、罚跑步……(惩戒和锻炼一举两得!)

说了这么多,想表达的意思就是:打骂请慎之又慎……

3. 问题2的惩戒方式能达到问题1里所期望的效果吗?

说实话,这个问题是我队友曾经问我的。

一旦你愿意思考这个问题,其实你也就停下了可能已经过头了的惩戒行为。回归理性之后,会更容易接受别人的建议和意见。

最后,也是最重要的,告诉孩子你爱他/她。

因为爱,所以才会如此纠结和不舍,不是么?

大头狮

2020/12/31

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/EYOqmo8U_faBiasHazwCgA