原创:孔鲤

来源:书林斋

又是一个与20年初疫情刚爆发时的关键节点。关键的从来不是形势,而是方针。20年初我在一片叫骂声中喊着坚定不移跟党走,被追着骂了四个月,终于随着20年中疫情逐渐褪去时耳根清净。

又是一个必须斗争的时候。很多人又一次跳了出来,相比于上次,这次的核心矛盾是要不要放开、要不要共存。我依然要表达立场:坚定不移地支持动态清零。

那么有几个问题就是我们必须解决的:

一、放开共存对谁有利?

二、欧美国家放开共存后为什么暂时没有影响经济?

三、上海这次究竟发生了什么?

先说第一个问题。

随着昨天一份录音的广泛传播,放开共存派又一次引发了舆情。录音有没有背景不重要,这事有没有阴谋也无关紧要,重要的是这群人为什么会因此表达情绪和立场?或者说,这是一群什么样的人?

严格说起来,有两类人。一类是在放开后能获得更大利益的群体,一类是通过呼吁放开可以在前者的共同体里获得青睐的群体。

前者力量大,后者声音大。

什么叫放开共存?放开共存指的不是放开后就任由病毒肆虐不管不顾,而是用另一种社会运行办法来面对新冠疫情。感染了,还是会治疗。

而我们知道,今天的病毒致死率不高、会反复感染、传播率极高。在这种情况下,焦灼点是什么?

是放开的话,现有医疗系统必然被击穿,而大量其它疾病患者也难以获得医疗资源。那么结果是什么?是或者继续加大财政投入医疗资本,或者索性进一步允许民营医院大规模开放。

这不是阴谋论,而是推演下的必然结果。累死累活的是医生,钵满盆满的是资本。医生都是辛苦的好医生,但医疗资本是不在乎什么叫救死扶伤的。

那么甚至还可以再进一步推论。我们都知道,任何一个群体只要获得了经济利益,就必然去谋求政治利益。那么当医疗资本突然获得了巨大经济利益后,他们会做什么?不妨查查看昨天录音的当事人,以及今天一份由某大学附属医院教授提出的共存意见的这个教授,他们的政治身份是什么。

此外,几家药业(无论中西医),有兴趣的朋友可以比较一下两年来的股价涨势。单今年3月某些药业就涨停了好几次。

这还只是医疗资本。医疗资本外还有许许多多我们可能知道可能不知道的利益群体,限于篇幅我就不进一步展开了。

所以我们能看到,前几天《深圳特区报》直接表态了:疫情当前,是动态清零还是与病毒共存?如何选择,表面上看是抗疫的理念之争、策略之争、方法之争,本质上则是制度之争、国力之争、治理能力之争,甚至是文明之争。

说得很清楚:看起来是理念之争、策略之争、方法之争,本质上是制度之争、国力之争、治理能力之争,甚至是文明之争。

制度:社会主义制度VS资本主义制度。

国力:医疗资源占全国各种资源的比重,以及可能会有的倾斜。

治理能力:社会群体的动员方式与群体对国家的合法性构建。

这几点在下面我们慢慢说。

先说理念之争、策略之争、方法之争。

就像我上面说的,支持放开的,有两类群体。第一种力量大,我们说了。第二种声音大的呢?

声音大的那类群体,是与第一类群体高度联系但几乎还没成为第一类群体的预备役。这类人出现在各行各业,非要进行总结的话,有一条共性:

他们的收入来源基本上是货币性的,而不是生产性的。

比如互联网产业。我们都知道,互联网产业应该是科技行业,但事实上由于技术开发是高度资本密集型的,因此许多互联网公司实际上与金融业高度相关,再加上一些园区的经济导向,使得这些互联网公司与房地产行业又息息相关。大家可以搜搜看有些城市的电商产业园的资料,这些资料都表明,许多一夜之间涌现的互联网公司并不是科技行业,而本质上是金融扩张和城市扩张带来的货币行业。

再说直白一点,是美国超发货币后的产物。

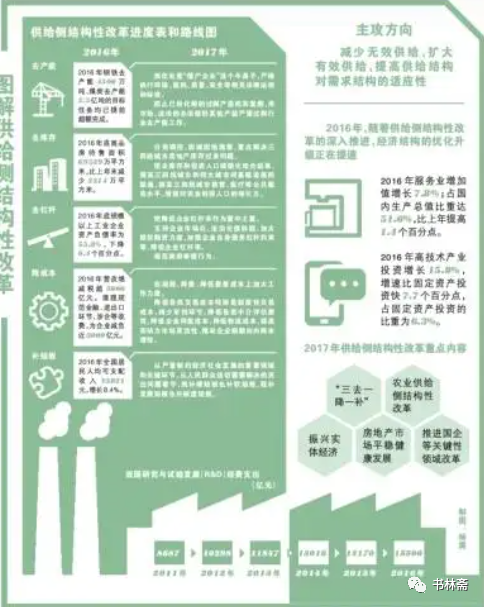

为什么这几年我们要供给侧结构化改革?说白了就是把超发货币带来的货币性行业进行产业结构调整后,变成生产性行业。有许多互联网公司在这几年的整顿后确实完成了升级,但依旧有不少还在原地打转。

一个人是什么样,是由经济基础决定的,这与道德水平无关。如果他长期处于类似的超发货币环境里,那他要想进一步获得这个圈子的认可,在这个圈子里往上爬,那他会怎么做?他无论是主动还是被动,都必须首先认可这个圈子的价值观。

这个美国超发货币圈的价值观。

而肯定会有人问,很多城市小资,并不一定是和这个产业直接挂钩的,为什么也会出现这样的价值观?

答案是:随着城市的扩张和超发货币的滥发,大多数人被创造出了需求以满足对身份的认同。大多数的消费产品其实都是一种低成本提供身份认同。

比如以前要获得都市身份认同,成本实际上是巨大的,需要户口,房屋,社会关系。而现在事实上只需要提供一些消费品,一些生活方式都可以让人在低成本中局部获得这种认同。而这种认同其实是不真实的,因为实际上很多人依旧没有实际上成为这种都市人。

一个引申就是今天很多人有城市病,有这样那样的精神问题。他们需要精神鸦片来补足,而这些精神鸦片,很多是因为美国超发货币而带来的新兴行业。说消费正义是浅了,实际上是这一整套的机制。

折射到互联网上就是各种身份焦灼乃至赛博式的大打出手。

唯物地说,超发货币带来的结果就是大量人社会身份和实际身份严重不符。

你越渴望成为都市人,你就越容易走入这样的价值观圈里。这是我们所说的会鼓吹放开共存的第二类群体。

比如今天传播的某个汪姓科普作家对某些著名医生的采访。试问一句:你能一天之内就接触到一些著名医生并且采访吗?你不能,我也不能。我们完全不具备这样的社会条件,但他们这个群体能。

他们和第一类乃至超发货币源头,是一个一整套的由内向外的价值观机制。要注意的是,他们彼此之间可能是不认识的,我们不是说这里面有阴谋,有串联,但他们所处的社会阶层或者想要成为的社会阶层是相近的,他们之间的经济联系是紧密的。那么在有外力的情况下,他们必然会喊出相似的声音。

于是我们要问了,为什么欧美价值观圈支持的是放开?

这是我们的第二个问题。这个问题的答案其实很残酷:欧美尤其是美国,已经不需要那么多劳动力了。

首先是冷战时期,随着石油危机和里根经济学的推出,美国的本土制造业不再像过去那样兴旺发达,而是开始大规模流出。伴随着美元这种全球货币的,是欧洲的跟进。

当然,题外话就是我们的改革开放事实上得利于里根经济学供应学派的兴盛,大量制造业得以转移到中国,这才有了我们庞大的劳动力市场。

而美国自己呢?

产业结构的调整让美国变成了一个金融、科技、文化三类经济并重的经济结构。可以看到,这三类经济事实上都不是直接生产的,对单位劳动力的需求是低的,对单位劳动力能创造的价值要求是高的,因为不需要大量的制造业供应链,所以足可以达到人均收入高但收入差距大的结果。

而伴随着冷战的结束,这种经济秩序进一步完成了全球化。所以结果是什么?

是制造业转移得更加频繁,美国国内的金融行业、消费行业(文娱、身份)更加繁荣。

不知道有没有看过《歌舞青春》和《律政俏佳人》的朋友,这两个系列电影都是08年以前的,都是美国处于最强盛的黄金时期的电影,都是普世价值的最佳输出代表。

91年12月25日到01年9月10日是美国历史上最黄金的十年,没有竞争,没有生死,只要你笃信普世价值,你就能走向成功,无论你是阿甘还是金发女性(在欧美的价值观里金发女性代表什么是很清晰的)。

这意味着什么?

1,欧美尤其是美国的小资产阶级成为了主要的经济构成,二次分配成为了社会运行的主要机制。

2,传统的劳动力生产机制结构消散(特朗普的上台正是这批人最后的呐喊),无产阶级更是几乎不复存在。

3,普世价值迅速传遍了世界,一切受这个秩序影响的群体,都或多或少受到普世价值的熏陶。文化资本的扩张进一步生产出更大的超发货币空间。

好了,现在我们来看欧美的放开共存。

1,劳动力少,金融产业和文化产业多。放开共存的话,由于单位地区的人口不多,所以就算有大规模感染,也不会有过强的传播。

2,劳动力少,金融产业和文化产业多。放开共存的话,就算劳动力产业全部消失,也不会对欧美的经济秩序产生根本上的影响。直白点说就是这群劳动者就算死绝了,欧美的经济还是在金融和文化中继续生长着。

3,劳动力少,金融产业和文化产业多。放开共存的话,由于这类人群在二次分配中获得的收入较高,所以他们有足够的钱可以完成治疗,并不高度依赖于社会治疗保障体系。

在这种情况下,疫情其实并不会影响欧美主要的经济支柱,反而由于他们通过价值观输出,让许多国家尤其是劳动生产制造国家不得不放开,在某些领域获得了更多的经济利益。

说到底,国情不同。

中国是一个制造业大国,有大量劳动生产需要维持,是劳动力密集型为基础的国家。就算这些年向东南亚、中东、非洲转移了许多产业产能,但依旧是以这个为基础的。更何况中西部地区还有大量未开发的经济区。在这种情况下,放开共存是绝对不可行的。

在这个基础上,我们来到了最后一个问题。上海发生了什么。

说上海之前,我先聊一下深圳。几乎和上海同时期爆发的疫情,深圳通过坚持动态清零,迅速解决了困境,恢复了秩序。

为什么深圳能够迅速做到?

这个问题可以转化成:深圳的人口组成是什么?

我们知道,深圳在改革开放之前是一个小渔村,虽然临近香港,但一直没有能够发展起来。而伴随着改革开放后的特区建立,迅速地崛起。在这种崛起中,深圳有三类主要人口:

1,本地人。人数不多,但由于深圳特区的建立,这些本地人通过土地补偿和房屋出租,获得了大量租金。我在深圳就遇到过这样的二代出租车司机,开着一辆豪车,不是为了赚钱,而是为了打发时间。

2,外地劳动力。以广东、湖南、广西、福建人居多,由内及外地扩散。这些劳动力同样包括生产性的和货币性的,但由于深圳土地的政策性,货币性的产业虽然产出资本不低,但绝对数量并不高。

3,外来资本力量。这类力量是奔着政策来的,土地政策、劳动力政策。只要有政策能更低价地吸引他们,他们就会一拥而上。

那么总结一下,深圳的情况是:一个高度依赖于政策的生产城市,各类群体通过政策事实上完成了彼此之间的强耦合。

推演一下自然可以理解,深圳要想完成全员核酸尽快恢复生产,在晚上九点大家下班后自然会积极响应。

而上海呢?两年前我写过一篇文章,对比过北京和上海,其中的一个重要结论是:上海是一个不过度依赖政策就能自行运转的城市。

这句话的另一层意思是,上海的各个群体之间是不需要通过政策完成强耦合的。

上海自开埠以来就是大量人口,包括租界的、石库门的、棚户区的,有宁波人、苏州人,还有广州人、福州人,也有很多苏北鲁南人。地域性在上海是一个很重要的特点,比如建国前的纺织工人就呈现出很强的地域性。而熟悉历史的朋友也很清楚,我们解放上海时,是被要求不破坏一个建筑、伤害一个市民,以及必须睡在大街上的。

而建国后的大量公私合营以及改开后的大量新开发,事实上上海完成了多个层面上的经济秩序平衡稳定。

换言之,上海的原生力量被保护得很好。更详细的表述可以参考之前的那篇文章。

在这个基础上理解一下疫情还不够严重时的精准防疫。

在这个理解基础上理解一下上海最近比较混乱的基层。

要想把上海这么多人口、力量整合起来,必须通过更强有力的力量。

要唤醒(动态清零),而不是让他们彻底沉睡(放开共存)。

这确实到背水一战的时刻了。放开共存解决不了问题,讽刺上海也解决不了问题。解决问题是最关键的。

我们能做的,就是在舆论上坚定地站队。还是《深圳特区报》那句话,这不是什么理念之争、策略之争、方法之争,本质上则是制度之争、国力之争、治理能力之争,甚至是文明之争。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/tQi5qJMdXZJdqEAzi8jKsw

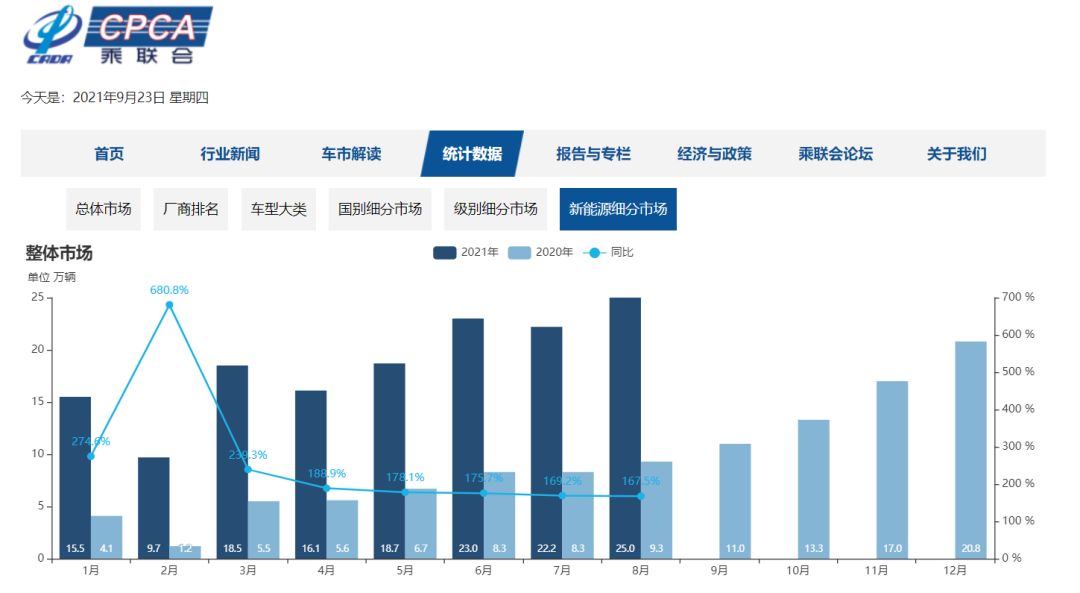

(数据来源:乘联会)

(数据来源:乘联会)