转自:https://mp.weixin.qq.com/s/XcbWRCJurtcXK9Bk0YD2SQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/XcbWRCJurtcXK9Bk0YD2SQ

2020年9月7日

上海初高中讯息第354期

2021年上海新中考将全面启动,2021年上海这届学生采用750分考试,旧的招生模式。而2022年开始的学生则要面对一套全新的,相对复杂,并且仍然充满变数的中考招生新政策。

中考750分模式

目前的中考模式非常复杂,总分为750分,具体如下:

语文 150分

数学 150分

英语 卷面考试140分,10分听说测试(时间不在一起)

物理,化学,综合连卷,其中物理70分,化学50分,一道综合案例分析题(保护理化生地等等知识的一道大题)15分,以上三个部分在一张卷子里,一场考试完成

物理,化学实验,物理10分,化学5分

历史,日常打分30分,开卷考试30分,在初二考试

政治,日常打分30分,开卷考试30分,在初三考试、

体育,日常打分15分,考试15分

目前中考的科目多,分数复杂,其中闭卷卷面测试的分数575分,其他均为日常和开卷等等方式,让中考分数变化更加复杂。

中考整体难度不变,闭卷考试依然保持8:1:1的基本情况,换言之,未来中考考试的分数依然会很高,各校分数线依然会很紧密。

目前中考各校的分数线非常紧密,新中考以后依然会保持这个情况,但相应的情况会产生一些变化。

目前一级学校之间的总分分差在5-8分,平均每门1分。但未来如果还是保持这个分差,或者略微增大,那么很有可能导致一些语数外优秀的学生因为历史,政治等等出现不必要的失分而直接在考试中失败。目前历史考试已经结束,许多学生已经拉开了2-3分的差距,在中考里,这已经是很大的差距了,需要从每门135分以上的语数外里拉回这2-3分非常难。

所以,新中考里其实拼的不仅仅是语数外,更是小科目,好学生的语数外成绩相对稳定,他们的战场将逐渐转移到非闭卷科目上。在这些非闭卷科目上分数拿得越多,优势就越大。而对于普通学生,学好语数外依然是关键,因为大三门好,小科目不好会落后,但你大三门不好,小科目就是全满分也救不回来,大三门是基础。

复杂的新中考招生模式

新中考的招生模式相当复杂,其中复杂的点大多集中在中考部分,其招生重心也从过去的自主招生考试转向中考考试本身。

中考的招生分为提前批次和普通批次,提前批次不看750分的总分,在考试之前提前预录取。

提前批次主要有3类,市重点高中,市特色高中,各类三校贯通

市重点高中可以拿出总招生名额的15%用于自主招生。这个数字比旧政策减少了25%,过去为40%。

市特色高中的自招人数为一个固定数字,一般为50-100人。

四大名校的自招可以占总招生人数的35%,不过,这个35%是以四大名校和分校全部算在一起计算的,比如交大复杂本校380人,嘉定160人,闵行160人,那么就是380+160+160里的35%,并不一定就是每个分校都是35%,四校可以自行调配分配本部和分部的比例。

市重点高中自招从2022年开始没有区域的限制,可以随便报名。但他们的自招里是否还会保留给相关学校很多名额,目前还不得而知,但可以肯定会给。

补充:上海市重点高中自招政策从2007年前后开始实行,虽然他们可以拿出40%的名额自招,但其中许多名额固定分配给了与高中有关系的学校,能够自由竞争的名额较少,比如上海中学80%的自招名额给了华育,上宝,张江,上中东,复旦附中每年固定给兰生复旦大约65个自招名额,七宝中学每年大约给出80个左右自招名额给文来中学等等。由于自招人数锐减,这种发名额的方式是否还能继续,特别是民办摇号以后还会不会继续,目前还没有消息。

整体一句话:自招人数少了,难度大了。

普通批次招生分为市重点和非市重点两大类。

市重点高中的普通批次招生非常复杂,分为下面几个类型(去除自招以后还有85%):

(1)☆名额分配到校,这是整个中考改革的核心。

名额分配到校指一所高中要拿出最少35%,最多45.5%的招生计划(根据不同的学校,这个比例不同,但在35%-45.5%的区间内),平均地分布到所在区的每一所不选择生源的初中,不选择生源主要指公办对口,所以非公办对口的民办和公办特长生都不能报名这个批次。

2022年,2023年,2024年三年里,民办初中的学生不能有这个名额,今年(2020年入学)通过摇号入学的民办学生可以报名这个批次。

名额分配到校将保证每一所公办初中都有数量可观的学生进入市重点高中,同时打破市重点高中生源集中,生源垄断的局面,逼迫市重点高中改变教学风格。

请各位家长注意:这个政策将导致上海非四校的高中大洗牌。

请各位家长注意:3年内,民办初中生拼市重点,主要拼自招,且难度比过去大大增加!

由于高中洗牌迫在眉睫,为了不让家长感觉到,为了继续保持某些名校的面子,这两年在公布高考数据方面,从各级机关到学校都收敛了很多。

未来3年里,每一所公办初中里,通过直接对口上去的学生,大约有10%-15%可以进入市重点高中。

过去,民办初中可以达到50%-90%进入市重点,而很多公办初中只有5%不到的学生才能进入。

请各位家长注意:四校及其分校,没有名额分配到校。没有任何一所学校可以直接通过中考拿到四校的名额。

(2)名额分配到区,这类似于过去的零志愿。

指一所学校拿出大约15%左右的名额投放到全市各区,让其他区的学生可以报名。

四大名校除了自招的35%外,剩下的65%都将采用这种方式投放到各个区内,但这65%和自招一样,四校可以把本部和分部的计划合并起来,再进行分配,而不需要一所一所分配。

接下来请注意,上面的两种招生方式,都不直接录取,而是有一场加试!

中考填报了上面两个批次的学生,按照1:2投档,比如上海中学在杨浦招收5个人,那么要把填报了这个志愿的分数前10名都叫过来。

这10个学生将进行一场50分的加试,50分加上原本750分的总分,合并成一个800分的新总分,然后淘汰多出来的一半,录取5个人。

考试由学校组织,可能类似一个小自招。

(3)平行志愿

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xdsaqLVWTztGke_fWvZ28g

本文原创作者:柯谈(个人微信:linco_kk)

微 信 公 众 号:柯谈地产观(ID:lincokk)

2020年,世界风云变幻,国内楼市也是跌宕起伏,再加上自媒体的舆论导向,很多人根本无法看清现在的楼市走向。

今天我想深度剖析一些典型事件,为大家破解当下的楼市本质和真相!

1

火爆的豪宅

2020年最令刚需们大失所望的一个现象就是各地豪宅频繁遭遇秒光。记得疫情初期的2-3月份,很多外行媒体都在鼓吹楼市即将下行,收入降低会导致房价下跌。

事实证明,房价不仅坚挺,反而越贵的房子卖的越好。深圳蛇口太子湾·湾玺单套2900万起步半天售罄,上海浦东总价2000-8000万的碧云尊邸遭排队疯抢,这样的例子举不胜举。

下面这张图是上海8月份的所有新开楼盘认筹统计表:

8月份上海的24个新房项目中,单价超过6万的全部供不应求,认筹率爆表,其中最低的保利锦上是2人抢一套房,最高的中海汇德里是9人抢一套房。而单价5万以下的楼盘,是房子比人多,根本不需要摇号。

这就是上海极为残酷的一面,富人们都在抢豪宅,而穷人们连刚需盘都买不起!

不仅是上海,深圳北京也同样如此。克尔瑞数据显示,2020年8月北京总价2000万以上豪宅的成交面积同比去年大涨365%。8月14日,10万/㎡的北京金茂府二期开盘推出210套房源,当日就成交168套,去化80%。同一天内11.75万/㎡的中海甲叁號院开盘,当日去化率接近70%。

2020年的楼市正在呈现一种现象:富人在加仓,刚需在彷徨,穷人在奢望。富人是毫不犹豫的抢购豪宅,刚需是既怕踏空又怕高位接盘,穷人则是奢望房价能因为疫情大跌。

在全球货币宽松大放水的背景下,每个阶层都在做出自己的抉择。

这种局面和电影《西虹市首富》里的情节一样,有钱人买什么都会升值,买房子、买股票、投资项目都是赚钱容易赔钱难。

当财富积累到一定阶段的时候,单纯靠消费,钱是根本花不完的,因为钱会生钱。

所以,看似抢手的豪宅,其实根本不是用来消费的,它只是一种资产保卫战的工具而已。

2

地价在涨

对绝大多数行业来说,疫情之年是不幸的,尤其是商业、娱乐业和外贸业。

但对房地产业来说,却是不幸之中的万幸。上半年,国家对所有行业都进行了扶持和减负,但是唯独房地产业受益最大,复苏最快。开发商一有钱,就干一件事:抢地。

易居研究院数据:2020年7月,全国100个城市居住用地价格为6088元/平,同比上涨8.8%。4个一线城市居住用地价格为17065元/平,同比上涨15.1%,上海和北京的地价上涨最快,分别上涨39%和38%。

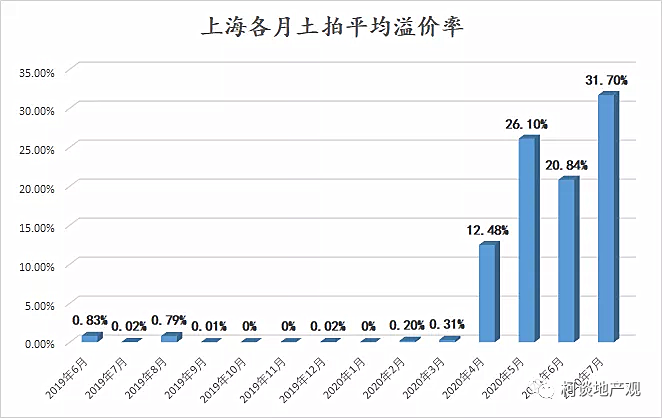

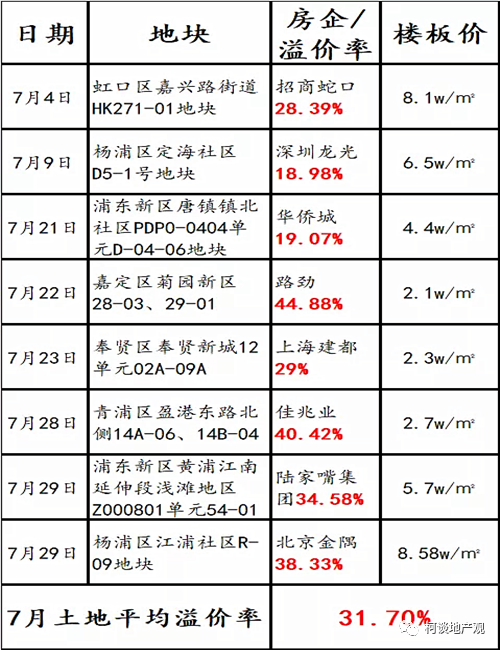

去年2019年上海共出让了66幅宅地,溢价率超过10%的只有2块,溢价率5-10%也只有2块,其余全部零溢价。而今年从4月份开始,上海宅地的溢价率爆发性上涨,画风是这样的:

疫情之年,不但房价没跌,地价还涨了,这些地明年开盘房价是涨是跌,你自己想吧。我只想说,这次疫情,房地产行业是受益颇丰啊!

3

傲娇的学区房

学区房每年3-5月涨幅都是很可观的,不分大小年,不分牛熊市。

今年,深圳、上海、南京、杭州等城市的学区房涨幅就非常明显。

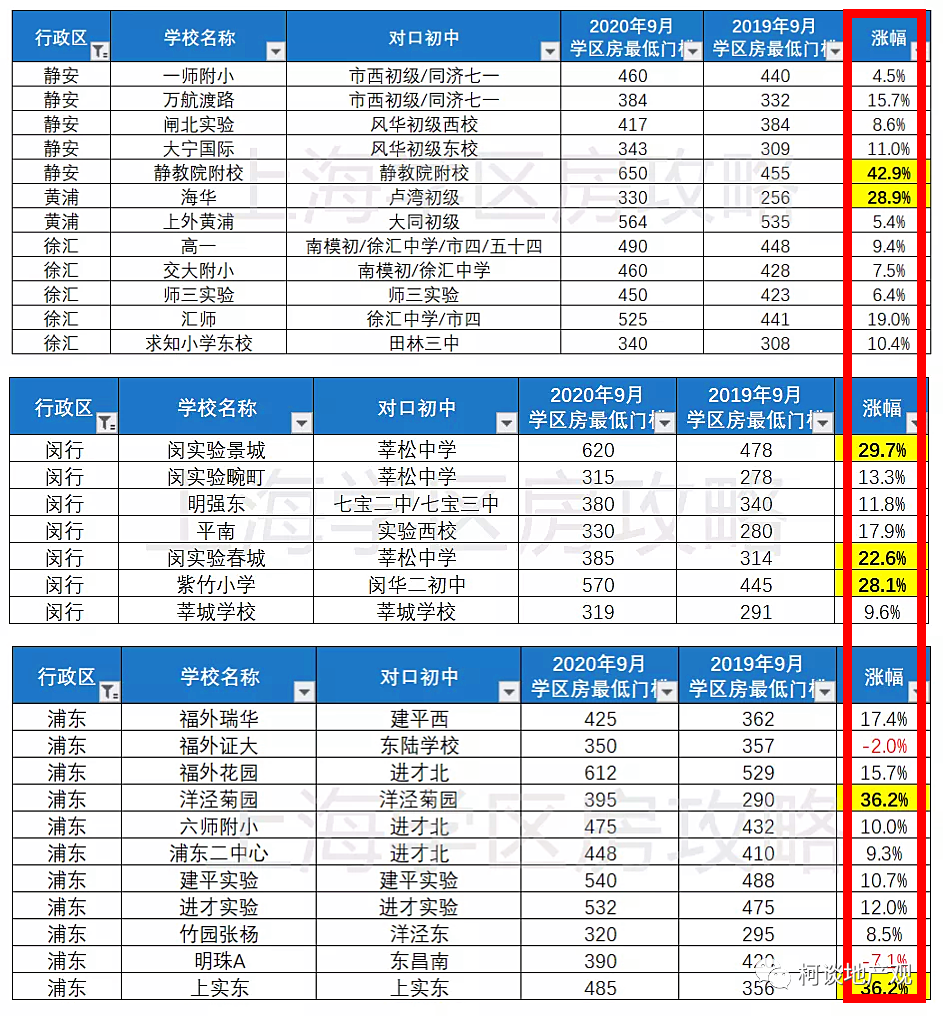

下面是今年上海部分一二梯队学区房的最低购买门槛(最小面积老破小的总价):

上图中,除了个别小区有小面积房型首次放盘导致总价降低外,其余全部上涨4.5%~42.9%不等。

我曾经不止一次的说过,学区房只与入学政策有关,而与所有楼市调控无关,调控根本调不动学区房,只要入学政策不变,学区房的价格会持续上涨。

需要就尽早买吧,在学区房的市场中,观望是大忌中的大忌。

4

后浪不易

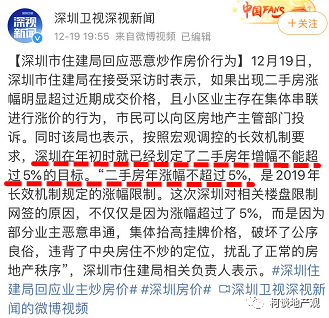

2019年12月19日,深圳市住建局曾公开声明:“根据宏观调控长效机制的要求,深圳年初时就划定了二手房价年涨幅不能超过5%的目标”。

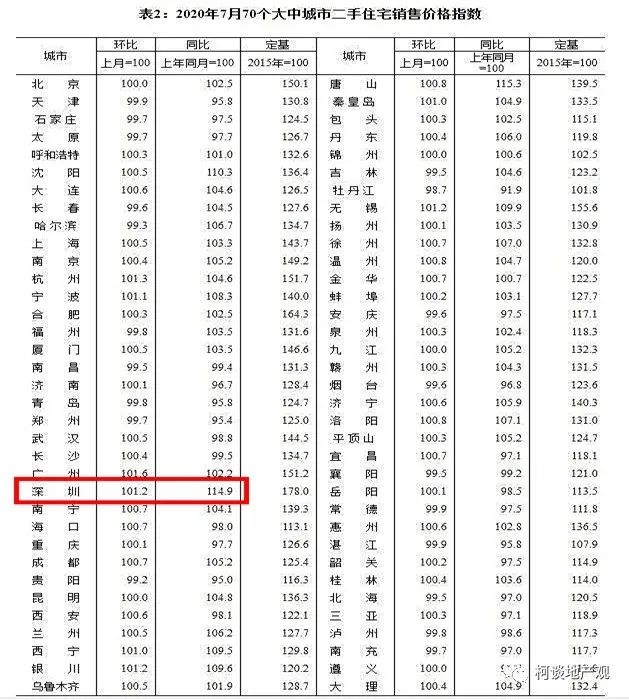

但是根据国家统计局2020年7月70城房价指数,深圳2020年7月同比去年,新房上涨了5.9%,二手住宅上涨了14.9%,大大超过了官方5%的目标。

深圳去年11月11日取消了豪宅税,今年7月15日又重新划定了豪宅标准。调控可以重来,但涨上去的房价却很难再跌下来!

所以,我说过无数次的这句话大家一定要引以为戒:盯住无形的手,别看他怎么说,关键看他怎么做!

前几天有个新闻刷屏:一位华中科技大学的女博士姚婷入职华为,年薪高达156万。她在接受媒体采访时表示:“156万放在房价10万一平的深圳来说,感觉也很难做些什么。”

奔涌吧后浪,后浪的机会是很多,但这些机会都是有代价的。相对前浪而言,后浪真的很难!

5

任重道远

8月28日,深圳市住建局局长在深圳房地产盛典发布会的演讲中提出:“新加坡是深圳学习的榜样,将来深圳60%的市民要住在政府提供的租赁或出售的住房中。而目前深圳70%多的市民还住在城中村中”。

学习新加坡的目标是好的,但道路将是曲折漫长的。

新加坡目前超过80%的国民住在政府提供的组屋之中,完全做到了居者有其屋。新加坡彻底解决住房问题主要是落实了以下几点难题:

一、新加坡国有土地占比超过87%,而且政府征收土地价格极为低廉,目前还是以1973年的价格征收土地。低价征收的土地,盖好房子再低价卖给市民。

二、超高的税率。新加坡针对公民购买二套、三套住房,要征收12%、15%的印花税。持有除自住以外的第二套以上住房,需要每年征收房屋总价10-20%的财产税。

三、所有组屋的配套设施和对口学校质量都是相同的,没有明显的贫富差异。

不仅是深圳,其实我们所有的城市都应该以新加坡为学习的榜样,只是完全落实以上三条对我们来说,任重道远啊。

6

断供潮的谎言

2020年5月时,有个网络谣言说:深圳一个银行网点贷款断供的账户高达1.3万个。我只想说,这个无房户造谣的水平也太低了。

那么,现实之中,导致房产被拍卖的原因到底是什么呢?

第一财经根据阿里拍卖网公布的深圳2020年2-7月500套房源中,随机选取了其中400套房源作为研究样本,根据法拍房的拍卖裁决书,统计了这400套法拍房的拍卖原因:

在这400套房源中,由金融机构借贷纠纷导致的法拍房有259套,占比64.75%;民间借贷纠纷68例,占比17%;合同纠纷50例,占比12.5%;财产纠纷9例,占比2.25%;破产清算4例,占比1%;其它纠纷10例,占比2.5%。

经过研究发现,在这400套法拍房中,根本没有任何一套是市场上传言的断供房源,即没有那种因为拖欠银行月供而导致房产被拍卖的案例。

所以,断供潮就是彻头彻尾的谎言,是那些没房子又不肯努力赚钱的人捏造意淫出来的。不仅是今年,历年来由于断供而拍卖的房子都是极少数的,包括房价下行期。

我曾经说过,主动断供而被拍卖房子的都是傻瓜。月供不够的解决办法太多了,包括融资、垫资、抵押、出租房子、搞群租、卖掉等等。故意断供被法院查封拍卖,再上征信黑名单的人,世间罕见。

7

大而不能倒

8月20日,住建部央行在北京召集12家房企召开房地产企业座谈会,形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则,并设置了“三道红线”,旨在降低房企负债,降低房企杠杆。

wind数据显示,top30房企中,净负债率超过100%的房企有9家,剔除预收款项后负债率超过70%的房企有23家,现金短债比低于1的有10家。

三道红线全部踩中的房企有4家,分别为富力地产、融创中国、绿地控股和中南建设。8家踩中两道红线,14家踩中一道红线。

完全能看得出,越是大房企,杠杆越高,越是实力房企,融资比例越大。

相信不少人会觉得这是高层拿房企开刀,开始打压房企,房价要大跌了,如果你也这么想,那就大错特错了!

我国的很多大牌房企已经到了“大而不能倒”的程度,高层这么做,恰恰不是打压大房企,而是无微不至的呵护和关爱。因为,任何一家大房企倒闭都很可能会引发系统性金融风险。

我们国家区别于欧美的高明之处就是会主动挤泡沫,时刻挤泡沫,泡沫可以挤,但是绝对不能破。

8

远离长租公寓

最近,上海、杭州、成都、武汉等城市接连出现了长租公寓爆仓事件。这两年跑路的长租公寓真心不少。

而且,我告诉你,从今年开始,“租售同权、租售并举”的说法也开始淡化了,很少再提及,因为,租赁住房行业盈利很困难,难以规模化发展,需要解决的问题还有很多很多。

针对长租公寓频繁跑路的问题,我之前就发文警告过大家,房东不要把房子租给长租公寓,房客不要租长租公寓的房子。如果你执意要租长租公寓,以下注意事项必须谨记:

一、付房租千万不能一次性付半年或一年以上;

二、押金最多也就2个月租金,通常来说付三押一比较合理,能一月一付更好。

三、不要使用租金贷,万一还款延期,搞得上征信黑名单太不值得。

四、不论是出租还是租房,最好的办法就是找小区附近最大的品牌连锁中介,别找长租公寓。

9

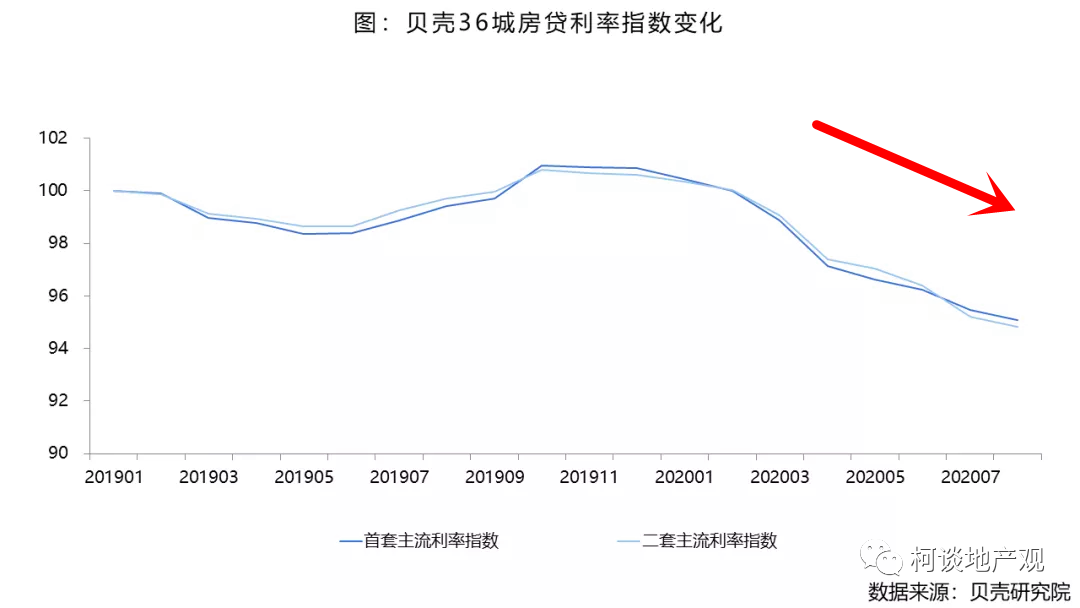

房贷利率八连降

2020年8月份的LPR报价显示,1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,连续4个月没有变化。

LPR不降,不代表房贷利率不降。

贝壳研究院数据显示,8月36城平均主流房贷利率继续下行。其中,首套5.21%,二套5.53%,比7月各下降3个基点。2020年以来,36城平均主流房贷利率已经历“八连降”,分别较去年底降36和39个基点。

现实就是,虽然5年期LPR今年只下调了2次,但是各地银行的实际房贷利率却是下降了8次。

数据显示,2020年二季度,我国个人住房贷款余额新增12100亿元,环比增长12%,同比增长11%,房贷余额新增额创2017年以来3年新高。

所以,为啥疫情之下,楼市回暖最快,国人买房的热情为啥如此高昂,货币宽松,利率持续下调功不可没。

10

逆势上涨

7月17日,财政部发布2020年我国上半年财政收支情况:1-6月累计,全国一般公共预算收入96176亿元,同比下降10.8%。全国税收收入81990亿元,同比下降11.3%;非税收入14186亿元,同比下降8%。1-6月累计,全国一般公共预算支出116411亿元,同比下降5.8%。

再来看股市和楼市:1-6月累计,证券交易印花税892亿元,同比增长16%;国有土地使用权出让收入28129亿元,同比增长5.2%。

在财政收支全部下行的情况下,股市和楼市收入却逆势上涨。上半年对房企的纾困效果十分明显,楼市的拉动作用十分显著!

其实,很多时候,你所看到的表象,并非真相,你所以为的世界也不是本来模样。

最后,用一句话来总结下吧:你所赚到的每一分钱都是你对这个世界认知的变现,你所亏掉的每一分钱也都是你对这个世界认知的缺陷。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/vGrGHs7FK8g6KR2SD_efbw

“世界上最难的改革,是革自己的命。”

—— 任正非

在上期内容<贝壳股价翻倍的秘密,都在这部纪录片里>,我们通过行业纪录片《中间人生》的前三集,剖析了国内房中介的行业困境,也展示了美国同行的破局之路。

相比起美国同行,中国房中介的日子要苦得多。但由于中美国情的巨大差异,照搬海外模式是不现实的,因此国内的房中介模式也注定将和美国不同。

美国的单边交易模式:

每次房产交易需要两个中介,一个代表买房者,一个代表卖房者。客户相信自己的中介是站在自己一边,而中介之间也保持着长期合作关系。

在MLS等行业机制的保护下,美国的房中介是一份不错的中产职业,不仅有体面的收入,也有体面的地位。如果大家缺乏实例感受的话,可以在B站搜奈飞的好莱坞房中介真人秀《Selling Sunset》(本文的封面图就是它的剧照)。

中国的居间交易模式:

中介同时为卖房者和购房者提供服务。客户不太相信”脚踏两只船”的房中介会站在自己一边说话,而且中介和客户之间往往也是做一锤子买卖的短期博弈。

因此,国内的中介不仅经常被客户压价,也会面临劣币驱逐良币的同行竞争。在残酷的同质化”斗争”面前,国内的房中介很难像《安家》里的“徐姑姑”那样摆脱“草根”/”玩套路”的职业形象。

英国的艺术品经纪模式:

本文的标题是《赶英超美,中国房中介革起了自己的命》,美国同行在前文中讲了,那英国同行呢?在本文,我还会给大家聊聊历史更加悠久的艺术品经纪行业,以有着几百年经纪历史、全球最大之一(和英国的苏富比并列)的英国拍卖行佳士得为例,来观察一个好的经纪业务的护城河是什么?

相比起英美同行,中国的本土行业通常日子都比较”土”和苦, 房产经纪也是如此。

不过,在链家系推出了房中介ACN平台——贝壳(ACN模式的介绍请见前文)之后,事情发生了变化。等到贝壳(纽交所代码:BEKE)上市之后,投资者对房中介这个传统行业的变革之路更是操心了起来。

今天我们就顺着《中间人生》的后三集,给大家展示链家系(链家/德佑/自如/贝壳)正如何改造中介行业,不仅让房产经纪人成为一份稳定而体面的事业,也让自己搭建起了“线上化””轻资产””平台化”的行业生态圈。

与往常一样,每一集的视频链接我都嵌在本文对应的内容里了,大家不用再去找观看资源了,安心读文、轻松看剧。想看前三集内容的朋友,请见前文:《贝壳股价翻倍的秘密,都在这部纪录片里》

正文开始前再次声明一下:本文没有收到贝壳或链家系或券商/投行/基金的任何赞助,核心内容摘自我们过去一年里在社群里的讨论。利益关系方面,我们有参与贝壳的IPO打新,持有少量股权。不过为了避嫌,免得被说是托儿搞PR,这篇我们跟进了半年的系列文章拖到了现在才逐渐发布。但如今贝壳的股价已涨的很高了,自上期内容发布后又涨了不少,之前没有低成本入场的投资者请务必谨慎追高。

以上为纪录片《中间人生》第四集的视频链接。以下的行业剖析我们将顺着剧情展开。

和互联网内容平台一样,要想吸引外部伙伴进驻平台,那就必须给出肉眼可见的好处。这一集就以一个特殊经纪人的视角,讲述他加入贝壳生态后发生的最大变化是什么?

如何让客户信任你,大概是每个经纪人必修的第一堂课,阿苦各黑就曾因为自己少数民族身份而吃了不少亏。在宁波房产市场中,客户看到「阿苦各黑」四个字,第一反应就是“这个名字是不是假的?”。就因为名字奇特,阿苦各黑失去了不少客户。

为了打破现状,阿苦各黑把自己的名字改成了「孔文斌」,每天还在苦练普通话发音。但客户并没有因此对他更加信任,这让他感受到了自卑感,他不明白客户对待自己和别人的差异为什么那么大。

而当他加入贝壳(链家系的ACN平台),加盟「德佑」(链家系的加盟品牌)之后,事情发生了转变。

线上的贝壳平台帮助阿苦各黑获得了客户的信任,”因为我们是以团队作战了”。客户不再怀疑「阿苦各黑」这个名字的真实性,反而还因为他的名字好记,为他带来了更多的订单。

为什么贝壳要帮助阿苦各黑这样的头部经纪人获得客户的信任?

无论是投资圈还是行业圈,赢家通吃、贫富差距加大已是一个客观规律。

在2014年的战略讨论会上,链家对互联网低佣金模式进行了战略推演,得到了”优秀的经纪人永远是行业最稀缺的资源“这一结论。

左晖作为链家/贝壳创始人一直在各种场合强调,房产经纪人在美国是一份不错的中产职业,但在国内仍然是一份尊严感不强、收入不高的职业。

左晖认为,中国的房产经纪行业急需改造,一是需要稳定经纪人的收入(现在的房中介收入波动很大),二是要用高待遇来吸引高素质人才。左晖想让房产经纪人在国内成为一份可持续的成长性事业。

但是,如果是通过以前的核心直营品牌「链家」来实现这个战略目标的话,贝壳生态就需要用高收入提成来留下优秀的经纪人,这是一种”重资产”运营模式。

而对于那些头部经纪人来说,他们已经和大量优质客户建立起了信任关系,「链家」所能带来的品牌溢价并不大。

如果留在链家,这些头部经纪人需要将本应分给自己的部分佣金消耗在对他们用处不大的品牌溢价上,这让他们赚的要比同样有”地头蛇”优势的社区小中介们要少(一二线城市有很多这样专吃某一块优质区域的精品中介)。

其实房中介和保险代理是一样的。新入行的保险代理喜欢背靠大品牌,以更容易地建立客户关系,来加大成单概率。而头部的保险代理人则已经有了很强的客户关系网络,他们自己就像一个”品牌”,于是更倾向于成为独立保险代理人,来加大成单提成。

目前,贝壳平台生态内共有3类角色:链家自营的「链家」、第三方品牌、以及“重加盟”的链家系品牌「德佑」。(在一二线城市的不少优质区域,链家和德佑的店经常开在一起)

如果是通过直营品牌「链家」来留住头部经纪人,就需要提高他们的提成比例,这抬高了盈亏平衡点、压低了利润空间。

而如果是通过加盟品牌「德佑」,贝壳/链家系就不用强行以高薪来留住人才,而是以 “联盟”而非雇佣的轻资产运营模式,将最优秀的经纪人留在平台生态内(linkedin创始人写过一本叫《联盟》的书,推荐看看)。

德佑这种”重加盟”的模式,让店东既能够保持小公司的种种好处,又能够享受到大平台的基础设施。

现任德佑总经理刘勇举了一个实例,”以天津为例(500家店),口碑传播带来的转化占比在40%以上”。在利益面前,许多房产经纪人看到了成为「德佑」店东的好处,逐渐从疑虑、观望再到入伙加盟,使德佑的门店增速在后期呈现指数级爆发增长。

链家系希望通过「德佑」来留住明星经纪人们,通过自己的平台资源来帮助他们提高服务效率。在让经纪人赚的更多佣金的同时,也让自己能通过平台生态来赚取服务费。

链家系这个转型很妙,在拉低了盈亏平衡点的同时,也打开了贝壳的利润天花板。

不过,要想留住优秀的经纪人,不仅要有体面的收入,还要有体面的地位。

以上为纪录片《中间人生》第五集的视频链接。以下的行业剖析我们将顺着剧情展开。

房产经纪人行业里究竟需不需要高学历人才?张永刚作为一名985的名校硕士,贝壳借他之口给出了答案:”当然需要”。

2018年,全国18个城市的二手房成交量超过了新房,张永刚认为房产交易的存量时代正在加速到来。房地产市场虽然体量大,但高服务水平、高职业素养的人少,张永刚觉得房产经纪人行业是他发掘到的一块价值洼地。

很快,张永刚就发现自己错了。他的学历目前并没有给他带来竞争优势,要客户没客户、要业绩没业绩的他,甚至感觉自己比不过只读过初中的同事。这种前后的落差让张永刚感到迷茫,对于业绩和体面感的追求,让他迫切地想找到”破局点”。

为此,张永刚研究了三个月的北京城市规划,希望通过专业能力来提供差异化的服务。这三个月的时间,张永刚不用来熟络客户,而是用来研究学习政策规划。这其实是传统房产中介眼中的不干”正事”。

不过,张永刚不只是一位传统房产中介,他还是「985」,他在”不务正业”中找到了竞争力。他将高频但低附加值的工作标准化、流程化,将客户所需要的资料整理成了百科全书。此外,张永刚还在发展一二手房联动业务,着手形成新的业绩增长点。

这段剧情看起来很软广,但其实是对后面内容的铺垫。因为,这些不仅是张永刚在做的事,也是贝壳正在做的事情。

毕竟,贝壳的大战略不太可能仅由张永刚这一位一线员工确定。不过,贝壳的决策层也十分了解一线的情况。

贝壳的新入职员工都需要去门店进行轮岗,只有员工足够了解线下业务,才能保证公司在战略上不犯错。贝壳的CEO彭永东就举过一个例子,他去门店调研时发现了一个大问题,这个问题至少被他们遗漏了2个月。

在自营的「链家」品牌,店长只是”高级打工仔”,不用考虑为手下员工发工资的事情。但现在,贝壳生态内有大量的加盟门店,这些店东同时还是创业者,他们需要快速回流资金来给经纪人发工资。

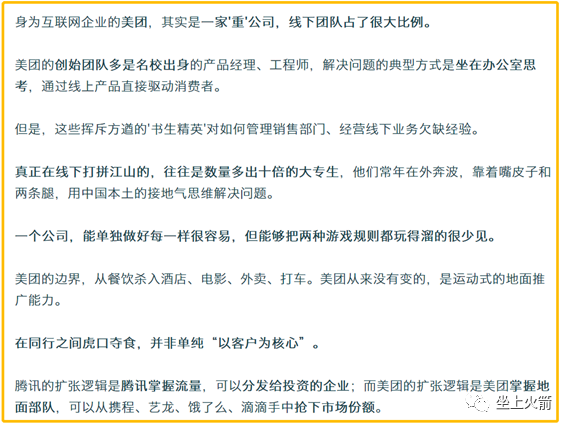

如果“书生精英”不接地气,加盟店东迟早会因为资金流紧张,或破产或逃离贝壳平台。如果“本土草根”没有战略,房屋中介行业还是脱离不了打短期价格战的泥沼,收入和尊严感都很难提高。

在这点,贝壳和美团都做得很好(见前文<美团没有边界>),将”草根”和”精英”结合在了一起。

这其中也离不开贝壳CEO彭永东的努力。彭永东在来贝壳之前,在IBM负责战略与变革咨询业务,我们下面会讲讲他做的一些“正确但很难”的事。

腾讯棱镜团队在贝壳上市之前,曾和CEO彭永东交流讨论过贝壳模式。当彭永东被问道,贝壳现在的商业模式,和两年前比有什么差异点时。他说,”低估了新房的潜力”,因为新房和二手房业务组合的协同效应比他们想象中的大。(这一点我们在一线调研中得到了证实,但不方便在公开内容中透露更细节的数据)

贝壳创始人左晖在《财约你》中提到一个数据,北京每年的平均购房年龄都向上涨一岁,这说明每年翻来覆去地就是同一批人在买房(对于下一代的”后浪”,买房实在是太难了)。

在以前,开发商不用考虑怎么卖新房,只要把开盘消息放出去,买房者就会自觉地到售楼处排队抽签。但现在,新房不好卖了,开发商需要投入大量的市场资源来吸引买房者,这让开发商本就紧张的资金流进一步恶化。

在前文《贝壳股价翻倍的秘密,都在这部纪录片里》,我们提到过美国房屋信息平台Zillow的商业模式,它用免费的房价评估服务吸引到一大批潜在买房者,成为了美国购房市场的流量入口。在美国模式下,房产从业者只用和Zillow这类平台打交道,不用自己去找买房者,因为这样更划算(具体案例大家可以在B站搜奈飞拍的好莱坞房中介纪实片《Selling Sunset》)。

类似的,贝壳的使用者也多是潜在买房者。随着贝壳的二手房市场越做越大,贝壳已成为了国内买房市场的流量入口。这样开发商只用和贝壳打交道,不用自己去联络新客户,因为这样更划算。

从我们在一线调研到的情况,由于今年行情不好,许多开发商情愿砍掉自己的市场预算,也不愿降低与贝壳的合作预算。因为开发商在贝壳的投入/回报比,要比自己去各个渠道投广告、砸市场要更可预测、有效果的多。(就像经济不好的时候,品牌方会先砍投向报刊/电视等传统媒体和分众传媒这类电梯广告的预算,但依然会加大以字节跳动的效果广告预算)

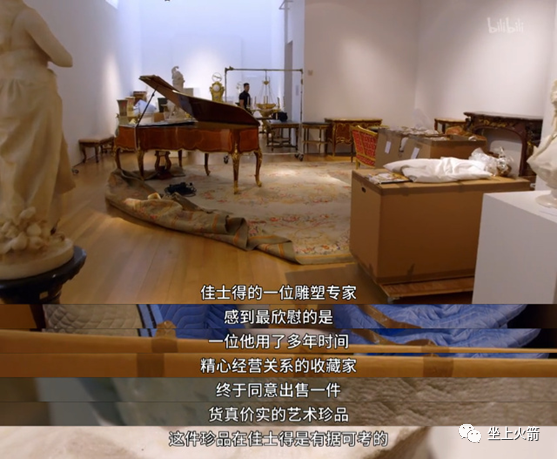

但对贝壳来说,介入新房市场可不只是多赚佣金这么简单,他们还想要”联动”。如何去理解这个”联动”,可以去看一部「佳士得」的纪录片。

(B站买了这部纪录片的版权,直接在B站上面搜《佳士得的沉浮世界最大拍卖行》即可,看完了之后相信你会对XX经纪人这类职业有更深的理解。)

「佳士得」是世界最大的拍卖行之一(和「苏富比」并列),有着连续几百年的经纪业务历史,以它为案例来理解经纪业务的护城河再好不过了。

在佳士得伦敦总部的档案室里,有着他们所有物品的拍卖纪录。可以说,佳士得比拍卖品的主人更了解拍卖品的历史和价值,这能帮助佳士得给出更准确的市场估价。同时,佳士得也一直和拍卖品的买家/卖家保持联系,在适当的时候说服前买家再将拍卖品重新投入市场、或说服前卖家再重新买入新的艺术品。通过连续几百年的交易纪录和客户画像,佳士得成功将拍卖双方联动起来了。

虽然一位收藏家可能只会和佳士得打两次交道(买-卖),但是藏品本身却可以在几百年里和佳士得打无数次交道。

贝壳的”联动”也和佳士得一样。通过承销新房,贝壳在房源入时就开始跟进,持续不断地为这栋房屋的几代主人们提供服务(新房购买、贷款、过户、装修、二手房销售)。通过「房屋字典」(贝壳对房屋数据的记录),贝壳成功将各项业务联动起来了。

虽然一位业主在一生中可能只会和贝壳打三次交道(买-卖-买),但一套房子本身却可以和贝壳打无数次交道。

贝壳可以在新房市场上帮你买房,之后还能在二手房市场帮你把这套房卖出去,甚至他们还能提醒新老业主应在何时卖房子/提供家装翻新方案/提供按揭贷款服务。(典型的高盛”一鱼三吃”策略,看完佳士得的纪录片,你会对这套逻辑更加了解。)

(图:贝壳旗下的装修服务公司,装修量房两不误)

不过,这个”一鱼三吃”的策略看起来很美好,但却很依赖经纪人,难以快速扩张。佳士得想要开拓亚洲市场,也必须得亲自在上海新设一个办事处,一切从零开始。

在2010年,左晖在找高瓴资本拉投资的时候,高瓴资本的创始人张磊提出了一个关键性问题:“中介生意依赖经纪人,怎么规模化?”

以上为纪录片《中间人生》第六集的视频链接。以下的行业剖析我们将顺着剧情展开。

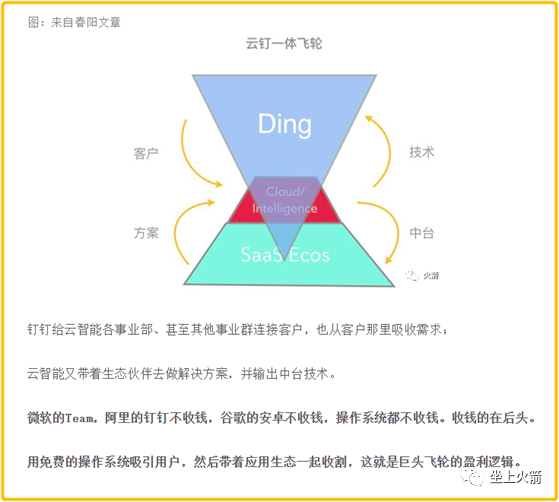

为了回答高瓴资本张磊在上面的灵魂拷问,左晖花了5000万向IBM买来了一个答案,顺便还挖走了IBM的咨询顾问彭永东来做CEO。彭永东他们给出的答案是——建立贝壳平台生态,坐地收租。

前面提到了,贝壳中除了自营的「链家」和直营加盟的「德佑」,还有许多中小型的加盟经纪公司。比如说,纪录片第2集的主人公徐铁是「优铭家」的一位店东,而「优铭家」就是贝壳生态中的第三方公司。

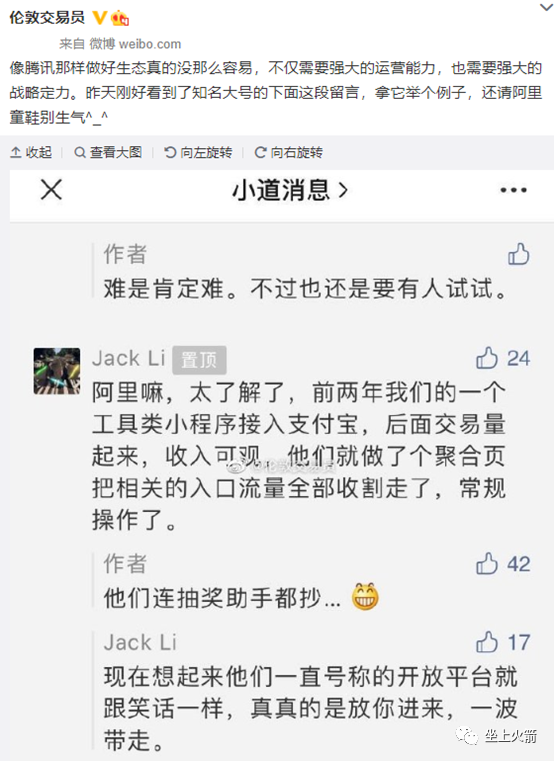

许多习惯了占山为王的地方中介,在面对贝壳抛出来的橄榄枝,都在怀疑贝壳是不是另有企图:”即表面上是做平台,实际上是撬资源挖客户”(类似于下图说的情况)。在贝壳推出的头几年里,许多同行质问链家系,”你怎么能既当选手又当裁判员?”

不过待到贝壳上市之时,许多中小型经纪公司已用行动投票,接入了贝壳生态,是什么打消了大家的顾虑呢?

打消这些公司顾虑的其中一大因素就是贝壳的”陪审团”制度。

光在天津,贝壳”陪审团”一个季度就需要处理934起争议,争议一般在48小时内得到处理。而一些复杂的争议,则会由各个中介品牌方组成”大陪审团”,进行”庭审判决”。

为了让多个经纪人共同合作、共同分享成交的佣金收入,贝壳的ACN网络将交易流程细分成了十个环节。总体来说,贝壳将房产经纪人分成三类:房源提供者(卖方)、房屋维护人和客源提供者(买方)。

由于房屋维护人是最熟悉房屋优点和周边环境的,在贝壳之前的传统情形下,他们可以通过吞掉买方经纪人的佣金收入,用低中介费抢走订单(俗称”切单“)。

比如说,在我们前文提到的第三集,”房屋产品经理”范涛就曾经遭遇过”切单”,只不过那时他们没有办法保护自己的利益。

而”陪审团”作为一个平台自治组织,通过内部的”普法宣法”活动,让各个品牌在平台上都能公平竞争。他们在平台中充当着规则守护者的角色,维护生态内各个角色的利益不受侵犯。

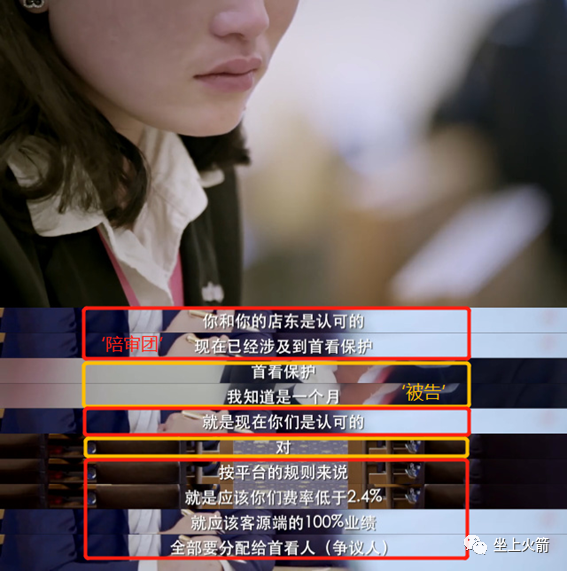

在这集的”庭审”过程中,有个细节挺有意思的。客源经纪人向贝壳提出了业绩争议,认为房屋维护人有”切单”操作的嫌疑,贝壳因此将争议转为了”庭审”。

在”庭审”的准备过程中,无论是19位”陪审员”还是争议方的店东,都按时按点的到达”庭审”现场(要知道”陪审团”只是个自治组织,并没有任何实质上的约束力)。

根据平台规则,在交易过程中涉及到了对客源经纪人的保护,因此房屋维护人要将客源收益”还”给客源经纪人,虽然小姑娘她认为自己并非故意,但还是得认可”判决”结果。

虽然”陪审团”只是经纪人之间的自治组织,但在”陪审团”的参与下,贝壳生态内的经纪人都严格遵守了贝壳的游戏规则。用”陪审团”成员的话说就是,“它有一定的震慑力”。

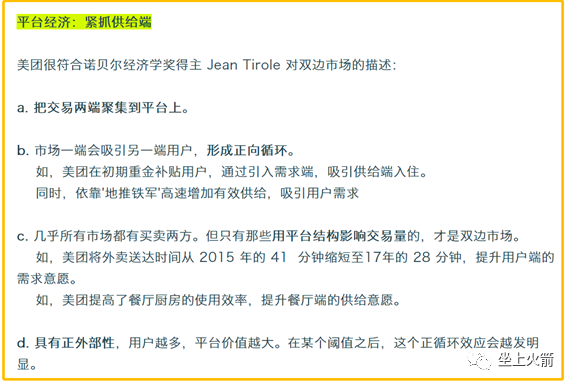

贝壳的ACN模式作为平台网络(Network)的一种,也是具有网络效应的。其中的网络效应,既是”陪审团”震慑力的来源,也是支撑起贝壳生态的基石。

我们在分析网络效应的时候,大部分时间都在关注网络效应的业务飞轮(推荐大家看看我们的前文:<现在买入阿里巴巴的人,并不傻>)。

但是,不少投资者都忽略了网络效应的惩罚机制。

惩罚机制是通过「双边市场」生效的,「双边市场」这个概念同样是在前文<美团没有边界>中有介绍,这里就不再赘述了。

链家系的贝壳,将自营的「链家」和自营型加盟的「德佑」引入自己的平台生态后,通过”真房源”口号和海量房源储备,吸引到大量的潜在买房者。

随着中国楼市已进入到了买方市场,掌握了大量买方流量的贝壳,能吸引作为卖方的其他房产经纪公司自发的入驻平台。

就像前面说的,这些中小房产经纪公司担心的是:”‘贝壳’只是一个幌子,实际上是来撬资源挖客户”。而随着中立的”陪审团”在贝壳生态中的话语权逐渐增大,以及贝壳生态能提供的买房者资源越来越多,大家终于认识到”贝壳”做生态平台是认真的。

就像郭德纲常说的,同行最恨同行。同是干房中介的,要说服链家系以外的中介公司加入贝壳,需要长时间的战略坚持。一旦有一次偏心,可能就会前功尽弃。

其实对于投资者来说,贝壳这样做是完全理性的,毕竟比起链家自己苦哈哈地做没有规模优势的中介业务、赚点佣金,贝壳坐地收”租”还没有规模天花板的平台模式、赚轻资产、高毛利的服务费它不香么?

随着生态参与者的顾虑开始打消,不但中小型公司开始不断加入贝壳生态,连有加盟门槛的「德佑」门店数量也都在指数级增长。

毕竟,链家以外的中介公司,当初选择加入就是为了贝壳平台上流量丰富的买房者资源。而随着平台越做越大,又有公平的机制保护,他们自然也就越来越难以离开这个生态。

双边市场,或者说网络效应的奖惩机制,共同支撑起了贝壳生态。

-End-

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/WY8PA03tiUZOCwNXG0rHaA

炎炎夏日,最怕身边的人散发出销魂气味,有时即使隔着口罩,那种味道都能直冲天灵盖。

为什么不同人的体味各有差异?最近一项研究表明,造成体味的“元凶”不是人体,而是生存于身体表面的细菌;而且,这些味道的历史或许比人类还要长。

一开始,分泌物是不臭的!

腋下是狐臭最浓郁的地方,这是因为腋下密集分布了许多大汗腺。

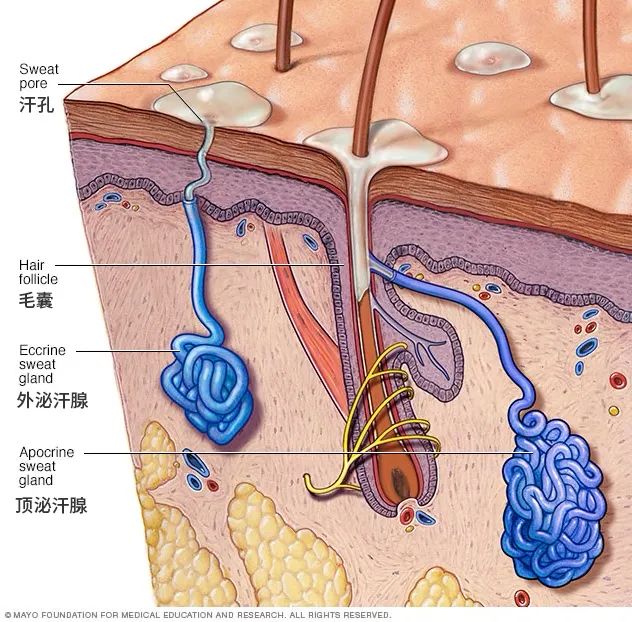

人类身体上有两种汗腺——小汗腺和大汗腺。小汗腺又叫做“外泌汗腺”,分布在全身大部分皮肤内,直接与皮肤外表面联通,通过散发汗液来调节体温;大汗腺则称为“顶泌汗腺”,主要分布在腋下、乳晕、外生殖道等毛囊密集的部位,通过毛囊上部分泌出一种较为黏稠的乳状液。

两种汗腺 | mayoclinic.org

大汗腺分泌的这种乳状液本身并没有味道,但其中的一些物质——例如 Cys-Gly-3M3SH(半胱氨酸-甘氨酸-3M3SH),转化之后会变成具有刺激性气味的 3M3SH(3-甲基-3-硫基-1-己醇)。3M3SH 是一种可挥发的硫醇,也是造成腋下体味最主要的化学物质。

可是,原本没有味道的分泌物,为什么会转化出 3M3SH 这种物质呢?科学家发现,元凶是腋下的葡萄球菌。

葡萄球菌产生臭味

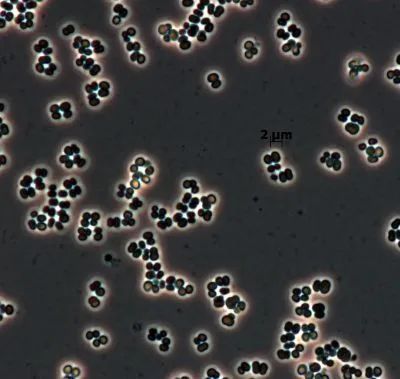

人类腋下生存着不同种类的葡萄球菌。最近发表于《科学报告》杂志的一项研究中,科学家对这些葡萄球菌进行筛选,找到了几种和体味密切相关的葡萄球菌,例如人葡萄球菌(Staphylococcus hominis)。这些细菌会摄入大汗腺分泌的无味的 Cys-Gly-3M3SH,然后将其转化为气味浓厚的 3M3SH。

人葡萄球菌 | europeana.eu

这些葡萄球菌之所以具有从无味到臭味的转化能力,很可能是因为其中存在的 PatB 酶。原本没有转化能力的葡萄球菌,被人为地表达出 PatB 酶之后,它们也能够生产“狐臭”。至于 PatB 酶如何拥有了这种产生臭味的能力,研究者认为,这是因为 PatB 酶在演化过程中产生了一个特别的疏水性袋状结构,可以有选择性地、更有效地和硫醇相结合,从而提高了生产“狐臭”的效率。

PatB 酶只在几种葡萄球菌里表达,研究者将能够产生 PatB 酶的葡萄球菌与不产生 PatB 酶的葡萄球菌进行遗传学分析对比,追溯其起源。结果发现,这些具有 PatB 酶的葡萄球菌可能产生于 6000 万年前,和包括眼镜猴及所有类人猿的灵长目在内的简鼻亚目出现的时间相当——换言之,当这些能够产生狐臭的细菌已经演化出来时,人类还没出现呢。

人体也要背点锅

虽然体味主要是由生活于腋下的细菌所直接产生的,但是不同人的基因类型也会影响体味,其中最主要的基因是 ABCC11。

ABCC11 基因所控制合成的蛋白质,通常会参与跨细胞膜的运输过程;但当 ABCC11 基因发生突变,其 538 位核苷酸从 G(含氮碱基为鸟嘌呤)变为 A(含氮碱基为腺嘌呤)的时候,这个基因就会失去原有的功能,导致大汗腺萎缩变小、分泌的化学物质显著减少——这其中就包括前文提到的“狐臭物质”的前体 Cys-Gly-3M3SH。这样一来,细菌用于产生狐臭的原料减少了;因此,比起 ABCC11 基因型为 GA 或是 GG 的人群,基因型为AA 人群的体味则会轻很多。

有趣的是,ABCC11 这个基因不仅和体味有关,还可以决定人类的耳垢。体味小的人(基因型为 AA)一般是干耳垢,而体味重的人(基因型为 GA 或 GG)则会有湿耳垢。而且,ABCC11 的基因型和种族、地理位置分布有很大的相关性。在东亚地区,比如中国、日本、韩国,大部分人的基因型都是 AA,人群的体味相对偏轻;而在其他族裔里,AA 基因型则非常少见。因而也有人认为,或许在人类演化的早期阶段,体味也是不同地区自然选择的标准之一。

虽然基因决定了大多数东亚人可以免受狐臭的困扰,但是一旦腋下汗液过多,不仅给细菌提供了制造狐臭的物质,同时也会促进它们过度繁殖,最终可能还是会出现体味过重的情况。保持通风,减少出汗——要不然,想想夏天体育课后的教室,那股味道是不是也和呼啦啦的电风扇一起,至今仍旧弥漫在你的脑海里。

参考文献

[1] Rudden, M., Herman, R., Rose, M. et al. The molecular basis of thioalcohol production in human body odour. Sci Rep 10, 12500 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68860-z

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Body_odor

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/ABCC11

作者:Hazel

编辑:麦麦

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xRL4LBQHvGVqhGuPJN2aKg